НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

На правах рукописи

Методы и средства временной и пространственной

селекции в информационно-измерительных

системах для ядерно-физических исследований

Специальность:05.11.16 - Информационно - измерительные и управляющие

системы (промышленность, наука и научное обслуживание)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Москва -2011

Работа выполнена в НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

Официальные оппоненты:

доктор технических наук

доктор технических наук

доктор технических наук

Ведущая организация – Специализированный научно-исследовательский институт СНИИП

Защита состоится г. В час. мин на заседании диссертационного совета Д 212.130.02 в НИЯУ МИФИ Москва, Каширское ш., 31. т. , .

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НИЯУ МИФИ.

Автореферат разослан

Просим принять участие в работе совета или прислать отзыв в одном экземпляре, заверенный печатью организации.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор технических наук,

профессор

Общая характеристика работы

Актуальность работы

Ядерно-физические методы исследования вещества и внешней среды в последние годы получили мощный импульс развития, связанный с необходимостью предотвращения террористических актов и радиоактивного загрязнения окружающей среды. Создание эффективной методики обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ, скрытых в контейнерах, ручной клади или грунте, является актуальной задачей.

Не менее актуален контроль окружающей среды на наличие радиоактивных загрязнений, вызванных эксплуатацией радиоактивных систем, техногенными катастрофами или результатами террористической деятельности.

Первичная информация в ядерно-физических средствах исследований поступает в виде случайной последовательности импульсов от детекторов излучений. Кроме полезных событий первичная информация содержит целый ряд мешающих сигналов, вызванных фоновым излучением, электромагнитными помехами и др.

Одним из наиболее эффективных способов исключающих или существенно снижающих влияние мешающих сигналов является временная селекция, позволяющая выделить определенный физический процесс и существенно повысить соотношение эффект/ фон. Наглядным примером этого способа является повышение в 200 – 300 раз методами временной и пространственной селекции сигналов отношения полезных сигналов к фоновому излучению при использовании нейтронных методов поиска опасных объектов.

Временная и пространственная селекция используется для выделения частиц и излучений, имеющих заданное направление, путем применения комбинаций детекторов и сцинтилляторов, что находит широкое применение, как в фундаментальных, так и прикладных исследованиях, в частности при позиционировании опасных объектов. Временная селекция лежит в основе временного анализа, когда используется большое число временных каналов, границы которых смыкаются друг с другом. В свою очередь временные анализаторы позволяют повысить качество временной селекции и проводить ее по наиболее сложным алгоритмам. В общем плане методика временной селекции была разработана достаточно широко. Однако развитие ядерно–физических методов исследования свойств вещества, поиска опасных объектов, измерения гамма–поля внешней среды, а также необходимость оснащения крупных международных экспериментов, потребовало разработки и создания новых методов и средств временной селекции, обладающих более высоким временным разрешением, быстродействием и возможностью определения координат ядерных событий.

Целью настоящей работы является создание и применение на основе научно обоснованной методологии временной и пространственной селекции целого класса новых измерительных комплексов для исследования свойств вещества различными ядерно-физическими методами, изучения гамма–поля внешней среды и определения координат ядерных событий.

Основные задачи диссертации:

1. Анализ требований к измерительным комплексам для исследования свойств вещества и параметров окружающей среды в плане повышения информативности результатов исследования на основе применения временных измерений и селекции импульсных потоков случайных сигналов.

2. Разработка методологии и создание средств временных измерений и временной селекции с повышенным временным разрешением и высокой загрузочной способностью.

3. Создание автоматизированной измерительной системы для изучения свойств вещества μSR-методом, с повышенными метрологическими и экспериментальными характеристиками.

4. Разработка новых методов селекции импульсов по длительности и создание на их основе исследовательских комплексов для измерения гамма–поля внешней среды.

5. Анализ требований и разработка методов определения координат ядерных событий вне детекторов излучений.

6. Разработка триггерной электроники для детектора Т0 эксперимента АLICE (А Large Ion Collider Experiment) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) с использованием методики линейного позиционирования и локализации зоны точек столкновения ускоренных в Большом Адронном Коллайдере (LHC) ядер.

7. Разработка вариантов электронного обеспечения позитронно–эмиссионных томографов, позволяющих сократить число фотоприемников.

8. Разработка электронного обеспечения устройств обнаружения и объемного определения координат опасных веществ в маскирующих средах на основе применения метода меченых нейтронов.

Таким образом, объектом исследования является область экспериментальной физики, связанная с обработкой первичной информации поступающей от детекторов излучений, а конкретным предметом исследования – быстродействующая импульсная электроника, обеспечивающая временные измерения и временную селекцию флуктуирующих случайных сигналов в наносекундном и субнаносекундном диапазонах, а также определение координат ядерных событий вне детекторов излучений на основе этих измерений. Методологической и теоретической основой работы являются труды отечественных и зарубежных физиков–экспериментаторов, а также специалистов по ядерной электронике, заложивших основы электронных методов ядерной физики. Особенно хотелось бы отметить труды член–корр. АН и член–корр. АН , с которыми диссертанту посчастливилось работать по мюонной тематике, а также проф. и доктора физ-мат. наук под руководством которых проведены исследования в морских экспедициях.

В своей работе диссертант использовал капитальные труды специалистов по ядерной электронике: проф. , проф. В.А. Григорьева, проф. , проф. , проф. и др.

Научная новизна работы

1. Разработана концепция повышения информативности измерительных систем для исследования свойств веществ и параметров гамма – поля окружающей среды на основе методов и средств быстрой временной селекции флуктуирующих сигналов.

2. Предложена методология построения электронной аппаратуры для работы с детекторами, в которых используются протяженные пластмассовые сцинтилляторы. Теоретически и экспериментально показана возможность снижения эффективного уровня шумов при использовании таких детекторов в амплитудной спектрометрии, предложена и реализована оригинальная методика, позволяющая существенно снизить влияние размеров сцинтилляторов на физическое разрешение временных спектрометров с протяженными пластмассовыми сцинтилляторами

3. Предложен метод многоканальной передачи спектрометрической информации по одной линии связи на основе кодирования параметрами формы импульсов каждого канала и декодирования сигналов методом временной селекции по форме. Показано, что в широком динамическом диапазоне амплитуд искажения восстанавливаемых спектров от датчиков из-за наложений сигналов на линии связи в такой системе в несколько раз меньше, чем при цифровом методе кодирования номера детектора. Предложена и реализована оригинальная схема селекции по длительности импульсов с пологими фронтами, амплитуда которых изменяется в широком динамическом диапазоне. Разработана и реализована оригинальная система передачи по одному кабелю данных от нескольких детекторов гамма–поля водной среды.

4. Разработана нетрадиционная аналого–цифровая система идентификации типа сцинтиллятора в составном детекторе для оперативной дистанционной регистрации гамма–поля на земной поверхности с помощью мобильной аппаратуры.

5. Разработана методика определения координат ядерных событий вне детекторов излучений на основе временных измерений и селекции для трех случаев определения координат событий:

линейного (однокоординатного);

двухкоординатного (на плоскости);

объемного (трехкоординатного ).

6. Для детектора Т0 эксперимента ALICE в ЦЕРНе разработаны алгоритм, структура и схема электронного устройства для определения линейной координаты столкновения ускоренных ядер и выработки триггерного сигнала вершины события Т0v, если это столкновение произошло в заданной зоне, границы которой устанавливаются цифровым способом по магистрали VME. Прототип устройства успешно испытан на пучке ускорителя в ЦЕРНе, рабочий образец установлен на ускорителе LHC (эксперимент ALICE).

7. Для позиционно–эмиссионной томографии разработаны два варианта структуры быстрой электроники, позволяющие использовать в кольце ПЭТ пониженное по сравнению с числом сцинтилляторов количество фотоприемников.

8. Предложен и запатентован новый метод регистрации сопутствующих альфа-частиц при работе с мечеными нейтронами.

9. Предложен и запатентован новый метод поиска опасных веществ на основе использования неколлимированных импульсных пучков быстрых нейтронов.

Практическая и научная значимость работы

Все аппаратурные комплексы созданные на основе быстрой временной и пространственной селекции были использованы в ядерно-физических исследованиях как фундаментального, так и прикладного характера.

Так на основе разработанных методов временных измерений и селекции была создана и развивалась система функциональных блоков наносекундной электроники. Блоки этой системы выпускались серийно опытным производством РНЦ КИ и использовались в различных вариантах в РНЦ КИ, а также в ИЯФ СО АН СССР, ОИЯИ, ИТЭФ, ИЯИ РАН, НИЯФ МГУ, на Ровенской АЭС, в Чернобыле для проведения фундаментальных и прикладных исследований. К ним, в частности, относятся: работы по исследованию временных параметров сгустков электронов на орбите накопления ускорителя ВЭПП–3 и характеристик детекторов рентгеновского излучения в Институте ядерной физики СО АН СССР; определение характеристик многоэлементного модуля для ПЭТ на основе годоскопического ФЭУ; изучение ядерных процессов, приводящих к множественному испусканию частиц и квантов; тестирование нейтронных генераторов и аппаратуры на их основе при использовании метода меченых нейтронов; реакторные измерения на стенде ОР–М (Bench Mark эксперимент); измерения малой активности в Чернобыле для определения загрязненности почв и кернов из аварийного четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Наиболее полно система наносекундных блоков использовалась в автоматизированном мюонном комплексе, с помощью которого на синхроциклотроне ЛЯП ОИЯИ был проведен целый ряд исследований свойств вещества µSR-методом и получены интересные физические результаты, опубликованные в ведущих отечественных и зарубежных физических журналах.

На основе разработки новых методов селекции по длительности создан исследовательский комплекс для изучения гамма–поля водной среды с несколькими выносными датчиками, информация от которых оперативно передается на борт буксирующего судна по одному кабель–тросу. Комплекс успешно эксплуатировался в двух экспедициях в Японском море.

На основе разработки методологии позиционирования ядерных событий вне детекторов излучений разработан модуль TVDC, позволяющий установить факт взаимодействия ядер в заданной зоне детектора Т0 эксперимента АLICE в ЦЕРНе. Разработано и испытано на пучках ускорителя несколько прототипов и рабочий образец ТVDC, который установлен и эксплуатируется в системе триггерной электроники детектора Т0 на пучке ускорителя LHC в ЦЕРНе.

Создано несколько вариантов аппаратуры для экспериментов по обнаружению опасных веществ с помощью меченых нейтронов. Эта аппаратура используется в ВНИИА им. Духова, НИИХМ, а также исследовательских центрах Кореи и Индии.

На основе разработки цифрового метода селекции по длительности создана аппаратура для спектрометра с составным сцинтиллятором, предназначенного для мобильных комплексов мониторирования гамма–поля на поверхности земли.

Основные положения методологии временных измерений и селекции изложены диссертантом в четырех книгах, которыми пользовались разработчики и пользователи наносекундной аппаратуры, а также студенты факультета НБИК МФТИ, где диссертант читает лекции по курсу «Экспериментальные методы ядерной физики».

На защиту выносятся следующие положения и результаты

1. Методология временной селекции случайных сигналов в схемах с программно–изменяемыми алгоритмом работы и временным разрешением, применение устройств точной временной привязки к фронту, а также к фронту и срезу входного импульса для повышения разрешающей способности селекции; применение фазирования периодических и случайных сигналов при селекции опорной серии в счетно-импульсных временных преобразователях с целью снижения дифференциальной нелинейности преобразования.

2. Технические средства для временных измерений и селекции случайных сигналов в наносекундном диапазоне, в том числе: устройств точной временной привязки, формирователей наносекундных импульсов, схем совпадений и многофункциональных устройств селекции, быстродействующих аналоговых ключей, преобразователей временных интервалов и др. в составе системы наносекундных модулей универсального применения.

3. Методика построения электронной аппаратуры с детекторами, в которых используются протяженные пластмассовые сцинтилляторы, позволяющая снизить уровень шумов и повысить временное разрешение в системах, требующих применения таких сцинтилляторов.

4. Метод передачи информации от нескольких выносных детекторов излучения по одному каналу связи на основе селекции импульсов по длительности и технические средства, которые обеспечивают передачу данных по одному кабель-тросу, от нескольких погружных детекторов, позволяющих определить конфигурацию гамма–поля в водной среде.

5. Методы определения координат ядерных событий вне детекторов излучения на основе временных измерений и селекции для случаев линейного двух - и трех-координатного позиционирования.

6. Технические средства триггерной электроники детектора ТО эксперимента АЛИСЕ в ЦЕРНе, позволяющие определить линейную координату точки столкновения ускоренных в LНС ядер, осуществить пространственную селекцию событий в заданной зоне и грубо оценить характер столкновения частиц.

7. Технические средства временной и пространственной селекции в устройствах для обнаружения несанкционированных закладок в маскирующих средах на основе метода меченых нейтронов.

Апробация работы

Основные результаты диссертационной работы были доложены и обсуждались на следующих конференциях и симпозиумах:

1. .IV Всесоюзный семинар по автоматизации научных исследований в ядерной физике и смешанных областях. Протвино 29 июля – 1 августа. 1986 г.

2. VII Всесоюзный симпозиум: Модульные информационно – вычислительные системы. Новосибирск.мая 1989.

3. Х1V Международный симпозиум по ядерной электронике и Международный семинар КАМАК – августа – 09 сентября. Варшава.

4. IV Всесоюзная школа « Автоматизация научных исследований в ядерной физике и астрофизике». Ужгород. 08 – 13 октября 1990 г.

5. Восьмой Международный симпозиум по проблемам модульных и информационно – вычислительных систем и сетей ICS – NET `91 (ИВС`Дубна.

6. V Международная школа – семинар «Автоматизация исследований в ядерной физике и астрофизике».19– 23 октября. Сочи. АСS – NPA.

7. XVI Международный симпозиум по ядерной электронике и VI Международная школа по автоматизации исследований в ядерной физике и астрофизике. 19– сентября. Варна.

8. . Восьмой симпозиум по применению микрокомпьюторов и микропроцессоров Р октября. Будапешт.

9. VII Международная школа – семинар по автоматизации, компьютеризации в науке, технике и промышленности. Москва. 1996.

10. XVII Международный симпозиум по ядерной электронике. Варна. 15 – 21 сентября. 1997.

11. 1У и У Международные конференции «Применение полупроводниковых детекторов в ядерно – физических задачах». Рига. Юрмала. 25 – 29 сентября 1995; 18 – 22 мая.1998.

12. Х1Х Международный симпозиум Ядерная электроника и компьютинг. Варна. 15 – 20 сентября 2003.

13. Международная научно – техническая конференция

«Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе».20– 21 октября. Москва.

14. ХХ Международный симпозиум NEC`2005. Варна. 12 – 18 сентября. 2005.

15. 1V Курчатовская молодежная научная школа. Москва. 20 – 22 ноября. 2006.

16. ХХ1 Международный симпозиум NEC`2007. Варна. 12 – 18 сентября. 2005.

17. Сессия – конференция секции ядерной физики отделения физических наук РАН (ОЯФ РАН). 2007. Москва. 26 – 30 ноября, 2007.

18. ХХ11 Международный симпозиум NEC`2009. Варна.7 – 14 сентября. 2009.

Краткое содержание.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, приложения и списка литературы.

Во введении рассматривается актуальность работы, цели и задачи диссертации, новизна работы и ее практическая ценность.

В первой главе диссертации приводится анализ состояния проблемы временной и пространственной селекции, рассматриваются структурные схемы устройств временной селекции, приводится классификация методов селекции. Рассматриваются основные параметры разных видов селекции, в том числе, предлагаемые диссертантом, а также проблема повышения быстродействия селекции.

Устройства временной селекции предлагается классифицировать по следующим параметрам: по характеру селектируемых сигналов (аналоговых или логических); по критериям отбора (одновременность событий, наличие сигнала в заданном окне, соответствие параметров формы заданным); по количеству входов и выходов селектируемых сигналов (одноканальные, многоканальные); по способам обработки сигналов (аналоговые, цифровые или аналого-цифровые).

В физическом эксперименте, когда необходимо регистрировать временные и амплитудные параметры отдельных частиц или квантов проблема быстродействия селекторов имеет первостепенное значение. Для оценки быстродействия разных типов селекторов в зависимости от критериев селекции применяют свои специфические системы параметров. Наиболее проработанной является система оценки параметров схем совпадений, основным параметром которой, определяющим ее быстродействие является разрешающее время. Быстродействие устройства временной селекции с широким окном на наш взгляд удобно характеризовать временем перехода селектора из состояния «выключено» в состояние «включено» и обратно. Для реальных устройств селекции это время зависит от многих факторов, и в конечном счете может быть определено как время изменения относительной интенсивности следования импульсов на выходе селектора в заданных пределах. Удобно считать эффективным временем переключения (ЭВП) время, за которое интенсивность следования сигналов, изменится в интервале от 10% до 90% от максимального значения. Для постоянного сигнала на входе селектора эффективное время переключения ЭВП совпадает с длительностью фронта на уровне 0,1-0,9.

Рассматриваются и некоторые другие параметры устройств временной селекции. Эффективность селекции – доля зарегистрированных событий на выходе селектора от их общего количества, поступившего на вход в заданном временном окне. Мертвое время селектора – время его нечувствительности, которое возникает после каждого акта селекции. Порог чувствительности – технический параметр, характеризующий чувствительность схемы к входным сигналам.

Для селекторов аналоговых сигналов используются все параметры, характеризующие линейность передачи сигнала в открытом состоянии (интегральная и дифференциальная линейность, динамический диапазон и др.), а также параметры, характеризующие погрешности селекции: прохождение сигнала на выход в закрытом состоянии селектора («пролезание») и прохождение управляющего сигнала на выход при отсутствии селектируемого сигнала («пъедестал»).

Для селекторов импульсов по форме главными являются параметры, характеризующие качество разделения. Такими параметрами являются эффективность и избирательность отбора. Из-за флуктуации формы сигнала двум видам сигналов будут соответствовать некоторые средние значения параметров со своими распределениями, наложение которых не позволяет полностью разделить сигналы, обусловленные разными причинами. Под эффективностью отбора понимают относительную долю сигналов, обладающих данной формой и соответствующих условиям отбора, проходящих на выход устройства. Для известной формы распределений и установленной границы отбора эффективность определяется площадью под нормированной кривой распределения до границы отбора. Избирательность отбора выражают долей относительного числа сигналов, не удовлетворяющих условиям отбора, но проходящих на выход, отнесенной к эффективности отбора сигналов, соответствующих условиям отбора. Иногда пользуются параметром – коэффициент блокирования излучения, не соответствующего условиям отбора, представляющим собой отношение его интеграла к доле, проникшей на выход полезных сигналов. Как и для других устройств селекции, важными характеристиками селекторов по форме являются быстродействие и стабильность параметров во времени. Заметим, что быстродействие в данном случае часто ограничено длительностью сигнала, поскольку для принятия решения об его соответствии критериям отбора необходимо использовать всю протяженность информации об его форме.

Для пространственной селекции основными являются параметры, характеризующие пространственное разрешение. В одномерном (линейном) варианте – это минимальное расстояние между раздельно фиксируемыми координатами ядерных взаимодействий; в двумерном (на плоскости) и трехмерном (объемном) вариантах – это соответственно минимальные размеры пикселей и вокселей, определяющих зону разброса регистрации одного события.

Вторая глава посвящена разработкам технических средств селекции, проведенных диссертантом или при его участии. Рассматриваются нормализаторы и коммутирующие устройства аналоговых сигналов, а также логические средства быстрой селекции, в том числе, схемы совпадений различных типов и многофункциональные устройства. Большое внимание уделено разработкам устройств временной привязки к флюктуирующим случайным сигналам и идентификаторов сигналов по параметрам формы.

Наибольшие трудности встречаются при разработке быстрых усилителей работающих с импульсами нано и субнаносекундной длительности. Известно, что при работе с высокими и меняющимися во времени загрузками на выходе усилителя с емкостными связями происходит смещение уровня постоянной составляющей. Как в амплитудной спектрометрии, так и во временных измерениях, такое смещение в значительной степени искажает информацию, полученную от детекторов излучения. Наиболее эффективный способ устранения смещения уровня – построение усилителя полностью с гальваническими связями. При этом используются либо быстрые операционные усилители (ОУ), либо составные усилители. Предложена нестандартная схема составного усилителя с общей для обоих каналов цепью отрицательной обратной связи. В высокочастотном канале схемы использована разновидность схемы Раша, представляющей собой последовательное соединение каскадов с общей базой (ОБ) и общим эмиттером. Такая схема обладает малым временем запаздывания, что позволяет простыми средствами получить при замкнутой ООС сравнительно малые времена нарастания. В эмиттер транзистора (ОБ) через разделительный конденсатор поступают высокочастотные составляющие спектра, а в базу - низкочастотные составляющие после усиления их операционным усилителем. В рассматриваемой схеме при разорванной цепи обратной связи усиление на низких частотах существенно превышает усиление на высоких частотах. Включение цепи отрицательной обратной связи выравнивает частотную характеристику, при этом к параметрам цепей, определяющим границы разделения частот, не предъявляется жестких требований – важно лишь, чтобы частотные характеристики перекрывались.

Одним из достоинств составного усилителя со схемой Раша в быстром канале является низкомность входа усилителя, обусловленная связью ее с эмиттерной цепью каскада с общей базой, в которой протекает сравнительно большой ток. Это позволяет эффективно использовать такой усилитель в схемах суммирования наносекундных сигналов от многих датчиков. Одним из примеров такого использования является разработанный нами для детектора ТО эксперимента ALICE в ЦЕРНе дискриминатор множественности, в котором на входе суммируются сигналы длительностью 3-4нс от 12 черенковских счетчиков.

Большое внимание во 2 гл. уделено анализу устройств временной привязки (УВП), преобразующим входные сигналы в стандартные импульсы, жестко связанные с признаком сигнала, характеризующим время появления исследуемого события. Именно УВП определяют реальное быстродействие селекции при работе с импульсами детекторов излучений. Рассматриваются УВП, реализующие способы: постоянного порога, пересечения нуля и следящего порога. Анализируются погрешности временной привязки формирователей, связанные с медленным дрейфом порога срабатывания, разбросом момента срабатывания, за счет статистических флуктуаций формы сигнала и наличия шумов ("джиттер"), зависимости момента срабатывания от амплитуды или длительности фронта входного сигнала ("гуляние"), а также зависимостью задержки срабатывания от превышения сигналом порога, обусловленной конечной зарядовой чувствительностью формирователя.

Подробно рассмотрен наиболее совершенный способ широкодиапазонной временной привязки – способ следящего порога, в котором порог срабатывания порогового устройства для каждого входного импульса устанавливается индивидуально в соответствии с его амплитудой. Приводится и анализируется схема, иллюстрирующая принцип действия формирователя со следящим порогом (ФСП). Рассматриваются два режима работы ФСП: режим привязки к постоянной части амплитуды входного импульса – "постоянной фракции" (ПФ) и режим компенсации изменений амплитуды и времени нарастания импульса (КАВ). Последний режим используют в тех случаях, когда изменяется не только амплитуда, но и длительность фронта входных импульсов, например, при работе с германиевыми детекторами большого объема, время сбора заряда в которых варьирует в широких пределах.

Во 2гл. рассматриваются разные варианты реализации ФСП диссертантом и приводятся их характеристики. Так, например, в универсальном ФСП ранней разработки погрешность временной привязки к входным импульсам с фронтом 3; 15 и 100нс составляет соответственно ±0,15; 0,6 и 2,0нс, в диапазоне амплитуд 0,04-4В Дальнейшее повышение точности привязки связано с применением более быстродействующих компараторов и оптимизацией схемотехники ФСП. Так, использование в ФСП компараторов АD96687 с временем задержки 2,5нс и применение дополнительного компаратора для отбора совпадений сигналов амплитудного дискриминатора и ФСП, выходы которых соединены по «проводному ИЛИ» позволило нам снизить погрешность привязки к импульсу с фронтом 2 нс до ±25пс в диапазоне амплитуд входных импульсов от 50мВ до 5В.

Далее во 2гл. рассмотрены дискриминаторы импульсов по форме, которые служат для идентификации импульсов основного излучения, одновременной регистрации импульсов сопутствующего излучения и для исключения фоновых импульсов.

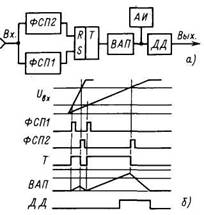

Для наших перспективных разработок был выбран способ дискриминации по форме, основанный на непосредственном измерении длительности фронта проинтегрированного импульса на заданных уровнях. Его основное достоинство — возможность применения при работе практически со всеми типами детекторов и сравнительная простота схемных решений. Структурная схема основанного на этом принципе дискриминатора импульсов по длительности фронта приведена на рис.1, а. Входной сигнал поступает на входы двух формирователей со следящим порогом ФСП1 и ФСП2. Относительный уровень срабатывания формирователей выбирается на характерных точках фронта: для ФСП1

|

Рис.1. Схема (а) и временные диаграммы (б) дискриминатора импульсов по длительности фронта |

f1 = 0,15–0,2; для ФСП2 f2 = 0,5–0,8. Выходной сигнал ФСП1 взводит RS-триггер Т, а сигнал с выхода ФСП2– сбрасывает его

При равенстве задержек срабатывания ФСП1 и ФСП2 на выходе Т формируется прямоугольный импульс (рис.1,б), длительность которого равна выделенной части фронта входного импульса. Время-амплитудный преобразователь ВАП позволяет при помощи амплитудного анализатора АИ получить спектры времен нарастания импульсов, а дифференциальный дискриминатор ДД — выделять полезные события. Испытания реализующей этот принцип схемы от генератора с регулируемым фронтом показали, что погрешность определения длительности фронта tф при изменении амплитуды входных импульсов в диапазоне 1:50 не превышает 0,5нс для tф = 10нс и 2нс для tф =300нс.

Центральным узлом временного селектора, рассматриваемым во 2 гл. является ключевое устройство. Именно в нем производится временной отбор необходимого полезного фрагмента из всего потока сигналов и удаление бесполезной информации. В устройствах временной селекции с наносекундным и субнаносекундным разрешением эту функцию выполняют электронные ключи, выполненные на интегральных схемах (ИС) и специальных транзисторах. Для быстрой коммутации логических (стандартных по уровням) сигналов используются логические интегральные схемы. ЭСЛ ИС позволяют осуществлять коммутацию за доли наносекунды. Для логических сигналов аналогом нормально разомкнутого ключа является режим совпадений, а нормально замкнутого – антисовпадений. Основу устройств наносекундной логики, работающих в реальном масштабе времени, составляют схемы совпадений, методология и практика применения которых рассматривается во 2 и 3 гл. работы.

Простые схемы совпадений-антисовпадений составляют основу многофункциональных блоков, логику работы которых можно изменять программно или вручную в соответствии с требованиями конкретных физических экспериментов. Схемы подобных блоков приведены в приложении

В традиционных схемах совпадений разрешающее время определяется в основном длительностью сформированных логических импульсов и для его изменения в автоматизированных системах приходится использовать сложные формирователи с программируемой длительностью выходных импульсов. В некоторых случаях удобнее использовать простые формирователи, а разрешающее время задавать непосредственно в схеме совпадений. Разработана схема блока совпадений с программируемым разрешающим временем. Особенностью схемы является стабильность задержки выходных импульсов относительно импульсов, поступающих на главный вход. Это позволяет использовать схему в качестве источника старт - и стоп-импульсов при совместной работе с преобразователями временных интервалов. Сведения о других разработках устройств селекции логических импульсов приведены в приложении.

Далее во 2 гл. рассматриваются аналоговые ключи, используемые для селекции и линейной передачи аналоговых сигналов. По количеству селектируемых каналов наши разработки аналоговых ключей условно можно разделить на две категории: линейные схемы пропускания (ЛСП), когда селекция проводится в одном канале и линейные коммутаторы – когда к выходу или входу может быть подключено нескольких каналов

Схемы линейного пропускания наносекундных импульсов обычно выполняются на основе дифференциального каскада, в эмиттерную цепь которого поступает токовый входной сигнал, а управление осуществляется по базе одного из транзисторов каскада. Реализация этого принципа в одной из ранних разработок ЛСП, выполненной на быстрых транзисторах, позволила получить достаточно хорошие характеристики по быстродействию – время переключения схемы (в режиме «вырубки») составляло 5нс, интегральная нелинейность схемы не более ±2,5% в диапазоне амплитуд 0,5–5В, пъедестал схемы 50мВ, прохождение входного сигнала с фронтом 2нс и амплитудой 15В на выход схемы в закрытом состоянии – не более 10мВ.

В случае работы с наносекундными импульсами для измерения их амплитуд желательно их длительность увеличить до значений соответствующих требованиям стандартных амплитудных анализаторов. Одним из способов такого расширения импульсов является их интегрирование. Включение интегратора на выходе ЛСП приводит к улучшению их метрологических характеристик.

Схема ЛСП наносекундных импульсов, на выходе которой при наличии сигнала управления осуществляется преобразование заряда входного импульса в амплитуду импульса фиксированной длительности приведена в приложении. Она предназначена для работы с входными импульсами длительностью 5 – 30нс и амплитудой до – 5 В. При этом прохождение входного сигнала на выход схемы в отсутствие сигнала управления - не более 3 мВ, прохождение на выход сигнала управления в отсутствие входного сигнала – 10 мВ, амплитуда выходного сигнала до 5 В, длительность – 1 мкс.

Во многих экспериментальных исследованиях информация поступает по нескольким каналам от группы датчиков. В зависимости от требований к скорости и точности регистрации сигналов используют параллельную или последовательную схему опроса измерительных каналов. Основной проблемой при разработке быстродействующих измерителей с последовательным опросом каналов является создание аналогового коммутатора необходимого быстродействия. В коммутаторах умеренного быстродействия обычно используют интегральные ключи напряжения МОП-структуры. К сожалению, эти ключи обладают сравнительно большими паразитными емкостями, что приводит к сквозному прохождению сигнала через закрытый ключ и значительной шунтирующей емкости в открытом канале. Для повышения скорости коммутации предложено использовать интегральные токовые ключи. В отличие от ключей напряжения, в которых управляющий сигнал должен превышать максимальное значение коммутируемого напряжения, токовые ключи управляются сравнительно небольшими перепадами напряжения. Это обстоятельство, а также низкоомность приемника тока, включаемого на выходе токового ключа, позволяют существенно снизить амплитуду и длительность коммутационной помехи, в значительной степени определяющей минимальную длительность цикла коммутации. В гл. 2 приводится функциональная схема 16-канального аналогового коммутатора на токовых ключах. Минимальный период коммутации при малом времени установления сигнала выходного каскада (15нс) определяется в основном длительностью коммутационной помехи. Для данной схемы эта длительность не превышает 50нс, что позволяет осуществить коммутацию каналов с частотой 10-20 МГц

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |