Для коммутации сигналов повышенного напряжения целесообразно использовать полевые транзисторы с изолированным затвором или IGBT транзисторы. В работе рассматриваются разработки таких ключей на напряжения 500 и 1500 В.

Большинство принципиальных разработок, рассмотренных выше, реализовано в виде функциональных модулей. В целом они составляют систему, которая позволяет оперативно собирать различные схемы регистрации событий в физическом эксперименте с применением временной селекции и прецизионной временной спектрометрии. В состав системы входят несколько вариантов быстрых усилителей, формирователи – дискриминаторы наносекундных импульсов, устройства точной временной привязки, несколько вариантов схем совпадений, блоки задержки логических импульсов, линейные схемы пропускания, преобразователи наносекундных временных интервалов, дискриминаторы импульсов по форме и др. Управление блоками можно производить программно или вручную. Использование управления от ЭВМ по магистрали КАМАК создает условия для автоматизации процессов контроля и коррекции параметров электронных блоков в ходе эксперимента, а также дает возможность автоматизировать процессы настройки и поверки электронных устройств при их производстве.

Особенности и характеристики основных модулей системы приведены в приложении. В заключительной части 2 гл. рассматриваются примеры применения блоков системы в ядерно-физических задачах.

Третья глава работы посвящена разработкам средств временной селекции и спектрометрии для мюонного измерительного комплекса. В первом варианте электронной измерительной системы для экспериментов с мюонами использовались счетчики с пластмассовыми сцинтилляторами и ФЭУ-36 , а также схемы временной селекции и входных устройств к ним на основе туннельных диодов и дискретных транзисторов. Система имела физическое временное разрешение, измеренное на пучке π-мезонов 1,5 нс при размере сцинтилляторов 15∙15см 2. Использование этой измерительной системы позволило провести ряд экспериментов по изучению свойств вещества с помощью μ-мезонов и обнаружить интересное физическое явление двухчастотной прецессии мюонов в магнитном поле, зарегистрированное в качестве открытия.

В связи с усложнением экспериментов и увеличением их длительности, а также ростом числа измерительных каналов в дальнейшем была проведена модернизация измерительной аппаратуры с целью улучшения ее конструктивно-эксплуатационных характеристик. Новый вариант аппаратуры был выполнен в виде блочно–модульной системы. По сравнению с первым вариантом системы в новой модульной системе удалось значительно улучшить метрологические характеристики измерений. Так высокое временное разрешение обеспечивается применением формирователей со следящим порогом и схемы компенсации геометрических размеров больших пластмассовых сцинтилляторов; малая дифференциальная нелинейность и высокая точность воспроизведения временных спектров – использованием прецизионных временных преобразователей, а также специального логического блока для исключения «наложенных» событий. Хорошие загрузочные характеристики обеспечиваются применением гальванических связей в блоках, а также использованием дифференцирования непосредственно на входе формирователей импульсов детекторов. Универсальная схема совпадений, входящая в состав системы, позволяет работать не только в режиме одно-, двух-, трех – или четырехкратных совпадений, но и в режиме антисовпадений с одним, двумя или тремя каналами запрета. В сочетании с формирователями, имеющими весьма малое время восстановления, такая схема позволяет осуществить высокую эффективность запрета, что бывает необходимо при подавлении во временном спектре интенсивной линии от частиц, пронизывающих все счетчики.

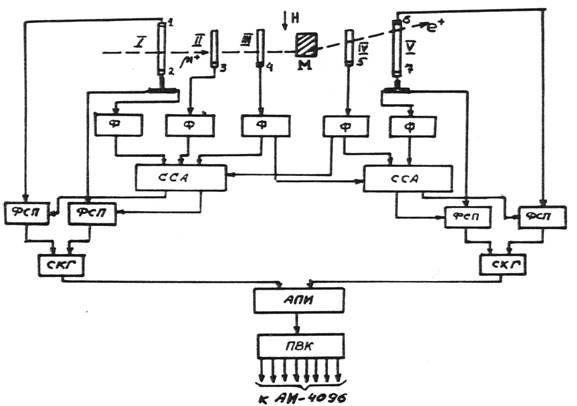

Модернизированный вариант установки для экспериментов с мюонами (рис.2) состоит из системы сцинтилляционных счетчиков и электронной измерительной аппаратуры. Сцинтилляционные счетчики помещены внутри электромагнита, создающего поле величиной 0–8кЭ перпендикулярное пучку мюонов. Поляризованные мюоны из ускорителя останавливаются в мишени М из исследуемого вещества. Остановка мюонов в мишени и вылет электронов μ-e-распада регистрируются сцинтилляционными детекторами I–V. Детекторы II–IV выполнены из полистирола с р–терфенилом и РОРОР, они имеют размеры 150∙150∙10мм3 Детекторы I и V выполнены из сцинтилляционной пластмассы NЕ–110; размеры детектора I – 100 ∙100∙ 20мм 3, детектора V – 150∙150∙20 мм 3. Детекторы II – V просматриваются с одной стороны фотоумножителями ФЭУ–36 через световоды из оргстекла длинной 600 мм. Детектор I, определяющий время остановки мюона в мишени, просматривается с двух сторон фотоумножителями ХР–1021 с целью компенсации геометрического разброса; длина световода – 200 мм. Детектор V, определяющий время вылета электрона из мишени, выполнен аналогично, длина световодов в нем – 600 мм.

Рис.2. Схема установки для экспериментов с мюонами

Остановки мюонов в мишени М определяются логическим сигналом 234ˉ5 схемы совпадений–антисовпадений (ССА), которая управляет двумя формирователями со следящим порогом ФСП. Сигналы с ФСП подаются на схему «компенсации геометрии» (СКГ), выходной сигнал которой определяет время попадания мюона в мишень («старт») независимо от места прохождения мюоном сцинтиллятора I. Вылет электрона μ-e-распада из мишени определяется логическим сигналом 57ˉ4 схемы ССА, которая управляет соответствующими ФСП счетчиков 6 и 7. Сигналы с выходов формирователей поступают на схему СКГ, выходной сигнал которой определяет время вылета электрона μ-e–распада – «стоп». Сигналы старт и стоп подаются на временной анализатор, состоящий из аналогового преобразователя коротких временных интервалов АПИ с коэффициентом преобразования 100, преобразователя время-код ПВК с опорной частотой 200 МГц и накопителя АИ-4096. При ширине канала 55пс дифференциальная нелинейность анализатора на 80% временной шкалы (Т=150нс) составляет ±1%. Созданный вариант временного спектрометра предназначен для наблюдения прецессии

μ-мезонов в тех случаях, когда частоты прецессии слишком велики и их невозможно наблюдать с помощью обычных спектрометров, с временным разрешением порядка 1нс.

. .

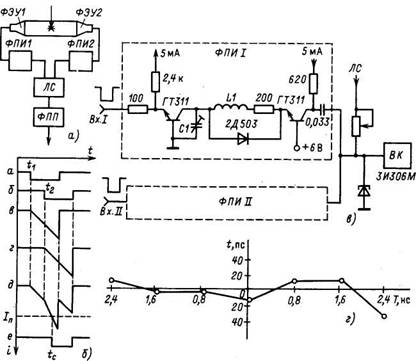

Рис.3. Временная привязка к середине изменяющегося интервала: а—функциональная схема; б—временные диаграммы; в— принципиальная схема; г— кривые, характеризующие точность привязки

Известно, что во временных спектрометрах с большими (≥100мм) сцинтилляторами заметное влияние на временное разрешение оказывает разброс времени прохождения света от места сцинтилляции до ФЭУ. Один из способов ослабления этого влияния состоит в том, что противоположные грани сцинтиллятора "просматривают" два ФЭУ (рис.3, а). Импульсы на выходе каждого ФЭУ запаздывают относительно момента возникновения сцинтилляции на постоянную величину, связанную с задержкой в ФЭУ, и переменную величину, связанную с временем прохождения светом расстояния до соответствующего ФЭУ. При этом сумма времени запаздывания остается постоянной, а середина временного отрезка между моментами появления импульсов на выходах обоих ФЭУ жестко связана с моментом попадания частицы в сцинтиллятор. В установке использовано оригинальное устройство, предназначенное для временной привязки к середине изменяющегося временного интервала, основанное на использовании пилообразных импульсов. В отличие от других схем аналогичного назначения устройство одновременно выполняет функцию схемы совпадений, исключая появление на выходе ложных импульсов, связанных с шумами и помехами. Структурная схема устройства (рис.3, а) состоит из формирователей пилообразных импульсов ФПИ, линейного сумматора ЛС и формирователя с постоянным порогом ФПП. На входы ФПИ поступают импульсы ФЭУ, в моменты прихода которых t1 и t2 ФПИ начинают вырабатывать импульсы тока (рис.3,6), нарастающие по линейному закону:

i1,2 = k(t - t1,2).

откуда момент срабатывания дискриминатора tc определяется при i=Iп:

tc= Iп /.2к+(t1 + t2)/2

где Iп — порог срабатывания ФПП.

Поскольку t1 + t2 — величина постоянная, tc жестко связан с серединой временного интервала, начало и конец которого заданы моментами t1 и t2 . Если при этом 1т < Iп < 2Iш, где Iт — амплитуда пилообразного импульса, схема не срабатывает от одиночных импульсов и кроме функции временной привязки выполняет функцию схемы совпадений.

В принципиальной схеме устройства (рис.3, в) для формирования пилообразных импульсов тока используется задемпфированный колебательный контур (L1C1), на вход которого через согласующий транзистор подают стандартизованные импульсы от ФЭУ. Длительность импульсов определяет длительность линейно нарастающего участка, частота и добротность контура — скорость нарастания тока в контуре.

По сравнению с другими простыми способами формирования коротких пилообразных импульсов (например, интегрирующей RС-цепью) такой способ позволяет получить пилообразные импульсы тока с меньшим обратным ходом, что дает возможность снизить разрешающее время по совпадениям. На рис.3,г представлены характеристики устройства, полученные с помощью генератора и дифференциальной линии задержки. Погрешность временной привязки к середине временного интервала, изменяющегося в пределах ±2,4нс, составила ±25пс, при этом разрешающее время схемы по совпадениям равно 10 нс.

Временное разрешение спектрометра, измеренное на пучке μ-мезонов синхроциклотрона ОИЯИ, оказалось равным 320пс. Приведенные в гл.3 оценки показывают, что при таком разрешении можно наблюдать периоды прецессии μ-мезонов Тμ≥0,7нс

Кроме высокого временного разрешения спектрометрия мюонных исследований требует малой дифференциальной нелинейности, что связано с необходимостью наблюдения прецессионных спектров при минимальном коэффициенте асимметрии μ-e–распада. Для снижения дифференциальной нелинейности в первоначальную структуру аппаратуры были введены дополнительные селекторные устройства, обеспечивающие исключение генетически не связанных стартов и стопов, а также наложенных событий и событий из начальной части макроимпульсов ускорителя.

Основное внимание было уделено разработкам новых способов преобразования коротких временных интервалов. Для модернизированного варианта мюонного измерительного комплекса первоначально был разработан преобразователь время-код (ПВК) с минимальной шириной канала h=5нс. Это значение определялось максимальной частотой имевшихся в то время интегральных счетчиков – 200 МГц. Испытания показали, что при частоте опорного генератора 100 МГц дифференциальная нелинейность ПВК составляет 1%. С увеличением частоты нелинейность возрастает и на частотах до 200 МГц она составляет 2.5 %. При этом в контрольном спектре заметны искажения типа «чет–нечет» и периодичности более высокого порядка, например, «четверение». Нелинейности такого рода связаны, по-видимому, с тем, что при высоких частотах переключения, даже выходные сигналы первого триггера имеют заметный амплитудный разброс. Использование фазировки конца интервала с импульсами опорного генератора позволило снизить дифференциальную нелинейность ПВК при частоте опорного генератора 200МГц до 0,5%. Фазирующее устройство необходимо для того, чтобы свести к минимому количество разрезанных импульсов. Оригинальная схема фазирования на основе D-триггеров использована нами в разработке ПВК с частотой опорного генератора 500 МГц. Преобразователь имеет следующие характеристики: минимальная ширина канала 2нс, число уровней квантования 4095, мертвое время tи+0,2мкс, дифференциальная нелинейность ±2,5%. Дальнейшее снижение дифференциальной нелинейности до ±1,25% достигнуто введением в схему ПВК оригинальной системы статистического усреднения ширины каналов.

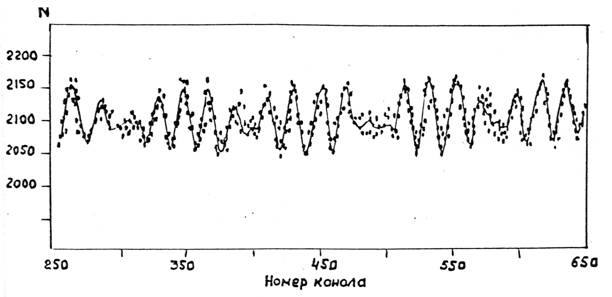

На оптимизированных вариантах измерительного комплекса успешно проведены эксперименты по: изучению диффузии μ+-мезона; измерению магнитного поля в ферромагнетиках; изучению магнитных фазовых переходов; исследованию сверхпроводников; точному измерению частоты сверхтонкого расщепления мюония в кварце – ν=4438±8МГц (точность определения по сравнению с ранее полученной величиной повышена в 10 раз). На рис.4 представлен спектр двухчастотной прецессии спина μ+–мезона в плавленом кварце в поле Н=400Э

Рис.4. Спектр двухчастотной прецессии спина μ+–мезона в плавленом кварце (h=0,1нс/канал).

Четвертая глава диссертации посвящена разработке средств селекции импульсов по форме и созданию на их основе мобильных аппаратных комплексов для оперативного измерения гамма-поля внешней среды.

Созданные спектрометрические комплексы для дистанционного измерения гамма–полей внешней среды условно можно разделить на две категории: комплексы с детектором удаленным от основной регистрирующей аппаратуры и комплексы с детектором, размещенным в непосредственной близости от регистрирующей аппаратуры. В первом случае детектор находится вблизи измеряемого фрагмента гамма-поля, и основной проблемой в режиме непрерывных измерений является передача спектрометрической информации в аппаратуру приема и обработки информации с требуемой оперативностью. Такая оперативность необходима при поиске подвижных объектов гамма–излучения или при быстром перемещении детектора относительно стационарного поля. Во втором случае, для обнаружения и идентификации гамма–источников с помощью мобильных комплексов воздушного и наземного базирования на дальностях 100–200м регистрирующая аппаратура комплексов должна иметь чувствительность, достаточную для получения значимой счетности – с тем, чтобы за эффективное время экспозиции, которое определяется скоростью носителя мобильной аппаратуры, было зарегистрировано статистически значимое число полезных событий. При известном уровне естественного фона и прочих равных условиях чувствительность регистрирующей аппаратуры определяется эффективностью регистрации и рабочей площадью детектора. Таким образом, при создании спектрометрических комплексов для дистанционного измерения гамма–поля внешней среды необходимо решить две основные проблемы: организация оперативной связи блоков детектирования с аппаратурой сбора и обработки информации и повышения чувствительности измерений. Обе эти проблемы удается решить применением временной селекции импульсов по критериям длительности и одновременности срабатывания.

В 4 главе рассматриваются три варианта аппаратуры для измерения гамма–поля: в тропосфере и атмосфере; в морской среде; на земной поверхности. В каждом варианте аппаратурное обеспечение основано на применении своего нетрадиционного способа временной селекции. В первом варианте – это селекция импульсов, длительность которых несет информацию об энергии излучения. Во втором варианте селекция по длительности позволяет определить номер сработавшего детектора. В третьем варианте с помощью селекции по длительности импульса определяется тип сцинтиллятора, зарегистрировавшего гамма–квант в составном детекторе повышенной чувствительности.

Одной из наших ранних разработок, в которой использовалась селекция импульсов по длительности, была методика измерений гамма–поля в стратосфере и тропосфере с помощью радиозондов. Интерес к этой работе был вызван необходимостью изучения закономерностей глобального распространения радиоактивных продуктов ядерных взрывов в стратосфере.

Разработанная нами аппаратура радиозонда включала сцинтилляционный детектор, схему преобразования (А-t) амплитуды импульса в длительность импульса управления радиопередатчиком, радиопередатчик и бародатчик. Наземная (бортовая) аппаратура состояла из УКВ приемника, схемы обратного преобразования (t–A) и 100-канального амплитудного анализатора. Диапазон энергий гамма-лучей, регистрируемых радиозондом, устанавливался обычно в пределах от 0,15 до 1,5МэВ, что соответствовало длительности радиоимпульсов от 100мкс до 1мс Измерения проводились на борту исследовательского судна «Воейков», выполнявшего разрез вдоль меридиана 180◦ от 48◦ с. ш. до 41◦ ю. ш. в Тихом океане.

Метод регистрации гамма-излучения под водой реализован на основе использования сцинтилляционных детекторов с пластмассовыми сцинтилляторами. Вместе с аппаратурой предварительной обработки детекторы размещались в герметичных контейнерах, которые буксировались в подводном положении с помощью кабель-троса, соединяющего выносные детекторы с исследовательским судном.

Для детектирования слабых потоков гамма-излучения необходимы детекторы больших размеров, потому что в первом приближении чувствительность метода пропорциональна площади осевого сечения сцинтиллятора. Предварительные расчеты показали, что для этих целей могут оказаться перспективными пластмассовые сцинтилляторы с большим отношением длины к диаметру (200х20см), изготовленные на основе полистирола или полиметилметакрилата. Такой детектор обеспечивает радиометрию гамма-излучения при энергии от 0,1 МэВ и выше и возможность оценки его спектрального состава. По сравнению с неорганическими кристаллами пластмассовые сцинтилляторы обладают рядом преимуществ, главными из которых являются более простая технология изготовления, а также хорошие оптические качества при высокой механической и температурной устойчивости. Их недостатками являются худшая разрешающая способность и высокий эффективный уровень собственных шумов ФЭУ в низкоэнергетической области (0,03-0,5МэВ). Последнее обстоятельство резко снижает пороговую чувствительность аппаратуры к гамма-излучениям с энергией гамма-квантов, лежащей в указанном диапазоне и даже к гамма-квантам со сравнительно высокой энергией. В 4гл. рассматриваются методы борьбы с шумами, из которых наиболее эффективен метод совпадений. В этом случае сцинтиллятор сочленяется с двумя ФЭУ, выходные импульсы которых после соответствующего усиления подаются на схему совпадений, вырабатывающей импульсы только от совпавших по времени сигналов. Если необходимо сохранить информацию об амплитуде импульсов, сигналы с ФЭУ через линейный сумматор подаются к схеме линейного пропускания, управляемой выходными импульсами схемы совпадений. Энергетический эквивалент шумов в таком устройстве определяется интенсивностью случайно совпавших шумовых импульсов.

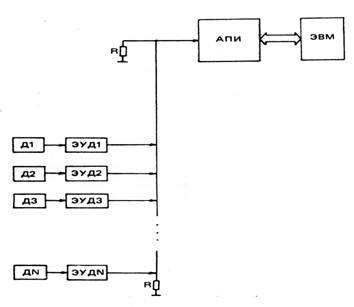

Электроника измерительного комплекса (рис. 5) для измерения гамма-поля водной среды состоит из двух видов аппаратуры: расположенной на борту судна–буксировщика аппаратуры приема информации АПИ, поступающей от погружных детекторов и электронных устройств предварительной обработки информации, расположенных в герметичных контейнерах погружных детекторов ЭУД.

Предварительная обработка спектрометрической информации электронными устройствами, расположенными в непосредственной близости к детектору ионизирующих излучений, предполагает снижение собственных шумов ФЭУ, стабилизацию измерительного тракта по светодиоду, формирование выходных импульсов и передачу спектрометрической информации по линии связи. В качестве такой линии используется одножильный кабель–трос, что существенно упрощает эксплуатацию системы в морских условиях. Для оперативного снятия (за один проход корабля-буксировщика) пространственной картины (на различных глубинах) гамма-поля в морской воде к кабель-тросу предусмотрено подсоединение до 12-ти выносных детекторов излучения. Для передачи по одной линии связи информации от нескольких удаленных от регистрирующей аппаратуры детекторов излучения разработана оригинальная система передачи данных, основанная на принципах селекции импульсов по длительности. В этой системе существенным признаком принадлежности информации конкретному детектору излучения является длительность выходного сигнала электронных устройств данного детектора. На приемный конец линии связи спектрометрическая информация поступает в виде последовательности импульсов различной длительности, амплитуда которых изменяется в широком динамическом диапазоне. Необходимо по длительности импульса идентифицировать тот выносной детектор, с которого пришел сигнал, нормализовать амплитуду и длительность сигнала для последующего преобразования в цифровой код, записать цифровой эквивалент амплитуды в отведенную для каждого выносного детектора область памяти запоминающего устройства. В дальнейшем эта информация может быть перенесена в оперативную память ЭВМ для математической обработки и визуализации. Для реализации этого метода предложен принцип действия и разработано оригинальное устройство точного определения длительности импульсов с пологими (из-за прохождения по кабелю с ограниченной полосой) фронтами (>Iмкс) и амплитудами, изменяющимися в широком динамическом диапазоне (>40). Анализ длительности импульсов в нем производится при помощи ФСП, который осуществляет временную привязку, как к переднему фронту входного сигнала, так и к заднему. Задачу установления соответствия между длительностью импульса и номером выносного детектора излучения, от которого пришел данный импульс, решает блок временного преобразования, входящий в состав регистрирующей и анализирующей аппаратуры, размещенной на борту корабля-буксировщика. Из этого блока управляющие сигналы в виде позиционного четырехразрядного кода поступают на линейные пропускатели, на выходе которых появляются нормализованные по длительности сигналы выносных детекторов, поступающие затем на вход блока преобразования амплитуды импульса в цифровой код. Результат преобразования параллельно сопровождается двоичным кодом номера выносного детектора, и данная цифровая комбинация является адресом для накопления информации в блоке оперативно-запоминающего устройства (ОЗУ). Таким образом, передаваемая спектрометрическая информация от каждого выносного детектора излучения накапливается в своей области ОЗУ.

Рис.5. Структура измерительного комплекса для измерения гамма-поля водной среды

В целом данная система передачи и обработки спектрометрической информации в рабочем диапазоне изменения амплитуд импульсов 1:40 по сравнению с эквивалентной ей 12-разрядной системой передачи информации цифровыми методами (для данной линии связи длительность одного бита кодовой последовательности амплитуды сигнала —8 битов и номера выносного детектора —4 бита должна быть не менее 1 мкс) позволяет в 2—3 раза уменьшить искажения спектрометрической информации из-за наложений импульсов отдельных детекторов в общей линии связи. При этом паразитное прохождение сигналов в соседние каналы не превышает 0,1% общего числа событий, что позволило отказаться от применения спектрометрических АЦП для каждого выносного детектора. Натурные испытания системы в двух морских экспедициях подтвердили работоспособность и эффективность предложенного технического решения.

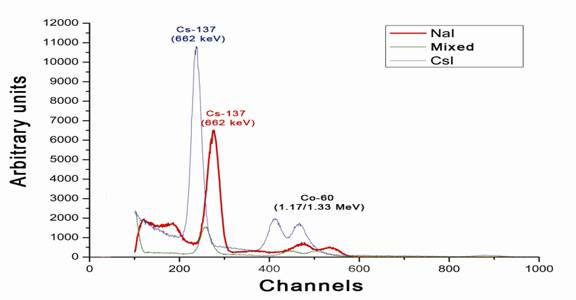

Далее в 4гл. рассматривается схема и принцип работы цифрового спектрометра разработанного для отбора по форме и регистрации энергии гамма-квантов от детектора со сцинтиллятором комбинированного типа (NAI[Tl]+CsI[Tl]). В электронике спектрометра использованы цифровой регистратор с частотой дискретизации 40МГц и ПЛМ для предварительной цифровой обработки. Спектрометр работает в диапазоне от 0.05 до 5 МэВ и имеет повышенную чувствительность в области малых энергий. Алгоритм разделения сигналов по форме в спектрометре реализуется в узле логики формирования спектров и работает по принципу измерения времени нарастания проинтегрированного сигнала до двух относительных уровней: нижнего и верхнего. Если время нарастания до заданных относительных уровней лежит в пределах от T NaI до TCsI, то это смешанное событие и следует запустить алгоритм выделения доли энергий. Если число циклов соответствует быстрому кристаллу (T NaI) узел логики формирования спектров добавляет единицу в спектр быстрого кристалла, если число циклов соответствует медленному кристаллу (TCsI) добавляет единицу в спектр медленного кристалла. Величины T NaI и TCsI являются порогами, между которыми работает алгоритм разделения смешанных событий. Все промежуточные значения числа циклов (T NaI ÷ TCsI) должны запускать алгоритм выделения доли энергии в быстром и медленном кристаллах, добавлять единицу в спектр смешанных событий регистрации и наращивают счётчик числа смешанных событий.

Измеренное в цифровом определителе максимума сигнала значение пропорциональное энергии умножается на относительные уровни, и ищутся в ОЗУ номера тактов оцифровки n1 и n2 при которых значение сигнала наиболее близко соответствуют полученным значениям.

Рис.6. Результаты испытаний спектрометра со сцинтиллятором комбинированного типа.

Некоторые из полученных в результате испытаний спектров приведены на рис. 6. Они иллюстрируют высокое качество разделения сигналов от разных кристаллов и достаточно хорошее энергетическое разрешение спектрометра (≈10%).

Пятая глава работы посвящена разработкам методов определения координат ядерных событий вне рабочего объема детекторов излучений и созданию измерительных комплексов на основе этих разработок.

Для пространственной реконструкции процессов, происходящих в исследуемых объектах под воздействием облучений или вследствие распада изотопов необходимо регистрировать координаты ядерных событий, происходящих в них. Такими событиями являются упругое и неупругое рассеяние нейтронов в веществе, столкновение ускоренных ядер в коллайдерах, аннигиляция позитронов в медицинской томографии и др.

Актуальность разработки методов определения координат ядерных событий такого рода связана в первую очередь с созданием новых технологий для предотвращения незаконного оборота опасных веществ, развитием ядерной медицины, а также с новым этапом фундаментальных исследований на адронных коллайдерах, где изучаются столкновения тяжелых ядер, ускоренных до релятивистских скоростей. Электронные методы определения координат ядерных событий основаны на применении временных измерений и селекции. Наиболее простым и наименее точным методом определения координат является регистрация остановок ускоренных частиц в мишени заданных размеров. Задача решается с помощью схем совпадений – антисовпадений, сигналы на которые поступают от телескопа сцинтилляционных счетчиков, расположенных до и после мишени по отношению к направлению пучка. Более точное определение координат взаимодействия частиц производится путем измерения времени пролета частиц до базовых детекторов, регистрирующих эти частицы.

В гл.5 рассматриваются случаи, когда необходимо получить информацию о позиции событий на одной координатной оси(D), на плоскости(2D) и в объеме (3D).

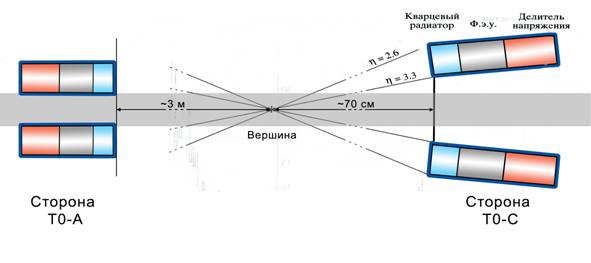

Методика линейного определения координат и ее реализация представлены в работе разделом, посвященном детектору Т0 эксперимента ALICE, проводимого в ЦЕРН, где исследуется возможность наблюдения экзотического состояния вещества, называемого кварк-глюонной плазмой. Детектор Т0 должен регистрировать момент времени столкновения встречных ускоренных частиц с точностью около 50пс для идентификации вторичных частиц, рожденных в столкновении. Кроме того, детектор Т0 определяет с точностью порядка единиц сантиметров точку столкновения частиц для выделения сигналом T0V событий, находящихся в апертуре установки Детектор T0 состоит из двух сборок черенковских счетчиков по 12 с каждой стороны (рис.7). Сигналы от каждого фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) сборки поступают к модулям быстрой электроники, на выходах которой формируются сигналы старта (A) и стопа (С) для преобразователя TVDC, вырабатывающего сигнал T0V, а также временного усреднителя, который вырабатывает сигнал, жестко связанный с моментом столкновения встречных ускоренных частиц.

Рис.7. Расположение черенковских счетчиков в детекторе Т0.

Рис.7. Расположение черенковских счетчиков в детекторе Т0.

Ключевым элементом электронной аппаратуры детектора Т0 является временной преобразователь TVDC, реализующий функции нахождения координаты взаимодействия ускоренных ядер и выработки сигнала T0V, соответствующего положению точки взаимодействия в заданной зоне. Основные параметры разработанного преобразователя определяются протяженностью зоны взаимодействия частиц (0,7м), заданной погрешностью измерений (±2см) и рабочей частотой ускорителя LHC (40МГц).

а | б |

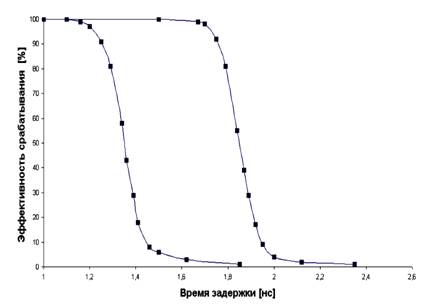

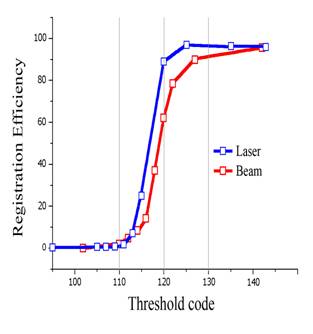

Рис.8. Зависимости эффективности срабатывания TVDC от порогов дискриминации (шаг порога 20пс). |

В соответствии с этим заданы следующие параметры TVDC: диапазон кодируемых интервалов ±2,5нс (5нс), шаг квантования – 20пс (для 8-разрядного преобразования), мертвое время преобразования – не более 25нс. Заданные параметры удалось обеспечить использованием время-амплитудного преобразователя и параллельного АЦП с цифровым дискриминатором для выделения сигнала T0V. Границы окна цифрового дискриминатора устанавливаются по магистрали VME с 8-разрядной точностью. В работе приводится схема TVDC и результаты его испытаний в ЦЕРНе. На рис. 8 представлены зависимости эффективности срабатывания от нижнего (а) и верхнего (б) порогов дискриминации, снятые на ускорителе ЦЕРН в условиях реального эксперимента. Для сравнения на рис. 8,б приведена кривая, полученная с помощью калибровочного лазера. Наклон кривых характеризует реальное временное разрешение использовавшихся черенковских счетчиков.

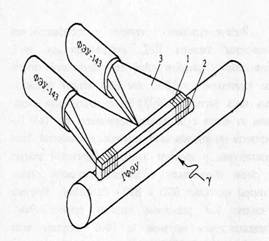

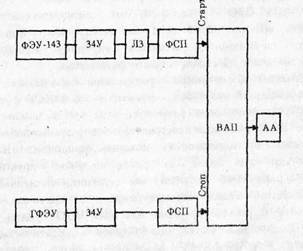

Методика двумерного определения координат в гл.5 представлена разработками аппаратуры для ПЭТ – позитронно-эмиссионного томографа, принцип действия которого основан на введении пациенту позитронно–активного радиофармацевтического препарата, избирательно поглощаемого и скапливающегося в определенной области головного мозга. Здесь позитроны аннигилируют, порождая два противоположно направленных гамма-кванта с энергией 511 кэВ. Далее применяется метод совпадений, когда два фотона регистрируются в двух детекторах с образованием сигналов, одновременное появление которых приводит к срабатыванию схемы совпадений. Обработка на ЭВМ сигналов с большого числа детекторов, расположенных кольцом, приводит к восстановлению изображения объекта. Позиционное разрешение кольца ПЭТ определяется минимальной толщиной, используемых в нем сцинтилляторов, что при заданном диаметре кольца (~60cм) приводит к необходимости иметь в кольце несколько сотен сцинтилляционных пластин. Оптимизация аппаратуры предварительной обработки сигналов ПЭТ в первую очередь связана с сокращением числа ФЭУ, просматривающих одну пластину. В этом плане весьма интересным было предложение использовать в ПЭТ годоскопические ФЭУ – ГФЭУ, представляющие собой позиционно-чувствительные фотоумножители с одним каналом съема информации. Координата точки засветки вдоль фотокатода определяется по времени дрейфа фотоэлектронов в протяженной катодной камере в скрещенных электрическом и магнитном полях. В поэиционно-чувствительном детекторе гамма-квантов – элементе кольца ПЭТ на основе ГФЭУ (рис.9а.) примерно 60 сцинтилляционных пластин (1) размерами Зх10х25мм3 соединяются индивидуальными световодами (2) с фотокатодом ГФЭУ. Через другие грани сцинтилляционные пластины с помощью световодов (3) соединяются с двумя ФЭУ-143. При попадании гамма-кванта в одну из сцинтилляционных пластин импульс с любого ФЭУ-143 служит стартовым сигналом временного кодировщика, импульс с ГФЭУ – стоповым сигналом. Номер сцинтилляционной пластины, в которую попал гамма-квант, однозначно определяется величиной временного интервала между стартом и стопом.

а |

б |

Рис. 9.Элемент ПЭТ на основе ГФЭУ(а) и схема съема информации с него(б). |

Разработана схема съема информации с элемента ПЭТ (рис.9,б), состоящая из зарядо-чувствительных усилителей (ЗЧУ), формирователей со следящим порогом (ФСП) преобразователя время-амплитуда (ВАП) и амплитудного анализатора (АА). С помощью этой схемы было измерено временное разрешение в сборке из двух ФЭУ-143, просматривающих одну пластину BGO через стандартные световоды. Оно оказалось равным 3,6нс. Таким образом, собственное временное разрешение ФЭУ-143 составляет 3.6/√2=2.6нс, что при удельной задержке фотоэлектронов в ГФЭУ 40нс/см соответствует эффективному пространственному разрешению 0.7мм. Временное и пространственное разрешение в сборке из ГФЭУ и ФЭУ-143 равно для BGO – 14.5нс и 3.6мм, для GSO– 7нс и 1.75мм, соответственно. Таким образом, наряду с традиционным решением (одна пластина – один фотоумножитель), с помощью ГФЭУ можно достичь практически предельного собственного пространственного разрешения детекторов и соответственно, всего кольца ПЭТ.

В 5гл. представлена и схема аппаратуры для смешанного варианта, где один ФЭУ анализирует 4 сцинтилляционных кристалла. С одной стороны это позволяет снизить число ФЭУ по сравнению с системой один ФЭУ – один кристалл, с другой стороны, позволяет исключить сложные аналоговые схемы, необходимые в первом варианте.

Заключительный раздел 5гл. посвящен аппаратному обеспечению объемного определения координат методом меченых нейтронов (ММН). Актуальность этой методики определяется тем, что использование меченых нейтронов позволяет сравнительно простыми средствами определять местоположение опасных объектов в массе маскирующих материалов. В целом применение нейтронных технологий позволяет решать целый ряд антитеррористических задач: контроль багажа пассажиров на наличие несанкционированных вложений; контроль авиационных, грузовых и морских контейнеров; идентификацию типов ВВ в снарядах и других контейнерах; идентификацию мин в стенах и грунте. Для определения координат опасного объекта и идентификации его химического состава можно использовать как упругое, так и неупругое рассеяние нейтронов на ядрах объекта. “Метить“ нейтроны возможно благодаря регистрации сопутствующей α-частицы, которая образуется при бомбардировке тритиевой мишени ускоренными ионами дейтерия (рис. 10). Получаемые при этом нейтроны имеют энергию 14МэВ (скорость 5,2см/нс); альфа частицы – 3,5МэВ (скорость 1,3см/нс); угол разлета составляет примерно 180○. Зная место и время рождения нейтрона, альфа-частицы и направление движения α-частицы становится точно известна траектория движения 14МэВ-ного нейтрона

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |