Технология ММН позволяет получать объемное 3D изображение исследуемого объекта и определить химический состав каждого элемента его объема. Для этого необходимо использовать многопиксельный альфа-детектор. В этом случае каждому пикселю соответствует определенная область исследуемого пространства, а измерение времени пролета меченого нейтрона дает третью координату для построения объемного изображения

Нами предложена структура многопиксельного альфа-детектора, которая представляет собой матрицу отдельных независимых детектирующих и усилительных элементов (пиксел), выполненных в одном кристалле. Наличие усилителя в пикселе позволяет развязать пикселы друг от друга при съеме информации и за счет этого сохранить быстродействие каждого детектирующего элемента Для съема информации могут быть использованы либо параллельный (матричный), либо последовательный (временной) способы, либо их комбинация. Модифицированный вариант параллельного способа съема информации использован нами в многопиксельном альфа-детекторе на основе многоканального ФЭУ.

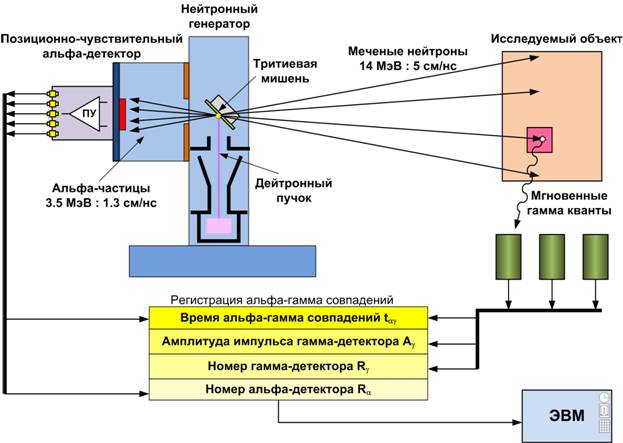

Рис.10. Метод меченых нейтронов

В РНЦ КИ разработана новая модификация метода упругого рассеяния быстрых нейтронов. Она основана на использовании спектрометра двойного рассеяния для каждого нейтрона, испущенного из мишени. Реализация методики опирается на создание высокоэффективных позиционно-чувствительных детекторов нейтронов и α-частиц. Для α-частиц таким детектором может быть матрица биполярных транзисторов, соединенных в единую функциональную структуру, а для нейтронов - пакет полимерных оптических волокон диаметром 0,1 - 2,0 мм. Разработана электронная система многопараметрического спектрометра быстрых нейтронов, которая включает блоки кодирования координат нейтронов и α-частиц, блоки измерения времен пролета нейтронов с субнаносекундным разрешением, формирователи с точной временной привязкой, логику отбора полезных событий, быстрые усилители, линии задержки, а также компьютер.

При зондировании объекта исследования нейтронами в результате реакций радиационного захвата или неупругого рассеяния нейтронов возникает гамма-излучение дискретной энергии, которое может быть зарегистрировано одним или несколькими гамма-детекторами. Спектральный состав гамма-излучения дает информацию о наличии в объекте водорода, азота, кислорода и углерода, входящих в состав органических веществ. Одна из основных проблем использования нейтронных методов состоит в высоком уровне фоновой загрузки гамма-детектора при регистрации информационного излучения. За счет пространственной и временной селекции событий можно существенно снизить уровень регистрируемого фонового излучения. Для этого информация о событии обрабатывается и записывается лишь при одновременной регистрации альфа-частицы и гамма-кванта в узком временном окне, соответствующем времени пролета нейтроном исследуемого объекта. Код события содержит данные об интервале времени tαg между срабатыванием альфа - и гамма-детекторов при их совпадениях в заданном окне, координате пиксела альфа-детектора, номере (координате) гамма-детектора и амплитуде импульса с гамма - детектора. Совокупность событий позволяет при использовании соответствующих алгоритмов обработки информации определить объемное распределение химических элементов в объекте исследования.

В настоящее время используется два подхода к решению проблемы обработки информации от устройств на основе ММН: 1) предварительная селекция импульсов аппаратными средствами в режиме on-line и передача в ЭВМ только полезных событий; 2) полная оцифровка сигналов со всех детекторов и передача полного потока данных в компьютер для последующей обработки. В наших работах использовался первый подход, основанный на отборе полезных событий по заданным критериям и накоплении данных блоком буферной памяти с последующей передачей массивов данных в удаленный компьютер для обработки и визуализации. Основным критерием отбора является наличие сигналов от альфа - и гамма - детекторов в заданном временном и амплитудном диапазоне при отсутствии наложенных событий. Такой подход позволяет значительно повысить скорость обработки данных, упростить интерфейс передачи и требования к ЭВМ, а также снизить энергопотребление. В процессе реализации алгоритма электронной обработки сигналов ММН нами было пройдено несколько этапов. Первоначально был создан одноканальный вариант аппаратуры на основе системы наносекундных модулей КАМАК. Он использовался в основном для проверки параметров детекторов вторичных излучений ММН и тестирования нейтронных генераторов в

В основу структуры многодетекторной аппаратуры положен модульный принцип, когда каждому гамма–детектору соответствует свой индивидуальный набор функциональных узлов: ФСП, формирующий усилитель и АЦП. В дальнейшем в связи со сравнительно небольшим числом полезных событий эта структура была оптимизирована за счет использования одного объединенного АЦП и формирующего усилителя для нескольких гамма–детекторов.

Данные принципы были заложены в специализированной аппаратуре, разработанной при непосредственном участии диссертанта, для экспериментов по обнаружению опасных веществ методом меченых нейтронов. В диссертации представлена обобщенная схема этой аппаратуры.

В настоящее время разработано несколько вариантов такой аппаратуры, отличающихся конструктивными размерами и интерфейсом связи с ПК, а также количеством каналов для регистрации сигналов от альфа - и гамма - детекторов. В рассмотренной схеме предусмотрена возможность наращивания числа подключенных гамма-детекторов путем установки дополнительных модулей гамма-каналов.

Практическая реализация рассмотренной структуры направлена в первую очередь на преодоление трудностей, связанных с необходимостью получения высокого временного и амплитудного разрешения в условиях повышенных загрузок, как в альфа–, так и гамма–трактах. Кроме того, существенным фактором являются электромагнитные наводки в альфа–трактах от нейтронного генератора. Для ослабления их влияния в системе были использованы выносные предусилители, расположенные в непосредственной близости к выводам пикселей альфа–детектора.

Необходимое временное разрешение обеспечивается применением формирователей со следящим порогом на входе каждого альфа - и гамма - каналов, быстродействующих схем селекции гамма-сигналов и прецизионного время-амплитудного преобразователя ВАП, используемого для измерения времени между Ta и Tg. Поскольку сигнал с альфа детектора Ta опережает по времени соответствующий сигнал с гамма - детектора, он подается на стоповый вход ВАП через линию задержки. Время задержки позволяет осуществить режим обращенного времени, при котором запуск ВАП производится только полезными событиями. С выхода ВАП временная информация поступает на амплитудно-цифровой преобразователь АЦП1, используемого в аппаратуре микроконтроллера MК. На второй преобразователь MК - АЦП2 - поступает амплитудная информация с формирующего усилителя гамма-каналов.

Запуск обоих АЦП производится срезом выходного импульса схем альфа-гамма совпадений. Этим же сигналом в MК переносятся адреса пикселя альфа детектора (с АРα) и номера сработавшего гамма детектора (с АРγ). Полная информация о событии (коды адресов, времени и амплитуд) передается в ЭВМ для обработки.

Типовое значение разрядности оцифровки амплитуды сигнала в гамма–канале равно 10бит; максимальная амплитуда импульса около 1В. Типовое значение разрядности оцифровки времени альфа-гамма совпадений - 8бит. Это соответствует ширине временного канала 0.16нс при величине временного окна 40нс.

Разработанное специализированное программное обеспечение MAVRControl и HVControl обеспечивают: регулировку порога гамма-каналов; установку режима работы МАВР (совпадения и без совпадений); сбор информации и передачу данных в ПК; визуализацию амплитудного спектра гамма-каналов и временного спектра альфа-гамма совпадений для различных сочетаний альфа - и гамма-каналов; обработку спектров и др.

Испытания многоканального амплитудно-временного регистратора показали что аппаратное временное разрешение при изменении амплитуды импульсов на входе альфа– и гамма-каналов от 01.01.01 мВ не превышало 0.3 нс. Интегральная нелинейность амплитудной шкалы от 01.01.01 канала гамма-тракта составила <1 %, интегральная нелинейность временной шкалы от 10 до 240 канала – <1 %.

Испытания на стенде с нейтронным генератором показали, что при облучении графита и использовании в гамма-детекторе сцинтиллятора LYSO для линии 4.4МэВ временное разрешение (FWHM) составляет 1.0-1.2нс, амплитудное разрешение (FWHM) – 3.6-3.8%.

С учетом измеренного временного разрешения (`~1нc), определяющего позиционное разрешение вдоль оси пучка, и распределения нейтронов в пучке можно оценить размеры вокселя, характеризующего точность объемного позиционирования ММН, в рассматриваемом случае это ~5•5•6cм³.

Рассматривая в целом методы и средства контроля метрологических характеристик созданных ИИС, следует отметить, что несмотря на различие решаемых экспериментальных задач в структуре ИИС можно выделить типовые с точки зрения метрологии функциональные устройства. К ним следует отнести устройства временной и пространственной селекции, временной и амплитудный измерительные тракты, а так же устройства оперативного контроля на основе импульсных источников света.

В устройствах временной селекции измерялась погрешность временной привязки к входному импульсу в заданном динамическом диапазоне. Для этого использовался генератор с регулируемой длительностью фронта и среза (Г5-59) и аттенюатор(Д2-18), изменение коэффициента затухания в котором не приводит к изменению времени прохождения сигнала, а так же измеритель временных интервалов с пикосекундным разрешением. Таким способом была измерена погрешность привязки ФСП в заданном диапазоне изменения амплитуд. Аналогичным способом определялись характеристики устройств селекции по времени нарастания и длительности импульса. Для измерения разрешающего времени схем совпадений были использованы калиброванные линии переменой задержки, типовая погрешность которых составляет доли наносекунд. Оценка погрешности схемы компенсации геометрии (рис.3) проводилась с помощью специально разработанной дифференциальной линии задержки.

Временные анализаторы, используемые в созданных ИИС, работают в диапазонах от 5нс (эксперимент ALICE) до 250нс (μSR-эксперимент). Поскольку в этих анализаторах используются аналоговые преобразователи интервалов (время-время и время-амплитуда), основная погрешность измерений определяется погрешностью калибровки. Для оперативной калибровки временной шкалы анализаторов, а так же для измерения их интегральной и дифференциальной нелинейностей было разработано специальное устройство, позволяющее получать линейчатый спектр, растояние между линиями которого с большой точностью соответствует шагу градуировки. Минимальный шаг градуировки составлял 20нс, а его погрешность определялась параметрами кварцевого генератора (50МГц). В режиме измерения дифференциальной нелинейности на выходах устройства вырабатываются некоррелированные во времени импульсы, что позволяет получить спектр равновероятных интервалов. Для задания контрольных интервалов порядка долей и единиц наносекунд использовались калиброванные измерительные линии, в том числе с воздушным диэлектриком. Эти линии позволяют воспроизводить интервалы с погрешностью 2-3пс.

Проверка измерительных характеристик амплитудных спектрометрических трактов производилась в два этапа. На первом этапе использовались генераторы импульсов точной амплитуды (ГИТА). С помощью этих генераторов определялись динамический диапазон, интегральная линейность и усредненная ширина канала. ГИТА, разработанные в ИАЭ им. Курчатова, позволили определять характеристики амплитудных трактов с погрешностью 0,2%. Дифференциальная линейность определялась с помощью генератора импульсов с линейно нарастающей амплитудой (БГИ-А1). Нелинейность измерения составляла ≤0,3%. На втором этапе контроль проводился с помощью образцовых источников ионизирующих излучений. Использовался набор ОСГИ с энергиями гамма-квантов от 0,0596МэВ (241Am) до 2,738МэВ (88Y). После измерения суммарного спектра выбранных для калибровки анализатора изотопов определялось положение характерных пиков на оси каналов и оценивалась характеристика линейности спектрометрического тракта. Погрешность при измерении характеристик тракта таким способом 0,3÷0,5%.

Для измерения основных характеристики пространственной селекции использовались контролируемое перемещение детекторов излучений вдоль и поперек пучка, а также измерение расстояний между макетами мишеней. Пространственное разрешение вдоль пучка определялось временным разрешением детекторов и составило ±2,5см в детекторе T0 (эксперимент ALICE) и ±3см в экспериментах с мечеными нейтронами.

Для оперативной проверки градуировки и стабилизации ИИС с детекторами на основе ФЭУ использовались источники световых импульсов. Первоначально в качестве таких источников применялись карбидокремниевые светодиоды, включенные в пробойном режиме. На основе лавинных транзисторов были разработаны генераторы электрических импульсов с длительностью фронта ~1÷2нс для синхронного возбуждения светодиодов. В дальнейшем были использованы лазерные диоды. Сравнительно высокая интенсивность излучения и удобство сочленения инжекционных лазеров с оптоволокном позволили создавать многоканальные калибровочные устройства для сложных экспериментальных установок на основе чисто оптического размножения сигналов одного лазера. В детекторе T0 эксперимента ALICE для лазерной калибровки 24 черенковских детекторов используется пикосекундный инжекционный лазер PIL040G (с длиной волны 408нм). Выходной импульс этого лазера подается на цифровой оптический аттенюатор ДА-9 и далее разделяется на два плеча в каждом из которых используется оптический разветвитель 1:16. В процессе разветвления интенсивность света падает в 220 раз, однако остается достаточной для тестирования быстрых ФЭУ черенковских детекторов. В погружных детекторах гамма-излучения для стабилизации амплитудных трактов использовались диоды, включенные в прямом направлении. Импульсы для возбуждения таких диодов формировались генератором стабильной амплитуды и длительности.

Заключение

Разработка и применение новых средств временной и пространственной селекции позволила не только повысить информативность получаемой в исследованиях информации, но и обеспечила в ряде случаев принципиальную возможность проведения исследований и экспериментов. Перспективность этих разработок была показана еще в процессе создания измерительной аппаратуры для исследования свойств конденсированных сред μSR-методом. Развитие методики временной селекции позволило создать новые виды селекции импульсов по длительности и форме, а также разработать методологию пространственной селекции, позволяющей определять координаты ядерных событий вне детекторов излучений. В целом разработки в этой области легли в основу создания измерительных комплексов для ряда важных фундаментальных и прикладных исследований, таких, например, как локализация точек столкновения адронов в эксперименте АLIСЕ, обнаружение и локализация взрывчатых веществ в маскирующих средах и ряда других.

Основные научные результаты работы

1. Проведен анализ требований к измерительным комплексам для исследований свойств вещества и параметров окружающей среды в плане повышения информативности результатов исследований на основе применения методологии временных измерений и селекции импульсных потоков случайных сигналов.

2. На основе применения способов временной селекции разработана методика построения электронной аппаратуры, предназначенной для работы с детекторами, в которых используются протяженные пластмассовые сцинтилляторы. Теоретически и экспериментально показана возможность снижения эффективного уровня шумов (до50 – 100кэВ) при использовании таких детекторов в амплитудной спектрометрии. Предложена и реализована методика, позволяющая существенно снизить (до320пс) влияние размеров сцинтилляторов на временное разрешение временных спектрометров с протяженными сцинтилляторами

3. Предложены и реализованы методы снижения (до1-2%) дифференциальной нелинейности преобразования во временных кодировщиках наносекундного диапазона

4. Разработана методика селекции по форме импульсов с изменяющейся амплитудой, основанная на непосредственном измерении времени нарастания импульса, или его длительности на заданных уровнях. Эта методика позволила работать практически со всеми типами детекторов излучений, а также создать оригинальное устройство для определения длительности импульсов с пологими фронтами, амплитуда которых изменяется в широком динамическом диапазоне на определенном относительном уровне.

5. Предложен метод многоканальной передачи спектрометрической информации по одной линии связи на основе кодирования параметрами формы импульсов каждого канала и декодирования сигналов методом временной селекции по форме. Показано, что в широком динамическом диапазоне амплитуд искажения восстанавливаемых спектров от датчиков из-за наложений сигналов на линии связи в такой системе в несколько раз меньше, чем при цифровом методе кодирования номера детектора.

6. Предложены и реализованы методы определения координат и пространственной селекции ядерных событий, происходящих вне детекторов излучений. Методы основаны на использовании временных измерений и селекции, а также позиционно-чувствительных детекторов (ПЧД). Предложен и запатентован новый метод регистрации сопутствующих альфа-частиц при работе с мечеными нейтронами. Разработана и реализована матричная структура параллельного съема информации с ПЧД на основе многосекционного ФЭУ..

7. Предложен и запатентован способ обнаружения и быстрого определения координат органических веществ с использованием импульсных потоков нейтронов. Рассмотрены варианты алгоритмов работы и структур регистрирующей аппаратуры для обеспечения методики объемного определения координат как упругого, так и неупругого рассеяния меченых нейтронов на опасных объектах в маскирующих средах.

Основные практические результаты работы

1. Разработаны технические средства временной селекции и селекции по форме сигналов, поступающих от детекторов излучений. На базе этих разработок в рамках системы блоков универсального назначения созданы наносекундные модули повышенного быстродействия с широкими функционально возможностями. Эти модули использованы в целом ряде физических экспериментов.

2. Рассмотрены проблемы и создан новый вариант автоматизированного измерительного мюонного комплекса, с помощью которого на синхроциклотроне ЛЯП ОИЯИ, проведен целый ряд исследований свойств вещества μSR-методом и измерена частота сверхтонкого расщепления мюония в кварце с погрешностью 0,18%, что на порядок меньше ранее измеренного значения.

3. Для изучения гамма-поля водной среды создан измерительный комплекс на основе нескольких погружных детекторов излучения с большими пластмассовыми сцинтилляторами. В нем использован метод снижения эффективного уровня шумов и метод многоканальной передачи спектрометрической информации по одной линии связи Комплекс испытан в измерениях неоднородностей гамма-поля морской воды в районе Японского моря.

4. Для эксперимента ALICE на большом адронном коллайдере (LHC) в ЦЕРНе разработаны модули триггерной электроники детектора Т0, запускающего работу всей системы ALICE, когда столкновение ускоренных ионов произошло в заданной зоне. После детального тестирования модули используются в составе аппаратуры детектора Т0 в эксперименте ALICE на ускорителе LHC.

5. Предложены и исследованы варианты определения координат на плоскости в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). По сравнению со стандартной структурой, когда каждый сцинтиллятор кольца ПЭТ обслуживается своим ФЭУ, предложенные варианты отличаются пониженным числом фотоприемников.

6. Создано несколько вариантов регистрирующей аппаратуры для технологии неупругого рассеяния меченых нейтронов, когда в исследуемом объекте возникают гамма–кванты, спектр которых характеризует тип вещества объекта. Созданная аппаратура используется в экспериментальных исследованиях технологии меченых нейтронов в НИЦ КИ, ВНИИА им. Духова, ЦНИИХМ (Москва) и в Корейском исследовательском институте атомной энергии (г. Дайджон, Южная Корея). Эксперименты, проведенные в РНЦ КИ, показали, что разработанная для технологии меченых нейтронов аппаратура обеспечивает точное и стабильное измерение времени регистрации событий. В ходе проведенных работ экспериментально и теоретически показано, что применение временной и пространственной селекции в аппаратуре метода меченых нейтронов обеспечивает подавление регистрируемого фона на 2–4 порядка. Существенное повышение отношения эффект/фон при этом, позволяет уменьшить время идентификации и увеличить вероятность обнаружения опасных веществ.

Список основных публикаций по теме диссертации.

1. Мелешко со следящим порогом, рассчитанный на повышенные загрузки. ПТЭ, 1972, №1, с.112.

2. Мелешко импульсов с дифференцированием на входе. ПТЭ, 1972, №2, с. 76.

3. , , Селиванов функциональных блоков быстродействующей электроники и ее применение в экспериментах с положительными мюонами. Препринт ИАЭ – 2320, Москва, 1973.

4. Мелешко преобразователь коротких временных интервалов. ПТЭ, 1973, №5, с. 94.

5. , Многофункциональный блок на ИС. Препринт ИАЭ – 2455, Москва, 1974.

6. , , и др. Явление двухчастотной прецессии спина положительного мю-мезона в атоме мюония в магнитном поле. Диплом на открытие. № 000. Бюллетень «Открытия, изобретения, промышленные образцы и товарные знаки» №48, 1975

7. , , Морозов кодировщик наносекундного диапазона с малой дифференциальной нелинейностью. ПТЭ, 1975. №3, с.95-97.

8. , , Смолин измерения радиоактивных продуктов взрывов и космических лучей с помощью радиозондов (весна 1963г.) ИАЭ-2570, Москва, 1975.

9. , Мелешко преобразователь коротких временных интервалов на интегральных схемах. ПТЭ. 1976. №3 .с.100 – 102.

10. , Селиванов временной привязки к середине временного интервала. А. С. СССР № Кл. Н03К 5/153. Б. И 1976. № 9, с.170.

11. , Морозов усилитель с высокой загрузочной способностью. ПТЭ, 1977, №1, с.141.

12. Мелешко схемы в наносекундной ядерной электронике. 2-е изд. Доп. М., Атомиздат, 1978.

13. , , Селиванов определение частоты сверхтонкого расщепления мюония в кварце. Письма в ЖЭТФ, 1979, т. 30, вып. 1, с. 56 – 60.

14. , , Селиванов спектрометр для экспериментов с мюонами. ПТЭ, №1, 1980, с.5.

15. , , Селиванов для временной привязки к середине изменяющегося временного интервала. ПТЭ, 1980, №2, с.135-138.

16. , Мелешко программируемые модули наносекундного быстродействия. Сборник трудов второго Всесоюзного симпозиума по модульным информационно–вычислительным системам. М. ИЯИ АН СССР, 1980, с. 48.

17. , Митин генераторы в ядерной электронике. М., Атомиздат, 1981

18. , , А и др. Структура исследовательского комплекса для изучения гамма-поля внешней среды. ВАНТ Сер. Общая и ядерная физика,1982, вып, с. 72

19. , , Палкин линейного усиления, пропускания и суммирования импульсов для многодетекторных спектрометров. ПТЭ, 1983, №6,с.104

20. , ,, , Соколов и энергетические характеристики сцинтилляционного и полупроводникового блоков детектирования рентгеновского излучения. ПТЭ, 1984, №6, с. 56.

21. . . . . Понамарев комплекс для мюонных исследований. Препринт ИАЭ – 4063/15, Москва,1984.

22. , , Мелешко схема совпадений с программируемым разрешающим временем. Препринт ИАЭ 3906/14, М, 1984

23. , , Морозов модули КАМАК. Препринт ИАЭ – 4177/14 , Москва,1985

24. , , Полевой передачи спектрометрической информации для многодетекторных устройств. ИАЭ, Москва, ЦНИИатоминформ, 1986.

25. , , Олейник для передачи спектрометрической информации от N детекторов излучения. А. С.СССР № 1 Б. И. 1986, № 18, с. 275

26. , , Дискриминатор импульсов по времени нарастания. ПТЭ, 1986, №2, с.119.

27. Мелешко электроника в экспериментальной физике. М., Энергоатомиздат, 1987.

28. , , Сотников время – код. АС СССР № 000. кл. 3913509 /24-21. БИ, 1987.№ 18.

29. , , Морозов -импульсный преобразователь время – код с шириной канала 2нс. ПТЭ. 1988, №3, с.89.

30. . . Морозов время-код с усреднением шага квантования. АС №1 кл.3941236/24-24. БИ, 1988, № 10.

31. , , Палкин аналоговый коммутатор. ПТЭ, 1988, № 1, с. 95

32. , Олейник для измерения длительности импульсов. А. С. СССР, № 1 БИ, 1988, № 3.

33. , , Котов система цифровой регистрации для изучения свойств твердых тел в сильных магнитных полях. Препринт ИАЭ–4807/14, М, ЦНИИатоминформ, 1989.

34. , , Осташев КАМАК наносекундного быстродействия Препринт ИАЭ–4858/15, Москва, ЦНИИатоминформ, 1989.

35. , Олейник дискриминатор по форме импульсов детекторов ионизирующих излучений. ВАНТ, сер. Ядерно–физические исследования. М., 1990, вып.5(13), с. 19.

36. , , и др. Позиционно- чувствительный детектор гамма – квантов для позитронного эмиссионного томографа. ПТЭ, № 5, 1990, с.78 – 83.

37. Klimov A. I., Maiorov V. N., Meleshko E. A. et al. Date acquisition and date analysis systems from two-layer PET ring. Proceedings of The eighth symposium on microcomputer and microprocessor applications. Budapest, Hungary, 12-14 october 1994.

38. . , , Яковлев и электроника многопараметрического спектрометра быстрых нейтронов. Труды Х1Х Международнoго симпозиума. Варна Болгария, 15 – 21 сентября 1997. Дубна. ОИЯИ 1998, с.20-245.

39. , , Яковлев детектирования альфа–частиц биполярными матричными приборами. В тр. 5-ой Международной конференции «Применение полупроводниковых детекторов в ядерно–физических задачах» Рига 18-22мая 1998г.

40. , , «Координатно-чувствительный детектор». Патент на изобретение № 000. (приоритет от 01.01.2001г.) Бюллетень «Изобретения (заявки и патенты)» №20 1999г.

41. , Олейник устройство для запуска мощных тиратронов ПТЭ,1999,№3, с.90.

42. , , Тупикин и испытания время измерительного элемента стартового триггера для эксперимента ALICE. Ядерные измерительно-информационные технологии, № 2,

43. . . Яковлев аппаратной обработки событий при регистрации альфа–гамма совпадений в методе сопутствующих частиц. Сборник материалов международной научно-технической конференции «Портативные генераторы нейтронов и технологии на их основе», М.: изд. ВНИИА, 2004, с. 263.

44. Klimov A. I., , Meleshko E. A., Ostachev I. Е, Trzaska W. H. Multiplicity Discriminator for TO Detector ALICE Experiments (CERN). Ядерная электроника и компьютинг, Труды ХХ Международного симпозиума, Варна, Болгария, 12-18 сентября, 2005, с.165 – 169

45. Bondila M., Grigoriev V. А., Guber F. F., Kaplin V. А., Karakash A. I., Karavichev O. V., Karavicheva T. L., Klimov A. I., Kondratieva N., Kozlov K. N., Kurepin A. V., Loginov V. A., Lyapin V. V., Malkiewicz T., Marin V. V., Maevskaya A. I., Meleshko E. A. e. a. ALICE T0 Detector. IEEE Transactions of Nuclear Science, vol. 52, no 5, October, 2005, p. 1705.

46. , , Хасаев – измерительный мод6, № 5, с. 1-7.

47. Bakalyarov A. M., Karetnikov M. D., Kozlov K. N., Lebedev V. I., Meleshko E. A., Obinyakov B. A., Tupikin N. A., Yakovlev G. V. Experimental model of device for detection of nuclear cycle materials by photoneutron thechnology: Nuclear Insruments and Methods in Physics Research B 64

48. Karetnikov V., Klimov A., Korotkov S., Meleshko E., Ostashev I., Khasaev T., Yakovlev G. Efficiency of background suppression by tagged neutron technology. NIM В 261, 2007. с.307

49. Мелешко импульсная электроника. М., Физматлит, 2007

50. Apalin V. F., Kozlov K. N., Meleshko E. A., Yakovlev G. V. Digital spectrometer for sandwich type scintillator. ХХI Международный симпозиум по ядерной электронике и компьютингу (NEC2007). (Варна, Болгария, 10-17сентября 2007г.): труды симпозиума. – Дубна: ОИЯИ, 2008 с.76-81.

51. , , Яковлев мертвого времени пропорциональных счетчиков нейтронов после воздействия потоков ионизирующего излучения. ПТЭ, 2008, №3, с.1.

52. , , А и др. Быстродействующая электроника детектора T0 для эксперимента ALICE (CERN), Ядерная Физика, 2009, том 72, №2, с. 314-320

53. , , Яковлев характеристик детектирующей аппаратуры для наносекундного метода меченых нейтронов. ПТЭ, 2009, №2, с.1.

54. Balygin K. A., Bolotsky V. P., Karetnikov M. D., Klimov A. I., Kozlov K. N., Meleshko E. A., Shahovskoy V. V. Readout module for multichannel alpha - detector. "Nuclear Electronics & Computing XXII Int. Symposium", Proceedings of the Symposium, Е10, , Dubna, 2010 p. 61.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |