1. Проектирование информационных систем

1.1. Понятие о проектировании информационных систем

Проектирование — это процесс перехода от первичного описания информационной системы в виде проектного (технического) задания к описанию ее в виде набора стандартных документов (проектной документации), достаточного для создания системы.

В ходе проектирования находится способ реализации технического задания, т. е. воплощения того, что требуется создать согласно техническому заданию. При этом набор стандартных документов — это технический и рабочий (или технорабочий) проекты, содержание которых регламентируется государственными стандартами [12,14].

Объектом проектирования является информационная система. Используется термин "система" поскольку имеется множество взаимосвязанных элементов, например множество взаимосвязанных задач: результаты решения одной необходимы для решения других и т. д. Множество элементов системы и связи между ними определяют структуру системы. Элементами структуры могут являться ее составляющие, выделенные по различным признакам. Поэтому информационная система, как и всякая иная, может иметь множество различных структур: функциональную, структуру комплекса технических средств, структуру функциональной части, структуру обеспечивающей части, объектную структуру.

Элементами функциональной структуры информационной системы являются функциональные подсистемы (комплексы информационных технологий).

Функциональная подсистема — это часть системы, предназначенная для выполнения заданной функции, например функции оперативного управления перевозочным процессом, управления инфраструктурой железнодорожного транспорта и т. д.

Элементами объектной структуры информационной системы являются объектные подсистемы.

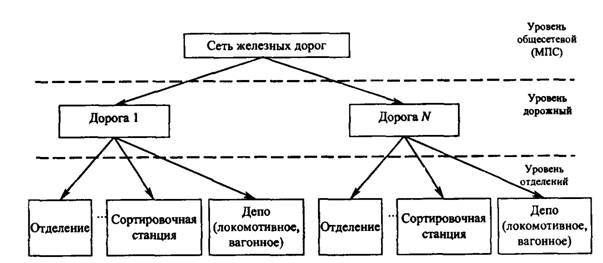

Объектная подсистема — это часть системы, предназначенная для выполнения совокупности функций, обеспечивающих функционирование некоторого объекта (или его части). Объект, для обеспечения функционирования которого создается информационная система, может быть представлен в виде системы взаимосвязанных элементов. Например, сеть железных дорог состоит из отдельных дорог, каждая из которых включает в себя ряд отделений дороги, совокупность линейных предприятий (сортировочных станций, депо) (рис. 1).

Рис. 1 Структура сети железных дорог

Объектная структура информационной системы железнодорожного транспорта включает в себя объектные подсистемы на трех уровнях: общесистемном, дорожном и уровне отделений, станции, депо. Отметим, что функциональные подсистемы (комплексы информационных технологий) имеют также объектную структуру, элементы которой на разных уровнях объекта предназначены для выполнения заданной функции в пределах соответствующего уровня.

На рис. 2 показана структура информационной системы, представленной в виде функциональной и обеспечивающей частей.

Функциональная часть заключает в себе совокупность функций и задач информационной системы. На рис. 3 показан уровень функций структуры функциональной части информационной системы сортировочной станции.

Обеспечивающая часть— это совокупность средств обеспечения (компонентов обеспечения) выполнения системой предписанных функций. В состав обеспечивающей части входит ряд обеспечивающих подсистем, основные из которых показаны на рис. 2.

Информационное обеспечение — это совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой при функционировании автоматизированной системы [15].

Рис. 2 Структура функциональной и обеспечивающей частей информационной системы

Рис. 3. Структура функциональной части информационной системы сортировочной станции (уровень функций)

Техническое обеспечение — это совокупность всех технических средств, используемых при функционировании автоматизированной системы.

Программное обеспечение — совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенных для отладки, функционирования и проверки работоспособности автоматизированной системы.

Математическое обеспечение — совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применяемых в автоматизированной системе.

Методическое обеспечение — совокупность документов, описывающих технологию функционирования автоматизированной системы, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании автоматизированной системы.

Какие же решения должны содержаться в проекте информационной системы? Основные проблемы, требующие проработки на этапе проектирования следующие:

· состав функций, реализуемых информационной системой, их объединение в группы (структуризация) и распределение по уровням объекта, для поддержки функционирования которого создается информационная система (отметим, что для железнодорожного транспорта уровни объекта — это уровень МПС, уровень дорог и уровень отделений, станций, депо);

· разработка технологий обработки данных информационной системы;

· определение форм представления вводимых данных и системы методов сбора, ввода, передачи, обработки, хранения и выдачи информации;

· разработка баз данных и информационных сервисов;

· выбор технических средств (технического обеспечения) информационной системы: состав, тип, количество, размещение устройств сбора, передачи, обработки, накопления и представления данных;

· выбор программной платформы (операционной среды), разработка и отладка программных средств системы (программное обеспечение информационной системы);

· анализ достижимости требований, предъявляемых к показателям качества функционирования информационной системы (по показателям качества информации, безопасности данных, временным характеристикам, показателям надежности и т. д.) и поиск путей для удовлетворения этих требований.

1.2. Стадии разработки информационных систем

Нормативные документы [1] определяют следующие стадии создания информационных систем: формирование требований к автоматизированной системе (АС), разработка концепции АС, техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочая документация, ввод в действие, сопровождение АС.

Основное содержание стадии формирование требований — сбор данных и анализ объекта, для поддержки функционирования которого предполагается создание АС, анализ существующей информационной системы (включая изучение информационных потоков, выявление недостатков) и обоснование целесообразности создания АС. На этой стадии проводятся следующие подготовительные операции для формирования требований: выбор показателей, выявление факторов, обуславливающих целесообразность создания АС, выявление требований пользователей АС.

На стадии разработка концепции АС осуществляется поиск путей удовлетворения требований пользователя на уровне концепции создаваемой системы (структура, функции, программно-техническая платформа, режимы). Рассматриваются альтернативные варианты концепции системы, производится их анализ, выбирается лучшая концепция системы.

На стадии техническое задание разрабатывается техническое задание (ТЗ) на автоматизированную систему. Состав и содержание ТЗ определены в нормативных документах [13]. Основой ТЗ являются требования к создаваемой системе.

На стадии эскизный проект проводится проработка предварительных проектных решений по системе и ее частям. Эта стадия может быть объединена со стадией технический проект [1].

На стадии технический проект осуществляется разработка основных проектных решений по системе и ее частям: определение функциональной структуры; выбор комплекса технических средств; выбор системы управления базами данных (СУБД) и проектирование баз данных, входных и выходных форм; разработка технологии обработки информации, обеспечивающей выполнение требований, предъявляемых к данным; разработка алгоритмов обработки данных при выполнении различных функций. На этой стадии осуществляется разработка проектной документации на систему и ее части, необходимой для создания системы.

На стадии рабочая документация проводится разработка программных средств системы, осуществляется адаптация приобретаемых программных средств, готовится рабочая документация, содержащая сведения, необходимые и достаточные для ввода в действия и эксплуатации АС.

Стадия ввод в действие включает в себя выполнение строительно-монтажных работ, организационную подготовку к вводу АС в действие, обучение персонала, пуско-наладочные работы, опытную эксплуатацию (с необходимой доработкой АС по ее результатам), приемочные испытания.

На стадии сопровождение АС осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание АС, проводится анализ функционирования АС, выявляются отклонения эксплуатационных характеристик и устанавливаются их причины, вносятся необходимые изменения в документацию.

1.3. Состав и формирование требований к проектируемой информационной системе

Обоснованное и тщательное формирование требований к информационной системе — необходимое условие успешного выполнения работ по созданию системы.

Состав требований регламентирует государственный стандарт [13], устанавливающий содержание ТЗ на систему. Однако начало формирования требований связано уже с первой (предпроектной) стадией создания системы, когда проводится обоснование целесообразности разработки.

В ходе проектирования требования могут уточняться и изменяться по согласованию с заказчиками системы. Это нормальный процесс, часто по-иному создать систему невозможно. Чем полнее, обоснованнее будут сформулированы требования на начальном этапе (на стадии ТЗ), тем успешнее (быстрее, дешевле) может оказаться процесс создания системы.

Требования к автоматизированной системе делят на три группы [13]:

· требования к системе в целом;

· требования к функциям, выполняемым системой;

· требования к видам обеспечения (информационному, техническому, программному и т. д.).

Состав требований, включаемых в ТЗ, устанавливается в зависимости от вида, назначения и особенностей проектируемой системы. Поэтому ниже мы укажем лишь основные элементы перечня требований, предъявляемые к широкому классу автоматизированных систем.

Требования к системе в целом, как правило, включают в себя:

требования к структурным характеристикам и режимам функционирования системы:

§ состав основных функций (состав функциональных подсистем);

§ объектная структура системы (число уровней иерархии, основные объектные подсистемы на каждом уровне);

§ требования к средствам и способам обмена информацией между объектными подсистемами в случае их территориальной разобщенности;

§ требования к интегрируемости (совместимости) со смежными системами или уже реализованными элементами создаваемой системы, с которыми должна быть обеспечена возможность взаимодействия;

§ требования к режимам функционирования системы (пакетный, интерактивный и т. д.);

требования к показателям назначения, т. е. к важнейшим характеристикам системы, определяющим степень соответствия системы ее основному назначению. Например, для систем продажи и резервирования железнодорожных билетов показатели назначения — это пропускная способность (среднее время приобретения билета), число подключаемых терминалов кассира, обслуживаемые регионы; для информационно-справочной системы вокзала — это среднее время реакции, число терминалов пользователей, показатели достоверности выдаваемой информации (показатели степени соответствия данных, хранящихся в системе, истинной ситуации);

требования к надежности

§ перечень отказов (указание на то, что понимается под отказом) системы или ее частей, по которым следует предъявлять требования по надежности;

§ состав и количественные значения (нормы) показателей надежности по типам отказов для системы или ее элементов;

§ требования к методам оценки и контроля надежности на разных этапах создания системы (жизненного цикла системы);

требования к качеству данных:

§ показатели достоверности данных (вводимых, хранящихся, выдаваемых системой) и их количественные значения; ситуации (события), при которых должна быть обеспечена сохранность данных;

§ возможные способы несанкционированного доступа к данным, от которых система должны быть защищена;

требования по стандартизации и унификации: используемые стандарты при создании системы документооборота, используемые классификаторы, требования по применению типовых программных и технических средств при создании системы;

требования к развитию системы: возможности модификации, включения новых функций, открытости (возможности взаимодействия с другими системами), масштабируемости (увеличения числа пользователей, числа подключаемых терминалов и пр.)

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой, включают в себя:

перечни задач по каждой функциональной подсистеме (комплексу информационных технологий) с их распределением по уровням системы;

требования к качеству реализации каждой функции (задачи, комплекса задач);

формы представления входной и выходной информации, временной регламент (требования к временным характеристикам);

требования к качеству результатов (достоверности выдаваемой информации, точности расчетов и т. д.).

Состав требований к видам обеспечения зависит от типа и назначения системы.

Требования к информационному обеспечению могут включать в себя требования к качеству данных, составу и способу организации данных, их совместимости со смежными системами, использованию классификаторов и унифицированных документов, методам контроля, хранения, обновления и восстановления данных.

В состав требований к программному обеспечению могут входить требования к качеству программных средств [16], интерфейсам, используемым языкам программирования, операционной системе и т. д.

В состав требований к техническому обеспечению могут входить требования к функциональным, конструктивным, эксплуатационным характеристикам отдельных видов аппаратных средств, например, к быстродействию средств передачи данных, производительности средств вычислений, объемам запоминающих устройств, надежности отдельных устройств или комплексов и т. д.

Перечисленные выше требования могут быть представлены в виде:

списка необходимых элементов (список задач; перечень способов несанкционированного доступа к данным, против которых система должна быть защищена и т. д.);

перечня возможных элементов, например, указание на то, что в качестве линии связи могут быть использованы оптоволоконные линии или медные провода (витая пара) и т. д.;

требований качественного типа, например, требование открытости, масштабируемости и пр.;

количественных показателей (норм значений соответствующих показателей) — требования к надежности, достоверности информации, временным характеристикам.

В последнем случае возникает проблема определения нормы значений показателя, по которому предъявляется требование. Эту проблему можно решить следующими способами:

§ использовать нормативную документацию (государственные или отраслевые стандарты), регламентирующую количественные требования по данному показателю;

§ использовать "прототипы", те. установление норм, исходя из уровня, достигнутого в лучших реализациях аналогичных систем;

§ обосновать норму расчета, путем оценки степени влияния изучаемого показателя на установленные нормы требований по другим показателям.

Например, требуемое быстродействие средств передачи (обработки) данных может быть установлено исходя из требований к временным характеристикам системы (например, к среднему времени реакции системы). Необходимые расчеты проводятся при этом с использованием моделей информационных процессов (моделей функционирования информационных систем).

1.4. Оценка целесообразности создания информационной системы.

Понятие о предельном эффекте

1.4.1. Показатели качества функционирования информационных систем. Эффект создания информационной системы

Оценка целесообразности создания информационной системы осуществляется на стадии "формирование требований к автоматизированной системе"[1].

Оценке целесообразности предшествует детальный анализ объекта, для обеспечения функционирования которого создается система (сортировочной станции, отделения дороги, локомотивного депо и т. д.) описание и анализ существующей информационной системы. Этот анализ должен выявить недостатки существующей системы, ее "слабые" места, основные показатели, улучшение которых может стать основанием для разработки новых информационных технологий.

Показатели качества функционирования любой системы (производственной, информационной и т. д.) делят обычно на три группы:

экономические — прибыль, эксплуатационные затраты, экономическая эффективность как отношение разности дохода и затрат к затратам и т. д.;

технические — показатели технологии обработки данных (временные показатели, показатели качества информации; показатели надежности, производительности; эксплуатационные показатели например, коэффициент загрузки; показатели научно-технического уровня);

социальные показатели — показатели условий труда, качества обслуживания пользователей системы.

Последствиями создания новой информационной системы могут быть изменения внутренних показателей, характеризующих функционирование существующей информационной системы или внешних показателей, характеризующих объект, функционирование которого обеспечивает информационная система.

К внутренним показателям информационной системы относятся, в частности, такие, как показатели затрат (временных, финансовых) на реализацию информационного процесса, эксплуатационные затраты, показатели надежности, производительности информационной системы; показатели, характеризующие защищенность и сохранность данных, содержащихся в информационной системе, их полноту, достоверность и т. д.

К внешним показателям следует отнести показатели качества обслуживания пользователей (например, среднее время, затрачиваемое на получение информации), показатели качества предоставляемой пользователям информации (например, полноты и релевантности документов, перечень которых получен от информационно-поисковой системы).

Очевидно, что существует связь между внутренними и внешними показателями. Например, увеличение производительности информационной системы повлечет за собой уменьшение среднего времени, затрачиваемого на получение информации; увеличение объемов данных, содержащихся в информационной системе, повышение степени их сохранности, защищенности приведут к росту количества информации, которая может быть использована при управлении объектом и т. д.

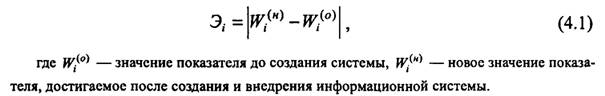

Назовем эффектом создания информационной системы совокупность изменений множества показателей, относящихся к внутренним и внешним характеристикам информационной системы. Эффект Эi по некоторому показателю Wi определяется соотношением

В ходе рассматриваемого этапа создания информационной системы должны быть выявлены основные показатели, улучшением которых можно обосновывать целесообразность разработки системы.

Рассмотрим процесс создания автоматизированной системы продажи и резервирования железнодорожных билетов. В ходе анализа существующей (до создания системы "Экспресс") системы продажи и резервирования билетов выявлены следующие ее недостатки:

· из-за задержки поступления информации о сданных, непроданных или неиспользованных билетах имеет место неэффективное использование транспорта (свободные места в поездах при неудовлетворенном полностью спросе на билеты);

· пассажирам требуется значительное время на приобретение билетов из-за недостаточно производительного труда кассиров, тратящих много времени на получение мест у диспетчера и на оформление проездных документов.

Приведенные здесь результаты анализа позволяют выделить два основных показателя для обоснования целесообразности создания автоматизированной системы продажи и резервирования билетов: показатель использования перевозочных ресурсов (например, потери из-за неполного использования провозных возможностей) и показатель качества обслуживания пассажиров (например, среднее время, затрачиваемое на приобретение проездных документов). Очевидно, что для вывода о целесообразности внедрения информационных технологий необходимо иметь количественные оценки эффекта создания информационной системы по указанным показателям.

В этом примере оба выделенных показателя относятся к внешним показателям качества функционирования информационной системы, причем первый (потери из-за недоиспользования транспорта) является показателем качества функционирования не системы резервирования билетов, а совсем другой — системы пассажирских перевозок. Однако, изменение этого показателя (т. е. эффект по показателю использования транспорта) может рассматриваться как фактор обоснования целесообразности создания информационной системы.

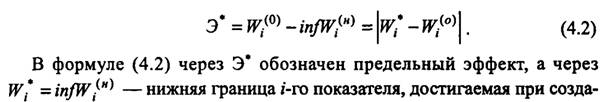

1.4.2. Предельный эффект создания информационной системы. Модели оценки предельного эффекта

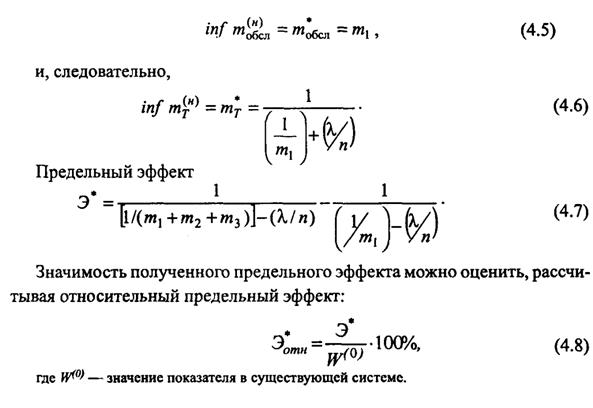

Для оценки эффекта согласно выражению (4.1) надо знать значения показателя Wi до (Wi(0)) и после (Wi(н)) создания информационной системы. Если Wi(0) можно определить по статистическим данным или по результатам специальных исследований существующей системы, то для Wi(н) оценки такого способа нет. Сложность проблемы в том, что значение показателя Wi(н) зависит от характеристик создаваемой системы (например, время приобретения проездных документов зависит от производительности системы продажи и резервирования, ее надежности и т. д.), а системы еще нет, нет даже проекта системы. В этой ситуации вводится понятие предельный эффект информатизации, определяемый (по i-му показателю) как

нии информационной системы (здесь полагается, что предпочтительными являются меньшие значения Wi). Оценка Wi* часто может быть осуществлена путем пренебрежения влиянием на показатель Wi "неидеальности" информационной системы, например, ее ограниченной производительностью, возможностью отказов, недостоверностью исходной информации, неадекватностью используемых моделей и т. п.

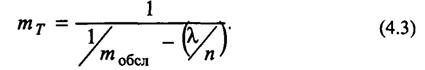

Рассмотрим оценку предельного эффекта системы продажи и резервирования билетов по среднему времени приобретения пассажирами проездных документов. Для этого построим модель для оценки среднего времени приобретения билетов в железнодорожной кассе. При построении модели будет сделан ряд допущений, но мы и не стремимся в данном расчете к получению оценки с высокой степенью точности. Пусть в кассовом зале п кассиров, поток заявок на приобретение проездных документов — простейший с интенсивностью l. Будем считать, что к каждому кассиру поступает поток заявок с интенсивностью ![]() . Если положить, что время обслуживания пассажира кассиром — случайная величина, распределенная экспоненциально со средним значением тобсл, то среднее время, затрачиваемое пассажиром на приобретение билета

. Если положить, что время обслуживания пассажира кассиром — случайная величина, распределенная экспоненциально со средним значением тобсл, то среднее время, затрачиваемое пассажиром на приобретение билета

В качестве модели здесь использована одноканальная система массового обслуживания с расчетными формулами для характеристик

,

,

При переходе на новую технологию среднее время обслуживания пассажира кассиром (тобсл) должно уменьшиться, и поэтому уменьшится среднее время, затрачиваемое пассажиром на приобретение билета. Оценим предельное уменьшение среднего времени тобсл. Для этого рассмотрим из чего складывается тобсл:

![]()

где m1 - среднее время переговоров с пассажиром (включая затраты времени на оплату);

m2 - среднее время резервирования места у диспетчера (при старой технологии);

т3 - среднее время оформления проездных документов.

Среднее время резервирования места у диспетчера при старой технологии включает в себя ожидание момента, когда диспетчер закончит процесс резервирования для других кассиров, переговоры с диспетчером, поиск диспетчером незарезервированных мест. При новой технологии функции диспетчера выполняет центральная ЭВМ системы, в памяти которой хранится вся информация о проданных и зарезервированных местах. Передача заявки пассажира с терминала кассира на центральную ЭВМ осуществляется по каналам связи, число которых, а также пропускную способность, определяют при проектировании. Поэтому, оценивая предельный эффект, мы можем пренебречь временем m2 резервирования билетов в базе данных центральной ЭВМ системы. Оформление проездных документов при новой технологии осуществляется путем их вывода на печатающее устройство терминала кассира (кассир должен только вставить в печатающее устройство соответствующий бланк). Поэтому время m3 при новой технологии оказывается малым и при оценке предельного эффекта им можно пренебречь.

Тогда нижняя граница среднего времени обслуживания тобсл при новой технологии

1.5. Анализ информационных потоков

1.5.1. Цели и средства анализа информационных потоков

Поток событий — это последовательность однородных событий, появляющихся один за другим в фиксированные или случайные моменты времени. В последнем случае поток называется случайным.

Информационный поток — это последовательность однородных сообщений, документов, запросов. Поток можно характеризовать следующими показателями:

· интенсивностью потока — средним числом сообщений, поступающих в единицу времени, например в течение одного часа. Если интенсивность потока не изменяется во времени, то поток является стационарным;

· средним объемом информации (числом символов), поступающих в единицу времени, например в течение одного часа;

· показателем неравномерности в течение заданного периода — коэффициентом концентрации потока — отношением среднего числа сообщений (или объема информации), поступающих в определенный период (например, в течение часа) наибольшей нагрузки к среднему числу сообщений в течение заданного периода (например, суток).

Перечисленные характеристики потока могут быть определены на основе данных наблюдений (экспериментальных данных) [7].

При аналитических расчетах характеристик информационных систем, проводимых на этапе проектирования, необходимо использовать ту или иную модель потока сообщений. Модель потока определяется следующей совокупностью свойств [8]:

· ординарностью — события появляются поодиночке, вероятность того, что на интервале длиною Δt появится два и более события, стремится к нулю при уменьшении Δt;

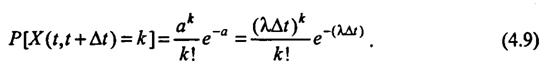

· отсутствием последействия— поток событий называется потоком без последействия, если для любых непересекающихся интервалов времени числа событий, попадающих на эти интервалы, являются независимыми случайными величинами. Известно, что для потока без последействия, при условии, что он является ординарным и имеет на интервале Dt интенсивность λ, число событий, попадающих на интервал Dt, имеет распределение Пуассона с параметром а=λDt:

· стационарностью — вероятностные характеристики не меняются во времени. Если поток ординарный и без последействия и, следовательно, числа событий на непересекающихся интервалах одной и той же длины являются независимыми случайными величинами, то в случае стационарного потока все эти величины будут иметь один и тот же пуассоновский закон распределения, т. е. интенсивность потока будет постоянной.

Стационарный ординарный поток без последействия называется стационарным пуассоновским или простейшим потоком события.

1.5.2. Графическое представление информационных потоков

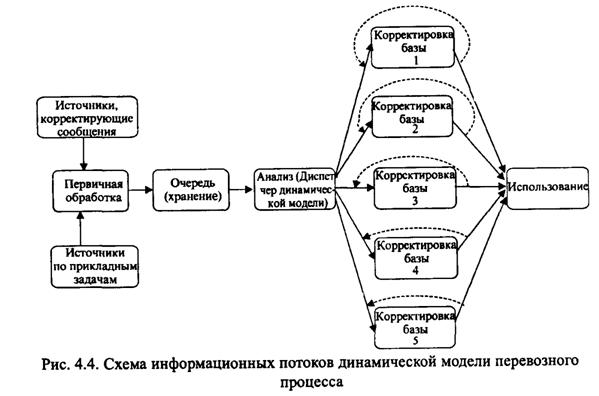

Графическая модель потока должна содержать информацию о том, куда и для каких целей направляется сообщение. Такая информация содержится в модели типа ОСИВС, однако эта модель содержит много иных сведений (в частности, вид носителя, способ подготовки документа), несущественных для анализа информационных потоков. Поэтому используют более простые схемы графового типа[6]. Пример графической модели, описывающей потоки сообщений, направленных к динамической модели перевозочного процесса на уровне сортировочной станции, с целью корректировки этой модели или ее использования при решении прикладных задач показан на рис.4.4.[5].

Вершины графа соответствуют операциям с данными, дуги определяют направления потоков сообщений. Штриховые дуги указывают на длительное хранение данных. Модель описывает следующую ситуацию: имеется две группы источников сообщений, поступающих к динамической модели перевозочного процесса (источники сообщений, предназначенных для корректировки модели, и источники запросов на данные, необходимые для решения прикладных задач). Сообщения после первичной обработки поступают в очередь к диспетчеру динамической модели, где хранятся в течении некоторого времени. Диспетчер проводит анализ сообщений, по результатам которого направляет их к одной из пяти баз данных динамической модели. В базах данных информация хранится длительное время (штриховые линии). При поступлении сообщения в базу данных производится коррекция базы либо поиск информации, необходимой для решения прикладной задачи. Эта информация передается для использования в прикладных задачах.

1.5.3. Оценка количественных показателей потока сообщений

На железнодорожном транспорте потоки сообщений часто можно рассматривать как периодически нестационарные. Это означает, что количественные характеристики потока (интенсивность) меняются в течение периода заданной длины (например, в течение суток), а затем эта закономерность периодически повторяется. Суточную периодичность имеют потоки сообщений о прибытии поездов, потоки запросов в информационно-справочные системы вокзалов, потоки заявок на приобретение или резервирование билетов и т. д. При этом в течение суток часто можно выделить интервал времени, где поток имеет наибольшую и неизменную интенсивность.

Периодическое (суточное) повторение закономерностей изменения характеристик потока позволяет рассматривать реализацию, полученную в течение п суток, как п реализации суточного процесса.

Пусть в течение п суток осуществлялось наблюдение за числом поступающих сообщений, причем фиксировалось число сообщений в течение каждого часа. Это означает, что всего имеется 24n наблюдений случайной величины Х (число сообщений, поступающих в течение 1 часа). Полагая, что процесс обладает периодической нестационарностью, введем совокупность случайных величин X1, .. Х24, где Хi — число сообщений в течение i-го часа суток.

Пусть хi(j) — есть j-я реализация случайной величины Xj, j=1,...,п.

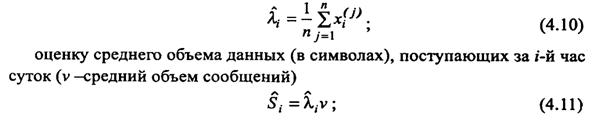

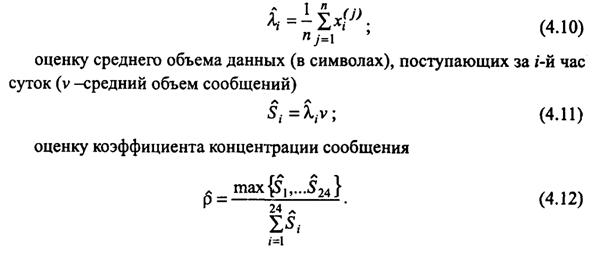

Тогда, располагая значениями хi(j)(j=1,...,п; i=1,...,24) для оценки количественных характеристик потока, можно рассчитать:

· оценку интенсивности потока в i-й час суток, i=1,...,24

1.5.4. Экспериментальное обоснование модели простейшего потока сообщений

Рассмотрим набор данных xi(j), j=1,...,n; i=1,...,24 (см. п.1.5.3). Располагая результатами расчетов ![]() , i=1,...,24, можно выделить внутри суток интервал наибольшей нагрузки — интервал, где

, i=1,...,24, можно выделить внутри суток интервал наибольшей нагрузки — интервал, где ![]() изменяется незначительно относительно

изменяется незначительно относительно ![]() .

.

Положим, что выделенный интервал имеет длину т (число часов интервала). Анализ и расчет информационной системы целесообразно проводить для этого интервала (интервала наибольшей загрузки). Для того, чтобы сделать возможным аналитические расчеты, следует обосновать модель потока для выбранного интервала. Покажем, как можно обосновать модель простейшего потока.

1.5.4.1. Проверка стационарности потока

Пусть Х1,...,Хm — случайные величины, определяемые числом событий потока на т непересекающихся интервалах одинаковой длины (например, это числа событий т последовательных часов суток). У стационарного потока случайные величины Х1,...,Хm имеют один и тот же закон распределения. Для проверки этого утверждения воспользуемся данными наблюдений xi(j), j=1,...,n, i=1,...,m, рассматривая наблюдения случайной величины в разные сутки, как п реализации Хi;.

Воспользуемся критерием Крускала-Уоллиса [9,10], применение которого не связано с каким-либо предположением о виде распределений случайных величин Хi , i=1,...,m.

Для вычисления значения статистики W критерия Крускала-Уоллиса необходимо:

· расположить все N=mn значений xi(j) в порядке убывания и приписать каждому значению ранг (номер места в упорядоченной указанным образом последовательности). Если в последовательности из N чисел имеется k одинаковых, то каждому из них присваивается ранг, равный среднему номеру занимаемых этими числами мест (например, если на 5-м и 6-м местах стоят одинаковые числа, то каждому приписывается ранг 5,5);

· найти суммы рангов ri наблюдений случайных величин Хi , i=l,...,m рассчитать по формуле:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |