1.6.3. Оценка важности характеристик вариантов сопоставляемых технологий

Для решения этой проблемы воспользуемся методом экспертного оценивания [7]. При этом группе, состоящей из m экспертов, предлагается проранжировать по степени важности п характеристик (свойств, показателей) сопоставляемых технологий (вариантов выбора). Каждый эксперт, действуя независимо от других, должен приписать ранг 1 наиболее важному свойству, ранг 2 - следующему и т. д. Допускается приписывание двум или более свойствам одного и того же ранга (совпадающие ранги).

По результатам экспертного опроса построена табл. 1.3, где через хij обозначен ранг (целое число от 1 до п), присвоенный i-м экспертом j-му свойству.

Таблица 1.3.

Результаты экспертного опроса

Характеристики Эксперты | Ранги, присваиваемые свойствам (характеристикам) | |||

1 | 2 | … | n | |

1 2 … m | x11 x12 … xm1 | x12 x22 … xm2 | x1n x2n … xmn | |

| x1 | x2 | xn | |

|

|

|

|

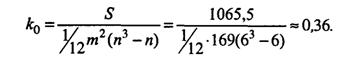

Дальнейшая обработка результатов опроса с целью получения оценок коэффициентов важности свойств включает в себя:

приведение ранжировок экспертов к нормализованному виду (в случае совпадающих рангов). При этом свойствам, имеющим в ранжировке какого-либо эксперта одинаковые ранги, приписывается ранг, равный среднему значению номеров мест, занимаемых этими свойствами в ранжировке. Например, ранжировка: 2; 1; 2; 3; 4 (n=5) преобразуется в 2,5; 1; 2,5; 4; 5. Отметим, что сумма рангов после нормализации ранжировки

S приобретает наибольшее значение, когда ранжировки всех экспертов одинаковы, и значение, близкое к нулю, когда одинаковы суммарные ранги свойств (т. е. эксперты ставят ранги случайно). Знаменатель выражения (4.21) — это максимальное значение S, имеющее место при совпадении ранжировок. Таким образом коэффициент k0 принимает значение от 0 до 1.

В знаменателе выражения (4.21) вычитаемое - это поправка к максимальному значению S, введение которой необходимо при наличии совпадающих рангов:

![]()

где tmi — число повторений μ-го ранга ранжировки i-ro эксперта;

проверку значимости коэффициента конкордации, т. е. гипотезы о том, что эксперты проставляют свои ранги случайным образом и, следовательно, нет никакой согласованности в их мнениях. Идея проверки состоит в том, что при случайном присвоении рангов коэффициент конкордации принимает случайные значения, причем закон распределения k0 (S или какой-либо иной, связанной с этими величинами статистики) может быть найден при всяких п и т в результате перебора всех возможных и равновероятных результатов ранжирования (если не допускать совпадения рангов в ранжировках каждого эксперта, то число равновероятных вариантов результатов опроса составит (n!)m).

При различных сочетаниях от m и n предложены способы проверки значимости согласия [7]. В частности, при больших п и т (п >20 и m≥13) статистика X

![]()

имеет распределение близкое к χ2 с числом степеней свободы v=n-1.

Для проверки значимости коэффициента конкордации необходимо:

q рассчитать значение статистики X;

q задаться уровнем значимости α;

q в таблице χ2 — распределения найти квантиль ![]() порядка 1-α при

порядка 1-α при

v=n-1 степенях свободы;

q сопоставить полученное значение статистики X и ![]() : если X >

: если X >![]() , то гипотеза о случайной простановке рангов отклоняется и коэффициент конкордации считается значимым.

, то гипотеза о случайной простановке рангов отклоняется и коэффициент конкордации считается значимым.

Если коэффициент конкордации оказывается незначимым, то следует вернуться к организации опроса экспертов: изменить их состав, использовать процедуру с заочным обменом мнений (метод ДЕЛЬФЫ) и т. д. [7].

Вычисления коэффициентов важности свойств можно осуществить различными способами [7]. Наиболее простые из них основаны на том, что о важности свойств содержится информация в суммарных рангах хj: Чем выше важность свойства, тем большее число экспертов будут ставить его на первые места в ранжировках, влияя тем самым на суммарный ранг.

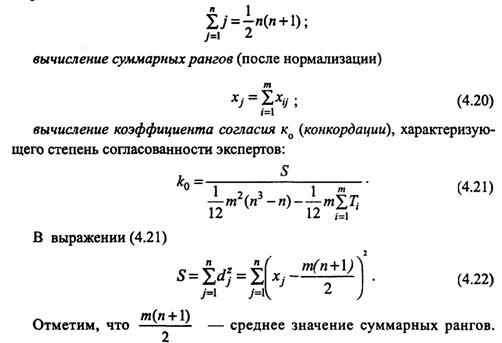

Коэффициент важности р. при этом

где j=1,2,...,n; xj — суммарный ранг j-ого свойства (см. формулу 4.20); знаменатель - сумма суммарных рангов (сумма всех элементов таблицы ранжировок).

Коэффициент βj меняется от 0 до 1, большие значения свидетельствуют о большей важности свойства.

1.6.4. Пример оценки важности свойств аппаратуры1)

Аппаратура считывания информации с подвижного состава характеризуется следующими шестью свойствами: безотказностью, ремонтопригодностью, долговечностью, помехозащищенностью, габаритными размерами, затратами на разработку и изготовление.

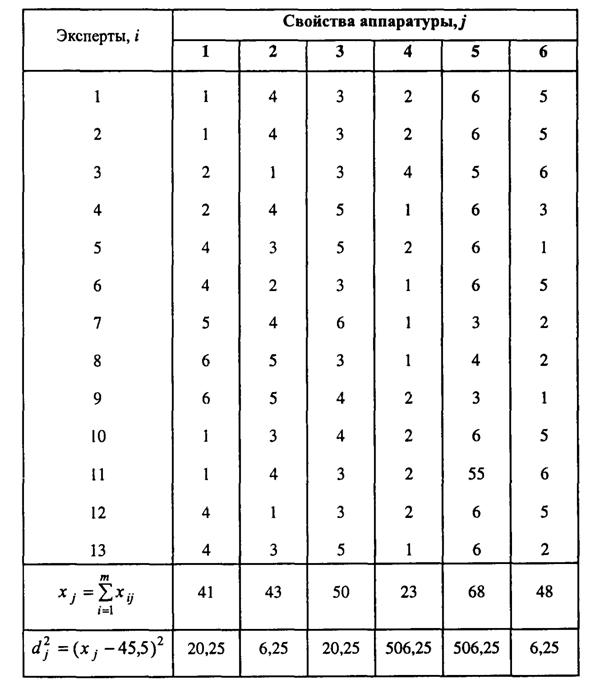

Для определения коэффициентов важности перечисленных шести свойств (n=6) экспертам было предложено проранжировать свойства по их важности при выборе типа аппаратуры считывания. Ранжировки экспертов т=13 приведены в таблице 1.4.

Рассмотрим этапы вычисления согласно разделу 1.6.3.

Приводить ранжировки к нормализованному виду в данном случае не требуется, так как совпадающих рангов ни в одной ранжировке нет.

Суммарные ранги [формула (4.20)] приведены в таблице 1.4.

На основании данных табл. 1.4 рассчитываем  .

.

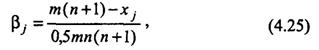

Коэффициент конкордации (все Ti =0 в виду отсутствия совпадающих рангов):

Значимость коэффициента конкордации проверим приближенно, пользуясь статистикой Х [см. выражение (4.24)]:

![]()

Примем α=0,05. Из табл. χ2 - распределения [9] находим при v=n-1=5

Так как X=23,4 > χ2=11,07, то коэффициент конкордации следует считать значимым.

Таблица 1.4.

Таблица ранжировок примера (см. п. 1.6.4)

Коэффициенты важности найдем по формуле (4.25):

1.6.5. Оценка вариантов решения по каждой характеристике (свойству)

Эта задача может быть решена таким же способом, как и оценка важности свойств (см. п. 1.6.3.) с применением ранжирования вариантов решения по каждой характеристике, обработки ранжировок экспертов, вычисления коэффициентов важности вариантов. При этом коэффициенты важности находятся по каждой характеристике, т. е. процедура осуществляется столько раз, сколько свойств выбрано для принятия решения.

Иногда для оценки вариантов технологий по каждой характеристике используется следующая шкала оценок: отлично, очень хорошо, хорошо, приемлемо, слабо, неприемлемо. Наименованиям этой шкалы для использования в процедуре выбора необходимо ставить в соответствие некоторые значения, например оценке «отлично» может соответствовать 1, «очень хорошо» — 0,75, «хорошо» — 0,625, «приемлемо» — 0,5, «слабо» — 0,25, «неприемлемо» — 0.

1.6.6. Оценка коэффициентов предпочтительности (важности) вариантов решения

Пусть имеется п свойств (характеристик) вариантов и значения βj, j=1,2,...,n коэффициентов важности свойств.

Выбор осуществляется из N вариантов, для каждого μ-го из которых имеется оценка γjμ степени обладания j-м свойством (важности μ-го варианта по j-му свойству). Тогда можно рассчитать коэффициент предпочтительности γμ (важности) μ-го варианта по формуле

![]()

Наиболее предпочтителен вариант с наибольшим значением γμ. Рассмотрим пример выбора СУБД при создании информационной системы по совокупности 14-ти характеристик, приведенных в табл. 1.5, в которой указаны коэффициенты важности характеристик βj, j=1,2,...,14 и оценки трех (N=3) СУБД по каждой характеристике (отлично — 1, очень хорошо — 0,75, хорошо — 0,625, приемлемо — 0,5, слабо — 0,25).

Проводя расчеты γμ, μ=1 ,2,3, по формуле (4.26), получим

γ1 = 0,08Ч0,625+0,08Ч0,625+0,03Ч0,025+0,14Ч1+0,11Ч0,625+0,08Ч0,75+

+0,08Ч0,5+0,05Ч0,625+0,06Ч0,75+0,06Ч0,75+0,05Ч0,625+0,05Ч0,5+

+0,05Ч0,5+0,08Ч0,625 = 0,6688

γ2 = 0,08Ч0,625+0,08Ч0,5+0,03Ч0,625+0,14Ч0,75+0,11Ч0,75+0,08Ч0,625+

+0,08Ч0,625+0,05Ч0,5+0,06Ч0,5+0,06Ч0,625+0,05Ч0,75+0,05Ч0,625+

+0,05Ч0,625+0,08Ч0,75 = 0,6448

γ3 = 0,08Ч1+0,08Ч0,5+0,03Ч1+0,14Ч1+0,11Ч0,75+0,08Ч1+0,08Ч0,75+

+0,05Ч1+0,06Ч0,25+0,06Ч0,5+0,05Ч0,5+0,05Ч0,625+0,05Ч0,625+

+0,08Ч0,75 = 0,755

Таблица 1.5

Выбор типа СУБД

Характеристика СУБД | Коэффициент важности характеристик | Тип СУБД | ||

1 | 2 | 3 | ||

Скорость: запросы и ответы | 0,08 | 0,625 | 0,625 | 1 |

коррекция | 0,08 | 0,625 | 0,5 | 0,5 |

обработка | 0,03 | 0,25 | 0,625 | 1 |

Разработка прикладных программ | 0,14 | 1 | 0,75 | 1 |

Создание интерфейса | 0,11 | 0,625 | 0,75 | 0,75 |

Формирование запросов | 0,08 | 0,75 | 0,625 | 1 |

Создание отчетов | 0,08 | 0,5 | 0,625 | 0,75 |

Отладка | 0,05 | 0,625 | 0,5 | 1 |

Защита | 0,06 | 0,75 | 0,5 | 0,25 |

Целостность данных | 0,06 | 0,75 | 0,625 | 0,5 |

Документация | 0,05 | 0,625 | 0,75 | 0,5 |

Простота обучения | 0,05 | 0,05 | 0,625 | 0,625 |

Простота использования | 0,05 | 0,05 | 0,625 | 0,625 |

Цена | 0,08 | 0,625 | 0,75 | 0,75 |

Коэффициент предпочтительности (важности) | γμ | 0,6688 | 0,6488 | 0,755 |

Таким образом, лучший вариант в данном случае — СУБД под номером 3.

1.7. CASE-технологии проектирования программного обеспечения информационных систем

1.7.1. Назначение CASE-технологий

Аббревиатуре CASE (Computer-aided Software Engineering) может быть поставлен в соответствие следующий перевод — автоматизированная разработка программного обеспечения.

CASE - технология — это совокупность методов анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных систем программного обеспечения, поддерживаемых комплексом взаимосвязанных средств автоматизации [18].

Для реализации CASE-технологий создаются CASE-средства — инструментарий для разработчиков и программистов, позволяющий автоматизировать процесс проектирования и разработки программного обеспечения.

Очевидно, что автоматизация процесса создания ПО предполагает наличие формализованной процедуры разработки, т. е. процедуры, в которой однозначно определены этапы разработки, методы, используемые на каждом этапе, способы документирования решений, проверки их правильности и т. д.

При описании CASE-технологий используется понятие жизненный цикл (ЖЦ) программного обеспечения, который состоит из последовательностей состояний ПО, начиная от момента возникновения необходимости в данном программном продукте до момента его полного выхода из употребления. Обычно выделяют следующие этапы ЖЦ ПО [18]: анализ требований, проектирование, программирование (разработка), тестирование и отладка, эксплуатация и сопровождение.

Анализ требований выделяется в отдельный этап, т. е. этой проблеме придается важное значение при создании программных продуктов. Считается, что именно здесь лежит ключ к успеху разработки [18]. На этом этапе дается ответ на вопрос, что должна делать создаваемая система, т. е. каковы ее функции, условия их выполнения, особенности взаимодействия с пользователями и другими системами. Безусловно, что этот этап основан на творческой работе разработчика (системного аналитика). CASE - технология должна помочь ему четко представить все особенности создаваемой системы и также четко и однозначно выразить требования к ней.

Наибольшее распространение получили следующие две модели ЖЦ [19]:

каскадная модель;

спиральная модель.

В случае каскадной модели переход к следующему этапу ЖЦ происходит только после того, как будет полностью завершена работа на предыдущем.

Положительные стороны каскадного подхода заключаются в том, что [19]:

на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности;

выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.

Каскадная модель хорошо зарекомендовала себя при разработке ПО, для которого в самом начале можно достаточно точно и полно сформулировать все требования. Такая ситуация имеет место при разработке сложных расчетных систем, систем реального времени и других аналогичных задач.

С другой стороны, у каскадной модели есть и ряд недостатков, обусловленных тем, что реальный процесс создания ПО редко укладывается в жесткую каскадную схему. При проектировании, как правило, возникает потребность в возврате к предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений. Поэтому к настоящему времени наибольшее распространение получила спиральная модель ЖЦ.

Каждый виток спирали или каждая итерация соответствует созданию фрагмента или версии ПО. При этом уточняются параметры проекта, планируются работы следующего витка спирали. В результате на некотором витке выбирается обоснованный вариант, который и доводится до окончательной реализации.

Итерационный характер разработок отражает реально существующий спиральный цикл создания ПО. Переход на следующий этап производится без ожидания полного завершения работы на текущем этапе, а недостающая работа выполняется на следующей итерации. При этом ставится цель как можно быстрее создать работоспособный вариант ПО, в ходе тестирования которого производится уточнение и дополнение требований к ПО. Понятно, что определение момента перехода на следующий этап в этом случае становится центральной задачей, для решения которой вводятся временные ограничения на каждый из этапов жизненного цикла. Переход производится в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа закончена, а план формируется на основе личного опыта разработчиков, результатов тестирования и статистических данных, полученных на предыдущих этапах проекта.

В жизненном цикле ПО этапы проектирования и программирования разделены (в п. 1.2 программирование являлось одной из стадий проектирования). Такое разделение связано с тем, что при четком изложении того, что и как должна делать система, процесс написания программы (кодирования) может быть автоматизирован (частично или полностью). Поэтому особое значение приобретает именно этап проектирования, где требуется творческое участие разработчика.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |