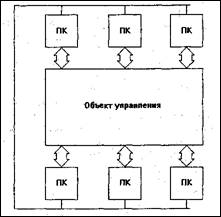

2. Объединение в сеть первых микрокомпьютеров (микроЭВМ)

Рис. 1.2. Объединение в сеть первых микрокомпьютеров (микроЭВМ)

С появлением микропроцессоров появились микрокомпьютеры. Возникла возможность разместить компьютер на столе у каждого пользователя, т. к. вычислительные ресурсы резко подешевели. Но зато все другие ресурсы оставались довольно дорогими. А что значит «голый интеллект» без средств хранения информации, ее документирования. Здесь на помощь пришли средства связи. Связав несколько микроЭВМ возможно было организовать совместное использование ими компьютерной периферии. При этом вся обработка производилась на месте, но результаты передавались на централизованные ресурсы. Этот режим получил название обратного разделения времени. На первых порах для соединения микрокомпьютеров друг с другом использовались самые разнообразные нестандартные устройства сопряжения. Эти устройства могли соединять только те типы микроЭВМ, для которых они были разработаны. Например, компьютеры «Наири» с компьютерами «Днепр». Такая ситуация создавала большой простор для творчества студентов – названия многих курсовых и дипломных проектов начинались со слов «Устройство сопряжения…». Первым приложением в архитектуре клиент-сервер была лазерная печать (сетевая технология по разделение функций печати между клиентом и сервером фирмы Xerox). В 1974 году была спроектирована материнская плата для всех лазерных принтеров, решившая проблему подачи страницы плотности 500 т. на дюйм в секунду.

Следует заметить, что и в первом случае и во втором средства связи снижали стоимость всей компьютерной системы в целом.

3. Создание стандартных технологий локальных сетей.

В середине 80-х годов с появлением первых персональных компьютеров с комплектом достаточно развитой периферии (магнитными дисками, принтерами) стали утверждаться стандартные технологии объединения компьютеров в сеть, такие как Ethernet, Token Ring, Arcnet.

Рис. 1.3. Объединение в сеть персональных компьютеров.

Персональные компьютеры изготавливались по стандартной технологии и поэтому являлись идеальными элементами для построения сетей, с другой стороны явно нуждались в совместном использовании вычислительных ресурсов и дисковых массивов для решения сложных задач. Первоначально это было тоже самое обратное разделение времени, но уже на другом уровне. Например, сеть объединяет объем дисков всех компьютеров, обеспечивая доступ каждому из них к дискам всех остальных как к своим собственным. Появление стандартных сетевых технологий превратили процесс построения локальной сети из искусства в рутинную работу. Сейчас для создания сети достаточно приобрести сетевые платы соответствующего стандарта и установить их в стандартный разъем стандартного компьютера. Купить и проложить стандартный кабель, присоединить сетевые платы к кабелю стандартными разъемами и установить на компьютер одну из популярных сетевых операционных систем, например, Windows NT.

На сегодняшний момент преимущества сети проявляются в том случае, если все пользователи активно работают с единой базой данных, запрашивая данные из нее или занося в нее новые (например, в банке, магазине, на складе). Дискетами и курьерами тут не обойдешься. А с сетью очень просто любые изменения данных, произведенные с любого компьютера, тут же становятся видными и доступными всем.

Рис.Использование локальной сети для организации совместной работы компьютеров.

В заключение следует отметить, что разделять с помощью локальных сетей можно не только диски и принтеры, но и другие ресурсы, например возможность выхода в глобальную сеть. Если бы локальной сети не было, пришлось бы оснащать соответствующей аппаратурой каждый компьютер, а с локальной сетью достаточно подключить к глобальной сети только один из них, а все остальные уже получат возможность доступа к ней автоматически.

Именно указанные преимущества локальных сетей обеспечивают их популярность и все более широкое применение, несмотря на все неудобства, связанные с их установкой и эксплуатацией.

1.3 Эволюция глобальных сетей.

В начале данного раздела следует отметить, что попытки объединить большие ЭВМ в сеть, используя принципы, которые будут положены в основу технологий глобальных сетей, появились раньше, чем подключение интеллектуальных дисплеев. Первоначально начиналось все аналогично большинству современных технологий, как военная программа, направленная на повышение устойчивости системы обороны США.

Сорок лет назад, в 60-е годы после Карибского кризиса, и запуска первого советского искусственного спутника Земли фирма «Rand Corporation» один из мозговых центров США времен холодной войны была поставлена перед сложной стратегической проблемой управления страной после ядерной войны. Стране, которая могла испытать ядерный удар, была нужна надежная сеть передачи данных, исправно функционирующая при потере значительной части оборудования этой самой сети.

Первые исследования в области соединения удаленных компьютеров были проведены в начале 60-х годов. В 1965 году компьютер, находящийся в Массачусетском технологическом институте был подключен к компьютеру в Калифорнии по телефонной линии. Для соединения использовалась технология коммутации каналов, характерная для телефонных линий.

Технология коммутации каналов подразумевает создание непрерывной физической линии связи между абонентами – канала. Канал состоит из отдельных участков, которые соединяются между собой специальной аппаратурой – коммутаторами. Если абонент хочет установить соединение, он обращается к ближайшему коммутатору, который в свою очередь по свободному каналу обращается к следующему. В конечном итоге устанавливается прямое соединение двух абонентов, и они могут обмениваться данными.

В результате эксперимента выяснилось, что коммутация каналов не подходит для создания компьютерных сетей. При использовании технологии коммутации каналов аппаратура абонентов должна работать с одинаковой скоростью, в то время как компьютеры обрабатывали данные с различной скоростью. Кроме того, неэффективно использовался канал связи. Когда данные передаются - канал загружен, а когда обрабатываются канал свободен. Однако физическое соединение в том и другом случае сохраняется

В 1964 г. Rand Corporation предложила создать децентрализованную компьютерную сеть, покрывающую всю страну. Основной идеей проекта была децентрализация управления и подчинения, чтобы выход одного или нескольких сегментов сети не привел к ее полному разрушению. Итак, в 1964г. сотрудник Rand Corporation Пол Бэран предложил следующие основные принципы для создания новой сети:

- все узлы должны иметь одинаковый статус;

- каждый узел уполномочен порождать, передавать и получать сообщения от любого другого узла;

- сообщения разбиваются на небольшие стандартные элементы, называемые пакетами;

- каждый пакет имеет адрес назначения и доставка сообщения обеспечивается тем, что каждый узел имеет возможность посылать или переадресовывать пакеты по сети к месту назначения.

Таким образом, в основу информационного обмена было предложено положить технологию коммутации пакетов, которая может быть реализована следующим образом.

Любое информационное сообщение делится на части, которые называются пакетами, каждый пакет снабжается заголовком, в котором указывается адрес пакета. Коммутаторы, используя адрес, передают по сети пакеты друг другу. Если коммутатор слишком загружен и не может передать пакет, он помещает его в очередь пакетов и передает позже. Пакеты собираются в узле-получателе. Какой то из пакетов может потеряться, но сообщение в целом имеет большие шансы найти адресата. Для приема и передачи информации могут использоваться любые каналы связи.

В 1968 подразделение Пентагона - агентство по работе с исследовательскими проектами в области перспективных технологий (ARPA) открыло финансирование этого проекта, и к осени 1969 появилась сеть ARPANET - Advanced Research Projects Agency net - сеть управления перспективных исследований, которая объединяла суперкомпьютеры оборонных, научных и управляющих центров.

«At the beginning there was the ARPANET» пишет Крол (University of Illinois) – автор одной из первых книг об Интернет переведенной на русский язык в 1995 [4].

В 1969 ARPANET состояла из четырех узлов:

- компьютер SDS SIGMA в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса;

- компьютер SDS940 в Стэндфордском исследовательском институте

- компьютер IBM360 в Калифорнийском университете Санта-Барбары

- компьютер DEC PDP-10 в университете штата Юта.

Для включения в сеть большого числа компьютеров необходимо было выработать некоторый единый набор правил, определяющий способ взаимодействия узлов сети ARPANET, т. е. протокол, регламентирующий последовательность передачи, формат сообщений и т. д. В 19г. работа над единым протоколом для сети ARPANET была завершена.

Децентрализованная структура позволяла подключать к сети компьютеры любого типа, при одном условии, что компьютеры «понимали» протокол пакетной передачи данных NCP (Network Control Protocol - Протокол сетевого управления).

Основные принципы NCP заключались в следующем:

1. Для включения в общую сеть отдельной сети не должно производиться никаких дополнительных изменений.

2. Пакеты в сети передаются на основе принципа негарантированной доставки, если пакет не смог достичь пункта назначения он должен быть предан заново.

3. Для соединения сетей используются специальные устройства - маршрутизаторы, которые должны упростить прохождение потока пакетов.

4. Не существует единого централизованного управления объединенной сетью.

К 1971 ARPANET разрослась до 15 узлов, включая Массачусетский технологический институт, Rand, Гарвард, университет Карнеги-Меллона, центр NASA в Эймсе. В 1972 ARPANET насчитывала уже 37 узлов, 1973 г. к сети были подключены европейские узлы - Университетский колледж в Лондоне и Королевская лаборатория радиолокации в Норвегии. Далее в течении 70-х годов эта легко расширяемая система претерпела гигантский рост.

Создание протокола позволило начать разработку прикладных программ для использования в сети. Оной из первых стала программа электронной почты.

Можно сказать, что 70-е годы это процесс роста и отладки технологии Internet. Очень скоро выяснилось, что основную нагрузку в сети составляют не вычисления, а коммуникационные сообщения (почта и новости). Это привело к развитию систем почты и телеконференций.

NCP обладал существенным недостатком, а именно: не содержал какого либо механизма взаимодействия с сетями какой либо другой архитектуры нежели ARPANET.

Тем временем совершенствовались стандарты В 1973г.- 1974 Винт Серф и Боб Кан сотрудники Государственного фонда научных исследований США (National Science Foundation) разработали первые спецификации нового протокола TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Протокол управления передачей данных/Протокол Internet), который до 1977 г. использовался при подключении других компьютерных сетей к ARPANET. Упрощенно можно сказать, что TCP - описывает способ разбиения информационного сообщения на пакеты и передачу этих пакетов по сети, а IP - управляет адресацией в сети. Протоколы TCP/IP отличались от NCP тем, что сообщения разбивались и преобразовывались в пакеты на узле отправки, обратное преобразование происходило на узле назначения. Таким образом, пакет мог достичь места назначения, проходя через другие узлы, стандарты которых отличались от NCP. Протоколы TCP/IP дали название всему семейству протоколов межсетевого обмена, разработанному в рамках Internet. К 1983 г. ARPANET окончательно отказалась от протокола NCP в пользу TCP/IP.

ARPANET в 80-е годы разделилась на две: MILNET – для военных целей и ARPANET – для использования научно-исследовательскими организациями.

С уверенность можно сказать, что 80-е годы стали периодом бурного роста Internet. К Internet присоединились Европейские и Японские сети UNIX-машин, Европейская сеть учебных и научно-исследовательских учреждений, Объединенная академическая сеть Великобритании.

Основной движущей силой при создании Internet была необходимость обеспечить разделение ресурсов. Однако передача файлов, удаленная регистрация и электронная почта произвели гораздо больший эффект, чем предполагалось в то время. Сеть Internet предоставила совершенной иной способ взаимодействия людей, изменила природу совместной работы над проектами.

Важно отметить, что одной из ключевых концепций Internet было не создание одного или нескольких приложений для работы с сетевыми устройствами, а создание общей инфраструктуры, в которой могли существовать новые приложения.

Однако до 1986 г. Internet еще не был Internet’ом. С 1984г. Национальный научный фонд США начал вкладывать существенные деньги в научную компьютерную сеть NSFNET - магистральный хребет Internet США, объединивший суперкомпьютерные центры, находящихся в Принстоне, в Питтсбурге, в Калифорнийском университете Санта-Барбары, в университете Корнелл. Эта сеть работала на основе суперскоростных на то время линий со скоростью передачи данных 56 кбит/с. В качестве основы сети было выбрано семейство протоколов TCP/IP. В 1988 скорость передачи данных достигла 1,544Мбит/с и число компьютеров, подключенных к сети достигло 100000. Тогда же появились шесть первых доменов gov, mil,edu,com,org,net. И было принято решение предоставлять доступ к сети не только научным и образовательным организациям, но и коммерческим фирмам.

1989 год - последний год ARPANET. Фактически закат начался с 1986 года, когда руководство ARPA не сочло возможным войти в проект NSFNET, и поэтому дальнейшее развитие Internet продолжалось без ARPANET.

В 1994 финансирование основной магистрали NSFNET было полностью передано от NSF различным государственным и коммерческим организациям.

В 1989 г. на другом берегу Атлантики произошло другое важное событие для Internet - была образована RIPE (Reseaux IP Europeans), призванная обеспечить администрирование и техническое координирование Internet в Европе.

90-е годы послужили ареной продолжающейся экспансии Internet, а также создания служб и программ для работы в Сети:

- скорость магистральных каналов возросла до 44,736мбит/с;

- Билл Хилан, Элан Эмтидж и Питер Дейч выпустили программу Archie;

- Пол Линдер и Марк Маккай из университета Миннесоты выпустили программу Gopher (об происхождении этого названия спорят до сих пор – либо талисман университета Миннесоты золотой суслик - Gold Gopher либо «Go for» - «Найди и возьми»)

- университет штата Невада выпустил систему Veronica.

Однако самым серьезным развитием Internet стало создание World Wide Web. В 1990 г. Тим Бернэс-Ли из Европейского центра ядерных исследований создал первый прототип WWW-сервера. В 1993г. в Суперкомпьютерном центре Иллинойского университета была создана альфа версия NCSA Mosaic (National Center for Supercomputer Aplications) - самой первой программы для просмотра документов на WWW-серверах.

В последующие годы развитие Internet происходит очень бурно. Реальную статистику числа компьютеров в Сети и WWW-серверов получить очень трудно, т. к. данные меняются практически ежедневно.

1.4 Классификация компьютерных сетей.

Для классификации компьютерных сетей используются различные признаки, но чаще всего сети делят на типы по территориальному признаку (то есть по величине территории, которую охватывает сеть) и по масштабу производственного объединения.

Классификация по территориальному признаку:

Локальные сети (Local Area Networks, LAN) - объединяют компьютеры, как правило, одной организации, которые располагаются компактно в одном или нескольких зданиях. (ПК - рабочее место LAN –электронный офис). Размер локальной сети не превышает нескольких километров. Небольшие расстояния между компьютерами экономически оправдывают прокладку новых высококачественных линий связи между компьютерами, которые позволяют использовать простые алгоритмы и процедуры передачи данных и относительно дешевые коммуникационные устройства. Пропускная способность современных локальных сетей достигает 1000Мбит/с. Таким образом, время обращения к сетевым ресурсам соизмеримо со временем обращения к локальным ресурсам рабочей станции. В виду этого, услуги локальной сети, которые весьма отличаются своим разнообразием, обычно сразу предусматривают режим работы on-line (режим реального времени).

Рис.Пример локальной сети

Глобальные сети(Wide Area Networks, WAN) – объединяют территориально рассредоточенные компьютеры, которые обычно находятся на значительном расстоянии друг от друга в различных городах и даже странах. Такая удаленность делает экономически невозможной прокладку линий связи к каждому компьютеру. При организации WAN-сетей обычно используются уже существующие линии связи. Например, многие глобальные сети строятся на основе телефонных и телеграфных каналов общего назначения. Но такие линии имеют существенно ниже скорости (десятки килобит в секунду), поэтому и услуги глобальной сети обычно не предусматривают передачу файлов в реальном времени, а только в фоном режиме (of-line) с использованием электронной почты. Эти линии связи прокладывались для целей отличных от передачи компьютерных данных. Качество таких линий связи очень низкое, что требует использования специальных сложных алгоритмов и процедур передачи данных и дорогой аппаратуры.

Рис.Пример глобальной сети

Городские сети или сети мегаполисов (Metropolitan Area Network MAN). Городские сети - не очень распространенный тип сетей. Эти сети появились сравнительно недавно. Они разработаны для обслуживания территории крупного города - мегаполиса.

Вот мы с вами отмечали, что локальные сети очень хороши для разделения ресурсов на коротких расстояниях и для широковещательных передач, а глобальные сети хороши для работы на больших расстояниях, но работают с ограниченной скоростью и небольшим набором услуг. Так вот сети мегаполисов - это нечто среднее межу тем и другим. Они используют цифровые магистральные линий связи, часто оптоволоконные, со скоростями от 45 Мбит/с, и предназначены для связи локальных сетей в масштабах города и последующего соединения локальных сетей с глобальными. Первоначально сети мегаполисов были разработаны только для передачи данных, но сейчас они поддерживают и такие услуги, как видеоконференции и интегральную передачу голоса и текста. Так получилось, что разворачивание сетей МAN выпало на долю местных телефонных компаний, которые никак не могли привлечь к себе внимание из-за своих низких технических возможностей. Поэтому эти компании, чтобы как-то выжить среди жестокой конкуренции, всерьез взялись "штурмовать" самые новые сетевые технологии и внедрять их в жизнь. Сети мегаполисов являются общественными сетями, и поэтому их услуги обходятся дешевле, чем построение собственной (частной) сети в пределах города.

Классификация по масштабу производственного объединения:

Сети рабочих групп объединяют небольшое количество компьютеров работающих под управление одной операционной системы. В сети выделен один компьютер, который выполняет сетевые службы (файловый сервер, сервер печати, сервер факса).

Сети отделов объединяют достаточно большое количество компьютеров, которые используются небольшой группой сотрудников, которые все работают в одном отделе предприятия. Все эти сотрудники решают какие-то общие задачи (например, бухгалтерский учет). В принципе, считают, что в одном отделе могут работать до 100-150 человек. Сетевые службы могут быть распределены между отдельными выделенными компьютерами-серверами.

Рис. 1.7. Пример сети отдела

Сети отделов не делят на подсети. Основные задачи, которые предстоит выполнять администратору: добавление новых пользователей, устранение простых отказов, инсталляция новых узлов и установка новых версий программного обеспечения. Такой сетью может управлять даже какой-то из работников отдела, который лучше всех разбирается в компьютерах, и поэтому вполне сможет заняться администрированием сети.

Таким образом, эти типы сетей можно назвать классическими локальными, они используют одну из базовых технологий. Характеристики сетей рабочих группы практически не отличаются от характеристик сетей отделов, только здесь они еще проще, в то время как сети отделов могут приближаться в некоторых случаях к следующему по масштабу типу сетей - сетям кампусов.

Сети кампусов получили свое название от английского слова campus – студенческий городок. При создании такой сети преследуют цель объединения нескольких мелких сетей в одну большую сеть. На рисунке 1.8 показано, что сети кампусов объединяют множество сетей самых различных отделов одного предприятия в пределах отдельного здания или в пределах одной территории, площадью в несколько квадратных километров. Хотя глобальные соединения в сетях кампусов не используются. Службы этой сети включают взаимодействие между сетями отделов, доступ к общим базам данных предприятия, доступ к общим факс-серверам, высокоскоростным модемам и высокоскоростным принтерам. В результате сотрудники каждого отдела предприятия получают доступ к некоторым файлам и ресурсам сетей других отделов.

Очень важно отметить то, что сети кампусов позволили осуществлять доступ к корпоративным базам данных независимо от того, на каких типах компьютеров они располагаются.

Рис.1.8 Пример сети кампуса

Но, конечно и тут не обошлось без проблем. Возникли проблемы интеграции неоднородного аппаратного и программного обеспечения. Типы компьютеров, сетевых операционных систем, сетевого аппаратного обеспечения не могут быть одинаковыми во всех отделах предприятиях (конечно, могут быть исключения, но с дальнейшим развитием компьютеризации они все равно нарушаться). Отсюда и все сложности управления сетями кампусов. Поэтому средства управления этой сетью должны быть более совершенными, нежели в сетях отделов. А для обслуживания этой сети необходимо принимать на работу более квалифицированного администратора, чем сотрудник предприятия, разбирающийся немного в компьютерах.

Корпоративные сети – объединяют компьютеры и сети в рамках одного предприятия или корпорации (enterprise-wide network). Территориальный признак не имеет никакого значения. Это очень большие сети, они очень сложно связаны, могут покрывать город, страну или даже весь континент. Число пользователей такой сети может быть тысячи, а число серверов - сотни. Расстояния между сетями отдельных территорий настолько могут быть большими, что становиться необходимым использование глобальных связей.

Поэтому для соединения удаленных локальных сетей и отдельных компьютеров в корпоративной сети применяются разнообразные телекоммуникационные средства, в том числе и телефонные каналы, и радиоканалы, и даже спутниковую связь. Внешне корпоративная сеть похожа на "островки локальных сетей", плавающих в телекоммуникационной среде.

Рис. 1. 9 Пример корпоративной сети

В корпоративной сети обязательно будут использоваться различные типы компьютеров - от мэйнфреймов до персоналок, несколько типов операционных систем и множество различных приложений. Но все это должно работать как единое целое, предоставляя пользователям по возможности прозрачный доступ ко всем необходимым ресурсам. В такой сети те методы и средства, которые использовались в сетях меньших масштабов, становятся несколько непригодными. Некоторые задачи, которые в сетях рабочих групп, отделов и даже кампусов не требовали к себе большого внимания, в корпоративных сетях становятся на передний план. Например, простейшая (для небольших сетей) задача - ведение учетных данных о пользователях сети. Казалось бы, все очень просто - нужно создать локальную базу учетных данных каждого компьютера, и к этой базе обеспечить доступ всем пользователям сети. Если пользователь занесен в базу, то он получит доступ. Для небольшой сети, состоящей из 5-10 компьютеров такой способ работает очень даже хорошо, но представьте, сеть с несколько тысячами пользователей. Каждому пользователю нужен доступ к нескольким десяткам серверов. Тут такой способ, мягко говоря, неэффективен, это очевидно. Но эту проблему уже решили. И решили с помощью использования централизованной справочной службы, в базе данной которой хранятся учетные записи всех пользователей сети. Администратор один раз выполняет операцию занесения данных пользователя в эту базу, а пользователь один раз выполняет процедуру логического входа, причем не в отдельный сервер, а в сеть целиком. При переходе от более простого типа сетей к более сложному - от сетей отдела к корпоративной сети - сеть должна быть все более надежной и отказоустойчивой. Естественно, что второй главной проблемой при этом становится обеспечение нужной степени производительности. Насколько растет сеть, настолько растут и ее функциональные возможности. По сети циркулирует все возрастающее количество данных, и сеть должна обеспечивать и их безопасность, и их защищенность, и наряду с этим их доступность. Помимо этого - соединения корпоративной сети должны быть более прозрачными. Но при разрастании сети, увеличении сложности компьютерного оборудования сети, географического расстояния, сложности только увеличиваются; более проблемным и дорогостоящим становится и управление такими соединениями.

Таким образом, на примере корпоративных сетей можно проследить процесс взаимного проникновения технологий локальных и глобальных сетей, рождение новой intranet-технологии, о которой подробнее будет рассказано в следующем разделе.

1.5 Особенности технологий локальных и глобальных информационных компьютерных сетей и их сближение.

Рассмотрим отличия локальные сети от глобальных. Так как в последнее время эти отличия становятся все менее заметными, то мы будем делать обзор сетей конца 80-х годов, когда эти отличия проявлялись весьма отчетливо, а потом рассмотрим, как развитие этих сетей в отдельности в итоге привело их к сближению.

1. Протяженность, качество и способ прокладки линий связи

По определению локальные сети отличаются от глобальных небольшим расстоянием между узлами сети. Поэтому в локальной сети можно себе позволить использовать качественные линии связи: коаксиальные кабели, витую пару, оптоволоконный кабель. Глобальным же сетям ввиду больших расстояний (а иногда просто огромных) такая роскошь не позволительна, поэтому они применяют уже существующие телефонные связи.

2. Сложность методов передачи и оборудования

Отсюда сразу вытекает следующее отличие: глобальные сети требуют более сложных методов передачи данных и соответствующее оборудование, по сравнению с локальными сетями. Поэтому в глобальных сетях приходится использовать методы, которые сумеют намного повысить надежность и безопасность передачи данных: модуляция, асинхронные методы, сложные методы контрольного суммирования, квитирование и повторные передачи искаженных кадров. Как работают все эти методы, мы будем изучать более подробно, но немного позже.

3. Скорость обмена данными

Одно из главных отличий локальных сетей от глобальных - высокоскоростные каналы обмена данными между компьютерами, скорость которых (10,16 и 100 Мбит/с) сравнима со скоростями работы устройств и узлов компьютера - дисков, внутренних шин обмена данными и т. п. За счет этого у пользователя локальной сети, который подключается к какому-то удаленному разделяемому ресурсу (например, диску сервера), складывается впечатление, что он пользуется этим диском, как "своим".

Для глобальных сетей типичны гораздо более низкие скорости передачи данных - 2400,9600,28800,33600 бит/с, 56 и 64 Кбит/с.

4. Разнообразие услуг

Локальные сети предоставляют, как правило, широкий набор услуг - это различные виды услуг файловой службы, услуги печати, услуги службы передачи факсимильных сообщений, услуги баз данных, электронная почта и другие. Глобальные сети в основном предоставляют только почтовые услуги и иногда файловые услуги с ограниченными возможностями. Например, в глобальных сетях можно осуществлять передачу файлов из публичных архивов удаленных серверов.

5. Оперативность выполнения запросов

Время прохождения пакета через локальную сеть обычно составляет несколько миллисекунд, время же его передачи через глобальную сеть может достигать нескольких секунд. Низкая скорость передачи данных в глобальных сетях затрудняет реализацию работу служб в режиме on-line. Зато для локальных сетей этот режим вполне обычный.

6. Разделение каналов

В локальных сетях каналы связи используются, как правило, совместно сразу несколькими узлами сети, а в глобальных сетях - индивидуально.

7. Использование метода коммутации пакетов

Важная особенность локальных сетей - неравномерное распределение нагрузки. Отношение максимальной нагрузки к средней может составлять 100:1 и даже выше. Такой трафик обычно называют пульсирующим.

Из-за этой особенности трафика в локальных сетях для связи узлов применяется метод коммутации пакетов, чем традиционный для глобальных сетей метод коммутации каналов. Поскольку для пульсирующего трафика он оказывается гораздо более эффективным. Почему? Эффективность в том, что сеть в целом передает в единицу времени больше данных своих абонентов. В глобальных сетях метод коммутации пакетов также используется, но наряду с ним часто применяется и метод коммутации каналов, а также некоммутируемые каналы (наследство от технологий некомпьютерных сетей).

8. Масштабируемость

Локальные сети отличаются плохой масштабируемостью, так как базовые топологии, на которых они строятся, довольно жестко определяют способ подключения станций сети и длину линии. При использовании многих базовых топологий характеристики сети резко ухудшаются при достижении определенного предела по количеству узлов или протяженности линий связи. Этого не скажешь о глобальных сетях. Они, наоборот, очень хорошо масштабируемы, так как они с самого начала разрабатывались в расчете на работу с произвольными топологиями.

Таковы, в общем, основные отличия локальных и глобальных сетей.

Если еще раз просмотреть все перечисленные выше различия, то становится понятным, почему так долго могли существовать раздельно два сообщества специалистов, занимающиеся этими двумя видами сетей. Но за последние годы ситуация резко изменилась.

В данное время все специалисты локальных сетей очень серьезно стали интересоваться всем, что связано с глобальными сетями и телекоммуникациями. Этот бурный интерес вызван желанием объединения нескольких локальных сетей, которые расположены в разных географических точках. В процессе осуществления своего желания, они вынуждены были столкнуться с необходимостью точного знания всех процессов, работающих в глобальных сетях, которые позволили бы транспортировать сообщения на большие расстояния.

С другой стороны, стремление повысить пропускную способность, скорость передачи данных, расширить набор и оперативность служб, другими словами, стремление улучшить качество предоставляемых услуг - заставило специалистов по глобальным сетям обратить пристальное внимание на технологии, используемые в локальных сетях. Таким образом, возникла необходимость, так сказать, некоего обмена опытом между технологиями локальных и глобальных сетей.

Первыми сближение локальных и глобальных сетей показали сети MAN. При достаточно больших расстояниях между узлами они обладают качественными линиями связи и высокими скоростями обмена, даже более высокими, чем в классических локальных сетях, правда эти линии связи прокладываются заново, как и в локальных сетях.

Все началось с началом использования новой технологии - оптической цифровой (немодулированной) передачи данных. Из-за резкого улучшения качества каналов связи в глобальных сетях начали отказываться от сложных и избыточных процедур обеспечения корректности передачи данных. За счет новых сетевых технологий и, соответственно, нового оборудования, рассчитанного на такие более качественные линии связи, скорости передачи данных в уже существующих коммерческих глобальных сетях нового поколения приближаются к традиционным скоростям локальных сетей и даже превосходят их. Автоматически возникла возможность работы служб в режиме on-line и в глобальной сети. Наиболее яркий пример - гипертекстовая информационная служба World Wide Web, ставшая основним поставщиком информации в сети Internet. Ее интерактивные возможности превзошли возможности многих аналогичных служб локальных сетей, теперь уже разработчики локальных сетей заимствуют эту службу у глобальных сетей.

Сейчас процесс переноса служб и технологий из глобальных сетей в локальные превратился в массовое движение, и даже приобрел специальный термин - intranet-технологии (intra - внутренний).

Intranet-технологии применение служб внешних (глобальных) сетей во внутренних - локальных.

Если говорить о транспортных технологиях, то тут также начался взаимообмен. Локальные сети перенимают у глобальных сетей работу по индивидуальным линиям связи наряду с традиционными для них разделяемыми линиями. Для организации индивидуальных линии связи используется специальный тип коммуникационного оборудования - коммутаторы. Коммутаторы локальных сетей соединяются между собой по иерархической схеме, подобно тому, как это делается в телефонных сетях.

Не хотят отставать локальные сети в последнее время и в обеспечении надежных методов обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа. Поскольку они решили "выйти в свет" через глобальные связи, то понятно, что автоматически перестали быть изолированными. Поэтому стали часто использоваться методы защиты - шифрование данных, аутентификация пользователей, возведение защитных барьеров, предохраняющих от проникновения в сеть извне (ранее этими вопросами занимались только в глобальных сетях).

Таким образом, были разработаны специально новые технологии, предназначенные для обоих видов сетей. В частности, технология АТМ, стала основой не только локальных и глобальных компьютерных сетей, но и телефонных сетей, широковещательных видеосетей.

1.6 Какие новые возможности предприятию дает использование сетевых технологий?

На любом предприятии (или фирме), если намереваются внедрять какие-либо новые технологий, то прежде всего для повышения эффективности его работы, например, увеличение прибыли. И, если благодаря компьютеризации у предприятия появилась возможность выпускать свою продукцию дешевле и быстрее - это означает, что этому предприятию действительно нужна была сеть. Давайте более подробно ответим на вопрос, зачем предприятию сеть.

Во-первых, по сравнению централизованными системами (централизованными системами называют системы на базе одного супермощного компьютера - мейнфрейма и с подключенными к нему терминалами) сети имеют очень важное преимущество - способность выполнять параллельные вычисления. Когда в вычислительной системе, задача распределяется между несколькими компьютерами, то ее выполнение (параллельное) происходит намного быстрее и эффективней, чем с помощью одного компьютера, даже если этот компьютер будет иметь сколь угодный мощный процессор. Таким образом, можно отметить, что такие сети будут иметь лучшее соотношение производительность-стоимость.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |