Вместе с тем анализ законодательства в части применения СЭД в государственных органах показал, что в некоторых законодательных актах вопросы интеграции рассматриваются лишь в ключе выполнения требований информационной безопасности в части резервного копирования данных. В частности, в Приказе Минкомсвязи РФ говорится: «Регулярное автоматизированное резервное копирование и восстановление могут быть реализованы либо в самой СЭД ФОИВ за счет интеграции со средствами, используемой в СЭД ФОИВ, системы управления базами данных, либо с иным программным приложением»[179].

Вопросы взаимодействия различных систем для организации документооборота в органах власти в узком русле рассматриваются и в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 , при этом исключительно как технический «защищенный обмен электронными сообщениями между участниками системы межведомственного электронного документооборот».[180]

Аналогичный подход к взаимодействию систем электронного документооборота зафиксирован и в Постановлении Правительства Российской Федерации (ред. от 01.01.2001) «Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота», где указано: «Под взаимодействием информационных систем электронного документооборота в настоящем Положении понимается обмен электронными сообщениями (ведение служебной переписки в электронной форме) между участниками межведомственного электронного документооборота…»[181].

Таким образом, можно говорить о том, что на современном законодательном уровне СЭД отводится несколько усеченная роль в создании единого информационного пространства на уровне органов государственной власти, а требования к ее функциональности сводятся к регистрации документов и обеспечению передачи информации.

Вместе с тем нельзя не отметить, что рост интереса к автоматизации деятельности государственных органов, а также к созданию единого информационного пространства, является дополнительным стимулом и ориентиром в части применения информационных технологий в управлении крупными компаниями и холдингами.

Всестороннее исследование вопроса интеграции СЭД в информационную среду холдингов показало необходимость предварительного (на этапе проектирования и выбора СЭД) изучения не только правил построения корпоративной системы управления, определения состава документов, принципов документообразования, порядка движения информационных и документационных потоков, но и детального изучения и анализа программных платформ и информационных систем, используемых в холдинге, их технических и функциональных возможностей, внутренней архитектуры, а также автоматизируемых с их помощью процессов.

В этом вопросе, как отмечают некоторые исследователи в области делопроизводства и автоматизации документооборота, есть технологические разработки, позволяющие существенно упростить задачу. Так, в своем научном исследовании. В отмечает: «В большинстве случаев современные корпоративные информационно-документационные системы строятся на основе представленных на рынке тиражируемых ЕСМ-платформ[182]… Преимущество использования платформ состоит в возможности создавать на их основе готовые функциональные компоненты для решения различных прикладных задач. При этом такие компоненты создаются, как правило, путем настройки и адаптации базовых сервисов платформы, что существенно упрощает данный процесс по сравнению с разработкой «с нуля». По той же причине создаваемые компоненты значительно лучше интегрируются друг с другом»[183].

Комплексный подход в вопросе анализа возможности интеграции СЭД в информационное пространство холдинга, включения в единую корпоративную информационную среду, позволяет найти «точки соприкосновения», которыми могут быть как готовые функциональные компоненты, идентичные базы данных и справочные системы, необходимые для автоматизации процессов, так и иные средства и встроенные механизмы, например:

· Единые механизмы хранения информации;

· Единые механизмы безопасности;

· Общие средства навигации;

· Единые принципы управления доступом;

· Единые требования к организации пространства пользователей;

· Общая структура справочников и классификаторов;

· Общие средства поиска;

· Единые средства управления жизненным циклом и маршрутизацией;

· Единая инфраструктура управления и администрирования приложений.

В качестве примера реализации такого подхода приведем раздел архивоведческих и документоведческих функциональных требований к информационным системам, обеспечивающим электронный документооборот в процессе внутренней деятельности федеральных органов исполнительной власти, в части организации регистрации и контроля исполнения входящих документов (Приложение к диссертационному исследованию).

Вместе с тем мы считаем, что реализация проекта автоматизации сложного процесса, в котором задействованы различные организационные единицы корпоративной структуры холдинга, становится невозможной без детального анализа задач по обеспечению информации и документов средствами защиты при обработке и хранении. То есть, при включении СЭД в информационную среду холдинга, создание единого информационного пространства не может происходить обособленно от понятий «информационная безопасность» и «информационные технологии».

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информационными технологиями называются «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов»[184]

Анализируя вопрос включения СЭД в единую информационную среду холдингов, мы считаем, что необходимо говорить о всестороннем решении проблемы организации управления документированной информации (документов в электронном виде и на бумажном носителе). При этом практика показывает, что уровень задействованных в процессе управления документами технических и программных средств должен позволять решать поставленные задачи, а также соответствовать уровню подготовки задействованного в процессах персонала.

Вопрос наличия единых механизмов хранения информации стал предметом ряда научных публикаций и исследований. Так, В. Андреев в одной из своих статей пишет следующее: «Чтобы обеспечить удобное управление информацией в комплексе приложений, необходимо реализовать единые форматы ее хранения, представления этой информации и управления ею... Если для каждого приложения разрабатывать отдельный механизм и способ хранения данных, то сопровождение подобного массива в скором времени станет практически невозможным»[185].

Некоторые ученые, например, , в своем научном исследовании рассматривают интеграцию данных в качестве необходимого этапа внедрения корпоративных информационных систем. В частности, он пишет: «На основе существующей, но неоднородной информации, формируется хранилище данных, создается единое информационное поле, позволяющее с легкостью оперировать данными из различных источников (программных сред)»[186].

Также в его исследовании дается оценка причин и итогов интеграции систем и приложений холдинга в целом: «после охвата всех информационных источников, в том числе сильно распределенных географически, и консолидации их содержимого в единое информационное пространство могут быть выявлены и сгруппированы «родственные» данные».

Мы уже говорили о положительном эффекте от проведения работ по унификации и централизации данных. Но автор научного исследования рассматривает вопрос шире и говорит о том, что «интеграция и группировка данных позволяет упростить процесс сбора первичных данных бухучета из автоматизированных систем, убрать «внутренние перегородки» между различными информационными источниками, сделать корпоративный информационный «ландшафт» более прозрачным и безопасным» [187].

Рассматривая вопрос включения СЭД в единую информационную среду с практической точки зрения, В. Андреев раскрывает в своих публикациях сильные стороны подхода унификации общих баз данных, включая справочники. Он пишет: «…одним из ключевых моментов решения данной задачи является создание единой инфраструктуры справочной информации для всех приложений корпоративной СЭД. Помимо существенного сокращения затрат на поддержание справочных данных в дальнейшем, при внедрении соответствующих инструментов, это обеспечит возможность анализа данных не в контексте отдельного приложения, а в различных обобщенных контекстах. Например, появится возможность анализировать все активности предприятия в рамках различных процессов с конкретным контрагентом в историческом разрезе и т. п. Надо сказать, что эта задача стоит не только в рамках приложений СЭД, но и в рамках информационной системы предприятия в целом» [188].

Исследователь подчеркивает важность централизации и стандартизации справочной информации, поскольку этот элемент информационных систем холдинга присутствует в каждой системе и может дублироваться в нескольких программных приложениях. Применение указанного подхода на практике позволяет в едином корпоративном ключе комплексно решить вопрос создания единого информационного пространства, интеграции СЭД в информационную среду холдинга.

В многоуровневых системах организационного управления, таких как холдинговые структуры, информационное обеспечение представляет собой сеть баз данных, связанных единой архитектурой, в которых эти требования обеспечиваются. При этом, как говорилось выше, ключевую позицию с точки зрения интеграции и передачи информации может выполнять корпоративная СЭД, связанная на техническом и технологическом уровне как с почтовой системой, обеспечивающей взаимодействие с пользователями, так и с общими (централизованными) справочниками, системой управления доступом, корпоративным порталом (средство внутренней коммуникации пользователей холдинга) и третьими системами, обеспечивающими автоматизацию иных процессов.

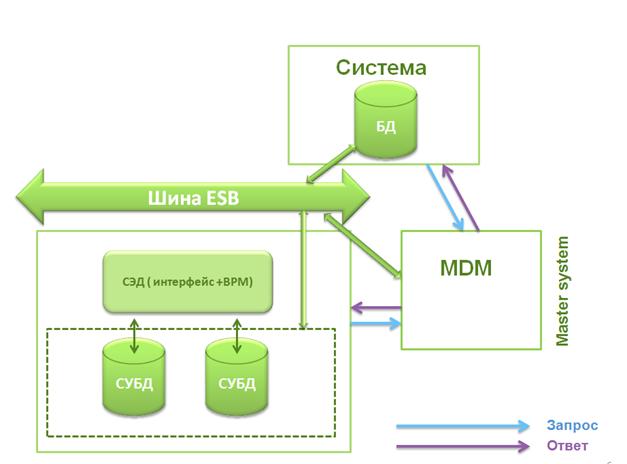

Исходя из сказанного выше, схема интеграции СЭД в единую информационную среду холдинга может быть представлена в виде модели, изображенной на рисунке 12.

Рис. 12. Модель проекта архитектуры информационных систем и баз данных холдинга, включающая корпоративную СЭД.

Создание единой информационной среды путем включения в нее информационных систем, автоматизирующих отдельные процессы, позволяет не только решить вопрос экономии ресурсов, но и вопрос организации оптимального управления всеми процессами холдинга. Кроме того, вопрос интеграции СЭД в информационную среду холдингов не только вызывает интерес исследователей в области корпоративного управления и информационных технологий, делопроизводства и архивного дела, но и уже сегодня имеет широкое практическое применение. То есть все чаще встречаются самостоятельные разработки холдингов по включению в корпоративную информационную среду большого количества информационных систем, автоматизирующих ряд управленческих бизнес-процессов. Так, может производиться интеграция систем управления производственными операциями и ресурсами предприятий (ERP, enterprise resource planing), систем управления персоналом (HRM), различных специализированных программных продуктов, таких как фронт-офисные системы, автоматизированные банковские системы (АБС), систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и других. При этом СЭД, с учетом автоматизируемого ею функционала, отводится главная роль в части обработки документов, передачи ключевой информации во внешние по отношению к ней информационные системы. Кроме того, на практике все чаще встречается использование внутренних справочников СЭД в качестве общих для внешних по отношению к ней информационных систем.

В качестве практического примера интеграции СЭД с другими информационными системами приведем пример из опыта автоматизации процесса выдачи и отзыва доверенностей в территориально распределенном финансовом холдинге.

Перечислим проблемы, которые были в холдинге до момента оптимизации и автоматизации процесса:

– доверенности выдавались с большими задержками по срокам;

– не отслеживалась актуальность выданных доверенностей (при изменении внутренних процессов, влекущих изменение работы с документами, когда персонал должен был наделяться дополнительными полномочиями);

– не своевременно производился отзыв доверенностей;

– сложно было определить место хранения подлинника доверенности;

– и так далее.

При оптимизации и автоматизации данного процесса ставились следующие задачи:

– сократить сроки оформления доверенностей сотрудникам;

– решить вопрос своевременности выдачи и отзыва доверенностей любому сотруднику холдинга, выполняющему типовой функционал;

– решить задачу по отражению информации о выданных доверенностях в информационных системах, задействованных в обслуживании клиентов;

– решить задачу по созданию общих справочников для исключения дублирования идентичной информации в разных информационных системах холдинга;

– разработать гибкие механизмы наделения дополнительными полномочиями действующих на основании доверенностей сотрудников в случае расширения их функционала.

Для решения поставленных задач в условиях финансового холдинга было проведено изучение существующих информационных систем и баз данных, в которых содержатся сведения о сотрудниках (кадровая информационная система, СЭД), а также информационных систем, задействованных в обслуживании клиентов (CRM в части отражения информации о выданных сотрудникам доверенностей и предоставления полномочий по оформлению сделок с клиентами от имени организации). Также была проанализирована внутренняя архитектура баз данных, задействованных в осуществлении процесса, определены справочники, которые можно использовать в качестве общих в целях исключения дублирования и множественного ввода идентичной информации. В целях унификации справочной информации было предложено использовать такие внутренние справочники СЭД как справочник видов документов, нумератор.

При определении зоны автоматизации было выявлено, что при выдаче доверенностей сотрудникам с одинаковыми полномочиями использовались разработанные и утвержденные в холдинге типовые формы доверенностей, хранение которых осуществлялось в СЭД в электронном виде и у уполномоченных сотрудников на бумажном носителе.

Также было проведено изучение процессов выдачи уникальных (индивидуальных) доверенностей, выявлено отличие от процесса выдачи и отзыва доверенностей, оформленных по типовым формам. Так, доверенности, оформленные по типовым формам, проходили сокращенное согласование (документ согласовывался только у непосредственного руководителя доверенного лица). Индивидуальные доверенности составлялись сотрудниками правового подразделения на основании задания, полученного от доверенного лица, либо от его руководителя и проходили согласование с руководителями таких структурных подразделений, как правовая служба, служба безопасности, служба документационного обеспечения управления.

Подписание согласованных доверенностей производилось единоличным исполнительным органом соответствующего общества холдинга на основании устава общества.

Также, исходя из условий выполнения процессов в холдинге и требований законодательной базы[189], были установлены оптимальные сроки действия доверенностей (3 года), а также инициирующие ситуации (Таб. 1), при которых осуществляется выдача и отзыв доверенностей.

Инициирующая ситуация | Выдача доверенности | Отзыв доверенности |

Прием на работу и завершение испытательного срока* | V | - |

Перевод сотрудника на должность* | V | - |

Перевод сотрудника на должность** | - | V |

Увольнение | - | V |

Изменение функционала без изменения должности* | V | - |

Изменение функционала без изменения должности** | - | V |

Изменение персональных данных сотрудника (фамилия и др.), которые включены в текст доверенности | V | V |

* при условии, что для выполнения функционала необходима доверенность;

** для выполнения функционала доверенность не нужна.

Таб. 1. Инициирующие ситуации, при которых производится выдача или отзыв доверенностей в финансовом холдинге.

Необходимо отметить, что при проведении работ по автоматизации процессов и интеграции СЭД в информационную среду холдинга подразумевалось, что с помощью СЭД могут быть автоматизированы и разработаны: функционал согласования документов; база данных, содержащая сведения как о типовых формах доверенностей холдинга, их регистрационных данных, так и обо всех выданных и отозванных доверенностях; база данных договорных документов, подписание которых производилось уполномоченными лицами обществ холдинга на основании выданных доверенностей. Кроме того, предполагалось, что уведомление пользователей, задействованных в процессе, будет производиться через почтовую систему, а также фиксироваться непосредственно в СЭД.

Практическую реализацию схемы интеграции СЭД в информационную среду холдинга при автоматизации процесса выдачи и отзыва доверенностей можно отразить в виде модели, приведенной на рисунке 13.

Рис.13. Схема интеграции СЭД с другими информационными системами при автоматизации процесса выдачи и отзыва доверенностей в финансовом холдинге.

Таким образом, включение СЭД в информационную среду, интеграция с другими информационными системами холдинга, задействованными в автоматизации процесса, позволили реализовать единый сквозной процесс, в котором задействованы несколько ключевых функциональных подразделений, автоматизировать полный цикл работы с документами во всех обществах холдинга, во всех территориально удаленных структурных подразделениях. Оптимизация и автоматизация процесса выдачи и отзыва доверенностей позволила не только исключить имеющиеся проблемы, но и достичь все поставленные цели, что сказалось на эффективности работы как отдельных структурных подразделений и обществ, так холдинга в целом.

На конференциях и форумах, посвященных вопросам применения технических средств и новых технологий для автоматизации документооборота, неоднократно обсуждался вопрос центральной роли документированной информации в инфраструктуре организации, не только потому, что на современном рынке информационных технологий СЭД остаются одними из самых востребованных систем, но и потому, что постоянно увеличивается количество автоматизированных при их помощи процессов. Кроме того, введение новых безбумажных технологий, использующих программное обеспечение и новые организационные формы их применения, повышает требования к защите и структуре информации при оперативности информационного обмена[190].

Поскольку вопрос интеграции СЭД в информационную среду компаний стал одним из наиболее часто обсуждаемых научным сообществом и практиками, многие разработчики решений для автоматизации документооборота начали вполне обоснованно позиционировать СЭД как гиперфункциональностую информационную систему. Так, в публикации говорится: «Если рассмотреть в общем задачи, решаемые современной системой электронного документооборота, то в них входит поддержка любой документоориентированной деятельности организации, а поскольку документ – совокупность зафиксированной информации, поддающейся идентификации, то «полномочия» СЭД / ECM-систем становятся очень широкими. Они включают в себя поддержку различных моделей управления, используемых в организации…».[191]

Таким образом, считаем необходимым сделать акцент на том, что решение вопроса по созданию единой информационной среды холдингов требует не ситуационного, а методичного и последовательного решения.

Комплексный подход в вопросе использования корпоративной СЭД в качестве ключевого звена накопления и передачи информации должен базироваться не только на изучении отечественной нормативной и законодательной базы, учитывать лучшие практики по созданию единой корпоративной информационной среды, но и опираться на всестороннее изучение в условиях конкретного холдинга действующих управленческих процессов, корпоративной и юридической структуры, распределения зон ответственности участников процессов, а также документационных и информационных потоков, образующихся в рамках реализации процессов, и правил управления доступом.

Также стоит отдельно указать на необходимость изучения возможности и дальнейшего планирования в проекте создания общих справочников на базе СЭД, что будет способствовать повышению роли СЭД в организации корпоративного информационного пространства за счет унификации ряда функций и процессов. Исходя из этого, необходимо отметить важность включения в требования к СЭД корпоративного уровня такого ключевого параметра как техническая возможность интеграции СЭД с другими информационными системами, которые автоматизируют такие управленческие процессы холдинга, как кадровый и бухгалтерский учет. Причем, в каждом конкретном случае порядок и количество информационных систем, с которыми потребуется интегрировать систему, автоматизирующую работу с документами, будет индивидуальным.

Учет всех перечисленных аспектов, которые необходимо учесть при выборе и внедрении СЭД корпоративного уровня, позволит спроектировать и сформировать единое информационное пространство, которое, в свою очередь, будет способствовать созданию целостных и непрерывных процессов обработки документов.

Результатом такого подхода к решению проблемы выбора и внедрения корпоративных СЭД станет наделение системы, автоматизирующей работу с документами, ролью центрального звена в информационной среде холдингов, при этом информационная среда будет позволять интегрировать документопотоки в систему, обеспечить их целостность и функционирование.

2. Особенности выбора системы электронного документооборота в холдинге

2.1. Стратегия принятия решения о внедрении системы электронного документооборота в холдинге

Изучение и анализ научных работ и публикаций отечественных ученых, рассматривающих в своих исследованиях проблемы автоматизации управленческих процессов в организациях, вопросы постановки управленческого документооборота, а также изучение тематических публикаций в профильных изданиях, позволяет говорить о том, что решение о внедрении СЭД все чаще рассматривается как перспективное, связанное с планированием развития и упорядочения деятельности компании. Так, в своей книге отмечает: «Корпоративные системы автоматизации документооборота внедряются в учреждениях, организациях и на предприятиях, стратегия которых нацелена на длительное функционирование. Для значительной части организаций внедрение и использование корпоративных систем может рассматриваться как насущная потребность или ближайшая перспектива»[192].

Вместе с тем стоит сказать о том, что понимание важности включения вопросов автоматизации документооборота в стратегические цели холдингов на практике есть далеко не всегда. Так, основываясь на материалах научно-практической конференции DOCFLOW 2012 года, можно говорить о том, что «в 20% компаний реализован один или несколько проектов по внедрению таких систем – на уровне отделов, 9% фирм находится в процессе внедрения, 21% организаций планирует внедрить систему в течение ближайших 6 месяцев, 17% не приступали и не собираются этого делать в обозримом будущем, лишь 17% внедрили СЭД на корпоративном уровне, а 16% занимаются этим в настоящее время»[193]. Конечно, эти цифры показывают лишь общую тенденцию автоматизации документооборота среди компаний-участников конференции. Кроме того, при анализе данных не проводилось выделение информации о динамике использования СЭД в холдинговых компаниях. Тем не менее, и среди холдингов есть компании, в которых данный вопрос стоит остро, а перспективы внедрения СЭД остаются неопределенными.

Отчасти низкий уровень автоматизации процессов управления документами может объясняться недостаточной осведомленностью заказчиков о возможностях применения информационных систем для построения корпоративного информационного пространства. Именно этим можно объяснить тот факт, что от СЭД заказчики наиболее часто «хотят базовых вещей – перевода бизнес-процессов, в том числе документооборота в электронный вид; наиболее востребованными являются стандартные функции: электронные хранилища данных, обмен электронными данными внутри и между организациями и прочее»[194].

Подтверждение сказанному мы находим в публикации , посвященной теме анализа и выбора СЭД. В частности, она пишет: «Не каждый потребитель в состоянии оценить возможности СЭД и определить набор требований к обеспечению полноценного документооборота. …Крайне редко СЭД выбирается на основании глубокого изучения рынка программных продуктов, детального тестирования большинства предложенных систем, тщательного сопоставления внутренних, корпоративных задач с возможностями предлагаемого решения».[195]

Причина такого явления, по нашему мнению, может крыться как в непонимании перспективы и эффективности использования современных информационных систем, низком уровне развития управленческих процессов, так и в недостаточной подготовке кадров, включая менеджеров высшего звена и профильных специалистов.

Компании-разработчики СЭД также подтверждают низкое качество подготовки специалистов, принимающих участие в проекте со стороны заказчиков: «Зачастую возникает ситуация, когда заказчик платит евро разработчику, а потом еще евро бизнес-консультанту, чтобы последний объяснил, что за внедрение ему провели, и посчитал экономический эффект. Логичнее было бы сделать наоборот» [196].

Однако нелогичным действиям заказчиков можно найти объяснение, заключающееся не только в низком уровне подготовки кадров, но и в отсутствии стандартизированного подхода в оценке эффективности проекта на этапе принятия решения.

Ключевой целью реализации проекта внедрения СЭД, как верно отмечено в книге и , является «снижение трудовых и временных затрат и накладных расходов, и, как следствие, получение экономического эффекта»[197].

При этом необходимо подчеркнуть, что чаще всего в качестве эффекта и ученые – документоведы рассматривают косвенные показатели эффективности.

«Автоматизация этой области позволяет исключить дублирование работы по вводу информации о документе на различных этапах работы с ним (упростить процесс регистрации), путем создания документальной базы организации уменьшить вероятность потери документа, упорядочить документооборот организации (упростить маршруты прохождения документов), повысить оперативность и качество работы исполнителей с документами, сократить сроки исполнения и прохождения документов, своевременно информировать сотрудников о поступивших и создаваемых документах»[198].

Компании-разработчики, рассуждая об эффективности от внедрения СЭД, также чаще всего говорят о косвенном эффекте, к которому относят ускорение процесса обработки документов, ускорение процесса поиска документов и информации, возможность работы с документами в электронном виде вместо работы с копиями бумажных документов, и так далее. Так, на сайтах компании ЭОС, «Логика бизнеса 2.0», и некоторых других компаний-разработчиков приводится ряд оценок эффективности от внедрения СЭД. Например, на официальном сайте ЭОС приводятся следующие цифры от эффекта внедрения СЭД: ускорение сроков согласования документов на 20%, ускорение сроков поиска документов более чем на 20%[199]. Однако такие цифры не подкреплены статистическими и расчетными данными, а поэтому не могут использоваться в качестве аргумента как при принятии решения об автоматизации, так и при выборе конкретной информационной системы.

Вместе с тем, практическое изучение вопроса получения эффекта от автоматизации документооборота показывает, что многие автоматизированные с помощью СЭД процессы выполняются быстрее не на 20%, а в несколько раз. В качестве примера приведем процесс согласования документов в территориально распределенном холдинге. Рассылка проектов документов для визирования руководителям в территориально удаленные подразделения, находящиеся в крупных городах областного значения, по почте или факсимильной связью, сбор и обработка замечаний, формирование итоговой редакции документа, без применения средств автоматизации, занимает от одной недели до двух-трех месяцев. Внедрение параллельного или комбинированного способа согласования документов с помощью СЭД позволяет осуществить процесс и получить согласованный ключевыми руководителями документ за несколько дней. Так, при расчете среднего срока согласования документов в одном из холдингов был получен временной интервал согласования - 2-5 дней, в зависимости от объема и сложности документов[200]. То есть, скорость согласования проектов документов увеличилась минимум на 200 %, а значит, увеличилась скорость выполнения процессов, а также скорость принятия решений.

Необходимо отметить, что прямой расчет среднего показателя по выполнению той или иной операции не является единственным способом определения эффекта от внедрения проекта. Чаще руководство компаний рассматривает косвенный эффект от проекта в совокупности с прямым эффектом, то есть показателями реального сокращения непроизводственных расходов за счет внедренной информационной системы. Однако, прямой эффект от внедрения СЭД не всегда является очевидным.

В холдинговых компаниях, где с документами работает большое количество пользователей, итогом автоматизации и оптимизации процессов может стать уменьшение количества персонала, задействованного в обработке документов, уменьшение количества компьютерного и иного оборудования, и так далее. Уменьшение расходов достигается путем полной или частичной автоматизации операций. При этом прямой эффект от внедренного проекта должен рассчитываться в динамике (за определенный временной период), а за основу должно браться количество выполненных операций (например, объем обработанных документов) и количество задействованного в этом процессе персонала. И, безусловно, эффект от внедренного проекта будет тем выше, чем шире будет область автоматизации, чем более современные информационные технологии будут применяться, а ранее задействованные в выполнении ресурсы будут высвобождаться для выполнения другой работы.

Как отмечают некоторые эксперты, «процесс управления документами и бизнес-стратегия направлены на получение преимущества для бизнеса за счет ускорения процессов принятия решений и качества предоставляемой информации»[201].

Так, при реализации стратегического решения по увеличению продаж, а соответственно, и клиентской базы в финансовом холдинге для обработки большого объема структурированных документов, поступающих от клиентов, часто применяется технология потокового ввода и распознавания документов. Отказ от автоматизации такого процесса, либо неполноценная автоматизация процесса потребует большой штат технического персонала, который будет задействован в обработке поступающих документов, ручном вводе информации в СЭД и иные базы данных. И наоборот, автоматизация процесса обработки клиентских документов позволит не только быстро обеспечить ввод и обработку данных, но и сделать штатную численность сотрудников, задействованных в процессе, оптимальной. При автоматизации процесса потокового ввода обычно на практике используется поточный сканер (например, Kodak, СКАМАКС, или другое специальное оборудование), специализированное программное обеспечение (например, abbyy recognition server) для извлечения данных из изображений. Также производится пересмотр процесса обработки документов (рис.14).

Рис.14. Схема автоматизации процесса потокового ввода и распознавания документов.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |