Уровни значимости р=0,752 и р=0,062 (табл. 6) свидетельствовали об отсутствии достоверной корреляционной взаимосвязи между величиной индекса и количеством десквамированных эндотелиоцитов в ликворе при диагностической люмбальной пункции и при повторном исследовании ликвора через 7-10 суток соответственно.

Таблица 6

Параметры корреляционной связи величины МИ ЦМВН и содержанием

ДЭ в ЦСЖ больных бактериальными гнойными менингитами

с летальными исходами заболевания

Признак | Коэффициент корреляции Спирмена, p | Уровень значимости, р |

Количество ДЭ в ликворе при диагностической люмбальной пункции (ДЭ1) | -0,05 | 0,752 |

Количество ДЭ в ликворе при люмбальной пункции на 7-10 сутки лечения (ДЭ2) | 0,45 | 0,062 |

Коэффициент снижения ДЭ1/ДЭ2 | -0,69 | 0,001 |

Невозможность прижизненных тканевых исследований и оценки морфологических изменений в ткани головного мозга больных с целью анализа различных патогенетических звеньев бактериального субарахноидального воспаления в периоде разгара заболевания обусловила необходимость экспериментального исследования в модели пневмококкового менингита на животных.

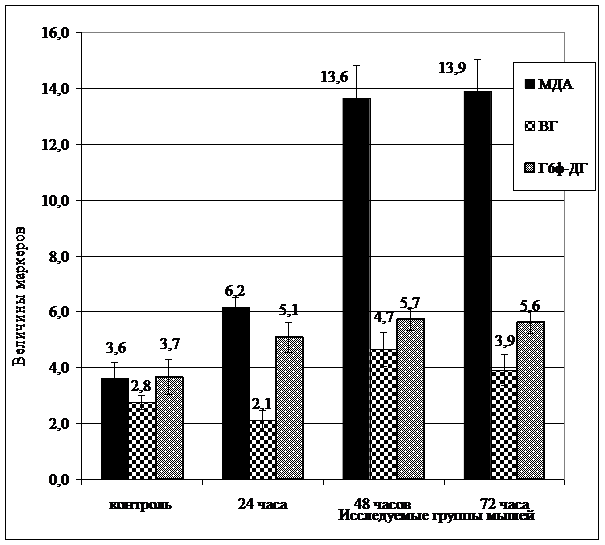

Полученные результаты свидетельствует о патогенетической значимости активации в первые 24 – 48 часов субарахноидального бактериального воспаления процессов свободно-радикального окисления с одновременной активацией одной из основных систем антиоксидантной защиты – системы глутатиона, что, в целом, соответствует имеющимся представлениям об общих патогенетических механизмах оксидативного стресса [ и соавт., 1993; , 1997; и соавт., 1999; и соавт., 2008]. В то же время установлено, что максимальная выраженность оксидативного стресса в периоде разгара экспериментального пневмококкового менингита, характеризовалась быстрой (в 3,7 раза) динамикой нарастания концентрации малонового диальдегида в группе с 48-часовой длительностью экспериментального менингита по сравнению с таковой в группе контроля и более чем в 2,2 раза по сравнению с группой 24-часовой длительностью заболевания с достижением величины 13,63±1,20 нмоль/г уже к исходу 48 часов заболевания (рис. 3).

Рис. 3. Динамика изменения концентрации/активности малонового диальдегида (нмоль/г), восстановленного глутатиона (мкмоль/г) и активности глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы (мкмоль/г в мин.) в ткани коры головного мозга мышей в экспериментальной модели пневмококкового менингита.

Динамика изменения концентрации восстановленного глутатиона и активности глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы в ткани коры головного мозга мышей опытных групп с достижением максимальных значений в группе животных с 48-часовой длительность экспериментального заболевания – 4,66±0,62 мкмоль/г и 5,73±0,41 мкмоль/г в мин., соответственно, свидетельствовали о максимальной активизации системы восстановленного глутатиона – одной из основных составляющих системы антиоксидантной защиты в коре головного мозга в течение первых 48 часов экспериментального пневмококкового менингита.

Вместе с тем отмечено, что в ткани коры головного мозга животных всех опытных групп и группы контроля на момент их гибели отсутствовали морфологические признаки распространенных некротических изменений нейронов.

Выраженность нарушений церебральной микроциркуляции в коре головного мозга экспериментальных животных в периоде разгара (первые 48 часов) пневмококкового менингита характеризовалась величиной морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений 7,1±0,88 баллов, т. е. практически соответствовала показателю, установленному при исследовании ткани головного мозга умерших больных от бактериальных гнойных менингитов на более поздних сроках заболевания.

Таким образом, величина МИ ЦМВН ≥ 7 баллов свидетельствует о значимой патогенетической роли церебральных микроваскулярных нарушений в развитии бактериальных гнойных менингитом с ациклическим течением, но и о танатогенетической роли этих нарушений при летальных исходах заболеваний вне зависимости от их этиологии и длительности. Предлагаемый метод расчета морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений может быть доработан, усовершенствован и применим при изучении как различной нейроинфекционной патологии, так и при другой патологии центральной нервной системы.

Кроме того, доказано, что динамика снижения количества десквамированных эндотелиоцитов в ликворе больных в течение первых 7-10 дней стационарного лечения отражает не только тяжесть альтеративного церебрального васкулита при ациклическом течении заболевания, но и выраженность церебральных микроваскулярных нарушений в целом, что может быть прижизненно, индивидуально малоинвазивно, вне ткани мозга, в условиях стационара, без использования дорогостоящих и не всегда доступных инструментальных методов нейровизуализации оценено в динамике бактериального гнойного менингита различной этиологии.

Изучение патогенетической роли HSV-I/II-вирусной инфекции при ациклических формах бактериальных гнойных менингитов с летальным исходом заболеваний.

Результаты морфологического исследования аутоптатов головного мозга больных с летальными исходами бактериальных гнойных менингитов различной этиологии выявили наличие в коре головного мозга очагов с типичной морфологической картиной специфического герпетического энцефалита. Это, наряду с известными медико-социальным значением HSV-I/II-инфекции для человеческой популяции и тяжестью собственно HSV-I/II герпетического энцефалита [, 1988; , 2000; и соавт., 2005; , 2009; , 2009] в сопоставлении с анализом клинико-лабораторных проявлений бактериальных гнойных менингитов обосновало необходимость изучения возможной патогенетической и танатогенетической роли HSV-I/II-инфекции при бактериальных гнойных менингитах с ациклическим течением заболеваний, в том числе с летальным их исходом.

Результаты впервые выполненного количественного определения как в общей популяции клеток коры головного мозга, так и отдельно – в популяциях нейроцитов, клеток глии и эндотелиоцитов клеток, экспрессирующих антигены HSV-I/II в аутоптатах головного мозга умерших больных бактериальными гнойными менингитами различной этиологии с разной длительностью заболевания представлены в табл. 7.

Таблица 7

Экспрессия антигенов HSV-I/II-инфекции в клетках коры головного мозга умерших больных бактериальными гнойными менингитами, Me [Q25;Q75]

Длительность заболевания | Количество клеток, экспрессирующих антигены HSV-I/II n=46) | ||

В общем пуле клеток ГМ | В нейроцитах | В нейроглии и эндотелии | |

1-5 сут (n=7) | 0,0 [0,0; 6,2] | 0,0 [0,0; 6,0] | 0,0 [0,0; 6,4] |

6-14 сут (n=28) | 3,2 [1,7; 6,5] | 2,9 [0,9; 5,4] | 3,2 [1,2; 6,0] |

> 14 сут (n=11) | 9,0 [6,7; 11,8]* | 10,8 [5,8; 15,6]* | 9,3 [5,5; 11,8]* |

Контроль (n=7) | 1,2 [0,0; 2,2] | 0, 0 [0,0; 2,0] | 1,7 [0,0; 2,4] |

*– при сравнении величин установлены статистически достоверные (р<0,001) отличия по сравнению с группой контроля и случаями гибели больных на 6–14 сутки лечения, (р<0,01) |

Установлено, что в случаях гибели больных бактериальными гнойными менингитами на 14 сутки заболевания и позже, определяется наибольшее количество клеток коры головного мозга, экспрессирующих антигены HSV-I/II, а именно - более 10% нейроцитов, 9% клеток глии и эндотелиоцитов, а также 9% общей популяции клеток, что статистически достоверно отличается от случаев с более ранней летальностью и группы контроля. Также установлено, что в случаях летальных исходов бактериальных гнойных менингитов различной этиологии общее количество различных популяций клеток коры головного мозга, экспрессирующих антигены HSV-I/II, зависит от длительности заболевания и не зависит от его этиологии.

Полученные результаты также позволяют утверждать, что экспрессия антигенов HSV-I/II именно нейроцитами с высокой долей вероятности свидетельствует об активности (активизации) герпетического энцефалита – это подтверждается фактом обнаружения HSV-I/II-позитивных нейроцитов в ткани коры головного мозга умерших больных бактериальными гнойными менингитами и отсутствием экспрессии специфических HSV-I/II антигенов нейроцитами в группе контроля и в случаях смерти больных на ранних сроках заболеваний.

Полученные данные свидетельствуют о роли герпесвирусной HSV-I/II-инфекции в развитии ациклических форм бактериальных гнойных менингитов, в том числе их летальных исходов, что является основанием для внесения дополнений в алгоритм этиологического обследования больных этой категории на HSV-I/II-инфекцию, в том числе ликворологического обследования методом ПЦР, а также назначения противовирусных средств при позитивном результате обследования или при кожно-слизистых проявлениях обострения герпетического процесса в динамике заболевания бактериальным гнойным менингитом.

ВЫВОДЫ

1. Этиологическая структура бактериальных гнойных менингитов у взрослого населения мегаполиса - Санкт-Петербурга на протяжении последних 30 лет (1гг.) определяется преимущественно менингококковой и пневмококковой инфекциями – соответственно 76% и 20% от числа заболеваний с установленной этиологией. Доля заболеваний с неустановленной этиологией остается высокой и составляет, в среднем 35% – 45%. Наблюдается многолетняя устойчивая динамика снижения общего количества ежегодно регистрируемых случаев бактериальных гнойных менингитов – в 2 раза при сравнении периодов г. г. и г. г., в том числе в 1,8 раза смешанных генерализованных форм менингококковой инфекции, в 1,6 раза – пневмококковых менингитов.

2. Летальность при бактериальных гнойных менингитах за последнее десятилетие составила 14%, снизившись при пневмококковых менингитах с 22% в 1979–1988 гг. до 7% в 1999–2008 гг. и при бактериальных гнойных менингитах с неустановленной этиологией – с 21% до 12%, в соответствующие периоды. При генерализованных формах менингококковой инфекции летальность сохраняется на уровне 20%, что обусловлено преобладанием в структуре больных генерализованными формами менингококковой инфекции случаев с фулминантной менингококкемией.

3. Наиболее значимыми клинико-лабораторными критериями раннего прогноза ациклического течения бактериального гнойного менингита, в том числе летального его исхода, вне зависимости от этиологии заболевания, являются: возраст больного, поздняя госпитализация, тяжелое нарушение сознания (кома), наличие судорожного синдрома, признаков энцефалита, а также высокое содержание белка в ликворе и низкий коэффициент «глюкоза ликвора/глюкоза сыворотки крови». Математическая логистическая регрессионная модель ранней индивидуальной прогностической оценки течения бактериального гнойного менингита, в том числе летального исхода заболевания, позволяет в первые часы после госпитализации больного прогнозировать вариант течения заболевания вне зависимости от его этиологии с эффективностью 92%, при специфичности 90,6% и чувствительности 93%.

4. Выраженность и значимость нарушений церебральной микроциркуляции при летальных исходах бактериальных гнойных менингитов может быть объективно оценена методом расчета полуколичественного морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений в аутоптатах ткани головного мозга. Его величина (7 баллов и более) отражает существенную патогенетическую роль церебральных микроваскулярных нарушений, обуславливающих необратимые изменения коры головного мозга и летальный исход при бактериальных гнойных менингитах вне зависимости от их этиологии и длительности заболевания.

5. Прижизненная оценка выраженности церебральной эндотелиальной деструкции как маркера церебрального альтеративного васкулита при бактериальных гнойных менингитах может быть выполнена с использованием методики определения в ликворе циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов. Максимальное количество десквамированных эндотелиоцитов в ликворе больных бактериальными гнойными менингитами, вне зависимости от их этиологии и тяжести заболевания, составляет 130-230 клеток в 100 мкл. При циклическом течении заболевания количество клеток снижается в 2,5 раза или на 60% к 7-10 суткам лечения. Меньшая скорость снижения числа клеток или увеличение их количества в динамике заболевания свидетельствует о выраженном церебральном альтеративном васкулите, и является прогностическим критерием ациклического течения бактериального гнойного менингита вне зависимости от его этиологии.

6. Величина коэффициента снижения числа десквамированных эндотелиоциотов в ликворе больных в первые 10 суток стационарного лечения характеризуется статистически достоверной (р<0,01) обратной корреляционной связью с величиной морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений, что доказывает возможность прижизненной ликворологической оценки выраженности церебральных микроваскулярных нарушений в ткани головного мозга больных в динамике бактериальных гнойных менингитов различной этиологии.

7. Установленные в экспериментальной модели пневмококкового менингита динамики нарастания в ткани коры головного мозга экспериментальных животных концентрации малонового диальдегида с достижением максимальных значений 13,63±1,20 и 13,89±1,16 нмоль/г к 48 и 72 часам экспериментального заболевания, соответственно, с одновременным нарастанием в эти же сроки концентрации восстановленного глутатиона до 4,66±0,62 мкмоль/г и активности глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназы до 5,73±0,41 нмоль/г в мин., свидетельствуют о наибольшей степени выраженности процессов свободно-радикального окисления и активизации антиоксидантной защиты в первые 48 часов бактериального субарахноидального воспаления.

8. Выявленные в экспериментальной модели пневмококкового менингита морфологические проявления цереброваскулярных нарушений в коре головного мозга экспериментальных животных и характеризовавшиеся величиной морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений ≥ 7 баллов свидетельствуют о выраженности нарушений церебральной микроциркуляции с первых 24 часов бактериального гнойного менингита.

9. В патогенезе ациклического течения бактериальных гнойных менингитов, в том числе летальных исходов, вне зависимости от их этиологии, значимая роль принадлежит герпесвирусной HSV-I/II–инфекции. Установлено статистически достоверно большее (р<0,01) количество клеток коры головного мозга, экспрессирующих антигены вирусов простого герпеса I и II типов (HSV-I/II) при летальных исходах бактериальных гнойных менингитов на 14 сутки болезни и позднее, составивших в общей популяции клеток – 9 %, в популяции нейроцитов – 10,8%, в популяции клеток глии и эндотелиоцитов - 9,3%, по сравнению с количеством таковых при летальном исходе на более ранних сроках заболеваний (3,2%, 2,9% и 3,2% клеток соответственно), и с группой контроля (1,2%, 0% и 1,7% клеток соответственно).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для раннего прогноза течения бактериальных гнойных менингитов вне зависимости от их этиологии необходимо использовать математическую модель, построенную на основании логистического регрессионного анализа:

ŷ =exp(-17,6+Х1´0,128+Х2´1,704+Х3´1,441+Х4´3,007+Х5´4,124+Х6´2,536) /

(1+exp(- 17,6+Х1´0,128+Х2´1,704+Х3´1,441+Х4´3,007+Х5´4,124+Х6´2,536)),

где Х1 – возраст больного (в годах), Х2 – длительность достационарного периода заболевания (в сутках), Х3 – содержание белка в ЦСЖ больного при госпитализации (в г/л), Х4 – наличие у больного одного эпизода генерализованных судорог в периоде «начало заболевания – 1 сутки стационарного лечения» (при наличии 1 эпизода вместо Х4 ставится 1, при отсутствии эпизода или наличии 2-х и более эпизодов – ставится 0), Х5 – наличия у больного 2-х и более эпизодов генерализованных судорог в периоде «начало заболевания – 1 сутки стационарного лечения» (при наличии 2 и более эпизодов генерализованных судорог ставится 1, при отсутствии эпизодов или 1 эпизоде ставится 0), Х6 – степень нарушения сознания больного на момент госпитализации (при сознании на уровне «глубокий сопор–кома» или ≤ 8 баллов по шкале комы Глазго ставится 1, при менее выраженном нарушении сознания – 0).

При значении вероятности ŷ <0,5 наиболее вероятен прогноз циклического течения заболевания, при значении показателя ŷ ≥0,5 - ациклического течения бактериального гнойного менингита, а величина значения вероятности ŷ, приближающаяся к 1,0, свидетельствует о высоком риске летального исхода.

2. Расчет полуколичественного морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений при морфологическом исследовании аутоптатов ткани коры головного мозга больных с летальными исходами бактериальных гнойных менингитов различной этиологии позволяет объективно оценить выраженность нарушений церебральной микроциркуляции. При сроках гибели больных бактериальными менингитами различной этиологии до 5 суток заболевания включительно, величина индекса составляет 6,4±2,50 баллов при менингококковых менингитах, 7,11±2,16 баллов при пневмококковых менингитах и 8,5 ± 2,96 баллов при бактериальных гнойных менингитах с неустановленной этиологией, а в случаях гибели больных на более поздних сроках (≥ 6 суток) - 7,0 ± 2,16 баллов, 8,84 ± 1,81 баллов и 9,0 ± 1,82 баллов, соответственно. Величина морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений ≥ 7 баллов свидетельствует как о выраженных церебральных микроваскулярных нарушениях в ткани коры головного мозга больных бактериальными гнойными менингитами различной этиологии, так и их танатогенетической значимости при летальных исходах заболевания.

3. Для прижизненной диагностики проявлений церебрального альтеративного васкулита и оценки его выраженности при бактериальных гнойных менингитах при диагностическом и последующих контрольных исследованиях ликвора, наряду со стандартными исследованиями, целесообразно определять количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов. Для ациклического течения заболевания характерно снижение количества десквамированных эндотелиоцитов в ликворе больных менее чем в 2,5 раза или на 60% при сравнении результатов в динамике в течение первых 10 суток стационарного лечения, а также увеличение их количества, что свидетельствует о выраженности церебрального васкулита и обосновывает необходимость использования препаратов, обладающих ангиопротективным и ангиотропным действием, а также препаратов, влияющих на пластические и обменные процессы в стенках микрососудов и периваскулярной ткани.

4. При появлении кожно-слизистых признаков герпетического процесса в динамике бактериального гнойного менингита, вне зависимости характера его течения и результата ПЦР-исследования ликвора на ДНК вирусов HSV-I/II, необходимо незамедлительно назначать курс противовирусной терапии препаратом ацикловир в максимальных суточных дозах 30–40 мг/кг с длительностью противовирусного лечения 10–21 сутки. Больным бактериальными гнойными менингитами с ациклическим течением заболевания, вне зависимости от его этиологии, целесообразно исследовать ликвор методом ПЦР на предмет обнаружения ДНК вирусов HSV-I/II. При отсутствии кожно-слизистых герпетических высыпаний основанием для начала противовирусного лечения является обнаружение ДНК HSV-I/II в ликворе методом ПЦР. При обнаружении ДНК HSV-I/II курс противовирусной терапии проводить с ликворологическим ПЦР-контролем эффективности противовирусного лечения.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Лобзин, нейроинфекции – новые подходы к прогнозу течения и дифференциальной диагностике / , // Сб. тез. докл. юбил. конф., посвящ. 100-летию каф. инфекционных болезней ВМА «Инфектология. Достижения и перспективы». – СПб., 1996. – С. 141.

2. Пилипенко, менингиты – особенности диагностики и терапии / , , // Сб. тез. Всерос. науч.–практ. конф. «Детские инфекции на рубеже XXI века: настоящее и будущее». – СПб., 1999. – С. 56.

3. Пилипенко, интракаротидная инфузия в терапии гнойных менингитов и менингоэнцефалитов / , // Сб. тез. науч. конф. «Современные технологии диагностики и терапии инфекционных болезней». – СПб., 1999. – С.10.

4. Пилипенко, В. В. HSV-I – инфекция при бактериальных гнойных менингитах / , // Сб. тез. VI рос.–итал. науч. конф. «Инфекционные болезни: Диагностика, лечение». – СПб., 2000. – С.195.

5. Лобзин, острого бактериального менингита / , , // Клинич. антимикроб. терапия. – 2000.- Т.2, №1.- С. 11-16.

6. Пилипенко, формы бактериальных нейроинфекций: анализ опыта работы отделения реанимации и интенсивной терапии ГИБ №30 им. в г. г. / , , // Сб. тез. 35-й науч.–практ. конф. «Эколого-эпидемиологическая экспертиза здоровья населения – основа рациональной профилактики болезней – Хлопинские чтения». – СПб., 2002. – С. 139–143.

7. Лобзин, и менингоэнцефалиты / , , . – СПб.: ФОЛИАНТ», 2003. – 128 с.

8. Yu. Lobzin Yersinia meningitis in St Petersburg: actuality, diagnostics, treatment / Yu. Lobzin, V. Pilipenko, G. Tseneva et al. // 8th International Sympos. on Yersinia аbstr.- Turku, 2002. – P.7.

9. Рахманова, -эпидемиологическая характеристика инфекционной заболеваемости в Санкт-Петербурге / , , и др.// Вестн. Рос. воен.–мед. акад. – 2003. – № 1(9). – С.34–38.

10. Пилипенко, у ВИЧ–инфицированных / , // «Инфекционные болезни в Санкт-Петербурге на рубеже веков». – СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2003. – С.68–69.

11. Рахманова, заболеваемость в Санкт-Петербурге / , , и др. // «Инфекционные болезни в Санкт-Петербурге на рубеже веков». – СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2003. – С.212–213.

12. Лобзин, хориоменингит / , // Руководство по инфекционным болезням /под ред. . – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: «Издательство «Фолиант», 2003. – С. 519–523.

13. Пилипенко, гнойные менингиты в инфекционном стационаре – этиологическая структура и показатели летальности / , , // «Альманах. Инфекционные болезни – 2003». – СПб: Издательство СпбГУ,2003. – С.163–165.

14. Лобзин, заболевания / , , // «Рациональная антимикробная фармакотерапия» / под ред. , . – М.: Изд–во «Литература», 2004. – С.502–527.

15. Лобзин, использования эндотелиотропных препаратов в комплексной терапии менингитов и энцефалитов различной этиологии / , // «Дисфункция эндотелия: причины, механизмы, фармакологическая коррекция» / под ред. . – СПб.: Изд-во СПбГМУ им. акад. ,2003. – С.176–179.

16. Пилипенко, (HSV-I/II) энцефалит – алгоритмы диагностики и терапии / , , // Сб. тез. науч.–практ. конф. «Актуальные вопросы инфекционной патологии». – Великий Новгород,2004. – С.100–107.

17. Лобзин, инфекция / , , // «Избранные вопросы терапии инфекционных больных: руководство для врачей» / под ред. . – СПб.: «Фолиант», 2005. – С. 302–322.

18. Лобзин, менингиты / , // «Избранные вопросы терапии инфекционных больных: руководство для врачей» / под ред. . – СПб.: «Фолиант», 2005. – С. 879–897.

19. Шишкин, инфекции / , , // «Избранные вопросы терапии инфекционных больных: руководство для врачей» / под ред. . – СПб: «Фолиант», 2005. – С. 638–664.

20. Лобзин, (HSV I/II) энцефалит: алгоритмы диагностики и терапии / , , // Инфекции и антимикробная терапия. – 2005. – Т.7,№ 4. – С.135–137.

21. V. Pilipenko Bacterial Meningitis in Adult Population: 25 Years Survey of the Etiology Structure in Saint-Petersburg, Russia / V. Pilipenko, Yu. Lobzin, A. Yakovlev // 12th International Congr. on Infectious Diseases: аbstr. - Lisbon, 2006 . – Р. 37.

22. V. Pilipenko Problems of meningococcal infection in the Russian Federation: early diagnosis, treatment, rehabilitation / V. Pilipenko, Yu. Lobzin // European Congr. of Vaccinology in Armed Forces: аbstr. – Paris, 2006.– P.31.

23. Пилипенко, случаев летальных исходов при бактериальных гнойных менингитах у взрослых в Санкт-Петербурге за 6 лет ( г. г.) / , , // Сб. тез. VII Рос. съезда врачей–инфекционистов. – Н. Новгород, 2006. – С.41.

24. Пилипенко, бактериальные менингиты неустановленной этиологии / , , // Сб. тез. VII Рос. съезда врачей-инфекционистов. – Н. Новгород, 2006. – С.251-252.

25. Пилипенко, сосудистого эндотелия у больных бактериальными гнойными и вирусными серозными менингитами / , , // Сб. тез. VII Рос. съезда врачей-инфекционистов. – Н. Новгород. – 2006. – С.251–252.

26. Пилипенко, оценка степени повреждения эндотелия у больных бактериальными гнойными и вирусными серозными менингитами в динамике заболевания / , // Сб. «Инфекционные болезни – 2006», посвящ. 125-летию гор. инфекц. больницы №30 им. . – СПб., 2006 . – С.157–160.

27. Александрова, подходы к лечению бактериальных менингитов / , , и др. // Антибиотики и химиотерапия. – 2007. – Т.52, №3. – С.3–21.

28. Пилипенко, -лабораторная характеристика бруцеллеза в Республике Северная Осетия-Алания / , // Вестн. Рос. воен.–мед. акад. – 2008. – №2 (22). – С.621–622.

29. Белобородов, рекомендации по лечению бактериальных менингитов: учеб. – метод. пособие / , , и др. – Минск: Асобны, 2008. – 48 с.

30. Лобзин, и прогностическое значение определения десквамированных эндотелиальных клеток в цереброспинальной жидкости больных бактериальными менингитами / , , //Инфекцион. болезни. – 2010. – Т.8, №2. – С. 36–41.

31. Лобзин, менингиты и герпетическая инфекция / , , // Инфекцион. болезни. – 2010. – Т. 8, №4. – С.5–9.

32. Менингококковая инфекция. Указания по профилактике, диагностике и лечению в Вооруженных Силах Российской Федерации (утверждены Приказом Начальника ГВМУ МО РФ в 2010) / , , и др. – СПб.: ВМедА, 2010 – 160 с.

33. Пилипенко, и возможности прижизненной ликворологической оценки церебральной эндотелиальной деструкции при энтеровирусном менингите / , , и др. // Анналы клинич. эксперим. неврологии. – 2010. – Т.4, №4. – С. 39–48.

34. Пилипенко, менингиты у взрослых – необходимость профилактической вакцинации после 45 лет / // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2010. – №6 (55). – С. 63–67.

35. Лобзин, прогноз при бактериальных гнойных менингитах / , , // Журн. инфектологии. – 2011. – Т. 3, № 1. – С. 53–58.

36. Пилипенко, применения полуколичественного морфологического индекса церебральных микроваскулярных нарушений при бактериальных менингитах с летальным исходом / , // Вестн. СПбГУ. – Сер. 11: Медицина. – 2011. – Вып 1. – С. 56–62.

37. Пилипенко, моделирование раннего индивидуального прогноза характера течения бактериального гнойного менингита / , , // Medline.ru. – 2011. – Т. 12. – Ст.10. – С. 105–128.

38. Пилипенко, гнойные менингиты – исторический экскурс / // Вестн. Рос. воен.–мед. акад. – 2011. – № 1 (33). – С. 266–272.

39. Пилипенко, патогенетические аспекты пневмококкового менингита в периоде разгара (экспериментальное исследование) / , , и др. // Журн. инфектологии. – 2011. – Т.3, №2. – С. 33–39.

40. Пилипенко, диагностика церебральных микроваскулярных нарушений в динамике бактериальных гнойных менингитов / , , // Вестн. СПбМАПО. – 2011. – №1. – С.19–24.

41. Заявка 067336 Российская Федерация, МПК7 А61В 5/04,А61В 5/00. Способ прогнозирования течения бактериальных гнойных менингитов / , , ; заявитель Федеральное государственное учреждение Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства; пат. поверенный . – №/14(067336); заявл.16.11.2010, №. – 13 с.: ил.

42. Заявка 002160 Российская Федерация, МПК7 А61В 5/04,А61В 5/00. Способ оценки церебральных микроваскулярных нарушений при бактериальных гнойных менингитах / , , ; заявитель Федеральное государственное учреждение Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства; пат. поверенный . – № /14(002160); заявл. 18.01.2011, № . – 11 с.: ил.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |