УДК 681.3+616.073

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ ТРЕНИРОВКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ

СИСТЕМЫ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Ю. П.МУХА, В. И. СЛУГИН

Биомедицинская радиоэлектроника. 2010, 6, 57-65.

Рассмотрены вопросы врачебно-педагогических наблюдений при создании условного рефлекса сердечно-сосудистой системы на выносливость. Показана возможность оптимизации этого процесса. Предложена физиологическая функция качества для выбора оптимизма.

Ключевые слова: выносливость, сердечно-сосудистая система, оптимизация, функция качества.

Questions of medical-pedagogical supervision are considered at creation of a conditioned reflex of cardiovascular system on endurance. Possibility of optimization of this process is shown. Physiological function of quality for an optimism choice is offered.

Keywords: endurance, cardiovascular system, optimization, quality function.

Введение

Известно, что выносливость в общефизическом смысле есть способность выдерживать повторяющуюся (циклическую) нагрузку [1]. Такое качество свойственно и организму человека. При этом видов выносливости может быть достаточно много. Нас в данном случае, прежде всего, интересует «физическая» выносливость, которую целесообразно рассматривать в трех аспектах:

1. Как способность выдерживать предусмотренную нагрузку в течение возможно более длительного времени;

2. Как способность противостоять утомлению и выполнять в течение времени требуемую работу;

3. Как способность мышц к тренировке в течение длительного периода времени без признаков выраженной усталости.

Все три аспекта, лежащие в основе реализуемой технологии врачебно-педагогического наблюдения (ВПН), имеют одну и ту же цель: выработку и сохранение физиологического рефлекса, который позволяет человеку поддерживать высокую работоспособность в рамках долгого промежутка времени. Этой цели посвящены многочисленные исследования. Они позволили определить самые разнообразные физиологические результаты. Рассмотрим некоторые из них.

Отмечается, например, что для тренировки выносливости необходимо участие не менее одной шестой части всей мышечной массы и интенсивность нагрузки должна составлять 30 – 50 % от максимально допустимой. На биохимическом уровне тренировки сопровождаются уменьшением образования свободных радикалов - оксидантов, улучшается утилизация аммиака («фактора утомления») [2]. Исследования и соавторов (1987 г.) показали, что концентрация бета – эндорфина увеличивается, в основном, в рамках аэробных тренировок. Тренировки на выносливость повышают интенсивность механизмов окисления жирных кислот и способность извлекать из них больше энергии, что позволяет экономить запасы гликогена. На биофизическом уровне с увеличением мышечной выносливости растет число митохондрий в 3 – 4 раза и возрастает роль липидов. Исследования показали, что ежедневные тренировки на выносливость сопровождаются распадом гликогена в работающих мышцах и углеводов. Наблюдается снижение энергетического вклада углеводов и повышается энергетический вклад жиров (« жировой сдвиг»). На анатомическом уровнен отмечается развитие густой сети артерий по рассыпному типу. Гипертрофия мышц рассматривается как неспецифическая реакция скелетных мышц на

физические упражнения [3]. В процессе тренировок на выносливость уменьшается количество красных мышц.

Приведенный краткий перечень результатов реакции физиологических систем позволяет сделать вывод о том, что в рамках тренировок на выработку «физической» выносливости затрагивается большое число физиологических функциональных систем (ФУС) на всех уровнях деятельности организма.

Постановка задачи

Оптимизация технологии врачебно-педагогических наблюдений (ВПН) в соответствии со сделанным выводом требует системного анализа механизма тренировок. Отметим, что основой развития специальной тренированности является общефизическая подготовка (ОФП). При этом, чем богаче набор соответствующих двигательных навыков, чем выше развитие необходимых физических качеств, тем ОФП будет эффективнее. В процессе тренировок происходит адаптация организма путем формирования следующей структурной взаимосвязи:

1. В аппарате нервной и гуморальной регуляции возникают изменения, связанные с формированием устойчивого условно-рефлекторного динамического стереотипа и увеличением фонда двигательных навыков. Устанавливается устойчивая координация между циклами двигательной реакции и дыханием. Возрастает роль вегетативной нервной системы;

2. Увеличиваются одновременно и мощность, и экономичность функционирования двигательного аппарата (возникает рабочая гипертрофия мышечных волокон, наблюдается рост числа и массы митохондрий, активизируется ресинтез АТФ). Улучшается способность мышц к захвату кислорода;

3. Увеличивается мощность и экономичность работы аппарата внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы. Активизируется синтез миокардиальных блоков, увеличивается число коронарных капилляров,

увеличивается просвет коронарных сосудов, возрастает концентрация гемоглобина.

Благодаря этому комплексу изменений увеличивается скорость сокращения и расслабления миокарда, обеспечивается больший конечный диастолический и ударный объем.

При этом в рамках максимально возможной нагрузки организм более тщательно расходует каждую единицу энергии. За счет этого в процесс вовлекаются большие мощности, чем у нетренированного человека. Однако, с ростом интенсивности физических нагрузок могут возникать ситуации с тяжелым исходом. Поэтому тренировки без определенных критериев лимитирования, возможно, приведут к умеренным изменениям физического состояния, но при их продолжении состояние может ухудшиться (Stromm S. B. и соавторы, 1984). Определение функционального состояния человека по общепринятой классификации Нью-Йоркского общества кардиологов, которое опирается на оценку возможности реализации им «обычной физической активности», не объективно, так как каждый специалист понимает такую активность по-своему. В результате оценки различных исследователей совпадают на 50-55% ( и соавторы, 2001).

Таким образом, медицинский контроль за состоянием организма в течение тренировки в реальном времени становится актуальной проблемой. Отмечают ( и соавторы, 1999), что разнообразные способы контроля, использующие «великое множество «индексов», «коэффициентов» и тому подобное, базируются на показателях сердечно-сосудистой системы (ССС)». Однако, очевидно, что болезненное состояние ССС не может соответствовать истинному энергообеспечению при тренирующих нагрузках.

Исследования здоровых нетренированных лиц показали, что самоконтроль, проводимый на уровне субъективного ощущения напряжения в сочетании с подсчетом частоты сердечных сокращений

(ЧСС), можно применять, тем более, что он позволяет осуществлять контроль в реальном времени и непрерывно (Chow и соавторы, 1984).

Объективность и глубина оценки состояния организма может быть усилена, если перейти от детерминированного выбора нагружения к случайному, то есть к случайной последовательности нагружений по интенсивности продолжительностью по 30 с. В соответствии с информационными оценками объем информации об исследуемом объекте в этом случае возрастает в 1,6 раза, а время достижения порога нагружения сокращается примерно в 1,7 раза. Безусловно, «критериальная» нагрузка требует более интенсивной работы всех органных контуров регулирования. Стохастические функциональные тесты значительно превосходят эффективность основных традиционных тестов по исследованию функционального состояния сердца (вариабельности ритма сердца). Однако, неспецифичные тесты позволяют скрытые возможности организма.

В целом следует отметить, что наиболее безопасна и достаточно информативна функциональная нагрузка, не превышающая 75% от максимально возможной для данного человека на момент обследования. Критической величиной физической нагрузки считается момент наступления декорреляции между физической нагрузкой и физиологическими параметрами. Статистический показатель декорреляции расценивается как проявление неадекватности реакции кровообращения на выполняемую нагрузку ( и соавторы, 2002).

Для иллюстрации высказанных положений рассмотрим несколько примеров ВПН, реализованных с целью коррекции физического состояния пациентов в МУЗ «Ариадна», г. Тольятти.

Пример 1

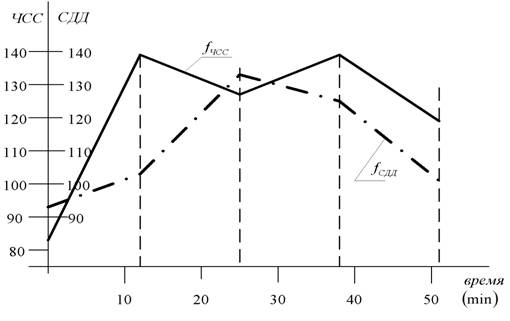

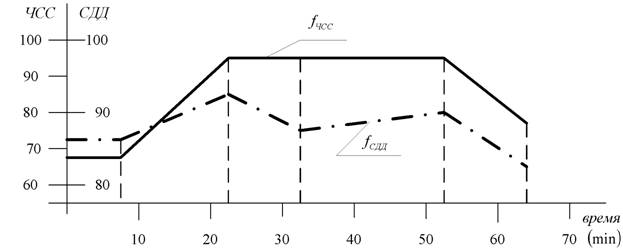

Ф. Н.В - 25 лет, здорова, тестирование ритмической гимнастикой. Врачебно-педагогическое наблюдение проводилось в три этапа, через месяц каждый этап. Результаты измерений представлены в таблице 1.

ВПН-1 Таблица 1

Время | 0 мин | 12 мин | 25 мин | 38 мин | 51 мин |

ЧСС | 84 | 138 | 126 | 138 | 120 |

СДД | 93,1 | 103,1 | 132 | 125,7 | 101,8 |

Рисунок 1- Начальные результаты ВПН, пример 1

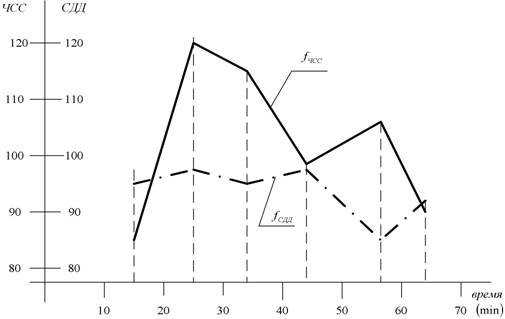

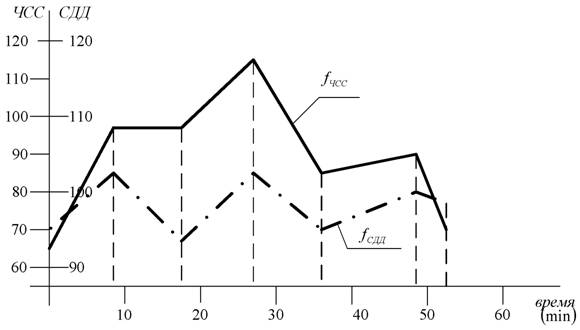

ВПН-2 , через 1 месяц Продолжение таблицы 1

Время | 0 мин | 12 мин | 25 мин | 40 мин | 58 мин |

ЧСС | 72 | 120 | 180 | 156 | 108 |

СДД | 104,7 | 119,4 | 126,2 | 115,2 | 101 |

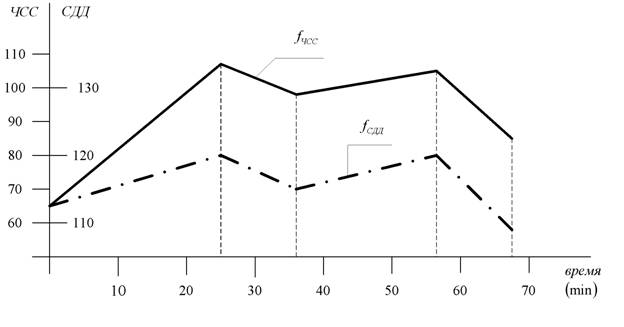

Рисунок 2 – Результаты ВПН через 1 месяц, пример 1

ВПН-3, через 2 месяца Продолжение таблицы 1

Время | 0 мин | 9 мин | 21 мин | 34 мин | 45 мин |

ЧСС | 84 | 126 | 180 | 186 | 108 |

СДД | 109,7 | 111 | 118,9 | 119,4 | 93,9 |

Рисунок 3 – Результаты ВПН через 2 месяца, пример 1

Здесь приняты следующие обозначения:

ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту;

СДД – среднее динамическое давление [4]:

СДД = (АДС - АДД)*0,42 + АДД;

Здесь АДС - артериальное давление систолическое;

АДД - артериальное давление диастолическое.

На основании результатов измерений построены графики, представленные на рисунках 1, 2 и 3. Из анализа этих графиков следует, что отсутствие адекватности изменений ЧСС = f1(t) и СДД = f2(t) наблюдается лишь в рамках ВПН-1, причем на ограниченном интервале времени (12мин – 38мин). Во всех остальных случаях (ВПН-2, ВПН-3) изменения ЧСС = f1(t) и СДД =f2(t) адекватны друг другу в течение всего периода тренировки.

Пример 2

ожирение второй степени, хронический тонзиллит.

ВПН-1 Таблица 2

Время | 15 мин | 25 мин | 34 мин | 44 мин | 56 мин | 64 мин |

ЧСС | 84 | 120 | 114 | 96 | 102 | 90 |

СДД | 95,2 | 96,5 | 94,4 | 94,4 | 86 | 91 |

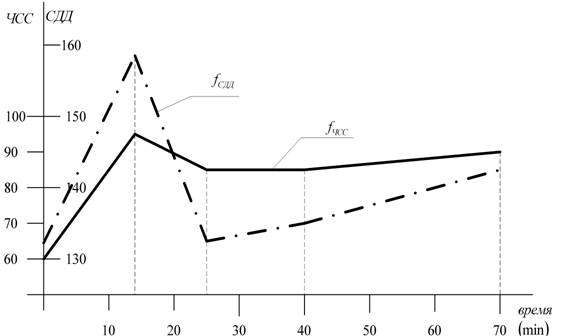

Рисунок 4 – Начальные результаты ВПН, пример 2

ВПН-2 (через 9 месяцев) Продолжение таблицы 2

Время | 0 мин | 8 мин | 22 мин | 32 мин | 52 мин | 64 мин |

ЧСС | 66 | 66 | 96 | 96 | 96 | 78 |

СДД | 86 | 86 | 92,3 | 88,1 | 91 | 81,8 |

Рисунок 5 – Результаты ВПН через 9 месяцев, пример 2

ВПН-3 (через 11 месяцев) Продолжение таблицы 2

Время | 0 мин | 9 мин | 18 мин | 27 мин | 36 мин | 48 мин | 52 мин |

ЧСС | 66 | 96 | 96 | 114 | 84 | 90 | 72 |

СДД | 93,9 | 103,1 | 93,1 | 102,3 | 95,2 | 98,9 | 96,8 |

Рисунок 6 – Результаты ВПН через 11 месяцев, пример 2

Пример 3

, гипертоническая болезнь первой степени, ожирение первой степени.

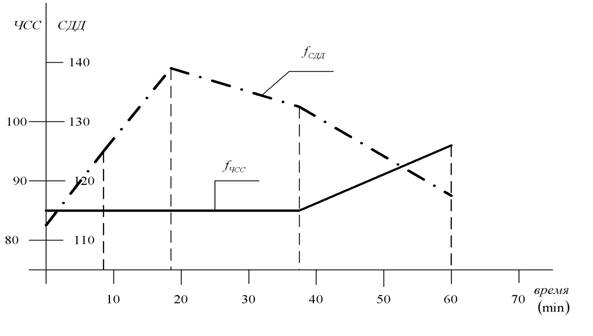

ВПН-1 Таблица 3

Время | 0 мин | 8 мин | 18 мин | 38 мин | 60 мин |

ЧСС | 84 | 84 | 84 | 84 | 96 |

СДД | 114,7 | 123,9 | 138,6 | 133,6 | 119,4 |

Рисунок 7 – Начальные результаты ВПН, пример 3

ВПН-2 (через 11 месяцев) Продолжение таблицы 3

Время | 0 мин | 13 мин | 25 мин | 40 мин | 70 мин |

ЧСС | 60 | 96 | 84 | 84 | 90 |

СДД | 131 | 157,8 | 131 | 135,2 | 141 |

Рисунок 8 – Результаты ВПН через 11 месяцев, пример 3

ВПН-3 (через 13 месяцев) Продолжение таблицы 3

Время | 0 мин | 25 мин | 36 мин | 56 мин | 67 мин |

ЧСС | 66 | 108 | 96 | 108 | 84 |

СДД | 111 | 120,7 | 113,1 | 120,7 | 106,8 |

Рисунок 9 - Результаты ВПН через 13 месяцев, пример 3

Из анализа результатов, адекватных тренировочному процессу второго примера (рисунки 4, 5, 6) видно, что в начальной стадии тренировок (ВПН-1) наблюдается несогласованность изменений ЧСС и СДД, особенно в конце занятий: сказывается усталость. Спустя 11 месяцев

занятий (ВПН-2, рисунок 5), измерения показывают наступление состояния, близкого к адекватности функций ЧСС = f1(t) и СДД = f2(t), в том числе и в конце занятий. Наконец, после 13 месяцев тренировок (ВПН-3, рисунок 6) адекватность ЧСС и СДД наблюдается в течение всей тренировки. Это свидетельствует о доступном состоянии управляемости относительно взаимодействия физиологических функциональных систем поддержания сердечного ритма (ЧСС) и артериального давления (СДД), несмотря на имеющиеся сложности функционирования организма, связанные ожирением второй степени и тонзиллитом.

Аналогичный результат возникает и в третьем примере, когда лечению были подвергнута больная гипертонией первой степени, осложненный ожирением первой степени (рисунки 7, 8, 9). В рамках ВПН-1 (рисунок 7) наблюдается полная несогласованность функций ЧСС и СДД, однако через 11 месяцев лечебных занятий (ВПН-2, рисунок 8) адекватность была достигнута, эффект был закреплен через 13 месяцев занятий (ВПН-3, рисунок 9).

Подводя итог постановке задачи, отметим, что приведенные примеры и процитированные положения подтверждают результаты исследований (1999 г.) о том, что оптимальными, наиболее показательными и экономичными, дающими большую эффективность, являются физические нагрузки при свободном выборе параметров нагрузки. Это говорит об обязательной индивидуализации тестов и целесообразности оперативного слежения за состоянием организма в реальном времени.

Выбор наблюдаемых параметров

Решение задачи о выборе наблюдаемых параметров связано с оптимизацией технологии врачебно-педагогических наблюдений. Так как

организм человека - многофункциональная многопараметрическая система, то целесообразно формализовать процесс ВПН следующим образом:

![]() <X, Y, T>, (1)

<X, Y, T>, (1)

где ![]() - формула технологии врачебно-педагогических наблюдений;

- формула технологии врачебно-педагогических наблюдений;

![]() - множество тестовых нагружений

- множество тестовых нагружений ![]() ;

;

![]() - множество четверок параметров, наблюдаемых при контроле физиологического состояния организма;

- множество четверок параметров, наблюдаемых при контроле физиологического состояния организма;

T - множество моментов системного времени [5].

При этом под физиологическим состоянием (FS) будем понимать [6] целостную совокупность согласованных функциональных физиологических систем [7], определенную на общесистемном метаболизме и существующую на общесистемном множестве целей:

![]() (2) причем

(2) причем ![]() Но

Но ![]() , что следует из общей структуры ФУС [7] и поэтому

, что следует из общей структуры ФУС [7] и поэтому  Здесь

Здесь ![]() - i–я функциональная физиологическая система. Таким образом, выбор наблюдаемых параметров, позволяющий оптимизировать технологию ВПН:

- i–я функциональная физиологическая система. Таким образом, выбор наблюдаемых параметров, позволяющий оптимизировать технологию ВПН:  должен привести к требуемому показателю выносливости, достигнутому за более короткий промежуток времени реализации ВПН, то есть

должен привести к требуемому показателю выносливости, достигнутому за более короткий промежуток времени реализации ВПН, то есть

![]() если

если ![]()

![]() min, то есть i = min.

min, то есть i = min.![]()

![]() (3)

(3)

Здесь ![]() - мощность множества тестовых нагружений TN, то есть число тестовых нагружений, i – индекс мощности тестовых нагружений. Множества X, Y и Т, составляющие технологию ВПН, связаны между

- мощность множества тестовых нагружений TN, то есть число тестовых нагружений, i – индекс мощности тестовых нагружений. Множества X, Y и Т, составляющие технологию ВПН, связаны между

собой через системную функцию: ![]() Вместе с тем для физиологической функции известно [4], что

Вместе с тем для физиологической функции известно [4], что

![]()

![]() = r

= r![]()

![]() i

i![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (4)

(4)

Здесь петля метаболизм![]()

![]() результат

результат![]()

![]() метаболизм

метаболизм ![]()

![]() …является фрагментом категории функциональной физиологической системы, конкретный вид которой определяется навязываемой структурой информационных каналов [8].

…является фрагментом категории функциональной физиологической системы, конкретный вид которой определяется навязываемой структурой информационных каналов [8].

Выбор этой структуры определяется конструктивным подходом к наблюдениям. В данном случае (это следует из постановки задачи) целесообразно выделить каналы, определяющие процессы регуляции артериального давления. Тогда конкретный вид категории ФУС выглядит следующим образом [4]:

(5)

(5)

В соответствии с категорной моделью ![]()

![]() рост интенсивности нагрузки приводит к необходимости изменений метаболизма

рост интенсивности нагрузки приводит к необходимости изменений метаболизма ![]() (изменения размеров и числа митохондрий в клетках, изменения числа эндорфинов и так далее) из-за нарушения стазиса при нагружении, что сразу же сказывается на отображении r:

(изменения размеров и числа митохондрий в клетках, изменения числа эндорфинов и так далее) из-за нарушения стазиса при нагружении, что сразу же сказывается на отображении r: ![]() Это немедленно приводит к изменениям фиксированного отображения

Это немедленно приводит к изменениям фиксированного отображения  Происходит коррекция модели в НЦ, возникают изменения в компонентах отображения (НЦ, ГР) и

Происходит коррекция модели в НЦ, возникают изменения в компонентах отображения (НЦ, ГР) и ![]() Таким

Таким

образом, корректируется цель в нервном центре НЦ и модифицируется гуморальное регулирование ГР. Это вызывает модификации элементов

отображения ![]() , где поведенческое регулирование ПР фиксирует новую модель

, где поведенческое регулирование ПР фиксирует новую модель![]()

новый достигнутый уровень, что одновременно связывается с коррекцией просвета артериол ПР, потребной массы крови МК, транспортируемой из депо крови ДК, приемлемой вязкостью крови ВК в соответствии с процессами кроверазрушения КР и кровообразования КО. Отсюда система регулирования, получившая возмущение из-за разбаланса на уровне

новый достигнутый уровень, что одновременно связывается с коррекцией просвета артериол ПР, потребной массы крови МК, транспортируемой из депо крови ДК, приемлемой вязкостью крови ВК в соответствии с процессами кроверазрушения КР и кровообразования КО. Отсюда система регулирования, получившая возмущение из-за разбаланса на уровне ![]() становится более чувствительной и работоспособной. Однако, границы работоспособности лимитируются пределами массы крови в сердечно-сосудистой системе и возможностями вариантов поведенческого регулирования ПР. В этом отношении было показано [9], что кардиосистема обладает лишь четырьмя вариантами адаптации до момента полного исчерпания возможностей подстройки. Эта картина хорошо проявлена в [8] при рассмотрении динамики взаимодействия функциональных систем поддержания артериального давления и сердечного ритма с помощью функции динамического соответствия СДД и ЧСС. Было показано, что наилучшие адаптивные свойства сердечно-сосудистая система имеет в границе третьей и четвертой зон адаптации, то есть с тремя и четырьмя включенными контурами адаптации. В рамках третьей зоны организм имеет запас роста СДД и ЧСС адекватно нагрузке. Четвертая зона является зоной перехода в состояние утомляемости или срыва, так как запасы адекватного соответствия исчерпаны: все контуры регулирования использованы. Одновременно следует отметить, что третья зона соответствует максимально переносимой внешней нагрузке.

становится более чувствительной и работоспособной. Однако, границы работоспособности лимитируются пределами массы крови в сердечно-сосудистой системе и возможностями вариантов поведенческого регулирования ПР. В этом отношении было показано [9], что кардиосистема обладает лишь четырьмя вариантами адаптации до момента полного исчерпания возможностей подстройки. Эта картина хорошо проявлена в [8] при рассмотрении динамики взаимодействия функциональных систем поддержания артериального давления и сердечного ритма с помощью функции динамического соответствия СДД и ЧСС. Было показано, что наилучшие адаптивные свойства сердечно-сосудистая система имеет в границе третьей и четвертой зон адаптации, то есть с тремя и четырьмя включенными контурами адаптации. В рамках третьей зоны организм имеет запас роста СДД и ЧСС адекватно нагрузке. Четвертая зона является зоной перехода в состояние утомляемости или срыва, так как запасы адекватного соответствия исчерпаны: все контуры регулирования использованы. Одновременно следует отметить, что третья зона соответствует максимально переносимой внешней нагрузке.

Проведенный анализ подтверждает, что для формирования оптимальной тренировочной технологии наиболее удобны и достаточно информативны измерения сердечного ритма артериального давления.

Оптитмизация технологии ВПН

Выше было отмечено, что ![]() если число тестовых нагружений

если число тестовых нагружений ![]() стремится к минимуму при условии достижения требуемого (или заданного) уровня выносливости. Так как функция

стремится к минимуму при условии достижения требуемого (или заданного) уровня выносливости. Так как функция ![]() это многомерная функция, то её оптимум можно оценить только по косвенным признакам с помощью специально конструируемой функции качества. Целесообразно использовать в виде функции качества в данном случае зависимость среднего динамического давления СДД от частоты сердечных сокращений ЧСС:

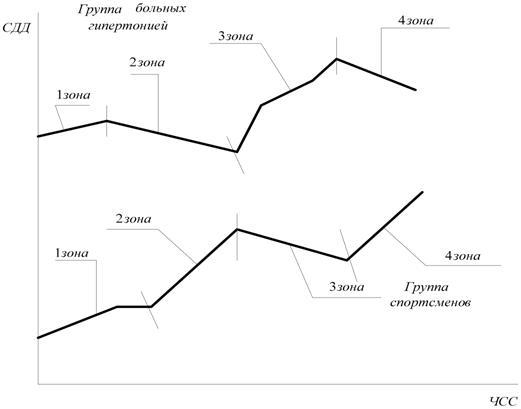

это многомерная функция, то её оптимум можно оценить только по косвенным признакам с помощью специально конструируемой функции качества. Целесообразно использовать в виде функции качества в данном случае зависимость среднего динамического давления СДД от частоты сердечных сокращений ЧСС: ![]() . Как мы уже отметили ранее, эта функция иллюстрирует работу адаптивных контуров сердечно-сосудистой системы. Она имеет вид, представленный на рисунке 10 [8].

. Как мы уже отметили ранее, эта функция иллюстрирует работу адаптивных контуров сердечно-сосудистой системы. Она имеет вид, представленный на рисунке 10 [8].

Рисунок 10 - График динамического соответствия СДД ЧСС

Функция ![]() для больных гипертонией, приведенная нами, характерна по своему виду вообще для всех не спортсменов и,

для больных гипертонией, приведенная нами, характерна по своему виду вообще для всех не спортсменов и,

конечно, наиболее неординарна для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. На представленном рисунке график ![]() для спортсменов имеет характер экстремума (min) при переходе от 3 к зоне 4. У больных разных интенсивностей поражения ССС функция

для спортсменов имеет характер экстремума (min) при переходе от 3 к зоне 4. У больных разных интенсивностей поражения ССС функция  также имеет характер экстремума (max) при переходе от зоны 3 к зоне 4. Таким образом, для спортсменов можно рекомендовать интенсифицировать нагружение с ростом ЧСС и СДД на 10% относительно экстремума (min). Для всех остальных участников тренировок – снижение интенсивности нагрузок по паре (ЧСС, СДД) на 10% относительно экстремума (max). В обоих случаях

также имеет характер экстремума (max) при переходе от зоны 3 к зоне 4. Таким образом, для спортсменов можно рекомендовать интенсифицировать нагружение с ростом ЧСС и СДД на 10% относительно экстремума (min). Для всех остальных участников тренировок – снижение интенсивности нагрузок по паре (ЧСС, СДД) на 10% относительно экстремума (max). В обоих случаях  >0, что характеризует запас адаптационных возможностей организма и способствует эффективному процессу формирования рефлекса выносливости в рамках ВПН. Следует также отметить, эта зависимость строго индивидуализирована, а значит, она адекватна конкретному организму и конкретному его состоянию. Это говорит о том, что при использовании четырехзонной зависимости

>0, что характеризует запас адаптационных возможностей организма и способствует эффективному процессу формирования рефлекса выносливости в рамках ВПН. Следует также отметить, эта зависимость строго индивидуализирована, а значит, она адекватна конкретному организму и конкретному его состоянию. Это говорит о том, что при использовании четырехзонной зависимости ![]() как функции качества можно быстрее организовать выход на чувствительную зону формирования условного рефлекса выносливости.

как функции качества можно быстрее организовать выход на чувствительную зону формирования условного рефлекса выносливости.

Таким образом, в составе оптимизированной ВПН можно принципиально

выделить два режима: первый режим – это режим определения экстремального состояния, которым следует считать переход от интервала третьей зоны к интервалу четвертой зоны на графике соответствия ![]() :

: ![]() для спортсменов и

для спортсменов и ![]() для всех остальных пациентов; второй режим

для всех остальных пациентов; второй режим

– это режим реализации принятой методики ВПН при поддержании  за счет варьирования тестовых нагрузок.

за счет варьирования тестовых нагрузок.

В этом случае оптимизированная ВПН складывается следующим образом:

- доведение организма тестовой нагрузкой до состояния  , то есть осуществление соответствующего «разогрева» организма;

, то есть осуществление соответствующего «разогрева» организма;

- реализация основной нагрузки;

- контроль поддержания ![]() при реализации основной нагрузки во весь её период в режиме реального времени;

при реализации основной нагрузки во весь её период в режиме реального времени;

- выполнение сброса основной нагрузки организация динамического отдыха организма;

- осуществление следующего «разогрева» организма;

- и так далее.

При этом определение ![]() можно реализовать измерительной системой, имеющей следующую структуру:

можно реализовать измерительной системой, имеющей следующую структуру:

(6)

где ![]() - комплексный входной сигнал , содержащий информацию о пульсе и артериальном давлении;

- комплексный входной сигнал , содержащий информацию о пульсе и артериальном давлении;

![]() коммутация аналогового типа;

коммутация аналогового типа;

![]() первичное преобразование уровней артериального давления;

первичное преобразование уровней артериального давления;

![]() первичное преобразование пульсовой волны;

первичное преобразование пульсовой волны;

![]() аналого-цифровое преобразование в каждом канале соответственно;

аналого-цифровое преобразование в каждом канале соответственно;

![]() числовое преобразование в канале артериального давления;

числовое преобразование в канале артериального давления;

![]() числовое преобразование в канале измерения частоты сердечных сокращений;

числовое преобразование в канале измерения частоты сердечных сокращений;

![]() функциональное преобразование вида

функциональное преобразование вида ![]()

![]() функциональное преобразование по определению экстремальной пары

функциональное преобразование по определению экстремальной пары  ;

;

![]() (t) – выходное функциональное преобразование в виде пары

(t) – выходное функциональное преобразование в виде пары ![]() .

.

Измерительное уравнение этой измерительной процедуры имеет вид:  (7)

(7)

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что предлагаемый подход к организации процесса тренировок на формирование выносливости основан на постоянном мониторинге артериального давления и частоты сердечных сокращений конкретного человека, что позволяет индивидуализировать технологию ВПН, делает её гибкой и управляемой, вплоть до своевременного прекращения тренировки или снижения физической нагрузки. В этом мы видим неоспоримое преимущество предлагаемого нами метода.

Литература

1. Советский Энциклопедический Словарь/ Под ред. . М.:Изд. «Советская Энциклопедия». 19с.

2. Збарский химия/ , , М.: Медгиз. 19с.

3. Меерсон медицина и защитные эффекты адаптации. М.: Медицинское инфор. Агентство. 19с.

4. , Слугин анализ при оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека // Биомедицинская радиоэлектроника. 2008. №4. С.52-58.

5. Общая теория систем: метематические основы. М.: Мир. 19с.

6. , Муха полиграфических исследований в оценке физиологического состояния организма// Биомедицинская радиоэлектроника. 2008. №4. С.

7. Нормальная физиология: курс физиологии нормальных систем/ Под ред. . М.: Медицинское информационное агентство. 19с.

8. Муха аспекты медицинских измерений // Биомедицинская радиоэлектроника. 2008. №3. С.10-15.

9. , Бугров -топологическая модель функции адаптации и оценке качества адаптации // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. 2007. №5. С. 29-35.