В ходе обследования установлено, что допущенные детьми с ФАС ошибки в тестах «на слежение» чаще всего были связаны с возникновением саккадических движений глаз и не были следствием того, что ребенок отвлекался от выполнения теста внешними факторами, то есть не зависели от внимания ребенка.

Вероятно, причиной рассмотренных нарушений, выявленных по результатам «тестов на слежение», у детей с ФАС может являться замедление проводимости на участках рефлекторной дуги, обеспечивающей функционирование глазодвигательных мышц. В результате у таких детей нарушаются некоторые «тонкие» функции глазодвигательных мышц (плавные прослеживающие, саккадические движения), что препятствует их полноценной зрительной работоспособности при выполнении сложных заданий и чтении. Возможно, что это обстоятельство служит одной из причин возникновения определенных затруднений в обучении детей с ФАС.

На следующем этапе исследований был выполнен тест на восприятие движения Motion perception test, который проводился нами в двух группах детей – основной группе (дети с фетальным алкогольным синдромом) и контрольной группе 1 (дети без фетального алкогольного синдрома из детских домов Санкт-Петербурга). При постановке этого теста оценке подлежали два показателя: доля правильного определения направления движения тестовых точек, в зависимости от уровня сложности теста (7 уровней), а также время ответа (время, потребовавшееся исследуемому ребенку для определения направления движения тестовых точек).

По результатам теста «Motion perception test», процент детей с фетальным алкогольным синдромом, правильно определивших направление движения тестовых точек, оказался значительно ниже, чем в контрольной группе (F(1,87)=5.77, p=0.018).

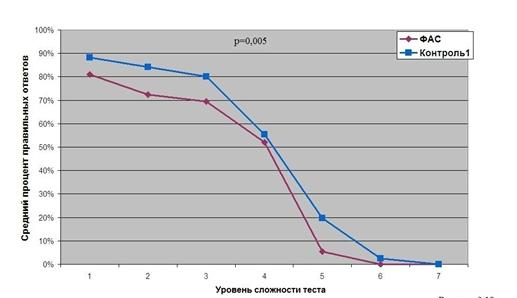

Следует отметить, что дети с ФАС демонстрируют более низкие результаты на всех уровнях теста (F(6,82)=3.35, p=0.005: Рис.5). Причем различия между соответствующими показателями в сравниваемых группах детей нарастают, по мере усложнения тестовых заданий (F(6,82)= 242.71, p<0.001).

При этом в обеих группах отмечена тенденция к уменьшению процента обследованных, правильно определивших направление движения тестовых точек, по мере увеличения уровня сложности теста (уменьшение количества точек, одновременно двигающихся в одном направлении).

Рис.5. Количество правильных ответов по результатам теста на восприятие движения различного уровня сложности у пациентов основной и контрольной групп.

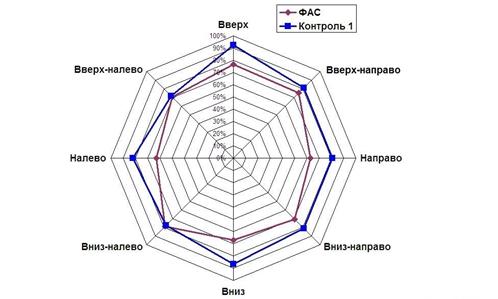

Также установлено, что в обеих исследуемых группах процент правильного определения направления движения тестовых точек различался, в зависимости от заданного программой направления их движения: доля правильного определения направления движения тестовых точек была выше при их перемещении в вертикальном направлении, по сравнению с горизонтальным (F(1,87)=9.39, p=0.003, Рис. 6).

Наибольшей разница в количестве правильных ответов при сравнении различных групп обследованных оказалась в «кардинальных» (горизонтальное и вертикальное направления), а не в «косых» направлениях движения (F(1,87)=3.78, p=0.055) (см. рис.6). Полученные данные могут означать, что в центральных отделах зрительного анализатора есть определенные тенденции восприятия и возможное «превалирование» в определении направления – асимметрия восприятия.

При оценке времени ответа на тест не было выявлено статистически достоверных различий между исследуемыми группами: время, потребовавшееся обследованным для определения направления движения тестовых точек, было практически одинаковым у детей с ФАС и их сверстников, не страдающих этим синдромом (F(1,87)=0.123, p=0.727). Вместе с тем, важно отметить, что при проведении других когнитивных тестов детям с ФАС [Janzen A. L. et al., 1995; Green C. R. et al., 2009], им требовалось большее количество времени на ответ, чем пациентам контрольной группы.

Рис.6. Средний процент правильных ответов по результатам теста на восприятие движения, в зависимости от направления движения тест-объекта, у пациентов основной и контрольной групп.

По данным некоторых авторов [Bolzani R. et al., 2006; Benassi M. et al., 2010], тест на восприятие движения Motion perception test косвенно оценивает когнитивное развитие и функционирование крупноклеточных (магноцеллюлярных) проводящих путей головного мозга. Полученные нами данные свидетельствуют о заметном нарушении восприятия движения (которое является одной из важных когнитивных функций) у детей с ФАС, по сравнению с их сверстниками (1-я контрольная группа) без этого синдрома. Имеющиеся результаты могут быть объяснены возможным поражением у детей на фоне фетального алкогольного синдрома магноцеллюлярных проводящих путей корковой части зрительного анализатора, поскольку именно они отвечают за передачу информации, связанной с движением и контрастной чувствительностью. При этом восприятие движения служит одной из важных функций зрительного анализатора, обеспечивая многие аспекты анализа окружающего мира. Нарушение восприятия ребенком с ФАС движущихся объектов, безусловно, оказывает негативное влияние на темпы его психофизиологического развития и на качество его жизни – в дальнейшем.

1.7. Основные электрофизиологические показатели зрительного анализатора детей с ФАС.

Исследование электрогенеза зрительного анализатора (ЭРГ и ЗВКП) было проведено в двух группах детей – основной группе (дети с фетальным алкогольным синдромом) и контрольной группе 1 (дети без фетального алкогольного синдрома из детских домов Санкт-Петербурга).

По данным электрофизиологических исследований, для детей с ФАС было характерно выраженное снижение амплитуды и увеличение латентности всех биопотенциалов сетчатки. При анализе полученных результатов в обследованных группах пациентов зарегистрировано статистически значимое снижение всех параметров электрогенеза сетчатки и зрительного нерва у детей с фетальным алкогольным синдромом, относительно детей контрольной группы (табл.6).

Таблица 6.

Результаты электрофизиологического обследования органа зрения у детей с фетальным алкогольным синдромом и первой контрольной группы (M±m).

Исследованные электрофизиологические параметры | Группы | Критерий Манна-Уитни | P | |||

ФАС | Контроль 1 | |||||

Общая ЭРГ | а-волна | Амплитуда, мсек | 26,7±3,6 | 40,6±8,6 | 22,0 | <0.001 |

Латентность, мкВ | 25,1±4,2 | 20,5±2,9 | 71,5 | <0.01 | ||

b-волна | Амплитуда, мсек | 186,5±25,8 | 243,5±27,1 | 10,5 | <0.001 | |

Латентность, мкВ | 54,2±5,6 | 43,6±3,6 | 16,5 | <0.001 | ||

Макуляр-ная ЭРГ | а-волна | Амплитуда, мсек | 4,8±1,0 | 6,2±0,7 | 55,5 | <0.01 |

Латентность, мкВ | 24,3±4,3 | 17,9±1,8 | 28,0 | <0.001 | ||

b-волна | Амплитуда, мсек | 13,8±3,5 | 17,1±2,4 | 16,5 | <0.01 | |

Латентность, мкВ | 59,3±4,3 | 51,1±4,6 | 38,0 | <0.01 | ||

ЗВКП на вспышку | Р100 | Амплитуда, мсек | 8,1±7,8 | 17,6±6,5 | 47,5 | <0.01 |

Латентность, мкВ | 112,2±9,9 | 98,6±6,6 | 41,0 | <0.01 |

Как видно из данных, представленных в таблице, у детей с ФАС наиболее заметным оказалось снижение амплитуды и повышение латентности a-волны общей и макулярной ЭРГ. Этот факт возможно объяснить доминирующим снижением функциональной активности фоторецепторов в периферических и центральном отделах сетчатки. Выраженное снижение амплитуды b-волны общей ЭРГ может свидетельствовать об изменениях биполярных клеток и клеток Мюллера, а также метаболических нарушениях сетчатки различной степени выраженности.

При исследовании зрительных вызванных корковых потенциалов отмечено снижение показателей электрической активности зрительного нерва у детей с ФАС, характеризующееся снижением амплитуды пика Р100 и увеличением латентности пика Р100 (см. табл.6), относительно нормативных величин и соответствующих показателей у детей контрольной группы (F=3.02 для латентности Р100; F=4.2 для амплитуды Р100; p<0,001).

Снижение параметров ЗВКП в группе детей с ФАС свидетельствует о нарушении проведения зрительного импульса по зрительным трактам на уровне 3 нейрона зрительного анализатора и/или выше.

Таким образом, результаты электрофизиологического обследования свидетельствуют о снижении у детей с фетальным алкогольным синдромом функциональной активности наружных (фоторецепторы) и внутренних (биполярные клетки и клетки Мюллера) слоев сетчатки, на фоне увеличения времени проведения в I и II нейронах. Наряду с этим, у таких детей незначительно снижена активность фоторецепторов в макулярной зоне сетчатки на фоне увеличенной латентности, а также снижена функциональная активность III нейрона зрительного анализатора, на фоне нормального времени проведения импульса в данном отделе зрительного анализатора. При этом наиболее выраженные изменения электрогенеза зрительного анализатора у детей с ФАС выявлены со стороны показателей ЗВКП, которые характеризуют состояние электрической активности на уровне 3-го нейрона зрительного анализатора и выше, что согласуется с частотой обнаружения патологии нервной системы у детей с ФАС.

Таким образом, по результатам выполненных исследований установлено, что у детей с ФАС анатомические и функциональные изменения органа зрения наблюдаются чаще, чем у их здоровых сверстников. «Глазные» проявления ФАС специфичны и характеризуются наличием блефарофимоза, телекантуса, микрофтальма, косоглазия, эпикантуса, птоза верхнего века, аномалий рефракции, с преобладанием гиперметропии и гиперметропического астигматизма, снижения показателей центральной статической компьютерной периметрии, без сужения периферических границ и скотом, нарушений саккадических движений глаз, а также восприятия движения и электрогенеза зрительного анализатора.

Рассмотренные функционально-анатомические нарушения зрительного анализатора, с одной стороны, служат дополнительным свидетельством наличия у ребенка фетального алкогольного синдрома и упрощают диагностику этого заболевания. Вместе с тем, в сочетании с соматическими и психомоторными нарушениями, они утяжеляют общее состояние и нервно-психическое развитие детей с ФАС. В связи с этим, дети с подозрением на фетальный алкогольный синдром должны быть тщательно исследованы офтальмологом.

В целом же, диагностика, лечение и полноценная абилитация детей с фетальным алкогольным синдромом неосуществимы без функционального взаимодействия медицинских специалистов (психоневрологи, офтальмологи и др.), педагогов, а также органов социальной опеки.

Выводы

1. У детей с фетальным алкогольным синдромом блефарофимоз, эпикантус, телекантус, микрофтальм, птоз верхнего века и косоглазие наблюдаются чаще, чем у их здоровых сверстников. У 10% детей с ФАС обнаружено характерное сочетание «пальпебрального синдрома» с телекантусом и микрофтальмом.

2. У детей с ФАС отмечается статистически значимое снижение остроты зрения как без оптической коррекции, так и с максимальной коррекцией, по сравнению со здоровыми детьми контрольных групп.

3. У 24% пациентов с ФАС регистрируются субнормальные показатели центральной статической компьютерной периметрии, при сохранности периферических границ полей зрения, на фоне диффузного снижения ответа на стимул со всех оцениваемых зон сетчатки.

4. У детей с ФАС аномалии рефракции встречаются чаще, чем у здоровых детей. При этом частота обнаружения гиперметропии почти вдвое, а гиперметропического астигматизма - в 4 раза превышает таковую у здоровых детей соответствующего пола и возраста.

5. У детей с ФАС обнаружено нарушение плавных прослеживающих, саккадических движений глазных яблок, по результатам тестов слежения, и нарушение восприятия движения, по результатам «Motion perception program», по сравнению со здоровыми детьми из контрольных групп.

6. У детей с фетальным алкогольным синдромом снижен электрогенез наружных и внутренних слоев как всей сетчатки, так и ее макулярной зоны, на фоне увеличения времени проведения в I и II нейронах зрительного анализатора, а также снижено проведение зрительного стимула на уровне III нейрона зрительного анализатора и выше, на фоне нормального времени проведения импульса.

Список работ, опубликованных ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Gummel K. K. Visual and ocular motor functions in Russian orphanage children with fetal alcohol syndrome (FAS) / K. K. Gummel, J. Ygge, V. Brzhesky, A. Zajchik // XII Nordiska Barnoftalmologiska Kongressen. - Turku, 2005. - P. A29.

2. Гуммель функции зрительного анализатора у детей с фетальным алкогольным синдромом / , Я. Игге, , // Сборник материалов научно-практической конференции посвященной 70-летию основания первой в России кафедры детской офтальмологии // Современные проблемы детской офтальмологии. – СПб, 2005. - C. 39-40.

3. Гуммель зрительного анализатора у детей с фетальным алкогольным синдромом / , Я. Игге, , // Сборник материалов научно-практической конференции Перспективы развития детской офтальмологической службы. – Ташкент. Узбекистан, 2005.

4. Gummel K. K. Motion perception in children with fetal alcohol syndrome / J. Ygge, K. K. Gummel, R. Bolzani, V. Brzhesky // Program Summary Book 2006 ARVO Annual Meeting. – Florida. USA, 2006. - Р.150.

5. Gummel K. K. Visual and ocular motor functions in russian orphanage children with fetal alcohol syndrome / K. K. Gummel, J. Ygge, V. V. Brzhesky // EVER 2006. Abstracts. - Villamoura. Portugal, 2006 –P.235.

6. Gummel K. K. Motion perception in Russian children with fetal alcohol syndrome (FAS) / K. K. Gummel, J. Ygge, V. V. Brzhesky, A. S. Zajchik, R. Bolzani, S. Giovagnoli, M. Benassi // Perception. – 2006. - Vol.35. - P.94.

7. Гуммель статической компьютерной периметрии (RBP) у детей с фетальным алкогольным синдромом / , , Я. Игге // Сборник материалов научно-практической конференции // Детская офтальмология итоги и перспективы. – М., 2006. - C.304-305.

8. Gummel K. K. Saccadic and tracking performance in children with fetal alcohol syndrome / K. K. Gummel, J. Ygge, V. V. Brzhesky, R. Bolzani // PerceptionVol.36, Suppl. - P.35.

9. Гуммель визометрии, рефрактометрии и статической компьютерной периметрии (RBP) у детей с фетальным алкогольным синдромом / , , Я. Игге // Сборник научных статей // Современные проблемы офтальмологии. – СПб, 2007. - С.5-8.

10. Гуммель характеристики зрительного анализатора у детей с фетальным алкогольным синдромом / , , Я. Игге // Клиническая офтальмология. – 2007. - Т.8, №1. - С. 25-28.

11. Гуммель алкогольный синдром (обзор литературы) / , , Я. Игге // Сборник научных трудов // Областная детская клиническая больница: клинико-диагностические и организационные проблемы. – 2008. - Т. 4. - С.292-302.

12. Гуммель изменения органа зрения у детей с фетальным алкогольным синдромом / , // Сборник материалов научно-практической конференции // Актуальные проблемы офтальмологии. – М., 2009. - С.111-114.

13. Gummel K. K. VEP and ERG characteristics in russian children with FAS / K. K. Gummel, V. V. Brzhesky // SOE 2009 the 17-th congress of the european society of ophthalmology // Abstract book. – Amsterdam, 2009. - P.80.

14. Гуммель изменения глаза и его вспомогательного аппарата у детей с фетальным алкогольным синдромом / // Материалы юбилейной конф., посвящ. 75-летию основания первой в России кафедры детской офтальмологии. – СПб, 2010. – Т.1. – С. 86–90.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |