Тема урока: Анатомия и физиология анализатора, функционирующего по единым законам с оптическими приборами.

План урока.

Ν п/п | Этап урока | Приемы и методы |

1. | Организация начала занятия. Постановка задач урока. | Краткое сообщение учителя. |

2. | Повторение. Контроль домашнего задания | Фронтальный опрос. |

3. | Подготовка к основному этапу занятия. Постановка учебной проблемы. Актуализация знаний. | Беседа ( объяснение учащимся целей учебного занятия одновременно с сообщением темы). |

4. | Изучение нового материала ( в области биологии ). | Рассказ учителя. Фрагмент видеофильма. Работа с учебником. Ответы на вопросы. |

5. | Повторение и закрепление знаний и способов действий ( в области физики ) ранее изученного материала « Законы геометрической оптики», «Зрение». | Беседа. Работа у доски и в тетради. Демонстрация слайдов « Зрение» (интерактивный режим). |

6. | Первичная проверка понимания, закрепление знаний. | Ответы на вопросы учителя. Повторение главного ( «пересечение тем»). |

7. | Контроль и самопроверка знаний. | Проведение письменного опроса. |

8. | Подведение итогов. | Выделение учителем главного. Повторение. |

9. | Домашнее задание. | Запись на доске. Желающим « особое» задание на карточках. |

План - конспект открытого урока.

Глаз | Собирающая: а > 2f, |

1, 2 этапы

Учитель: Мы изучаем раздел «Органы чувств и восприятия». На прошлом уроке мы изучали анализаторы. Вспомните и дайте определение анализаторам.

Ученик: Это система чувствительных нервных образований воспринимающих и анализирующих раздражения.

Учитель: Из чего складываются анализаторы?

Ученик: Рецептор, нервный путь и мозговой центр.

Учитель: Сегодня мы приступаем к изучению зрительного анализатора. Запишем тему урока.( запись на доске).

3 этап

Учитель: Благодаря зрительному анализатору мы получаем 90% информации об окружающей среде. Мы видим только при свете. Послушаем сообщение, которое приготовил Олег Иванов.

Сообщение ученика.

4 этап.

Учитель :Давайте познакомимся с анатомическими особенностями зрительного анализатора (фрагмент видеофильма).

Работа учащихся с учебником стр. 178.

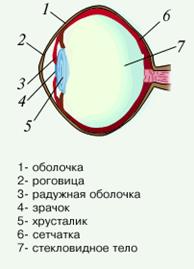

Учитель: На таблице вспомогательные органы: брови, веки, ресницы, слезная железа. Глаз имеет форму шара, расположенного в полости черепа в глазнице. Он состоит из оболочек:

- белочная оболочка, в передней, прилегающей к роговице прозрачна, как стекло,

под белочной оболочкой расположена сосудистая оболочка, в передней части которой – радужная оболочка, от которой зависит цвет глаз. В центре радужной оболочки расположен зрачок – отверстие, которое может быть больше или меньше в зависимости от яркости света

перед зрачком передняя камера глаза, в которой находится жидкость,

за зрачком располагается хрусталик – двояковыпуклая линза. Хрусталик может менять свою кривизну,

за хрусталиком расположено стекловидное тело, которое заполняет все пространство.

Учитель: Вернемся к рассмотрению оболочек. Итак, белочная сосудистая оболочка изнутри черная – это пигмент, он улавливает свет. Под сосудистой оболочкой расположена сетчатка – это чувствительная оболочка, состоящая из рецепторов, которые имеют форму колбочек и палочек. Колбочки воспринимают яркий свет и цвет, палочки – сумеречный свет. Рецепторы распределены неравномерно, больше всего их скапливается напротив зрачка – это желтое пятно, поэтому мы лучше всего видим то, что у нас перед глазами.

Нервные окончания образуют зрительный нерв, который уходит в мозг, в зрительный центр.

Изображение возникает на сетчатке уменьшенным и перевернутым. Почему?

5 этап

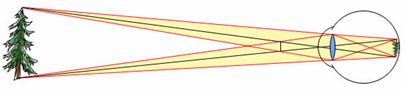

Учитель: Согласно теме урока давайте подумаем, какой же оптический прибор напоминает нам человеческий глаз, в каком оптическом приборе мы получаем изображение предмета уменьшенное, перевернутое, действительное.

Ученик: Фотоаппарат

Учитель: Действительно, в человеческом глазе роль объектива выполняет хрусталик совместно с преломляющей средой роговицы, влаги передней камеры и стекловидного тела. Изображение получается на светочувствительной поверхности сетчатки.

Но перед тем, как перейти к вопросу получения изображения на сетчатке давайте вспомним основные законы геометрической оптики.

Ученики: 1. Закон прямолинейного распространения света в однородной среде.

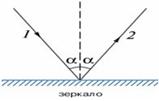

2. Закон отражения света: луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к отражающей поверхности лежат в одной плоскости.

Рис.1

3. Закон преломления: луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр к поверхности раздела двух сред лежат в одной плоскости.

Рис.2

где n12 - показатель преломления – постоянная величина и определяется оптическими свойствами граничащих сред.

Учитель обращает внимание на важное свойство света - обратимость световых лучей.

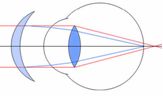

Учитель: Для построения изображения на сетчатке глаза и анализа, связанных с этим явлений пользуются, так называемым приведенным глазом.

Рис.3.

Рис.3.

Какую же оптическую деталь – сердце всех оптических приборов напоминает нам приведенный глаз человека?

Ученик: Линза – это прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями.

Учитель: Где же получается изображение удаленного предмета, например, звезды?

Если предмет {звезда} удален достаточно далеко, то считается, что лучи попадают в глаз человека параллельно главной оптической оси хрусталика, а точнее приведенного глаза и собираются где?

Ученик: В фокусе, т. е. на сетчатке глаза.

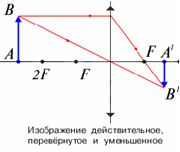

Учитель: Где же должен находиться предмет, на каком расстоянии от глаза, чтобы изображение было действительным, перевернутым, уменьшенным?

Ученик: На расстоянии d > больше двойного фокуса.

Ученик строит изображение предмета, комментируя построение.

Рис.4.

Рис.4.

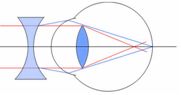

Учитель: Изображение получено за фокусом, т. е. сетчаткой глаза, а должно быть на сетчатке. И, сейчас, мы подходим к важнейшему свойству человеческого глаза, которое называется - аккомодация

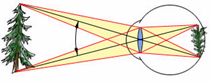

Аккомодация обеспечивает возможность получения на сетчатке резких изображений предметов, находящихся на различных расстояниях. С помощью мышечного усилия цилиарных мышц, увеличивающего кривизну хрусталика и, следовательно, уменьшающего его фокусное расстояние, глаз осуществляет наводку на нужное расстояние.

Большое расстояние или малый угол зрения

Небольшое расстояние или большой угол

Наименьшее расстояние, на котором нормальный глаз человека может отчетливо видеть предметы, меняется, в зависимости от возраста:

От 10см {до 20 лет}, до ~ 25см ~ 40 лет. За счет ослабления цилиарных мышц, которые управляют кривизной хрусталика, в более пожилом возрасте способность глаза к аккомодации еще уменьшается и наступает старческая дальнозоркость { показ слайда}.

Изображение находится за сетчаткой. Для исправления дальнозоркости, необходимо уменьшить фокус глаза. Это достигается путем использования очков с собирающими линзами.

Нередко, задний фокус глаза в спокойном состоянии лежит внутри глаза перед сетчаткой. Это близорукий глаз, такой глаз не видит отдаленные предметы. В этом случае надо уменьшить оптическую силу глаза, т. е. увеличить его фокус. Для этого используют рассеивающие линзы, которые уменьшают оптическую силу линзы и увеличивают ее фокус.

Выводы:

человеческий глаз – это объектив фотоаппарата,

изображение на сетчатке возникает вследствие преломления света на границе раздела сред: воздух - роговица - влага передней камеры - хрусталик - стекловидное тело,

- глаз видит далеко и близко путем аккомодации.

6 этап.

Первичная проверка понимания проводится в форме фронтального опроса по основным выводам в виде коротких вопросов согласно теме урока.

7 этап.

При контроле знаний используется проверочная разноуровневая письменная работа.

Вариант1 (1-ый уровень).

1. Назовите три составные части зрительного анализатора?

2. Какая составная часть анализатора воспринимает зрительное раздражение?

3. Где возникает изображение предмета?

4. Как называется способность глаза видеть далеко и близко?

Вариант 2 ( 2-ой уровень).

1.Какой составной частью анализатора осуществляется различие зрительного раздражения?

2. Какую роль выполняет зрачок?

3.Какие составные части анализатора выполняют роль объектива в человеческом глазе?

4. В чем различие близорукости от дальнозоркости?

Вариант 3 ( 3-ий уровень).

1. Какой составной частью анализатора проводится возбуждение в мозг?

2. Какая составная часть анализатора управляет кривизной хрусталика?

3. В чем заключается основное различие между глазом и фотоаппаратом?

4. Как, не снимая очки с собеседника определить, страдает он близорукостью или дальнозоркостью?

Учащиеся сдают 1 лист с ответами учителю, а 2-ой лист, прописанный под копирку, сверяют с ответами, написанными на доске, предварительно закрытыми.

8, 9 этапы.

После проведения самоконтроля учитель подчеркивает и выделяет основные понятия по теме урока и отвечает на вопросы учащихся по тестовому заданию.

Далее следует короткая информация по домашнему заданию, и зачитываются творческие задания для желающих, которые можно получить по окончанию урока.

Творческие задания.

1. Биология. Ни одна арктическая экспедиция прошлого не обходилась без упоминания о снежной слепоте. Описания ее симптомов имеется в дневниках многих полярных исследователей. Снежная слепота доставляла много страданий арктическим путешественникам и была причиной неудач целых экспедиций.

Задание: Узнайте об этом заболевании.

2. Физика. Нарисуйте на листе бумаги, приколотом к стене яркую точку. Отойдите на некоторое расстояние и, прикрыв один глаз рукой, закройте точку головкой спички, находящейся в руке, вытянутой вперед. Это вы сделаете без труда. Теперь попробуйте вечером, когда на небе появляются звезды, закрыть таким же образом одну из них. Как бы вы не старались, на этот раз успеха не добиться. Почему?