Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное учреждение высшего профессионального образования

Владимирского государственного университета

и

Кафедра Общей и Прикладной физики

Виртуальные лабораторные работы по физике

Владимир 2011

Cодержание:

Введение……………………………………….…………………………......3

Лабораторная работа №1

Исследование искусственной радиации...……………………………..…..4

Лабораторная работа № 2

Изучение счётчика Гейгера-Мюллера………………………………..…...15

Лабораторная работа №3

Дозиметрия ……………………………………………………………...….29

Лабораторная работа №4

Экспоненциальный закон поглощения γ-лучей….…………………….....46

Лабораторная работа № 5

Исследование жёсткой компоненты космического излучения………….54

Лабораторная работа № 6

Определение заряда электрона методом Милликена…………….………61

Приложения ( примеры обработки результатов)

Введение:

Нашей целью являлось создание методических указаний по использованию виртуальных лабораторных работ по физике. В данной работе выполнено и представлено 5 лабораторных работ по разделу ядерная физика и 1 по электричеству. В приложениях приведены примеры обработки результатов.

Лабораторная работа №1

Исследование искусственной радиации

Цель работы: определить период полураспада изотопов серебра.

1. Законы радиоактивного распада

Основное предположение, из которого вытекает согласующийся с опытом закон изменения во времени числа радиоактивных ядер (так называемый закон радиоактивного распада), состоит в том, что вероятность распада любого ядра, находящегося в определенном энергетическом состоянии не изменяется со временем. Отсюда следует, что в любой момент времени t число распадов в единицу времени −dN/dt пропорционально числу имеющихся

радиоактивных ядер N(t), то есть

![]()

(1)

Коэффициент пропорциональности λ, называемый постоянной распада, представляет собой вероятность распада ядра за единицу времени. Интегрирование соотношения (1) приводит к выражению:

![]()

(2)

где N0 — число радиоактивных ядер в некоторый произвольный момент времени, принятый за начало отсчета.

Таким образом, число еще не распавшихся радиоактивных ядер уменьшается по экспоненциальному закону.

Точно такой же зависимостью от времени характеризуется и число распадов в единицу времени J(t), называемое активностью образца.

Действительно,

![]()

(3)

где J0 — активность в начальный момент времени t = 0.

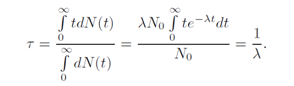

Зная функцию распределения во времени радиоактивных ядер (2), можно вычислить среднее время жизни τ радиоактивного ядра: (4)

Отсюда следует, что среднее время жизни есть время, в течение которого число радиоактивных ядер, а также активность образца уменьшаются в e раз.

На практике оказывается более удобной другая временная характеристика распада— период полураспада T, который определяется как время, в течение которого число радиоактивных ядер или активность образца уменьшается вдвое, то есть

![]()

(5)

Отсюда вытекает следующая связь между периодом полураспада, постоянной распада и средним временем жизни:

![]()

(6)

Процесс образования радиоактивного вещества (например, при облучении стабильных ядер нейтронами) называется активацией.

Активность образца при облучении постоянным потоком нейтронов дается выражением:

![]()

![]() (7)

(7)

где JH — максимально достижимая активность, или активность насыщения.

Напомним, что активностью образца называется число распадов в единицу времени. В системе СИ активность измеряется в единицах с−1. Эта единица называется беккерель (Бк), 1 Бк = 1 с−1. Иногда используется внесистемная единица Кюри. 1 Кюри = 3,7·1010 с−1.

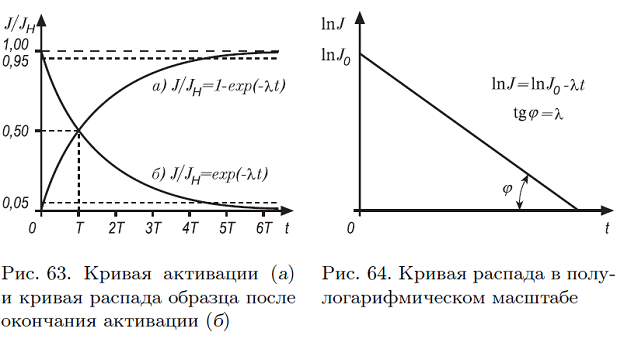

Примеры кривой активации, т. е. зависимости активности образца от времени облучения исходного материала нейтронами, и кривой распада, т. е. зависимости активности образца от времени после прекращения облучения по достижении активации насыщения, приведены на рис. 1.

|

|

Отметим, что если за время, равное периоду полураспада, распадается половина начального числа радиоактивных ядер, то при активации за тот же интервал времени образуется число радиоактивных ядер, равное половине активации насыщения. За время, в 5 раз превышающее период полураспада, распадается около 97% имевшихся первоначально радиоактивных ядер, а в случае активации образуется около 97% числа радиоактивных ядер, соответствующих активации насыщения.

В полулогарифмическом масштабе кривая распада (2) или (3) представляет собой прямую линию, угол наклона которой определяется постоянной распада (рис. 2).

В ряде случаев изменение активности образца во времени не подчиняется экспоненциальному закону, что является указанием на наличие нескольких сортов радиоактивных ядер с различными периодами полураспада. Причины их появления могут

быть различными. Рассмотрим одну из них, когда облучаемое вещество может состоять из смеси нескольких стабильных нуклидов, которые после захвата нейтрона превращаются в соответствующее число радиоактивных нуклидов, каждый из которых распадается независимо от других со своим периодом полураспада. Если имеет место смесь двух независимых радиоактивных веществ, уравнение кривой распада запишется:

![]()

(8)

где J01 и J02 — активности обоих нуклидов в начальный момент времени.

2. Способы определение периода полураспада

Диапазон значений периода полураспада радиоактивных веществ чрезвычайно широк, он простирается от миллиардов лет до малых долей секунды. Поэтому методы измерений величины T должны сильно отличаться друг от друга. Рассмотрим один из них.

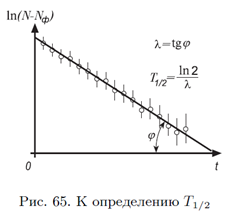

Если определяется величина T для веществ, распадающихся с периодом полураспада в несколько минут, часов или дней, то удобно использовать метод наблюдения изменения интенсивности ядерного излучения со временем. Радиоактивный источник помещается вблизи счетчика так, чтобы их взаимное расположение в течение всего эксперимента не изменялось. Кроме того, необходимо создать такие условия, при которых исключались бы возможные просчеты как самого счетчика, так и регистрирующей системы. Измерения производятся следующим образом. Отсчитывается число импульсов N0 за некоторый промежуток времени Δt (например, за несколько секунд или одну минуту). Через промежуток времени t1, производится снова отсчет импульсов N1. Через промежуток времени t2 получается новое число N2 и т. д. В результате получается набор чисел

|

N0, N1, . . ., Nn, которые и используется для последующих вычислений. Полученные экспериментальные значения после вычета фона наносятся на график (рис. 3), где по оси абсцисс откладывается время, прошедшее от начала измерений, а по оси ординат логарифм числа N − Nф. По нанесенным экспериментальным точкам с помощью метода наименьших квадратов (МНК) проводится линия.

N0, N1, . . ., Nn, которые и используется для последующих вычислений. Полученные экспериментальные значения после вычета фона наносятся на график (рис. 3), где по оси абсцисс откладывается время, прошедшее от начала измерений, а по оси ординат логарифм числа N − Nф. По нанесенным экспериментальным точкам с помощью метода наименьших квадратов (МНК) проводится линия.

Если в измеряемом препарате присутствует только один радиоактивный нуклид, то линия будет прямой, в противном случае линия буде кривой. Анализ данных в таком случае будет приведен ниже при обсуждении конкретного примера.

3. Экспериментальная методика

В настоящей работе получается и изучается искусственная радиоактивность серебра. Для создания искусственной радиоактивности используется источник нейтронов Pu-α-Be.

238Pu распадается с испусканием α-частиц с энергией 5,5 Мэв. Реакцию, в результате которой возникают нейтроны, можно записать в виде:

Реакция экзотермична. Распределение нейтронов из реакции по энергиям сплошное и простирается до энергий 11 Мэв, причем наибольшая интенсивность приходится на интервал энергий от 2 до 8 МэВ.

Ввиду того, что Рu-a-Ве источник испускает быстрые нейтроны, для более эффективного его использования в методе нейтронной активации нейтроны от такого источника замедляют.

Рассмотрим процесс замедления нейтронов. При прохождении быстрого нейтрона через вещество потеря энергии нейтроном происходит как за счёт неупругого, так и за счёт упругого взаимодействия с ядрами. При неупругих столкновениях, которые происходят с возбуждением ядер, нейтрон теряет большую часть своей энергии и очень быстро, в результате нескольких неупругих столкновений, настолько замедляется, что в дальнейшем уже не испытывает неупругих столкновений, так как не имеет достаточной энергии для возбуждения ядер. Дальнейшая потеря энергии нейтроном может происходить только в результате упругих соударений и ясно, что наиболее подходящими для замедления нейтронов являются лёгкие вещества. Например, в результате упругого столкновения с ядрами водорода нейтроны теряют примерно половину своей энергии. Поэтому в качестве замедлителей, как правило, используют водородосодержащие вещества, например, воду или парафин

|

Медленные нейтроны хорошо поглощаются многими веществами![]() , например, 113Cd. Так как поглощение нейтронов происходит, как правило, в результате реакции радиационного захвата (n,γ), то для ослабления последующего γ-излучения применяется свинцовая защита.

, например, 113Cd. Так как поглощение нейтронов происходит, как правило, в результате реакции радиационного захвата (n,γ), то для ослабления последующего γ-излучения применяется свинцовая защита.

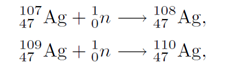

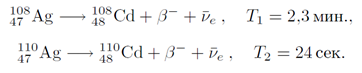

Образец серебра естественного изотопного состава представляет смесь стабильных нуклидов 107Ag (51,4%) и 109Ag (48,6%). Захват нейтрона ядрами этих нуклидов приводит к образованию радиоактивных нуклидов 108Ag и 110Ag:

которые претерпевают β-распад, превращаясь в стабильные нуклиды 108Cd и 110Cd:

Таким образом, зависимость активности образца от времени представляет сумму двух экспонент (8) и в полулогарифмическом масштабе уже не будет изображаться прямой линией (рис. 4). Однако, если периоды полураспада существенно различны, то, спустя некоторый промежуток времени с момента окончания облучения образца активность компоненты с меньшим периодом уменьшится настолько что

Ею можно пренебречь, и кривая paспада окажется близкой к прямой линии (участок ВС на рис. 4). В этом случае, кривую сложного распада можно разложить на составляющие: прямолинейный участок, соответствующий долгоживущей активности, экстраполируется в сторону меньших значений времени; из суммарной активности вычитается долгоживущая составляющая (для этого, естественно, надо перейти от логарифмов к числам);

Ею можно пренебречь, и кривая paспада окажется близкой к прямой линии (участок ВС на рис. 4). В этом случае, кривую сложного распада можно разложить на составляющие: прямолинейный участок, соответствующий долгоживущей активности, экстраполируется в сторону меньших значений времени; из суммарной активности вычитается долгоживущая составляющая (для этого, естественно, надо перейти от логарифмов к числам);

|

![]() Постоянные распада определяются по углам наклона прямолинейного участка ВС и разностной прямой:

Постоянные распада определяются по углам наклона прямолинейного участка ВС и разностной прямой:

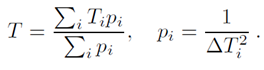

Если проводилось несколько серий измерений и получено несколько значений величины периода полураспада Ti ± ΔTi (i = 1,2, . . .), тогда в качестве окончательного результата можно взять взвешенное среднее

(9)

Ошибку можно подсчитать по формуле:

(10)

(10)

При выборе времени облучения (активации) образца серебра необходимо иметь в виду, что, варьируя его, можно изменять соотношение между начальными вкладами в суммарную активность долгоживущей и короткоживущей компонент. Действительно, выбирая время облучения равным 5 T2, мы доведем до насыщения короткоживущую активность, в то время как долгоживущая активность будет составлять лишь некоторую часть от максимального значения. А чем больше относительный вклад короткоживущей активности в суммарную, тем с большей точностью можно определить ее период полураспада путем разделения на составляющие кривой распада. С другой стороны, лучшая статистическая точность при определении периода полураспада долгоживущей активности достигается при активации образца до ее насыщения. В связи с этим целесообразно снять кривую распада при двух значениях времени активации образца: при Tакт = 5T2 и при Tакт = 5T1. Что касается кривой активации, то в случае сложного распада она может быть получена только для наиболее долгоживущей активности. Так, для серебра можно измерить кривую активации нуклида 108 Ag, приняв при этом специальные меры для исключения влияния короткоживущей активности 110 Ag. Эти меры сводятся к тому, что после окончания облучения образца и до начала измерения его активности должен пройти интервал времени, достаточный для распада подавляющего числа короткоживущих ядер, то есть порядка 5T2. После окончания (предыдущего) облучения последующая активация должна проводиться через промежуток времени, достаточный для распада подавляющего числа долгоживущих ядер, то есть ≈ 5T1.

4.Указания по выполнению работы

|

Источник тепловых нейтронов представляет собой парафиновый блок (высота h=120 см, диаметр 100 см), в центре которого находится Pu-α-Be источник быстрых нейтронов. Замедление нейтронов происходит, в основном, в результате упругих столкновений с ядрами водорода, входящими в состав парафина. В парафиновом блоке имеется несколько каналов, в которые помещаются пластинки исследуемых препаратов для облучения нейтронами. Для защиты работающего персонала от ядерных излучений

парафиновый блок покрыт снаружи листами кадмия, обладающего очень большим сечением поглощения тепловых нейтронов, а поверх кадмия слоем свинца, который поглощает γ -излучение, сопровождающее захват тепловых нейтронов ядрами кадмия.

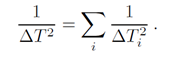

Блок-схема регистрирующей системы представлена на рис. 5.

|

состоит из пластического сцинтиллятора 2, фотоэлектрического умножителя (ФЭУ) 3 и формирователя импульсов 4. Для снижения фона детектор располагается в свинцовой защите (показана штриховкой). С выхода формирователя сигнал подается на пересчетное устройство 5.Питание ФЭУ и формирователя осуществляется от высоковольтного блока 6.

состоит из пластического сцинтиллятора 2, фотоэлектрического умножителя (ФЭУ) 3 и формирователя импульсов 4. Для снижения фона детектор располагается в свинцовой защите (показана штриховкой). С выхода формирователя сигнал подается на пересчетное устройство 5.Питание ФЭУ и формирователя осуществляется от высоковольтного блока 6.

Задание 1

В качестве исследуемого образца при меняется серебро Ag с природным содержанием изотопов.

· Измерить фон до опыта и после опыта. Рассчитать среднее значение фона Nф .

· Для облучения нейтронами образец следует быстро и аккуратно опустить в пенал, утопленный в щель на крышке парафинового блока.

· Время облучения образцов нейтронами различно для разных изотопов. Это относится и ко времени измерения наведенной активности. До начала работы необходимо рассчитать время облучения и время измерения наведенной активности для данного образца.

· Между концом облучения и началом счета активности образца необходимо выбрать такое время выдержки, которое позволило бы исключить влияние короткоживущей компоненты. Оно должно соответствовать 5 периодам полураспада короткоживущего изотопа.

· После выдержки образец поместить в свинцовый защитный блок, в котором находится детектор, и закрыть крышку.

· Включить высокое напряжение и начать измерение времени и числа импульсов.

· Измерения проводить через каждые 10 с и заносить в таблицу 1число накопленных импульсов Ni , пропорциональных числу распавшихся ядер данного изотопа. Общее время измерений 210 секунд.

· Построить график (пример рис.3). Рассчитать период полураспада. Расчёты и график желательно делать в программе Microsoft office Excel с последующей распечаткой.

· Количество серий измерений для каждого образца следует согласовать с преподавателем.

Таблица 1

i | t, с | Ni | Ni - Ni-1 - Nф | ln(Ni –Ni-1 - Nф) |

1 | 10 | |||

2 | 20 | |||

3 | 30 | |||

… | … | |||

21 | 210 |

Задание 2

После облучения Ag измерить активность образца, содержащего два радиоактивных изотопа 108Ag и 110Ag. При этом время между концом облучения

и началом измерения должно быть как можно меньше.

· Измерения проводить через каждые 10 с и заносить в таблицу 1 число накопленных импульсов, пропорциональных числу распавшихся ядер данного изотопа. Общее время измерений 180 с.

· Построить график (пример рис. 4). Рассчитайте периоды полураспада для изотопов 108Ag и 110Ag по методике, описанной на стр. 5. Расчёты и график желательно делать в программе Microsoft office Excel с последующей распечаткой.

· Количество серий измерений для каждого образца следует согласовать с преподавателем.

4. Контрольные вопросы

1. Закон радиоактивного распада. Вид закона в дифференциальной и интегральной формах. Каков физический смысл постоянной распада? Ее связь со средним временем жизни

радиоактивного ядра и периодом полураспада.

2. Что такое активность радиоактивного образца? Процесс активации. Что такое активация насыщения? Закон накопления радиоактивных веществ. Кривая накопления.

3. В каких случаях распад радиоактивного образца нельзя описать с помощью одной экспоненциальной зависимости?

4. Что представляет собой явление ядерной изомерии?

5. Методы определения периода полураспада радионуклидов.

6. Методика получения радиоактивных нуклидов с использованием нейтронного источника. Ядерные реакции, приводящие к образованию радиоактивных нуклидов, которые используются в лабораторной работе.

7. Почему для получения радиоактивных ядер путем облучения стабильных изотопов нейтронами обычно используют нейтроны малых энергий, так называемые тепловые и резонансные нейтроны?

8. Как построить защиту вокруг нейтронного источника и из каких веществ она должна состоять?

9. Блок-схема экспериментальной установки и методика проведения опыта.

10. Методика обработки данных в случае одного и двух радиоактивных нуклидов.

Литература

1. Практикум по ядерной физике. Под редакцией . Санкт-Петербургский государственный университет, 2006

Лабораторная работа 2

Изучение счётчика Гейгера-Мюллера

Цель работы: получение счетной характеристики и расчёт времени разрешения счетчика.

Введение

Ионизационные камеры, пропорциональные счетчики и счетчики Гейгера–Мюллера — три типа наиболее старых, но применяющихся в настоящее время детекторов ядерного излучения. Каждый из них содержит камеру, наполненную газом, поэтому эти приборы называются газонаполненными детекторами. Рассмотрим особенности действия этих счетчиков.

Ионизационные камеры, пропорциональные счетчики и счетчики Гейгера–Мюллера — три типа наиболее старых, но применяющихся в настоящее время детекторов ядерного излучения. Каждый из них содержит камеру, наполненную газом, поэтому эти приборы называются газонаполненными детекторами. Рассмотрим особенности действия этих счетчиков.

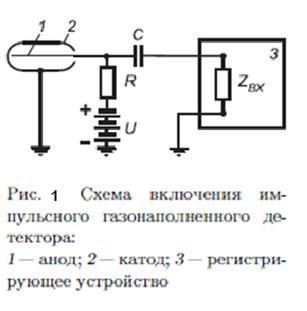

На рис. 1 изображена схема включения газонаполненного детектора c центральным электродом 1, изолированным от стенок камеры 2. Разность потенциалов U приложена между стенками и собирающим электродом через сопротивление R. Предположим, что ядерная частица создала в камере N пар ионов.

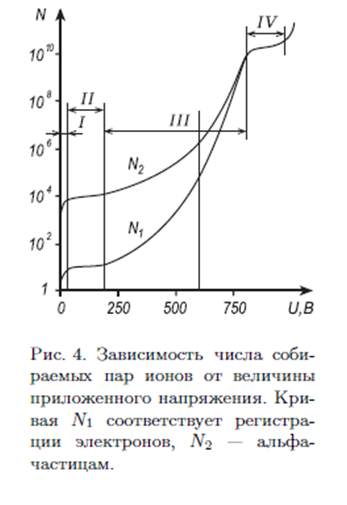

Положительные и отрицательные заряды движутся внутри камеры по направлению к ее стенкам и к собирающему электроду в соответствии с направлением электрического поля. На рис. 2 показана зависимость величины заряда Q, появляющегося на электродах при прохождении через камеру одной частицы, от напряжения U. Кривые относятся к случаям, когда частица создает N1 или N2 пар ионов, причем N2>N1. Эти кривые можно разбить на четыре основных участка. На участке I имеют место два конкурирующих процесса: собирание заряда на электродах камеры и рекомбинация ионов в газовом объеме. При возрастании электрического поля скорость движения ионов увеличивается, вероятность рекомбинации уменьшается и вели чина заряда, собранного на электродах, растет. При некотором напряжении все ионы, образовавшиеся в процессе ионизации, будут попадать на электроды и величина собранного заряда

не возрастает. Наступает насыщение. Этому соответствует горизонтальный участок II.

|

Участок II кривой называют областью ионизационной камеры. На этом участке заряд, собранный на аноде, определяется только ионизационной способностью первичного ионизатора, а величина заряда равна суммарному заряду электронов, образованных в процессе ионизации, т. е. пропорциональна энергии частицы. На участке III собранный в камере заряд увеличивается в M раз благодаря газовому усилению. Электроны, созданные в процессе первичной ионизации, ускоряясь, приобретают энергию, достаточную для вторичной ионизации. Суммарный заряд, собираемый на электродах камеры, увеличивается. В начале участка III коэффициент газового усиления не зависит от первоначальной ионизации, и амплитуда импульсов пропорциональна числу пар ионов, созданных заряженной частицей. Участок кривой, на котором имеется газовое усиление, но сохраняется зависимость между собираемым зарядом и первоначальной ионизацией, называется пропорциональной областью и используется при работе пропорциональных счетчиков.

Участок II кривой называют областью ионизационной камеры. На этом участке заряд, собранный на аноде, определяется только ионизационной способностью первичного ионизатора, а величина заряда равна суммарному заряду электронов, образованных в процессе ионизации, т. е. пропорциональна энергии частицы. На участке III собранный в камере заряд увеличивается в M раз благодаря газовому усилению. Электроны, созданные в процессе первичной ионизации, ускоряясь, приобретают энергию, достаточную для вторичной ионизации. Суммарный заряд, собираемый на электродах камеры, увеличивается. В начале участка III коэффициент газового усиления не зависит от первоначальной ионизации, и амплитуда импульсов пропорциональна числу пар ионов, созданных заряженной частицей. Участок кривой, на котором имеется газовое усиление, но сохраняется зависимость между собираемым зарядом и первоначальной ионизацией, называется пропорциональной областью и используется при работе пропорциональных счетчиков.

С возрастанием приложенного напряжения эта пропорциональность постепенно нарушается и в конце участка III величина собранного на аноде заряда становится независимой от величины первоначальной ионизации. Верхняя часть участка III называется областью ограниченной пропорциональности.

На участке IV собираемый заряд не зависит от первоначальной ионизации. Благодаря газовому усилению заряд возрастает до величины, ограничиваемой характеристиками камеры и внешней цепи. Этот участок называется областью Гейгера–Мюллера, а счетчики, работающие в этой области, называются счетчиками Гейгера–Мюллера.

Счетчики Гейгера–Мюллера широко применяются для обнаружения и исследования различного рода радиоактивных и других ионизирующих излучений: α- и β-частиц, γ-квантов, световых и рентгеновских квантов, частиц космического излучения и т. д. Нейтроны и γ-кванты регистрируются счетчиками по вторичным ионизирующим частицам: нейтроны по протонам отдачи, γ-кванты по фото - или комптон-электронам и по электронно-

позитронным парам. Медленные нейтроны регистрируются по продуктам вызываемых ими ядерных реакций.

Основным достоинством счетчиков, обусловившим их широкое применение, является их высокая эффективность: любая ионизирующая частица, проходящая через счетчик, будет зарегистрирована, если она создаст хотя бы одну пару ионов, которой оказывается достаточно для образования разряда.

Амплитуда импульсов от счетчика обычно по порядку величины равна 1 В. Следовательно, в электронных устройствах не требуется большого числа каскадов усиления. Механизм работы позволяет выполнить их в разнообразных вариантах в зависимости от назначения счетчика. Область применения счетчиков ограничена невозможностью использования счетчика для амплитудного анализа энергии излучения, так как амплитуда импульсов на выходе счетчика, как уже говорилось, не зависит от первоначальной ионизации, вызвавшей этот импульс. Подобные ограничения не свойственны пропорциональным счетчикам и другим детекторам, в которых сигнал на выходе зависит от величины энергии, потерянной частицей в детекторе.

Принцип работы счётчика

Устройство. Счетчик представляет собой газоразрядный объем с сильно неоднородным электрическим полем. Чаще всего применяются счетчики с коаксиально расположенными цилиндрическими электродами: внешний цилиндр — катод и нить диаметром ∼0,1 мм, натянутая на его оси — анод. Внутренний, или собирающий, электрод (анод) укреплен на изоляторах. Этот электрод обычно изготавливают из вольфрама, позволяющего получить прочную и однородную проволоку малого диаметра. Другой электрод (катод) составляет обычно часть оболочки счетчика. Если стенки трубки стеклянные, ее внутреннюю поверхность покрывают проводящим слоем (медь, вольфрам, нихром и т. д.).

Электроды располагаются в герметически замкнутом резервуаре, наполненном каким-либо газом (гелий, аргон и др.) до давления от нескольких сантиметров до десятков сантиметров ртутного столба. Для того, чтобы перенос отрицательных зарядов в счетчике осуществлялся свободными электронами, газы, используемые для наполнения счетчиков, должны обладать достаточно малым коэффициентом прилипания электронов (как правило, это благородные газы).

|

На рис. 3 приведены некоторые типичные конструкции счетчиков Гейгера–Мюллера.

Схема включения показана на рис. 1. Напряжение между собирающим электродом и катодом счетчика подается от высоковольтного источника питания. Приведенная схема имеет то преимущество, что катод счетчика поддерживается под потенциалом земли. Собирающий электрод имеет высокий положительный потенциал относительно земли. Конденсатор C разделяет высоковольтную цепь питания счетчика и входную цепь электронной схемы. Сопротивление R, включенное последовательно с источником питания, отделяет собирающий электрод от источника питания. Благодаря этому сопротивлению потенциал нити во время разряда снижается. Величина сопротивления (R~108 ÷ 109 Ом) подбирается таким образом, чтобы можно было поддержать пониженное напряжение на аноде до тех пор, пока положительные ионы не дойдут до катода и нейтрализуются на нем.

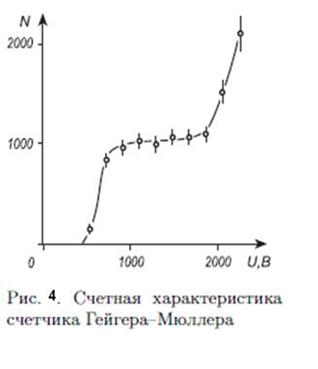

Счетная характеристика дает зависимость скорости счета от приложенного напряжения при неизменной интенсивности ионизирующего излучения (рис. 4). Для правильно выбранных рабочих условий эта картина имеет горизонтальный участок, называемый ”плато“, протяженностью в

несколько сот вольт с небольшим наклоном (обычно несколько процентов на 100 В). Напряжение начала счета (порог счета) соответствует минимальным амплитудам импульсов, пропускаемых дискриминатором регистрирующего устройства.

несколько сот вольт с небольшим наклоном (обычно несколько процентов на 100 В). Напряжение начала счета (порог счета) соответствует минимальным амплитудам импульсов, пропускаемых дискриминатором регистрирующего устройства.

Величина этого напряжения зависит от многих причин, главными, из которых являются диаметр нити анода, род газов (входящих в состав смеси), давление газа. На начальном участке счетной характеристики быстрый рост числа импульсов объясняется тем, что счетчик работает в области ограниченной пропорциональности, где возникновение разряда в счетчике зависит от числа первоначально образованных пар ионов.

Начиная с некоторого напряжения, скорость счета практически не зависит от приложенного напряжения, так как здесь каждая ионизирующая частица вызывает импульс с достаточной для регистрации амплитудой (для вспышки разряда достаточно одной пары ионов). Скорость счета здесь определяется числом актов ионизации, происходящих в рабочем объеме счетчика.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |