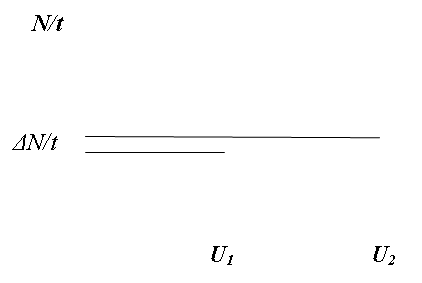

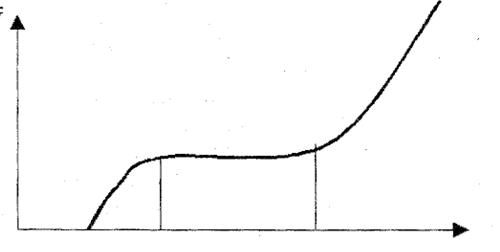

Очевидно, что количественно правильная регистрация излучения может производиться только со счетчиками, имеющими плато. Наличие последнего выясняется путем снятия счетной характеристики. Полученная счетная характеристика позволяет судить о величине рабочего напряжения, протяженности и наклоне плато.

Рабочее напряжение, протяженность и наклон плато зависят

от природы газа, наполняющего счетчик, а для данного газа от его давления и конструкции счетчика (диаметр катода, толщина нити анода). При повышении давления газа рабочее напряжение, как правило, увеличивается. Рабочее напряжение галогенных счетчиков равно, обычно, 300 – 500 В, а для счетчиков, не имеющих галогенной добавки, оно составляет 800 В и выше. Причинами наклона плато является наличие вторичных электронов, создающих ложные импульсы, и изменение чувствительного объема счетчика с ростом напряжения. Рабочее напряжение выбирается в промежутке до середины плато.

Мёртвое время счётчиков

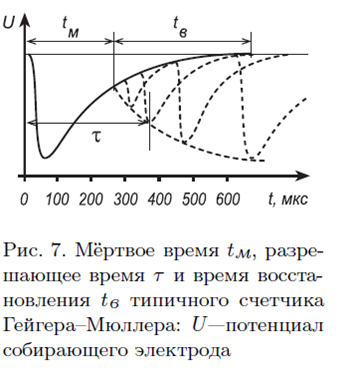

Частицы, попавшие в счетчик на начальной стадии развития разряда, вообще не регистрируются. Этот промежуток носит название мертвого времени счетчика tм. В течение некоторого промежутка времени, непосредственно следующего за разрядом, электрическое поле в счетчике из-за наличия чехла положительных ионов имеет меньшую величину. Импульсы, которые создаются частицами, попадающими в это время в счетчик, имеют меньшую

амплитуду. Интервал времени, необходимый для полного восстановления величины импульса после окончания мертвого времени, называется временем восстановления tв (рис. 5).

Разрешающее время счетной системы τ определяет минимальный промежуток времени, которым должны быть разделены пролеты ядерных частиц через счетчик для того, чтобы они были зарегистрированы отдельно. Типичное значение разрешающего времени порядка 10−4 –10−3 с.

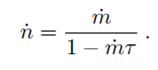

Наблюдаемая m˙ и истинная n˙ (т. е. скорость счета, которая наблюдалась бы в том случае, если бы разрешающее время τ имело бы пренебрежимо малую величину), скорости связаны соотношением

(1)

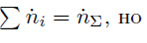

Разрешающее время счетной системы можно определить экспериментально методом нескольких источников. В настоящей работе для определения τ применяется установка с несколькими источниками, расположенными по окружности. Счетчик помещен в центре установки. Производится сравнение

скоростей счета отдельных источников с суммарной скоростью счет а от тех же источников открытых одновременно. Предположим n˙ — истинная скорость счета, обусловленная i-м источником за вычетом фона (i = 1, 2, ;

скоростей счета отдельных источников с суммарной скоростью счет а от тех же источников открытых одновременно. Предположим n˙ — истинная скорость счета, обусловленная i-м источником за вычетом фона (i = 1, 2, ;

|

(2)

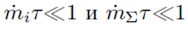

Пользуясь приближенными равенствами при

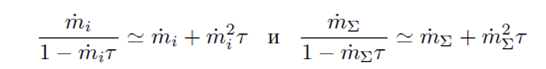

получаем уравнение

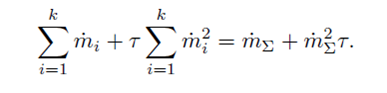

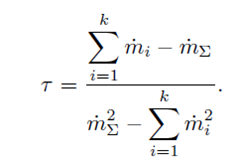

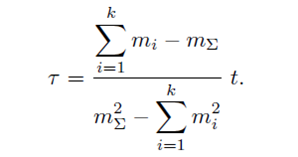

Окончательно получаем следующее выражение для τ

(3)

Если все измерения проводились за один и тот-же интервал времени t, то в вышеприведенной формуле скорости счета m˙ i и m˙Σ можно заменить на числа сосчитанных импульсов mi и mΣ за этот интервал времени

(4)

Отметим, что погрешность в определении величины τ зависит главным образом от погрешности числителя, который является разностью двух больших и близких по величине чисел. Погрешность знаменателя гораздо меньше и ею можно пренебречь.

Указания по выполнению работы

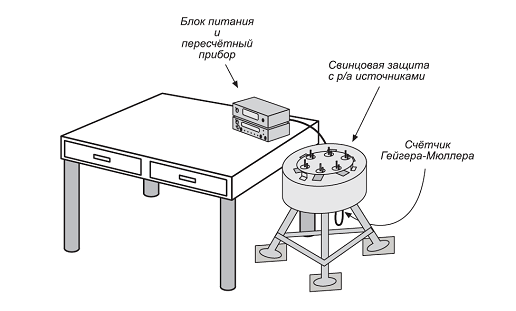

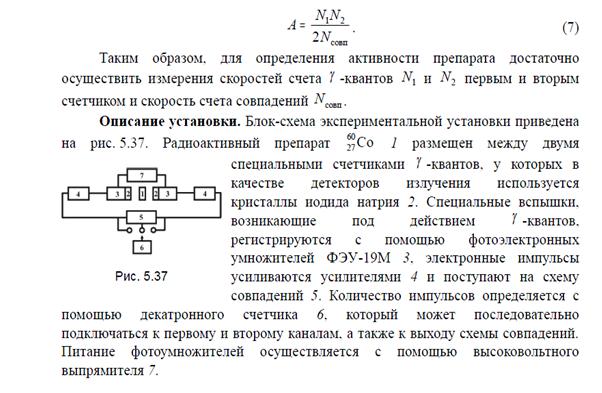

Общий вид экспериментальной установки показан на рис. 6.

![]()

![]()

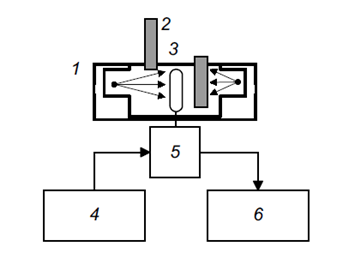

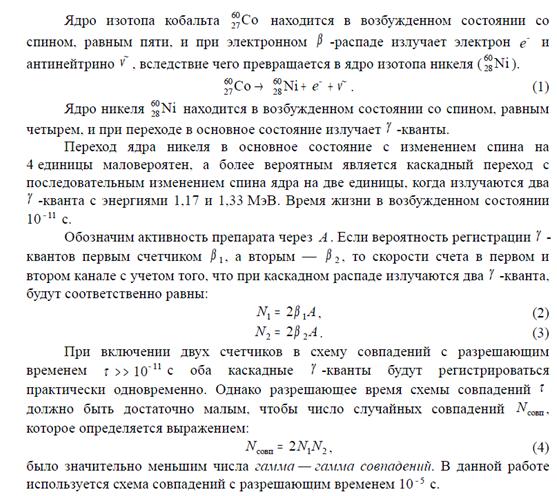

Блок-схема лабораторной установки показана на рис. 7. Два радиоактивных источников находятся в свинцовой защите 1. Свинцовые заслонки 2 в опущенном состоянии полностью поглощают ионизирующее излучение. Когда одна или две заслонки подняты, счетчик 3 регистрирует радиоактивное излучение. Высокое напряжение на счетчик подается с блока 4. Через формирователь 5 импульсы поступают на пересчётный прибор 6.

Блок-схема лабораторной установки показана на рис. 7. Два радиоактивных источников находятся в свинцовой защите 1. Свинцовые заслонки 2 в опущенном состоянии полностью поглощают ионизирующее излучение. Когда одна или две заслонки подняты, счетчик 3 регистрирует радиоактивное излучение. Высокое напряжение на счетчик подается с блока 4. Через формирователь 5 импульсы поступают на пересчётный прибор 6.

Задание 1. Изучение счетной характерстки счетчика Гейгера-Мюллера.

1. Изучите инструкцию по работе с виртуальной установкой.

2. Установите первоначальное напряжение 340 В, начиная с этого напряжения и далее, меняя напряжение питания U через 20 В до напряжения 520 В, для каждого значения напряжения проведите измерения числа зарегистрированных импульсов N за интервал времени t=30с.

При этом, результаты измерений заносите в таблицу :

U, В | Число импульсов, N | Скорость счёта, N/t, с-1 |

340 | ||

360 | ||

… | ||

520 |

3. Постройте счётную характеристику (график зависимости N/t =f (U) ):

|

|

4. Рассчитайте рабочее напряжение:

![]()

5. Рассчитайте наклон плато: найдите отношение изменения скорости счёта (ΔN/t) к разности напряжений U2-U1 и умножьте на 100%.

Задание 2. Определение разрешающего времени τ счётчика методом двух источников.

1. Выполните эксперимент, как описано в инструкции с пункта 12.

При этом заполните таблицу:

Рабочее напряжение, В | m1,число импульсов от 1-го источника | mΣ,число импульсов от 1-го и 2-го источников | m2,число импульсов от 2-го источника |

2. По формуле (4) рассчитайте время τ, взяв t=30 c.

Инструкция по работе с виртуальной установкой «изучение счётчика Гейгера – Мюллера

Инструкция по работе с виртуальной установкой «изучение счётчика Гейгера – Мюллера

1. В папке «Изучение счетчика Гейгера» открыть файл «autorun» с помощью Internet Explorer. Щёлкните по второй строчке «Виртуальная л. р.», откроется окно, которое изображено выше.

2. В режиме «Ознакомления» (первая кнопка внизу слева) изучите названия приборов. На пересчётном приборе выясните, какой дисплей будет показывать время (время измеряется в секундах), а какой число накапливаемых импульсов при распаде ядер.

3. Для проведения измерений выйдите из режима «Ознакомления». Щелчком мыши включить высоковольтный источник напряжения и потом пересчетный прибор (0 на рис.) .

4. Щелчком мыши открыть свинцовую заслонку 1 (1 на рис).

5. Щелкните по ручке 4 и в открывшемся окошке введите 340 и нажмите «установить».

6. На пересчётном приборе нажмите кнопку «Старт». Начнётся процесс счёта. Через 30 секунд счёт остановиться. Запишите показания счётчика ( числа импульсов).

7. На пересчётном приборе щелкните по кнопкам сброс, показания дисплеев обнулится.

8. Нажмите кнопку «+» на высоковольтный источник напряжения, напряжение увеличится на 20 В, на дисплее будет 360 вольт.

9. На пересчётном приборе нажмите кнопку «Старт». Начнётся процесс счёта. Через 30 секунд счёт остановиться. Запишите показания счётчика ( числа импульсов).

10. Продолжайте измерения до 520 В включительно.

11. Постройте график по полученным результатам и определите рабочее напряжение счётчика.

12. Определив рабочее напряжение счётчика, задайте его как указано в пункте 5.

13. Сосчитайте число импульсов при рабочем напряжении как указано в пункте 6. Сбросьте показания дисплеев на счётном приборе.

14. Щелчком мыши открыть свинцовую заслонку 2 (2 на рис).

15. Не меняя рабочее напряжения, сосчитайте число импульсов. Сбросьте показания дисплеев на счётном приборе.

16. Щелчком мыши закрыть свинцовую заслонку 1 (1 на рис).

17. Не меняя рабочее напряжения, сосчитайте число импульсов. Сбросьте показания дисплеев на счётном приборе.

Контрольные вопросы

1. Устройство счетчика Гейгера–Мюллера.

2. Процесс развития разряда в газонаполненном счетчике. Зависимость числа собираемых пар ионов от напряжения, приложенного к счетчику.

3. Регистрация заряженных частиц ионизационной камерой.

4. Регистрация заряженных частиц счетчиком Гейгера-Мюллера.

9. Мертвое время и время восстановления счетчика Гейгера-Мюллера. Разрешающее время. Формула связи между истинным и наблюдаемым счетом.

10. Достоинства и недостатки счетчика Гейгера–Мюллера.

Список рекомендуемой литературы

1. , Юдин физика. М., 1980.

2. Сивухин курс физики. Т.5, 4.2. М., 1989.

Лабораторная работа № 3 : «Дозиметрия»

Цель работы: Измерение активности и мощности излучения радиоактивных препаратов.

Приборы и принадлежности: Виртуальная установка.

Краткие теоретические сведения :

Современное развитие естественных наук вызвало необходимость систематизации и углубления опыта по исследованию вредного влияния различного рода излучений на биологические и другие объекты.

В данной работе рассматривается влияние на человеческий организм ионизирующего излучения, возникающего при радиоактивном распаде и ядерных реакциях.

В результате воздействия излучения на вещество могут происходить следующие процессы:

— ионизация атомов и молекул;

— возбуждение атомов и молекул (с испусканием, как и в случае ионизации, вторичного электромагнитного излучения);

— химические изменения вещества, в том числе разрушение молекул и образование свободных радикалов;

— нагревание вещества;

— ядерные реакции (например, захват ядрами нейтронов с последующим образованием и распадом радиоактивных нуклидов) и некоторые другие процессы.

Во всех случаях происходит передача энергии излучения веществу, поэтому естественно рассматривать эту переданную энергию как меру воздействия излучения на вещество.

Отсюда следует понятие дозы — фундаментальной величины дозиметрии.

доза есть энергия, переданная излучением единице массы вещества D = E/m. В качестве единицы дозы может быть выбрана любая величин, имеющая соответствующую размерность. В системе СИ эта величина есть Джоуль/килограмм. Единица дозы в системе СИ называется грей (Г. Грей английский физик, 1905–1965) и она равна:

1 Гр = 1 Дж/1 кг

Ранее использовалась внесистемная единица дозы рад,

1 рад = 100 эрг/г. Так как 1 Дж = 107 эрг, то

1 Гр = 104 эрг/г = 100 рад.

В течение длительного времени и нередко в настоящее время используется внесистемная единица дозы рентген (Р) . Рентген это такая доза облучения рентгеновскими или гамма-квантами, при которой в 1 см3 сухого атмосферного воздуха при температуре 0◦ С и давлении 760 мм рт. ст. образуются ионы, несущие заряд 1 СГСЕ каждого знака. Если принять, что средняя величина энергии ионизации молекул воздуха составляет 34 эВ, то доза 1 Р соответствует поглощению энергии 88 эрг в 1 г сухого воздуха, что близко к значению 1 рад. Доза, выраженная в рентгенах, но-

сит название экспозиционной (исторический термин). Отметим, что хот экспозиционная доза относится к сухому воздуху при нормальных условиях, тем не менее её применение имеет смысл, так как воздух (смесь газов N2–75%, O2–23%, СО2–0,05%, Ar, Ne, Xe, Kr, H2O–1,85%) и мягкие ткани человеческого тела состоят из элементов с близким атомными номерами Z.

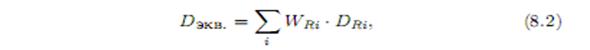

Для характеристики воздействия излучения на биологические объекты существенно не только количество энергии, переданной объекту, но и то, каким образом передана эта энергия. Если плотность ионизации при передаче энергии велика, как это имеет место, например, при облучении альфа–частицами или протонами, то молекулы белков и ДНК могут быть разорваны в нескольких местах и их повреждения становятся необратимыми, так как защитные механизмы организма не могут их восстановить. Образовавшиеся свободные радикалы весьма токсичны и могут нанести дополнительный вред организму. При облучении электронами или рентгеновскими и гамма-лучами степень разрушения молекул, как правило, значительно меньше, что позволяет защитным силам организма в какой-то мере восстановить молекулы. Для учета особенностей воздействия различных типов излучения на биологические объекты необходимо рассматривать величину линейной плотности ионизации (ЛПИ=∆N/∆L) и величину линейной передачи энергии (ЛПЭ=∆E/∆L) для различных видов излучения с различной энергией. Исходя из величин ЛПИ и ЛПЭ определяются значения коэффициентов, которые следует учитывать при оценке воздействия тех или иных видов излучения на биологические объекты. Эти коэффициенты называются взвешивающими. Значения взвешивающих коэффициентов для ряда излучений приведены в табл. 11 (значения взяты из Норм радиаци-

онной безопасности НРБ-99[1]).

Используя значения взвешивающих коэффициентов, можно

определить величину полученной дозы с учетом особенностей воз-

действия отдельных видов излучения на биологические объекты.

Эта доза называется эквивалентной. Эквивалентная доза Dэкв.

определяется по формуле:

|

где WR - взвешивающий коэффициент для излучения вида R (см. табл. 11); DR - доза от излучения вида R. Если поле излучения состоит из нескольких видов излучения Ri, то где символом i обозначены отдельные виды излучения.

|

Единицей измерения эквивалентной дозы является Джоуль/кг, которая называется зиверт (Р. Зиверт шведский физик,1896–1966)

1 Зв = 1 Дж/кг = 104 эрг/г

Ранее использовалась внесистемная единица эквивалентной дозы

бэр (1 Зв = 100 бэр).

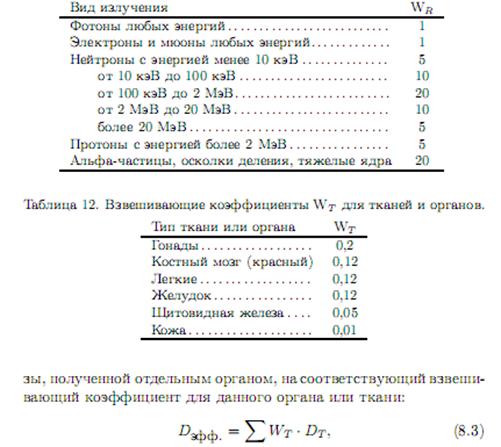

Кроме величины плотности ионизации большое значение имеет место облучения, т. е. какой именно орган подвергается воздействию ионизирующего излучения. Было установлено, что наиболее чувствительными к радиации являются кроветворные органы, гонады, легкие, щитовидная железа, желудок. Величина, характеризующая меру воздействия излучения на человека с учетом радиочувствительности его органов, называется эффективной дозой. Она является суммой произведений эквивалентной дозой.

Таблица 1. Взвешивающие коэффициенты WR для отдельных видов

излучения

| |

| |

| |

| |

где DT - эквивалентная доза в ткани или органе; WT соответствующий взвешивающий коэффициент для ткани или органа (табл. 12). Эффективная доза измеряется в зивертах (Дж/кг). Именно величина эффективной дозы характеризует воздействие излучения на человека, поэтому предельно допустимые уровни облучения выражаются в единицах эффективной дозы.

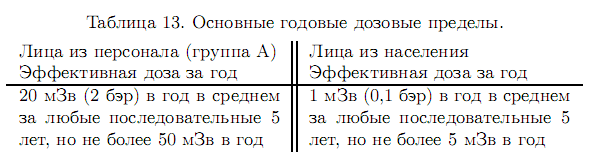

В табл. 13 приведены пределы годовой эффективной дозы, установленные Нормами радиационной безопасности НРБ-99.

Основные дозовые пределы облучения не включают в себя до зы от природных и медицинских источников, а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения.

Таблица 3. Основные годовые дозовые пределы.

Таблица 3. Основные годовые дозовые пределы.

|

Персонал группы А-это лица, работающие с источниками техногенных ионизирующих излучений. Персонал группы Б - это лица, находящиеся по условиям работы в сфере воздействия источников. Нормы для персонала группы Б не должны превышать 25% от норм для персонала группы А. Отметим, что дозовый уровень 1 мЗв в год близок к величине естественного фона.

В дозиметрии существенно понятие мощности дозы. Мощность дозы-это величина дозы, полученной за определенный интервал времени (например: час, сутки, год).

Одной из основных дозиметрических характеристик является активность источника. Активность источника - это число актов распада радиоактивного нуклида в единицу времени. Единицей активности в системе СИ является беккерель (Бк). Один беккерель равен одному распаду в секунду. Ранее использовалась и до сих пор нередко применяется внесистемная единица активности - кюри, 1 Ки = 3,7·1010 Бк4)

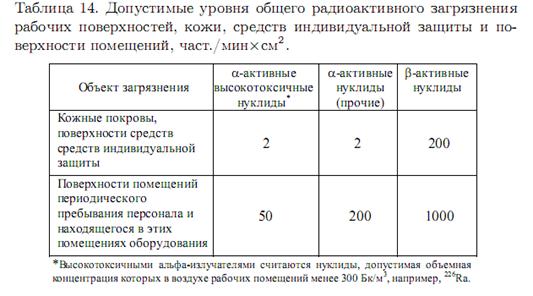

В Нормах радиационной безопасности (НРБ-99) приводятся объёмные содержания нуклидов в воздухе (например, содержание радона, т. е. смеси газов 220Rn и 222Rn, не должно превышать 200 Бк/м3). Там же приведены предельно допустимые уровни загрязнения радиоактивными нуклидами кожного покрова, поверхности рабочих помещений и используемых средств защиты (см. табл. 4)

|

Внешний покров тела человека полностью поглощает α- частицы, поэтому внешнее облучение α-частицами не представляет опасности для внутренних органов человека. Однако так как плотность ионизации, создаваемая α-частицами, велика (примерно 3 · 104 пар ионов на каждый сантиметр пути), то α-частицы весьма опасны при попадании их внутрь организма. При непосредственном контакте с α-источниками α-частицы вызывают долго незаживающие ожоги на поверхности тела.

В дозиметрических приборах для регистрации α-частиц и протонов используются сцинтилляционные и газонаполненные детекторы, закрытые тонкими пленками (для уменьшения эффекта поглощения). На эффект поглощения вводятся поправки, зависящие от энергии и вида излучения.

Дозиметрия β-излучения

Проникающая способность β-излучения значительно больше, чем α-частиц. Пробег β-частиц в воздухе зависит от их энергии и для частиц, обладающих энергией 3 МэВ, составляет около 3 м. Одежда и кожный покров человеческого тела поглощают около 75% β-частиц и только 20–25% проникает внутрь человеческого тела на глубину 2 мм. Наибольшую опасность представляет по падание β-частиц в глаза, так как внешняя поверхность глаза не имеет защитного покрова. Удельная ионизация, создаваемая β- частицей, значительно меньше, чем α-частицей той же энергии. Это объясняется меньшим электрическим зарядом и большей скоростью движения β-частиц, уменьшающей вероятность взаимодействия с атомами. Средняя удельная ионизация, вызываемая

β-излучением в воздухе, составляет в среднем 60 пар ионов на 1 см пути β-частицы. Рассеяние играет для легких β-частиц значительно большую роль, чем для тяжелых α-частиц. В результате значительного отклонения

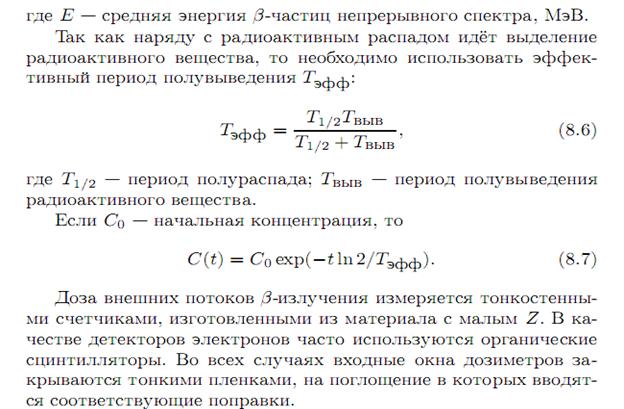

При дозиметрии β-излучения следует различать дозиметрию β-источников, введенных в организм (внутреннее облучение), и дозиметрию внешних потоков β-излучения (внешнее облучение).

При дозиметрии β-источника, введенного в организм, необходимо знать период полураспада радиоактивного нуклида, среднюю энергию β-частиц, концентрацию радиоактивного нуклида в облучаемом органе и период полувыведения нуклида из организма чтобы вычислить мощность дозы от β-активного нуклида, введенного в организм, предположим, что нуклид распределен равномерно и что пробег электронов мал по сравнению с размерами области, где распределен нуклид. Тогда энергия, поглощенная веществом, равна суммарной энергии испущенных β-частиц.

Мощность дозы в 1 грамме для концентрации n (Бк/г) равна

|

|

|

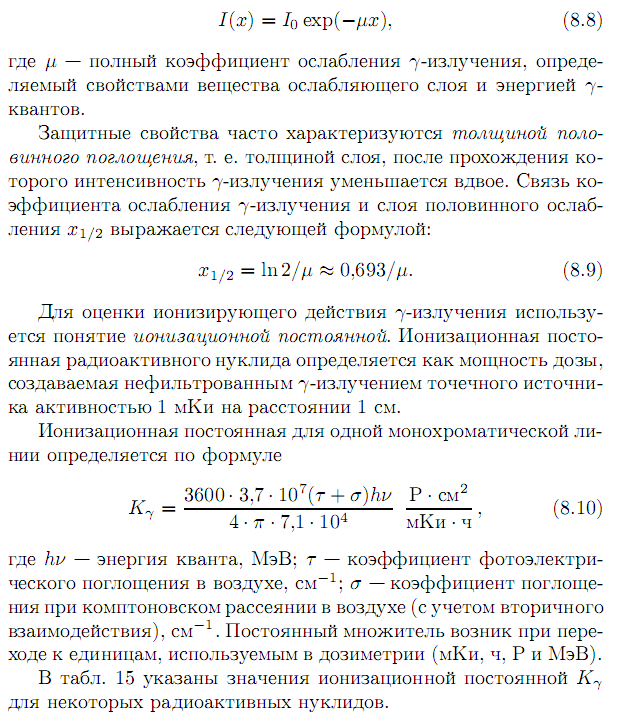

Дозиметрия γ-излучения

Гамма-излучение обладает наибольшей проникающей способностью по сравнению с альфа - и бета-излучениями. В воздухе излучение может преодолевать значительные расстояния, не испытывая существенного поглощения. Ослабления γ-излучения можно достигнуть, применяя свинец, сталь, большие слои бетона и грунта. Большая проникающая способность γ-излучения делает его особенно опасным при внешнем облучении. Например, чтобы ослабить действие γ-излучения с энергией 1 МэВ в 2 разапотребовался бы свинцовый комбинезон массой 130 кг.

При прохождении γ-квантов через среду ионизация производится электронами, которые выбиваются из атомов в результат

взаимодействия с γ-квантами. Интенсивность потока γ-излучени после прохождения через слой толщиной x определяется экспоненциальным законом.

| |

| |

|

| |

|

Измерение активности препаратов

Для того, чтобы вычислить полученную дозу и толщину защиты от конкретного вида излучения необходимо знать или уметь определить абсолютную активность источника ионизирующего излучения. В настоящее время разработаны надежные методы определения абсолютных активностей препаратов. Выбор метода определяется требуемой точностью и качеством источника. Ниже кратко рассматриваются наиболее часто используемые методы и оценивается их применимость.

Метод счета с фиксированным телесным углом позволяет с минимальным количеством аппаратуры определить абсолютную активность, но введение многочисленных поправок, зависящих от энергии и типа излучения (в том числе поправка на самопоглощение излучения в источнике), сильно снижает указанное достоинство. Вводимые поправки не табулируются и требуют определения для каждой установки. Измеряемые активности малы и составляют несколько микрокюри.

Принцип метода очень прост. Измеряемая активность и детектор располагаются на расстоянии R друг от друга и производится измерение скорости счета N. Исходя из геометрии опыта и конструкции детектора находится телесный угол Ω, под которым излучение источника попадает в детектор. Обычно перед детектором располагается коллимирующая диафрагма (входное окно детектора), что упрощает определение телесного угла. Так - же необходимо знать эффективность детектора5 k для данного

вида излучения.

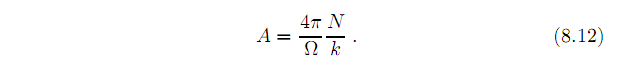

Активность препарата вычисляется по формуле

|

|

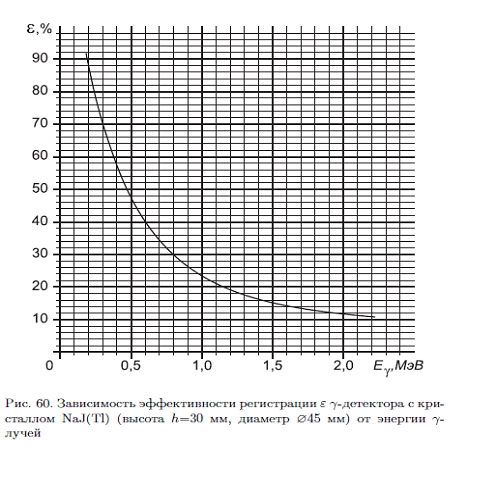

Эффективность детектора k определяется по графику.

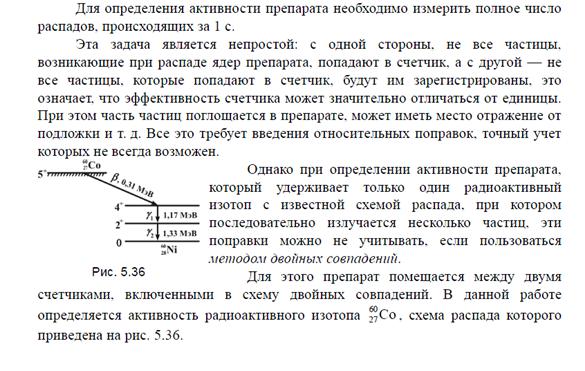

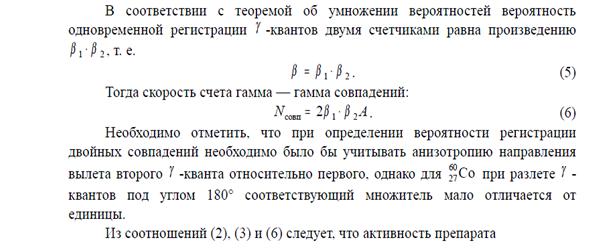

Метод γ-γ совпадений

Метод γ-γ совпадений

| |

|

|

|

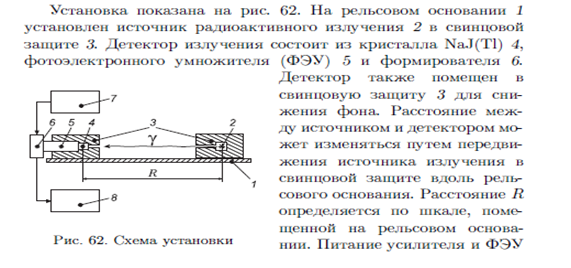

Часть первая. Измерение активности препарата 137Cs методом счёта с фиксированным телесным углом. Расчёт мощности дозы в зоне действия пучка γ-излучения радиоактивного препарата.

| |

|

Ход выполнения работы.

В качестве источника излученияиспользуется р/а препарат 137Cs.

В качестве источника излученияиспользуется р/а препарат 137Cs.

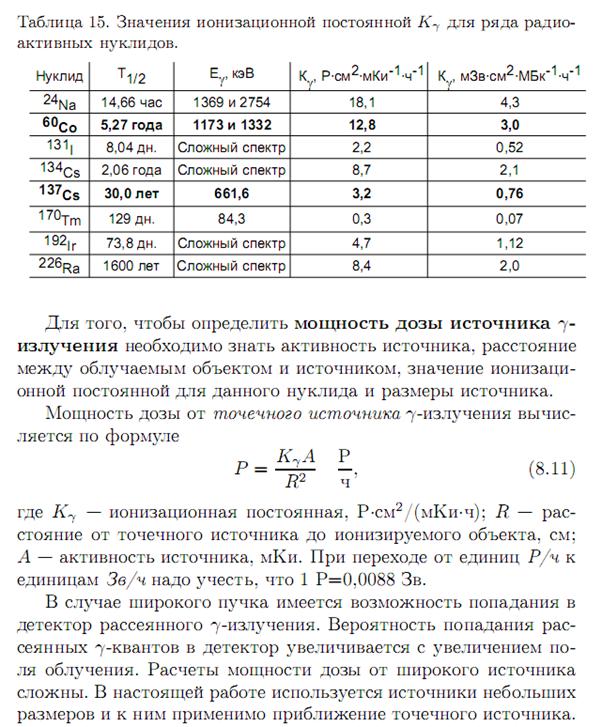

1. Установите источник излучения на расстоянии R=1м от детектора. Рассчитайте телесный угол Ώ=S/R2, S - площадь коллиматора детектора, равная 0,159 см2. Измерьте скорость счёта и рассчитайте активность А по формуле (8.12), значение эффективности регистрации k определить по рис. 60. на с.13)

2. Провести вычисление мощности дозы по формуле (8.11). Значение величины Kγ взять из табл. 15 (стр.11).

3. Повторить пукты 1 и 2 для R=0,5 м.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |