Одной из наиболее распространеных передаточных функций является нелинейная функция с насыщением, так называемая логистическая функция или сигмоид (т. е. функция S-образного вида), которая в общем виде выглядит как:

![]() .

.

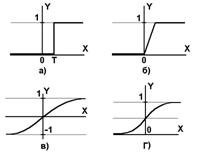

Рис. 6. а) функция единичного скачка; б) линейный порог (гистерезис); в) сигмоид – гиперболический тангенс; г) сигмоид – формула |

При уменьшении a сигмоид становится более пологим, в пределе при a=0 вырождаясь в горизонтальную линию на уровне 0.5, при увеличении a сигмоид приближается по внешнему виду к функции единичного скачка с порогом T в точке ![]() . Из выражения для сигмоида очевидно, что выходное значение нейрона лежит в диапазоне [0,1]. Одно из ценных свойств сигмоидной функции – простое выражение для ее производной, применение которого будет рассмотрено в дальнейшем.

. Из выражения для сигмоида очевидно, что выходное значение нейрона лежит в диапазоне [0,1]. Одно из ценных свойств сигмоидной функции – простое выражение для ее производной, применение которого будет рассмотрено в дальнейшем.

![]()

Следует отметить, что сигмоидная функция дифференцируема на всей оси абсцисс, что используется в некоторых алгоритмах обучения. Кроме того она обладает свойством усиливать слабые сигналы лучше, чем большие, и предотвращает насыщение от больших сигналов, так как они соответствуют областям аргументов, где сигмоид имеет пологий наклон.

Этапы работы с нейронными сетями следующие:

1. Выбор типа (архитектуры) сети.

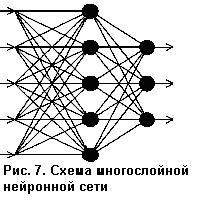

Нейронные сети могут иметь различные архитектуры (см. рис. 8 в приложении 12). Однако в данной работе будут рассмотрены только многослойные нейронные сети (схема на рис. ниже), так как это наилучшим образом соответствует выполнению задачи исследования влияния различных факторов на уровень цен электроэнергии.

В многослойных сетях нейроны объединяются в слои так, что внешние входные сигналы подаются на входы нейронов первого слоя, а выходами сети являются выходные сигналы последнего слоя. Кроме входного и выходного слоев в многослойной нейронной сети есть один или несколько промежуточных (скрытых) слоев. Вход нейронной сети можно рассматривать как выход "нулевого слоя" вырожденных нейронов. Связи от выходов нейронов некоторого слоя ![]() к входам нейронов следующего слоя

к входам нейронов следующего слоя ![]() называются последовательными.

называются последовательными.

2. Подбор весов (обучение) сети.

Функционирование многослойной сети выполняется в соответствии с формулами:

где ![]() - выход сумматора,

- выход сумматора, ![]() - вес связи,

- вес связи, ![]() - выход нейрона,

- выход нейрона,  - номер нейрона,

- номер нейрона, ![]() - число нейронов в слое,

- число нейронов в слое, ![]() - номер слоя,

- номер слоя, ![]() - число слоев,

- число слоев, ![]() - функция активации.

- функция активации.

Обучение сети разбивается на следующие этапы:

1) Инициализация сети:

Весовым коэффициентам и смещениям сети присваиваются малые случайные значения из диапазона ![]() .

.

2) Определение элемента обучающей выборки:

(<текущий вход>, <желаемый выход>). Текущие входы  должны различаться для всех элементов обучающей выборки. При использовании многослойного персептрона в качестве классификатора желаемый выходной сигнал

должны различаться для всех элементов обучающей выборки. При использовании многослойного персептрона в качестве классификатора желаемый выходной сигнал  состоит из нулей за исключением одного единичного элемента, соответствующего классу, к которому принадлежит текущий входной сигнал.

состоит из нулей за исключением одного единичного элемента, соответствующего классу, к которому принадлежит текущий входной сигнал.

3) Вычисление текущего выходного сигнала:

Текущий выходной сигнал определяется в соответствии с традиционной схемой функционирования многослойной нейронной сети.

4) Настройка синаптических весов:

Для настройки весовых коэффициентов используется рекурсивный алгоритм, который сначала применяется к выходным нейронам сети, а затем проходит сеть в обратном направлении до первого слоя. Синаптические веса настраиваются в соответствии с формулой:

![]()

где ![]() - вес от нейрона

- вес от нейрона ![]() или от элемента входного сигнала

или от элемента входного сигнала  к нейрону

к нейрону ![]() в момент времени

в момент времени ![]() ,

, ![]() - выход нейрона

- выход нейрона ![]() или i-ый элемент входного сигнала,

или i-ый элемент входного сигнала, ![]() - шаг обучения,

- шаг обучения, ![]() - значение ошибки для нейрона

- значение ошибки для нейрона ![]() .

.

Если нейрон с номером j принадлежит последнему слою, то

![]()

где ![]() - желаемый выход нейрона

- желаемый выход нейрона ![]() ,

, ![]() - текущий выход нейрона

- текущий выход нейрона ![]() .

.

Если нейрон с номером ![]() принадлежит одному из слоев с первого по предпоследний, то

принадлежит одному из слоев с первого по предпоследний, то

![]()

где ![]() пробегает все нейроны слоя с номером на единицу больше, чем у того, которому принадлежит нейрон

пробегает все нейроны слоя с номером на единицу больше, чем у того, которому принадлежит нейрон ![]() .

.

Внешние смещения нейронов ![]() настраиваются аналогичным образом. построенная нейронная сеть характеризуется параметром, называющимся общей ошибкой нейронной сети вычисляется как RMS Error (Root Mean Squared) по следующей формуле:

настраиваются аналогичным образом. построенная нейронная сеть характеризуется параметром, называющимся общей ошибкой нейронной сети вычисляется как RMS Error (Root Mean Squared) по следующей формуле:

[1],

[1],

где O - output (выходные параметры нейронной сети), P - pattern (входные данные), N количество фактов.

Окончательным результатом применения нейронных сетей является полученная многослойная модель влияния факторов на цены, основными параметрами которой является описание архитектуры и весов, с которыми учитываются факторы на определенных слоях нейронной сети.

Существует множество компьютерных программ, основанных на искусственных нейронных сетях, однако в работе была использована программа “Pythia”[42], как одна из наиболее простых и удобных при анализе данных.

Глава 3. Выявление факторов, оказывающих влияние на изменение цен на электроэнергию в Калифорнии

3.1. Анализ данных и применение линейной регрессии для описания данных

В данной работе используются данные, предоставленные Статистическим агентством по энергетике при правительстве США [40]. Интерес представляют данные как по отдельному штату Калифорния, так и в совокупности по всей стране. По США были рассмотрены данные в период с января 1990 г. по февраль 2001 г. Сопоставления различий в некоторых параметрах представлены на рис. 1-3 в приложении.

Можно заметить, что уровень цен со всех потребительских секторах в Калифорнии выше, чем средний в тех же секторах в целом по США. Кроме того, можно заметить, что наблюдается необычно резкий рос цен на электроэнергию с лета 2000 г. в промышленном (с 5 до 12 центов за кВт) и коммерческом (8 до почти 16 центов за кВтч) секторах.

На втором этапе были выбран определенный набор факторов, которые гипотетически могут повлиять на цены на электроэнергию в Калифорнии:

N | Фактор | Обоснование |

1 | Чистое производство электроэнергии в Калифорнии (общий объем сгенерированной электроэнергии за вычетом объема электроэнергии, необходимый для осуществления производственного процесса генерирующих компаний). | Из предположения о том, что вследствие ограничения по мощностям в краткосрочном периоде объем производства определяет предложение электроэнергии, и, соответственно, цены |

2 | Объем потребления электроэнергии в Калифорнии. | Объем потребления электроэнергии – фактически спрос на нее, поэтому, согласно классической теории, этот фактор также является решающим при ценообразовании |

3 | Добыча природного газа в Калифорнии (в целом распределение по источникам получения энергии в США представлено на рис. 4 в приложении 8). | В первой главе было выяснено, что основными энергоносителями в Калифорнии являются природный газ и гидроресурсы, однако погодные условия лета 2001 практически свели на нет возможности использования второго ресурса. Таким образом, добыча природного газа может оказать влияние на производство электроэнергии, и, соответственно, на цены на электроэнергию. С другой стороны, изменение этого фактора может оказать психологическое влияние на спрос на электроэнергию. |

4 | Импорт природного газа в США их других стран. | Также вносит свой вклад в формирование предложения на рынке энергоносителей. |

5 | Цены природного газа в штате Калифорния | Определяют издержки производителя электроэнергии, следовательно, оказывают влияние на формирование цен производителя. |

6 | Экспорт электроэнергии в Калифорнию из других штатов. | Фактор, который непосредственно определяет предложение природного газа в Калифорнии. |

7 | Индекс потребительских цен на электрические товары по США. | Так как данный индекс рассчитывается как взвешенная в определенный момент сумма цен на товары, которые при использовании потребляют электричество (кондиционеры, различные нагреватели и другие электроприборы), отнесенная к взвешенной сумме цен базового года, то этот индекс можно рассматривать, как индикатор первичного спроса по отношению ко вторичному – спросу на электроэнергию. |

8 | Индекс цен производителя на электрические товары по США. | Индекс цен производителя фактически является индикатором изменения издержек производителя по отношению к базовому году. Существует предположение, что этот фактор влияет на предложение электротоваров и участвует в их ценообразовании, т. е. может оказывать на предложение на рынке этих товаров. |

В результате исследования сезонной составляющей временного ряда цен на электроэнергию на основе простого усреднения данных за рассматриваемый период был получен профиль сезонного поведения цен, представленный на рис. 6 в приложении 10, из которого видно, что наивысший уровень цен достигается в среднем в июле-августе. Гармонический анализ выделения циклических компонент фактически подтверждает гипотезу о сезонности ряда наблюдений за ценам. Наибольшей вклад в дисперсию процесса вносят гармоники на 1-ой и 11-ой частоте, ежемесячные колебания и ежегодные колебания наиболее характерны для данного процесса. Кроме того, на рис. 9 явно видно нехарактерное отклонение сглаженного ряда цен от сезонных колебаний в начале 2001 г.

Анализ сезонной составляющей факторов показал, что свойством сезонности обладают данные по объемам добычи природного газа в Калифорнии, потребление электричества в Калифорнии, объем сгенерированной электроэнергии в Калифорнии. Необходимость выделения сезонной компоненты обусловлена тем, что частоты сезонных колебаний различных факторов и ряда цен на электроэнергию не совпадают. Объем добычи газа в Калифорнии подвержен колебаниям на 1-ой и 1-ой частотах также, как и рассматриваемый ряд цен, тогда как потребление электроэнергии и ее производство имеют ярко выраженные колебания на 22-ой частоте (см. рис. 9-11 в приложении).

Для построения линейной регрессии использовалась программа Matrixer. Если строить линейную регрессию на основе данных без исключения сезонной составляющей, то результаты будут следующие (см. таблицу 1 в приложении 1). Коэффициент детерминации такой регрессионной модели является достаточно небольшим (![]() , ), по критерию Стьюдента значимыми являются константа и только переменная «экспорт электроэнергии». Если проанализировать график остатков регрессии (см. рис. 12 в приложении), то можно однозначно сказать, что остатки функционально зависимы. Кроме того, можно наблюдать некое бимодальное распределение на гистограмме остатков (см. рис. 13). То есть гипотеза о нормальности их распределения не подтверждается.

, ), по критерию Стьюдента значимыми являются константа и только переменная «экспорт электроэнергии». Если проанализировать график остатков регрессии (см. рис. 12 в приложении), то можно однозначно сказать, что остатки функционально зависимы. Кроме того, можно наблюдать некое бимодальное распределение на гистограмме остатков (см. рис. 13). То есть гипотеза о нормальности их распределения не подтверждается.

Если допустить, что между некоторыми факторами существует зависимость, то необходимо исключить зависимые ряды из регрессии. На основе анализа корреляционных матриц (см. таблицы 5 и 6 в приложениях 18 и 19), можно предположить, что объем добычи природного газа зависит от цен на газ, а импорт газа связан с объемом добычи газа. Необходимо отметить, что положительна или отрицательна корреляция, коэффициент корреляции – это только мера статистической связи. Коэффициент корреляции показывает, насколько сильна линейная связь между переменными, но не может объяснить их изменений. Эта роль отводится регрессионному анализу.

В подтверждении этой гипотезы была построена еще одна регрессия: первая – зависимость добычи природного газа от цен на газ. Проверка показывает, регрессия не объясняет зависимую переменную по тем же критериям (см. табл. 2 и рис. 14 в приложении).

Другая гипотеза о зависимости объема импорта газа от добычи газа может быть принят, так как коэффициент детерминации относительно велик - 40% (можно считать, что остальная часть объясняется другими факторами, которые влияют на импорт и не рассматриваются в данной работе, так как это не являлось ее задачей).

Таким образом, исключаем из регрессии импортные цены на газ и получаем, что скорректированный коэффициент детерминации остался практически на прежнем уровне ( ), а статистически значимыми являются по-прежнему константа и экспорт.

Теперь рассмотрим регрессию с учетом сезонности, то есть с исключением сезонной составляющей. Ни один из включенных факторов не является статистически значимым, коэффициент детерминации равен 11%. Очевидно, что линейная регрессия даже с учетом сезонности дает худшие результаты, чем без ее учета. Это подтверждает мысль о том, что необходимо строить нелинейные модели.

3.2. Выявление нелинейной зависимости и значимости факторов на основе нейронных сетей

Так как необходимо выяснить выявить функциональные зависимости, отличные от сезонных моделей, то при построении нейронных сетей будет использованы только данные, из которых были исключены сезонные колебания.

В этой работе рассматриваются только однослойные модели нейронных сетей, так как на нескольких предварительных примерах построения двухслойных сетей для рассматриваемых данных была получена достаточно большая общая ошибка сети. Это существенно, так как формальным критерием для выбора подходящей архитектуры сети является наименьшая общая ошибка сети.

В программе Pythia, которая была использована в качестве передаточной функции используется логистическая функция. Теоретическое обоснование ее использования описано в главе 2. При расчетах функция выглядела следующим образом:

.

.

Перед началом обучения каждой сети веса задавались случайным образом из интервала

(-1; 1), чтобы учесть, как отрицательное влияние факторов на зависимую переменную, так и положительное. Это возможно, потому что существует положительная зависимость между агрументом функции и его значением. Таким образом, можно сгруппировать факторы по типу влияния, построить отдельно модель и исключением факторов, действующих в противоположном направлении, и проанализировать полученные веса. Это позволит проранжировать факторы для данной функциональной зависимости по степени их влияния на зависимую переменную.

Каждая процедура обучения характеризуется следующими параметрами: 1000 повторений, стандартное отклонение полученных цен на электроэнергию от расчетных в результате должно быть меньше 0.0001.

Кроме того, обязательным условием для расчетов в данной программе была нормализация данных.

В качестве первого варианта нейронной сети была рассмотрена простейшая сеть, состоящая из одного слоя, на котором находиться 1 нейрон (уровень цен на электроэнергию). Входами являются все 8 перечисленных выше факторов. Сначала веса задаются случайным образом из интервала (-1; 1) и равняются значениям на рис.4 ниже во второй колонке (в первой колонке указываются нормализованные значения факторов, т. е. за вычетом среднего и деленные на стандартное отклонение) После процедуры обучения значение общей ошибки нейронной сети равно 0.062205 и значения весов представлены на рис. 5.

В качестве первого варианта нейронной сети была рассмотрена простейшая сеть, состоящая из одного слоя, на котором находиться 1 нейрон (уровень цен на электроэнергию). Входами являются все 8 перечисленных выше факторов. Сначала веса задаются случайным образом из интервала (-1; 1) и равняются значениям на рис.4 ниже во второй колонке (в первой колонке указываются нормализованные значения факторов, т. е. за вычетом среднего и деленные на стандартное отклонение) После процедуры обучения значение общей ошибки нейронной сети равно 0.062205 и значения весов представлены на рис. 5.

В модели для первого варианта факторы с положительными весами – индекс потребительских цен на электротовары в США, цены на природный газ, экспорт электроэнергии в Калифорнию из других штатов и объем потребления электроэнергии в Калифорнии. Выделим наиболее важные из них, построив однослойную нейронную сеть с 4 входами в качестве второго варианта. Общая ошибка этой сети равна 0. т. е. это меньше, чем в первом варианте. Результаты оценивания весов представлены на рис. 6. Наибольшие веса у цены на природный газ и потребление электроэнергии в Калифорнии.

В модели для первого варианта факторы с положительными весами – индекс потребительских цен на электротовары в США, цены на природный газ, экспорт электроэнергии в Калифорнию из других штатов и объем потребления электроэнергии в Калифорнии. Выделим наиболее важные из них, построив однослойную нейронную сеть с 4 входами в качестве второго варианта. Общая ошибка этой сети равна 0. т. е. это меньше, чем в первом варианте. Результаты оценивания весов представлены на рис. 6. Наибольшие веса у цены на природный газ и потребление электроэнергии в Калифорнии.

Третьим вариантом нейронных сетей будет выделение факторов, которые в первом варианте характеризуются отрицательными весами. К ним относятся – импорт природного газа в США, объем добычи газа в Калифорнии, индекс производственных цен на электрические товары, объем производства электроэнергии в Калифорнии. Общая ошибка сети для этого варианта равна 0.07853, т. е. больше, для двух предыдущих. Весовые коэффициенты представлены на рис. 7. Наиболее весомым является фактор «индекс цен производителя».

Третьим вариантом нейронных сетей будет выделение факторов, которые в первом варианте характеризуются отрицательными весами. К ним относятся – импорт природного газа в США, объем добычи газа в Калифорнии, индекс производственных цен на электрические товары, объем производства электроэнергии в Калифорнии. Общая ошибка сети для этого варианта равна 0.07853, т. е. больше, для двух предыдущих. Весовые коэффициенты представлены на рис. 7. Наиболее весомым является фактор «индекс цен производителя».

В четвертом варианте добавим этот фактор, как дополнительный вход к сети, построенной по второму варианту. Общая ошибка сети в этом случае равна 0.047922. Так как включение нового фактора увеличило погрешность, то не будет его учитывать.

Таким образом, подводя итог этой главы, можно сказать, что можно проследить функциональную зависимость уровня цен на электроэнергию в Калифорнии от таких факторов, как индекс потребительских цен на электротовары в США, цены на природный газ, экспорт электроэнергии из Калифорнии и объем потребления электроэнергии в Калифорнии, что в целом подтверждает гипотезы, выдвинутые в перовой главе, когда речь шла о чрезмерной сырьевой зависимости американского энергетического рынка.

Заключение

В данной были проанализированы, как качественные, так и количественные факторы, оказывающие влияние на последствия либерализации цен в энергетической промышленности. К качественным факторам была отнесены исторические особенности развития процесса либерализации энергетических рынков, институциональные аспекты функционирования энергетического сектора в таких странах, как Великобритания и Норвегии, которые достигли позитивных результатов в этой области, а именно – снижения цен на электроэнергию, как в промышленном секторе, так и в секторе домашних хозяйств.

Как в случае Великобритании, так и в случае Норвегии, можно отметить разделение монопольных областей энергетического сектора, между различными субъектами рынка в результате либерализации энергетического сектора. Особенностью этого разделения является концентрация полномочий на определенных сегментах данного рынка у ответственных субъектов. Так, например, в Норвегии крупные государственные компании Statkraft и Statnett владеют соответственно 30% всех генерирующих мощностей и 80% пропускной способности основной электрической сети. В системе Англии и Уэльса эту роль выполняет Национальная Сетевая Компания (НСК), которая осуществляет передачу электроэнергии от генерирующих компаний региональным энергетическим компаниям, которые потом поставляют энергию конечным потребителям. Примечательно здесь то, что, НСК не покупает и не продает электроэнергию, она осуществляет финансовые контроль за расчетами между генерирующими компаниями и РЭК. Плата, которую эта компания получает за электроэнергию должна покрывать расходы на эксплуатацию сетей и на основную деятельность компании, но не больше. Другими словами, материальная заинтересованность НСК достаточно сильно ограничена, и это способствует отсутствию дискриминации всех действующих поставщиков электроэнергии, а также распределительных компаний.

Разумный баланс контроля со стороны государства, разграничение монопольных областей деятельности и конкурентный рынок – залог успеха либерализации в энергетическом секторе, как показывает опыт многих европейских стран, которые в результате реформирования этой области добились снижения цен на электроэнергию и других преимуществ конкурентного рынка. Это же утверждение подтверждается негативным опытом либерализации энергетического рынка в США, а именно в штате Калифорния.

Процесс либерализации энергетического рынка в США идет неравномерно. Только 24 штата законодательно оформили этот процесс. Однако до сих пор четко не отработаны механизмы вмешательства регулирующих органов на рынок и некоторые возможности рынка, которые позитивным образом могли отразиться на его функционировании. Так, во многом вина за энергетический кризис в Калифорнии лежит на регулирующих органах, которые во время кризиса сохраняли фиксированные розничные тарифы при введении конкуренции на оптовом рынке, отказываясь реагировать на изменение оптовых цен. Это во многом способствовало увеличению задолжности распределительных компаний перед генерирующими компаниями, что привело к отказу некоторых генерируюищих компаний поставлять электроэнергию неплатежеспособным поставщикам и, в конечно счете, к дефициту электроэнергии.

Кроме того, законодательством Калифорнии было запрещено механизмы хеджирования ценовых рисков (фьючерсные, форвардные контракты

). На рынках электроэнергии других стран (в частности, Великобритании и Норвегии, которые были рассмотрены в этой работе) и штатов США механизмы страхования активно используются для снижения ценовых рисков.

Другим недостатком со стороны регулирующих органов являются ограничениями по строительству новых энергетических объектов и ограниченностью переходного периода, обозначенного в законодательстве штата 2002 годом, и неопределенностью дальнейших изменений правил работы рынка в Калифорнии. Не предусмотрены механизмы контроля за деятельностью генерирующих компаний. Одна четверть электрогенераторов в Калифорнии в декабре 2000 г. были отключены. При этом проверки обоснованности снижения нагрузки на электростанциях оставались невозможными. Существуют также различные льготы для отдельных групп потребителей, что можно использовать для спекуляции на рынке. Кроме того, у распределительных компаний осталась доля собственности в генерации и, следовательно, осталась возможность извлекать прибыль на производстве электроэнергии, при значительных потерях на продаже потребителя.

Говоря о причинах энергетического кризиса 2001 года в Калифорнии нельзя не упомянуть и количественные факторы, которые оказали негативное влияние на цены на электроэнергию. В данной работе были рассмотрены восемь гипотетически значимых фактора. При анализе были использованы эконометрические методы, а именно линейная регрессия. Перед этим все данные были приведены к сопоставимому виду – сглажены методом скользящей средней, очищены от сезонной компоненты с помощью гармонического анализа и протестированы на выполнение гипотез, необходимых для построения линейной регрессии. Регрессионый анализ показал недопустимость объяснения изменения цен на электроэнергию простой линейной моделью. Именно поэтому был применен аппарат, основанный на искусственных нейронных сетях. В результате была найдена нелинейная зависимость, описывающая влияние наиболее важных факторов. К их числу относятся индекс потребительских цен на электроэнергию в США, цены на природный газ в Калифорнии, экспорт электроэнергии из Калифорнии и объем потребления электроэнергии в этом штате.

Спрос на электроэнергию был обусловлен общим подъемом экономики в штате, ростом населения, а также нестандартными погодными условиями. Рост цен на природный газ следует рассматривать, как рост издержек производителей энергии и, следовательно, ее цены. Природный газ является основным энергоносителем в Калифорнии, наравне с гидроресурсами.

Таким образом, для успешного проведения мероприятий по либерализации энергетического сектора необходим разумный баланс государственного вмешательства и конкуренции в энергетическом секторе, определяемый на основе анализа его институциональных особенностей (исторические аспекты либерализации этого сектора, сравнительный анализ развития энергетической промышленности с опытом зарубежных стран, а также модели взаимодействия его субъектов, которые были сформированы к настоящему моменту.). В расчет также должны приниматься и зависимость цен на электроэнергию от энергоресурсов, особенностей спроса на электроэнергию, а также факторов, влияющих на предложение электроэнергии (производство электроэнергии в стране или рассматриваемом регионе, экспорт и импорт электроэнергии). Автор надеется, что проведение мер по либерализации энергетического рынка России будет основано на анализе всех выше перечисленных факторов, чтобы не допустить негативных последствий в ходе развития этого процесса, как на энергетическую отрасль, так и на всю экономику в целом в долгосрочном плане.

Список литературы

1. Рынки электроэнергии: проблемы развития/ Отв. редакторы: , – Новосибирск: Издательство СO РАН, 1999

2. , Суслов электроэнергетики: основы теории. – Новосибирск: Новосибирск: Издательство СO РАН, 2000

3. Экономика электроэнергетики: рыночная политика/ Отв. редакторы: , – Новосибирск: Издательство СO РАН, 2001

4. , Антипов книжка электроэнергетика. – М.: Энергоатомиздат, 5 изда-е, 1987

5. , , Журавлева , планирование и управление энергетическим предприятием. – М.:Высшая школа, 1981

6. Цена свободного киловатта// Эксперт. – 2001. - №4. – с. 54 –55

7. Вольфберг и перспективы развития энергетики мира//Теплоэнергетика. – 1998. - №9. – с. 28 –34

8. , , . Регрессионный анализ, НГУ, 1997

9. , Россиев сети на персональном компьютере.- Новосибирск Наука, 1996

10. Количественные методы в финансах. К Дж. Уотшем, Дж. Парамоу. - Финансы Юнити, Москва

11. Michal G. Politt. The Inpact of Liberalization on the Perfomance of the Electricity Supply Industry:An international Survey// The Journal of Energy Literature. – 1997. – Vol. III. – p.3 – 31

12. Haas Кю, Auer H/ How to Ensure Effective Competition in Western European Electricity Markets//Newsletter of the IAEE/ - 2001. No. 3

13. Michael Kraus, Mannheim; Bob Turgoose, London, Entwiklungen bei wettbewerblichen Stromma”rkten. Reformbedarf im England/Wales und Deutschland. Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 49.Jg. (1999) Heft 1/2

14. Walter Schulz, Koln, Wettbewerbliche O”ffnung der Eliktrizita”tswirtschaft. Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 48.Jg. (1998) Heft 7

15. Christoph Hilz, Ludger Abs, Essen, Markto”ffnungskonzepte im Vergleih. ScluBfolgerung fu”r Deutschland. Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 48.Jg. (1998) Heft 4

16. Jurgen Schwarz, Wolfgang Glaunsinger, Heidelberg, Wettbewerb und Sicherheit im deutschen Verbundnetz. Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 48.Jg. (1998) Heft 10

17. Heinz Ju”rgen Schu”rmann, Du”sseldorf, Strombo”rsen ermo”glihen u”berregionalen Handel. Handelsblatt. Ausgabe vom 06.07.1998

18. Rolf G. Wiedswang, Oslo. Die Liberalisierung des norwegischen Energiemarktes. Konsequenzen fu”r den interazionalen Stromaustausch. Energiewirtschaftliche Tagesfragen. Sonderdruck aus Heft 10/1993

19. Niels Ellwanger, Roman Dudenhausen, Essen, Energienhandels-Strategien fu”r kommunale Unternemn. Energiewirtschaftliche Tagesfragen. 48.Jg. (1998) Heft 8

20. http://www. *****/ug_pril/ol/97/31/t7_1.htm

21. http://www. worldbank. /prospects/gdf99/slides/sld006.htm

22. http://www. nber. org/databases/macrohistory/contents/

23. http://www. /blscu. htm

24. http://bizednet. bris. ac. uk:8080/timeweb/sample_data_codes. htm

25. http://*****/friends/news/omri/1996/12/961219II. html(opt, mozilla, unix, russian, koi8,new)

26. http://www. *****/GEFdata/digests/mon. html

27. http://www. *****/NHDR/summary_1996.htm

28. http://www. cer. uz/Statistic/index-e. htm

29. http://www. rao-ees. *****/en/news/pr/

30. http://relcom. *****/wfs-moscow/eng/velikhov2.htm

31. http://www. icem. org. br/iiiconferencia/Informe%20III%20Conferencia%20-%20ing. pdf

32. http://www. rice. edu/projects/baker/Pubs/workingpapers/cfrbipp_energy/energytf. htm

33. http://odin. dep. no/odinarkiv/norsk/dep/oed/2001/taler/06/index-dok000-b-f-a. html

34. http://merchant. /norway/

35. http://www. nordpool. no/

36. http://www. ssb. no/english/yearbook/emne08.html

37. http://www. un. org/Depts/unsd/sd_databases. htm

38. http://www. unece. org/stats/links. htm

39. http://www. statistics. gov. uk/themes/commerce/abi/section_e. asp

40. http://www. eia. doe. gov/

41. http://. com/.html? Utext=neural&qt=neural

42. http://puzzle. *****/context/folder/document12.htm

43. http://www. ece. utep. edu/courses/ee3329/ee3329/Studyguide/ToC/Fundamentals/Carriers/fermi. html

44. http://www. *****/

45. http://www. *****/~stasson/

46. http://www. neuro. /

47. http://www. *****/

48. http://www. /

49. http://citeseer. nj. /context/469809/0

50. http://www. *****/osp/os/1997/04/source/16.htm

51. http://www. teriin. org/pub/books/fdaylect. htm

Программное обеспечение:

1. Matrixer – http://www. *****/ef/tsy/ecmr/mtx/index. htm

2. Pythia - http://. com/.html? Utext=neural&qt=neural

Приложения

[1] Корень из суммы квадратов этих отклонений - это Евклидово расстояние между тем вектором, который мы хотим получить и тем, что получаем. Среднее - это средняя погрешность приближения искомого вектора.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |