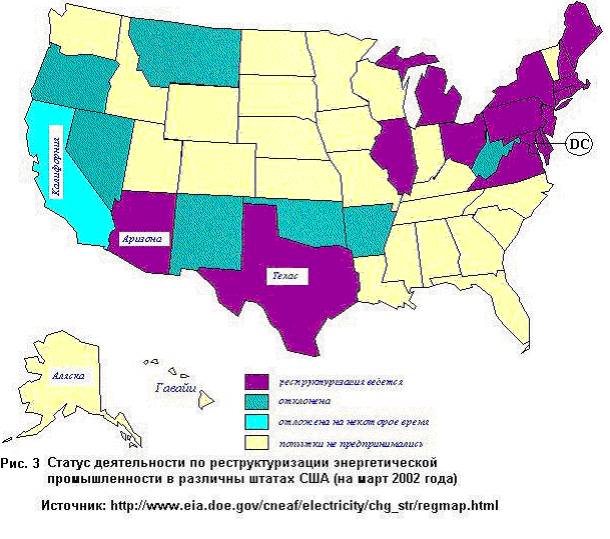

Двадцать четыре штата и округ Колумбия уже законодательно оформили либерализацию энергетического сектора или, по крайней мере, начали обсуждения в отношении порядка регулирования розничными продажами электроэнергии. На рисунке бардовым цветом обозначены штаты, в которых ведется активная деятельность по реструктуризации. К ним относятся Аризона, Коннектикут, Делавер, округ Колумбия, Иллинойс, Мэн, Марилэнд, Массачуссетс, Мичиган, Нью-Хемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Охайо, Пенсильвания, Род Айлэнд, Техас и Вирджиния. В таких штатах, помеченных желтым цветом, как Алабама, Аляска, Колорадо, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Индиана, Айова, Канзаз, Кентукки, Луизиана, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Каролина, Северная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Вермонт, Вашингтон, Висконсин и Вайоминг попытки к реструктуризации даже не предпринимались. Штаты, помеченные зеленым цветом, отклонили реструктуризацию энергетического сектора; это – Арканзас, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Оклахома и Орегон. Калифорния окрашена голубым цветом, так как в ней реструктуризация была приостановлена на некоторое время в связи с последствиями энергетического кризиса 2001 года [40].

С целью дерегулирования энергетического рынка вы Калифорнии была предложена следующая схема. Компании, поставляющие электричество конечным потребителям, продают принадлежащие им электростанции частным инвесторам. Контроль за сетями передается частной некоммерческой организации Independent System Operator (ISO). Еще одна некоммерческая организация - Калифорнийская биржа электроэнергии (Californian Power Exchange) стала посредником между производителями и розничными поставщиками электроэнергии [1]. Идея заключается в том, что необходимо одновременное функционирование двух рынков – рынок производства электроэнергии и рынок розничных продаж – с тем, чтобы стимулировать конкуренцию между розничными поставщиками и заставить генерирующие компании повышать эффективность и снижать издержки за счет конкуренции с поставщиками из других штатов.

При этом власти штата ввели свободное ценообразование на оптовом рынке электроэнергии, но на период с 1996 г. по апрель 2002 г. установили потолок розничных цен. Поставщики электроэнергии конечным потребителям не могли повышать цены выше этого потолка. Полномочия по установлению и изменению конкретного значения верхней границы розничных цен были возложены на ISO. По мнению властей штата, этот механизм должен был обеспечить «защиту потребителя в течение переходного периода»[1]. Он был разработан, чтобы предотвратить злоупотребления розничных компаний, пока не сложится конкурентный рынок.

Энергетический кризис в Калифорнии явился непосредственным следствием либерализации. При открытии рынков электроэнергии для конкуренции в существенной мере усложняются позиции и функции менеджмента для производителей и потребителей, которые обусловлены возрастающими факторами риска на конкурентном рынке. Использование электростанций на конкурентных рынках определяется в зависимости от объема спроса и предложения. Для того, чтобы на этом рынке можно было занимать устойчивые конкурентные позиции необходимо гибко реагировать на складывающуюся ситуацию. Из-за отсутствия гарантированной загрузки и ожидаемых существенных колебаний спроса со стороны покупателей, возникающих одновременно при конкуренции, складывается затруднительная ситуация при дальнейшем планировании использования и строительства электростанций, так как ожидания будущего в достаточной степени непредсказуемы. Надежность планирования на этом рынке существенно уменьшается. Загрузка электростанций в связи с этим больше надежно не гарантируется. Решающим фактором для успеха производителей являются конкурентноспособные издержки производства и соответственно управление этими издержками является основной задачей для электростанций и генерирующих компаний. От рынка производителей отделяются почти монопольно характеризуемые рынки транспорта и распределения. Задача государства в этом случае - наиболее эффективным способом регулировать деятельность этих монопольных областей, чтобы не допустить их негативного влияния.

Если проанализировать публикации в американской прессе и выступления политиков, посвященные проблемам энергетической промышленности США и дальнейшие пути развития энергетики, то одной из основных причин будет названа чрезмерная сырьевая зависимость энергетики Калифорнии. Прежде было замечено, энергетические кризисы в США имеют тесную связь с ситуацией на рынке энергоносителей (см. таблицу 1 ниже).

Таблица 1. Энергетические кризисы в США в период с 1973 г. по 2000 г.

Причина | Кризис |

Первый нефтяной кризис (окт. 1073) | Второй нефтяной кризис - (дек. 1978- окт.1980) | Война между Ираком и Ираном | Гальфский кризис (авг. 1990) | Кризис 2000 года | |

· Четвертая война на Ближнем Востоке · Эмбарго, установленное арабскими производителями нефти | · Война в Иране | · Аттаки Ирана по Ирану | · Вторжение Ирака в Кувейт | · Договор ОПЕКА от 1999 и снижение инвестиций | |

Период снижения поставок энергоносителя | · Приблизи-тельно 6 месяцев | · Около 4 месяцев | · Около 5 месяцев | · около 7 месяцев | · больше 12 месяцев |

Объем снижения поставок | · 4.3–4.5 млн Б/Д (2 месяца) | · 5.3–5.6 млн Б/Д (2 месяца) · 3.8 млн Б/Д (2 месяца) | · 3.7–4.1 млн Б/Д (2 месяца) | · 5.0–5.3 млн Б/Д (2 месяца) · 4.0–4.7 млн Б/Д (3 месяца) | · Больше 1 миллиарда баррелей |

Производственная потребность, не обеспеченная энергоносителями | · 3.75 млн. Б/Д | · 4.55 млн. Б/Д | · 6.70 млн. Б/Д | · 6.20 млн. Б/Д | · 1.0–2.0 млн. Б/Д |

Структура рынка энергоносителя | · Система выставления цен | · Установ-ление цен правительствами стран-производи-телей нефти · Долго-срочные контракты со странами-производителями нефти | · Установ-ление цен правительствами стран-производи-телей нефти · Долго-срочные контракты со странами-производителями нефти | · Система ценообразования, ориентированная на рынок · Срочные контракты со странами произвдителями-нефти и распространение спотовых сделок | · Система ценообразования, ориентированная на рынок |

[32] |

Так как в штате Калифорния туристический бизнес является достаточно развитым, то вопрос об охране окружающей среду является в наибольшей степени актуальным. Именно поэтому зеленые партии категорически негативно относятся к созданию новых энергетических станций, вырабатывающих энергию из таких энергоносителей, как нефть и уран. Основными источниками для получения энергии в Калифорнии служат природный газ и гидроресурсы. Тем не менее, калифорнийцы предпочитают покупать электроэнергию в других штатах, осуществляя межштатный «импорт». Главным поставщиком являются ГЭС Северо-Запада США. Необходимо отметить, что необычайно жаркое лето 2000 года (температура увеличилась на 5-7 градусов по сравнению со средними показателями этого периода в предыдущие годы и составила в среднем 32-33 С) и небольшое количество осадков, исключили возможность покрытия дефицита электроэнергии посредством гидроэнергетических ресурсов [32] .

Кроме того, можно перечислить следующие качественные факторы, которые оказали влияние на развитие кризиса. Во-первых, это сохранение регулируемых (фиксированных) розничных тарифов при введении конкуренции на оптовом рынке [42]. Таким образом, возникала задолжность распределительных компаний перед генерирующими компаниями (к январю 2001 г. она составила 12 млрд. долл.). Генерирующие компании внутри и вне штата стали отказываться поставлять электроэнергию неплатежеспособным покупателям. При этом, в связи с нежеланием обострять ситуацию перед Президентскими выборами, реакция со стороны регулирующих органов, Правительства штата практически отсутствовала. Осенью 2000 г. ФЭК начала расследование возможных причин кризиса и стала искать пути выхода из сложившейся ситуации. Однако эти процессы происходили неактивно и к декабрю-январю ситуация на рынке стала критической. Уровень резервов мощности достиг минимально допустимых показателей (1,5 %).В итоге, в середине января в штате начались веерные отключения [42]. К этому моменту дефицит составил 30% от необходимого для штата количества электроэнергии [40].

Во-вторых, это недостаток генерирующих мощностей внутри штата (не хватает порядка 5-6 млн. кВт мощности). Это объясняется двумя основными причинами: строгими ограничениями по строительству новых энергетических объектов (имеются заявки на строительство примерно 9 млн. квт мощностей) и ограниченностью переходного периода, обозначенного в законодательстве штата 2002 годом, и неопределенностью дальнейших изменений правил работы рынка в Калифорнии [42].

Существует также ряд недостатков в организации рынка, способствующих злоупотреблениям участников рынка. Не предусмотрены механизмы контроля за деятельностью генерирующих компаний. Одна четверть электрогенераторов в Калифорнии в декабре 2000 г. были отключены [30]. При этом проверки обоснованности снижения нагрузки на электростанциях оставались невозможными. Наличие льгот для отдельных групп потребителей и их использования для спекуляции на рынке. Например, для предприятий алюминиевой промышленности государством были установлены низкие цены на электроэнергию для поддержки отрасли. В период роста цен эти предприятие приостановили производство, поставляя закупленную электроэнергию на оптовый рынок по конкурентным ценам. Степень открытости информации о торгах на Калифорнийской Бирже достаточно низкая. У распределительных компаний осталась доля собственности в генерации. И, следовательно, осталась возможность извлекать прибыль на производстве электроэнергии, при значительных потерях на продаже потребителям (из-за фиксированных розничных цен).

Глава 2. Описание методов, используемых для выявлении количественных факторов, влияющих на изменение цен на электроэнергию

Предметом исследования является поведение цен на электроэнергию в зависимости от различных факторов. Цены на электроэнергию зависят от типа конечного потребителя. Так в странах ЕС в статистике выделяют две группы конечных потребителей электроэнергии:

- домашние хозяйства, промышленные предприятия.

Это является обоснованным, так как цены на электроэнергию для сектора домашних хозяйств всегда выше, чем для промышленных предприятий, и, кроме того, сбытовые сети, по которым эти сегменты получают электроэнергию, во многих странах различны.

Государственное статистическое агентство США выделяет также третью группу потребителей электроэнергии – коммерческий сектор [40].

В данной работе анализ факторов, влияющих на изменение цен на электроэнергию, включает в себя следующие этапы:

Этап 1 | Анализ временных рядов цен на электроэнергию, как в зависимости от типа конечного потребителя, так и усредненные по всем сегментам данные, а также подготовка временного ряда к дальнейшему сопоставлению с другими показателями Результатом этого анализа должно быть · сглаживание исходного временного ряда с целью нивелирования эксцессов (резко отличающихся, «выпадающих» значений), · выявление сезонной составляющей (так как сезонные колебания цен непосредственно связаны со спросом на электроэнергию, и в разные периоды года он неодинаков) · тенденций изменения цен с исключением сезонной составляющей (а именно увеличение цен или их снижение) |

Этап 2 | Выдвижение гипотез в отношении возможных факторов, определяющих тенденцию изменения цен на электроэнергию, а также их анализ (общая тенденция временного ряда и выявление сезонной компоненты). Для некоторых факторов (таких, как потребление электроэнергии) будет иметь смысл рассмотреть данные в зависимости от потребительского сегмента. Результат на этом этапе – это · набор факторов, которые гипотетически могу повлиять на изменение цен на электроэнергию, · их анализ. |

Этап 3 | Построение линейной регрессионной модели зависимости цен на электроэнергию от факторов, определенных на втором этапе. Результатом на этом этапе является получение статистической информации, необходимой для выводов о значимости факторов. |

Этап 4 | Анализ полученной на предыдущем этапе информации. Результат – набор значимых факторов. В случае, если не один их факторов не оказался значимым или по некоторым описанным ниже статистическим критериям, линейная модель не подходит для описания зависимостей, и следующий этап необходим. |

Этап 5 | Построение нелинейных моделей, основанных на нейронных сетях. Результат – набор значимых факторов и вид функциональной зависимости цен на электроэнергию от этих значимых факторов. |

Опишем методы, которые будут применяться на каждом этапе.

2.1. Анализ временных рядов на первом и втором этапе исследования

2.1.1. Сглаживание временного ряда

Сглаживание временного ряда будет осуществляться в данной работе на основе полинома второй степени с отрезком скольжения, равным ![]() наблюдениям. Выбор обусловлен тем, что более короткий отрезок скольжения, обеспечивает аппроксимацию в наибольшей степени. Таким образом, в общем виде процесс сглаживания будет выглядеть, как

наблюдениям. Выбор обусловлен тем, что более короткий отрезок скольжения, обеспечивает аппроксимацию в наибольшей степени. Таким образом, в общем виде процесс сглаживания будет выглядеть, как

![]()

![]() ,

,

где ![]() - значения s-го исходного временного ряда,

- значения s-го исходного временного ряда, ![]() - сглаженные значения ряда,

- сглаженные значения ряда, ![]() - момент времени из рассматриваемого временного промежутка,

- момент времени из рассматриваемого временного промежутка, ![]() - остаточные значения после сглаживания ряда.

- остаточные значения после сглаживания ряда.

Коэффициенты полинома для каждого момента времени рассчитываются по формуле ![]() , где коэффициенты

, где коэффициенты ![]() постоянны для всех моментов времени и рассчитываются на основе метода наименьших квадратов (минимизация суммы квадратов остатков на отрезке скольжения). При выбранных значениях параметров полинома и отрезка скольжения, значения весовых коэффициентов следующие:

постоянны для всех моментов времени и рассчитываются на основе метода наименьших квадратов (минимизация суммы квадратов остатков на отрезке скольжения). При выбранных значениях параметров полинома и отрезка скольжения, значения весовых коэффициентов следующие:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Расчетные значения для двух первых и последних моментов времени получаются с учетом всех коэффициентов ![]() по формуле полинома. Во всех остальных случаях расчетные значения можно рассматривать, как середины отрезков, на которых

по формуле полинома. Во всех остальных случаях расчетные значения можно рассматривать, как середины отрезков, на которых ![]() , и поэтому

, и поэтому ![]() .

.

Таким образом, в результате получаем сглаженные значения рассматриваемых временных рядов ![]() без резких выпадов.

без резких выпадов.

2.1.2. Выявление сезонной составляющей

Вопрос о колебании значений рассматриваемых временных рядов, связанных с сезонностью, возникает после простого графического анализа исходного ряда, который представлен на рис. 5 в приложении 9..

Выявление сезонной колебаний ряда будет осуществлено на основе гармонического разложения, который позволит определить частоты, на которых колебания наиболее заметны, и описать значения ряда как взвешенную сумму гармонических составляющих. Любой временной ряд можно представить в виде ряда Фурье:

Оценка коэффициентов разложения ![]() и

и ![]() определяются следующим образом:

определяются следующим образом:

Определение частот, на которых наблюдаются наибольшее колебания, проводится на основе анализа периодограммы:

![]()

Частоты с наибольшими значениями показывают, что гармоники на них имеют наибольший вклад в дисперсию процесса, и поэтому должны учитываться при построении сезонной модели. Таким образом, в результате определяется набор частот ![]() с наибольшими значениями периодограммы, и из ряда

с наибольшими значениями периодограммы, и из ряда ![]() вычитаются гармонические составляющие на этих частотах:

вычитаются гармонические составляющие на этих частотах:  .

.

2.2. Построение линейной регрессионной модели и ее анализ

Линейна регрессия в данной работе – это первый шаг к выявлению конкретных функциональных зависимостей между ценами на электроэнергию и факторами, которые гипотетически оказывают на них влияние.

Для того, чтобы построить линейную регрессию выдвигаются следующие гипотезы:

между зависимой переменнойОценка коэффициентов регрессии ![]() производится на основе метода наименьших квадратов.

производится на основе метода наименьших квадратов.

Формальными критериями адекватности служит коэффициент детерминации, который рассчитывается как  , а также скорректированный на количество степеней свободы коэффициент детерминации -

, а также скорректированный на количество степеней свободы коэффициент детерминации - ![]() , где

, где ![]() - количество факторов в регрессии. Чем выше эти показатели, тем в большей степени регрессоры объясняют зависимую переменную. Однако нужно заметить, что при увеличении количества регрессоров в регрессии скорректированный коэффициент детерминации является более приемлемым.

- количество факторов в регрессии. Чем выше эти показатели, тем в большей степени регрессоры объясняют зависимую переменную. Однако нужно заметить, что при увеличении количества регрессоров в регрессии скорректированный коэффициент детерминации является более приемлемым.

Критериями для оценки значимости регрессоров является критерий Стьюдента и критерий Фишера. Первый позволяет проверить нулевую гипотезу ![]() , которая отвергается вероятностью ошибки

, которая отвергается вероятностью ошибки ![]() , если

, если

, где

, где ![]() -

- ![]() -процентный квантиль распределения Стьюдента с

-процентный квантиль распределения Стьюдента с  степенями свободы. Фактически этот критерий позволяет определить статистическую значимость каждого регрессора, в отличие от критерия Фишера, который анализирует влияние всех регрессоров в совокупности. По этому критерию нулевая гипотеза об отсутствии искомой связи

степенями свободы. Фактически этот критерий позволяет определить статистическую значимость каждого регрессора, в отличие от критерия Фишера, который анализирует влияние всех регрессоров в совокупности. По этому критерию нулевая гипотеза об отсутствии искомой связи ![]()

![]() принимается, если

принимается, если ![]() , где

, где ![]() -

- ![]() -процентный односторонний квантиль распределения Фишера с параметрами

-процентный односторонний квантиль распределения Фишера с параметрами ![]() и

и ![]() .

.

2.3. Проверка гипотез и построение нелинейных моделей, основанных на нейронных сетях

В случае если коэффициенты детерминации для линейных регрессий оказались достаточно невелики и все регрессоры незначимы, возможной причиной может быть невыполнение гипотез, перечисленных в 2.2.

2.3.1. Проверка гипотез 2 - 4, необходимых для построения линейной регрессии

При невыполнении второй гипотезы необходимо проверить регрессоры на существование зависимостей между ними. Проверка мультиколллинеарности факторов (их линейной зависимости между собой) может быть основана на сопоставлении результатов применения критериев Фишера и Стьюдента: в случае существования зависимостей по отдельности факторы оказываются незначимы (по критерию Стьюдента), а вместе – существенны (по критерию Фишера). Кроме того, неплохим наглядным инструментом является построение корреляционной матрицы наблюдений. В данном случае, корреляция рассчитывается следующим образом:  , где ковариация рассчитывается как

, где ковариация рассчитывается как , а дисперсия -

, а дисперсия - ![]() .

.

Для проверки третьей гипотезы достаточно построить матрицу ковариации ошибок по наблюдениям и сравнить ее с матрицей ![]() . Если наблюдаются различия, то, возможно, присутствует либо гетероскедастичность ошибок, либо автокорреляция ошибок.

. Если наблюдаются различия, то, возможно, присутствует либо гетероскедастичность ошибок, либо автокорреляция ошибок.

Для проверки гетероскедастичности можно использовать критерий Бартленна. Для этого, необходимо разбить ряд наблюдений на k подмножеств, в каждом будет находиться по ![]() ,

, ![]() , элементов, причем

, элементов, причем ![]() . Для каждого подмножества необходимо подсчитать оценку дисперсии

. Для каждого подмножества необходимо подсчитать оценку дисперсии ![]() , а затем получить статистику

, а затем получить статистику

, где

, где  - отношение средней арифметической дисперсии к средней геометрической. Последнее отношение больше или равно единице, и чем сильнее различаются дисперсии по подмножествам, тем оно выше.

- отношение средней арифметической дисперсии к средней геометрической. Последнее отношение больше или равно единице, и чем сильнее различаются дисперсии по подмножествам, тем оно выше.

При однородности наблюдений по дисперсии статистика ![]() распределена, как

распределена, как ![]() .

.

Одним из методов проверки автокорреляции 1-го порядка ошибок по наблюдениям является статистика Дарбина-Уотсона. В общем виде, это выглядит, как ![]() , где

, где ![]() , а матрица ковариаций является диагональной. Здесь

, а матрица ковариаций является диагональной. Здесь ![]() - вектор авторегрессии второго порядка. Фактической значение статистики Дарбина-Уотсона рассчитывается следующим образом:

- вектор авторегрессии второго порядка. Фактической значение статистики Дарбина-Уотсона рассчитывается следующим образом:

.

.

Значение этой статистики лежит в интервале от 0 до 4, в случае отсутствия автокорреляции ошибок приблизительно равно 2. Если ![]() , величина DW распределена нормально, но параметры этого распределения зависят не только от длины временного ряда и количества факторов, включенных в регрессию. Поэтому существует по два значения для каждого (двустороннего) квантиля, соответствующего определенным значениям этих двух параметров: его нижняя

, величина DW распределена нормально, но параметры этого распределения зависят не только от длины временного ряда и количества факторов, включенных в регрессию. Поэтому существует по два значения для каждого (двустороннего) квантиля, соответствующего определенным значениям этих двух параметров: его нижняя ![]() и верхняя

и верхняя ![]() границы. Нулевая гипотеза принимается, если

границы. Нулевая гипотеза принимается, если  ; она отвергается в пользу гипотезы о положительной автокорреляции, если

; она отвергается в пользу гипотезы о положительной автокорреляции, если  , и в пользу гипотезы об отрицательной автокорреляции, если

, и в пользу гипотезы об отрицательной автокорреляции, если  . Если

. Если ![]() или

или ![]() , то ничего сказать нельзя.

, то ничего сказать нельзя.

2.2.2. Невыполение первой гипотезы для построения линейной регрессии и применение нейронных сетей

При невыполнении первой гипотезы для построения линейной регрессии в качестве инструмента определения значимости факторов и функциональной зависимости между ними и ценами на электроэнергию могут быть использованы нейронные сети. В данной работе нахождение конкретного вида функциональной зависимости не являлось задачей. С этой целью применение регрессионного анализа могло бы продолжено исследованием нелинейных регрессионных зависимостей, однако в качестве наиболее удобного средства для достижения конечной цели – выявления наиболее значимых факторов – были выбраны модели, основанные на нейронных сетях. Основными преимуществами использования нейронных сетей являются следующее:

- Богатые возможности. Нейронные сети - исключительно мощный метод моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. В частности, нейронные сети нелинейны по свой природе (смысл этого понятия подробно разъясняется далее в этой главе). На протяжение многих лет линейное моделирование было основным методом моделирования в большинстве областей, поскольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. В задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна, линейные модели работают плохо. Кроме того, нейронные сети справляются с "проклятием размерности", которое не позволяет моделировать линейные зависимости в случае большого числа переменных. Простота в использовании. Нейронные сети учатся на примерах. Пользователь нейронной сети подбирает представительные данные, а затем запускает алгоритм обучения, который автоматически воспринимает структуру данных. При этом от пользователя, конечно, требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов статистики.

Стоит отметить, что отрицательными чертами нейросетевого подхода является трудность подбора примеров в обучающую и тестовую выборку, большое число циклов обучения и забывание "старых" примеров, трудность определения размера и структуры сети. Однако это характерно, лишь для сложных сетей с большим объемом входящих данных.

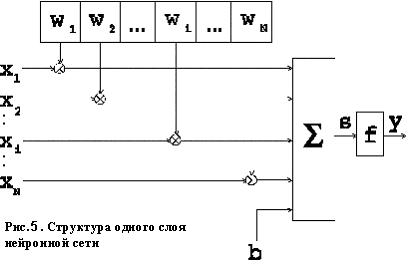

Основной составляющей частью нейронной сети является нейрон, названный так по аналогии с элементом нервной системы животных (см. рис. 5).

Нейронная сеть может иметь несколько слоев. На каждом их них может быть по несколько нейронов. Каждый нейрон состоит из элементов трех типов. Элементы нейрона - умножители (синапсы) на входах, сумматор и нелинейный преобразователь на выходе. Синапсы осуществляют связь между нейронами, умножают входной сигнал на число, характеризующее силу связи, - вес синапса. Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по синаптическим связям от других нейронов, и внешних входных сигналов. Нелинейный преобразователь реализует нелинейную функцию одного аргумента - выхода сумматора. Эта функция называется "функция активации" или "передаточная функция" нейрона. Нейрон в целом реализует скалярную функцию векторного аргумента.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |