Высшим уровнем внедрения современных информационных технологий в медицинскую деятельность является автоматизация управления ЛПУ и здравоохранением в целом.

Автоматизированная система управления (АСУ) представляет собой средство сбора, обработки, накопления, хранения и передачи медицинской информации, предназначенное для автоматизации, как управленческого процесса, так и профессиональной деятельности каждого работника медицинской сферы.

Использование АСУ позволяет добиться снижения численности управленческого аппарата, повысить эффективность и оперативность управления, освободить персонал от большого объема рутинной работы, создав условия для максимального использования его творческих способностей, в кратчайшие сроки обеспечить специалистов различных уровней необходимой информацией и решить многие иные проблемы.

На сегодняшний день отечественными и зарубежными производителями сознано немало АСУ, предназначенных для использования в здравоохранении на различных уровнях: индивидуальном (для одного специалиста), учрежденческом (для управления ЛПУ), территориальном (для управления здравоохранением города, района), региональном и федеральном (для управления здравоохранением всего государства).

Компонентами АСУ являются:

1. Технические средства – вычислительные устройства, устройства ввода-вывода, запоминающие и накопительные устройства, сетевое оборудование.

2. Программное обеспечение – компьютерные программные средства, обеспечивающие работу технических средств и обработку информации.

3. Пользователь или оператор, который осуществляет взаимосвязь с программными и аппаратными средствами системы.

Любая АСУ в процессе своей работы должна выполнять следующие функции:

1. сбор, обработка и анализ информации о состоянии объекта управления (например, посредством АСУ в стационаре собирается информация о каждом пациенте, рассчитываются и анализируются показатели работы каждого врача, лечебного и вспомогательного отделения и учреждения в целом);

2. выработка управляющих воздействий (например, АСУ, располагая сведениями о потребности в медикаментах и наличии их в аптеке, может в автоматическом режиме принять решение о необходимости приобретения лекарственных препаратов);

3. передача управляющих воздействий на исполнение и контроль их передачи (например, АСУ передает в бухгалтерию заявку на приобретение медикаментов);

4. реализация и контроль выполнения управляющих воздействий (АСУ контролирует поступление новых медикаментов в аптеку и лечебное отделение);

5. обмен информацией с другими связанными с ней автоматизированными системами (например, показатели работы учреждения АСУ направляет в министерство здравоохранения и центр медицинской статистики).

К АСУ предъявляется ряд общих требований:

1. должна быть обеспечена совместимость элементов АСУ друг с другом, а также с внешними АСУ, взаимодействующими с рассматриваемой - все компоненты АСУ должны «общаться на одном языке»;

2. должна предполагаться возможность расширения, развития и модернизации АСУ с учетом перспектив учреждения (например, при создании нового отделения, оно должно быть легко и быстро включаться в АСУ ЛПУ);

3. АСУ должна обладать достаточной адаптивностью к изменениям условий ее использования (например, внедрение в практику новых нормативных актов, должно найти соответствующее отражение в алгоритмах АСУ);

4. АСУ должна иметь достаточную степень надежности, так как любой сбой в ее работе негативно отразится на деятельности всего учреждения;

5. должны быть предусмотрены контроль правильности выполнения автоматизированных функций и возможность диагностирование системы, позволяющие выявить место, вид и причину неполадки;

6. должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий персонала, а также от несанкционированного вмешательства и утечки информации.

Современные автоматизированные системы управления строятся на основе концепции локальной обработки информации. Структурной единицей такой АСУ является автоматизированное рабочее место (АРМ) - комплекс средств вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности.

Однако простую совокупность АРМ еще нельзя считать автоматизированной системой управления. В АСУ все элементы должны быть связаны между собой средствами коммуникации (локальной сетью). Именно они, обеспечивая обмен информацией между рабочими местами, делают АСУ системой.

Рассмотрим этот вопрос на примере АСУ стационара. Как известно, основным документом в стационаре является медицинская карта стационарного больного, обычно именуемая историей болезни. Именно она служит основой для объединения АРМ в систему. Речь идет об электронной автоматизированной истории болезни. Она представляет собой комплекс данных о больном, хранящихся в электронном виде в сетевой накопительной базе (в архиве электронных историй болезни).

Благодаря тому, что все АРМ связаны между собой (и, естественно, с архивом электронных историй болезни) средствами коммуникации (в данном случае – локальной сетью), каждый из компетентных сотрудников ЛПУ может работать с историей болезни любого больного непосредственно на своем рабочем месте. Так, в одно и то же время, находясь в различных помещениях, лечащий врач может записывать дневник, лаборант клинической лаборатории – вносить результаты анализа крови, а врач-рентгенолог – описывать рентгенограммы. Кроме того, средства автоматизации некоторых рабочих мест, могут автономно, без участия оператора, обращаться к историям болезни. Например, АРМ постовой сестры может выбирать из историй болезни назначения, группируя их по видам, а АРМ врача – оформлять и направлять в соответствующие службы направления на различные исследования (естественно, руководствуясь сделанными врачом назначениями).

Так осуществляется оперативный обмен медицинской информацией между специалистами, отделениями, службами. В то же время, работа с электронной историей болезни лежит в основе автоматизации управления ЛПУ. База данных историй болезни позволяет произвести обобщающие аналитические, статистические и экономические расчеты с любой степенью детализации в автоматическом режиме. Немаловажно, что такие данные отличаются высокой точностью и достоверностью. Это способствует повышению адекватности и своевременности принимаемых управленческих решений и эффективности управления в целом.

Принято выделять следующие этапы разработки АСУ:

1. Системный анализ и выбор цели автоматизации. (Необходимо определить, что будет делать система и каковы требования, которым она должна удовлетворять, чтобы быть принятой пользователями, учитывая их меняющиеся потребности и различные интересы. Нужно обозначить целевую функцию системы и определить способы ее достижения.)

2. Определение приоритетных отдельных задач. (Выявление задач, которые необходимо решить на первом этапе автоматизации.)

3. Исследование информационных потоков. (Подготовка схем движения информации и взаимодействия всех компонентов или рабочих групп подразделений. Изучение потоков документации. Уточнение маршрутов движения пациентов и сопровождающих документов по подразделениям ЛПУ, начиная с момента поступления и регистрации до передачи документов на хранение или выхода за пределы учреждения.)

4. Определение комплекса первоочередных задач. (Устанавливается очередность разработки и внедрения отдельных частей информационной системы. Выбранный в результате системного анализа комплекс первоочередных задач автоматизации определяет направление и этапы дальнейших работ по созданию АСУ)

5. Разработка правового обеспечения автоматизации и изменение организационной структуры учреждения. (Определяется круг прав и обязанностей сотрудников ЛПУ, а также основные, принципиальные линии поведения в условиях неопределенности. Устанавливается порядок взаимоотношений структурных подразделений между собой, администрацией, внешними организациями.)

6. Разработка технического задания. (Представляются основные данные для разработки АСУ, требования к задачам, которые должны быть реализованы, а также к техническому комплексу, информационному и математическому обеспечению системы.)

7. Разработка или модификация средств программного обеспечения.

8. Внедрение. (Проверка выполнения заданных функций системы, выявление и устранение недостатков в действиях системы и разработанной документации.)

ЗАДАНИЕ 1

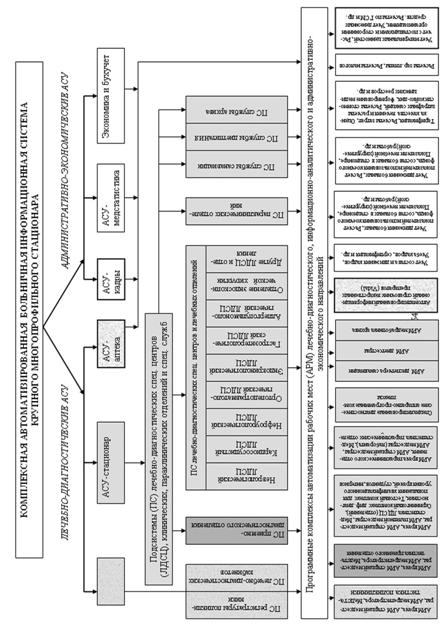

Познакомьтесь со структурной схемой программного комплекса автоматизированной больничной информационной системы (АБИС) крупного многопрофильного стационара.

ЗАДАНИЕ 2

ЗАДАНИЕ 2

Составьте структурную схему программного комплекса автоматизированной больничной информационной системы предложенного лечебно-профилактического учреждения. Какие компоненты АБИС отсутствуют в вашей схеме? Какие дополнительные структурные подразделения вы отметили в созданной схеме? В каком по-вашему мнению направлении необходимо провести усовершенствование АБИС предложенного лечебно-профилактического учреждения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1.Что вы понимаете под термином информационная система.

2.В чем заключается основная задача информационных систем медицинского назначения.

3.Перечислите классы медицинских информационных систем в зависимости от уровней управления и организации.

4.Перечислите классы медицинских информационных систем, определяющихся спецификой решаемых ими задач.

5.Назовите функции каждой из перечисленных информационных систем.

6.Что Вы понимаете под автоматизированной системой управления, какова ее роль в деятельности ЛПУ.

7.Какие уровни АСУ вам известны.

8.Назовите компоненты АСУ

9.Перечислите функции АСУ.

10. Сформулируйте требования к АСУ.

11. Опишите структуру АСУ.

12. Какие этапы разработки АСУ принято выделять.

ЗАНЯТИЕ №3

Автоматизированное рабочее место врача: аппаратное обеспечение. Медицинские приборно-компьютерные

системы.

Цель: Ознакомиться аппаратным обеспечением автоматизированного рабочего места врача – медицинскими приборно-компьютерными системами.

Необходимо знать: понятие автоматизированного рабочего места врача, медицинской приборно-компьютерной системы; классификацию медицинских приборно-компьютерных систем по функциональным возможностям, по назначению; назначение медицинских приборно-компьютерных систем для функциональной диагностики, лучевой диагностики, мониторных систем, систем для управления лечебным процессом; этапы компьютеризированного функционального исследования.

Необходимо уметь: определять на практике тип медицинской приборно-компьютерной системы, ее назначение и основные принципы работы.

Автоматизированное рабочее место врача

Структурной единицей автоматизированной системы управления является автоматизированное рабочее место (АРМ).

Автоматизированное рабочее место - комплекс средств вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности.

АРМ врача как и любая компьютерная система, оно состоит из аппаратных средств и программного обеспечения. В большинстве случаев к аппаратным средствам особых требований не предъявляется. Однако врачи некоторых специальностей нуждаются в специальных устройствах ввода информации, нередко в их роли выступают медицинские приборы. Например, автоматизированное рабочее место врача функциональной диагностики должно содержать в качестве устройств ввода информации электрокардиограф, спирограф и т. д.

Медицинские приборно-компьютерные системы

Современная медицина немыслима без широкого применения приборов и устройств. В последнее время наметилась тенденция компьютеризации медицинской аппаратуры. Использование компьютеров в сочетании с измерительной и управляющей техникой позволило создать новые эффективные средства для обеспечения автоматизированного сбора, обработки и хранения информации о больном и управлении его состоянием – медицинские приборно-компьютерные системы (МПКС).

Рассмотрим классификацию современных МПКС.

По функциональным возможностям выделяют клинические и исследовательские системы. Первые ориентированы на выполнение строго очерченного круга типовых медицинских методик. Ограниченность таких систем является их бесспорным достоинством, так как позволяет максимально упростить работу с ними, сделав ее доступной для среднего медперсонала. Исследовательские системы содержат широкий набор управляющих, аналитических, изобразительных и конструкторских средств, позволяющих реализовывать разнообразные методики, как клинического, так и научно-исследовательского назначения. Поэтому работа с такими системами с полнотой использования предоставляемых возможностей требует повышенной профессиональной квалификации и творческого мышления. В тоже время после реализации конкретной методики, она может быть зафиксирована, и последующее ее исполнение по своей трудоемкости и требованию квалификации персонала не будет существенно отличаться от работы с клинической системой.

Существует и другая классификация по функциональным возможностям. Согласно ей выделяют специализированные, многофункциональные и комплексные системы. Первые предназначены для проведения исследований одного типа, например, электрокардиографических. Многофункциональные системы позволяют проводить исследования нескольких типов, основанных на схожих принципах, например, электрокардиографические и электроэнцефалографические. Комплексные системы обеспечивают комплексную автоматизацию многогранной медицинской задачи.

По назначению МПКС можно разделить на несколько классов: системы для проведения функциональных исследований, системы лучевой диагностики, мониторные системы, системы управления лечебным процессом, системы лабораторной диагностики, системы для научных медико-биологических исследований.

Наибольшее развитие получили МПКС для функциональной диагностики. Показатели, изучаемые в рамках функциональной диагностики, по способу измерения могут быть разделены на три группы.

1. Биоэлектрические показатели прямого измерения – это электрические потенциалы, генерируемы организмом человека:

- электроэнцефалограмма (ЭЭГ), отражающая изменение биопотенциалов головного мозга;

- вызванные потенциалы (ВП) - фоновые изменения среднего уровня ЭЭГ в ответ на внешние раздражители;

- электрокардиограмма (ЭКГ) - электрическая активность сердца, вызывающая сокращения сердечных мышц;

- электромиограмма (ЭМГ) представляет электрическую активность, связанную с сокращением скелетных мышц;

- электрокулограмма (ЭОГ) является электромиограммой мышц, управляющих движениями глазного яблока.

2. Показатели косвенного электроизмерения выражаются в изменении электрического сопротивления участков кожи и тела человека, для измерения которого необходимо дополнительное пропускание тока через исследуемый орган:

- реограмма (РГ) характеризует изменение объемного сопротивления участков тела и органов, вызванное движением крови по сосудам, то есть изменением кровенаполнения;

- кожно-гальваническая реакция (КРГ) - изменение сопротивления кожи как реакция на раздражения эмоционального и болевого характера, отражающиеся на деятельности потовых желез.

3. Показатели преобразовательного измерения отражают различные процессы биохимического или биофизического происхождения, требующие предварительного преобразования в изменение электрического тока и напряжения посредством специализированных датчиков:

- фонокардиограмма (ФКГ), характеризующая акустические явления, возникающие при работе сердца;

- спирограмма (СГ), отражающая динамику изменения скорости воздушного потока в дыхательных путях при вдохе и выдохе;

- динамика дыхательного ритма - обычно измеряется при помощи пьезодатчиков по изменению длины нагрудных эластичных ремней;

- пульсоксиметрия (ПО) фиксирует изменения насыщения крови кислородом по отраженному свету с использованием светочувствительных датчиков;

- плетизмограмма – описывает изменение кровотока, регистрируемое фотодатчиками по отраженному от мелких сосудов свету.

Основные этапы компьютеризированного функционального исследования:

Первый этап – подготовительный, заключается в соответствующей подготовке пациента и аппаратуры: закреплении на теле пациента датчиков, подключении к биоусилителю, регистрации паспортных данных пациента и т. д.

Второй этап - планирование исследования: устанавливают частоту дискретизации, определяют число отведений, настраивают усилитель, выбирают интервал наблюдений (временной промежуток, в течение которого регистрируемые биосигналы заносятся в протокол исследования), назначают параметры экспресс-анализа данных (это вычисление некоторых характеристик изучаемого показателя непосредственно в процессе исследования). При выполнении типовых клинических исследований используются заранее созданные и сохраненные в памяти компьютера планы.

Третий этап – это собственно выполнение исследования. Во время регистрации изучаемых параметров можно наблюдать соответствующие графики на мониторе компьютера в реальном временном масштабе и вносить коррективы в процесс исследования. Результатом исследования в реальном времени является запись биосигналов за определенный промежуток времени. В дальнейшем эту запись можно просматривать и редактировать, например, удалять артефакты, выделять наиболее интересные существенные фрагменты записи и т. д.

Четвертый этап – это вычислительный анализ. Его методы и средства зависят от области исследования. В результате вычислительного анализа исследователь получает ряд интегральных или статистических величин, облегчающих и уточняющих трактовку результатов исследования.

Пятый этап – это компьютерная диагностика. Программное обеспечение ПКС может содержать специальные алгоритмы, позволяющие автоматизировать клиническую интерпретацию результатов исследования. Однако, следует помнить, что вычислительные машины на современном этапе не могут полностью решить эту проблему. Для корректного клинического заключения требуется не формализуемый профессиональный опыт врача.

МПКС для лучевой диагностики

Отличительной их особенностью является работа с изображением. Все виды компьютерных операций над изображениями можно разделить на 4 группы:

- обработка – это такая операция над изображением, при которой в результате его изменения формируется новое изображение, в чем-то превосходящее оригинал. Обычно этот метод используется для того, чтобы выделить интересующие исследователя детали.

- анализ– это процесс извлечения из него количественной или качественной информации.

- реставрация – это восстановление плохих или поврежденных изображений.

- реконструкция – это процесс создания двумерных изображений по данным, полученным в каком-либо другом виде или трехмерного изображения по серии двумерных. Этот метод используется в томографии.

В настоящее время существуют ПКС для ультразвуковых, рентгенологических, магниторезонансных, радионуклидных и тепловизионных исследований. Кроме того, существуют универсальные системы, позволяющие работать с медицинскими изображениями, полученными любым из указанных методов, а также проводить их совместный анализ.

Мониторные системы

Задача оперативной оценки состояния пациента возникает в первую очередь при непрерывном наблюдении за больным в палатах интенсивной терапии, операционных и послеоперационных отделениях. В этом случаи требуется на основании длительного и непрерывного анализа большого объема данных, характеризующих состояние систем организма пациента, обеспечить не только оперативную диагностику критических ситуаций, но и прогнозирование состояния пациента, а также определить оптимальную коррекцию возникающих или прогнозируемых нарушений.

К числу наиболее часто используемых при мониторинге параметров относятся: электрокардиограмма, давление крови, частота дыхания, температурная кривая, содержание газа в крови, минутный объем кровообращения, содержание газа в выдыхаемом воздухе, электроэнцефалограмма. Важной особенностью мониторных систем является наличие средств экспресс-анализа и визуализации его результатов в режиме реального времени. Чаще всего мониторные системы используются для одновременного слежения за состоянием от одного до шести больных, причем у каждого из них может изучаться до 16 основных физиологических параметров.

Системы управления лечебным процессом

В последние годы все более широкое распространение приобретают системы управления лечебным процессом. В большинстве случаев речь идет о системах интенсивной терапии и биологической обратной связи. По реализуемой в них структурной конфигурации системы интенсивной терапии подразделяются на два класса: системы программного управления и замкнутые управляющие системы. К первым относятся системы для осуществления лечебных воздействий, например, снабженная вычислительными устройствами аппаратура для физиотерапии, ИВЛ, гемодиализа, искусственного кровообращения. Замкнутые системы интенсивной терапии объединяют в себе задачи мониторинга, оценки состояния больного и выработки управляющих воздействий. На практике замкнутые системы создаются для очень частных, строго фиксированных задач: управление артериальным давлением при острых гипертензивных состояниях, управление уровнем глюкозы в крови при сахарном диабете и т. д.

Системы биологической обратной связи предназначены для предоставлении пациенту информации о функционировании его внутренних органов и систем, что позволяет путем сознательного волевого воздействия пациента достигать терапевтического эффекта при некоторых патологиях.

ЗАДАНИЕ

(занятие проводится на базе лечебно-профилактического учреждения)

Познакомьтесь с МПКС отделений функциональной диагностики и интенсивной терапии.

1. Перечислите МПКС, которыми располагают данные отделения.

2. К какому типу относится каждая из систем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что вы понимаете под понятием «автоматизированное место врача».

2. Перечислите компоненты аппаратного обеспечения, необходимые врачу любой специальности.

3. Что называют медицинскими приборно-компьютерными системами.

4. Как можно классифицировать МПКС.

5. В чем отличие клинических и исследовательских МПКС.

6. Расскажите о классификации МПКС по функциональным возможностям.

7. Что такое МПКС для функциональной диагностики. Какие показатели измеряются в рамках функциональной диагностики.

8. Приведите примеры МПКС для функциональной диагностики.

9. Перечислите этапы компьютеризированного функционального исследования.

10. Расскажите о МПКС для лучевой диагностики. Какие операции над изображением вы знаете.

11. Приведите примеры МПКС для лучевой диагностики.

12. Какие МПКС называют мониторными системами.

13. Расскажите о МПКС для управления лечебным процессом.

ЗАНЯТИЕ №4

Организация автоматизированного рабочего места врача. Системы управления базами данных.

Цель: Ознакомиться с основными принципами организации автоматизированного рабочего места врача и работой систем управления базами данных.

Необходимо знать: понятие автоматизированного рабочего места, общие принципы его создания и требования к организации; понятие медицинских электронных баз данных, преимущества электронных карт перед рукописными.

Необходимо уметь: уметь работать с готовой базой электронных историй болезни, вносить новые данные в базу и редактировать их.

Организация автоматизированного рабочего места врача

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - комплекс средств вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности.

Создание АРМ значительно улучшает качество лечебно-диагностической помощи. Сокращает время, затрачиваемое на оформление документации, позволяя уделять больше внимания работе с пациентами.

Существует четыре общих принципа создания АРМ:

1. Системность: АРМ должно представлять собой систему взаимосвязанных компонентов, при этом структура АРМ должна строго соответствовать тем функциям, для выполнения которых создается данное автоматизированное рабочее место.

2. Гибкость: данный принцип предполагает возможность модернизации АРМ, для этого все подсистемы рабочего места выполняются в виде отдельных легко заменяемых модулей, а для того, чтобы при замене не возникало проблем несовместимости, все элементы должны быть стандартизованы.

3. Устойчивость: АРМ должно выполнять свои функции независимо от воздействия как внутренних, так и внешних факторов, при возникновении сбоев работоспособность системы должна быстро восстанавливаться.

4. Эффективность: затраты на создание и эксплуатацию системы не должны превышать выгоду от ее использования.

К автоматизированному рабочему месту предъявляются следующие требования:

1. полнота удовлетворения информационных потребностей пользователя (например, АРМ должно предоставлять доступ к различной справочной информации, руководствам по специальности и т. д.);

2. минимальное время ответа на запросы пользователя, чем быстрее получена информация, тем выше ее ценность;

3. адаптация к уровню подготовки пользователя и специфике выполняемых действий;

4. возможность быстрого обучения пользователя основным приемам работы;

5. надежность и простота обслуживания;

6. дружественный интерфейс (работа с АРМ должна быть комфортной для пользователя);

7. возможность работы в составе вычислительной сети (наличие коммуникаций объединяет АРМы в АСУ).

При создании автоматизированного рабочего места конкретного сотрудника, прежде всего, необходимо определить круг его должностных обязанностей, перечень наиболее типичных манипуляций, выполняемых на рабочем месте и потребность в той или иной информации. Следующим шагом является выбор функций, которые могут быть автоматизированы. На основе этих сведений создается АРМ с характерным набором технических и программных средств, наиболее полно отвечающее потребностям работника.

В настоящее время разработаны автоматизированные рабочие места практически для всех, нуждающихся в них, сотрудников лечебно-профилактических учреждений. Так существуют АРМ руководителя, сотрудника административно-хозяйственных служб (бухгалтера, специалиста по кадрам, юриста, секретаря и т. д.), АРМ врачей различных специальностей, медрегистратора, старшей сестры, постовой сестры и т. д.

Системы управления базами данных

Базы данных служат для сбора, накопления, хранения и использования медицинской информации. К ним можно отнести электронные медицинские карты стационарных и амбулаторных больных, архивы результатов различных исследований, электронные системы учета лекарственных препаратов и т. д. Они позволяют не только компактно хранить соответствующую информацию и оперативно визуализировать ее, но и содержат средства сортировки, фильтрации и преобразования информации с созданием отчетных документов. Кроме того, базы данных допускают расширение и редактирование в зависимости от потребностей пользователя и позволяют организовать защиту информации от утраты и несанкционированного доступа. Благодаря этим свойствам электронные базы данных служат мощным инструментом автоматизации работы врача.

Следует отметить, что значительная часть информации, используемой в управленческой деятельности, существует в форме документов. Особенно актуально это положение для здравоохранения. Нельзя не учитывать, что документационное обеспечение управления представляет собой отдельную и достаточно сложную отрасль современной науки, а грамотное оформление документов является обязательным условием успешной деятельности, как каждого специалиста, так и учреждения в целом.

Одно из перспективных направлений применения информационных технологий в здравоохранении – это использование вычислительной техники для обработки медицинской документации. АРМ позволяет вести централизованную базу данных пациентов, включая всю информацию об обследованиях и проводимом лечении. При использовании АРМ и правильной организации системы хранения данных карта пациента никогда не потеряется, а поиск ее будет максимально упрощен. Кроме того, все заключения и результаты обследования и лечения могут быть в любой момент распечатаны на принтере и выданы на руки пациенту. Современная концепция медицинских информационных систем предполагает объединение электронных записей о больных с архивами медицинских изображений, результатами работы автоматизированных лабораторий и следящих систем, а также наличие современных средств обмена информацией (электронной почты, Интернета, видеоконференций). Обслуживание пациентов становится более удобным и для врачей, и для самих пациентов.

Рассмотрим некоторые преимущества электронных карт перед рукописными:

1. удобочитаемость и точность (по сравнению с рукописными);

2. могут включать различные виды информации (результаты исследований в виде звуковых файлов, видео - файлов, графических файлов);

3. сокращение времени на оформление документов за счет уменьшения набора текста при использовании шаблонов, выбора из предложенного списка, автозаполнения;

4. быстрый доступ (уменьшается время доступа; доступ не локальный, а глобальный: сколь угодно большое число медработников одновременно могут использовать информацию);

5. оптимизация поиска необходимой информации (по фамилии, дате, диагнозу и т. д.);

6. возможность напоминания и сигналов;

7. оптимизация хранения информации;

8. поддержка статистических отчетов и научных исследований (быстро осуществляются выборки данных, генерируются отчеты в автоматическом режиме);

9. защита данных (разрешение/запрет просмотра и редактирования данных);

10. конфиденциальность информации (возможность организации ограниченного доступа к карте по системе паролей);

11. информация может быть в любой момент распечатана на принтере любом количестве экземпляров.

Существуют некоторые проблемы внедрения компьютеризированных историй болезни. Это высокие первоначальные финансовые и временные затраты на заказ и установку аппаратного и программного обеспечения, обучение персонала; последующие эксплутационные траты на поддержание нормального бесперебойного функционирования, обслуживание и модернизацию системы, доступ к сетям связи. Однако, при грамотной организации АРМ эти затраты не столь велики и быстро окупаются быстротой и удобством работы.

ЗАДАНИЕ 1

Ознакомьтесь с программой «Medwork Demo».

Medwork – это интегрированная среда, позволяющая организовать ввод, хранение и обработку информации о пациентах в любой области медицины. Система позволяет:

- Формально описать историю болезни в виде привычной для медиков амбулаторной карты, состоящей из форм-бланков. Встроенный генератор бланков позволяет с помощью простого и понятного интерфейса изменять и создавать новые. Многообразие типов бланков от простых текстовых до графических или документов редактора Word позволяет легко описать функциональное состояние пациента, динамику изменения наблюдаемых параметров. Разнообразные шаблоны и редактируемые справочники значительно сократят время на заполнение карты.

- С помощью механизма интерактивно создаваемых выписок из истории болезни, рассмотреть данные из карты пациента в произвольно задаваемом виде. При этом врач имеет возможность расположить на экране данные в привычном ему виде, независимо от формата ввода исходных форм.

- В интерактивном режиме создавать разнообразные очереди, списки пациентов для направления на другие рабочие места. Простой и удобный интерфейс работы с группами пациентов дает возможность планировать график приемов на любом рабочем месте, от процедурного кабинета до планирования и учета операционных списков.

- Выставить счет пациенту и получить отчет о платежах.

- Получить подробные статистические отчеты по всем основным направлениям деятельности: по лечебной работе, статистика приемов, финансовый отчет и т. п. Открытый формат данных делает возможным доступ к системе из любых известных генераторов отчетов.

- Осуществлять ввод данных с любых медицинских приборов, имеющих соответствующий интерфейс. В системе предусмотрена возможность подключения драйверов устройств и сопряжение их с базовыми формами. Экспорт/импорт данных позволяет организовать обмен данными с любыми внешними программами.

Модель амбулаторной карты. Вся информация о пациенте хранится в виде списка заполненных форм, имитирующего реальную амбулаторную карту пациента.

Форма в системе Medwork– это специально спроектированный бланк с полями ввода, в которых могут находиться некоторые начальные данные. Форма имеет ряд свойств, таких как название, тип, принадлежность к группе форм, уровень доступа и др.

Заполненная форма также называется записью в карте пациента, так как содержимое формы (имеется в виду полезное содержимое, т. е. заполненные поля ввода) реально хранится в виде одной записи в базе данных. Это необходимо для четкой структуризации данных пациента и для ведения статистики.

В карту можно добавлять новые записи, а также редактировать или удалять уже имеющиеся. Формы могут содержать любые данные – текст, графику, поля ввода, таблицы и т. д. Примером форм является бланк – анализ крови, осмотр терапевта. Амбулаторную карту можно просматривать, перемещаясь по оглавлению, либо просто листать, переходя со страницы на страницу. Пользователь может добавить в карту любую чистую форму-бланк из библиотеки форм и заполнить его. При этом работа с картой происходит в редакторе и внешне одинакова для всех типов форм.

Каждый пациент имеет свой уникальный номер, который и является номером амбулаторной карты. Поиск карты осуществляется по этому номеру либо по регистрационным данным пациента – фамилии, имени отчеству, дате рождения полу.

1. Запустите программу при помощи ярлыка Medwork 2.2 в папке Занятие 4 в папке Задание в папке Студент.

2. Ознакомьтесь с любой из имеющихся в базе данных медицинской картой.

В списке пациентов выберите любую запись и щелкните на ней мышью. Просмотрите формы, входящие в карту, выбирая их в окне Карты пациента.

3. Создайте новую карту пациента.

Нажмите кнопку Новый или F3 и последовательно заполните формы.

5. Получите отчет о работе врачей.

Нажмите кнопку Отчет или F8, выберите Анализ работы врачей. Даты вводятся по умолчанию.

6. Составьте выписку для любого из пациентов.

Выберите любую карту и нажмите кнопку Выписки или F9, выберите Выписной эпикриз.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |