ШЕМАКИН Ю. И.

СИСТЕМАНТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ

БЫТИЯ ВСЕЛЕННОЙ

МОСКВА

2009

Рекомендовано к изданию кафедрой информационные технологии в управлении РАГС

Рецензенты:

Х --.доктор философских наук, профессор;

Н--доктор философских наук, профессор;

Н--доктор технических наук, профессор

.

Аннотация

Системантика – новое слово и новое научное направление в познании бытия на конструктивной основе естественных и искусственных систем.

Название составлено слиянием слов система и семантика.

Система – совокупность элементов, объединенных самоорганизацией, единством цели, функциональной целостностью и устойчивостью.

Семантика – определяет связь формы с содержанием.

В качестве абсолютного инварианта и аксиомы глобального эволюционизма в ней принято понятие «взаимодействие». На основе этого понятия выстраивается системная аксиоматика, включающая принцип семантической сущности связи формы и содержания, единства реального и идеального. Определяется системно образующая роль знания и информации, вещества и энергии.

На семантическом базисе устанавливается различие естественных и искусственных систем. Естественные системы объединяют ориентированные на знания, информационные и вещественно-энергетические процессы в органическом единстве формы и содержания. В искусственном мире моделей форма отделена от содержания и интерпретируется создателями.

Состояние системной теории познания

В настоящее время у нас в стране и за рубежом во всех науках декларируется пресловутый «системный подход» к исследованиям, фактически ориентированным на частности, что не дает желаемого результата. Это вызвано традиционным определением понятия «система». Понятие система тесно связано с мирозданием и с картиной Мира. Материи свойственна системная организация. Попытки создания целостной системной картины Мира предпринимались с античных времен. В религии термин «система» не применялся. Познать сущность Мира и его составляющих вне систем утопично. В науке впервые намек на определение понятия «система» выразил Аристотель «целое несводимо к сумме частей, его образующих…». В «целом» определение верно, но «частности» оно не ограничивает в связи с отсутствием в нем и его разновидностях, дошедших до наших дней, объединяющего начала.

Так в Словаре русского языка приведено около десяти определений слову «система», отражающих различные частности.

В статьях помещенных в Интернете с ключевым словом «система» (С) основным определением выступает следующее: принципиальная не сводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и не выводимость их из свойств целого; зависимость каждого элемента, свойства и отношения (С) от места, функций и т. д. внутри целого.

Из современных работ необходимо отметить книгу профессора, декана факультета системологии Университета штата Нью-Йорк (США) Дж. Клира «Системология: Автоматизация решения системных задач»[1]. В названии предложенной им науки и учебной дисциплины основой являются слова «система» и «логика» с их формальным толкованием. Доминантой книги выступают исследования множества задач, решаемых средствами вычислительной техники. Приводится их классификация, предложены методы решения некоторых классов задач в контексте «Универсального решателя системных задач (УРСЗ)». Однако речь идет о моделях, которые не являются системами. К этому направлению относятся книги и «Системотехника»[2] и «Теория систем: Опыт построения курса»[3].

Недостатками приведенных в этих книгах определений систем являются их антропоморфизм и отсутствие инвариантности, что неизбежно ведет к неограниченному выделению различных типов систем и специализированных «теорий систем», раскрывающих содержание понятий «система» каждого типа и вида. Это вызывает необходимость введения ряда их классификаций с использованием разных оснований. Например, на верхнем уровне таких классификаций исторически сложилось разделение понятий «материальные» и «идеальные». В наше время предлагаются как адекватные понятия – «конкретные» и «абстрактные». Следовательно, предусматривается возможность различной дальнейшей детализации, не безобидной для практики.

Все это отразилось и на развитии самой науки, где в настоящее время системный анализ превалирует над синтезом. Наука начинается там, где все многообразие сводится к единообразию. В средние века такая попытка наиболее четко представлена в работах нидерландского философа

Б. Спинозы (XVII век).

Впервые «Общую теорию систем» выдвинул в 1968 году австрийский биолог-теоретик Людвиг фон Берталанфи, проживающий с 1949 г. в США и Канаде, Опираясь на механико-математическую методологию, он стремился к созданию целостной картины природы. В задачу этой теории входило: разработка математического аппарата описания разных типов систем и установление изоморфизма законов в различных областях знаний. В обеих работах доминантой выступает формальный аппарат, содержательная истинность которого остается открытой.

Попытки создать теорию систем в области «формальной онтологии» продолжаются и в наше время [65,66]. Однако доминанта усилий, направленная только на форму, не изменяет «сущности». Здесь практические результаты состоят в решении задач на основе традиционной методологии, предложенной классической математикой и классической лингвистикой.

С позиций самоорганизации с принципиальными трудностями столкнулась и синергетика, основой которой является форма, направленная на процессы стратегического прогнозирования сложных систем, попадающих в тактические условия локальных динамических возмущений типа смерчей, автодорожных «пробок» – узких мест, движение в которых требует знания местных условий и законов поведения. Наиболее прогрессивные и содержательные взгляды на систему принадлежат Н. Винеру как изобретателю слова «кибернетика» (в переводе с греческого «kebernetes» – «лоцман» или «рулевой»). Однако интерпретацию перевода Н. Винером следует уточнить объединением значений слов «лоцман» и «рулевой». Лоцман привлекается временно для проводки судов в трудно проходимых местах.

При кораблевождении и вождении летательных аппаратов на большие расстояния кинематические траектории, ведущие к цели, определяет штатный специалист – штурман. Рулевой (в авиации – пилот) выполняет функции воздействия на рулевые механизмы, которые вызывают динамический процесс. Подобные функциональные структуры относятся к любым самоорганизующимся системам Вселенной.

Исследование проблемы самоорганизации было начато в кибернетике. Термин «самоорганизующаяся система» ввел в 1947 г. английский нейрофизиолог – один из основоположников кибернетики [67].

и французский физик Л. Бриллюэн исследовали на формальном уровне вопросы общности понятия энтропии в теории информации и термодинамике [68].

В древнегреческом языке слово entropia возникло в результате слияния грамматических элементов: en (в, внутрь) и trope (поворот, превращение).

Энтропия в термодинамике характеризует неопределенность теплового состояние системы, являясь мерой ее внутренней неупорядоченности. Это понятие было введено в науку Р. Клаузиусом в 1865 г. В информатике энтропия как мера неопределенности системной ситуации была введена К. Шенноном в 1949 г. В классической теории информации установилась традиция связывать информацию с термодинамической величиной – энтропией. Начало этой традиции было положено Н. Винером, увидевшим сходство формул К. Шеннона для количества информации и Л. Больцмана для физической энтропии. Это привело к ошибочному пониманию негэнтропии как отрицательной энтропии (т. е. энтропии со знаком минус). В большинстве источников информации негэнтропией системы называют энтропию или ее изменение, взятое со знаком минус (Э. Шредингер, 1943 г. и Л. Бриллюэн, 1960 г.)[4].

В настоящее время энтропия понимается как одно из фундаментальных свойств любых систем с вероятностным поведением. При этом в качестве универсального параметра, объединяющего наиболее общие свойства действительности, такие как неопределенность и определенность, хаос и порядок, выступает понятие обобщенной энтропии. Свойство обобщенности обозначает, что его можно определять для материальных и идеальных моделей с оптимизацией по цели и действующим на систему факторам. С системных семантических позиций, с учетом сопряженности понятий «информация» и «знания», энтропию можно представить как меру неопределенности сообщения источника, а негэнтропию как изменение знаний (тезауруса) получателя в результате принятого сообщения. В сложных системах следует различать обобщенное негэнтропийное поле информации и обобщенное негэнтропийное поле знаний.

Численно количество информации равно той энтропии, которая имела место до получения информации. Однако количественное равенство информации и энтропии не означает их тождественность. Наоборот, они противоположны друг другу, так как информация равна не просто энтропии, а устраненной энтропии.

С семантических позиций оценка информации требует учета смыслового содержания сообщения. С этой точки зрения представляет интерес определение, предложенное в работе [5], согласно которому в сообщении содержится тем больше семантической информации, чем большие изменения претерпевает тезаурус приемника в результате воздействия этого сообщения. Количество семантической информации, извлекаемой получателем из сообщения, зависит не только от самого сообщения, но и от знаний получателя, степени подготовленности его тезауруса для восприятия такой информации.

Когда человек получает какое-либо сообщение, он сравнивает содержащуюся в этом сообщении информацию со своим объемом знаний, то есть со своим тезаурусом. При этом возможны три ситуации:

· тезаурус имеет те сведения, которые содержатся в сообщении;

· в тезаурусе нет таких сведений, но они сопоставимы с ним;

· в тезаурусе нет таких сведений, и они несопоставимы с ним.

Содержательная ценность поступившей информации и негэнтропия тем выше, чем большие изменения новые сведения вызвали в знаниях человека и в его тезаурусе. Ценность имеет относительный характер. Одни и те же сведения могут оказаться банальными для большого тезауруса, очень ценными для среднего и недоступными для малого тезауруса.

Здесь тезаурус является моделью системного знания, на основе теории категорий которого количественно измеряют энтропию на формальном уровне в нечетких условиях возможных множеств выбранных по параметрам ситуаций.

* * *

Неудовлетворительное состояние теории систем, опирающейся в основном на методы классической математики и классической лингвистики, привело к необходимости явного введения в системологию семантики как самого существенного фактора, который должен учитываться при изучении, понимании и описании реальных систем. Такая методология к анализу и синтезу сложных систем была четко сформулирована автором и выразилась в создании нового научного направления системантика, в котором система определена как устойчивая совокупность элементов, объединенных самоорганизацией, единством цели и, функциональной целостностью.

Науку, изучающую на новых принципах теоретические основы семантической системности самоорганизации бытия вселенной, автор назвал СИСТЕМАНТИКА. Это название составлено путем объединения понятий система и семантика. Термин «семантика» (греч. semantikos – обозначающий) введен в научный обиход в конце XIX в. Семантика отражает связь формы с содержанием и является важнейшим методологическим принципом аргументации этих связей. Автор обращает внимание на факторы, идентифицирующие системы различной природы и сводящие их многообразие к единообразию. Это потребовало провести отбор системно-образующего материала из многих разноплановых источников по единому принципу. Таким принципом явилась семантическая основа системного единства формы и содержания.

В качестве абсолютного инварианта и аксиомы глобального эволюционизма выбрано понятие взаимодействие. На его основе выстраивается системная аксиоматика с принципом семантической сущности связи формы и содержания, единства реального и идеального. Ее определяет системно-образующая роль знания и информации, вещества и энергии. При этом рассматривается роль структур, определяющих свойства систем и их функций. На семантической основе устанавливается общность и различие естественных и искусственных систем. Подчеркивается отождествление конструкции и работы головного мозга с конструкцией и работой сенсомоторных каналов организма, раскрывающих принцип ассоциативного мышления.

В начале автору было необходимо проанализировать естественные интеллектуальные системы в природе, так как они выступают мотивированной семантической основой для «искусственных» моделей «формальной онтологии».

Системантика бытия и познания

Взаимодействие является вечной сущностью Вселенной, свойственной ей в прошлом и в настоящем. Оно будет определять ее будущее. Это понятие не зависит от конечности или бесконечности Вселенной, были или не были Большой взрыв, Всемирный потоп и другие катаклизмы. Сущность любой системы и любого ее элемента могут быть адекватно поняты только в их взаимодействии с другими окружающими системами и другими элементами. Познание сути вещей означает познание их взаимодействия. Оно прослеживается на всех уровнях мироздания, объединяет в единое целое области неорганического, органического и социального развития и позволяет идентифицировать их как системы. На этом понятии строится вся системная аксиоматика, включающая важнейший методологический принцип семантической аргументации сущности связи формы и содержания, единства реального и идеального[6].

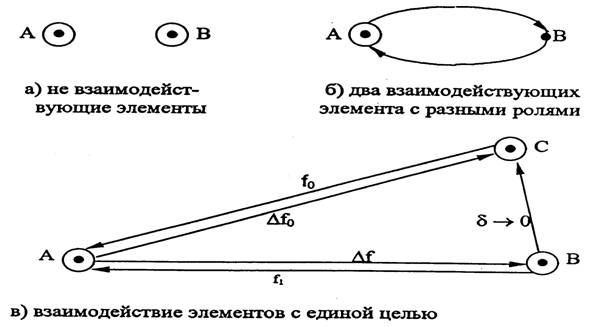

Простейшую систему, исходя из ее определения, могут составить два элемента. Один отдельно взятый элемент или два не взаимодействующих элемента не составляют систему (рис. 1, а). Систему могут составить два взаимодействующих элемента с разными ролями. Образованный ими контур представляет элементарную бинарную структуру. Один ее элемент выполняет функции субъекта, показанного на рисунке (рис. 1, б) с нимбом «системной святости» содержания, а другой – функции объекта, показанного на этом рисунке сплошной точкой «твердой» формы и находящегося в оппозиции при единстве цели взаимодействия. (рис. 1, в). Субъект и объект в единстве (монада), по определению английского философа , составляют «Абсолют». Субъект – это источник активности, направленный на объект. Объект – это предмет (часть объективной реальности), противостоящий субъекту в его целенаправленной деятельности, который может быть подвергнут самостоятельному исследованию.

Субъект воздействует на объект по прямой связи, объект воздействует на субъект по обратной связи. Прямая и обратная связь составляют контур, обеспечивающий сознательное свойство всей природы, т. е. способность к самоорганизации и мутации. Окружающая среда, влияющая на систему, выступает третьим участником взаимодействия, проявляющегося через системную цель. Взаимодействие этих элементов в системе определяется потребностями ее существования и развития.

Из простейших систем по иерархическому принципу формируются системы сложной структуры: линейные, плоские и пространственные.. Но эта сложность преодолевается, в свою очередь, такой же бинарной субъектно-объектной соподчиненностью иерархических уровней. Количество уровней иерархии во Вселенной автором не оговаривается.

Рис. 1. Взаимодействие элементов

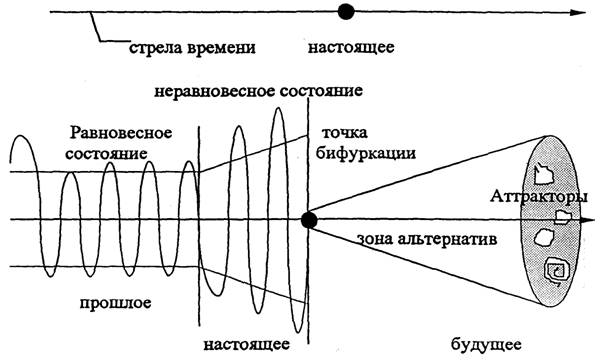

Системы находятся во взаимодействии с внешней средой (см. рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие системы со средой

Пространство и время – параметры, определяющие границы и период существования систем. Время необратимо и представляет собой кинематическую координату («стрелу времени»), определяющую идеальное положение системы в эволюционном процессе, пространство – динамическую координату реального положения системы относительно стрелы времени. В циклических процессах кинематические траектории определяют центры фазовых пространств идеального положения в виде окружностей, эллипсов. Динамические координаты реальным движением в трехмерном пространстве формируют вследствие нутации соответственно кольца и торы.

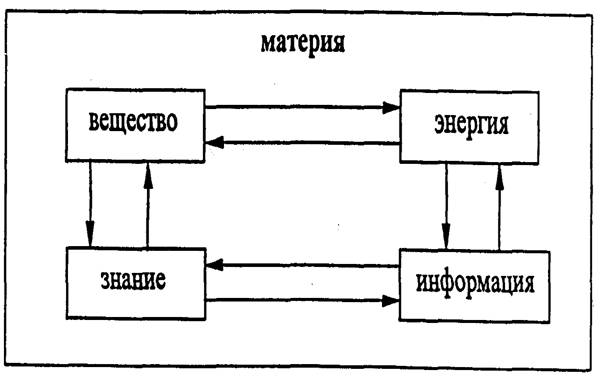

Рис. 3. Семантическая модель природы

Функциональную целостность системы любой природы и сложности обеспечивают четыре атрибутивных элемента (рис. 3). При этом материя и система выступают синонимичными понятиями. Вещество и энергия представляют системную форму, знание и информация – содержание..

.

1. «Вещество» как обладающее массой покоя – статическая компонента - носитель знания;

2. «Энергия» как физическое поле -- динамическая компонента - носитель информации;

3. «Знание» как стратегическая информация, необходимая для определения идеального состояния системы и описания через язык кинематической траектории движения к цели;

4. «Информация» как оперативные знания, необходимые системе в динамическом процессе, переводящем ее через последовательность сигналов из реального фактического состояния в желаемое идеальное;

Вещество и энергия, знания и информация попарно составляют взаимно сопряженные понятия. Вещество и энергия составляет системную форму, а знания и информация выражают ее содержательную сущность. При системном взаимодействии этих элементов вещество выступает носителем знания, а энергия – носителем информации. В соответствии с законом сохранения материи они поддерживают систему в равновесии, переходя в случае необходимости из одной субстанции в другую.

Иерархическая соподчиненность сложных систем строится на основе единства статических, кинематических и динамических процессов на всех стадиях их существования и развития.

Взаимодействие элементов внутри системы и системы со средой связано с перемещением вещества, энергии, знаний и информации. Обмен между системой и средой требует определенного контакта между ними и базируется на принципе открытости, а обмен между элементами внутри системы осуществляется на принципе закрытости. С системных позиций они не противоположны, а дополняют друг друга. Только открытых и только закрытых самоорганизующихся систем не существует. Открытость обеспечивает необходимый обмен системы со средой. Закрытость на основе замкнутой обратной связи обеспечивает определенную логику реакции системы на изменение условий ее работы.

Самоорганизация – это свойство системы приспосабливаться к воздействию окружающей среды. Она исходит из открытости мира, обеспечивающей между любой системой и средой контакт, необходимый для их взаимодействия при выборе цели и формирования кинематической траектории (сценария поведения). Идеальной компонентой самоорганизация не исчерпывается. При реализации движения по уже выбранной кинематической траектории самоорганизация включает системную закрытость. Только динамический процесс, вызванный силовыми действиями, способен ликвидировать возникающие при движении рассогласованности между желаемым состоянием системы, заданным кинематической траекторией, и фактическим ее состоянием. Именно это реактивное действие осуществляется в системе при управлении субъектом ее внутренними функциональными структурами выполнение которых обеспечивают: вещество, энергия, знание и информация.

В отличие от традиционного представления знания как результата познавательной деятельности человека в семантической модели самоорганизующейся природы знание рассматривается как естественная системная категория, выполняющая определенную функцию формирования идеального на основе врожденного и накопленного опыта как результата эволюционного процесса. В системном знании фиксируется опыт о прошлом, настоящем и возможном будущем, как системы, так и среды. На основании этого знания формируются прогнозы, которые определяют стратегические цели и кинематические траектории движения к ним. Кинематическая траектория - есть программа движения «центра масс» – сценария развития системы.

Для реализации движения по кинематической траектории самоорганизации необходимо, на основании информации об отклонении реального состояния системы от определенного программой идеального состояния, осуществить силовым воздействием динамический процесс движения «вокруг центра масс», которое изменяет направление движения. Именно эти два процесса движения центра масс и движения вокруг центра масс в кибернетике относят к управлению, которое определяет любые системы с замкнутой обратной связью, обеспечивающей определенную логику выбора реакции системы на изменение условий ее работы и реализацию этой реакции через функциональные механизмы.

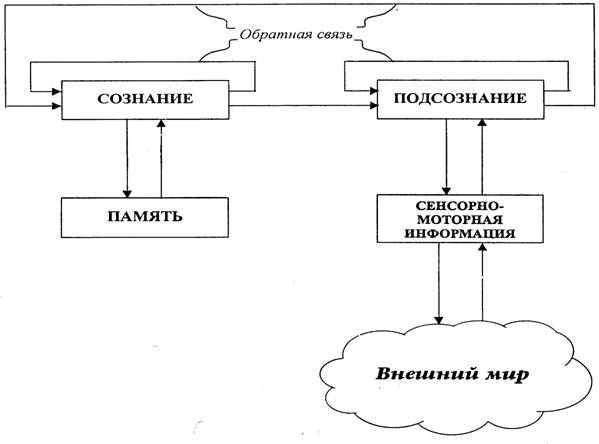

Самоорганизация состоит из единства статических, кинематических и динамических процессов. Статические компоненты обеспечивают накопление и хранение знаний в системной памяти. Кинематические процессы определяют необходимость присутствия сознания как внутрисистемного механизма. Динамические свойства, основанные на информации, определяют подсознательные (автоматические, регулирующиеся) действия. Сознание и подсознание определяют интеллект, реализованный на механизмах обратной связи (рис. 4).

Рис. 4. Модель интеллекта

Представленная атрибутивная системная конструкция свойственна системной конструкции тела и мозга организма.

Через обратные связи осуществляется просмотр периодически подаваемых на вход хранящихся в памяти знаний и поступающей из окружающей среды информации. Время цикла должно быть меньше характерных временных изменений в окружающей среде для осознания событий: успеть за событиями и обладать способностью восприятия их непрерывного движения[7].

Процесс мышления выражается в ассоциативном формировании нейронными и языковыми структурами коры головного мозга кинематических и динамических сигналов, реализуемых через функциональные сенсорно-моторные механизмы организма, воздействием на окружающий мир с параллельным сопровождением внутри-организменными психическими переживаниями и эмоциональными реакциями.

Язык выступает как средство хранения знаний и переносчик информации в коммуникативных процессах.

Нет оснований предполагать отсутствие механизма восприятия окружающего мира любой системой путем циклической передачи по каналам обратной связи внешних и внутренних сигналов. Обратная связь выступает сознательным началом природы.

Таким образом, самоорганизующиеся системы для существования и развития наследуют родовые признаки, приобретают новые свойства, адекватные изменениям внешней среды, в том числе путем мутаций, что свидетельствует о творческой сущности природы в глобальной эволюции. Таковы в общих чертах системантические причинно-следственные компоненты и связи вне зависимости от исторического процесса.

Естественные системы

С семантических позиций процессы в неживой природе определяются простой формой взаимодействия, выражаемой в механическом движении, в результате которого тела перемещаются в пространстве или изменяются их формы. Взаимодействие элементов в системах неживой природы определяется реализацией закона сохранения материи взаимным движением. Знания в движении выражаются силами взаимодействия, определяющими кинематические траектории в условиях воздействия окружающей среды (электромагнитных полей, температуры, давления и др.), а информационным эквивалентом выступают отклонения фактических сил взаимодействия от нормальных величин, по которым регулируются динамические параметры движения.

Атом – это система сложных движений. Электроны в нем вращаются вокруг ядра по орбитам разной формы на различных расстояниях, с различной скоростью. Атом при всей сложности строения представляет собой бинарную системную структуру, субъектом в ней выступает ядро, а объектом – совокупность электронов, находящихся между собой в объектно-объектных отношениях, удерживающих их на таких расстояниях между собой, которые обеспечивают равновесное состояние относительно ядра и устойчивую целостность атома как системы.

Молекулы представляют собой еще более сложные структуры. Молекула – это композиция из атомов. Свойства молекул определяется числом атомов того или иного вида и конфигурацией. Молекулы – это частицы вещества, структуры которого выступают терминальными носителями свойств систем природы -- универсальными семантическими кодами знания.

Информационные взаимодействия в живой природе определяются необходимостью активных процессов ассимиляции и диссимиляции. Основу живого составляют высокомолекулярные соединения – белки. Из них сформировались сложные пространственные информационные структуры двух групп: рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). Область, содержащая основную массу ДНК, которые несут наследственные знания, выступает в роли субъекта и задает параметры и структуру будущего потомства, то есть цель и кинематическую траекторию. Группа молекул РНК выполняет функции переносчика информации и исполнительного органа. Она несет на себе актуализированную часть знаний, хранящихся в ДНК в закодированном виде, и передает их в особый клеточный аппарат – рибосомы, которые осуществляют сложный динамический процесс – биосинтез белка.

Элементарной сложно организованной целостной живой системой выступает клетка, состоящая из ядерного аппарата (субъекта) и цитоплазмы (объекта). Клетка обладает способностью к обмену с окружающей средой и лежит в основе растительных и животных организмов. Молекулярная организация клетки и ее отдельных компонентов развиваются в сложные внутренние структуры, находящиеся под контролем ее генетического аппарата. Деление клетки состоит в преобразованиях клеточного ядра, обеспечивающих появление генетически равноценных, дочерних клеток. На уровне клетки проявляются вещественный, энергетический, информационный обмен и передача знаний с их взаимными переходами из одной субстанции в другую.

Дальнейшее развитие живой природы привело к появлению многоклеточных организмов, состоящих из многих клеток, объединенных в один организм. Присутствие небольшого количества физиологически активных веществ играет важную роль в жизни растительных и животных организмов.

Слово «растение» в русском языке происходит от слова «рост». Рост имеет три фазы: деление, растяжение и дифференцировка клеток. Развитие – это весь жизненный цикл, который проходит организм, от формирования зародыша до естественной смерти. Жизнь растений существенно зависит от гравитационного, теплового и других полей, влияющих на обмен веществ.

В живой природе проявляется более высокая активность в борьбе за существование, чем в системах неживой природы. Субъектно-объектные взаимодействия вызываются внутренними потребностями саморазвития и проявляются на уровне клеток. Растение изначально зафиксировано в определенном месте на Земле и имеет ограниченную возможность перемещения в пространстве. Кинематическая траектория развития определяется гравитацией (субъектом выступает Земля); корни растут вниз, стебель (ствол) вверх. Световым субъектом (фотосинтеза) выступает Солнце, объектом – хлорофилл листа. Динамический процесс роста растения регулируется в соответствии с кинематической траекторией.

Основное отличие животных от растений состоит в способе питания. Зеленые растения получают от внешней среды неорганические вещества. Животным для питания необходимы неорганические и сложные органические вещества. Характер питания животных, вызванный необходимостью разыскивать пищу, связан с подвижностью. Преодоление неподвижности с развитием животного мира привело к появлению нервной системы. Субъектно-объектные отношения выводятся на организменный уровень. Субъектом выступает центральная нервная система, объектом – все, что находится под ее управлением. Движение индивида – это жизнь. Примером может служить акула, у которой только движение обеспечивает поступление кислорода в организм.

Становление человека прошло две стадии – биологическую и социальную. На биологической стадии человек как высшая ступень живых организмов на Земле выделился из мира животных по новому способу передвижения на двух ногах, развитию сенсомоторных функций – освобождению рук, развитию физиологических механизмов мышления. В переводе с латинского название вида Homo sapiens означает человек разумный. Сознательная деятельность всегда выделялась как главное, что отличает его от всей окружающей природы и формирует социальную среду.

Семантическая модель отражает ноосферные взгляды на самоорганизующуюся Вселенную. Направление ноокосмизма избрано самой эволюцией, глубинными законами развития мира, выдвинувшими разум как свое оружие.

Как полагает в своей книге «Космический субъект»[8], мы не одиноки во Вселенной. Он утверждает, что «наша специфическая особенность состоит не столько в том, что мы очень умны, сколько в том, что мы обладаем совестью… формальная структура совести и является тем специфическим качеством, которое характеризует класс подобных космических существ. Такие существа, будучи тождественны нам своими глубокими человеческими переживаниями, могут, тем не менее, быть бесконечно далеки от нас по своей физической природе»[9].

В качестве реальности для своей модели выбирает двойную звезду SS433. Компактный объект получает вещество от звезды-гиганта и выбрасывает его в двух полярных направлениях в виде очень тонких струй. приходит к заключению, что SS433 – это искусственный объект, связанный с жизнедеятельностью гигантских космических субъектов – магнитных плазмойдов. Функции этого объекта состоят в обеспечении этих субъектов плазмой, обладающей очень высокой кинетической энергией. Космические субъекты, сооружая «насос», питающий их плазмой для облегчения своей жизнедеятельности, придали ему и символическую функцию, закодировав в линиях спектра музыкальные сообщения в до-мажоре и до-миноре, доступные наблюдателю на прецессионном конусе в наилучшем положении. Монография посвящена в основном построению аналитической модели субъекта, которого более точно можно было бы определить как «абстрактный субъект» с космологической моралью, основанной на совести как физическом законе. В ней проводится детальный анализ системных и термодинамических процессов, убедительно подтверждающих на космическом примере предложенную автором монографии «Системантика» семантическую модель организации Вселенной, основанной на единстве формы и содержания.

Искусственные системы

Искусственные системы представляют собой семантические модели созданные человеком, элементы и процессы в которых мотивируются соответствующими сущностями естественных систем.

Социальная особенность человека выражается в развитии способности производить орудия труда, использовать их для воздействия на окружающий мир. В процессе общественного труда создавались искусственные орудия, человек овладевал речью, развивалось абстрактное мышление, формировалась материальная и духовная культура человека. Целенаправленная разумная деятельность человека привела к созданию искусственной среды его обитания, сложнейших производств, архитектуры, науки, культуры, искусства.

Творческой вершиной развития человека следует признать создание и широкое применение электронных средств информационных коммуникаций, включающих ЭВМ, аудио и видео - средства, средства связи, многократно усиливающие разумную деятельность человека. Появляются идеи создания электронного разума, позволяющие человеку продолжить свое существование в облике ЧИПа[10], а также клонирования человека.

Однако и в этих условиях ЭВМ не заменит мышление человека, а лишь сделает его более рациональным и оперативным. Несмотря на достижения в области нейрокомпьютеров и генетических алгоритмов, человек по-прежнему сохраняет роль субъекта по отношению к созданному миру объектов и систем. Семантическая сущность информации в человеко-машинных системах проявляется через человека.

В машинах нет плана содержания, в каких бы совершенных формах они ни создавались и какие бы модели ни реализовывали, а также способности к мышлению.

В искусственно созданные информационные системы знания и информация вводятся их создателями. В машинах отсутствует интеллект. Машинная технологическая информация имеет формальный, синтаксический характер, семантическая сущность сообщения и его системная интерпретация остаются за человеком. Машины остаются инструментом, орудием труда в руках человека. В истории земной цивилизации с развитием орудий труда происходят изменения в структурах социальных систем, смена общественных формаций. В самих социальных системах субъектом и объектом выступают коллективы людей, взаимодействие между которыми определяется их интересами.

В таких системах человек продолжает оставаться главным действующим лицом, влияющим на сложные субъектно-субъектные и корпоративные отношения, на их системное взаимодействие. При этом каждая система взаимодействует с окружающей средой, в которую входят другие аналогичные системы человечества и иные системы Вселенной. Без семантической модели таких самоорганизующихся систем невозможны их анализ и идентификация. Численное увеличение ЭВМ и качественное развитие информационных технологий породили у ряда специалистов в некоторых сферах производства и управления ошибочное мнение, что большинство стоящих перед людьми проблем будет успешно разрешено по мере активного внедрения вычислительной техники в соответствующие звенья управления. На практике это приводит к преувеличению и переоценки роли машин в системах «человек – машина» и отражается на качестве решения интеллектуальной, содержательной части процессов управления. Сохранение этих тенденций, при необходимости пространственно-временного распределения решения задач приведет цивилизацию к компьютерной техногенности. Такая опасность с одной стороны обсуждается[11] с другой – подтверждается прошлым опытом тотального увлечения автоматизированными системами управления (АСУ) и современной практикой создания «Ситуационных центров».

Ситуационный центр – это человеко-машинный вычислительный комплекс, работающий в динамическом режиме, скоротечность которого определяется сменой ситуаций в предметной области.

Традиционно решаемые задачи и модели, построенные на средствах вычислительной техники и телекоммуникации, а также набор имеющихся инструментальных средств ситуационных центров, ограничиваются возможностью реализации в рамках «формальной онтологии». Однако усилия, направленные только на форму, ничего не значат для принятия решения по - существу.

Ситуационный центр не только комфортные помещения и интерьер – это, прежде всего, коллективный разум, объединенный предметной областью, целью и концепцией сообщества экспертов, который должен обладать когнитивной интероперабильностью для совместных экспертных действий, включающей законодательные акты, нормативные документы и сценарии коллективной работы.

Автором предложены и развиваются идеи «семантической онтологии», в которой семантика принята важнейшим принципом моделирования динамики бытия семантическими средствами, основанными на онтологиях и тезаурусах по предметным областям конечных пользователей с развитыми парадигматическими отношениями и ассоциативными связями.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 |