Для реализации этих идей в ситуационных центрах необходимы специалисты по структурной лингвистике и участие специалистов по рассматриваемым предметным областям. На этом уровне происходит необходимое сращивание естественных и искусственных языков, математики и лингвистики..

Сложные системы

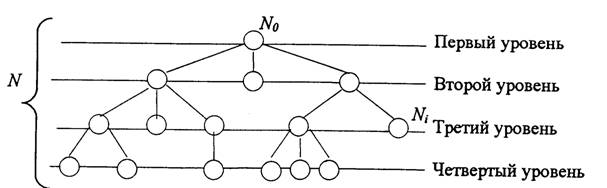

Сложные системы могут состоять только из простых систем. Из таких простейших систем по иерархическому признаку формируются системы более сложной структуры. Иерархия – принцип преодоления сложности систем. Автором с позиций системантики количество уровней во Вселенной не ограничивается и не устанавливается. Организация протекающих внутри системы процессов основывается на внутренней структуре. Под структурой системы понимается устойчивый порядок внутренних пространственно-временных связей между ее элементами, определяющий функциональную компоновку системы и ее взаимодействие с внешней средой.

При взаимодействии сложных систем иерархическую структуру можно рассматривать как некоторую совокупность взаимосвязанных уровней. Цель каждого элемента нижнего уровня подчинена цели элемента более высокого уровня. Только при таком условии вся иерархическая система может функционировать как единое целое.

Если какой-либо элемент системы начнет развиваться в направлении самостоятельной цели, то это может вывести указанный элемент в автономную систему с изменением всей иерархической структуры.  .

.

Рис.5. Схема иерархического принципа построения

социальных систем.

Например, если в живом организме отдельная клетка или группа клеток начинает выходить из подчинения и развиваться самостоятельно (а у клетки цель одна – размножение), то это может привести к гибели всего организма.

При изучении структур сложных социальных систем взаимосвязь между системами Ni и N (рис. 5) строится также по принципу иерархии, предусматривающему подчиненность подсистемы Ni системе N как в смысле своего структурного месторасположения, так и в смысле распределения функций и полномочий между уровнями.

Такой же принцип организации нейронных структур головного мозга и сенсомоторных структур организма, иерархия которых реализуется функциональными доменами, например, согласно информационным технологическим процессам, показанным на схеме 1, стр. 38.

Каждую подсистему можно рассматривать как некоторую функциональную часть системы, сформированную и выделенную по определенному признаку. Одним из условий оптимальной структуры является обеспечение наиболее эффективного использования циркулирующих ресурсов. При этом, очевидно, необходимо стремиться к максимальному удовлетворению потребностей системы минимальным объемом ресурсов на всех уровнях ее иерархической структуры.

Для выполнения этого требования в сложных социальных системах необходимо оптимальное соотношение между централизацией и децентрализацией прав и обязанностей для всех ветвей и уровней власти, а также отдельных граждан, регионов и общества в целом.

Известно, что излишняя децентрализация ведет к разобщению действий, распылению средств. Что касается чрезмерной централизации, то она также нежелательна, так как при высокой степени централизации приходится перегружать верхние уровни иерархии большим количеством второстепенных вопросов и тем самым отвлекать органы управления высоких рангов от решения крупных принципиальных задач.

В сложных социальных системах при правильной структуре каждый ее уровень принимает на основе поступившей информации самостоятельные решения в соответствии с уровнем своей компетенции и пропускает на верхние уровни только ту информацию, которая необходима для принятия решения на этих уровнях. От правильно выбранной структуры во многом зависят совместимость ее составляющих и эффективность процессов управления.

Окружающая среда, представляющая множество объектов, не входящих в систему, но влияющих на нее, может двояко воздействовать на процесс управления в каждой конкретной системе. Она может способствовать или препятствовать формированию желаемой цели, оптимальной программы ее достижения, определению расчетного и фактического состояний объекта управления и таким образом помогать или мешать принятию адекватных ситуации решений и выработке соответствующих управляющих команд. Кроме того, в условиях игровых задач при наличии противоборствующих и конкурирующих сторон возможно преднамеренное искажение информации о действительности, в том числе методами, действующими на подсознание.

Для защиты системы управления от преднамеренных помех вводится режим ограничения доступа во всех звеньях, связанных с обработкой и передачей информации. Негативной стороной подобной меры в условиях взаимосвязанности различных систем управления является необходимость принятия решения в условиях большей неопределенности. Эта неопределенность связана с ограниченной информацией о состоянии управляемого объекта в целом и окружающей среды, что отражается на качестве процессов управления. Следовательно, ограничение доступа в различных звеньях управления должно быть оптимальным. Нахождение такого оптимума является сложной научно-технической проблемой, которая должна решаться в каждом конкретном случае.

Сложные социальные системы управления с участием человека существенно отличаются от технических систем. В технических системах основная роль в обработке информации принадлежит техническим средствам. В социальных системах главную роль играют люди и их взаимодействие. Технические средства в данном случае лишь облегчают сбор и обработку информации на формальном уровне. Интеллектуальная обработка и принятие решений остаются за человеком, за коллективами.

Нельзя отрицать роль технических средств. Однако интеллектуальные аспекты, которые в значительной степени определяют характеристики автоматизированных систем управления и обработки информации, имеют решающее значение. Взаимодействие материальных объектов и систем приводит к их взаимному изменению и отражению. Сущностью любого отражения является воспроизведение свойств объектов друг в друге. В искусственных системах такое отражение возможно только при участии человека. Его роль состоит в предварительном строгом (абстрактном) описании всех функциональных процессов, выполняемых автоматом. Это описание должно предусматривать единство статики, кинематики и динамики. В современных условиях достигнутой вершиной творения человека в области вычислительной техники выступает «конечный автомат», динамика которого ему предписана линейным языком программирования переходов между двумя точками в цикле.

Мышление

Историческое развитие свойства отражения в процессе эволюции природы и общества привело к появлению абстрактного и постоянно совершенствующего мышления человека. Мышление - опосредованное, отвлеченное и обобщенное, связанное со словом (языком) отражение корой головного мозга внешнего мира и его законов. Развитие мышления человека неразрывно связано с прогрессивной эволюцией общества. Язык является важнейшим средством человеческого общения, позволяющим сохранить знания для потомства.

Весь окружающий мир отражается в сознании человека взаимосвязанной системой понятий. Понятие - это форма мышления, в которой отражаются предметы и явления реального мира в их существенных необходимых признаках и отношениях. Оно представляет собой единицу знания. Органом образования понятий является человеческий мозг. В сознании человека понятия представлены в виде слов. Вне слова понятия не могут ни возникнуть, ни существовать. Система понятий об окружающем мире, сформированная в сознании человека в процессе творческого мышления, трансформируется и передается взаимосвязанной системой терминов. Все понятия естественного языка, отражающие окружающий мир, представляют тезаурус мира, т. е. универсум наших знаний.

Каждый человек обладает личностным (индивидуальным) тезаурусом, отражающим его систему понятий об окружающем мире.

Под знанием человека понимается проверенный практикой результат познания им действительности, верное его отражение в сознании. Оно возникает в результате предметной деятельности субъекта и объекта в окружающей среде, включая и процесс обучения. Получение знаний предполагает и необходимость обмена ими. Информация - часть знания, передаваемая с определенной целью одними людьми другим устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов с использованием технических средств).

В настоящее время понятие информации включает обмен сведениями не только между человеком и человеком, но и между человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигналами в животном и растительном мире. Передачу наследственных признаков от клетки к клетке и от организма к организму также рассматривают как передачу информации.

Различные виды материи отличаются своей структурой. Информация может возникнуть, где есть отражение одной структуры на другую, т. е. моделирование. Но не всякое воздействие ведет к такому отражению (моделированию).

Информация возникает там, где отражение (моделирование) осуществляется активно. Активный характер отражения означает использование определенной его части. Если есть активность, то должен существовать и ее источник. Активное отражение стало возможным с выделением в самоорганизующихся системах «субъекта» и «объекта». Субъектно-объектные отношения отражают системное взаимодействие. Роль субъекта в системе определяется тем, что именно из отражаемого надо выбирать, и какую часть знаний, хранящихся в системе, актуализировать.

Активное отражение предполагает опережение реальных воздействий среды реакциями системы. Это возможно лишь при наличии цели, т. е. такого прогнозируемого результата деятельности в условиях окружающей среды, которая удовлетворяет потребностям системы. Цель - опережающее отражение желаемого состояния объективной реальности. Оно происходит на основе использования следов прошлых воздействий для будущего поведения и построения его программы -- модели потребного будущего. Об информации можно вести речь, если известен объект – источник информации, и есть субъект, заинтересованный в информации об этом объекте для достижения системных целей.

В ЭВМ, как в любых искусственных системах, отсутствуют собственная цель и процессы осмысливания.

Условием возникновения информации (наряду с отражением и активностью, идущей от «субъекта») является приобретение воздействиями сигнального характера для системы. Активность отражения проявляется в дифференциации воздействий, появлении отношения к ним. Это происходит тогда, когда система становится способной реагировать не на абсолютные величины воздействий, а на относительные величины, характеризующие разницу между предыдущим и последующим состояниями системы. Именно относительные величины воздействий (например, изменения электрического сигнала) приобретают для системы сигнальный характер.

Информация обладает семантической содержательностью и определенной ценностью для субъекта, то есть полезностью. С семантической точки зрения переданная информация изменяет тезаурус приемника. Если это не происходит, то фактически передаются сведения, уже известные или не понятные получателю.

Язык

Естественный язык занимает центральное место в системах человек--машина. Он является универсальной моделирующей системой, кинематическими средствами которой можно описать многообразный окружающий мир. Именно поэтому, а также благодаря многовековым традициям пользования языком в человеческом обществе, его естественности по отношению к человеку, определился тот большой интерес, который проявляется к обработке естественного языка с помощью ЭВМ.

Язык является основным средством выражения мышления. Стремление установить изоморфизм между языком и мышлением возникло еще в Древней Греции. Уже тогда в концепции философской школы стоиков возникло противопоставление «обозначающего» «обозначаемому», «формы» «значению». Анализ соотношения языка и мышления часто сводился к изучению соотношения слова и понятия, предложения и суждения, сложного предложения и умозаключения, причем основным объектом изучения являлось соотношение предложения в качестве языковой единицы с суждением как формой мышления. При таком подходе мышление (процесс) подменялось анализом свершившейся мысли, ибо суждение и предложение предстают перед нами как свершившиеся акты.

Язык - это система знаков, служащая для хранения, переработки и передачи информации. Язык - это условие для осуществления мышления и средство, позволяющее хранить мысли, уже сформировавшиеся в процессе мышления, и передавать их.

Такое понимание языка, с одной стороны, избавляет от отождествления языка и мышления, с другой - от их разъединения.

Информация о внешнем мире у человека отражается, хранится и преобразуется в коре головного мозга в виде моделей и структур. Физиологической основой этого отражения являются нервные сенсорные клетки - аксоны. В коре головного мозга образуются словесные структуры или семантические поля (домены). Процесс мышления или процесс переработки информации в головном мозгу связан с языком. Процесс восприятия звуковой речи - это синтактико-семантическая фильтрация и ассоциативное выделение (отбор) информации из звуков речи. Орган слуха (сенсорная система) воспринимает колебания воздуха, кодирует их непрерывными импульсами, которые направляются в языковый домен коры головного мозга. На первом этапе в коре головного мозга из записи звуков ее носителем формируется «модель звуков». При функционировании (передаче сообщения одним индивидуумом и принятии этого сообщения другим) язык представляет собой речь в виде дискретной, протекающей во времени цепочки звуков, представляющая сеть фонем. В долговременной памяти человека хранятся «модели слов», которым соответствуют определенные скопления клеток. В результате сравнения этих моделей выделенная информация кодируется новым кодом и передается на следующий уровень в коре головного мозга. Там формируется новая «модель информации», записанная более экономным кодом слов и словосочетаний. Снова производится сравнение с моделями кода, на этот раз – кода фраз с грамматическими отношениями между словами, и выделенная информация передается на следующий уровень. На следующих этапах по аналогии происходит выделение и моделирование по ассоциации с реальностью (предметной областью) высшего кода – носителя смысла текста. На каждом уровне информация становится все более общей, абстрактной и занимает все меньше места в памяти.

Функциональные предметные области в мозге размещены по доменам: в правом полушарии--образы реальности, в левом – символы языка, в которых ассоциативно устанавливаются парадигматические причинно следственные отношения между предметами и синтагматические -- между мотивированными словами. Различные виды материи (систем) различаются только своей структурой. Структура полностью и однозначно определяет свойства систем любой природы, ее естественный тезаурус и функции. Структурные элементы вещества и параметры энергетических сигналов выступают естественными знаковыми и сигнальными кодами природы, через которые мотивируются и кодируются во всех языках знания и информация по следам единой сущности

Фундаментальные приложения системантики

Системантика изменяет сложившиеся научные представления, позиционирует сущность бытия, конструктивную теорию познания, методологию науки, культуры, искусствознания, а метод семантического моделирования дает основу для реформирования образования и инструмент для научного анализа религиозных течений. Это капитальный вклад в науку.

Для определения понятия «система» автором предложена семантическая модель, которая дает конструктивные принципы самоорганизации, позволяющие привести многообразие систем природы к единству, и возможности их сравнения и анализа по предлагаемой схеме взаимодействия элементов в системе и системы со средой[12].

Особую значимость приобретает дальнейшее расширение и углубление программы исследований семантической модели самоорганизующейся Вселенной. Ее конструкция позволяет сегодня непротиворечиво объяснить многие необъяснимые факты, осмыслить непознанные явления, что имеет большое практическое значение.

Мировоззрение человека, объединяющее предметную и духовную стороны деятельности, подтверждает бесконечное единство и неразрывность реальных и идеальных свойств в различных системах Природы.

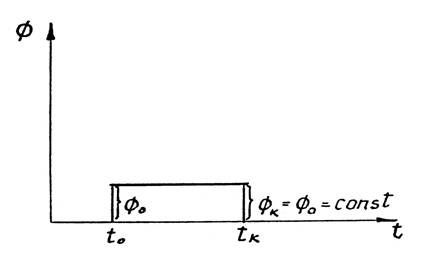

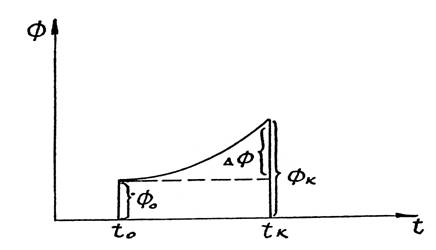

Семантическую сторону объективного мира исследуют философия, языкознание, психология, биология, теория информации, физика, химия, математика и другие науки. Каждая из научных дисциплин имеет свои языки, специфические семантические основы и проблемы. Вместе с этим имеются общие междисциплинарные проблемы, а между частными проблемами различных научных областей существуют разнообразные взаимные связи. Поэтому эти семантические, но частные исследования не давали общего системантического идентификационного эффекта. Еще в 1977 г. автором отмечена необходимость различия информации непосредственного управления (существования системы) (рис. 6) от информации развития системы (рис.7). Под информацией непосредственного управления понимались уже известные сведения, циркулирующие по каналам существующей конкретной системы и используемые для решения оперативных задач, выполняемых этой системой.

Рис. 6. Постоянное производство

Рис. 7. Изменяющееся производство

Под информацией развития системы были приняты знания, добытые наукой, отражающие результаты научно-технических достижений, использовавшиеся для ее коренных, стратегических преобразований (в настоящее время носит название «информационный ресурс»). Информация непосредственного управления более или менее жестко привязана к текущим, конкретным задачам управления. Например, для обеспечения выпуска определенного количества конкретной продукции предприятию необходимы сведения о количестве и качестве сырья, производственном оборудовании, трудовых ресурсах, т. е. информация непосредственного управления, необходимая для поддержания производства на заданном уровне.

В социальных системах происходит движение знаний.

Служба научно-технической информации передает добытые наукой знания об окружающем мире от их создателей к их потребителям. Знания нужны для развития производительных сил общества: развития производства, повышения квалификации производителей, образования населения. Образование включает обучение понятиям и обучение действиям. Понятие – это форма мышления, в которой отражены предметы и явления реального мира в их существенных, необходимых признаках и отношениях. Понятие представляет собой единицу знания. Знание является системной категорией, возникающее при взаимодействии субъекта и объекта.

Под действием понимают поведенческий акт, относящийся к области знания и области компетенции. Знание и компетенция имеют разные структуры и содержание, но между ними существует связь, необходимая для приведения в действие сценариев поведения, построенных мыслительными процессами. Реализация действий носит вещественно-энергетический характер. Поэтому при обучении усвоение понятия контролируют собеседованием, а действия – тестированием.

Языки науки можно разделить на языки многомерных, трехмерных и двумерных пространств, на линейные символьные языки и языки бинарного кодирования. Они позволяют переносить инвариантные модели из одной области науки в другую на принципах, предусмотренных объединением научных описаний (теорий, моделей) с эквивалентной интерпретацией результатов двуязычного анализа и синтеза.

Например, когнитивные карты и генетические алгоритмы при совместном применении усиливают исследовательские возможности социальной сферы за счет включения в концептуальную модель генетического принципа эволюционной адаптации. Другой пример: концептуальная психологическая модель сферы личности, ее взаимодействие с моделью социальной сферы определяет психологический тип личности и ее место во внешней среде – социуме[13]. Более показательные примеры можно привести из языков искусства, включающих черно-белые, цветные, плоские, объемные формы, а также из множества языков жестов, звуковой, тактильной информации и др.

Семантическая сила этих языков позволяет создавать эффективные семантические модели, аккумулирующие в себе общие концептуальные конструкции мира.

Термин «технология» традиционно употребляют применительно к искусственным процессам производства и понимают ее как совокупность (последовательность) приемов, направленных на создание продукта. Это определение относится и к «созданию» информации. Первой серьезной информационной технологией стало книгопечатание. В конце ХХ в. впервые в человеческой истории одним из основных предметов труда становится информация. Автоматизированные информационные системы различного назначения, органически сливаясь с системами связи, к настоящему времени развились в электронную память государственного и глобального масштаба. Дистанционный обмен информацией и доступ с рабочих мест к различным видам накопленных знаний с возможностью вывода на экран и копирования создали объективные условия для использования мирового универсума знаний. Происходит перекачивание трудовых ресурсов из сферы материального производства в информационную сферу, что, в конечном итоге, ведет к перегрузке общества информационными «шумами». Преодоление кризиса становится возможным с появлением «новых информационных технологий», основанных на использовании более «семантических» ЭВМ[14]. Развитые интеллектуальные технологические процессы, составляющие главный информационный конвейер такой высокоорганизованной системы, какой является человек по своим функциональным процессам, показаны на схеме 1, (стр.38). Однако все перечисленные автоматизированные процессы могут стать реальностью только при высоком уровне развития их аппаратно-программного и логико-семантического обеспечения, включая забытое аналого-цифровое.

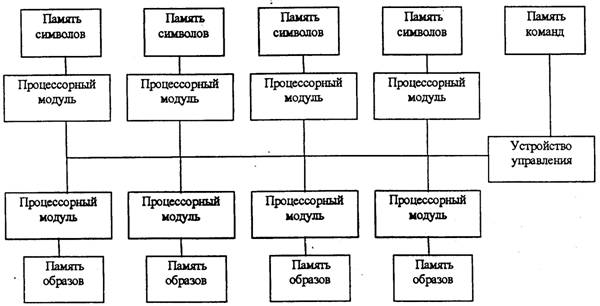

Переход к аппаратной реализации представленных процессов на вычислительных структурах с глубоким распараллеливанием в символьной и образной формах, (рис.8, на стр.39), структурно показывает работу правого (образов) и левого (символов) полушарий головного мозга в их взаимосвязи. В естественном языке одно и то же содержание может передаваться разной формой. Машины могут оперировать только определенной формой записи сообщений. Поэтому при человеко-машинном общении всеобщий тезаурус мира, отражающий весь универсум знаний, должен быть вербально-образным и двуязычным, «понятным» человеку и машине.

Возрастающий объем знаний предполагает использование построенных по единым принципам системы тезаурусов. Все это создает серьезные научные и практические проблемы, которые могут быть решены только на основе системантических моделей. При решении социальных проблем и задач с применением вычислительной техники методологически полезно стремиться подменять субъектно-субъектные отношения совокупностью субъектно-объектных по количеству взаимодействующих предметных областей с дальнейшей линеаризацией интегральных зависимостей, отражающих их свойства, для привлечения содержательных показателей. Результаты анализа, который возможен по нескольким методам, синтезируют с проверкой на верификацию в игровой постановке.

Генерация

| Поиск информации

|

Рецепция

| Логический вывод

|

Коммуникация

| Прогнозирование

|

Восприятие

| Принятие решений

|

познавание

| Реализация действий

|

Понимание распознаваемых сигналов

| Объяснение действий

|

Представление знаний

| Обучение

¨ Остенсивные определения; ¨ Вербальные определения; ¨ Контекстуальные определения; ¨ Определения при систематическом обучении; ¨ Определения на уровне научного познания; · Обучение понятиям; · Обучение действиям. |

Хранение

|

Схема 1. Интеллектуальные процессы

Такая методология является основой циклической практики в условиях рыночной экономики, где деньги и денежное обращение выступают как всеобщий информационный эквивалент материального обмена между производителями и потребителями товарной продукции и услуг. В ней денежные единицы стали универсальными единицами информации, а методы их обработки и высокая степень формализации процедур денежного обращения в виде монет и бумажных купюр создала необходимые предпосылки для перехода к электронной информационной технологии, основанной на применении ЭВМ и средств телекоммуникаций.

Рис. 8. Вычислительная структура в символьной и образной форме

Матрица функциональных процессов в природе

Человек неотделим от природы. Его познавательный процесс – это, прежде всего, самопознание природой через человека. Через новые информационные технологии просматривается их общее системантическое единство. На схеме 2 (стр.42) показана структура матрицы, отражающая системные функциональные процессы, которые концептуально присущи всем видам организации материи – от субмолекулярных образований до галактик и внеземных цивилизаций. Однако их конструктивная структура и функции а, следовательно, и семантические модели, могут различаться[15]

При этом следует иметь в виду, что даже при инварианте закона всемирного тяготения взаимодействие тел проявляется по-разному: твердых – в гравитационных влияниях и соударении, жидкостей и газов – в диффузии, живой природы – в скрещивании, социальной сферы – в обмене.

Разительное разнообразие проявляется в структурах вещества и свойствах энергии.

Именно такое бесконечное множество языков функциональных структур в естественных системах и в кинематике искусственных моделей породило в официальной науке иллюзию преодоления в исследованиях их сложности «системным подходом», проявляющимся в «объектно-ориентированной методологии», завершающейся «формальными онтологиями» «конечных автоматов переходов состояний» с их динамикой и интероперабильностями по предметным областям.

Фактически матрица своими ячейками определяет в общем виде области неполноты фундаментального знания и в прикладном плане может служить исходным материалом для формирования планов исследований по «конечным результатам» в науке на основе системантической теории категорий.

Виды организации материи Функциональные процессы | Неживая | Живая природа | Социальная природа | ||||||

Твердое тело | Жидкости | Газы | Микромир | Растительность | Животный мир | Человек | Земные цивилизации | Внеземные цивилизации | |

Генерация | |||||||||

Рецепция | |||||||||

Коммуникация | |||||||||

Восприятие | |||||||||

Распознавание | |||||||||

Понимание | |||||||||

Представление знаний | |||||||||

Хранение | |||||||||

Поиск информации | |||||||||

Логический вывод | |||||||||

Прогнозирование | |||||||||

Принятие решений | |||||||||

Реализация действий | |||||||||

Объяснение | |||||||||

Обучение |

Схема 2. Матрица фундаментальных функциональных процессов в природе

Человеко-машинные процессы

Системная сущность человека состоит в его многофункциональности. Главные функции определяются выполняемыми им системными ролями. Человек может выполнять и роль субъекта, и роль объекта. Его доминантами могут быть или выполнение мыслительной работы по формированию поведенческого акта, или афферентная физическая реализация[16].

Реализация действий заключается в превращении информационных сигналов о принятом решении в материально-энергетическое воздействие на объект. Развитие моторного аппарата систем шло наряду с развитием сенсорно-рецепторного аппарата, при их взаимной связи и взаимодействии с внешним миром. В ходе эволюции сформировались две схемы управления моторным аппаратом: рефлекторная и сознательная. Рефлекторные движения возникают в ответ на пусковые сигналы от внешнего мира. Осознанные движения запускаются изнутри, по памяти, за счет собственной активности.

В искусственных моделях должны присутствовать модели обеих упомянутых функциональных компонент. В ведущихся исследованиях такая связь просматривается слабо, поскольку их доминантой является все та же форма. В этом случае их логичнее называть механизмы, а не системы и не автоматы.

Системантика - метанаука о семантической системности эволюционных переходов естественных и искусственных систем по критерию ассоциативности взаимодействия формы и содержания. Она адекватно отражает системную семантику и причинно следственный, парадигматический ассоциативный принцип мышления единством смыслов, выраженных языком и присутствующих в сознании (то есть, закодированной в языке идеальной компоненты), и их носителями, элементами в строении мозга (то есть, реальными компонентами), объединенными «семантической плазмой» [74].

Невозможно «извлечь» смысл не затрагивая его носители языковые и нейронные. Это следует иметь в виду «инженерии знаний».

Полученные знания и информация от внешних и внутренних раздражителей вызывают по ассоциативным связям клеток коры головного мозга воздействие на управляющие функциональные механизмы организма в соответствующих ситуациях. Принятие решения и реализация действий через сенсомоторные каналы сопровождаются ассоциированными клетками мозга сигналами клеткам, вызывающим внутренние психические переживания, и эмоции.

Нельзя отрицать и влияние искусственной среды на эволюцию естественной среды и особенно влияния развития вычислительной техники на эволюцию человеческого мозга. Рост объема памяти и быстродействия человеко-машинных систем при ассоциативной способности мышления и взаимодействия структур мозга создают кумулятивный эффект в развитии умственных способностей человека. По высказыванию Х. Кёлера, сославшегося на работу Мюнхенского Института рациональной психологии, ученые которого пришли к выводу: «Что человеческий мозг в ускоренном темпе меняется так сильно, что через пятьдесят лет мы будем иметь других людей, которые на основе других мозговых структур будут иначе думать, иначе ощущать и иначе действовать» [64].

С другой стороны, такое развитие событий в свою очередь приведет к коренному изменению облика искусственной среды. Убедительным основанием для этого является появившийся в последнее время ряд работ по «формальной онтологии», позволяющий формировать на субмолекулярном уровне сложные структуры любых наносистем, с различными свойствами и функциями, моделировать структуру и функции мозга и интеллекта, обеспечивающих, при адекватном финансировании точных, гуманитарных наук и культуры, безграничное поле приложений.

На этом фоне Системантика представляется конструктивным описанием сущности бытия и методологической основой науки и образования, а также системным методом семантического моделирования в культуре и искусстве, во все времена позицируемого человеком в единстве «тела» и «души», даже без применения вычислительной техники. [73]

Так гениальный итальянский живописец, скульптор, архитектор и ученый, один из ведущих мастеров эпохи Возражения, Леонардо да Винчи запечатлел тончайшую, едва заметную улыбку и создал непревзойденный идеал одухотворенной женской красоты в картине «Мона Лиза». В области скульптуры им был создан макет конной статуи с замыслом - предельная сила крепкого здоровья животного и выдающегося пластической красотой своего контура и своими мощными пропорциями. Статуя должна явиться памятником отцу герцога Лодовико Моро Франческо Сворца, изображающим всадника в образе сильного духом и волей героя [73, т.24,с.573].

. в своих литературных произведениях с гениальным талантом выразил образы героев в единстве с их переживаниями, что позволило осуществить по его произведениям театрализованные представления мощной социальной направленности [73, т.15, с.148].

великий деятель, мыслитель и теоретик театра, создал школу сценического искусства, которое нашло теоретическое выражение в так называемой «Станиславского системе», смысл которой в общих чертах состоит в сценическом единстве натурного представления формы и содержания реальности.[73, т.40, с.472].

Это течение в культуре и искусстве нашло отражение в реализме и абстрактной живописи, а в наше время бурно развивается в спорте, рекламе и в других областях.

С системантических позиций открываются беспрецедентные возможности для дальнейшего синтеза знаний на основе широкого взаимодействия науки и религии. Наука зарождалась в ее недрах. Они системно и семантически связаны и диалектически едины. Конфронтация между ними была вызвана исторически сложившимся генезисом знаний человечества и развитием конфессиональных и корпоративных взглядов и интересов, что до настоящего времени приводит к жизненным коллизиям. Их разрешению, смягчению противостояния, надеюсь, будет способствовать «Системантика», равноценно относящаяся к форме и содержанию, что будет содействовать развитию земной цивилизации, улучшению международных отношений, качества жизни и выживания всего человечества.

Тело и Душа составляют системно единое целое живого – неразделимую форму и содержание. Монахиня Елена была против разделения «жизни по плоти» и «жизни по духу» [72]. Однако цель жизни человека состоит в познании высшей сущности. «Системантика» – попытка автора помочь науке конструктивно в этом разобраться и уменьшить деструктивную тенденцию развития корпоративных интересов прежде всего в самой науке.

Сущность бытия и основа познания

Системантика позиционирует неизвестное ранее свойство самоорганизующихся систем, объединяющее процесс прогнозирования при выборе цели в окружающей среде с процессом реактивных действий, которое реализует эволюционный циклический переход от формальной к семантической онтологии естественных и искусственных систем по критерию ассоциативности взаимодействия формы с содержанием, являющемуся конструктивной основой системантической онтологии бытия Вселенной и основой познания, фундаментализации науки и образования, инвариантная к любым предметным областям бытия Вселенной..

P.S. К проблеме первичности «слова»

Издательством «Белые альвы» в 2008 г. выпущена книга Вашкевича Николая Николаевича «Между богом и дьяволом. Универсальный семантический код» [74].

Автор книги – лингвист выразил суть своих убеждений, на мой взгляд, фразой в предисловии «Ядро языкового орешка бинарно, подобно солнцу, и состоит из языкового образования, которое мы называем системными языками мозга». Мне – специалисту технического профиля понадобилось две недели санаторного времени для ее изучения.

Выдающаяся работа!

Однако с фразой в предисловии: «Напротив, именно язык формирует живую материю на всех уровнях ее бытия», мне трудно согласиться. Для усиления своей позиции автор блестяще применяет изложение всего текста книги «в забытом жанре древнегреческого диалога» с имитацией участия широкого круга специалистов, Однако он строится на примерах, демонстрирующих причинно-следственные отношения в пределах языков нескольких народов. Принимается опять языковая парадигма, в которой причинная мотивация «не мотивированных» слов ведется на основе «мотивированных» слов «этнических языков». Как лингвиста его понять можно, но заявленный причинно-следственный переход от слова к бытию в книге не просматривается.

Хотя автор и заверяет, что дальнейшими исследованиями показано, «что слова мотивируют не только другие слова, но и движение, и формообразование живой материи».

Глубоко лингвистическое полезное (для мотивации искусственных языков через естественные языки) исследование автор ведет к мысли: вначале было слово. Подтверждает он это в расширительной трактовке: «Все биологические объекты формируются и ведут себя в точном соответствии с программами, составленными из слов, которыми мы пользуемся в общении». Но с системных и семантических позиций слово, с его коммуникативной функцией, живет в бытие и ему из этой «подводной лодки» никуда не выбраться.

Библиография

1. И СЭС. – М.: 1980.

2. // СЭС. – М.: 1980.

3. Пригожий И, Порядок из Хаоса: Новый диалог человека с природой. – М.:1986.

4. , , Синергетика и прогнозы будущего. – М.:1997.

5. Самоорганизующаяся Вселенная: Семантическая модель // Синергетика и социальное управление. – М.:1998.

6. Абсолют. // ФЭС. – М.:1983.

7. Сознание как система внутреннего видения. // Журнал высшей нервной деятельности. 1994.Т. 44. Вып. 4-5.

8. Человек - бессмертен! Интервью // Известия. 1998. 8 сент.

9. Семантика самоорганизующихся систем. – М.: 2003.

10. Космический субъект. – М.:1996.

11. Научно-техническая информация и управление. – М.: 1977.

12. Семантика информационной технологии // НТИ. Сер.№ 11.

13. Философские аспекты теории функциональной системы. – М.: 1978.

14. Методы и алгоритмы анализа социальных процессов с применением когнитивно-адаптивной инвариантной модели. – М.: 2003.

15. , Человек: индивидуальные и персональные информационные ресурсы (концептуальное модельное представление). Проблема идеальности в науке. Материалы второй международной научной конференции. Часть первая. – М.: 2001.

16. И, Компьютерная семантика. – М.: 1995.

17. Системная энциклопедия — главный сайт www. ipi. *****/sysen/ в Институте проблем информатики АН, зеркало sysen. ***** в Россйской академии государственной службы при Президенте РФ (Копия титульного экрана на трех листах прилагается).

18. Кибернетика. – М.: 1968.

19. Мартин Сеймур - Смит 100 величайших книг, которые, потрясли мир. – М.: 2004.

20. Синергетика. – М.: 1980.

21. Прангишвили ИВ. Энтропийные и другие системные закономерности: вопросы управления сложными системами. – М.: 2003.

22. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. – М.: 1965.

23. Живое вещество. – М.: 1978.

24. Размышления натуралиста: научная жизнь как планетарное явление. – М.: 1978.

25. Происхождение жизни. Калуга,1920.

26. Зарождение жизни. Калуга, 1920.

27. Жизнь в межзвездной среде. – М.: 1964.

28. Основы ноокосмологии. Философия и ноофизика. – М.: 1995.

28. Вселенная разумная. – М.: 1992.

29. Серебровская КБ. Сущность жизни. История поиска. – М.: 1994.

30. Тезаурус в автоматизированных системах управления и обработки информации. – М.: 1974.

31. Основы информатики и вычислительной лингвистики. – М.: 1983.

32. Введение в информатику. – М.: 1985. Информация как семантическое свойство материи / 2-й конгресс «Информационные процессы и технологии»: Тез. докл. – М.: 1993.

33. Знание и информация - семантическая сущность

материи // «Информация и самоорганизация» – М.: 1996.

34. Открытая семантическая модель природы и образование // «Синергетика и образование». – М.: 1997.

35. , Интегральная модель нечеткой системы // Кибернетика и системный анализ. 1991. №4.

36. , Информатика и теория развития. – М.: 1989.

37. Филamов А. П. Живой космос: человек между силами земли и неба // Вопросы философии. 1994. №2.

38. Начала компьютерной лингвистики. – М.: 1992.

39. Энциклопедия по информатике. – М.: 1994.

40. Искусственный интеллект. В трех томах. – М.: 1990.

41. Информация. Методологические системы. – М.: 1971.

42. Восхождение к разуму. – М.: 1993.

43. Егоров B.C. Философский реализм. – М.: 1994.

44. Семантическая модель самоорганизующихся систем // Труды международной конференции НТИ-97. – М.: 1997.

45. Семантическая модель природы: фундаментализация науки и образования // НТИ. Сер. 2.1997. №11.

46. И. Знание и информация как категории систем Вселенной. // Межотраслевая информационная служба. 2004. Вып.2 (127).

47. Гринченко СП. Системная память живого. – М.: 2004.

48. Семантическая парадигма самоорганизующихся систем. Синергетика: человек, общество. – М.: 2000.

49. Семантика коэволюционной технологии самоорганизаций Вселенной. // Информационные технологии 2005. №7

50. Естественные системы и искусственные модели. //

Открытое образование. 2005. № 2(49)

51. Системантика. 54 НТК МИРЭА. Сб. тр. Ч.1. – М.: 2005.

52. И. Знания и информация в самоорганизации систем.

– М.: ИПУ, 1998.

53. И. А. Машинный поиск и сортировка информации. МИНХ им. . – М.: 1989.

54. Системантика. // Научно-техническая информация.

сер 1, 2005. №7

55. Системантика: (монография). Изд. РАГС, – М.: 2006.

56. , Салий для автоматического рубрецирования и индексирования. НТИ, Сер.2, 1996. №,

57. Системантика в теории познания. НТК МИРЭА,2007. - C.14-18.

58. Системантика в науке и образовании. Минобрнауки РФКОСИНФ РЭА им. , 2007.

59. Системантика в эпистемологии. МИС ВИМИ №3,2007, стр.3-12.

60. Системантика и информационные нанотехнологии.

Информационные технологии №7, 2008, ( в печати).

61. Системантика познания. Труды членов РФО, вып.14, 2007. - C.35-41.

62. Системантика познания. Материалы 7-ой Международной конференции НТИ-2007, ВИНИТИ, 2007. - C.344-346.

63. И.Системантика познаия. // Вестник РАЕН,

2007. Т.7. №3. - C.

64. Синяя аура // Совершенно секретно. 2007, №4(215).

65. , Артемьева модели онтологий предметных областей. Часть 1. Существующие подходы к определению понятия «онтология». // Научно-техническая информация. Сер. 2, 2001. №2

66. На пути к единому знанию (введение в универсологию), Анвик К, – М.: 2002. - С.183.

67. Эшби в кибернетику, – М.: Изд-во ИнЛит. 1959.

68. Научная неопределенность в информации – М.: Мир, 1966.

69. И. Системантика в науке и образовании. Минобрнауки РФ. КОС*ИНФ, УМП №13. – М.: 2007.

70. Онтологии и тезаурусы, Учебное пособие. , , Казань, Москва, 2006 (рукопись).

71. И. Энтропия и ценность информации. // Межотраслевая информационная служба. 2006. №3

72. О святости. СПб.: Издательский Дом «Нева»; – М.: Изд-во «ОЛМА-ПРЕСС Гранд», 2003. – 400 с.

73. БСЭ. Второе издание.

74. Вашкевич богом и дьяволом. Универсальный семантический код. – М.: Белые альвы, 2008.—512 с.

75. И. Системантика и информационные нанотехнологии.// Информационные технологии. 2008. № 7.- C.76.

76. , Ломако системантики – М.:

«Финансы и статистика», 2009 – 400 с. (в печати).

Содержание

Аннотация 2

Системное состояние теории познания 3

Системантика бытия и познания 9

Естественные системы 17

Искусственные системы 22

Сложные системы 25

Мышление 28

Язык 31

Фундаментальные приложения системантики 33

Матрица функциональных процессов в природе 41

Человеко-машинные процессы 43

Сущность бытия и основа познания 46

P. S. К проблеме первичности «слова» 46 Библиография 48

Содержание 53

[1] Клир Дж. Системология: Автоматизация решения системных задач. М., 1990.

[2] , Конторов . М., 1985.

[3] Жилин систем: Опыт построения курса. М., 2003.

[4] См.: Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами. М., 2003.

[5] См.: Генезис научного знания. М., 1973.

[6] См.: Самоорганизующаяся Вселенная: Семантическая модель.

[7] См.: М, Сознание как система внутреннего видения // Журнал высшей нервной деятельности. 1994. Т. 44. Вып. 4–5. С. 627–639.

[8] См.: Космический субъект. М., 1996.

[9] Там же. С. 9.

[10] См.: Человек – бессмертен: Интервью // Известия. 1998. 8 сентября.

[11] См.: Криптоанархия, кибергосударства и пиратские утопии / Пер. с англ. Т. Давыдовой и др. / Под ред. П. Ландоу. Екатеринбург, 2005.

[12] См.: Семантика самоорганизующихся систем. М., 2003. С. 174.

[13] См.: , Человек: Индивидуальные и персональные информационные ресурсы (концептуальное модельное представление) // Проблема идеальности в науке: Материалы 2-й Международной научной конференции. Ч. 1. М., 2001.

[14] См.: , Компьютерная семантика. М., 1995.

[15] См.: Семантика информационной технологии // НТИ. Сер.№ 11.

[16] См.: Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 |