Приведенная формула пригодна лишь для равномерного и поступательно-прямолинейного движений.

И чем больше радиус вращения, тем больше момент инерции, тем больше линейная скорость движения ударной перчатки.

Как известно, линейная скорость отдельных звеньев кинематической цепи в сложном криволинейном движении (поступательно-вращательном) имеет также определенные принципиальные закономерности. Используя их практически, можно повысить эффект ударного движения также и за счет скоростных показателей движения ударной части руки (кулака в боксерской перчатке).

Мы уже отмечали не раз, что в ударном движении необходимо полнее использовать возможности вертикального вращательного движения тела боксера, и особенно в повышении скоростных показателей ударного движения.

Во вращательном движении линейная скорость перчатки или других частей тела различны и пропорциональны тем расстояниям, на которых эти части находятся (т. е. чем больше это расстояние, тем с большей линейной скоростью эта часть тела движется).

Линейная скорость точки Vлин равна угловой скорости ω, умноженной на радиус вращения

Угловая скорость меняется в ходе выполнения ударного движения, следовательно, меняется и линейная скорость движения ударной перчатки. Поэтому угловое ускорение вращательного движения тела боксера взаимосвязано с линейным ускорением ударной перчатки: a = E × r, линейное ускорение равно угловому ускорению, умноженному на радиус; угловое ускорение равно угловой скорости, деленной на время E = ω : t или линейному ускорению, деленному на радиус вращения E = a : r.

Во всех рассмотренных примерах следует отметить одну особенность — увеличение линейной скорости и линейного ускорения точки или части тела, двигающихся по окружности (или кривой), которые зависят прежде всего от радиуса вращения, а конкретнее — от расстояния этой точки до оси вращения (или опорной ноги в момент вращения).

И чем больше этот радиус вращения и момент инерции, тем больше линейная скорость ударной перчатки, двигающейся по кривой или окружности.

Рассмотрим это опять на примере вращения туловища боксера вокруг вертикальной оси в момент нанесения удара (случай вращения тела вокруг вертикальной оси, проходящей через середину туловища) (см. рис. 11,14).

Как мы уже отмечали, линейная скорость конечной точки В или части тела при вращении вокруг вертикальной оси в точке О равна радиусу вращения, умноженному на угловую скорость вращения

Посмотрим, как изменятся эти показатели при той же угловой скорости вращения. Если ось вращения туловища вокруг вертикальной оси перенести из точки О в О1, то практически ударное движение будет строиться не вокруг центральной, а вокруг боковой оси, проходящей через правое плечо (точка О1) и правую опорную ногу боксера (см. рис. 14).

В этом случае радиус вращения увеличится в два раза; был равен r = h = H : 2, теперь стал равен r = 2h = H.

Если скорость вращения тела боксера вокруг вертикальной оси (т. е. угловая скорость) останется прежней, то линейная скорость и ускорение точки В могут быть практически в два раза больше:

![]()

Причем условная точка В — это перчатка или плечо ударной руки боксера в рассматриваемом случае, а расстояние Н равно расстоянию от перчатки до оси вращения туловища, обычно проходящей через опорно-толчковую ногу.

Поэтому эффективное ударное движение целесообразно строить без особого увеличения мышечных усилий, используя метод увеличения радиуса вращения путем постоянного смещения вертикальной оси вращения туловища на противоположную сторону тела и опорную ногу (см. рис. 15).

Разумеется, что все эти выводы не должны пониматься догматично. Каждый боксер строит свою технику с учетом своих индивидуальных особенностей. Однако крайне желательно, чтобы эти отмеченные закономерности активно использовались боксером, особенно при совершенствовании основных («коронных») ударов. От этого эффект удара будет положительным, так как увеличиваются линейная скорость ударной перчатки (кулака), момент инерции, кинетическая энергия, а следовательно, ударная сила в целом.

Но главное — это увеличение линейной скорости удара. Однако здесь мы встречаемся еще с одной трудностью — рациональным сочетанием радиуса вращения и дистанции удара (ближняя, средняя, дальняя). Рассмотрим это на примере прямого удара правой — наиболее сложном в техническом выполнении и эффективным по результативности.

Каждый боксер по-своему, индивидуально, нашел эмпирическим путем и отработал в совершенстве наиболее выгодную для него двигательную структуру этого основного удара в боксе и дистанцию, на которой этот

удар наиболее часто применяется и дает наивысший эффект.

У одних боксеров правая рука (перчатка) в исходном положении находится у подбородка, т. е. на средней линии туловища (Г. Шатков, Б. Степанов, О. Григорьев), у других в крайнем правом положении у правого плеча; в «рубящем» ударе (из практики профессионального бокса) правая рука отведена вправо от плеча для создания большего радиуса вращения. У большинства же боксеров положение (позиция) правой перчатки все время меняется.

Нас интересуют наиболее рациональные сочетания величины радиуса вращения (т. е. расстояния от бьющей перчатки до вертикальной оси вращения туловища) и дистанции удара (ближняя, средняя, дальняя), создающие максимальную скорость в конечной фазе удара на цели. Метод графической циклограммометрии позволил достаточно точно выявить общие закономерности построения ударного движения боксера и помог правильнее оценить эффективность удара в различных вариантах.

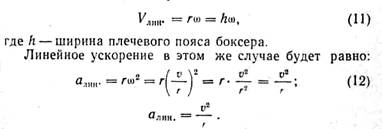

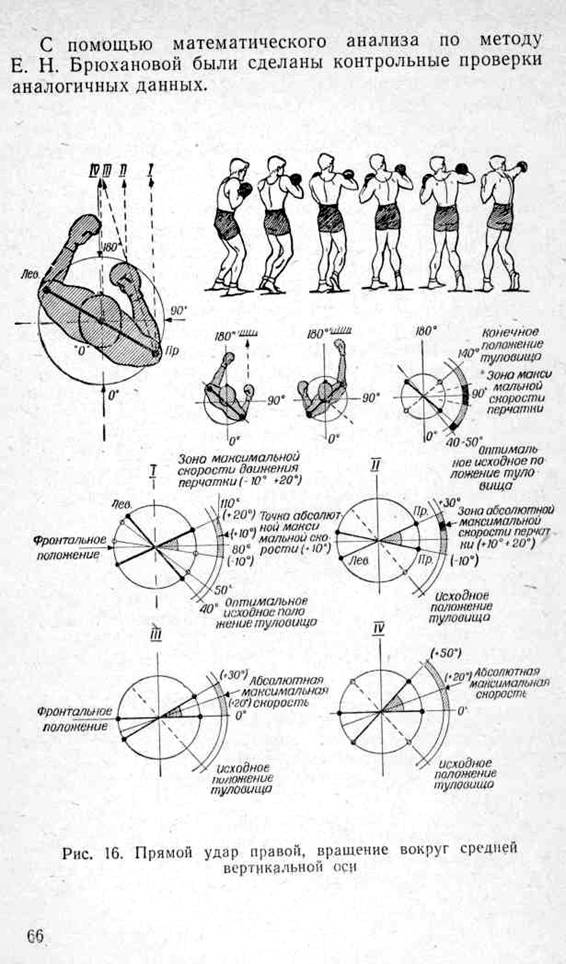

В качестве объекта исследования был взят основной и наиболее эффективный в боксе прямой удар правой. За исходные данные были взяты: ширина плеч боксера — 46,8 см, длина правой руки — 64 см, время поворота плечевого пояса на 180° вокруг вертикальной средней и боковой осей взято условно одинаково — 0,9 сек., время поворота на 10° соответственно 0,05 сек.

Исследованию подвергались четыре варианта структурного построения этого удара, применяемого в практике (рис. 16, 17).

1-й вариант — прямой удар от правого плеча к цели (наибольший радиус);

2-й вариант — удар от средней точки (между подбородком и правым плечом) к цели;

3-й вариант — удар от правого плеча по диагонали к цели (наибольший радиус);

4-й вариант — удар от подбородка к цели (наименьший радиус).

При этом были рассмотрены два случая вращения туловища при ударе вокруг различных вертикальных осей: вокруг средней оси (линия позвоночника) и вокруг боковой оси (ось, проходящая через левое плечо и левую опорную ногу).

С помощью математического анализа по методу были сделаны контрольные проверки аналогичных данных.

Эти исследования объективно показали, что даже незначительное отклонение любого структурного элемента от оптимального варианта дает заметное снижение эффективности ударного движения в целом (скоростные и силовые показатели).

Так, например, оказалось, что при вращении тела вокруг средней и боковой вертикальных осей для ведения боя на ближней дистанции — наиболее эффективным является 1-й вариант с большим радиусом вращения. В этом случае зона эффективной скорости ударного движения будет в следующих пределах поворота плечевого пояса: от 10° до фронтального положения плечевого пояса и 30° после прохождения фронтального положения (см. рис. 16, 17, табл. 1).

Для средней дистанции (а также и ближней) наиболее эффективным является 2-й вариант, когда удар наносят со среднего положения (между правым плечом и подбородком прямо к цели).

Для дальней дистанции (а также и средней) эффективным является 3-й вариант, когда удар наносят от плеча по диагонали к цели.

Таблица 1

Оптимальные варианты построения правого прямого удара на трех дистанциях

Варианты траектории удара (путь перчатки) | Эффективная дистанция удара | Углы поворота плечевого пояса вокруг вертикальной оси | |

Зона оптимальной скорости удара | Зона максимальной скорости удара | ||

I вариант (от плеча прямо к цели) | Ближняя | От 10º до фронтальной линии плеч (по отношению к противнику) и 30º после фронтальной линии | Фронтальная линия плеч |

II вариант (от средней линии между правым плечом и подбородком прямо к цели) | Ближняя и средняя | От 10º до фронтальной линии плеч и 40º после фронтальной линии плеч | 10-20º после фронтальной линии плеч |

III вариант (от правого плеча по диагонали к цели) | Дальняя | От фронтальной линии плеч и 50º после фронтальной линии | 30-40º после фронтальной линии плеч |

IV вариант (от подбородка прямо к цели) | Дальняя и средняя | От фронтальной линии плеч и 40º после фронтальной линии | 20º после фронтальной линии плеч |

Затем эти варианты были проверены с помощью ударной динамометрии на боксерах сборной команды СССР (20 чел.), на боксерах из команд РСФСР (79чел.) и Туркменской ССР (10 челизмерения прямого удара левой и правой на ближней и дальней дистанциях с изменением траектории удара и радиуса вращения подтвердили эти выводы.

Исследования также показали, что изменение структуры ударного движения по-разному влияет на эффективность удара боксеров разной квалификации. Изменение траектории прямого удара правой на ближней дистанции с 1-го варианта (большой радиус вращения, удар прямо от плеча к цели) на 4-й вариант (малый радиус вращения — удар от подбородка прямо к цели) привело к значительному снижению эффективности удара у всех боксеров.

У боксеров высокой квалификации (сборная СССР) это снижение было значительно меньшим, чем, например, у спортсменов I спортивного разряда и мастеров спорта РСФСР и Туркменской ССР. Так, например, на ближней дистанции у боксеров основного состава сборной СССР (1963 г.) эффективность удара снизилась у Быстрова на 10,5%, У Григорьева на 11,1, у Тамулиса на 14,6, у Поздняка на 11,3%.

У боксеров второго состава сборной СССР снижение показателей было больше: у Засухина на 28,1%, У Полякова на 36, у Агеева на 38, у Емельянова на 11,8%.

На дальней дистанции при изменении траектории удара правой с 3-го варианта (наибольший радиус, удар наносят по диагонали от правого плеча к цели) на 4-й (наименьший радиус — удар наносят от подбородка к цели) у всех боксеров в целом наблюдалось снижение эффективности удара больше, чем с ближней дистанции.

Так, например, у боксеров основного состава сборной команды СССР снижение эффективности удара было следующим: у Быстрова на 19,1 и 17,3% (две попытки), у Григорьева на 12,6, у Степашкина 24,7 и 10,5, у Никанорова на 16,3, у Тамулиса на 34,7 и 22,0, у Попенченко на 26,6, у Позняка на 9,6 и 7,6, у Абрамова на 14,6%.

Для второго состава команды это снижение эффективности удара было следующим: у Засухина на 27,3 и 36,0%, у Ломакина на 4,4, у Агеева на 25,0 и 44,0,![]() у Струмскиса на 13,0, у Изосимова на 12,9, у Емельянова на 5,8%.

у Струмскиса на 13,0, у Изосимова на 12,9, у Емельянова на 5,8%.

Контрольные исследования, проведенные над боксерами-перворазрядниками (участники III Спартакиады народов СССР), показали еще более значительное снижение эффективности прямого удара правой в тех же условиях: у Шабашова на 31,4%, у Гладышева на 40,0, у Б. Романова на 37,0, у Маркарьянца на 26,9, у Ульянова на 60,0, у Манукова на 34,6, у Мамедова на 67,1, у Огоняна на 57,5% и т. д.

Это свидетельствует о том, что техника нанесения и эффективность удара у боксеров более низкой квалификации подвергается резким изменениям и зависит от внешних сбивающих факторов, в то время как у боксеров высших разрядов она более стабильна.

Поэтому в процессе технического совершенствования боксера надо большое внимание уделять выработке эффективного автоматизированного двигательного навыка («коронного» приема) и разнообразной (вариативной) манеры выполнения этого приема — смена дистанции, исходного положения, на месте и в маневре, при движении вперед, назад и в сторону и т. д.

Таким образом, можно отметить, что в ударном движении боксера характерным является вращательное движение всего тела, и особенно туловища вокруг вертикальной оси, «скручивание» верхней части туловища и плечевого пояса по отношению к тазу. Так как тело человека не является абсолютно жестким, а обладает большими степенями свободы движения и вращения, вполне понятно, что усилия от ног и таза на плечевой пояс и руки передаются с помощью мышечных групп туловища.

Для ударных движений в боксе это весьма характерно. В любом ударном движении принимают активное участие почти все группы мышц плечевого пояса и туловища. Особенно большая роль принадлежит внутренним и наружным косым мышцам живота, широчайшей мышце спины, большой и малой грудной, трапециевидной, участвующим в «скручивании» верхней части туловища вокруг вертикальной оси и создающим резкое вращательное движение по отношению к тазу.

Однако, как показали наблюдения кинограммы и экспериментальные исследования, боксеры слабо используют в своих ударных движениях сильное вращательное движение туловища по отношению к тазу (передают вращательное движение от таза к плечевому поясу почти жесткой спиной). Это большой недостаток в технике наших боксеров.

Построение ударного движения с вращением туловища по отношению к тазу создает суммирование угловых скоростей вращения туловища и таза, в результате чего конечная скорость движения ударного плеча будет значительно большей при той же скорости вращательного таза на опорной ноге с жестким туловищем и плечевым поясом.

То же самое можно сказать и в отношении силы вращательного движения. Такое построение ударного движения выгодно еще и тем, что при проведении серии ударов возникает упругое «скручивание» туловища (от таза к плечевому поясу), которое создает возможность использовать эту упругость и усилия большой группы мышц туловища для темпового выполнения следующего удара.

Создается также возможность проведения серии ударов независимо от движения ног, что особенно важно в ближнем бою. Такой техникой нанесения ударов владеют наши отдельные ведущие боксеры и боксеры профессиональной школы.

К сожалению, в практической работе наши боксеры мало или почти не применяют специальных физических упражнений для активного развития мышечных групп туловища, участвующих во вращательном (ударном) движении. В результате этого суммарные усилия, развиваемые этими мышцами, значительно отстают от усилий, развиваемых в этом же ударном движении, мышцами рук и плечевого пояса. Так, например, усилие, развиваемое мышцами левого плеча и разгибателями левой руки в структуре ударного движения прямого удара левой у заслуженного мастера спорта А. Киселева (левша) равно 115 и 98 кг (две попытки), а в том же движении, но с подключением вращательного движения туловищем суммарное усилие снизилось почти вдвое —49 и 56 кг. Такая же картина наблюдается и у всех остальных боксеров — членов сборной команды СССР и РСФСР и боксеров-юношей только с различной степенью снижения результатов.

У олимпийского чемпиона Б. Лагутина (отличается ровными результатами по всем контрольным нормативам физической подготовки) разница в показателях усилий значительно меньше. Для правой руки она составляет: 73—61 кг (рука-плечо) и 46—45,5 кг (рука-плечо-туловище), для левой руки этой разницы почти нет — 37,5—43,5 кг (рука-плечо) и 43,5—43,5 кг (рука-плечо-туловище). Это говорит о хорошем физическом развитии мышц туловища, участвующих во вращательном ударном движении.

Ударные динамометрические исследования также показывают, что в отличие от большинства даже ведущих боксеров эффективность прямого удара левой у Б: Лагутина весьма высока, а ударная сила бокового удара левой равна эффективности наиболее сильного удара в боксе — прямого правой.

Подобные исследования, проведенные среди боксеров более низкой спортивной квалификации (мастера спорта и боксеры I спортивного разряда, боксеры-юноши I спор-, тивного разряда), показывают еще более значительную разницу усилий в ударной структуре развиваемых рукой-плечом, чем в сочетании с вращением туловища (рукой-плечом-туловищем). Эта разница достигает 60—70%.

Следовательно, для боксеров любого класса здесь есть большие возможности в совершенствовании физических качеств (быстроты и силы), а через них и в совершенствовании технического мастерства. Для этого необходимо применять специальные упражнения с отягощениями (и без них), построенные на сильном вращательном движении верхней части туловища по отношению к тазу, чередуя их с теми же вращательными движениями, но с большей амплитудой и последующим хорошим расслаблением.

РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

С каждым годом уровень развития любительского бокса растет, растут соответственно тренировочные нагрузки, масштаб и трудность соревнований. Если в прошлом всесоюзные соревнования по боксу проводились 2—3 дня, то теперь для этого требуется 4—6 дней, а на крупнейших международных соревнованиях турнирного типа еще больше. Например, на XV Олимпийских играх в Хельсинки турнир боксеров длился 6 дней, на XVIII Олимпиаде в Токио— 13 дней. Если раньше в первенстве СССР по боксу принимали участие обычно 80—100 боксеров из Москвы, Ленинграда и отдельные боксеры из союзных республик, то в последние годы в таких соревнованиях принимают участие боксеры всех 15 союзных республик и гг. Москвы и Ленинграда. Теперь общее количество участников достигает 400—500 человек и первенство проводится в два этапа (отборочные соревнования в зонах, а затем финал).

В результате этого ведущим боксерам на чемпионате страны приходится участвовать в двух турнирных соревнованиях с перерывами между ними 3—4 недели и проводить за это время 6—7 напряженных боев. К этому следует добавить турнирные чемпионаты республики, ДСО и ведомства.

В послевоенные годы советские боксеры в течение ряда лет имели значительное превосходство в физической подготовленности по сравнению со своими основными зарубежными противниками. Это позволяло им в тактических целях применять высокий темп, непрерывное наступление и сильный удар. В последующие годы преимущество в физической подготовленности стало сходить на нет. Особенно это относится к специальной выносливости и быстроте боксера, без которых тактика искусного обыгрывания теряет свою основу.

Чтобы успешно выступать в настоящее время, физическая подготовка боксера должна соответствовать современным требованиям. Таким образом, в тренировочном процессе физической подготовке боксера должно отводиться такое же место, как технической и тактической.

В практике древнейшего кулачного боя — предшественника современного бокса — широко использовались упражнения, заимствованные из трудовых процессов, для развития у бойцов физических качеств. Особенно широко применялось упражнение копание мотыгой, которое по характеру нервно-мышечной работы было схоже с ударными движениями бойца. Мотыга даже считалась эмблемой кулачного боя того периода.

Позднее стали широко применяться другие упражнения, также заимствованные из трудовых процессов и схожие по нервно-мышечным усилиям со спецификой боевых (ударных) движений бойца. Среди них самыми распространенными были: рубка топором деревьев и колка дров, работа молотом на наковальне, копание земли (лопатой, мотыгой, киркой), метание предметов и т. д. Такие упражнения находят широкое применение и в современной зарубежной практике бокса, но должного развития у нас они, к сожалению, не получили.

Физическая подготовка в процессе тренировки боксера высокого класса

В практике подготовки советских боксеров к XV Олимпийским играм в Хельсинки уже в подготовительном периоде большой процент времени занимали занятия по совершенствованию техники и боевой практики: если в начале подготовительного периода через день физическая подготовка чередовалась с совершенствованием, техники, то на последней неделе подготовительного периода боксеры имели: два дня, отводимых на боевую практику, два дня на совершенствование техники и всего лишь два дня на физическую подготовку.

В основном же периоде тренировки три раза в недельном цикле проводились занятия по боевой практике, причем эти тренировочные занятия проходили в условиях, приближенных к условиям соревнований. В их содержание входили разминка и вольные бои, которые принимали иногда характер отборочного состязания. Этот большой объем нагрузки и большая интенсивность специальных упражнений из боевой практики на протяжении длительного отрезка времени основного периода тренировки создавали большую нервную нагрузку на организм боксеров.

Например, только в период с 22 июня по 22 июля 12 дней было отведено на боевую практику. Естественно, что такую нагрузку могли выдержать лишь немногие боксеры. «Пробиться» через такой отбор молодежь не могла. Уже в тот период подобная методика тренировки не находила одобрения среди тренеров и специалистов бокса. Ведущие тренеры и методисты да и сами боксеры считали, что подобная практика приводит лишь к ненужному изнурению и утомлению нервной системы, особенно у молодых боксеров и резко снижает быстроту и точность действий.

Поэтому в последующие годы шло опробование новых вариантов подготовки боксеров к соревнованиям.

Уже при подготовке к первенству Европы 1955 г. был применен измененный недельный график тренировки с уменьшением дней, отводимых на боевую практику и увеличением времени на отдых, физическую подготовку, совершенствование техники. Боксеры имели два дня отдыха — банный и воскресный. Интервал между боевой практикой стал равен 2—3 дням и более.

В основном периоде подготовки к XVI Олимпийским играм в Мельбурне применялся новый семидневный недельный цикл, по которому вначале раз в неделю, а затем два раза проводилась боевая практика.

Практика позволила выявить тех, кто в подготовительном периоде не выполнил необходимого объема работы и долго находился после предыдущих соревнований в состоянии пассивного отдыха. Такие боксеры были не в состоянии выполнять запланированную нагрузку.

Успех советских боксеров на XVI Олимпийских играх и в последующем чемпионате Европы 1957 г. был прямым следствием того, что в массовой спортивной работе с молодежью и в работе со сборной командой СССР произошел коренной перелом.

Эти успехи сами собой опровергли неправильное направление сторонников изнуряющей специальной тренировки боксера и силового бокса.

В 1959 г. в период подготовки к следующему чемпионату Европы применялся примерно тот же недельный цикл, но с еще более уменьшенным общим объемом работы. Если в 1956 г. наибольший объем работы за неделю составил 1125 мин., то в 1959 г. он был равен 865—895 мин.

Увеличение темпа и плотности тренировки, большое внимание, уделяемое разносторонней и специальной физической подготовке, смена партнеров, использование легких снарядов способствовали высокой интенсивности работы и выполнению больших нагрузок.

Проведенные в то время педагогические наблюдения позволили сделать вывод, что в основном периоде тренировки не следует применять чрезмерно большой объем нагрузки и часто участвовать в соревнованиях, так как это увеличивает основной период тренировки, а подготовительный сокращает до минимума.

В этом случае боксеры не имели возможности планомерно строить свои тренировки, готовиться к максимально-высоким показателям на одном-двух главных соревнованиях и вынуждены были снижать объем и интенсивность тренировочных нагрузок, отдыхать до и после соревнований.

Многим ведущим боксерам СССР за период с ноября 1958 г. по август 1959 г. пришлось участвовать в целой серии ответственных соревнований.

В результате этого некоторые из них провели за это время до 30—32 боев и были сильно утомлены. Поэтому не случайно, что на чемпионате Европы 1959 г. советские боксеры в командном (неофициальном) зачете оказались на втором месте, а такие боксеры, как В. Сафронов, О. Григорьев, В. Стольников не смогли попасть в число победителей.

Не случаен и тот факт, что на II Спартакиаде народов СССР 1959 г. участвовала целая плеяда чемпионов и экс-чемпионов страны, но только один из них стал победителем. Больше того, в число 20 сильнейших боксеров в финал попали лишь двое из них.

Объяснять это только возросшим уровнем спортивного мастерства молодых боксеров — победителей этих соревнований, видимо, нельзя. Главное заключалось в чрезмерно большом объеме и интенсивности нагрузок в основном периоде тренировки, в результате чего ведущие боксеры страны были в неравных условиях с более свежими молодыми боксерами.

При подготовке к первенству Европы 1959 г. этот недостаток был учтен. Общий объем работы был средним, а объем боевой практики — малым: из 2891 минуты чистого тренировочного времени 55,5% отводилось на физическую подготовку, 35,6 на специальную и 8,6% на боевую практику.

При подготовке ко II Спартакиаде народов СССР более 50% времени было выделено на общефизическую подготовку.

Использование в тренировке разнообразных физических упражнений дало положительный эффект и способствовало тому, что такие боксеры, как О. Григорьев, Б. Лагутин, С Сивко, Б. Никаноров, Е. Феофанов, А. Абрамов и другие в дальнейшем заняли доминирующее положение в сборной команде СССР.

Объем тренировочного времени в недельном цикле основного периода по сравнению с подготовительным периодом сократился, увеличился объем специальной физической подготовки и была введена боевая практика, увеличились плотность тренировки, темп, использовались легкие боксерские снаряды.

Так, например, в последующей подготовке сборной команды СССР к XVII Олимпийским играм в Риме — 64,6% общего тренировочного времени было отведено физической подготовке. В ходе этой подготовки боксеры упражнялись в прыжках с разбега в высоту, в длину, в толкании ядра, подтягивании на перекладине, со штангой, ежедневно совершали утренние прогулки, занимались плаванием и греблей.

За это время члены сборной команды СССР участвовали в контрольных соревнованиях в беге на 30, 100 и 1500 м, в кроссе на 3000 м и в шести футбольных матчах.

Такой характер тренировки, несомненно, поднял уровень общей и специальной подготовленности ведущих боксеров страны.

Следует отметить, что наши ведущие боксеры более раннего периода, такие, как десятикратный чемпион СССР С. Щербаков, многократные чемпионы СССР Е. Огуренков, А. Шоцикас, А. Булаков и другие, также активно применяли разностороннюю физическую подготовку в большом объеме.

Для систематического контроля за работой по совершенствованию физических качеств ведущих боксеров были разработаны и внедрены обязательные контрольные нормативы по общефизической подготовке: 1) кросс 3 км; 2) бег 1 км; 3) бег 100 м—13,4 сек.; 4) штанга (толчок) —55, 60, 70, 75, 85 кг по два раза (в зависимости от собственного веса боксеров: на две смежные весовые категории один вес. Например, для боксеров весом 48—51 и 51—54 кг вес штанги 55 кг, для следующих двух весовых категорий —60 кг и т. д.); 5) штанга (рывок) — 45, 50, 55, 60, 70 кг по два раза; 6) подтягивание на перекладине— 15 раз; 7) лазание по канату (угол) —2 раза; 8) прыжок в длину с разбега — 5 м; 9) прыжок в высоту с разбега—140 см; 10) толкание ядра(7 кг): для боксера весом 51—60 кг —8 м, 60—71 кг — 9 м, 71 кг и выше— 10 м; И) броски баскетбольного мяча в корзину (из 15 бросков за 12 попаданий ставят оценку «отлично»); 12) упражнения со скакалкой — 15 мин.

Современный любительский бокс отличается небывало высоким уровнем развития, высокими тренировочными нагрузками, длительными турнирными соревнованиями. Это привело к тому, что высокие достижения, их стабильность и спортивное долголетие, а также использование современных методов тренировки стали возможными лишь при значительной разносторонней физической подготовке боксера во все периоды тренировки.

Проведенные Всесоюзным научно-исследовательским институтом физической культуры исследования по методам физической подготовки спортсменов высших разрядов показали:

1. с ростом мастерства спортсмена значение разносторонней физической подготовки и ее объем должны неуклонно возрастать и занимать ведущее место в процессе тренировки;

2. методы и средства физической подготовки, применяемые в период обучения, с ростом спортивного мастерства теряют свою эффективность. Для дальнейшего повышения мастерства спортсмена необходимо менять методы и средства, создавать новые сочетания и комбинации;

3. увеличение объема времени тренировочной работы не дает особого эффекта в становлении высокой спортивной формы в основном периоде тренировки, когда как увеличение интенсивности и применение различных вариантов сочетания объема и интенсивности способствуют более положительным и высоким сдвигам.

Для боксеров старших спортивных разрядов общеразвивающие и специальные упражнения должны иметь определенную направленность, чтобы они содействовали разностороннему физическому развитию и наиболее полному решению задач специализации.

В настоящее время все имеющиеся специальные упражнения боксера для развития-быстроты, силы и выносливости можно разбить на две большие группы:

1. Средства специальной подготовки, направленные на развитие определенных мышечных групп и тех качеств, которые особенно необходимы для избранной спортивной деятельности, а также направленных на совершенствование техники боксера. Сложность подбора специальных упражнений заключается в обеспечении этого сопряженного воздействия. Специальные упражнения этой группы подразделяются на:

а) упражнения с отягощениями, имеющие значительное сходство по характеру нервно-мышечных усилий и структуре с боксерскими ударами и защитными движениями: упражнения с гантелями, резиновыми жгутами, блоками с грузом, с набивными мячами, колка и пилка дров, земляные работы с лопатой, киркой, забивание свай молотом и другими тяжестями.

Здесь наряду с выработкой двигательного навыка, схожего с ударным движением в боксе, развиваются и физические качества (особенно скоростно-силовые) в более специализированном направлении и усложненных отягощениями условиях.

б) Подготовительные специальные упражнения. По своей структуре и характеру выполнения эти упражнения аналогичны боевым движениям боксера и способствуют совершенствованию специальных движений, а также развитию физических качеств специ - фичных для бокса. Сюда относятся простые и сложные имитационные упражнения: подготовительные упражнения; для совершенствования боксерских передвижений (специальный «боксерский шаг», маневрирование), ударов, защит и контрударов, атак и контратак, боев с тенью; сюда же относятся и все упражнения на боксерских снарядах: боксерском мешке, груше, стенке, лапах и т. д.;

в) боевые упражнения с партнером, условный и вольный бой, соревнования — являются основными упражнениями в совершенствовании тактического мастерства и техники бокса. Эти упражнения служат также и средством совершенствования физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости);

г) разнохарактерные специальные упражнения для комплексного развития силы, быстроты, выносливости и ловкости. Этот комплекс средств физической подготовки, а точнее метод, широко применяется боксерами всего мира: это так называемая «работа на дороге» или «прогулка боксера». Эти упражнения наиболее полно решают сложные задачи в физической подготовке боксера и поэтому им следует уделять больше внимания, чем это наблюдается у нас в практике, и особенно ведущим боксерам.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |