Для этих целей был использован комплекс электронной регистрирующей аппаратуры:

а) двухшкальный миллисекундомер с программным устройством (6 программ), регистрирующий время реакции и время переключения на обратное движение;

б) радиорефлексометр (РРМ—59 м), регистрирующий время ответной реакции, время удара;

в) ударная платформа с тремя световыми индикаторами (включаются в соответствии с заданной программой) и тремя мишенями, регистрирующие в комплексе с миллисекундомером, рефлексометром, динамометром: силу, точность удара боксера в различных ситуациях (заданная программа) для левой (правой) руки.

Исследования, проведенные параллельно с педагогическими наблюдениями, показали, что сильнейшие боксеры (любители и профессионалы) способны вариативно выполнять любой технический прием и отличаются от всех остальных боксеров своим умением искусно использовать эту широкую вариативность для создания стабильных исходных моментов и условий проведения основных (автоматизированных) атакующих и контратакующих приемов. В результате этого любой удар или прием, проведенный боксером высшей квалификации, приобретает большую эффективность и неожиданность.

При рассмотрении вопросов совершенствования эффективности основных атакующих и контратакующих действий высококвалифицированного боксера главное — определить принцип формирования стабильного двигательного навыка спортсмена в условиях вариативной обстановки и вариативных действий, а не частный метод развития быстроты отдельного удара или действия в целом.

Большое число вариантов возможных защит позволяет боксерам проявить широкую индивидуальную вариативность выполнения отдельных технических приемов и действий в целом.

Если к тому же учесть еще, что в среднем время удара в боксе (на средней дистанции) равно всего лишь 0,30— 0,45 сек., а время зрительно-моторной реакции лучших боксеров на простой (известный) сигнал — 0,14—0,18 сек., а на выбор нужного действия при двух-трех разных сигналах — 0,18—0,24 сек., то станут понятными те чрезвычайно жесткие временные условия, в которых действует боксер на ринге во время боя.

В каждый момент боя, в какие-то доли секунды, боксер должен сделать выбор и выполнить один эффективный прием из 72 возможных типовых вариантов: определить, каким из 12 основных ударов его будут атаковать и какую из 6 основных защит он должен применить.

Этот пример мы привели, если боксеры будут действовать основными (типовыми) ударами и защитами, в то время как их практическая вариативность значительно больше за счет индивидуальных особенностей их техники. Мы уже говорили, что только от одного прямого удара можно применить 28 вариантов защитных действий. Следовательно, даже в этом случае перед боксером стоит проблема выбора одного действия из 336 вариантов.

Таким образом, один из основных путей совершенствования эффективности действий высококвалифицированного боксера заключается именно в организации процесса обработки внешней информации, пространственно-временной организации стабильных двигательных навыков в вариативной обстановке. Остается лишь выяснить, каким методом?

В боксе до сих пор существуют три принципиально различных метода спортивного совершенствования спортсмена: а) метод ограничения, когда боксеры совершенствуют до автоматизма ограниченный круг навыков в технике и тактике; б) метод разнообразия — совершенствование разносторонней техники и тактики; в) комбинированный метод — рациональное объединение первых двух методов, дополняющих друг друга; вначале выделяется (ограничивается) определенный круг материала, свойственный каждому боксеру индивидуально, а дальнейшее совершенствование строится на расширении средств техники и тактики боксера.

Если сторонники первого метода (так называемые «одноударные» боксеры, с ограниченной техникой и тактикой) имели успех в недалеком прошлом, в период расцвета «тактики темпа и удара», то сторонники второго и особенно третьего методов завоевали прочный авторитет и добились выдающихся результатов на международных рингах в последние годы. В связи с этим была признана активная тактика советских боксеров — тактика искусного обыгрывания. Однако подобная тактика, основанная на искусном использовании всего тактико-технического мастерства боксера, привела к еще большей вариативности действий боксера на ринге, в результате чего эффективность, точность, сила, своевременность основных атакующих действий боксера стали значительно ниже.

Педагогические наблюдения на тренировках и соревнованиях, работы психологов, физиологов по проблемам ориентировочного рефлекса и ориентировочной деятельности человека позволяют сформулировать теоретические предпосылки (рабочую гипотезу) для рассмотрения практических вопросов повышения эффективности действий боксера в вариативных условиях. Повышение эффективности основных действий боксера должно идти преимущественно по принципу обусловленных действий, когда в ответ на несколько различных действий противника совершенствуется одно действие («коронный» прием) с высокой автоматизацией его выполнения, а все богатство тактической вариативности активно и искусно используется для подготовки стабильных условий выполнения этих «коронных» приемов. В результате чего выполнение основных действий боксера в созданных моментах или стабильных условиях при широкой вариативности всех остальных действий боксера и противника будут проходить с максимальной эффективностью.

Процесс совершенствования эффективности основных действий боксера содержит три последовательных условных этапа. В первом этапе при изучении простых тактико-технических действий противника следует создавать соответствующую стабильную обстановку для проведения ограниченного количества (или одного) автоматизированных приемов.

Во втором этапе увязывать эти усвоенные автоматизированные действия с более сложными действиями противника, но в условиях, облегчающих выбор действия, с тем чтобы в сложной боевой обстановке потеря времени на выбор необходимого эффективного действия была минимальной.

Для этого нужно, чтобы процесс выбора из «внешней информации» задач атаки или контратаки и способов выполнения технических приемов строился по принципу сопоставления и обобщения, основанному на том, что все приемы в боксе имеют некоторые общие признаки, которые можно обобщить и подчинить общим закономерностям.

Практически этот процесс всегда связан и начинается с определенных ассоциаций памяти человека.

Например, при показе боксеру только исходных положений прямого удара левой или правой у него возникает образ всего удара и пространственно-временная организация тех стабильных ответных или контратакующих действий, которые выработаны этим боксером в процессе тренировки против этих двух ударов.

Однако очень важно, чтобы поиски командного («пускового») действия (сигнала) строились не по самому удару или приему (для боксера это будет уже поздно), а по некоторым начальным признакам этого удар а, что резко сокращает время поиска и ответа.

Если же четкого типового признака нет или невозможно его «поймать» из-за сложных вариативных действий противника, следует обобщить совпадение нескольких косвенных, зачастую незначительных, признаков — положение рук, плеча, ног, туловища взгляда противника и т. д.

Сопоставляя эти косвенные признаки, боксеру следует отработать на них ограниченное число автоматизированных приемов.

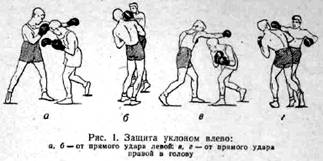

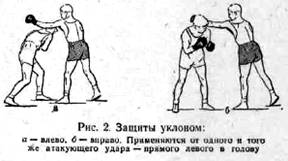

Например, на любой прямой удар с дистанции совершенствовать одну автоматизированную защиту уклоном (или контрудар с уклоном), не дифференцируя ее на удар справа или удар слева (рис. 1, 2).

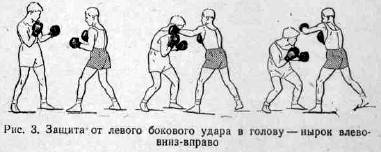

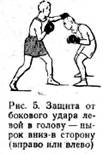

Точно так же на любой боковой удар совершенствовать одну защиту нырком вниз-в сторону. Не следует на каждый удар иметь «свою защиту», так как боксеру потребуется для этого еще определить, какой рукой будет нанесен удар (рис. 2, 3, 4, 5, 6).

В третьем этапе следует совершенствовать подготовительные действия, которые необходимы боксеру для тактического маневра. С помощью их боксер вынуждает противника действовать определенным способом, создавая тем самым себе стабильные условия или моменты для эффективного выполнения автоматизированных приемов и действий (или одного «коронного» приема).

Педагогические наблюдения показали, что ведущие боксеры (любители и профессионалы) в совершенстве владеют двумя-тремя высокоавтоматизированными техническими приемами, которые эффективно применяются в любых условиях. Причем настолько эффективно, что противники, даже зная об этих «коронных» приемах, не могут от них успешно защищаться.

«От боксера надо ждать не того удара, который он хочет нанести, а тот, который ты хочешь, чтобы он нанес»,— говорит девятикратный чемпион СССР В. П. Михайлов.

Разнообразными техническими средствами и тактическими действиями он вынуждал своего противника атаковать строго определенным ударом, против которого применял свои «коронные» контрудары (автоматизированные навыки на простой пусковой сигнал).

Эффективность этих действий была поразительной — 82,5% боев он закончил раньше времени.

Таким же методом широко пользовался девятикратный чемпион СССР . По его мнению, одним из самых распространенных и эффективных тактических маневров в боксе является вызов противника на проведение определенного удара, с тем, чтобы в нужный момент парировать его эффективным ударом. Как известно, отличался поразительной эффективностью своих атакующих и контратакующих приемов.

Победы на ринге С. Щербакова, Г. Шаткова, В. Енгибаряна, Б. Лагутина, В. Попенченко и других ведущих боксеров СССР, получивших всемирную известность, свидетельствуют, на наш взгляд, о результативности того же метода пространственно-временной организации ответных реакций боксера в сложной вариативной обстановке поединка на ринге.

Как правило, этих ведущих боксеров, несмотря на их индивидуальные различия, объединяет одна общая черта — умение создавать для себя стабильные мгновенные положения (в вариативной сфере действий), которые позволяют им выполнять эффективные приемы и действия.

В профессиональной школе бокса, например, существует специальный метод подготовки эффективного удара путем последовательного раскрытия защиты противника, когда одно раскрытие неизбежно приводит ко второму, к третьему и, наконец, к такому привычному положению, когда основной автоматизированный («коронный») прием мгновенно срабатывает, как на простой «пусковой сигнал» с максимальной эффективностью.

Таким образом, практические методы совершенствования технического мастерства высококвалифицированных боксеров и теоретические выводы имеют много общих моментов, совпадающих по отдельным вопросам.

в своей работе «Пути и задачи физиологии активности» считает, что если двигательная активность наиболее простых движений полностью обусловлена пусковым сигналом-стимулом, то более сложные движения находятся уже вне зависимости от них. Смысловое содержание этих движений, т. е. двигательная задача, оформившаяся и отображенная каким-то образом в мозгу во все возрастающей мере, играет руководящую роль в управлении сложными движениями.

На более высшем уровне произвольных действий пусковой сигнал вообще не играет решающей роли и может совсем отсутствовать.

В этом случае и программа и инициатива начала действия целиком определяются человеком. Это высшая степень активности и инициативы в формировании и совершенствовании технического мастерства.

Высококвалифицированные боксеры отличаются тем, что владеют этой высшей формой двигательной деятельности независимо от пускового сигнала. Они не ждут, что им «покажет» противник, а сами активно создают стабильную обстановку для проведения автоматизированных приемов, которые мгновенно и эффективно срабатывают даже на начальные признаки пускового сигнала-стимула.

Вместе с тем следует учесть, что в условиях широкой вариативной двигательной деятельности и сложной психологической обстановки, отдельные высокоавтоматизированные ударные движения (или приемы) боксера нельзя считать признаком большого мастерства — ведь они решают только элементарные двигательные задачи.

В то же время высокоразвитое, специфическое распределение внимания может способствовать тому, что вполне самостоятельные действия могут выполняться одновременно как одно целое. Это уже является признаком приобретения профессионального мастерства, когда внимание боксера распределяется только между отклонениями от создавшейся системы действий. Причем эти процессы протекают на основе прочных нейродинамических стереотипов.

Нами были проведены специальные исследования повышения эффективности технических действий боксера в сложной вариативной обстановке по принципу психологического моделирования этой деятельности. В условиях эксперимента исследовалось, как боксер выполнял все те технические приемы, которые по психологической структуре соответствовали его реальным действиям: распределение внимания, мгновенный выбор нужного сигнала, реагирование на него и переключение на новое движение.

Были разработаны пять тестов исследования, которые в целом (в пределах возможности данной методики) соответствовали психологической структуре действий боксера левой и правой рукой:

1. Простая реакция — ответ определенной рукой на известный, внезапно появляющийся одиночный сигнал.

2. Сложная реакция выбора — на один из 2—3 внезапно появляющихся сигналов (справа — слева — снизу ударной платформы) — строго определенный (свой) ответ: на левый сигнал — ответ левой рукой, на правый сигнал— правой рукой, на нижний сигнал — ответ правой или левой рукой, в зависимости от задания.

3. Простая реакция и переключение на новое движение — на заранее известный, внезапно появляющийся сигнал — ответ заранее известным действием и мгновенным переключением на другое движение.

4. Сложная реакция выбора с переключением на новое движение — на один из 2—3 сигналов, внезапно появляющихся — строго определенный (свой) ответ с мгновенным переключением на другое движение.

5. Упрощенная реакция выбора — на любой из 2—3 сигналов ответ любым действием.

Проведенные исследования подтвердили теоретические данные о том, что эффективность и стабильность выполнения основных технических приемов в значительной мере зависят от способов совершенствования ориентировочной деятельности боксера.

Исследования позволили сделать вывод, что наши ведущие боксеры — Б. Лагутин, В. Попенченко, В. Баранников, С. Сивко и другие — отличались определенной стабильностью отдельных показателей и равномерностью распределения результатов.

Члены сборной команды СССР, имевшие худшие спортивные результаты в тот период подготовки (Е. Фролов, В. Московкин, Л. Гончаров, С. Сорокин, Б. Курочкин и др.), отличались от ведущей группы более низкими показателями зрительно-моторной реакции, особенно при сложном выборе действия и переключении на второе движение, недостаточной стабильностью результатов по отдельным показателям и неравномерным распределением хороших показателей по всем пробам.

Некоторые боксеры из ведущей группы имели хорошие показатели лишь в отдельных пробах, что практически ограничивало их возможности.

Данные исследований совпадали с данными педагогических наблюдений и в некоторой степени даже могли объяснить формирование у спортсменов индивидуальной манеры боксирования. Так, например, заслуженный мастер спорта В. Быстрое, имея весьма хорошие показатели (на этапе разносторонней физической подготовки): 0,17 сек.— простая реакция, 0,18 сек. — сложная реакция правой руки, 0,16 сек. — простая реакция, 0,18 сек.— сложная реакция левой руки в более сложных испытаниях (простая и сложная реакция с переключением на второе движение), имел посредственные показатели реакции (0,21—0,31 сек. левая рука и 0,23—0,32 сек. правая рука) и времени переключения на второе движение (0,14 сек.). На этапах специальной подготовки непосредственно к соревнованиям эти показатели значительно улучшились.

Педагогические наблюдения показали, что В. Быстров отличался быстротой атакующих одиночных ударов в простых и контратакующих действиях и в то же время имел ярко выраженный недостаток в сложных серийных действиях. Вся его тактика построена на одиночных, реже двойных, опережающих, быстрых и точных ударах.

Его основной противник, мастер спорта С. Сорокин, имел низкие показатели на правую и левую руку по всем 5 тестам.

Спарринги с В. Быстровым и другими боксерами он вел в непрерывном наступательном бою сериями ударов, так как в бою на дистанции он явно проигрывал в быстроте ответных и опережающих действий.

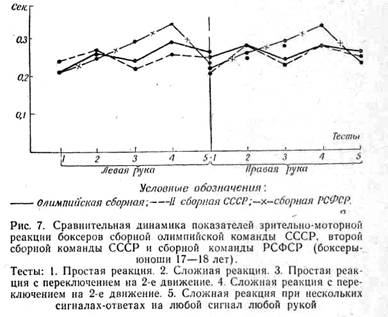

Сопоставление показателей сенсомоторной реакции боксеров разной квалификации (сборная олимпийская и вторая сборная СССР, 1963—1964 гг., сборная РСФСР-юноши 17—18 лет, 1963 г.) по всем вышеперечисленным тестам выявило интересную особенность: время простой реакции не коррелировалось с квалификацией боксеров (рис. 7).

Более того, у отдельных боксеров более низкой квалификации (сборная юношеская команда РСФСР: Кондратьев, Кузнецов, Никаноров, Котляр, Баукин, Филатов) в некоторых пробах показатели были даже несколько лучше или одинаковы с результатами олимпийцев. Но показатели простой реакции не являются еще следствием проделанной большой тренировочной работы, практического опыта и квалификации боксера. Они свидетельствовали о том, что ведущие боксеры-юноши имели хорошие потенциальные физиологические возможности в простых реакциях левой и правой руки.

Следует отметить, что в практических действиях боксера простая реакция встречается редко, ввиду того, что все их действия постоянно связаны со сложными условиями выбора нужного действия или ответа с учетом опасности, силы и значимости каждого удара, приема (или действия) противника. Поэтому повышение эффективности технических приемов в вариативной обстановке во многом зависит от быстроты выбора и ответа на пусковой сигнал, так как в этих условиях наиболее важными являются показатели сложной реакции выбора.

Практика показала, что в условиях сложного выбора действий (реакция выбора) время реакции левой и правой руки увеличивается по сравнению с простой реакцией в олимпийской команде с 0,21 до 0,26 сек. (левая рука) и с 0,25 до 0,28 сек. (правая рука); в юношеской команде с 0,21 до 0,25 сек. (левая рука) и с 0,22 до 0,26 сек. (правая рука).

Данные исследования по третьему тесту (простая реакция и переключение на обратное движение) показали, что у боксеров более низкой квалификации (юноши 17— 18 лет) время реакции ухудшается по сравнению с простой реакцией: с 0,25 до 0,29 сек. (левая рука) и с 0,26 до 0,29 сек. (правая рука).

У боксеров же высшей квалификации отмечается даже улучшение латентного времени до уровня простой реакции.

Это различие можно объяснить тем, что в этих условиях (ответ и второе обратное движение) у высококвалифицированных боксеров доминирует двигательная задача (переключение на обратное движение), а ответная реакция на пусковой сигнал у них автоматизирована до высокого уровня. Высказывания отдельных боксеров подтверждают этот вывод. Они не ждут и не выбирают сигнала, а готовят движение и мгновенно действуют на появление любого сигнала.

Следующая (четвертая) усложненная задача (сложная реакция выбора, ответ и переключение на обратное движение) вызывает увеличение латентного времени у всех боксеров. Причем по абсолютной величине у боксеров более низкой квалификации отклонения более значительные. Испытания по пятому тесту (на любой сигнал — ответ одним и тем же ударом, или любым ударом на любой сиг-нал) показали уменьшение латентного времени, причем особенно заметно было улучшение результатов у боксеров более низкой квалификации, латентное время которых дошло до уровня простой реакции.

Исследование быстроты переключения на обратное движение при простых и сложных реакциях показало, что этот показатель, так же как и простая реакция, не коррелируется с квалификацией боксеров и сложностью реакций. В целом время переключения у квалифицированных боксеров и боксеров более низкой квалификации одинаково, в отдельных случаях у боксеров-юношей быстрота переключения равна или даже меньше, чем у олимпийцев (Кузнецов, Котляр, Филатов, Нестеров), а у многих боксеров быстрота переключения при сложной реакции даже меньше, чем при простой.

Эти данные подтверждают высказанные ранее теоретические предположения об опыте ведущих боксеров и еще раз дают основание говорить, что совершенствование эффективности технических приемов боксера должно идти главным образом не за счет увеличения быстроты движения и быстроты переключения на второе движение (это время у боксеров всех квалификаций примерно одинаково), а за счет эффективных методов, повышающих быстроту поиска и ответ (снижение латентного времени).

Именно на это в первую очередь следует обратить внимание в работе с высококвалифицированными боксерами.

Таким образом, экспериментальные исследования с психологическим моделированием метода обобщения реакцией управляемой системы подтвердили предварительную гипотезу, что даже в случае сложной вариативной обстановки с помощью метода обобщения и обусловленных действий возможно уменьшить время сложной реакции выбора и увеличить быстроту ответного действия, что для специфики бокса весьма важно и часто является решающим.

В условиях многодневных боксерских турниров особенно большое значение приобретает психическая устойчивость боксера, его способность сохранять свои высокие показатели сенсомоторной реакции при многократном повторении этих действий в сложных, вариативных условиях напряженного нервного поединка.

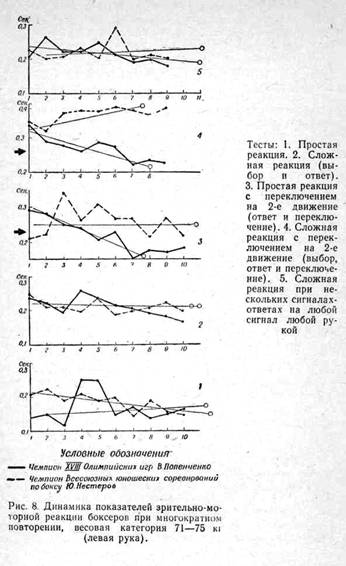

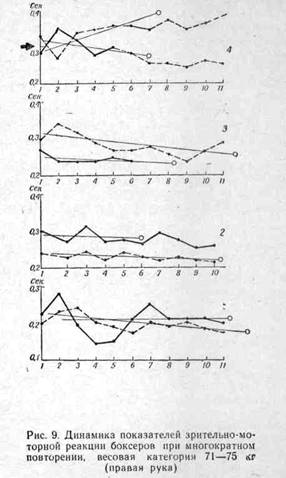

Испытания своеобразной психической устойчивости реакций боксера (в простых и сложных условиях выбора и действия) проводились по тем же 5 тестам на левую и правую руку, но при многократном повторении ответа: 10—15 раз подряд на один и тот же сигнал (рис. 8, 9).

Сопоставление показателей устойчивости времени сенсомоторной реакции высококвалифицированных боксеров (олимпийская команда) с боксерами более низкой квалификации (сборная РСФСР — юноши) показало, что:

В простой и сложной реакциях выбора (1-й и 2-й тесты) устойчивость показателей латентного времени

имеет примерно одинаковую картину для всех боксеров.

В простой и сложной реакциях выбора с переключением на обратное движение (3-й и 4-й тесты) отмечается ярко выраженная дифференцировка: у высококвалифицированных боксеров — заметная стабилизация и даже уменьшение латентного времени по ходу повторений, и, наоборот, у боксеров более низкой квалификации — увеличение латентного времени, т. е. ухудшение быстроты сенсомоторной реакции при многократном повторении одних и тех же действий (см. рис. 8, 9).

На этих графиках приводятся данные двух боксеров одной весовой категории (75 кг): олимпийского чемпиона В. Попенченко, признанного лучшим боксером мира в 1964 г. на Олимпиаде в Токио (исследования проводились в подготовительном этапе подготовки к Олимпийским играм 1964 г.), и чемпиона Всесоюзных юношеских соревнований по боксу того же года Ю. Нестерова, также признанного лучшим боксером СССР среди юношей.

Анализ всех этих данных говорит о том, что ведущие боксеры-мастера имеют в отличие от остальных боксеров определенную стабильность показателей быстроты сен-сомоторной реакции и быстроты переключения при многократных повторениях (по всем пяти пробам на левую и правую руку), а в сложных реакциях выбора с переключением на другое движение — даже улучшение результатов по мере повторений (т. е. своеобразная психологическая настройка на работу).

Эта стабильность, на наш взгляд, является одним из основных отличительных факторов высокоэффективной технической подготовки и высоких спортивных результатов.

Можно ли данную методику объективной регистрации использовать как метод педагогического контроля в процессе технического совершенствования боксера высокого класса (да и не только высокого класса)? Опыт показал, что можно.

Так, например, двукратные исследования, проведенные в сборной команде СССР (февраль и июнь 1964 г.) в период подготовки к XVIII Олимпийским играм в Токио, объективно выявили боксеров, имеющих хорошие и устойчивые показатели по всем видам испытания.

На общее 1-е место по сумме результатов 5 видов испытаний (5 — на левую, 5 — на правую руку) вышел В. Быстров, на 2-е — С. Сивко, на 3-е — Б. Лагутин и В. Баранников, далее идут Л. Гончаров, В. Попенченко, Ю. Поляков, Д. Позняк, В. Агеев, В. Трепша, А. Туминьш. Все эти боксеры отличаются наиболее равномерными показателями результатов по всем видам испытаний, наибольшей устойчивостью распределения внимания, быстрым и точным переключением во всех простых и сложных видах испытаний двигательной реакции.

Интересно отметить, что по результатам 5 испытаний на действия левой рукой (для боксера-левши — правой рукой) лучшие суммарные результаты были отмечены у следующих боксеров (в порядке занятых мест): С. Сивко, B. Быстров, В. Попенченко, Б. Лагутин, Л. Гончаров, Д. Позняк, В. Баранников, В, Агеев, С. Струмскис, C. Степашкин, Ю. Поляков.

По результатам 5 испытаний на действия правой рукой (для боксера-левши — левой рукой) места распределились следующим образом: В. Быстров, В. Баранников, Б. Лагутин и С. Сивко, Л. Гончаров, Ю. Поляков, В. Селезнев, В. Трепша, В. Попенченко, В. Агеев, А. Киселев, Д. Позняк, А. Туминьш, Б. Курочкин.

На основании проведенных исследований в подготовительном этапе подготовки были даны индивидуальные рекомендации для всех членов сборной команды СССР. Эти рекомендации были учтены в основном этапе подготовки боксеров к XVIII Олимпийским играм.

С. Сорокин (51 кг). По сумме результатов 10 видов испытаний занимает предпоследнее (20-е) место в сборной команде страны. В отдельных испытаниях имеет результаты почти в два раза худшие, чем у его основного противника В. Быстрова.

Особенно следует отметить большую замедленность и неточность в сложных видах двигательной реакции с переключением на второе движение.

Эти объективные данные на этапах разносторонней физической подготовки говорят об ограниченных возможностях сенсомоторной координации и тактического разнообразия, особенно в опережающих встречных формах.

Учитывая эти данные и хорошее физическое состояние по данным других испытаний (быстроту мышечных сокращений, выносливость), можно рекомендовать для тактического совершенствования на этапе специальной подготовки применять активные наступательные действия, серийные удары (короткие темповые двойные и тройные удары), специальную тренировку на быстроту и точность ответных действий на сигнал, мгновенные переключения на другие действия и т. д.

О. Григорьев (54 кг). На данный период тренировки отмечена хорошая реактивность и устойчивость внимания только в простых видах испытаний (простые реакции и простые двигательные задачи). В сложных вариантах испытаний (сложная реакция выбора, переключение на обратное движение) наблюдается определенная заторможенность. Так, например, время простой реакции левой руки в среднем равно 0,19 сек., а сложной реакции — 0,32 сек., для правой руки соответственно 0,23 и 0,32 сек. Особенно замедленно время переключения на второе движение правой рукой — 0,20 сек. при простой реакции и 0,22 сек. при сложной реакции выбора.

Эти данные говорят о том, что О. Григорьев еще не подошел к хорошему состоянию спортивной формы. Учитывая, что исследования проводились в подготовительном этапе тренировки и что в прошлые годы (1961 и 1963 гг.) отмечалась постепенность, входа боксера в спортивную форму в течение всего этапа подготовки, можно надеяться, что эти отстающие звенья в его подготовке будут ликвидированы при соответствующей специальной тренировке.

С. Степашкин (57 кг). Отмечаются удовлетворительные показатели по всем 10 пробам и хорошие данные по времени переключения на второе движение (0,08— 0,10 сек. — левая рука и 0,10 сек. — правая). Это позволяет ему в простых и сложных видах двигательной реакции (обстановки) избирательно и точно переключаться и проводить эффективные удары с одной цели на другую.

Однако следует отметить, что в наиболее простых видах двигательной реакции, где боксеру известен сигнал, какой рукой и как надо действовать и вовремя среагировать на внезапно появляющийся сигнал, у С. Степашкина отчетливо проявляется замедленность в ответных действиях, даже в большей степени, чем при сложных реакциях выбора.

Например, время простой реакции левой руки в тот период у него было равно 0,26 сек., а время сложной реакции — 0,23 сек., для правой руки время простой реакции равно 0,26 сек., а время сложной реакции —0,18 сек.

В соответствии с этим С. Степашкину рекомендовалось уделять большое внимание совершенствованию быстроты ответной реакции при простых действиях и мгновенному переключению действий.

В общем подсчете результатов по 10 видам испытаний С. Степашкин занимает всего лишь 15-е место. Спортсмену требуется после участия в соревнованиях большой период для восстановления.

В. Баранников (60кг). По сумме результатов испытаний делит 3-е место с Б. Лагутиным. Отмечается хорошая результативность в простых двигательных реакциях левой и правой руки (средний результат — 0,19сек.). Заметно ухудшение быстроты в сложных видах двигательных реакций, где результаты увеличиваются в среднем от 0,25 до 0,26 сек.

Имеет очень хорошие показатели в мгновенных переключениях кратковременных действий левой и правой рукой, при простых и сложных видах реакции время переключения с одного движения на другое находится в пределах 0,06—0,08 сек.

Учитывая данные исследований, рекомендуется еще в большей степени развивать способность к мгновенным переключениям действий левой и правой рукой, особенно в простых видах двигательной реакции, сочетать это с высокими показателями быстроты и реакции на цель.

Е. Фролов (63,5 кг). Очень интересный и своеобразный боксер. Занимает последние места по каждому из видов испытаний и по сумме результатов всего многоборья. К периоду исследований еще не вошел в спортивную форму.

Отличается замедленной реакцией в простых и сложных видах деятельности (0,32—0,35 сек.), а также при переключениях движений (0,14—0,16—0,18—0,28 сек.).

Тактико-техническое совершенствование Е. Фролова предпочтительнее вести по пути активизации преимущественно атакующих действий с использованием коротких серий ударов.

Б. Лагутин (71 кг). По сумме результатов занимает 3-е место. Имеет хорошие показатели быстроты в простой реакции и особенно в простых реакциях с переключением на движение (0,19 + 0,10 сек.— левая рука; 0,20 + 0,10 сек. — правая рука). Однако следует отметить, что эти результаты значительно снижены по сравнению с основным периодом тренировки, что говорит о еще несовершенной на этот период тренировки спортивной форме. Наряду с хорошими показателями в простых реакциях наблюдается замедленность в сложных видах двигательной реакции.

Показатели 5 испытаний левой и правой руки одинаковы, в то время как в 1963 г. отмечалось различие — быстрота простой реакции правой руки была значительно лучше (0,12—0,15 сек.). Исследования свидетельствуют о некотором утомлении нервно-мышечного аппарата боксера на данный период времени. Это явилось результатом большого объема тренировочной работы, который он применял во всех периодах тренировки.

Можно рекомендовать снизить объем тренировочной нагрузки, обратить большое внимание на совершенствование быстроты и точности переключения в сложных видах двигательной деятельности, а для правой руки — быстроты реакции в простых видах двигательной деятельности, т. е. развивать реакцию на цель.

В. Агеев (71 кг). По сумме результатов 10 испытаний занимает 8-е место. На период испытаний имеет средние показатели действий левой и правой рукой в простых и сложных видах сенсомоторной реакции, хорошую быстроту переключения на второе движение в простых сенсомоторных реакциях (0,08 сек.) и несколько худшее в сложных реакциях (0,10—0,14 сек.).

Сопоставляя эти данные с результатами прошлых испытаний и большими потенциальными возможностями этого боксера, можно предположить о наличии определенных признаков утомления нервно-мышечного аппарата (замедленность и неточность действий, неустойчивость внимания).

В. Попенченко (75 кг). По сумме результатов занимает 5-е место. Отмечается заметное снижение результатов по сравнению со специальным периодом тренировки 1963 г.

Отличается, как и прежде, хорошими показателями быстроты ответа левой рукой (0,15 сек., простая реакция и 0,22 сек. — сложная), однако значительно хуже результаты правой руки по сравнению с данными 1963 г.

Причина такого спада — чрезмерно большой объем тренировочной нагрузки по общей физической подготовке в этот период и проведение специальной тренировочной работы с большой интенсивностью.

А. Киселев занимает 14-е место. Показал средние результаты по быстроте зрительно-моторной реакции правой руки. Но в то же время имеет очень хорошие данные по быстроте переключения на второе движение при простой и сложной реакциях (0,08 сек. при простой и сложной реакциях выбора левой рукой; 0,10 и 0,12 сек. при простой и сложной реакциях — правой). Выполнял большой объем общефизической подготовки.

Рекомендуется совершенствовать повторные атакующие удары левой рукой при смене цели, а также темповые двойные удары (правой — левой) и т. д.

Анализируя эти объективные данные, можно сделать вывод, что затянутость и напряженность в ударах, проведение всех ударов одинаковой силой, особенно левой рукой (А. Киселев боксер-левша), идут не за счет чрезмерной физической «накачки» и грубых мышц, а преимущественно за счет психологического фактора — психической напряженности, настройки на сильный удар и т. д.

Киселеву в ходе тренировки рекомендовалось проводить специальную работу по совершенствованию психологической настройки при ударах на быстроту, упражняться в расслаблении и нанесении точных ударов.

В. Емельянов (тяжелый вес). По сумме результатов занимает 19-е место. Все данные ниже среднего уровня (0,26—0,30 сек.). Результаты правой руки в простых и сложных реакциях выбора хуже, чем соответствующие результаты левой руки (0,26 сек, — левая рука и 0,30—0,33 сек. правая).

Необходима большая специальная тренировка по развитию быстроты и точности двигательных актов, особенно в простых видах двигательной реакции.

Таким образом, в целом данные исследования в сочетании с педагогическими наблюдениями позволяют оперативно раскрывать внутренние возможности каждого боксера в ходе тренировки, намечать и контролировать ход спортивного совершенствования.

РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ ОСНОВНЫХ АТАКУЮЩИХ ПРИЕМОВ (УДАРОВ) БОКСЕРА

ЗА СЧЕТ СТРУКТУРНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ

Из многотысячелетней истории развития бокса современному боксу принадлежит всего лишь один век, и только в последние 20—30 лет он стал развиваться на серьезной научной основе.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |