Учитывая макровизуальные трудности диагностики метастазов в ЛУ, особенно париетальных групп, эти данные свидетельствуют о необходимости при операциях по поводу РЖ выполнять ЛД расширенного варианта, независимо от гистологической структуры, макроскопической формы роста и глубины инвазии опухоли.

Таким образом, при операциях по поводу РЖ, ограниченного первым и вторым сегментами, может выполняться, по нашему мнению, дистальная субтотальная резекция желудка с удалением ЛУ групп 1, 3, 4, 5, 6 и включением в удаляемый блок ЛУ париетальных цепей «Н», «С» и «А». При этом включаются в удаляемый препарат ЛУ начальной части селезеночной артерии, находящиеся в пределах желудочно-поджелудочной связки (ЛУ центральной зоны). По данным японских авторов, при этой локализации рака, удаление ЛУ №1 не предусмотрено.

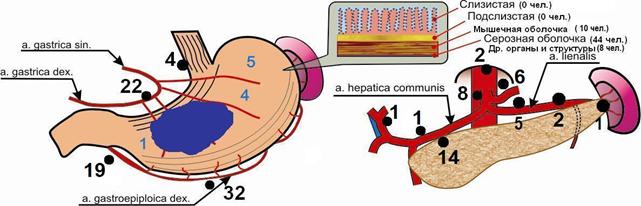

Дистальные субтотальные поражения (1-3 сегменты) в наших наблюдениях были у 62 больных. Общая картина частоты лимфогенного метастазирования рака 1-3 сегментов желудка, вне зависимости от степени инвазии опухоли, представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Частота метастазирования в лимфоузлы при раке 1-3 сегментов желудка вне зависимости от степени инвазии. n = 62.

При этой локализации рака наиболее часто вовлекались перигастрические ЛУ №4d – у,61%), затем №3 - у,48%), №6 – у,45%), №1 - у четырех (6,45%) больных. Метастазы в ЛУ париетальной группы были у 20 больных (32,26%): по цепи «Н» у 15 – 24,19% (ЛУ №8а – у 14, №8р – у одного, №12 – у одного), по цепи «С» - у 10 – 16,13% (ЛУ №7 – у шести, №9 – у восьми), по цепи «L» - у пяти – 8,07% (№10 – у одного, №11р – у пяти, №11d – у двух), по цепи «А» - у двух больных - 3,23%. Поражения только ЛУ париетальных цепей, без вовлечения ЛУ перигастрических групп, было у четырех больных: №8а – у двух, №9 – у одного, №№8а, 16 – у одного.

Обращает на себя внимание достаточно частое обнаружение метастазов в ЛУ париетальных цепей «Н» и «С» (№8а - у 14 больных, №9 - у восьми, и №7 - у шести), а также появление их в ЛУ лиенальной цепи (в ЛУ №11р – у пяти, №11d – у двух, №10 – у одного, №16 – у двух больных), что диктует, при дистальных субтотальных поражениях желудка, выполнения гастрэктомий с РЛД в полном объеме (типа HLCA).

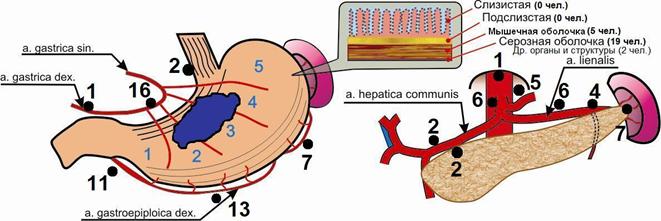

При поражениях 2-3, 3, 3-4 сегментов желудка метастазы в ЛУ найдены у 36 из 73 больных (49,32%), в том числе в ЛУ париетальных групп - у,25%). При этом отмечается частое поражение перигастрических ЛУ №3 (27 больных), №4d (11 больных), №6 (пять больных). ЛУ №1 имели метастазы у трех, №2 – у одного, №4s – у одного и №5 – у одного больного. Париетальные ЛУ цепи «Н» были поражены метастазами рака у 11 больных: №8а – у девяти, №8р – у трех, №12 – у одного, цепи «С» - у 21: №7 - у 16 и №9 – у восьми, цепи «L» - у 10: №11р – у семи, №11d – у трех и №10 – у двух, цепи «А» - у трех больных, что говорит в пользу выполнения операций с использованием расширенных вариантов ЛД. Учитывая нередкое поражение ЛУ селезеночной цепи (13,7%), мы предлагаем выполнять париетальную ЛД полного объема (НLСА) с удалением ЛУ вдоль селезеночных сосудов и спленэктомией как элемента лимфодиссекции.

Центральное субтотальное поражение (2-4 сегментов) было у 26 больных (рис. 5).

Рисунок 5. Лимфогенное метастазирование рака 2-4 сегментов желудка вне зависимости от степени инвазии опухоли. n=26.

Метастазы в ЛУ обнаружены у 18 больных (69,23%): в ЛУ №3 - у,54%), №4d – у,0%), 4sb – у семи (26,92%), №6 – у,31%), №1 – у двух и №5 – у одного. Поражение ЛУ париетальных цепей отмечено у 12 больных (46,15%): у трех (11,53%) - в узлах цепи «Н», у,46%) – в ЛУ цепи «L» (у семи из них в воротах селезенки), у шести (23,08%) – в ЛУ цепи “С”, у одного - в ЛУ цепи “А”. Поражение только париетальной цепи ЛУ №11d было у одного больного. Эти данные также говорят, по нашему мнению, о целесообразности при операциях по поводу рака, поражающего одновременно 2-4 сегменты желудка, РЛД типа HLCA с включением селезенки в удаляемый блок как элемента лимфодиссекции.

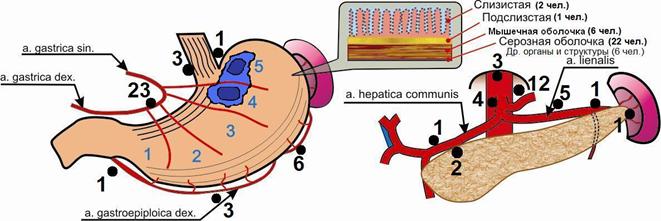

Ограниченные проксимальные поражения желудка (4, 5, 4-5 сегменты) были у 37 больных (рис. 6).

Рисунок 6. Лимфогенное метастазирование рака 4, 5, 4-5 сегментов желудка вне зависимости от степени инвазии опухоли. n = 37.

Метастазы в ЛУ обнаружены у 26 больных (70,27%), в том числе в ЛУ париетальных групп - у,84%). Перигастрические ЛУ №3 наиболее часто поражались метастазами рака - 23 больных(62,16%). ЛУ №4sb вовлекались в метастатический процесс у шести больных (16,22%). В ЛУ цепи «Н» метастазы найдены у трех – 8,11% (ЛУ № 8а – у двух, №8d – у одного), цепи «С» - у 12 – 32,43% (ЛУ №7 – у 12, №9 – у четырех), цепи «L» - у пяти – 13,51% (ЛУ №10 – у одного, №11р – у пяти, №11d – у одного) и цепи «А» - у трех больных – 8,11%. Поражения ЛУ только париетальных цепей не найдены ни у одного больного.

Лимфогенное метастазирование РЖ с субтотальным проксимальным поражением (3-5 сегменты) изучено у 20 больных. При такой обширной опухоли по стенке желудка, вовлечение других органов и структур было значительно больше – у восьми из 20 больных. Опухоль в пределах мышечной оболочки была у одного больного, прорастание серозного покрова – у 11 пациентов. Метастазы в ЛУ обнаружены у 17 пациентов (85,00%), в том числе в узлы париетальной группы - у,00%). При поражениях указанного объема продолжается та же тенденция лимфогенного метастазирования, как и при поражениях, ограниченных четвертым и пятым сегментами. Наиболее часто поражались ЛУ «L» цепи (11 больных) и «С» цепи (восемь больных). В одном наблюдении были поражены ЛУ №16 и в двух – №8а. Эти данные, по нашему мнению, обуславливают, при проксимальных субтотальных поражениях желудка, выполнение операций ГЭ с РЛД типа HLCA с включением селезенки как элемента РЛД.

К тотальным поражениям желудка мы относим вовлечение в процесссемь больных), 2-5 (шесть больных) и 1-5 сегментов (49 больных). Среди этих больных были шесть человек, у которых процесс ограничивался мышечной оболочкой, а в остальных случаях рак вовлекал серозную оболочку желудка (46 больных) и другие органы и структуры (10 больных). Всего метастазы в ЛУ обнаружены у 48 из 62 больных (77,42%), в том числе в париетальные группы ЛУ – у,06%). При этой локализации рака очень часто метастазы обнаруживались в ЛУ №3 (у 31), №4d (у 25), №6 (у 16) и №4sb (у семи). Они были в ЛУ №1 у шести больных, №2 – у трех, №5 – у одного. Поражение ЛУ цепи «Н» обнаружено у 21 – 33,87% (ЛУ №8а - у 19, №8р – у шести, №12 – у одного), цепи «С» - у 27 – 43,55% (ЛУ №7 – у 24, №9 – у 13), цепи «L» - у,58% (ЛУ №10 – у семи, №11р – у десяти, в ЛУ №11d – у семи) и цепи «А» - у пяти (8,07%) больных. Метастазы только в париетальных ЛУ мы наблюдали у двух больных (№7 – у одного, №8а – у другого).

В таблице 3 и 4 представлена общая частота лимфогенного метастазирования всех 460 изученных на лимфогенное метастазирование случаев РЖ в ЛУ каждой группы в зависимости от локализации опухоли в стенке желудка без учета степени инвазии опухоли.

Таблица 3

Частота метастазирования рака желудка

по группам лимфоузлов при всех изучаемых локализациях. n = 460.

локализация рака | Локализация метастазов по группам лимфоузлов (число больных) | |||||||||||||||

1 | 2 | 3 | 4d | 4sb | 5 | 6 | 7 | 8а | 8р | 9 | 10 | 11р | 11d | 12 | 16 | |

дистальные ограниченные | 7 | - | 45 | 64 | - | 1 | 51 | 11 | 32 | 5 | 8 | - | - | - | 4 | 1 |

дистальные субтотальные | 4 | - | 22 | 32 | - | - | 19 | 6 | 14 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | 2 |

ограниченные тела | 3 | 1 | 27 | 11 | 1 | 1 | 5 | 16 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 |

субтотальные тела | 2 | - | 16 | 13 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 |

ограниченные проксимальные | 3 | 1 | 23 | 3 | 6 | - | - | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 3 |

субтотальные проксимальные | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | 4 | 7 | 9 | - | - | 1 |

тотальные поражения | 6 | 3 | 31 | 25 | 7 | 1 | 16 | 24 | 19 | 6 | 13 | 7 | 10 | 7 | 1 | 5 |

Все локализации | 28 | 6 | 178 | 153 | 22 | 6 | 106 | 81 | 80 | 21 | 51 | 25 | 42 | 17 | 7 | 16 |

Таблица 4

Частота метастазирования рака желудка в лимфоузлы, в том числе в париетальные, при всех изучаемых локализациях. n = 460.

локализация рака | число больных | число больных с МТС в ЛУ | число больных с МТС в париет. ЛУ | Цепи париетальных лимфоузлов (число больных) | |||

H | L | C | A | ||||

дистальные ограниченные (1,2,1-2) | 180 | 94 (52,22)* | 44(24,44%)* (46,81%)** | 32 | - | 17 | 1 |

дистальные субтотальные (1-3) | 62 | 41 (66,13%) | 20 (32,26%) (48,78%) | 15 | 5 | 10 | 2 |

ограниченные , 3, 3-4) | 73 | 36 (49,32%) | 25 (34,25%) (69,44%) | 11 | 10 | 21 | 3 |

субтотальные | 26 | 18 (69,23%) | 12 (46,15%) (66,67%) | 3 | 10 | 6 | 1 |

ограниченные проксимальные (4,5,4-5) | 37 | 26 (70,27%) | 14 (37,84%) (53,85%) | 3 | 5 | 12 | 3 |

субтотальные проксимальные (3-5) | 20 | 17 (85,00%) | 12 (60,0%) (70,59%) | 2 | 11 | 8 | 1 |

тотальные поражения (1-4, 1-5, 2-5) | 62 | 48 (77,42%) | 36 (58,06%) (75,00%) | 21 | 14 | 27 | 5 |

итого | 460 | 280 (60,87%) | ,43%) (58,21%) | 87 | 55 | 101 | 16 |

* В скобках нежирным шрифтом - %% к числу больных каждой локализации, ** в скобках жирным шрифтом – частота метастазов в париетальные ЛУ по отношению к больным с метастазами в ЛУ.

Мы почти не располагаем исследованиями ЛУ при начальных формах РЖ – опухоль в пределах слизистой и подслизистой оболочек наблюдалась лишь в 32 случаях (6,96%). У 324 из 460 больных (70,43%) имели поражения двух и более сегментов (двух – у 154, трех – у 108, четырех – у 13 и пяти сегментов – у 49 больных), т. е. три и более сегментов (субтотальные и тотальные поражения) опухоль занимала у 170 больных (36,96%).

Эти исследования были проведены при дистальных субтотальных резекциях и гастрэктомиях, спленогастрэктомиях, гастрэктомиях с частичной резекцией пищевода и, наконец, при так называемых спленопанкреатогастрэктомиях. Данные патологоанатомических исследований метастазирования на резекционном материале предопределялись объемом выполнявшихся лимфодиссекций. По мере увеличения объема резекции возрастала информативность полученных данных о поражениях различных групп ЛУ.

Париетальные ЛУ были поражены метастазами рака у 163 из 460 больных (35,43% всех больных или 46,18% больных с метастазами в ЛУ). Метастазы в указанные группы ЛУ были обнаружены с той или иной частотой при всех локализациях рака. По мере вовлечения в опухолевый процесс все новых отделов желудка происходит повышение частоты метастазов в ЛУ перигастрических групп и париетальных цепей.

Гистологические исследования свидетельствуют о возможности различных сочетаний метастазов во внесвязочные узлы: H, CH, CA, HLC, HCA, C, HL, A, HLA, L, HLCA. Вовлечение узлов отдельных цепей и их сочетаний возможно при различных локализациях, разной степени инвазии и различных анатомических вариантах РЖ. Лимфоузлы, расположенные по ходу печеночной, селезеночной артерий, чревного ствола, аорты, воротной вены, оказались регионарными для желудка и часто поражаемыми метастазами. Возможно поражение как ближних, так и более отдаленных групп узлов, связанных с различными отделами желудка. Для отдельных групп узлов в этом отношении имеют значение локализация, степень инвазии, в частности инвазия серозной оболочки, а также степень интраорганного распространения, переход на смежные органы.

Таким образом, все группы ЛУ (1-16) при распространенных карциномах желудка могут оказаться пораженными метастазами рака. При поражении тела желудка, субтотальных дистальных и проксимальных локализациях рака, а также при тотальном поражении, часто обнаруживаются метастазы в ЛУ цепей Н, L, С, А. Ограниченные же карциномы проксимальной или дистальной локализации избирательно поражают лимфатические пути определенного направления. При дистальных ограниченных поражениях (1, 2, 1-2 сегменты) в лимфоузлах цепи «L» метастазы не найдены ни у одного больного. В то же время, при ограниченных проксимальных локализациях (37 больных) рака в желудке в узлах цепи «H» найдены метастазы рака у трех, по цепи «A» – у трех, по цепи «C» – у 12, по цепи «L» - у пяти больных. Вдоль гепатодуоденальной связки (ЛУ № 12) ни в одном из 37 случаев метастазы не найдены. Эти данные дают основание для заключения о том, что полная расширенная лимфодиссекция (НLСА) показана при всех локализациях распространенной карциномы за исключением дистальных ограниченных поражений желудка. Она должна применяться также при различных анатомических и гистологических вариантах, глубины инвазии опухоли.

Данные исследований лимфогенного метастазирования РЖ, опубликованные в последние годы, также подтверждают необходимость ревизии сложившихся подходов к объему лимфодиссекции. При распространенном РЖ выполняемые в обычном объеме операции в громадном большинстве случаев не могут считаться лечебными. Расширенная лимфодиссекция должна считаться, таким образом, рутинной методикой операций гастрэктомий и субтотальных резекций желудка по поводу рака.

Важна разработка единой номенклатуры ЛУ этого региона с учетом прикладных задач. В настоящее время наиболее полной является классификация, приведенная в «Главных Правилах изучения РЖ в хирургии и патологии». Полагаем, что предлагаемая нами сокращенная схема деления париетальных лимфоузлов удобна для практического применения.

Лимфодиссекция. Создание адекватного хирургического доступа при операциях на желудке является важнейшим этапом операции, так как стесненные условия выполнения тех или иных приемов операции определяют неполноценность вмешательства в онкологическом отношении и чреваты рядом осложнений. Аппаратная коррекция доступа нами осуществляется с помощью четырех комплектов ретракторов М.3.Сигала и (РСК). Крайние отделы двух латеральных цепей париетальных лимфоузлов при обычных условиях верхне-срединной лапаротомии находятся за пределами операционного поля и их ортогональная проекция отклоняется от периферического контура «окна» хирургического доступа на 7—12 см. «l» по отношению к воротам печени колеблется от -3 до -6 см, к воротам селезенки - от +1 до -4 см. Глубина раны соответственно равна 4-6 и 4-9 см, а глубина раны для пищевода – 6-9 см. «Управление» доступом осуществляется изменением положения крючков в зависимости от задач обнажения объектов операционных действий в соответствующем направлении и должной степени.

Существенным в технике ЛД является абластичное формирование блока, предупреждение нарушений целости удаляемых ЛУ, соблюдение принципов блоковой диссекции. По ходу операции формируют фрагменты блоков. Методика включает следующие три варианта: 1) РЛД, при которой отделяют ткани, включающие ЛУ париетальной группы, от печеночной артерии и ее ветвей, от селезеночной артерии, чревного ствола и ствола верхней брыжеечной артерии, аорты; 2) в препарат включают ЛУ вдоль селезеночной артерии вплоть до ворот селезенки. Нами разработана стандартная методика гастроспленэктомии, которая облегчает технику, сокращает продолжительность операции, уменьшает интраоперационную кровопотерю. Селезенка включается в препарат как элемент РЛД для наиболее полного, абластичного, блокового удаления ЛУ области ворот селезенки: после рассечения брюшины вдоль тела и хвоста поджелудочной железы до места отхождения левой желудочно-сальниковой артерии от селезеночной и ЛД по ходу селезеночных сосудов, перевязывают последние стандартно – проксимальнее отхождения левой желудочно-сальниковой артерии от селезеночной - между этой артерией и терминальной веточкой, отходящей от селезеночной артерии к хвосту поджелудочной железы. Благодаря применению этой методики летальность после гастроспленэктомий составила 4,17%, тогда как при некомбинированных операциях она была 8,59%; 3) в препарат включают селезенку и дистальные отделы (тело и хвост) поджелудочной железы, несущих париетальные ЛУ. Возможность образования блока, включающего ЛУ без препаровки, представляет существенное преимущество этой операции - спленопанкреатогастрэктомия обеспечивает наиболее радикальную диссекцию ЛУ селезеночной цепи. При этой методике операции первоначально выполняют правый и центральный компоненты РЛД (HCA), затем селезеночная артерия и вена лигируется у чревного ствола. Однако, спленопанкреатогастрэктомия не решает в полной мере задачу радикальной ЛД.

Лимфодиссекция может быть выполнена двояко: 1) без смещения органов; 2) после обратимой мобилизации селезенки, поджелудочной железы из ложа. При удалении ЛУ селезеночной цепи обычным способом возникают помехи, связанные с их расположением отчасти и позади поджелудочной железы. Вариант техники РЛД, разработанный в нашей клинике, предполагает отделение ЛУ после мобилизации комплекса, включающего селезенку, хвост и тело поджелудочной железы, дно, проксимальные отделы желудка. Эта методика имеет преимущества, связанные с возможностью выявления пограничной плоскости между ЛУ и сосудами и удобствами выполнения хирургических приемов. Обратимую мобилизацию осуществляют в случаях, когда спленопанкреатогастрэктомия не показана, а обычная ЛД чревата опасностью нарушения целости ЛУ. Эту манипуляцию лучше выполнять в проходящем свете: обнаруживаются щелевидные промежутки между ЛУ и сосудами.

Для решения вопроса о выборе варианта операции имеют значение локализация, протяженность процесса, данные осмотра, пальпации, а в некоторых случаях используются цитологические исследования ЛУ.

Операции, включавшие РЛД, выполнялись при дистальных субтотальных резекциях (147 больных), гастрэктомиях (146 больных), спленогастрэктомиях (60 больных), спленопанкреатогастрэктомиях (26 больных), гастрэктомиях с резекцией абдоминального отдела пищевода (четверо больных), спленогастрэктомиях с резекцией абдоминального отдела пищевода (13 больных), спленопанкреатогастрэктомиях с резекцией абдоминального отдела пищевода (семь больных). Всего комбинированные операции с РЛД выполнены у 223 из 403 больных (55,34%), из них дистальные субтотальные резекции - у 54 из 147 больных (36,74%), гастрэктомии - у 169 из ,02%).

Операции с использованием РЛД выполняли абдоминальным доступом у 379, абдомино-медиастинальным - у 24 больных. Операции без РЛД осуществили абдоминальным доступом у 705 больных, абдомино-медиастинальным - у 14. При ГЭ анастомозы выполняли по IV и V вариантам методики , а с 1998 года используется ее модификация (заявка на патент № /14 от 01.01.2001 «Способ пищеводно-кишечного анастомоза», авторы: , , приоритетная справка № 000). ДСРЖ производили по Бильрот-1 и Бильрот-2. При резекциях по Бильрот-2 анастомозы накладывали по видоизмененной нами методике Гоффмейстера-Финстерера (заявка №/14 от 01.01.2001, «Способ формирования желудочно-кишечного комплекса», авторы , , приоритетная справка № 000). Брюшную полость дренировали дренажами нашей конструкции (заявка №/14 от 10 авг. 2010 г. «Дренаж аспирационный «труба в трубе», авторы , , приоритетная справка № решение о выдаче патента от 10 августа 2010.

Послеоперационные осложнения и летальность. Частота осложнений у больных, перенесших гастрэктомии, в обеих группах была примерно одинаковой: 23,14 и 25,94%. В первой группе умер 21 из 255 больных (8,24%), во второй – 35 из ,95%). Такая равномерность частоты осложнений в обеих группах больных после гастрэктомий наблюдается несмотря на то, что комбинированные операции в первой группе больных выполнялись значительно чаще, чем во второй (65,88% и 39,59% соответственно).

В первой группе осложнения, связанные с несостоятельностью швов анастомозов, панкреатитом, панкреонекрозом и гнойно-септическими процессами были у 43 из,88%) больных, во второй группе – у 60 из,95%). От такого вида осложнений умерли в первой группе 14 из 43 больных (32,56%), во второй группе – 26 из,33). К осложнениям, которые могут быть связаны с РЛД, мы относим перитониты без несостоятельности швов анастомозов, спаечную кишечную непроходимость, абсцессы брюшной полости, панкреатиты и панкреонекрозы. В первой группе перитониты без несостоятельности швов анастомозов были у пяти больных, летальных исходов не было - 5(0), во второй группе – 3 (2); спаечная кишечная непроходимость соответственно 1(0) и 4(0); абсцессы брюшной полости – 4(0) и 4(2); панкреатиты и панкреонекрозы - 3(0) и 2(1).

После операций ДСРЖ послеоперационные осложнения у больных первой группы несколько ниже, чем у больных второй группы (13,51% и 18,78% соответственно), а показатели летальности примерно одинаковы (6,76% и 7,75%). Среди больных, перенесших ДСРЖ, комбинированные вмешательства выполнены в первой группе у 37,16% больных, во второй – у 24,18%.

В первой группе больных, осложнения, связанные с несостоятельностью швов анастомозов, панкреатитом, панкреонекрозом и гнойно-септическими процессами были у 9 из,0%), во второй группе – у 50 из,50%) больных. От такого вида осложнений умерли в первой группе четыре из девяти больных (44,45%), во второй группе – 22 из,74). К осложнениям, которые могут быть связаны с РЛД мы относим такие же осложнения, как при ГЭ. В первой группе такие осложнения наблюдались только у одного больного без летального исхода (перитонит без несостоятельности швов анастомоза, во второй группе – у 14 с пятью (35,72%) летальными исходами (перитонит без несостоятельности швов анастомозов – 6(3); спаечная кишечная непроходимость – 1(0); абсцессы брюшной полости – 3(0); панкреатиты и панкреонекрозы – 4(2)).

Приведенные выше данные свидетельствуют об отсутствии отрицательного влияния РЛД, выполнявшихся в сочетании с ГЭ и ДСРЖ, на частоту и структуру послеоперационных осложнений.

Послеоперационные осложнения у больных, перенесших некомбинированные гастрэктомии с РЛД, наблюдались у 24 из,59%), без РЛД – у 39 из 177 больных (22,03%). Осложнения, повлекшие за собой летальные исходы, у больных, перенесших некомбинированные гастрэктомии с РЛД составили 8,05%, без РЛД - 8,48%. Осложнения у больных, перенесших комбинированные гастрэктомии с РЛД, были в 23,22%, без РЛД – в 33,62% случаев. Осложнения, повлекшие за собой летальные исходы, у больных, перенесших комбинированные гастрэктомии с расширенной лимфодиссекцией были 8,33%, без расширенной лимфодиссекции – 17,24%. Таким образом, при комбинированных гастрэктомиях осложнения и летальность были значительно ниже, чем при некомбинированных операциях.

Послеоперационные осложнения у больных, перенесших некомбинированные резекции желудка с РЛД наблюдались в 10,75% случаев, без РЛД – в 16,41%. Осложнения, повлекшие за собой летальные исходы, у больных, перенесших некомбинированные резекции желудка с РЛД, составили 5,38% (пять из 93 больных), без РЛД – 6,50% (21 из 323 больных). Осложнения среди больных, перенесших дистальные комбинированные резекции желудка с расширенной лимфодиссекцией, были у 10 из,18%), без расширенной лимфодиссекции – у 25 из ,27%). Осложнения, повлекшие за собой летальные исходы, у больных, перенесших операции с РЛД составили 9,09%, без РЛД - 11,65%. Эти данные также свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния РЛД на ближайшие результаты.

В таблице 5 приведены обобщенные данные об осложнениях, приведших к летальному исходу. Осложнения, приведшие и не приведшие к летальному исходу, встречаются и при операциях с использованием РЛД, и при операциях без ее применения. При резекциях желудка с применением РЛД, частота осложнений даже снизилась (с 18,78 до 13,51%): при некомбинированных операциях с 16,41 до 10,75%, при комбинированных – с 24,27 до 18,18%.

Таблица 5

Частота осложнений, приведших к летальному исходу, у больных,

перенесших гастрэктомии и резекции желудка

объем операции | гастрэктомии | резекции желудка | ||||||

без РЛД | с РЛД | без РЛД | с РЛД | |||||

число б-х | б-х с ослож. | число б-х | б-х с ослож. | число б-х | б-х с ослож. | число б-х | б-х с ослож. | |

не комбинированные | 177 | 15 (6,48%) | 87 | 7 (8,05%) | 323 | 21 (6,50%) | 93 | 5 (5,38%) |

комбинированные | 116 | 20 (17,24%) | 168 | 14 (8,33%) | 103 | 12 (11,65%) | 55 | 5 (9,09%) |

итого | 293 | 35 (11,95%) | 255 | 21 (8,24%) | 426 | 33 (7,75%) | 148 | 10 (6,76%) |

Таким образом, общая летальность составила 8,82%: при операциях без РЛД – 9,46%, при операциях с РЛД – 7,69%. По осложнениям, приведшим и не приведшим к летальному исходу, операции с использованием РЛД существенно не отличаются от операций без применения РЛД.

Изучена зависимость летальности от возраста больных. В группе больных, перенесших операции с РЛД в возрасте свыше 60 лет, умерли 17 из 192 больных (8,85%), а в группе больных, перенесших операции без РЛД – 40 из ,86%). В результате можно заключить, что возраст не является противопоказанием к операциям с использованием РЛД.

Считаем уместным привести данные о летальности после спленогастрэктомий. Одна группа больных (66 человек) такие операции перенесли в сочетании с РЛД, с тщательной препаровкой селезеночных сосудов на протяжении, с двумя летальными исходами (3,03%). При этой операции обычно четко видно место перевязки селезеночных сосудов. Вторая группа из 28 больных перенесли операции без РЛД с четырьмя летальными исходами (14,29%). Причинами смерти были: инфаркт миокарда (1), пневмония (1), несостоятельность швов пищеводно-еюнального анастомоза (1), перитонит без несостоятельности швов (1), панкреонекроз в области хвоста поджелудочной железы (2). У последних двух больных причиной панкреонекроза было неправильное определение места перевязки селезеночной артерии – она оказалась перевязанной в области хвоста поджелудочной железы, с захватом последней. Эти больные перенесли гастроспленэктомии без РЛД.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |