КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ФУНКЦИОНАЛЬНО АДЕКВАТНЫЕ АНАСТОМОЗЫ

ПРИ ГАСТРЭКТОМИИ И РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

(клинико-экспериментальное исследование)

14.00.27 – хирургия

Автореферат диссертации

на соискание ученой степени

доктора медицинских наук

Краснодар - 2009

Работа выполнена в ФГУ «Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии Росздрава» (г. Краснодар).

Научный консультант: | лауреат Государственной премии РФ заслуженный деятель науки РФ доктор медицинских наук профессор . |

Официальные оппоненты: | доктор медицинских наук профессор академик РАМН ; |

доктор медицинских наук профессор ; | |

доктор медицинских наук профессор . |

Ведущая организация: | Российский научный центр хирургии имени академика Российской академии медицинских наук. |

Защита состоится «____» ____________ 2009 г. в 10.00 на заседании диссертационного совета Д208.038.01 при Кубанском государственном медицинском университете (КГМУ) Краснодар, ул. Седина, 4, КГМУ, тел. (8

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке КГМУ.

Автореферат разослан «____» ____________ 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета профессор | -Заде |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Гастрэктомия (ГЭ), дистальная и проксимальная резекция желудка (ДРЖ и ПРЖ) занимают основное место в арсенале хирургического лечения злокачественных и некоторых доброкачественных заболеваний желудка [, С. Р.Т. Эванс, 2000; и соавт., 2004; и соавт., 2008]. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ДПК) и желудка в последние десятилетия происходит отказ от резекционных способов в пользу органосохраняющих операций [, 1995; 2004; , 1996; , 2001; , 2007; и соавт., 2008]. В то же время при ряде заболеваний, прежде всего злокачественных опухолях, резекция желудка (РЖ) и ГЭ являются необходимыми и единственно возможными для спасения жизни операциями. Несмотря на систематическое снижение заболеваемости раком желудка и смертности от него, для многих стран, включая Россию, эта патология остается важной медицинской и социально-экономической проблемой, занимая одну из лидирующих позиций в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований [, , 2008].

За более чем столетний период усилиями многочисленных отечественных и зарубежных хирургических школ удалось значительно снизить летальность после ГЭ и РЖ, однако существующие на сегодняшний день непосредственные и отдаленные результаты не могут удовлетворять хирургов. Несостоятельность анастомозов по-прежнему остается ведущим по частоте, тяжести и влиянию на конечный исход лечения осложнением [, С. Р.Т. Эванс, 2000; и соавт., 2003; и соавт., 2004; M. Degiuli et al., 2004; A. S.Isguder et al., 2005]. Ряд авторов [, 1964; и соавт., 1997; и соавт., 2000, 2001, 2004; и соавт., 2005; A. C.Chang, M. B.Orringer., 2007; K. Parekh, M. D.Iannettoni, 2007; и соавт., 2008; Z. J.Zhu et al., 2008] справедливо считают, что улучшение ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения гастроэнтерологических больных может быть достигнуто путем совершенствования техники формирования ран анастомозов и улучшения качества сопоставления одноименных слоев стенок полых органов за счет использования прецизионного шва. В этой связи очевидной становится необходимость углубленного изучения на современном этапе закономерностей регенерационного морфогенеза в условиях использования различных шовных материалов и методов кишечного шва с применением для этих целей новых, современных и информативных способов гистологического, гистохимического и морфометрического исследования.

Отдаленный период после ГЭ и РЖ омрачается демпинг-синдромом, рефлюкс-эзофагитом, стриктурами анастомозов, диареей и другими тяжелыми последствиями, большинство из которых напрямую или опосредованно связаны с функциональной несостоятельностью анастомозов между анатомически различными отделами желудочно-кишечного тракта [ и соавт.,1994; и соавт., 1996; T. Tanaka et al., 1997; H. J.Meyer, 2000; S. Adachi et al., 2003; E. Mochiki et al., 2004; I. Gockel et al., 2005; C. Pedrazzani et al., 2007; C. C.Huang et al., 2007; и соавт., 2008]. Предложено и изучено огромное количество различных конструкций анастомозов после ГЭ и РЖ [, , 2008]. Тем не менее, трезвая, беспристрастная оценка результатов применения этих соустий свидетельствует о том, что большинство так называемых клапанных конструкций анастомозов не оправдывают своего функционального предназначения [ и соавт., 1988; и соавт., 2002; и соавт., 2004; , , 2007]. Таким образом, и проблема создания анастомозов, хотя бы частично протезирующих функции утраченных в результате операции клапанных структур, стоит в современной хирургии чрезвычайно остро.

Учитывая вышеизложенное, целью работы явилось улучшение непосредственных и отдаленных результатов гастрэктомии и резекции желудка путем разработки, морфо-функционального обоснования и внедрения в клиническую практику хирургических технологий создания анастомозов, частично или полностью замещающих функции утраченных в результате операции клапанных структур желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Задачи исследования:

1. Разработать способ прецизионного кишечного шва, создающего оптимальные условия для регенерации кишечной раны и провести сравнительный гистологический и морфометрический анализ регенерации анастомозов, сформированных предложенным методом и другими видами однорядного (шов , однорядный непрерывный шов по F. Harder и Ch. Kull) и двухрядного шва.

2. Разработать хирургические технологии формирования анастомозов при ГЭ, ПРЖ и ДРЖ, обеспечивающих структурное и функциональное разобщение анатомически и физиологически различных отделов ЖКТ и протезирующих функции утраченных при операциях естественных клапанных структур (кардии и привратника).

3. Разработать в хроническом эксперименте адекватные способы оценки функциональных свойств пищеводно-кишечных и желудочно-кишечных анастомозов на основе изучения их гидродинамических характеристик и моторной функции верхних отделов ЖКТ.

4. Оценить непосредственные результаты операций ГЭ, ДРЖ и ПРЖ с применением хирургических технологий функционально адекватных анастомозов в сравнительном аспекте и разработать комплекс мероприятий для профилактики осложнений и оптимизации послеоперационной реабилитации больных.

5. Провести комплексную клиническую и морфофункциональную оценку эффективности применения новых хирургических технологий создания функционально адекватных анастомозов при ГЭ и РЖ у пациентов в отдаленные сроки после операции и сравнить их с традиционными методами.

6. Оценить механизмы реализации функциональных свойств пищеводно-кишечных и желудочно-кишечных анастомозов у оперированных пациентов.

Научная новизна исследования. В работе предложена новая хирургическая технология прецизионного однорядного серозно-мышечно-подслизистого шва с широким сопоставлением подслизистой основы и впервые показано, что в ранах кишечных анастомозов, сформированных данным швом, отмечается более ранняя эпителизация, минимальные проявления расстройств кровообращения, меньший объем развивающейся грануляционной, а затем и рубцовой ткани при сравнении с соустьями сформированными другими методами однорядного и двухрядного кишечного шва.

Разработаны универсальные принципы построения функционально адекватного анастомоза как сложной искусственно созданной анатомической структуры, включающей в себя ряд естественных и искусственных структурных компонентов (искусственный связочный аппарат анастомоза, активный мышечный компонент, образованный за счет циркулярно охватывающей пищевод или желудочную трубку петли кишки, рана анастомоза, подвижный клапан из подслизисто-слизистых слоев, газовый пузырь).

Разработан новый способ оценки функциональных свойств пищеводных и желудочных анастомозов в эксперименте, позволяющий дать объективную характеристику разрабатываемым и внедряемым в клинику новым конструкциям анастомозов.

В эксперименте впервые показано, что конструкция концево-петлевых эзофагоэнтероанастомоза (КПЭЭА) и гастроэнтероанастомоза (КПГЭА) обеспечивает дозированное препятствие антеградному пассажу жидкости и постепенное опорожнение культи желудка, беспрепятственный антеградный пассаж по пищеводу, и при этом обладает выраженными арефлюксными свойствами.

Впервые изучена моторная функции верхних отделов ЖКТ в условиях хронического эксперимента после ДРЖ с КПГЭА и ДРЖ по Бильрот-II, при этом показано, что конструкция концево-петлевого анастомоза обеспечивает разобщение полостей желудка и тонкой кишки и способствует более полной компенсации моторной функции верхних отделов ЖКТ после операции.

При ГЭ и ДРЖ разработаны хирургические технологии создания функционально адекватных пищеводно-кишечных и желудочно-кишечных анастомозов и различные варианты восстановления непрерывности ЖКТ - как без включения ДПК в пассаж пищи, так и схемы еюногастропластики с полным включением ДПК или с частичным шунтированием дуоденального пассажа. Предложены критерии дифференцированного применения той или схемы в зависимости от характера патологического процесса и особенностей оперативного вмешательства.

Впервые при ГЭ разработаны хирургические технологии замещения желудка толстокишечным трансплантатом с формированием арефлюксных эзофаго-колоанастомозов концевой инвагинационной и концево-петлевой конструкции, предложены показания для этих операций.

Разработаны хирургические технологии построения инвагинационных арефлюксных пищеводно-желудочных анастомозов при проксимальной резекции желудка, а также способ замещения проксимальных отделов желудка изолированным тощекишечным трансплантатом с концево-петлевым пищеводно-кишечным анастомозом и концевым биэнтероантральным анастомозом при раке желудка и синдроме Золлингера-Эллисона.

В результате углубленного комплексного клинического и морфофункционального обследования пищеварительной системы у пациентов в отдаленные сроки после операции выявлены и описаны механизмы реализации функциональной активности разработанных анастомозов, являющиеся результатом взаимодействия естественных и искусственно созданных структурных элементов соустья.

Впервые продемонстрировано, что анастомозы концево-петлевой конструкции при ГЭ, ПРЖ и ДРЖ в отдаленные сроки после операции сохраняют все свои структурные элементы и функциональные возможности, обеспечивая более благоприятное течение адаптационных процессов в ЖКТ и значительно меньшую частоту и выраженность послеоперационных патологических синдромов по сравнению с простыми конструкциями анастомозов.

Впервые в клинике раскрыты механизмы функциональной активности (сократительной, эвакуаторной, клапанной) пищеводных и желудочных анастомозов концево-петлевой конструкции, представляющие собой функциональное взаимодействие естественных и созданных искусственно структурных компонентов соустья (пищевод, диафрагма, искусственный связочный аппарат, культя желудка, петля тощей кишки, отводящие отделы тонкой кишки).

Теоретическая значимость исследования. Установлены особенности тканевых реакций при разных видах кишечных швов и выявлено более благоприятное течение регенераторных процессов анастомозах, сформированных швом с расширенным сопоставлением подслизистой основы. Полученные в эксперименте факты расширили представления о морфогенезе срастания слоев кишечной стенки в области кишечного соустья, что может служить основой для дальнейших исследований, направленных на совершенствование технологии формирования ран анастомозов различных конструкций.

Результаты проведенных экспериментальных исследований углубили представления о механизмах функционирования пищеводно-кишечного и желудочно-кишечного анастомозов концево-петлевой конструкции. Изучение двигательной активности верхних отделов ЖКТ после ДРЖ в условиях хронического эксперимента углубило знания о характере моторных нарушений и стереотипных механизмах компенсаторных процессов, а также позволило выявить и охарактеризовать влияние на эти процессы методики формирования желудочно-кишечного анастомоза.

Углублены представления об анастомозе между полыми органами ЖКТ, как об искусственно созданном анатомическом образовании, структура которого напрямую влияет на функциональную адекватность соустья. Исходя из этого, функционально адекватный анастомоз определен как вновь созданная хирургическим путем сложная анатомическая структура, предельно точно воссоздающая факторы, ответственные за преемственный пассаж пищи по ЖКТ и препятствующая патологическому обратному транзиту пищевого содержимого из нижележащих отделов в вышележащие.

Исходя из представлений об анатомо-функциональных взаимосвязях органов пищеварительной системы, патогенетически обосновано применение новых хирургических технологий создания анастомозов после частичного или полного удаления желудка, обеспечивающих пространственное и временнóе разобщение процессов и продуктов пищеварения в ЖКТ, максимально возможно приближенную к физиологическим условиям и, в результате, предотвращающих развитие тяжелых послеоперационных морфофункциональных нарушений в пищеварительной системе.

Практическая значимость исследования. Сравнительная оценка различных методов кишечного шва в эксперименте позволяет рекомендовать для широкого применения в хирургии органов ЖКТ прецизионного краевого однорядного серозно-мышечно-подслизистого шва с дополнительной мобилизацией подслизистого слоя. Предложенные технические приемы наложения кишечного шва позволяют значительно снизить риск развития несостоятельности кишечных соустий и таких осложнений как анастомозит и рубцовый стеноз.

Использование хирургических технологий прецизионного шва и функционально адекватных анастомозов при ГЭ, ДРЖ и ПРЖ позволяет существенно снизить показатели летальности и осложнений раннего послеоперационного периода.

Применение хирургических технологий формирования функционально адекватных анастомозов позволяет улучшить отдаленные результаты ГЭ, ПРЖ и ДРЖ за счет значительного уменьшения частоты развития и степени тяжести послеоперационных патологических синдромов, улучшить качество жизни оперированных больных.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 572 страницах и состоит из введения, обзора литературы, 6 глав с описанием методики и результатов исследования, обсуждения результатов исследования и заключения, выводов, библиографии (291 источник на русском и 314 на иностранных языках) и приложений. Работа иллюстрирована 211 рисунками и содержит 57 таблиц.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с поставленными задачами программа исследования состояла из экспериментального и клинического разделов.

В экспериментах использованы 81 беспородная собака (весом 14,5-19,0 кг). Первая серия экспериментов (n=46) была направлена на морфологическую и морфометрическую оценку выраженности процессов воспаления и регенерации кишечной раны концевых тонко - и толстокишечных анастомозов, сформированных различными видами кишечного шва. Изучению подвергнуты 3 вида однорядного субмукозного шва: непрерывный шов по F. Harder и Ch. Kull, узловой шов Пирогова, узловой шов с расширенным сопоставлением подслизистой основы по разработанной методике. В качестве контроля служили анастомоза, сформированные двухрядным швом Пирогова-Ламбера. Сроки наблюдения 7, 13, 20, 45 сут. после операции. Каждой собаке формировали 4 анастомоза на тонкой кишке и 2 анастомоза на толстой кишке. Помимо традиционных методов окраски гистологических срезов (гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону), применялись комбинированные способы окраски, разработанные в лаборатории функциональной морфологии РЦФХГ: альдегид – фуксином – хромотропом – анилиновым синим, альциановым синим – нейтральным красным, гематоксилин – основной фуксин – пикриновая кислота (ГОФП) [, , 2002; и соавт., 2007]. С помощью винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15х (ГОСТ 7865-56) измеряли протяженность неэпителизированного дефекта слизистой оболочки в области соустья, а также ширину грануляционной ткани (рубца) между сопоставленными слоями кишечной стенки.

Вторая серия хронических экспериментов преследовала своей целью моделирование анастомозов и оценку их функциональных характеристик. Изучение гидродинамических характеристик анастомозов проводили при помощи разработанной нами системы (патент РФ на изобретение № 000 от 01.01.2001 г.), обеспечивающей прохождение жидкости через изолированный участок пищеварительной трубки, включающей соустье, с изменяемыми скоростями в антеградном и ретроградном направлениях. При этом проводили регистрацию внутриполостного давления на различных уровнях пищеварительной трубки методом открытых катетеров. Первую серию составили животные (n=12) с ДРЖ: с формированием концево-петлевого гастроэнтероанастомоза (КПГЭА) (n=7) и с анастомозом по Бильрот-II (Б-II) (n=5). У животных 2-й серии (n=7) аналогичным образом изучали функциональные свойства пищеводно-кишечных анастомозов: группу 1 (n=4) составили животные с концево-петлевым эзофагоэнтероанастомозом (КПЭЭА), группу 2 (n=3) – с эзофагоэнтероанастомозом «конец в конец» на мобилизованной по Ру петле тощей кишки (ЭЭА по Ру). После выведения животных из эксперимента проводилось гистологическое исследование пищевода, желудка, области ГЭА, ЭЭА и постанастомотических отделов. Исследование двигательной функции верхних отделов ЖКТ выполнено в хроническом эксперименте на 16 беспородных собаках, которым выполнялась ДРЖ по Б-II (n=5) и с КПГЭА (n=6). Группу контроля составили животные (n=5) с интактным желудком. Манометрическое исследование проводили методом открытых катетеров, имплантированных дистальнее и проксимальнее ГЭА, а в контрольной группе дистальнее и проксимальнее пилорического жома.

Клиническая часть работы основана на результатах хирургического лечения 645 пациентов, оперированных в период с 1992 по 2006 гг. Основную группу пациентов (635 человек) составили больные с раком желудка. Помимо этого в исследование включены 7 больных с синдромом Золлингера-Элиссона, 1 пациент с болезнью Менетрие и 2 – с гигантской язвой желудка с подозрением на малигнизацию. Все оперированные пациенты разделены на группы в зависимости от вида «основного» анастомоза: в I группу включены пациенты, которым выполнялась ГЭ и экстирпация культи желудка (n=315), группу II составили пациенты после ДРЖ (n=240), группу III – пациенты после ПРЖ (n=90). В отдаленном периоде, в сроки не менее 6 месяцев, после различных операций обследовано 309 пациентов (108 после ДРЖ, 133 после ГЭ и 68 – после ПРЖ). Критериями включения являлся радикальный характер хирургического вмешательства и отсутствие рецидива и прогрессирования злокачественной опухоли на момент обследования. Средний возраст пациентов на момент обследования составил 56,8±10,4 лет. Комплекс обследования включал эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, контрастную рентгеноскопию/-графию эзофагогастродуоденального комплекса, морфологическое и гистохимическое исследование биоптатов слизистых оболочек верхних отделов ЖКТ, исследование HP-контаминации, пристеночную и суточную рН-метрию, исследование моторики верхних отделов ЖКТ методом открытых катетеров.

Полученные данные были подвергнуты обработке по общепринятым методам вариационной статистики [С. Гланц, 1999; , 2002] с использованием статистического пакета программ «Microsoft Excel» и «Statistica 6.0» в среде «Microsoft Windows XP» на компьютере IBM PC.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Морфологическая характеристика репаративных процессов в ранах кишечных соустий, сформированных однорядными прецизионными швамиразличного типа. Поскольку кишечная рана является одним из обязательных структурных компонентов любого соустья, от способа формирования этой раны зависит исход воспалительного и регенераторного процессов и, в конечном итоге, структурная состоятельность и функциональная активность анастомоза.

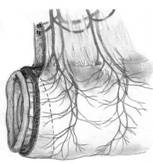

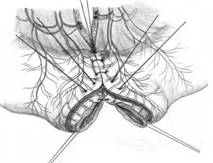

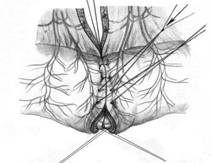

Нами разработана технология формирования раны концевого кишечного анастомоза (патент на изобретение № 000 от 01.01.2001 г.), которая включает следующие принципы: 1) оптимальная мобилизация и пересечение концов кишки, учитывающие особенности кровоснабжения; 2) анатомически обоснованная мобилизация подслизистых слоев; 3) наложение серозно-мышечно-подслизистых швов в условиях четкой визуализации сосудов строго в межсосудистых промежутках; 4) динамическое моделирование формы кишечной раны в процессе формирования соустья; 5) применением приема двух парных, или «шагающих» швов, предусматривающего завязывание шва в условиях точного сопоставления одноименных слоев кишечных стенок (рис. 1).

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

Рис. 1. Формирование концевого кишечного анастомоза однорядным серозно-мышечно-подслизистым швом с широким сопоставлением подслизистой основы. А – линия пересечения конца кишки; Б – мобилизация подслизистого слоя; В – схема топографии первых трех швов, адаптирующих брыжеечные края кишечной раны; Г – адаптация брыжеечных краев кишки и формирование геометрии раны; Д – формирование передней стенки анастомоза; Е – завязывание «фиксирующего» шва после наложения следующего (сопоставляющего) - правило парных швов. |

Основной особенностью данного способа построения кишечной раны является точное сопоставление слоев кишечной стенки в ране с расширенным сопоставлением подслизистых слоев. Швы проходят строго через межсосудистые промежутки, обеспечивая лишь умеренную компрессию тканей в лигатурном кольце, не нарушая крово - и лимфообращения, а в межшовном промежутке такой компрессии нет, слои четко сопоставлены, без нарушения микроциркуляции.

Сравнительный морфометрический анализ регенерации одноименных слоев кишечных ран, сформированных однорядными субмукозными швами и двухрядным швом показал, что на 7 сутки после операции во всех наблюдениях определялись морфологические признаки краевой эпителизации, однако эпителизация не была полной.

Таблица 1.

Морфометрические показатели протяженности неэпителизированного участка ран концевых тонко - и толстокишечных анастомозов на 7 сутки после операции

Тип кишечного шва | Протяженность неэпителизированного участка, мм | |

тонкой кишки | толстой кишки | |

Непрерывный шов по F. Harder & Ch. Kull (n=10) | 1,22±0,13*+ | 1,52±0,16*+ |

Узловой шов по (n=10) | 1,01±0,13*+ | 1,36±0,12*+ |

Узловой шов с расширенным сопоставлением подслизистой основы (n=10) | 0,55±0,14+ | 0,73±0,08+ |

Двухрядный шов Пирогова-Ламбера (n=10) | 2,77±0,23* | 3,10±0,26* |

Примечание: *– p<0,05 в сравнении с швом с расширенным сопоставлением подслизистой основы; + – p<0,05 в сравнении с двухрядным швом.

Протяженность участка с незавершенной эпителизацией была наименьшей для шва с расширенным сопоставлением подслизистой основы и наибольшей для двухрядного шва (табл. 1).

Непрерывность подслизистого слоя в прецизионных однорядных кишечных соустьях восстанавливалась за счет развития узкой полосы рыхлой неоформленной соединительной ткани. Заживление двухрядных соустий, как правило, протекало путем рубцевания (по типу вторичного натяжения). В этих соустьях нередко имели место глубокие язвенно-некротические дефекты слизистой оболочки и подлежащих тканей. В подслизистом и мышечном слоях встречались обширные воспалительные клеточные инфильтраты на фоне выраженных расстройств микроциркуляции. В отдаленном послеоперационном периоде имели место вторичные диастазы слизистой оболочки, лигатурные гранулемы и свищи, что в связи с избыточным развитием рубцовой ткани способствовало сужению просвета кишки в зоне анастомоза.

В однорядных прецизионных анастомозах формирующийся рубец между сопоставленными концами циркулярного слоя мышц был обусловлен созреванием грануляционной ткани, а также заместительным атрофическим фиброзом мышечной ткани в связи с ее хронической гипоксией от сдавления межмышечных кровеносных капилляров шовным материалом.

Рубец между сопоставленными концами продольного слоя мышц в основном был результатом организации погибшей травмированной мышечной ткани в концах анастомозируемых мышечных слоев. В анастомозах, сформированных двухрядным швом Пирогова-Ламбера мышечные слои срастались через обширный рубец, что связано с большей травматизацией анастомозируемых тканей. Сравнительный морфометрический анализ кишечных анастомозов показал, что ширина полосы грануляционной, а затем и рубцовой ткани в ранах концевых тонко - и толстокишечных анастомозов с расширенным сопоставлением подслизистой основы во все исследованные сроки и во всех слоях кишечной стенки была статистически значимо меньшей по сравнению с таковой при других шовных конструкциях (табл. 2, 3).

Таблица 2.

Морфометрические показатели ширины полосы грануляционной и рубцовой ткани в зоне тонкокишечных анастомозов в различные сроки после операции

Тип однорядного шва | Сутки | Ширина полосы рубцовой ткани, мм | ||

Подслизистый слой | Циркулярный мышечный слой | Продольный мышечный слой | ||

1. Непрерывный шов по F. Harder и Ch. Kull (n=10) | 7 | 1,87±0,11 | 1,44±0,16 | 1,33±0,17 |

13 | 1,72±0,19 | 1,43±0,12 | 1,34±0,14 | |

20 | 1,46±0,14 | 1,22±0,12 | 1,37±0,14 | |

45 | 1,34±0,13 | 1,15±0,10 | 1,28±0,11 | |

2. Узловой шов по (n=10) | 7 | 1,66±0,13 | 1,35±0,14 | 1,36±0,12 |

13 | 1,73±0,13 | 1,36±0,14 | 1,22±0,20 | |

20 | 1,27±0,15 | 1,04±0,08 | 1,05±0,12 | |

45 | 1,10±0,11 | 0,86±0,09 | 0,87±0,10 | |

3. Узловой шов с широким сопоставлением подслизистой основы (n=10) | 7 | 1,07±0,14**+ | 0,81±0,08*+ | 0,71±0,07*+ |

13 | 0,94±0,10*++ | 0,93±0,08*+ | 0,75±0,07*+ | |

20 | 0,72±0,11**+ | 0,72±0,12*+ | 0,64±0,06** + | |

45 | 0,61±0,08**+ | 0,62±0,07**+ | 0,58±0,06**+ |

Примечание: статистически значимые различия между 1 и 3 группами: *– p<0,05; ** p<0,001; между 2 и 3 группами: + – p<0,05; ++ – p<0,001.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |