Инжиниринг – комплекс услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов. Инжиниринговые услуги: 1) консультации и доклады (услуги, не связанные с созданием новых проектов, а также услуги, предшествующие разработке и их практическому осуществлению); 2) услуги по разработке и осуществлению проектов (подготовка предварительного или технического проекта; разработка рабочего проекта и строительства; специальные услуги, потребность в которых может возникнуть в процессе выполнения проекта).

Промышленная кооперация и передача технологий в рамках совместного предприятия (сп). При коммерциализации результатов ИС в форме промышленной кооперации заключаются соглашения о производственной кооперации, в рамках которых помимо прямых или взаимных поставок продукции или оказания услуг между сторонами создается общность интересов для более успешной совместной деятельности. Кооперационные соглашения заключаются по следующим причинам: выход на новые рынки сбыта; получение технических заданий; увеличение серийности и специализации производства; уменьшение издержек производства и т. д. Передача технологий в рамках совместных предприятий предполагает объединение усилий, знаний и опыта партнеров из разных стран для достижения общих целей.

Техническая помощь. Техническая помощь может включать в себя и элементы инжиниринговых услуг, и подрядных работ, и контракты на аренду приборов и инструментов. Техническая помощь может быть главным предметом договора, а может включаться разделом в договор о передаче технологии или поставках оборудования. В договор о предоставлении технической помощи включаются положение о неразглашении полученных в процессе обучения конфиденциальной информации; вопросы бытового устройства инструкторов и обучающихся; транспортные расходы и обязательства по страхованию; формы вознаграждений за предоставление технической помощи.

1.6. Организационные формы инновационной деятельности

Инновационная деятельность характеризуется многообразием организационных форм. Это связано с тем, что процесс нововведений охватывает разнообразные сферы деятельности: научно-техническую, финансовую, информационную, маркетинговую, и в его реализации участвуют различные взаимодействующие между собой организации: научно-исследовательские институты, финансовые и консалтинговые организации, венчурные фирмы, страховые компании.

Наиболее распространены такие организационные формы инновационной деятельности как бизнес-инкубатор, технопарк, технополис, стратегический альянс. Формой поддержки становления и развития новой фирмы являются бизнес-инкубаторы.

Бизнес-инкубатор – это организация, решающая задачи, ограниченные проблемами поддержки малых, вновь созданных фирм и начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело.

Бизнес-инкубатор может быть автономным, то есть самостоятельной хозяйственной организацией с правами юридического лица

, или действовать в составе технопарка (в этом случае он может называться «инкубатором технологий»).

Одной из перспективных форм развития инновационного предпринимательства являются технопарки и технополисы.

Технопарк – это организация, осуществляющая формирование территориальной инновационной среды с целью развития предпринимательства в научно-технической сфере путем создания материально-технической базы для становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий и фирм, производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий. Технопарк обеспечивает условия для осуществления инновационного процесса – от поиска (разработки) новшества до выпуска образца товарного продукта и его реализации. Предметом деятельности технопарка являются комплексное решение проблем ускоренной передачи результатов научных исследований в производство и доведение их до потребителя на коммерческой основе.

Технополис представляет собой более крупную по сравнению с технопарком зону экономической активности. Он состоит из университетов, исследовательских центров, технопарков, инкубаторов бизнеса, промышленных и иных предприятий, практическая деятельность которых опирается на результаты научных и технологических исследований, является неотъемлемой частью системы международного разделения труда и имеет среду обитания, целенаправленно сформированную под ученых, специалистов, высококвалифицированную рабочую силу. Технополис поддерживает тесные связи с аналогичными структурами на национальном и международном уровне. В России наукограды и академгородки могут служить основой для формирования технополисов.

Наукоград – административно-территориальное образование, инфраструктура которого сформировалась вокруг научной организации, определяющий научно-производственную ориентация его производственных структур. Цель создания наукоградов – сохранение и развитие имеющегося научного потенциала, повышение его эффективности и создание условий для устойчивого развития (решения задач обороны). Стремление расширить клиентскую базу, географию присутствия или сферу влияния компании приводит к созданию партнерских союзов, или альянсов. В современном бизнесе консолидация стала самым обычным явлением.

Стратегические альянсы – временные кооперативные соглашения между компаниями, не предполагающие слияния или полного партнерства. Стратегические преимущества создания совместных предприятий и альянсов при осуществлении инновационной деятельности заключаются в следующем: использование эффекта масштаба в производстве и/или маркетинге нового продукта; доступ к разработкам и ноу-хау партнера; возможность проникновения на труднодоступные рынки.

1.7. Сущность инновационного менеджмента

Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов, средств и форм управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью организационными структурами и их персоналом.

Цель инновационного менеджмента – изучение методов и технологий управления организацией для обеспечения ее развития и усиления конкурентных позиций на рынке путем создания, освоения и коммерциализации новшеств в различных отраслях экономики.

Содержание понятия «инновационный менеджмент» можно рассматривать в следующих аспектах: наука и искусство управления инновациями; вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в инновациях; аппарат управления инновациями.

Основные задачи инновационного менеджмента:

1. Определение тенденций развития научно-технического прогресса в конкретных секторах экономики.

2. Организация управления развитием организаций.

3. Определение перспективных направлений инновационной деятельности;

4. Оценка эффективности инновационных процессов;

5. Выявление и оценка рисков, возникающих в процессе создания и использования нововведений;

6. Разработка проектов внедрения нововведений;

7. Создание системы управления инновациями;

8. Формирование благоприятного инновационного климата и условий для адаптации организации к нововведениям;

9. Принятие решений, направленных на стимулирование инновационной активности организации;

10. Обоснование инновационных решений в условиях неопределенности и риска.

Функции инновационного менеджмента в кадровой работе:

1) как объекта управления: организация и проведение научно-аналитических работ в области развития кадровой работы государства, региона, отрасли, организации, разработка прогнозов, планов, программ, проектов и оценка экономической и социальной эффективности кадровых нововведений, ресурсно-мотивационное обеспечение кадровых нововведений, организация внедрения и контроль за ходом реализации кадровых нововведений;

2) по направлениям и сферам управления персоналом: организация подготовки персонала, повышение его квалификации; поиск, набор, отбор кадров для организации; деловая оценка персонала; передвижение персонала внутри организации (планирование карьеры); работа с элитными кадрами; организация работы службы управления персоналом на основе внедрения кадровых нововведений.

Объекты инновационного менеджмента в кадровой работе — процессы обновления и развития, инновационные свойства, потребности и параметры кадров и кадровых служб организационных структур различного уровня.

Методы инновационного менеджмента в кадровой работе — совокупность приемов, используемых по всему циклу «образование — трудовой процесс — высвобождение (в т. ч. увольнение)» с целью повышения эффективности работы с кадрами. В области подготовки кадров к методам инновационного менеджмента в кадровой работе относят развитие и превращение высшего образования в динамичную, инновационно-восприимчивую разветвленную систему, действующую на основе государственной поддержки и саморегулирования в целях создания наиболее благоприятных условий и приоритета деятельности высокопрофессиональной, наиболее творческой части научно-педагогических работников и структур, коллективов-новаторов, педагогов и студентов. В области комплектации, использования персонала, повышения его квалификации и переподготовки важным условием использования того или иного метода является строгое соответствие кад-рово-образовательной политики новым направлениям развития организации. В области сокращения персонала используются различные методы увольнения: «открытого окна», «селективного сокращения», «тактика запугивания».

Метод «открытого окна» — форма инновационного менеджмента в кадровой работе в области сокращения персонала, который используется администрацией организации в случае значительного сокращения персонала, при этом предоставляется право уйти на пенсию с более низким трудовым стажем.

Метод «селективное сокращение» — форма инновационного менеджмента в кадровой работе в области сокращения персонала, при которой администрация организации позволяет сотрудникам уволиться по льготному режиму в течение ряда лет путем избирательного отбора по подразделениям и лицам в зависимости от сложившейся ситуации.

Метод «тактика запугивания» — форма инновационного менеджмента в кадровой работе в области сокращения и увольнения персонала для стимулирования добровольных увольнений, путем сообщения индивидуального рейтинга работникам, что приводит к увольнению по собственной инициативе работников с низким индивидуальным рейтингом.

Нововведения в кадровых системах научных, научно-образовательных и инновационных структур и их подразделений (это как бы кадровые нововведения «в квадрате» — новое в инновационных структурах).

Функции инновационного менеджера выполняются либо традиционным менеджером, либо специалистом, приглашенным со стороны, например, из консалтинговой фирмы. Главная цель инновационного менеджера — снизить риск в жизнедеятельности фирмы и создать комфортные условия работы для сотрудников. Основными сферами ответственности инновационного менеджера являются: разработка стратегии развития предприятия; организация дела (формирование эффективной структуры и технологии управления) и работа с персоналом.

1.8. Структура системы инновационного менеджмента

организации

Инновационная деятельность – процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Для организации процесса управления инновационной деятельностью необходимо четко сформулировать цель управления (реализация идеи, решение проблемы и т. д.), оценить свои возможности, сильные и слабые стороны, методы управления, разработать организационную и производственную структуры и решить ряд других вопросов.

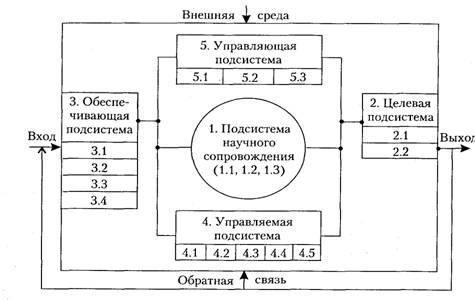

Рисунок 1.1. Структура системы инновационного менеджмента организации

Условные обозначения: 1.1 – экономические законы и законы организации; 1.2 – научные подходы и принципы менеджмента; 1.3 – методы менеджмента; 2.1 – формирование портфеля новшеств; 2.2 – формирование портфеля инноваций; 3.1 – правовое обеспечение; 3.2 – методическое обеспечение; 3.3 – ресурсное обеспечение; 3.4 – информационное обеспечение; 4.1 – стратегический маркетинг; 4.2 – НИОКР по новшествам и инновациям; 4.3 – организационно-технологическая подготовка производства новшеств и их инновация; 4.4 – производство новшеств; 4.5 – сервис инноваций; 5.1 – управление персоналом; 5.2 – разработка управленческого решения; 5.3 – координация выполнения инновационных проектов

«Выход», «вход», обратная связь и внешняя среда – окружение организации. Анализ системы начинается с ее «выхода» – выпускаемых организацией товаров (продукции, услуг, новшеств и т. п.). Главное требование к «выходу» – обеспечение конкурентоспособности товаров на рынке и достижение за счет этого прибыльности функционирования организации. Для повышения качества «выхода» системы необходимо сначала повышать качество «входа» системы, обоснованность нормативов конкурентоспособности будущих товаров, качество всех процессов в системе. На «входе» системы находятся приобретаемые для использования в производстве такие товары, как сырье, материалы, комплектующие изделия, энергия, информация, новое оборудование, а также кадры и документы. К компонентам «обратной связи» системы менеджмента относятся требования, рекламации клиентов, новая информация от потребителя.

К компонентам внешней среды фирмы относятся макросреда, мезосреда (инфраструктура) и микросреда, оказывающие прямое или косвенное влияние на конкурентоспособность, эффективность и устойчивость работы фирмы. Макросреда является системой факторов международного, политического, экономического, правового, экологического, социально-демографического, природно-климатического и научно-технического характера. Мезосфера (инфраструктура) региона является системой таких отраслей как здравоохранение, наука и образование, строительство, промышленность и т. д. К основным факторам микросреды фирмы относят непосредственных конкурентов организации по выпускаемым ею товарам, всех конкурентов поставщиков («входа»); маркетинговых посредников фирмы по «входу».

К внутренней среде фирмы относятся подсистемы научного сопровождения, целевая, обеспечивающая, управляемая и управляющая, которые в совокупности составляют систему инновационного менеджмента.

Подсистема научного сопровождения состоит из следующих компонентов: экономические законы и законы организации; научные подходы к инновационному менеджменту; функции и методы менеджмента. К научным подходам относятся системный, маркетинговый, функциональный.

Целевая подсистема системы инновационного менеджмента состоит из двух компонентов: формирование портфеля новшеств и формирование портфеля инноваций.

Портфель новшеств должен наполняться преимущественно своими наукоемкими разработками, изобретениями, патентами, эффективными ноу-хау и другими радикальными новшествами. Они могут быть как покупными, так и собственной разработки, могут накапливаться в собственном фонде, внедряться (т. е. переходить в инновацию) в собственном производстве либо продаваться.

Портфель инноваций представляет собой стратегический план внедрения новшеств покупных и собственной разработки. Обоснованность параметров целевой подсистемы определяет эффективность дальнейшего функционирования организации. После анализа окружения организации и формирования целевой подсистемы определяются параметры обеспечивающей подсистемы, т. е. количество, качество, сроки поставок, поставщики сырья, материалов, комплектующих изделий и т. п., необходимые для решения задач целевой подсистемы.

Для достижения конкурентоспособного «выхода» системы необходимо найти конкурентоспособных поставщиков ее «входа». На основе неконкурентоспособных компонентов «входа» при любом уровне техники, технологии и организации процессов невозможно произвести конкурентоспособный товар.

Управляемая подсистема системы инновационного менеджмента состоит из конкретных компонентов по созданию новшеств и внедрению инноваций по стадиям их жизненного цикла: стратегический маркетинг; НИОКР; организационно-технологическая подготовка производства новшеств и внедрения инноваций; производство новшеств; сервис инноваций.

Управляющая подсистема несет ответственность за все происходящее в системе менеджмента. Компонентами подсистемы являются управление персоналом, разработка управленческого решения, координация выполнения инновационных проектов. Эти компоненты определяют качество всех остальных подсистем системы инновационного менеджмента.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Раскройте содержание понятия «инновационное управление» и покажите важность новизны на современных предприятиях.

2. Опишите сущность понятия «инновация», «инновационный процесс». Какие три свойства характерны для инновации?

3. Раскройте содержание инновационного процесса, пользуясь базовыми понятиями инновационного менеджмента.

4. Для чего, по вашему мнению, необходимо классифицировать инновации?

5. Каковы основные задачи инновационного менеджмента?

6. Какова структура системы инновационного менеджмента организации?

7. Каковы цели и задачи инновационного менеджмента?

Глава 2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

2.1. Источники инновационных идей

Источники инноваций находятся как внутри, так и вне организации. Во внешней среде организации выделяют два вида источников инноваций:

· изменения фоновой среды (макросреды) организации;

· изменения деловой среды.

Изменения фоновой среды – это изменения политических, экономических, научно-технических, социальных, экологических и правовых факторов. Для исследования и анализа изменений всех вышеперечисленных факторов макросреды, используются методы PEST – анализа. PEST – анализ (иногда обозначают как STEP) – это инструмент для изучения рынка, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. На практике PEST – анализ применяют при разработке плана маркетинга или бизнес плана в качестве инструмента макроэкономического анализа окружающей среды компании и доступных ресурсов. На основе полученной информации о рынке формируются комплекс целей и стратегия компании.

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основная причина изучения экономики это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты PEST – анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов. Поэтому наибольший интерес с точки зрения инновационного менеджмента представляет технологический фактор. Те фирмы, которые своевременно не сумели отследить новые открытия и изобретения в областях науки, соответствующих их сфере деятельности, могут испытать так называемый футуро-шок – ослабление конкурентных позиций, провал в хозяйственной деятельности из-за быстрого морального устаревания продукта фирмы.

Для поиска инновационных возможностей в деловой среде необходимо изучать и контролировать инновации деловых партнеров фирмы, например, поставщиков сырья или оборудования, которые цепной реакцией могут вызвать инновационный процесс в самой фирме.

Инновационная деятельность конкурентов – следующее важное направление поиска инновационных возможностей. Однако если эта деятельность динамична и эффективна и к тому же строго засекречена, то фирма рискует попасть в число отстающих имитаторов.

Потребители продукта фирмы являются очень важным источником инновационных идей. Можно выделить три направления использования этого источника:

Отслеживание изменений потребностей потребителей и выявление скрытых потребностей.

Тщательная типология потребителя.

Организация обратной связи от потребителя. В одной из работ, посвященных производству полупроводниковых узлов и компонентов, отмечается, что 67 % нововведений сделано при участии потребителей.

Вышеперечисленные источники инноваций, находящиеся в деловой среде, изучаются и анализируются методами маркетинговых исследований.

Во внутренней среде организации также существует два вида источников инноваций:

· изменения внутренней среды организации;

· решение проблем и устранение недостатков организации.

Изменения внутренней среды организации не столько дают инновационную идею, сколько возможность инициации инновационного процесса.

Другой внутренний источник инноваций – решение проблем организации. При творческом решении проблем удается преодолеть существующие шаблоны, барьеры, стереотипы, найти новые подходы.

В заключение следует отметить, что по данным консалтинговых фирм для осуществления одной инновации в среднем необходимо иметь порядка 60 –80 разнообразных идей, которые должны будут пройти оценку и отбор. Далеко не все идеи по тем или иным причинам найдут свое быстрое воплощение.

2.2. Оценка инновационного потенциала организации

Оценка потенциала организации – это оценка ее возможностей для осуществления инновации, в которую может перерасти та или иная инвенция. Каждая организация имеет какие-то особенности, которые могут одну и ту же инновационную идею сделать либо возможной для реализации, причем с большим коммерческим успехом, либо абсолютно не возможной.

Для оценки потенциала организации проводится, прежде всего, предварительный контроль (контроль по правилу «рецептурных книг»), целью которого является определение соответствия количества и качества, имеющихся у организации ресурсов (трудовых, материальных, финансовых) требуемым для проведения инновации.

Рекомендуется после PEST анализа, который изучает рынок, провести SWOT-анализ, который изучает положение бизнес-единицы на рынке относительно конкурентов, концепцию продукции или идею. На основании такого анализа принимаются альтернативные варианты решений по реализации инноваций и строятся инновационные стратегии. Аббревиатура SWOT обязана своим происхождением 4 англоязычным словам: сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunity) и угрозы (threat) и именно на них и строиться SWOT анализ. SWOT-анализ включает в себя анализ ситуации внутри компании, а так же анализ внешних факторов и ситуацию на рынке. Все данные, впоследствии сводятся в одну таблицу состоящую из 4 основных полей: сила, слабость, возможности и угрозы. Такую таблицу, так же называют матрицей SWOT анализа.

Анализируя данные, расположенные в таблице, составляется список возможных действий для нейтрализации слабых сторон компании, в том числе за счет сильных. Так же, разрабатываются возможные варианты развития компании при изменении внешних факторов, способы использования сильных сторон для уменьшения рисков и т. д.

Таблица 2.1. Матрица SWOT – анализа

Возможности | Угрозы | |

Сильные стороны | На сколько сильные стороны позволяют использовать эту возможность | Могут ли сильные стороны позволить избежать этой угрозы |

Слабые стороны | На сколько слабые стороны мешают использованию этой возможности | На сколько слабые стороны препятствуют избеганию угроз |

Для оценки целесообразности проведения инноваций необходимо, прежде всего, спрогнозировать их последствия с точки зрения рисков – производственных, коммерческих, конкурентных, финансовых.

Необходимо также оценить степень радикальности изменений, которые несет с собой инновация. Эти изменения могут в сильной степени нарушить отлаженный процесс производства и привести к необратимым последствиям.

Следует соотнести – совпадают ли цели инновации с миссией организации, с ее стратегическими и тактическими целями.

Для оценки целесообразности проведения продуктовой инновации необходимо также изучить спрос на предполагаемую инновацию и определить предполагаемый объем потребительского рынка (максимальной возможности сбыта). Для этого проводится маркетинговый анализ рынка.

Понятие «инновационный потенциал» взаимосвязано с понятием «инновационная активность». Под инновационной активностью подразумевают интенсивность проведения инновационных преобразований на предприятии. Инновационная активность фирмы зависит не только от обеспеченности ресурсами. Во многом ее определяет организационная культура, включающая принципы и обязательства, на основании которых разрабатывается и реализуется стратегия развития компании; Организационная культура отражает особенности системы менеджмента на предприятии, которая должна быть приспособлена для осуществления инновационной деятельности. Главным фактором, отражающим инновационную активность фирмы и влияющим на интенсивность инновационных процессов на предприятии, является восприимчивость руководства к инновациям. Инновационность руководства означает готовность к реализации изменений в хозяйственном механизме предприятия, склонность к риску. В связи с неопределенностью, всегда сопутствующей внедрению нововведений, руководитель должен быть готов понести убытки и уметь их минимизировать. Восприимчивость организации к нововведениям зависит от масштабов компании. Она падает по мере увеличения предприятия, усложнения организационной структуры управления и рутинизации деятельности.

Для оценки инновационного потенциала компании могут быть использованы следующие показатели:

1) научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих ученую степень; количество рациональных предложений на одного сотрудника; количество патентов и пр.);

2) показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем объеме производимой продукции; количество лицензионных договоров и пр.);

3) продолжительность выполняемых работ (величина инновационного лага);

4) характеристика инновационности управляющей системы (формы стимулирования инновационной деятельности на предприятии; участие в реализации инновационных проектов высшего руководства; уровень свободы, предоставляемой участникам инновационной деятельности).

Инновационные изменения в структуре организации предприятия носят название организационных инноваций. Цели осуществления организационных инноваций:

1) реализация новой стратегии развития;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |