· контроль знаний.

Варианты использования презентаций в работе с учащимися с ОВЗ:

1. Проведение презентаций на уроке при объяснении нового материала: заранее созданная презентация заменяет классную доску при объяснении нового материала, способствуя фиксации внимания учащихся на каких-либо иллюстрациях, данных, формулах и т. п.

2. Наглядная демонстрация процесса (построение диаграмм, таблиц, моделирование физических опытов, построение географических карт), который невозможно или достаточно сложно провести с помощью плакатов или школьной доски.

3. Презентация по результатам выполнения индивидуальных и групповых проектов:

· подготовка учениками (самостоятельно или в группе) презентации для сопровождения собственного доклада;

· создание фотоальбомов как отчетов о проведенных группой учеников исследованиях в рамках деятельности по проекту.

4. Совместное изучение источников и материалов урока (например, обсуждение произведений искусства на основе мультимедийных энциклопедий, отсканированных графических изображений или полученных из Интернета материалов и пр.).

5. Корректировка и тестирование знаний:

· проведение дополнительных занятий в компьютерном классе или школьной медиатеке, когда отставшие или отсутствовавшие учащиеся самостоятельно изучают материал на основе презентаций;

· работа с тестирующими системами и тренажерами.

Использование электронных презентаций позволяет значительно повысить информативность и эффективность урока при объяснении учебного материала, способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемого материала. Результаты исследований показывают, что эффективность слухового восприятия информации составляет 15%, зрительного — 25%, а их одновременное включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65%. Мультимедиа программы представляют информацию в различных модальностях и тем самым делают процесс обучения детей с ОВЗ более эффективным. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти детей значительно дольше.

Кроме сочетания различных видов информации особенностями презентаций являются сжатость, краткость, логичность представленного материала. Слайды презентации могут содержать «опорные конспекты» к урокам, неоспоримыми достоинствами которых являются:

-сжатие большой дозы информации во внешне малые размеры с использованием ассоциации символов и выделением главного;

-наличие элементов обобщения и систематизации знаний по изучаемой дисциплине (разделам, темам).

Учебный материал в электронной презентации, как правило, представлен в краткой форме, что имеет достаточно веские основания для существования наряду с полным учебным материалом. Такое представление дает качественно иной ракурс для рассмотрения содержания, что достаточно эффективно как на этапе вводных занятий по теме, так и на стадии обобщения и систематизации учебного материала.

Изложение содержания материала может осуществляться в виде текста, рисунков, таблиц, графиков (т. е. в обычном «книжном» виде, хотя в презентацию могут быть интегрированы и элементы, не свойственные бумажным носителям, такие как анимация, видеовставки, звуковые фрагменты и проч.), что особенно актуально при обучении детей с отклонениями в развитии. При этом графическое представление учебного материала позволяет передать необходимый объем информации при краткости его изложения.

Преподавателями активно разрабатываются электронные презентации, включающие:

· виртуальные экскурсии по странам, музеям, памятным местам;

· опорные схемы, таблицы, графики;

· иллюстративно-справочный материал и анимированные модели.

В последнее время на сайтах, посвященных вопросам развития и коррекции детей, имеющих проблемы в обучении, появился новый вид электронных образовательных ресурсов – развивающие мультимедийные игры-презентации. Отличием таких игр от обычных презентаций является наличие особого алгоритма, который с помощью системы гиперссылок позволяет управлять процессом игры, обеспечивая обратную связь с ребенком. Если ребенок выбирает правильный ответ, то программа переходит к слайду «Правильно!» или «Ты молодец!». При неверном ответе на экране появляется слайд «Неверно, подумай еще!» или «Повтори правило!» и т. п. При этом презентация слайдов обратной связи может сопровождаться звуковым сигналом (мелодией или озвученным ответом).

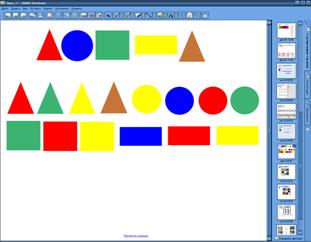

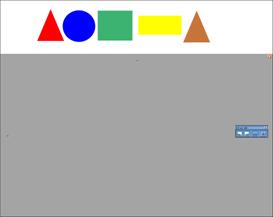

Для создания игр-презентаций, имеющих целью развитие высших психических функций учащихся с ОВЗ, подойдут задания, в которых ребенку предлагается выбрать правильный вариант (или несколько вариантов) ответа на поставленный вопрос. Причем задания и ответы могут быть как в виде текста (отдельных слов, словосочетаний, предложений), так и в виде картинок, схем, геометрических фигур, символов и т. д.

Рассмотрим несколько примеров развивающих упражнений для развития мышления и речи детей с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возрастов.

Игра «Четвертый лишний». На первом слайде – задание: «Какая картинка лишняя?» («Какое слово лишнее?») и варианты ответов в виде слов или картинок.

В случае верного ответа на экране появляется изображение цветка и надпись «Ты абсолютно прав!» в сопровождении речевого сигнала «Молодец», а ребенку предлагается следующее задание. В случае неправильного выполнения слышится фраза: «Неверно! Подумай еще!» и появляется слайд с изображением грустного персонажа, после чего игра снова возвращает ребенка к этому заданию.

Игра «Аналогии». На первом слайде – задание: «Подбери слово по аналогии». Например:

Игра «Аналогии». На первом слайде – задание: «Подбери слово по аналогии». Например:

В зависимости от ответа ребенка программа переходит к слайдам «Правильно!» или «Неправильно».

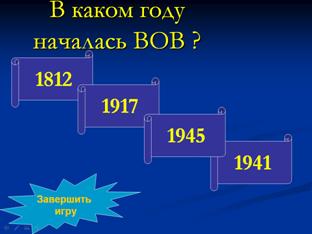

Игра «Выбери ответ». На первом слайде предлагается вопрос и несколько вариантов ответов в виде текста или картинок, например:

Игра «Выбери ответ». На первом слайде предлагается вопрос и несколько вариантов ответов в виде текста или картинок, например:

В случае правильного ответа на экране демонстрируется слайд с изображением пляшущего зайца и надписью «Правильно!» в сопровождении жизнерадостной мелодии. После этого программа переходит к следующему заданию. В случае неверного ответа появляется слайд с надписью «Неправильно!» и изображением плачущего крокодила, звуковой сигнал, после чего снова предлагается то же задание.

В случае правильного ответа на экране демонстрируется слайд с изображением пляшущего зайца и надписью «Правильно!» в сопровождении жизнерадостной мелодии. После этого программа переходит к следующему заданию. В случае неверного ответа появляется слайд с надписью «Неправильно!» и изображением плачущего крокодила, звуковой сигнал, после чего снова предлагается то же задание.

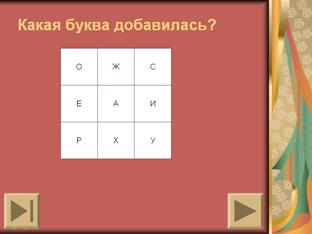

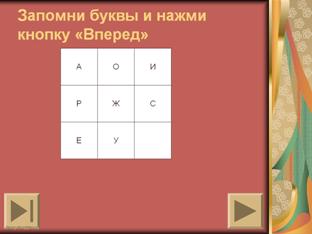

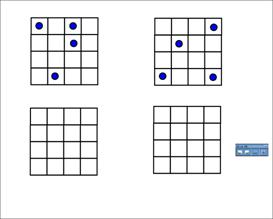

Игра «Что изменилось?». Ребенку предлагается запомнить ряд символов, слов или картинок. На втором слайде демонстрируются те же изображения с изменениями (например, вместо одного объекта появляется другой, либо один объект исчезает, либо добавляется новый). Приведем пример подоюного задания:

Для того, чтобы самостоятельно сделать игры подобного рода, пользователю достаточно элементарных навыков работы в программе «Microsoft PowerPoint». Ниже мы приводим примерный алгоритм, который поможет овладеть базовыми навыками создания развивающих игр-презентаций.

Алгоритм создания развивающих игр-презентаций

в программе Microsoft PowerPoint

1. Определитесь с последовательностью слайдов:

2. Для каждого варианта ответа сделайте «Настройку действия»:

· выделите фигуру или надпись с вариантом ответа левой кнопкой мыши;

· правой кнопкой мыши вызовите меню и выберите «Настройка действия»;

· в окне ««Настройка действия» поставьте галочку в пункте «Перейти по гиперссылке» и выберите слайд, к которому следует перейти (например, «Следующий слайд» или «Последний показанный слайд» или «Слайд…» - указать конкретный слайд)

· добавьте музыкальное сопровождение, прикрепив звуковой файл: в окне «Настройка действия» поставить галочку в пункте «Звук» и указать звуковой файл и путь к нему (для этого нужно заранее подготовить нужные звуковые файлы в папке с игрой). Удостоверьтесь в том, что звук возникает одновременно с появлением слайда на экране.

3. На слайде «Правильно» - добавьте управляющую кнопку «Далее» - гиперссылка «Следующий слайд»

4. На слайде «Неправильно» - добавьте управляющую кнопку «Далее» - гиперссылка «Последний показанный слайд»

5. На каждом слайде желательно добавить управляющую кнопку «Завершить игру» (гиперссылка «Завершить показ»), чтобы ребенок имел возможность выйти из игры в любой момент. Следует напомнить ребенку о том, что альтернативным вариантом завершения игры может быть нажатие клавиши «Escape».

Игры-презентации можно широко использовать как на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях с детьми дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов, имеющими ОВЗ. Каждый учитель или специалист коррекционного профиля может смоделировать игры-задания на материале своего учебного предмета в соответствии с темой урока (или занятия). Такой подход даст возможность развивать высшие психические функции, речевые навыки детей, имеющих проблемы в развитии. Умение работать в программе «PowerPoint» дает педагогу возможность индивидуализировать процесс обучения, подбирая материал по тематике и уровню сложности, по форме предъявления, расширяя разнообразие видов заданий и наглядного материала.

Итак, как показывает опыт, с активным внедрением мультимедийных презентационных инструментальных средств претерпели существенные изменения подходы к проектированию урока, позволяющие качественно по-новому использовать наглядно-иллюстративные методы, стимулируя различные виды интеллектуальной деятельности и эмоциональной работоспособности учащихся с ОВЗ.

Оптимизация процесса обучения детей с ОВЗ с помощью интерактивной доски

Практика использования интерактивной доски в образовательном процессе показала, что это инструментальное средство предоставляет уникальную возможность за счет сочетания компьютерных и традиционных методов организации учебной деятельности повысить эффективность урока, познавательную активность школьников, мотивацию педагогов к повышению уровня педагогического мастерства.

Интерактивная доска позволяет педагогу:

· вносить пометки и замечания в демонстрируемый материал, тем самым поощряя импровизацию и гибкость;

· делать записи маркерами нескольких цветов, писать поверх изображения, не теряя визуального контакта с классом и не привязываясь к своему компьютеру;

· затенять изображения и делать их видимыми в нужный для учителя момент: при объяснении материала учитель может на изображении схемы, чертежа (например, к задаче) делать любые поясняющие записи либо использовать только чистый экран интерактивной доски и полностью процесс объяснения проводить с записями формул и пояснений;

· сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая много времени и сил, упрощая проверку усвоенного материала;

· сохранять в компьютере всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и пометками для последующего просмотра и анализа, в том числе и в виде видеозаписи.

Базовые принципы работы с интерактивной доской практически полностью копируют традиционные для обычной "меловой" (или "фломастерной") доски. Выполнять же на доске операции с информационными объектами могут даже первоклассники и дошкольники - ведь для этого не нужно уметь работать ни с компьютером, ни с традиционными периферийными устройствами ввода информации (клавиатурой, мышью), ни с операционной системой или другими программами.

Вместе с тем, интерактивная доска даже при использовании только лишь поставляемого вместе с ней простейшего программного обеспечения позволяет подготовить и провести урок на качественно новом уровне. Именно поэтому интерактивные доски заслужили признание учителей, методистов и, конечно же, учащихся во всем мире. Их отзывы и результаты педагогических исследований, посвященных возможностям применения интерактивных досок в учебном процессе, можно увидеть на сайте, специально посвященном интерактивным доскам SMART Board (http://www.smartboard.ru); там же приводятся инструкции пользователям, различные советы и рекомендации.

Усвоение содержания учебных программ возможно при наличии у учащихся достаточно высокого уровня развития высших психических функций (логического мышления, памяти, восприятия, внимания, зрительно-моторной координации, пространственной ориентировки). Заниматься развитием этих функций просто необходимо и делать это надо систематически и целенаправленно, ибо младший школьный возраст обладает глубокими потенциальными возможностями для развития личности учащегося, его интеллектуальных способностей.

Как и когда это надо делать, если на уроке катастрофически не хватает времени на освоение школьной программы? Тем более задачи на развитие мышления, памяти и познавательных способностей требуют значительных усилий и, прежде всего, временных затрат со стороны педагога в плане их подготовки (например, красочного оформления заданий, схем, рисунков на плакатах) и использования на уроке (зачастую подготовка доски занимает значительно больше времени, чем само решение творческой задачи).

С этой точки зрения интерактивная доска обладает огромным потенциалом в плане конструирования познавательных задач, «реанимирования» существующих методов и средств развития высших психических функций учащихся с ОВЗ, поиска новых способов вовлечения детей в процесс активной мыслительной деятельности.

Развитие мыслительных операций

Упражнение 1 (разработано студенткой СГПУ ).

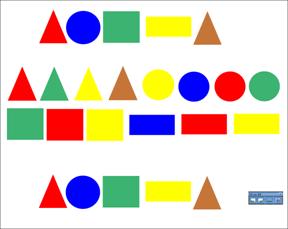

Идея упражнения. В начальной школе учащиеся должны овладеть такими элементами логических действий как сравнение, классификация, выделение признаков предметов, определение знакомого понятия через род и видовое отличие, делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки.

Поэтому целесообразно начинать обучение логическим действиям с формирования соответствующих элементарных умений, постепенно усложняя задания. При помощи упражнений не только закрепляются, но и уточняются предметные знания детей, поскольку задания в большинстве своем строятся на математическом или лексическом материале, совершенствуются навыки мыслительной деятельности.

Детям непрерывно приходится заниматься анализом, сравнением, составлять объекты, абстрагировать и обобщать. При этом обеспечивается одновременное развитие ряда важнейших интеллектуальных качеств ребенка: внимания, памяти, различных видов мышления, речи, наблюдательности и т. д.

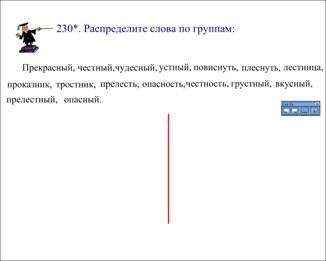

Методика выполнения упражнения. Учащимся предлагается разделить слова на две группы (рис. 1, а).

Методика выполнения упражнения. Учащимся предлагается разделить слова на две группы (рис. 1, а).

Учитывая специфику упражнения, может быть предложено несколько способов деления слов на множества:

· по цвету геометрической фигуры, в которой написано слово;

·

Рис. 1, а

по форме геометрической фигуры, в которой написано слово;· собственные и нарицательные имена существительные.

Кроме того, учащимся предлагают определить свойство множества слов, изображенных на слайде, и найти слово, не обладающее этим свойством (дидактическая игра «Кто лишний?»). Среди перечисленных слов могут оказаться лишними слова «цирк» (единственное слово, состоящее из одного слога) и «лица» (слово, обозначающее множественное число) (рис. 1,б и рис. 1, в соответственно).

Рис. 1, б

Рис. 1, в

Технология подготовки упражнения. Соответствующие геометрическая фигура и слово группируются (слово при этом размещается на переднем плане) и перемещаются по доске как отдельные объекты.

Традиционными в плане развития логического мышления являются упражнения на выявление закономерностей в логических последовательностях.

Преимущества подготовки такого рода заданий с помощью интерактивной доски очевидны: не требуется использования традиционно используемых плакатов или магнитных досок для закрепления фигур.

Упражнение 2.

Рис. 2, б

Рис. 2, а

Каждая из фигур этого множества должна быть также подготовлена для клонирования с помощью специальной утилиты (необходимо исключить возможность перемещения фигуры из ее начального места расположения).

Последовательно можно усложнять задания (Рис. 2,б).

Упражнение 3.

Идея упражнения. Необходимость поиска новых эффективных средств развития комбинаторно-логического мышления у школьников обусловлена его значимостью для дальнейшей самореализации личности в современном обществе. Для его развития учителя могут включать в урок дидактические игры с лексическими единицами (буквами, слогами, словами), геометрическими фигурами, числовые задачи.

Пример 1.

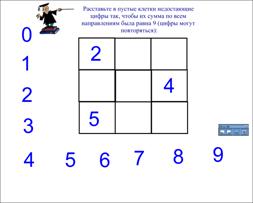

Так, эффективным средством развития комбинаторного математического мышления являются логические задачи с числовыми квадратами, которые без мела и тряпки становятся достаточно привлекательными в плане их решения: Расставьте в пустые клетки недостающие цифры так, чтобы их сумма по всем направлениям была равна 9 (цифры могут повторяться).

Рис. 3, а

Рис. 3, б

Технология подготовки упражнения. К рабочему полю должна быть применена утилита закрепления объекта на слайде. Так как по условию задачи цифры могут повторяться, то к каждой из них должна быть применена утилита множественного клонирования.Пример 2.

Идея упражнения. Развитию комбинаторно-логического мышления в значительной степени способствуют дидактические игры с лексическими единицами (буквами, слогами, словами) по конструированию новых слов. Получая новое слово, младшие школьники с ОВЗ обогащают свой словарный запас.

Технология подготовки упражнения. Буквы (рис. 3,б), слоги или слова (рис. 3,в) размещаются на слайде как отдельные объекты.

Поскольку буквы (рис. 3,б) участвуют в формировании нескольких слов, то к ним должна быть применена утилита множественного клонирования.

Поскольку буквы (рис. 3,б) участвуют в формировании нескольких слов, то к ним должна быть применена утилита множественного клонирования.

При размещении слогов или слов на «карточках» выполняется группировка двух объектов: геометрической фигуры и надписи.

Рис. 3, б

Методика выполнения упражнения. Используя технологию Drag & drop («бери и тащи»), учащиеся конструируют новые слова, поясняя их лексическое значение.Так, пояснения лексического значения требует устаревшее слово «чело» (и, соответственно, «человек»), специальный термин «волокно», можно попросить рассказать учащихся, что они знают о таких животных, как як и вол.

Совершенствование сенсомоторной сферы

Приоритетными школьно-значимыми функциями, обеспечивающими успешность обучения детей в начальной школе, являются, прежде всего, зрительный анализ и синтез, зрительное внимание, зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка. Недостаточная сформированность этих функций у младших школьников с ОВЗ диктует необходимость применения различного рода упражнений, направленных на их коррекцию.

Упражнение 4.

Рис. 4

Идея упражнения. Упражнение направлено на развитие зрительного восприятия и внимания. Учащимся предлагается найти отличия между фигурой изображенного на рисунке человека и его тенью (рис. 4)

Идея упражнения. Упражнение направлено на развитие зрительного восприятия и внимания. Учащимся предлагается найти отличия между фигурой изображенного на рисунке человека и его тенью (рис. 4)

Технология подготовки заданий. Как правило, при конструировании подобных заданий к объектам, изображенным на слайдах, применяется утилита закрепления объекта на слайде.

Методика выполнения упражнений. Задания, подготовленные в программе Smart Notebook, могут быть распечатаны и предложены школьникам как раздаточный материал для индивидуального выполнения. Проверку выполнения заданий можно осуществлять у доски.

Рис. 5, б

Рис. 5, а

Упражнение 5.Идея упражнения. Упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной координации, могут быть составлены с использованием различного предметного материала. Так, учащимся может быть предложено для каждой из геометрических фигур (рис. 5, а) найти свое окошечко. При этом закрепляются понятия цвет и форма. Аналогичные действия на развитие зрительно-моторной координации учащиеся выполняют, конструируя новые слова. (Рис. 5, б).

Упражнение 6.

Идея упражнения. Огромный интерес у младших школьников вызывают различные игры-головоломки, которые способствует развитию образного и логического мышления, произвольного внимания, зрительного восприятия,  анализа и синтеза; учат правильно воспринимать связь между частью и целым; развивают мелкую моторику руки.

анализа и синтеза; учат правильно воспринимать связь между частью и целым; развивают мелкую моторику руки.

При этом большим интересом пользуются упражнения-мозаики, которые способствуют формированию навыков выполнения операций зрительного анализа и синтеза.

Учащимся может быть предложено составить рисунок из множества его фрагментов. В качестве исходного материала для конструирования объектов могут быть выбраны иллюстрации к литературным произведениям. С помощью графического редактора Paint можно создать иллюстративный материал к заданию «Собери картинку», в котором детям предлагается сконструировать изображение из частей.

Развитие памяти

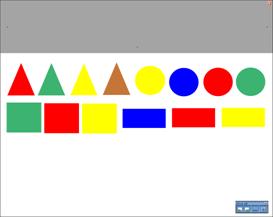

Традиционными в плане тренировки памяти являются упражнения на восстановление последовательности (например, геометрических фигур).

Технология перемещения объектов по экрану Drag & drop («бери и тащи»), как было показано выше, позволяет спроектировать на компьютере задания на установление соответствия, классификацию, сортировку и др.

Задание 7.

Учитель в среде SMART Notebook готовит слайд, на котором изображена запоминаемая последовательность геометрических фигур разного цвета (рис. 7, а (1)) и множество фигур, различных по форме и цвету (рис 7, а, (2)), среди которых обязательно должны быть те, из которых составлена исходная последовательность. Каждая из фигур этого множества должна быть подготовлена для клонирования с помощью специальной утилиты Множественного клонирования.

Рис. 7, а

Нижняя зона слайда (рис. 7, а, (3)) предназначена для воссоздания исходной последовательности.

На первом этапе учащимся предлагается запомнить последовательность геометрических фигур. Вспомогательное множество фигур закрыто, чтобы не отвлекать внимания учащихся.

Рис. 7, б

Через несколько секунд учитель закрывает исходную последовательность и открывает множество фигур, клонируя которые, учащиеся должны ее воссоздать.

Рис. 7, в

Количество фигур в последовательности, их форма и цвет определяют сложность задания.

На следующем этапе сравниваются исходная и воссозданная последовательности.

Рис. 7, г

Задание 8.

Для тренировки зрительной памяти достаточно часто используются таблицы, в некоторых ячейках которых нарисованы точки:

![]()

Учащиеся рассматривают таблицы (например, в течение 15 секунд), запоминают количество точек и их расположение.

Учитель, используя инструмент затемнения экрана, закрывая его верхнюю часть. В нижней части учащиеся должны воспроизвести запомненное расположение точек.

Рис. 4, б

Рис. 3, б

Итак, создание подобных упражнений с помощью интерактивной доски и включение их в ежедневную практику нацелено на развитие у младших школьников с ОВЗ мышления, памяти, внимания, зрительного восприятия, анализа и синтеза, пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук и коррекцию их недостатков.Предложенные дидактические игры помогут сделать процесс обучения более продуктивным, разнообразным и интересным.

В соответствии с особенностями развития учащихся и целями решения разного рода задач учитель может предложить различные комплексы упражнений, направленных на развитие познавательных и творческих способностей учащихся.

Интерактивная доска при этом избавит учителя от длительной и изнурительной работы по подготовке наглядного материала, что позволит перейти от эпизодического решения творческих задач к целенаправленной деятельности по развитию мыслительных способностей младших школьников.

Использование интерактивной доски в процессе обучения грамоте детей с ОВЗ

Экспериментально доказано, что одной из необходимых предпосылок обучения письму и чтению (обучения грамоте) является осознание звуковой структуры слова. Для учащихся, имеющих нарушения речи, развитие фонематического восприятия и представлений, навыков звукового, слогового, языкового анализа и синтеза имеет первостепенное значение в коррекционной работе. Поэтому задания на совершенствование фонематических операций школьников важно включать в урок не только на этапе обучения грамоте, но и в процессе дальнейшего изучения русского языка.

Упражнение 9

Идея упражнения: ознакомление детей со звуковым составом русского языка, обучение звуковому анализу и синтезу, а также активизация устной речи школьников.

Работа по составлению звуковой схемы слова превращается в увлекательную игру: нужно угадать слово и построить для него звуковую схему или найти слово, соответствующее определенной схеме; найти лишнее среди слов; разделить слова на два множества по определенному принципу (слова начинаются на мягкий, глухой звук [c]; в словах есть мягкий, звонкий звук [з] и т. п.). Задания сопровождаются иллюстративным рядом. В таких заданиях применяется утилита множественного клонирования.

Технология подготовки задания. В нижней зоне экрана размещаются условные обозначения гласных, твердых согласных (глухих и звонких) и мягких согласных (глухих и звонких).

Рис. 9

Методика выполнения упражнения. Формирование полноценного звукового анализа предусматривает определенную последовательность действий. Дети последовательно выделяют звуки из слова на основе громкого проговаривания, называют каждый из них, соотносят его с графическим изображением и вставляют в схему выбранный соответствующий условный заместитель звука.

Умение выделять из слова отдельные звуки еще не обеспечивает навыков звукового анализа, необходимых для успешного овладения грамотой. Это только его начальная ступень. Звуковой анализ включает в себя не только различение и вычленение того или иного звука, но и установление его точного места в слове, объединяя звукопроизношение, чтение и письмо. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы научить детей устанавливать точное место звука в слове, определять последовательность звуков в слове.

Упражнение 10

Идея упражнения: упражнять детей в дифференциации оппозиционных звуков, развивать фонематический слух.

Технология подготовки упражнения. В центральной части слайда располагается домик, на крыше которого написана буква. Объекты группируются и закрепляются на слайде.

В нижней части слайда размещаются изображения животных.

Рис. 10, а

Рис. 10, б

Методика выполнения упражнения. Учащиеся должны выбрать тех животных, в названии которых есть звук, соответствующий букве на крыше, и поселить их в домике.

Например: домики с буквами Ш (рис. 10, а) и Ц (рис. 10, б). Выложены следующие картинки: собака, цапля, лягушка, цыпленок, синица, мышка, курица, кошка, щенок. Предварительно все слова проговариваются.

Упражнение 11

Идея упражнения: упражнение направлено на развитие фонетико-фонематического восприятия у младших школьников, совершенствование звукового анализа и синтеза в речевой деятельности учащихся, профилактика дисграфии на фоне фонетико-фонематических нарушений, отработка навыков чтения.

Технология подготовки упражнения. На экране телевизора закрыто слово. В нижней части слайда размещаются картинки с изображениями животных, названия которых начинаются на каждую букву спрятанного слова по порядку. (рис. 11, а).

Методика выполнения упражнения. Учащиеся должны по первым буквам названий картинок сложить спрятанное слово. Если учащиеся правильно называют слово, учитель демонстрирует на экране телевизора спрятанное слово.

Например: месяц — спрятанное слово.

Картинки: медведь, енот, собака, як, цапля.

Рис. 11, а

Рис. 11, б

На следующем этапе учащиеся составляют звуковую схему отгаданного слова, используя соответствующие условные обозначения.

Интерактивная доска на уроках русского языка в начальной школе

Как показывает практика, «начальная школа — это период в обучении, когда создаются наиболее благоприятные психологические предпосылки для формирования познавательной активности ребенка, его способности всесторонне воспринимать учебную информацию» [32]. И каждый урок должен быть направлен на формирование системного восприятия окружающего мира.

Эффективность решения педагогических задач зависит от выбранных учителем дидактических средств. Проиллюстрируем возможность ее решения с применением интерактивной доски на уроках русского языка в 3 классе на примере изучения темы «Слова с непроизносимыми согласными».

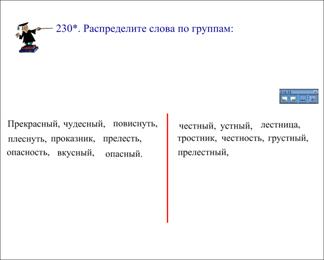

Упражнение 12

При выполнении задач на классификацию лексических единиц характеристическое свойство, как правило, задается определенной орфограммой. Например, выполняя упражнение 12, учащиеся должны распределить слова, представленные на рисунке 12, а, по группам. В отличие от традиционного способа, выполняя это упражнение на интерактивной доске с использованием описанной выше технологии Drag & drop («бери и тащи»), ученик больше внимания может уделить комментированию, делая акцент на аргументации, почему слово попадает в ту или иную группу. В этом случае нет необходимости держать учебник в руках, выписывать слова, переключать внимание от учебника к доске. Учащийся может полностью сосредоточить внимание на смысле выполняемого упражнения.

При выполнении задач на классификацию лексических единиц характеристическое свойство, как правило, задается определенной орфограммой. Например, выполняя упражнение 12, учащиеся должны распределить слова, представленные на рисунке 12, а, по группам. В отличие от традиционного способа, выполняя это упражнение на интерактивной доске с использованием описанной выше технологии Drag & drop («бери и тащи»), ученик больше внимания может уделить комментированию, делая акцент на аргументации, почему слово попадает в ту или иную группу. В этом случае нет необходимости держать учебник в руках, выписывать слова, переключать внимание от учебника к доске. Учащийся может полностью сосредоточить внимание на смысле выполняемого упражнения.

Рис. 12, а Рис 12, б

Рис. 12, а Рис 12, б

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |