ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ, КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

ГОЛЬЦОВ В. А.1,2, ГОЛЬЦОВА Л. Ф.1,2, ВЕЗИРОГЛУ Т. Н.2,3

1 – Донецкий национальный технический университет

2 – Международная ассоциация водородной энергетики (МАВЭ)

3 – UNIDO-ICHET

Посвящается светлой памяти

Рытвина

Аннотация. Обобщены первые аналитические исследования состояния и перспектив развития мировой водородной экономики в свете задач, поставленных профессором . Кратко изложены история вопроса, современный уровень развития мировой водородной экономики, ключевая, лимитирующая роль платиновых металлов в техническом и рыночном продвижении водородных технологий и водородных энергетических систем в мировую экономику.

Ключевые слова: Водородная экономика, топливные элементы, платиновые металлы.

1. Введение. История вопроса: зарождение и развитие концепции

В ХХ веке полностью сформировалась экономика, основанная на ископаемых топливах (прежде всего на нефти и природном газе). Наряду с перманентным достижением успехов, экономика нефти и газа постепенно и неотвратимо ведет человечество к общемировой экологической катастрофе (парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди и т. д.) и глобальным геополитическим потрясениям (из-за ограниченности мировых запасов нефти и газа и неадекватного восприятия угрозы мировой экологической катастрофы).

В разгар энергетического кризиса 70-х годов ХХ столетия по инициативе “водородных романтиков” была образована (1974 г.) Международная ассоциация водородной энергетики (МАВЭ) со штаб-квартирой в Институте чистой энергии Майамского университета (США), которая приступила к изданию международного журнала “The International Journal of Hydrogen Energy” [1] и стала проводить Всемирные конференции по водородной энергетике [2]. В эти же годы в СССР стал интенсивно разрабатываться более широкий энерготехнологический вариант водородной концепции, а именно “Атомно–водородная энергетика и технология”. Концепция была поддержана на государственном уровне, и СССР вошел в МАВЭ. Ежегодно стали публиковаться сборники обзорно–аналитических и научно-технических работ (каждый сборник объемом 230–250 страниц) [3], стали проводиться Всесоюзные конференции и семинары (Москва, Донецк), Всесоюзные молодежные школы (Донецк, Ионава, Тула и т. д.), в каждой из которых принимали участие от 250 до 500 ученых, инженеров, руководителей производства.

В 70–80-х годах ХХ века концепция водородной энергетики была полностью разработана и детализирована, был осуществлен ее наукометрический анализ и разработана ее структура (сноски см. в [4]). Далее под влиянием начавшейся коммерциализации водородной техники и водородных технологий (водородные автомобили, топливные элементы, водород–никелевые батареи, усовершенствованные электролизеры и т. д.), концепция водородной энергетики трансформировалась и утвердилась концепция водородной экономики.

В конце ХХ века для специалистов уже стало совершенно очевидным, что в ХХI веке произойдет эпохальная смена основного энергоносителя: ископаемые топлива будут постепенно вытесняться новым экологически чистым энергоносителем – водородом. При этом в жизни человечества неизбежно произойдут основополагающие и материальные, и духовные изменения. Осмысление этого планетарного процесса с позиции учения Вернадского привело к зарождению и развитию новой крупномасштабной Концепции МАВЭ о водородной цивилизации будущего ([4–8] и сноски в этих работах).

Концепция водородной цивилизации (далее Концепция) состоит из трех взаимозависимых и взаимообусловленных составляющих: индустриально–экологической, гуманитарно–культурной, геополитической – международно–правовой.

В основе первой из них (индустриально–экологической) лежит учение Вернадского о биосфере, а в своем развитии она, кроме того, опирается на синергетику – современную науку о развитии сложных, открытых, самоорганизующихся систем, каковой является биосфера.

Гуманитарно–культурная составляющая Концепции исходит из учения Вернадского о ноосфере и его культурно–философского наследия, а в своем развитии она опирается на современные достижения философии, культурологии и других гуманитарных дисциплин. В частности, Концепция осмысливает и раскрывает вопрос о соотношении и взаимосвязи теории перехода к водородной цивилизации и синергетической концепции мироздания. Историческая задача Концепции в ее гуманитарно-культурном аспекте состоит в формировании массового водородно-экологического и ноосферного сознания населения отдельных стран, а затем и всего человечества, которое позволит принять новую парадигму качества жизни и послужит гуманитарно–культурной основой для введения в жизнь мирового сообщества законодательно–экономического механизма перехода в эру водородной цивилизации.

Геополитическая – международно–правовая составляющая Концепции утверждает правомерность и неизбежность возникновения в мировом сообществе глобальных и локальных геополитических и геоэкономических противоречий в процессе исторически длительного перехода в эру водородной цивилизации. Концепция обосновывает приоритетность международно–правовых подходов, методов и норм для разрешения геополитических и геоэкономических противоречий и конфликтов, прежде всего, под эгидой ООН и ее структурных организаций (УНИДО, ЮНЕСКО и т. д.).

Концепция МАВЭ формулирует этапы цивилизационного процесса, которые начнут осуществляться в ХХI веке, и раскрывает законодательно–экономический механизм перехода к водородной цивилизации.

2. Первые годы ХХI века: прогресс водородной экономики

В течение последних лет водородная экономика получила мощное развитие во всех возможных направлениях: топливные элементы, водородные автомобили и водородные заправочные станции, Ме–Н-батареи, улучшенные электролизеры, другие виды водородных технологий и водородных энергетических систем. Полную информацию по этому вопросу можно получить в Интернете, в массовой прессе, в научных журналах, в трудах международных водородных конференций (см., например, [7,8] и цитируемую в них литературу).

Очень важно, что во многих странах проблема водородной экономики заняла свое место на правительственном и межправительственных уровнях.

Успехи водородной экономики можно продемонстрировать наиболее наглядно на примере быстрого роста количества водородных заправочных станций в мире: до 2003 г. было введено в строй 35 водородных заправочных станций, а в 2005 г. уже работало 220 водородных заправочных станций. Более 50 стран мира имеют (или планируют иметь) национальные программы перехода к водородной экономике. Приведем для иллюстрации лишь несколько наиболее ярких примеров.

США (решение президента Буша, принятое Конгрессом) планируют к 2020 г. заменить половину потребляемой нефти водородом. При этом будут решены не только собственные энергетические проблемы, но и будет достигнута высокая ступень энергетической независимости (Hydrogen Security). Япония на уровне правительства планирует рост выпуска водородных автомобилей в следующих масштабах: 2010 г. – 50 тыс., 2020 г. – 5 млн., 2030 г. – 15 млн., а далее выпуск водородных автомобилей будет регламентировать рынок.

Объединенная Европа имеет масштабные планы перехода к водородной экономике. В Берлине, Гамбурге работают водородные заправочные станции и в девяти странах проходят обкатку водородные городские автобусы. Мюнхенский международный аэропорт полностью обслуживается водородным автотранспортом. Маленькая Исландия объявила, что к 2030 г. она полностью перейдет на водородную экономику (см. в [9,10]). Этот список примеров можно расширять и расширять.

По инициативе МАВЭ Организация индустриального развития ООН (UNIDO, Вена) провела многолетний мониторинг развития водородной энергетики и водородной экономики и приняла положительное решение (2003 г.) об учреждении (совместно с правительством Турции) в Стамбуле Международного центра по водородным энергетическим технологиям (United Nations Industrial Development Organization – International Centre for Hydrogen Energy Technologies: UNIDO–ICHET). Турция была избрана для создания UNIDO–ICHET не случайно. Этот выбор обусловлен тем, что Турция занимает выгодное географическое и геополитическое положение (между богатым севером – развитые страны и бедным югом – развивающиеся страны), которое соответствует международным задачам UNIDO.

Таким образом, мировое развитие водородной экономики вошло в поле международного сотрудничества под патронатом ООН : Организации индустриального развития и вновь созданного Международного центра UNIDO–ICHET. ДонНТУ имеет договорные отношения с этими международными организациями и принимает активное участие в их многосторонней деятельности и, в том числе, в разработке концепции мирового развития водородной экономики [6].

3. Ключевая роль платиновых металлов

Академик МАИ, профессор был первым, кто полномасштабно осознал и “поднял на щит” новую ключевую роль платиновых металлов в развитии мировой водородной экономики и инициировал прогнозно-аналитическую работу по этой проблеме в ряде организаций под эгидой МАИ: “НПК “Суперметалл”, ДонНТУ, ДонИФЦ ИАУ, МИРЭА, Центр развития международного сотрудничества производителей и потребителей драгоценных металлов, редколлегия журнала “Драгоценные металлы и драгоценные камни”, редколлегия журнала “Вестник водородной экономики и экологии”.

3.1. Топливные элементы и платиновые металлы

Знание основных принципов работы топливных элементов становится необходимой составной частью технической культуры человечества, подобно тому как знание принципов работы автомобиля давно является элементом массового сознания. В настоящее время разработано много типов топливных элементов. При этом все они работают на основе одних и тех же физических принципов. Рассмотрим далее принципы работы ТЭ на примере топливного элемента на твердополимерном электролите (ТПЭ-ТЭ).

Единичная ячейка ТПЭ-ТЭ схематично изображена на рис. 1 [10]. Как видно, топливный элемент состоит из анода (водородный электрод, позиция 1, рис. 1) и катода (кислородный электрод, позиция 2, рис. 1). Анод и катод разделены твердополимерным электролитом в виде мембраны (позиция 3, рис.1).

Топливом служит газообразный водород, который вводится в анод. Анод содержит платиновый катализатор, в результате чего молекулы водорода адсорбируются на поверхности катализатора и сначала распадаются на атомы, а затем атомы водорода распадаются на положительно заряженные протоны (Н+) и отрицательно заряженные электроны (е-).

Важнейшая особенность твердополимерной мембраны (3, рис. 1) состоит в том, что через нее могут проникать (диффундировать) к катоду только положительно заряженные протоны (Н+). Соответственно, на водородном электроде (1, рис. 1), с которого уходят протоны, накапливаются избыточные электроны, и он заряжается отрицательно.

Напротив, на кислородном электроде (2, рис. 1) накапливаются протоны, и он заряжается положительно. Другими словами, между анодом и катодом возникает разность потенциалов (ЭДС). Поэтому при соединении анода и катода внешней электрической цепью (позиция 4, рис. 1) в ней течет электрический ток, который может совершать полезную работу (на рис. 1, как пример, показана горящая электрическая лампочка). Электроны, поступившие по электрической цепи на катод, делают возможной (с участием катализатора) реакцию образования воды из проникших через мембрану протонов и кислорода, подаваемого извне на катод:

O2 + 4H+ + 4e- « 2H2O + Q* , (1)

где Q* – тепловой эффект реакции (1) (выделяется тепло).

Рис.1. Принципиальная схема устройства и работы топливного элемента.

Н2 – молекула водорода; Н – атом водорода; Н+ – протон; е - – электрон; О2 – молекула кислорода; О – атом кислорода; Н2О – молекула воды;

1 – анод (каталитический слой); 2 – катод (каталитический слой); 3 – мембрана (твердополимерный электролит); 4 – внешняя электрическая цепь.

Напомним, что при обычном способе сжигания водорода протекает химическая реакция горения: O2 + 2H2 ® 2H2O + Q . (2)

При этом химическая энергия реагентов (водорода и кислорода) в реакции горения полностью переходит только в тепло и Q есть тепловой эффект реакции (2).

Как ясно из вышесказанного, реакция образования воды из водорода и кислорода в ТЭ проходит иначе (реакция (1)). Здесь окисление водорода проходит как электрохимическая реакция, и в ее результате большая часть химической энергии реагентов (83 % теоретически) напрямую (что особенно важно!) преобразуется в энергию электрического тока и лишь частично в соответствующее тепло (Q* << Q). Таким образом, топливный элемент является весьма эффективным источником электрического тока и дополнительно к этому – источником низкопотенциального тепла. С технической точки зрения особенно ценно, что этот источник электрического тока действует непрерывно, пока к его электродам подводятся водород и кислород. Это является еще одним преимуществом ТЭ по сравнению с широко применяемыми ныне электрическими аккумуляторами, работа которых периодически прерывается для подзарядки, и тем более по сравнению с электрическими батарейками одноразового пользования.

Важнейшей составной частью топливных элементов являются платиновые катализаторы, как правило, на углеродном носителе: Pd/C; Pt–Ir/C; Pt–Pd/C; Pt–Ru/C; Pt–Rh/C; Pt–Ru–Ir/C; Pd–Ru–Pd/C и др. Стоимость платиновых металлов составляет около 30 % стоимости топливного элемента. На каждый киловатт мощности топливного элемента расходуется около одного грамма платиновых металлов.

Ниже дана краткая информация о расходе платиновых металлов в топливных элементах (ТЭ) различного типа в расчете на 1 см2 катода и анода [12].

ТЭ с твердополимерной мембраной: на катоде~(0.3–0.5) мг/см2, на аноде~(0.2–0.5) мг/см2.

Водо-щелочные ТЭ: НПО “Квант” (СССР) – ~1.5 мг/см2.

Фосфорнокислые ТЭ: ~0.35 мг/см2.

Твердооксидные ТЭ: ~0.145 мг/см2.

Электро–энергоустановки на топливных элементах (ЭЭУ-ТЭ) обладают целым рядом существенных преимуществ по сравнению с используемой ныне энерготехникой [10]:

· Высокий КПД получения электроэнергии. Теоретический КПД топливных элементов исключительно высок – 83 %, поэтому в реальных ЭЭУ-ТЭ оказывается достижимым КПД 50–70 %. Напомним, что современная традиционная энерготехника обычно имеет КПД меньше или существенно меньше 35 %.

· Экологическая чистота. Топливные элементы, работающие на водороде и кислороде, вообще не дают вредных выбросов.

· Возможность и стационарного, и мобильного использования.

· Возможность построения системы распределенного (автономного) электро–энергообеспечения, когда производство электроэнергии осуществляется на месте потребления.

· Сопутствующее производство тепла и воды на месте потребления (что повышает суммарный КПД ЭЭУ-ТЭ и дает другие преимущества для локального жизнеобеспечения).

· Бесшумность работы ЭЭУ-ТЭ.

· Широчайший спектр единичных мощностей.

· Быстрый монтаж модульных агрегатов большой мощности.

· Простота обслуживания.

Прогнозная оценка. Уже в 2010 г. мировая автоиндустрия на топливных элементах потребует ~20 т платины. В дальней перспективе потребность в платине возрастет до 180–200 т/год.

3.2. Палладий и водородная мембранная технология

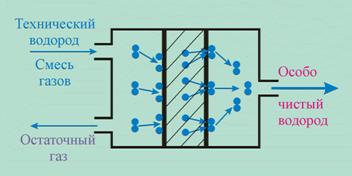

Водородная мембранная технология (ВМТ) – это технология получения особо чистого водорода и его изотопов, это технология разделения водородосодержащих газовых смесей диффузией через палладиевые мембраны.

Принципиальная схема ВМТ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема водородной мембранной технологии.

Внимание! Через кристаллическую решетку металла диффундирует (проникает) только водород!

Сферы применения ВМТ

· Получение особо чистого водорода для нужд полупроводниковой, металлургической, фармацевтической, пищевой промышленности и других отраслей техники.

· Получение особо чистых изотопов водорода для термоядерных реакторов и современной электрофизической аппаратуры.

· Разделение технологических и выбросных водородосодержащих газов химической и нефтехимической промышленности, индустрии минеральных удобрений.

· Технологии водородной энергетики.

Палладиевые мембранные сплавы

Требования

· Высокая водородопроницаемость.

· Высокая прочность

· Высокая водородостойкость.

Промышленные сплавы

· PdAg23.

· Сплав В-1 (Pd, Ag, Au, Pt, Ru, Al).

· Сплав В-2 (Pd, Ag, In, Y).

Сплавы В-1 и В-2 (фольга и тонкостенные капиллярные трубки) выпускались в СССР Свердловским заводом по обработке цветных металлов.

Современные задачи ВМТ

· Разработка сплавов палладия с лучшими показателями по сравнению со сплавами В-1 и В-2.

· Разработка технологии и аппаратов с меньшим потреблением драгметаллов.

Сплавы В-1 и В-2 и разработанная водородная мембранная технология удостоены золотой медали на Международной ярмарке (Лейпциг, 1988) (рис. 3).

Рис. 3. Золотая медаль Международной Лейпцигской ярмарки (1988 г.).

3.3. Платиновые металлы в водородных технологиях [12]

· Производство водорода электролизом воды:

• • традиционные технологии;

• • технологии с твердополимерной мембраной:

анод – RuO2–IrO2; RuO2–IrO2–SnO2; RuxTi1-1O2; IrxSn1-xO2; Расход 2.0 мг/см2.

катод – Pt; Pd.

· Производство водорода конверсией ископаемых топлив и его очистка:

• • промышленные катализаторы, содержащие Pt, Pd;

• • палладиевая сажа (1.8 % Pd).

· Металлогидридное хранение водорода:

• • активация наночастицами палладия.

· Системы водородной безопасности:

• • Pd, Pt – каталитические дожигатели водорода при его содержании в воздухе выше 1 % об.

4. Заключение

Платиновые металлы играют ключевую роль в становлении и коммерциализации мировой водородной экономики.

В ближайшие годы платиновые металлы станут “узким местом” развития и коммерциализации водородной экономики:

· нерешенность проблем резкого снижения расхода платиновых металлов в водородных технологиях;

· будущий мировой дефицит платиновых металлов (десятки и сотни тонн Pt в год);

· мировой кризис рынка платиновых металлов и возможные “похороны” перспектив США, ЕС, Японии и других стран выйти из энергетического тупика за счет водородной энергетики.

Отдадим должное научно-технической прозорливости профессора , первым осознавшего уже несколько лет назад новую ключевую роль платиновых металлов в становлении водородной экономики и инициировавшего (настойчиво и последовательно) зарождение и развитие смычки двух мировых сообществ:

· платинового сообщества (производители, разработчики технологий, потребители и т. д.),

· водородного сообщества [13] (идеологи водородной экономики, разработчики водородных технологий, специалисты по проблеме водород–материалы и т. д.).

Литература

1. Intern. J. Hydrogen Energy. Editor-in-Chief T. N. Veziroglu. 1975–2006. Vols. 1–31.

2. Hydrogen 2004: Proceedings 15th World Hydrogen Energy Conference Yokohama, Japan, 27 June–2–July 2004.–CD.

3. Атомно–водородная энергетика и технология / Гл. ред. . М.: Атомиздат, 1978–1988, Вып. 1–8.

4. Goltsov V. A., Veziroglu T. N. // Intern. J. Hydrogen Energy. 2001. Vol. 26. P. 909–915.

5. Goltsov V. A., Veziroglu T. N., Goltsova L. F. // Hydrogen 2004: Proceedings 15th World Hydrogen Energy Conference. Yokohama, Japan, 27 June–2 July 2004.–CD–10 pp., No. 30Pl-03.

6. , , // Вестник водородной экономики и экологии (Донецк, ДонНТУ–ДонИФЦ ИАУ). 2004.–№2.–С. 5–14.

7. Goltsov V. A., Veziroglu T. N., Goltsova L. F. Hydrogen civilization of the future – a novel conception of the International Association for Hydrogen Energy // Intern. Hydrogen Energy Congress & Exhibition. Istanbul, Turkey, 13–15 July, 2005.–CD–10 pp.

8. Goltsov V. A., Veziroglu T. N., Goltsova L. F. IAHE hydrogen civilization conception for the humankind sustainable future // Proceedings 16th World Hydrogen Energy Conference. Lyon, France, 13–16 June, 2006.–CD–11 pp., No. 014.

9. Вестник водородной экономики и экологии. Донецк: ДонНТУ, ДонИФЦ ИАУ, 2004, № 1.

10. Вестник водородной экономики и экологии. Донецк: ДонНТУ, ДонИФЦ ИАУ, 2004, № 2.

11. Гольцов элементы – один из столпов водородной экономики: принципы работы и сферы применения // Вестник водородной экономики и экологии. – Донецк: ДонНТУ, ДонИФЦ ИАУ, 2004. – № 2.–С. 15–20.

12. , Фатеев металлов платиновой группы в топливных элементах // Вестник водородной экономики и экологии. – Донецк: ДонНТУ, ДонИФЦ ИАУ, 2004. – № 2.–С. 21–34.

13. Вестник водородной экономики и экологии. Донецк: ДонНТУ, ДонИФЦ ИАУ, 2006, № 3–4.