Текст рукописи следует делить на абзацы. Критерием такого деления является смысл. Правильная разбивка облегчает чтение и усвоение содержания. В рукописи следует избегать повторений, не допускается переход к новой мысли, пока первая не получила законченного выражения. Цитаты в рукописи должны иметь точные ссылки на источники. Весь вспомогательный материал лучше привести в виде приложения.

Любая научная работа включает ряд составных элементов. Перечислим основные требования, предъявляемые к ним.

Название работы должно быть кратким, определенным, отвечающим содержанию исследования, так как по нему научная работа будет классифицирована в библиотечном каталоге.

Оглавление призвано раскрыть перед читателем в краткой форме содержание работы путем обозначения основных разделов, частей, глав и других составных элементов рукописи.

Иногда при оформлении научной работы возникает необходимость дать предисловие. В нем излагаются внешние предпосылки создания научного труда: чем вызвано его появление, когда и где была выполнена работа, перечисляются организации и лица, оказывавшие содействие при выполнении данной работы.

Во введении автор должен ввести читателя в круг рассматриваемых проблем, чтобы подготовить к лучшему усвоению изложенного материала. В нем определяются: значение проблемы, ее актуальность, цели и задачи, поставленные автором при написании научной работы, состояние проблемы на данный момент.

Вслед за введением дается краткий обзор литературы по рассматриваемому вопросу, который должен описывать развитие исследований по рассматриваемой проблеме и определить положение оформляемой работы в общей структуре научных документов по данной теме.

В основное содержание работы включаются материалы, методы, экспериментальные данные, обобщения и выводы самого исследования. Для облегчения восприятия текст может сопровождаться иллюстрациями. В частности, цифровой материал целесообразно представлять в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Выводы должны располагаться в конце работы как итоговый материал в виде кратко сформулированных отдельных тезисов либо в связном, но предельно сжатом изложении. В них надо соблюдать принцип: от частных к наиболее общим и важным положениям. Выводы должны отвечать только тому материалу, который изложен в работе, причем акцент должен быть сделан на новых результатах, полученных автором.

В заключении дается обобщение наиболее существенных положений научной работы. Человек, знакомый с исследованиями по данному направлению, прочитав заключение, должен ясно представить качественную сущность данной работы (без ее методических и конкретных количественных аспектов), сделать определенные выводы о возможных направлениях дальнейших исследований.

В конце работы приводится перечень литературных источников на основе порядковых номеров, указанных в тексте. Нумерация должна соответствовать порядку упоминания литературных источников в тексте либо располагаться в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если количество авторов более трех, то расположение в списке определяется названием). Описание каждого литературного источника (книги, журналы, статьи и др.), как правило, должно включать фамилии и инициалы авторов, название, место и год издания, объем в страницах.

При необходимости в конце работы дается приложение, куда входят вспомогательные таблицы, графики, дополнительные тексты и прочие материалы. При этом каждому материалу, таблице, графику присваивается самостоятельный порядковый номер, который указывается в тексте при ссылке на материалы приложения.

Часто на основании текста работы приходится готовить аннотацию или реферат, основные требования к которым содержит ГОСТ 7.9–95.

Аннотация – это краткая характеристика научной работы, которая включает тип произведения, основную тему, проблему, объект, цель работы и ее результаты. Основная функция аннотации – сигнальная. В ней очерчивается круг вопросов, рассмотренных в данном произведении, и указывается категория читателей, для которой оно предназначено. При написании аннотации употребляются фразы с глаголами в возвратной форме («рассматривается», «обсуждается», «исследуется» и т. п.) или пассивной («рассмотрен», «исследован», «доказан» и т. п.). Средний ее объем – 500 печатных знаков. Аннотации помещаются в книгах, брошюрах, тематических планах издательств и т. д. (в книгах они располагаются, как правило, на обратной стороне титульного листа).

Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания научной работы с основными сведениями и выводами. Согласно ГОСТ 7.9–95 реферат должен включать заглавие реферата (как правило, совпадающее с заглавием первичного документа) и его текст. Текст реферата включает тему, предмет, характер, цель работы, методы проведения работы, конкретные ее результаты (теоретические, экспериментальные, описательные), при этом предпочтение отдают новым и проверенным фактам, результатам долгосрочного значения, открытиям, важным для решения практических вопросов, а также выводы, характеристику области применения работы. Средний объем реферата в зависимости от объема реферируемых документов не должен превышать печатных знаков: 500 – для заметок и кратких сообщений; 1000 – для большинства статей, патентов; 2500 – для документов большого объема. Основная функция реферата в отличие от аннотации – познавательная, поэтому он может включать в себя фразы, выраженные любой грамматической формой. Рефераты помещаются в реферативных журналах и сборниках, информационных картах и др.

Основным документом, который оформляется по результатам научно-исследовательских работ, является научно-технический отчет. Согласно ГОСТ 7.32–2001 он должен включать аннотацию и реферат с кратким изложением задач исследования и полученных результатов, введение с характеристикой отечественных и зарубежных достижений по исследуемой проблеме и текст отчета. В текст отчета входят: постановка задачи, формулировка технического задания, анализ известных способов решения задачи, обоснование выбора метода решения задачи, расчеты и результаты экспериментов, выводы с сопоставлением и анализом полученных в процессе исследования теоретических и экспериментальных данных, заключение с оценкой результатов и указанием путей их использования.

8.2 Первичные и вторичные научные документы

Все научные документы подразделяются на первичные (содержащие непосредственные результаты научных исследований и разработок, новые научные сведения или новое осмысление известных идей и фактов) и вторичные (содержащие результаты аналитико-синтетической и логической переработки одного или нескольких первичных документов или сведения о них). Как первичные, так и вторичные документы подразделяются на опубликованные (издания) и непубликуемые. С развитием информационных технологий это разграничение становится все менее существенным.

Все научные документы подразделяются на первичные (содержащие непосредственные результаты научных исследований и разработок, новые научные сведения или новое осмысление известных идей и фактов) и вторичные (содержащие результаты аналитико-синтетической и логической переработки одного или нескольких первичных документов или сведения о них). Как первичные, так и вторичные документы подразделяются на опубликованные (издания) и непубликуемые. С развитием информационных технологий это разграничение становится все менее существенным.

В числе первичных опубликованных научных документов – книги (непериодические текстовые издания объемом свыше 48 страниц) и брошюры (непериодические текстовые издания объемом свыше четырех, но не более 48 страниц). Они подразделяются на научные, учебные, официально-документальные, научно-популярные и, наконец, по отраслям науки и научным дисциплинам. Среди книг и брошюр наиболее важное научное значение имеют монографии, содержащие всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащие одному или нескольким авторам, публикуются также сборники научных трудов, содержащие ряд произведений одного или нескольких авторов, рефераты и различные официальные или научные материалы. Для учебных целей издаются учебники и учебные пособия (учебные издания). Это непериодические издания, содержащие систематизированные сведения научного и прикладного характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения.

Наиболее оперативным источником научно-технической информации являются периодические издания, выходящие через определенные промежутки времени постоянным для каждого года числом номеров. Традиционными видами периодических изданий являются газеты и журналы. К периодическим относятся также продолжающиеся издания, выходящие через неопределенные промежутки времени по мере накопления материала – сборники научных трудов институтов, вузов, научных обществ, публикуемых без строгой периодичности под общим заглавием «Труды», «Ученые записки», «Известия» и др.

К специальному виду технических изданий принято относить нормативно-техническую документацию, регламентирующую научно-технический уровень и качество выпускаемой продукции (стандарты, инструкции, типовые положении, методические указания и др.). Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. В Беларуси действуют четыре категории стандартов: межгосударственные (ГОСТы), стандарты Беларуси (СТБ), отраслевые (ОСТы), стандарты предприятий и объединений (СТП). В зависимости от содержания стандарты включают: технические условия и требования, параметры и размеры, типы, конструкции, марки, сортаменты, правила приемки, методы контроля, правила эксплуатации и ремонта, типовые технологические процессы и т. д. Издания, публикуемые от имени государственных или общественных организаций, учреждений и ведомств, содержащие материалы законодательного, нормативного или директивного характера называются официальными.

Важное значение для организации научно-исследовательских работ имеет патентная документация, представляющая собой совокупность документов, содержащих сведения об открытиях, изобретениях и других видах промышленной собственности, а также сведения об охране прав изобретателей. Патентная документация обладает высокой степенью достоверности, так как подвергается тщательной экспертизе на новизну и полезность.

К основным видам первичных непубликуемых научных документов относятся научно-технические отчеты, диссертации, депонированные рукописи, научные переводы, конструкторская документация, информационные

сообщения о проведенных научно-технических конференциях, симпозиумах, семинарах. Они могут быть размножены в необходимом количестве экземпляров и пользоваться правами изданий. В связи с наличием в непубликуемых документах ценной информации, опережающей сведения в опубликованных изданиях, органы научно-технической информации и сами разработчики стремятся оперативно распространять эти документы с помощью новейших средств информационных технологий.

сообщения о проведенных научно-технических конференциях, симпозиумах, семинарах. Они могут быть размножены в необходимом количестве экземпляров и пользоваться правами изданий. В связи с наличием в непубликуемых документах ценной информации, опережающей сведения в опубликованных изданиях, органы научно-технической информации и сами разработчики стремятся оперативно распространять эти документы с помощью новейших средств информационных технологий.

Вторичные опубликованные документы и издания подразделяют на справочные, обзорные, реферативные и библиографические.

В справочных изданиях (справочники, словари) приводятся результаты теоретических обобщений, различные величины и их значения, материалы производственного характера.

В обзорных изданиях содержится концентрированная информация, полученная в результате отбора, систематизации и логического обобщения сведений из большого количества первоисточников по некоторой теме за определенный промежуток времени. Различают обзоры аналитические (содержащие аргументированную оценку информации, рекомендации по ее использованию) и реферативные (носящие более описательный характер).

Реферативные издания (реферативные журналы, реферативные сборники) содержат сокращенное изложение первичных документов или их частей с основными фактическими сведениями и выводами. Если реферативный журнал содержит рефераты опубликованных документов, то в реферативный сборник включается информация о непубликуемых документах и в некоторых случаях – о зарубежных исследованиях.

Библиографические указатели представляют собой издания книжного или журнального типа, содержащие библиографические описания вышедших изданий. В зависимости от принципа расположения библиографических описаний указатели подразделяют на систематические (описания располагаются по областям науки и техники в соответствии с той или иной системой классификации) и предметные (описания располагаются в порядке перечисления важнейших предметов в соответствии с предметными рубриками, расположенными в алфавитном порядке).

Вторичные непубликуемые документы включают регистрационные и информационные карты, учетные карточки диссертаций, указатели депонированных рукописей и переводов, картотеки (например, «Конструкторская документация на нестандартное оборудование»), информационные сообщения. К ним принято относить также вторичные документы, которые публикуются, но рассылаются только по подписке (например, сборники рефератов научно-исследовательских работ).

8.3 Средства поиска научной библиографической информации

Для облегчения поиска информации необходимо обладать знаниями основ библиографии. Она позволяет путем использования указателей, каталогов, обзоров и т. п. информировать читателя об имеющихся печатных изданиях. Основным средством поиска библиографической информации являются каталоги, которые бывают трех видов: алфавитный, систематический и алфавитно-предметный.

В алфавитном каталоге издания располагаются в алфавитном порядке фамилий автора или заглавий произведений. В систематическом литература располагается по отраслям знаний. Алфавитно-предметный каталог представляет собой ключ к систематическому. В нем в алфавитном порядке перечисляются наименования тем, по которым литература собрана в отделах систематического каталога.

Наибольшее распространение в библиотечном деле получил систематический каталог, так как он позволяет подобрать литературу по определенным отраслям знаний, постепенно сужая границы поиска. В систематическом каталоге библиографические данные сведены в систему знаний благодаря применению специальной библиотечной классификации.

Каждой книге и периодическому изданию присваивается комплект библиографических индексов (ISBN, ISSN, ББК, УДК, авторский знак). Эти индексы нужны для регистрации и отражения издания в каталогах библиотек, книжных магазинов, надзирающих государственных органов.

ISBN – международная стандартная нумерация книг. В ней каждой книге присваивается уникальный номер, по которому ее можно однозначно идентифицировать. Аналогично символами ISSN указывается международная стандартная нумерация сериальных изданий.

ББК – это отечественная библиотечно-библиографическая классификация, которая применяется в крупнейших универсальных библиотеках.

Наибольшее распространение получила универсальная десятичная классификация (УДК), которая используется более чем в 50 странах мира и юридически является собственностью Международной федерации по документации (МФД), отвечающей за дальнейшую разработку таблиц УДК, их состояние и издание.

УДК состоит из основной и вспомогательной таблиц.

Основная таблица содержит понятия и соответствующие им индексы, с помощью которых систематизируют человеческие знания. Каждый из классов разделен на десять разделов, которые, в свою очередь, подразделяются на десять более мелких подразделов и т. д. Для лучшей наглядности и удобства чтения всего индекса после каждых трех цифр, начиная слева, ставится точка. Внутри каждого раздела применяется иерархическое построение от общего к частному с использованием того же десятичного кода. Детализация понятий осуществляется за счет удлинения индексов, при этом каждая последующая присоединяемая цифра не меняет значения и смысла предыдущих, а лишь уточняет их, обозначая более частное, узкое понятие. Например: 5 – Математика. Естественные науки; 53 – Физика, 531 – Механика, 531.2 – Статика и т. д.

Наряду с основной таблицей в УДК имеются вспомогательные таблицы определителей, позволяющие проводить дальнейшую детализацию индексов. Эти определители отражают общие, повторяющиеся для многих предметов признаки. Чтобы их отразить, помимо цифр используются специальные знаки. Например, после знака равенства «=» указывается индекс, соответствующий языку издания.

Для облегчения работы с таблицами УДК к ним прилагается алфавитно-предметный указатель, с помощью которого по понятиям можно определить их местонахождение в схеме. Понятия в указателе расположены в алфавитном порядке, справа от каждого понятия приведен соответствующий индекс.

Развитие информационных технологий, в частности Интернет, дает возможность проведения глобального информационного поиска. Существуют специальные поисковые сайты (, , *****, ***** и другие), позволяющие по ключевым словам или словосочетаниям отыскать необходимую информацию. Однако доступ к наиболее ценной для практического применения информации ограничен с целью защиты интеллектуальной собственности.

8.4 Правовая защита

интеллектуальной и промышленной собственности

Под интеллектуальной собственностью в международных соглашениях понимаются права на все результаты творческой деятельности человека. В современных условиях она приобретает все более существенное значение во всем мире. Интеллектуальная собственность, охраняемая в большинстве стран мира, является сейчас одним из наиболее мощных стимуляторов прогресса во всех отраслях развития общества – научно-технического, культурного и других. Для сферы производства наиболее важной является промышленная собственность, представляющая собой результаты умственного труда, применяемые в промышленности.

Различные виды интеллектуальной собственности в той или иной форме охраняются во многих странах мира уже более 100 лет, но лишь в конце прошлого века появились важнейшие международные договоры, касающиеся защиты главнейших видов интеллектуальной собственности. Так, Парижская конвенция по охране объектов промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и др.) была учреждена в Париже 20 марта 1883 г. и стала одним из самых важных документов в общей системе охраны интеллектуальной собственности. Если первыми участниками этой Конвенции были лишь 11 государств, то сейчас ее ратифицировали уже более 135 стран мира.

Бурное развитие производства во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также рост международной торговли и обмена последними достижениями во всех областях науки и техники потребовали более высокой степени правового регулирования международных отношений в сфере интеллектуальной собственности. В результате 14 июля 1967 г. в Стокгольме была подписана "Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности" (ВОИС). В декабре 1974 г. ВОИС приобрела статус специализированного учреждения Организации Объединенных Наций. В настоящее время участником Конвенции являются более 170 государств (что составляет 90 % всех стран мира).

ВОИС преследует следующие основные цели:

– содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества между государствами;

– обеспечивать сотрудничество международных союзов в области охраны интеллектуальной собственности.

Беларусь является членом ВОИС с 19 сентября 1968 г., поэтому на ее территории правомочны международные соглашения по охране авторских прав.

Интеллектуальная собственность Республики Беларусь включает объекты, подлежащие защите авторским правом и законодательством об охране промышленной собственности. Их перечень приведен на рисунке 8.1.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Авторское право

Промышленная собственность

Произведения науки, литературы, искусства в форме:

– письменной (рукопись)

– электронной (электронная база данных, компьютерная программа)

– изображения (картина, фотокадр)

– объемно-пространственной (скульптура, макет, сооружение)

– звуко- или видеозаписи (магнитной, оптической, электронной)

Патенты:

на изобретения

полезные модели

промышленные образцы

сорта растений

топологии интегральных микросхем

Свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания).

Рисунок 8.1 – Схема интеллектуальной собственности

Одними из наиболее важных объектов промышленной собственности являются изобретения. Во-первых, именно патенты на изобретения в настоящее время составляют наибольшую часть объектов промышленной собственности, с помощью которых можно защитить всю гамму создаваемых объектов техники, устройства (оборудование, машины, приборы производственного и бытового назначения), различные вещества и материалы, спрос на которые в настоящее время находится на самом высоком уровне, и, наконец, только с помощью патентов на изобретения можно получить защиту новейших технологий от конкурентов. Во-вторых, именно изобретения воплощают в себе технический прогресс, возможности и перспективы его дальнейшего развития. А в тех случаях, когда возникает потребность в скорейшем получении прав на новейшие технические решения, относящиеся к устройствам, незаменимым объектом защиты является полезная модель, так как получить патент на нее значительно проще [31]. В таблице 8.1 содержатся сведения о количестве зарегистрированных в Беларуси объектов промышленной собственности (по информации Интернет-сайта Национального центра интеллектуальной собственности).

Таблица 8.1 – Зарегистрированные в Государственном реестре Республики

Беларусь объекты промышленной собственности

Объекты промышленной собственности

Количество по годам

1999

2000

2001

2002

2003

Патенты на изобретения

550

537

529

691

1030

Патенты на полезные модели

96

138

253

325

468

Патенты на промышленные образцы

41

143

104

86

43

Товарные знаки

1920

1500

1490

1675

1925

Патенты на сорта растений

34

22

6

12

14

Органом управления национальной патентной системой с 1992 года стал Государственный патентный комитет Республики Беларусь (Белгоспатент). Он выполняет важнейшие функции по разработке национальной нормативно-правовой базы в области охраны и использования объектов промышленной собственности; по информационному обеспечению научно-технического развития; по созданию условий для участия Республики Беларусь в освоении внутренних и внешних рынков.

8.5 Патенты на изобретения и полезные модели

Для области транспортной техники наиболее важными документами, удостоверяющими права на авторство, приоритет и исключительное право использования, являются патенты на изобретения и полезные модели.

В соответствии с законом «Изобретением признается техническое решение, являющееся новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно применимое» [10]. Изобретение признается новым, если оно неизвестно из уровня техники, который, в свою очередь, определяется по всем общедоступным в Республике Беларусь и зарубежных странах сведениям до даты приоритета (т. е. к изобретениям предъявляется требование мировой новизны). Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно напрямую не следует из источников научно-технической информации и соответствует современному уровню развития техники. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть изготовлено или использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности.

Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретение и полезные модели» устанавливается, что объектами изобретения могут быть устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Признаком, отличающим объект изобретения «Устройство», является, в первую очередь, наличие конструктивных элементов. В таком изобретении содержится информация о том, как устроен объект, о связях между его элементами, описывается их взаимное расположение, форма, параметры и т. д. Для характеристики объекта изобретения «Способ» используются признаки, характеризующие действия над материальным объектом. Основным признаком объекта изобретения «Вещество» является качественный (ингредиентный) состав. Штамм – это культура микроорганизмов, выделенная из естественных местообитаний, которыми может быть окружающая нас среда (почва, вода и т. п.), а также организм животных или человека. Выделенные штаммы широко используются вследствие своей способности продуцировать полезные для человека вещества.

Не являются объектами изобретения:

– научные теории (нет технического решения, возможна защита авторским правом),

– предложения, касающиеся внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей (возможна защита патентом на промышленный образец);

– топологии интегральных микросхем, сорта растений (существуют соответствующие законы на эти объекты промышленной собственности);

– алгоритмы и программы для вычислительных машин (в Республике Беларусь возможна защита только авторским правом);

– различные организационные мероприятия: методы организации хозяйства и управления им, условные обозначения, расписания, правила, методы управления умственными операциями;

– решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Понятие изобретения включает в себя как технический, так и юридический смысл. Технический смысл заключается в том, что изобретение – это не просто высказанная идея, а достижение технического результата, конкретной пользы, путем, прежде всего, технического решения задачи. Для этого необходимо наличие конкретных технических признаков, например, конструктивных – для «Устройства», признаков действия – для «Способа» и т. д. Юридический смысл подразумевает наличие признаков патентоспособности: новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости.

К объектам полезной модели относится только конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Следовательно, ее характерным признаком является наличие конструктивного элемента, то есть признака, относящегося к признакам изобретения «Устройство». В этом состоит технический смысл понятия полезной модели. Юридический смысл заключается в признаках патентоспособности, включающих понятие новизны и промышленной применимости. Таким образом, в отличие от изобретения в полезной модели отсутствует признак – изобретательский уровень.

Автором изобретения, полезной модели может быть только физическое лицо (конкретный человек), творческим трудом которого они созданы. Если таких лиц несколько, то они признаются соавторами.

Патентообладатель – это физическое или юридическое лицо, которому выдан патент на изобретение, полезную модель. Ими могут быть: 1) авторы; 2) любое физическое либо юридическое лицо, указанное автором в заявлении до момента регистрации изобретения, полезной модели; 3) правопреемники указанных выше лиц (например, наследники).

Приоритет изобретения, полезной модели устанавливается, как правило, по дате поступления в патентный орган надлежащим образом оформленой заявки. Именно эта дата учитывается при установлении новизны.

Исключительное право использования означает, что никто без согласия патентообладателя не может использовать изобретение, полезную модель, на которые выдан патент. Исключительное право состоит в том, что оно дает возможность патентообладателю:

– использовать патент по своему усмотрению, не нарушая при этом прав других патентообладателей;

– запрещать использовать патент третьим лицам;

– к исключительному праву можно также отнести право патентообладателя уступить право на патент или передать право на использование патента на условиях лицензионного договора.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет, на полезную модель – в течение 5 лет с даты поступления заявки в патентный орган, причем возможно продление патента на полезную модель, но не более чем на 3 года. Следовательно, патент ограничен по времени сроком его действия. Он также ограничен территорией действия, так как действителен только в пределах той страны, где выдан.

8.6 Содержание заявки на изобретение, полезную модель

Для получения патента необходимо оформить документы, соответствующие определенному набору требований. В Республике Беларусь они регламентируются «Правилами по составлению и подаче заявки на получение патента на изобретение и на полезную модель». В соответствии с ними заявка на изобретение либо на полезную модель должна содержать следующие документы:

– заявление о выдаче патента, в котором должны быть указаны авторы и лица, на чье имя испрашивается патент, а также их местожительство;

– описание изобретения, полезной модели, раскрывающее его (ее) суть с полнотой, достаточной для их осуществления;

– формулу изобретения, полезной модели, выражающую сущность изобретения, полезной модели;

– чертежи и иные материалы, если они необходимы для раскрытия и понимания сущности изобретения (для полезной модели чертежи обязательны);

– реферат – краткое изложение описания.

Описание изобретения или полезной модели должно включать шесть разделов:

1 Название изобретения и указание рубрики международной патентной классификации (МПК). Название изобретения должно характеризовать его назначение и соответствовать сущности изобретения. Оно, как правило, должно соответствовать прототипу – техническому решению, наиболее близкому к предлагаемому изобретению по сущности – прототип, который соответствует объекту изобретения.

2 Область техники, к которой относится изобретение.

3 Уровень техники. В этом разделе выявляются аналоги и прототип, устанавливается новизна изобретения. Аналоги – это технические решения того же назначения, известные из общедоступных научных информационных источников и сходные с ним по набору существенных признаков. Прототип должен обладать наибольшим количеством существенных признаков, совпадающих с признаками предлагаемого изобретения, из выявленных аналогов. Чтобы изобретение было признано новым, не должен существовать аналог, совокупность признаков которого идентична всем признакам предлагаемого изобретения.

4 Сущность изобретения. Здесь описывается, как решается поставленная задача и достигается результат в предлагаемом техническом решении. В этом пункте должны быть отражены задача изобретения, технический результат, а также существенные признаки изобретения. Задача изобретения должна вытекать из анализа недостатков, присущих выявленным аналогам и прототипу. Она должна быть актуальной для общества и не реализованной в предыдущих технических решениях. В качестве технического результата могут быть повышение надежности, обеспечение безопасной работы, снижение экономических затрат и т. п. Существенными называют признаки, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для того, чтобы выразить сущность объекта изобретения.

5 Перечень прилагаемых чертежей.

6 Сведения, подтверждающие возможность практической реализации изобретения.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения или полезной модели, имеющей самостоятельное юридическое значение. В частности по ней устанавливается факт использования изобретения, полезной модели или подпадание под действие другого патента.

При рассмотрении заявки проводится патентная экспертиза, в которой проверяются формула изобретения, соблюдение условий патентоспособности, установление приоритета, а также вопросы, касающиеся проведения и освещения заявителем уровня техники.

Пример оформления заявки на изобретение приведен в приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Пример зарегистрированного патента на изобретение

Описание изобретения к патенту Российской Федерации

Номер патента RU 2 С2

МПК B 23 Р 11/02, G 01 L 1/22

Заявка: /02, 02.04.2002

Дата начала действия патента: 02.04.2002.

Дата публикации заявки: 10.12.2003.

Дата публикации патента: 20.05.2004.

Ссылки: RU 2064855 С1, ***** 2168660 С1, 10.06.2001. DE 3 10.03.1988.

Изобретатель: , (BY)

Патентообладатель: учреждение образования "БелГУТ" (BY)

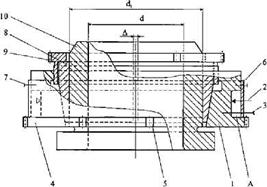

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ НАПРЕССОВКИ

НА ШЕЙКУ ОСИ КОЛЬЦА ПОДШИПНИКА ПРИ ТЕПЛОВОЙ СБОРКЕ

Изобретение относится к механосборочному производству, в частности к сборке поперечно-прессовых соединений с использованием нагрева охватывающей детали, а именно к технологии тепловой напрессовки внутренних колец роликовых буксовых подшипников на шейки осей колесных пар железнодорожного подвижного состава. Предназначено для осуществления прямого контроля прочности сопряжения деталей с натягом в сформированных соединениях.

В производстве применяется способ косвенного контроля прочности тепловой напрессовки колец на шейки осей, который заключается в определении разности величин диаметров посадочных поверхностей сопрягаемых деталей перед сборкой (усредненный натяг, нормируемый в пределах 0,04 – 0,06 мм для роликовых колесных пар вагонов РУ-Э50) с помощью мерительных инструментов. Контроль посадки по замерам диаметров не обеспечивает возможности получения вполне достоверных оценок фактической величины контактного давления, обусловливающего напряженное состояние деталей полученного соединения с натягом, сопротивление посадки относительному сдвигу и проворачиванию охватывающей детали [1].

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является тензодатчик измерения сил в деталях и узлах механизмов [2]. Тензодатчик состоит из измерительных элементов с тензорезисторами, включенных в измерительный мост тензорезисторного усилителя. Тензодатчик содержит упругий чувствительный элемент в виде цилиндра, на наружной поверхности которого вдоль и поперек оси симметрии наклеены тензорезисторы, соединенные в мостовую измерительную схему. Применение этого тензодатчика не обеспечивает достоверности контроля прочности сопряжения деталей с натягом в сформированных соединениях.

Задачей изобретения является достоверность контроля качества сборки тепловых соединений "шейка оси – кольцо подшипника" для повышения технического ресурса и надежности буксовых узлов и колесных пар вагонов колеи 1520 мм.

Технический результат достигается за счет того, что устройство для контроля прочности напрессовки на шейку оси кольца подшипника при тепловой сборке соединения содержит упругий элемент, установленный концентрично относительно последнего, который имеет на своей поверхности закрытые кожухом тензорезисторы. Упругий элемент выполнен в виде втулки с конусной внутренней поверхностью и имеет на своей наружной цилиндрической поверхности в средней части последней кольцевую проточку, на данной части которой размещены под защитным кожухом высокотемпературные тензорезисторы. Устройство дополнительно содержит разрезную закрепительную втулку с конусной наружной поверхностью, обеспечивающую в качестве промежуточного сжимаемого звена взаимодействия внутренней поверхности упругого элемента с наружной поверхностью контролируемого кольца подшипника, и снабжено нажимной гайкой с проходным отверстием под наружный диаметр рабочей цилиндрической поверхности контролируемого кольца подшипника, которая при ее заворачивании во внутреннюю полость упругого элемента воздействует на торец конусной закрепительной втулки, при этом создается предварительное напряженное состояние элементов соединения.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |