Глава XIII. Иранские и германские племена в Восточной Европе.

Мы знаем, что древнеиранский язык расчленился на большое количество языков или диалектов более высокого порядка. На несколько меншее количество расчленился древнеславянский, но большая схожесть славянских языков между собой дает основание считать, что разделение древнеславянского языка на отдельные диалекты произошло позднее, чем вычленение иранских языков. Разделение германских и балтийских языков произошло, без сомнения, ранее разделения славянских. Для решения вопроса места и времени разделения названных языков на первичные диалекты снова применим графоаналитический метод.

В группу иранских языков входят около 40 современных языков ( М., 1979) . Среди них наиболее известны такие как осетинский, ягнобский, пушту, мунджанский, парачи, ормури, язгулямский, шугнанско-рушанская группа языков, ишкашимский, ваханский, персидский, таджикский, курдский, белуджский (балучи), талышский, гилянский, мазендаранский, кумзари, диалекты Фарса, малые языки центрального Ирана, лурские и бахтиарские диалекты (, 1968). Кроме того, существовали еще язык Авесты, бактрийский, парфянский, согдийский и сакско-хотанский языки и языки или диалекты, незафиксированные в исторических источниках, о чем может свидетельствовать лингвистический анализ текстов Авесты и древнеперсидского языка ( М., 1979, 33). Историю подавляющего большинства иранских языков также невозможно проследить из-за отсутствия или недостаточностью письменных памятников при том, что некоторые языки и до сих пор остаются бесписьменными или малописьменными. Уверенно можно говорить про развитие персидского языка, история которого может быть прослежена с VI ст. до Р. Х., про тесную связь с ним таджикского, а также про продолжение согдийского языка в современном ягнобском. Даде вопрос о диалектологической принадлежности языка Авесты до сих пор нет однозначного ответа ( М., 1979, 33). С другой стороны, пресидский язык на протяжении многих столетий оказал большое влияние на другие иранские языки и иногда невозможно выделить в них персидские заимствования, которые нередко вытесняли из бесписьменных и малописьменных языков исконную лексику, которая теперь утрачена навсегда.

Следовательно, исследовать родственные отношения иранских языков чрезвычайно сложно. Вдобавок ко всему, не для всех современных языков составлены словари, а некоторые из составленых были автору недоступны. Тем не менее, сравнительный анализ лексики иранских языков был проведен. Для анализа были взяты историко-этимологический словарь осетинского языка (А. Абаев В. И., ) и двуязычные словари таких языков: осетинский, курдский, талышский, гилянский, персидский, пушту, таджикский, дари, язгулямский, шугнанский, рушанский (с хуфским), бартангский, ягнобский, сарыкольский. Данные об основных закономерностях фонетических соответствий между иранскими языками были взяты из работ Соколова ( Н., 1979, 127-235). В процессе анализа было выяснено, что искусственный язык дари был создан на базе персидского и таджикского, а этот последний развился из персидского, поэтому для исследования эти три языка были объединены в один. Общее происхождение имеют также шугнанский, рушанский и бартангский языки. Они тоже были объединенные в группу памирских языков. Всего к анализу было взято 1660 изоглосс. 263 из них было признано общеиранскими. Общими иранскими словами считались такие, которые встречались в большинстве иранских языков (большей частью в девяти из десяти), а также слова, общие для всех индоевропейских языков в предположении, что эти слова принадлежат в большинстве своем общему иранскому лексическому фонду. После этого анализа была составлено таблица-словарь и подсчитано количество общих слов в парах отдельных иранских языков. Результаты подсчетов приведены в таблице 8. На основании этих подсчетов была составная схема родственных отношений иранских языков, показанная на рисунке 34. Места поселений иранцев показаны на рис. 35.

Таблица8. Количество общих слов в парах иранских языков

Язык

осет.

ягноб

курд.

афг.

тал.

перс.

пам.

гилян

язгул.

сарик

белуд

осетин.

437

ягноб.

208

500

курдский

212

201

588

афган.

173

231

272

595

талиш.

114

157

243

194

430

перс.

208

288

364

441

266

755

памир.

115

225

192

245

131

298

554

гилян.

90

154

224

222

198

329

173

425

язгулям.

111

168

146

187

94

206

287

113

418

сарыкол.

63

124

101

126

72

149

225

91

147

319

белудж

20

24

25

19

15

24

18

16

12

10

39

При составлении схемы было отчетливо видно, что для некоторых языков недостает лексического материала; действительно, использованные словари ягнобского, талышского, гилянского, язгулямского, сарыкольского языков были довольно малого объема. Кроме того, выяснилось, что некоторые данные противоречат одни другим, потому что на древние родственные отношения наложились позднейшие языковые отношения на новых территориях поселений в Средней Азии.

Рисунок 34. Схема родственных отношений иранских языков

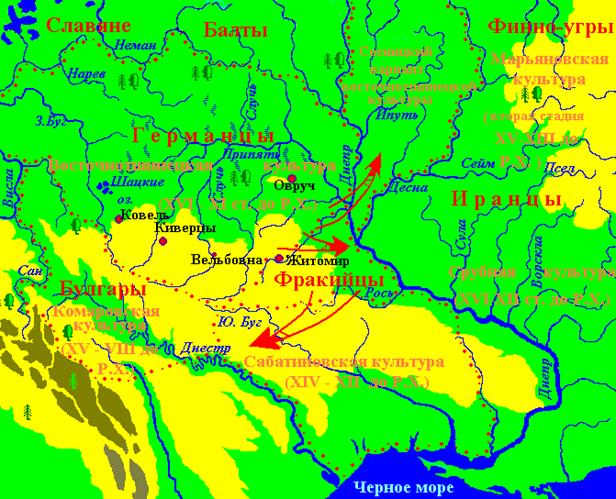

Рис. 35. Места поселений германцев и иранцев во ІІ тыс до Р. Х..

Не все заимствования из персидского, большое влияние которого на остальные иранские языки общеизвестно, можно было изъять. К тому же, древний согдийский язык произвел определенное влияние на памирские языки, когда согдийцы продвинулись в долины Памира. Эти влияния почти невозможно выявить. Таким образом, структура древних взаимоотношений иранских языков теперь очень искажена и недостаточно точно отражается современным составом лексики. Однако схема отношений составляется без особенного труда при некоторых условностях – там, где противоречат данные одних пар языков, на помощь приходят данные других пар. Тем не менее, надо признать, что полученая схема недостаточно хорошо отражает пространственное расположение иранских языков, поскольку возникли трудности при поиске соответствующей территории, на которой происходило их расчленение. Ясно было, что эта территория должна была бы находиться где-то на восток от верхнего и среднего Днепра, и верхняя часть схемы хорошо подходит к географической карте этого региона, поскольку узлы осетинского, курдского, талышского, гилянского, ягнобского и пушту хорошо укладывались в определенные географические ареалы, но вот размещение ареалов персидского, шугнанского, язгулямского и сарыкольского языков требовало небольшой деформации схемы – некоторого ее растяжения без нарушения взаимного расположения ареалов. Правда расположение ареала сарыкольского языка осталось сомнительным также и из-за несоответствия имеющимся данным о количестве слов из этого языка, которым есть соответствия в гилянском и талышском. В этих языках должно было быть значительно больше общих слов с сарыкольским, но именно словари этих языков были наименьшими по объемам, и, без сомнения, какое-то количество параллелей в сарыкольском языке не было выявлено. Кроме того, поскольку для анализа не были взяты некоторые иранские языки, расположения отдельных ареалов относительно друг друга дополнительно осложнялось, поскольку иногда между ними должны быть размещены ареалы языков, которые не анализировались, и это несколько искажало масштаб.

Итак, схема родственных отношений была совмещена с географической картой таким образом, что ареал формирования осетинского языка накладывался на на ареал древних индийцев в бассейне Сожа между Днепром и Ипутью. Ареал ягнобского языка попал территорию между Ипутью, Днепром и Десной, ареал курдского языка лег между Десной, Сеймом и верховьями Оки. Ареал языка пушту разместился между Днепром, Сулой и Десной, ареал гилянского языка – между верховьями Северского Донца и Осколом, а ареал талышского языка оказался ограниченным верхним течением Оскола, Доном и реками Сосной и Тихой Сосной. Ареал формирования персидского языка, очевидно, надо разместить между Сулой и Ворсклой по оба берега Псла. Этот двойной ареал мог бы отражать древнее разделение праперсидского языка на два первичных диалекты, из которых позднее развилась собственно персидский и таджикский языки. Тогда ареал первичного формирования памирского языка должен бы быть между Орелью, Волчьей и Северским Донцом, а ареал язгулямского языка– несколько южнее. Очевидно, древние иранцы заселяли все пространство между Днепром и Доном, в районе распространения катакомбной культуры. Однако украинские ученые с иранцами идентифицируют срубную культуру: "принадлежность срубных племен к иранскому этносу считается доказанной" (Археология Украинской ССР, 1985, 473), поэтому к этому вопросу мы вернемся позже. Однако теперь нужно обратить внимание, что на этой территории осталось еще довольно много свободных ареалов, на которых могли бы начать формироваться те иранские языки, лексический материал которых не анализировался в процессе данных исследований. Скажем, ареал белуджского или мазендеранского языка, которые входят в одну группу вместе с курдским, талышским и гилянским, мог бы располагаться севернее курдского ареала в непосредственной близости от ареала вепсов за Угрой. Это могло бы подтвердить наличие общих слов в вепсском и одном из этих иранских языков. К сожалению, лексика ни белуджского, ни мазендеранского языка не анализировалась. Однако был проведен сравнительный анализ лексики вепсского языки с другими иранскими языками. В результате этого анализа выяснилось, что наибольшее количество общих слов с вепсским имеет курдский язык – 76, далее идут осетинский – 65 общих слов с вепсским, персидский – 62, талышский – 61 слово, гилянский – 56, пушту – 45 общих слов. На карте можно увидеть, что ареалы курдского и осетинского языков лежат ближе всех к ареалу вепсского языка, и языковые контакты между населеним этих ареалов должны были быть наиболее тесными.

Вот примеры сепаратных курдско-вепсских языковых связей: курд. çerk "капля" – вепс. čirkištada – "капать", курд. hebhebok "паук" – вепс. hämähouk – "паук", курд. xumari "темнота" – вепс. hämär "сумерки", курд. kusm "страх" – вепс. h’ämastoitta "пугать", курд. henase "дыхание" – вепс. heńktä "дышать", курд. hîrîn "ржание" – вепс. hirnaita "ржать", курд. e'ys "радость" – вепс. ijastus "радость", курд. cirnî "корыто" – вепс. kurn "жолоб".

Есть также курдско-вепсские параллели, которым есть соответствия в одном или двух других языках: курд. çeqandin "втыкать", тал. čəgətəq "колоть" – вепс. čokaita "воткнуть"; курд. xerez "скорость" – вепс. hered "скорый", эрз. эрязи "проворный"; курд. miraz, тал. myrod, гил. məriz "желание" – вепс. mairiš "потребность"; курд. pirtîn "трепет", лтс. purinat "трясти" – вепс. pirpitada "трясти". Кроме того, имеется несколько десятков слов, общих для курдского, вепсского и еще для трех или боее иранских языков.

С ареалом мордовского языка граничат ареалы курдского и талышского языков. Соответственно, из всех иранских языков, кроме осетинского, талышский и курдский имеют наибольшее колическто общих слов с языками мокша и эрзя – по 62. В осетинском языке таких слов 67, но часть из них происходит от времен более поздних языковых контактов между мордвой и предками осетин в скифское время. Примеры сепаратных связей между талышским и языками мокша и эрзя приведены в таблице 9.

Из числа возможных курдско-мордовских сепаратных связей могут быть приведены такие примеры: курд. çêl "корова" – мок. скал "телка", эрз. скал "корова", курд. sutin "тереть" – мок. сюдерямс "гладить", курд. ceh "ячмень" – мок., эрз. чуж, шуж "ячмень".

Как уже указывалось, западной границей иранской области был Днепр. За Днепром в лесной и лесостепной полосе в то время должны были оставляться еще предки тохарцев, балтов, славян, германцев, кельтов, фригийцев, армян, фракийцев. Ранее мы определили ареал формирования тохарского языка между Днепром и Березиной. Следовательно, тохарцы должны были соседствовать с предками осетинов. Древние языковые контакты между этими двумя народами подтверждают это. В своих работах Абаев представлял такие примеры прямых заимствований из осетинского в тохарских: тох. witsako "корень" – осет. widag "то же", тох. porat "топор" – осет. färät – "то же", тох. eksinek "голубь" – осет. äxinäg "то же", тох. aca-karm "удав" – осет. kalm "змея", тох. káts живот – осет. qästä "то же", тох. kwaš "село" – осет. qwä "то же", тох. aсcwа "железный" – осет. ändon "сталь", тох. sám враг" – осет. son "то же" (А. Абаев В. И., 1965). Правда, Абаев полагал, что эти заимствования происходят со скифских времен, но на то время тохарцы должны были уже переселиться в Азию.

Таблица 9. Мордовско-талышские сепаратные лексические связи

талышский язык

значение

языки мокша и эрзя

значение

arə

нравиться

ёрамс

хотить

vəšy

голод

вача

голодный

kandy

пчела

кенди

оса

küm

крыть

комачамс

покрыть

kandul

дупло

кундо

дупло

latə

клин

лачо

клин

mejl

хотеть

мяль

желание

se

взять

саемс

взять

tiši

росток

тише

трава, сено

tyk

конец

тюк

конец

vədə

ребенок

эйде

ребенок

Когда же тохарцы оставили свою прародину, их ареал заняли балты, расширив свою территорию до Днепра. В это время произошло разделение балтийских языков на два диалекта – восточный и западный. На территории старой прародины балтов западнее Березины сформировался западный диалект, из которого позднее развились языки прусский и ятвяжский, а в ареале между Днепром и Березиной сформировался восточный балтийский диалект, из которого развились литовский, латышский, земгальский, куронский языки.

Таким образом, восточные балты вошли в прямой контакт с предками современных осетин. Конечно, это сказалось на их языке, и определенные языковые связи осетинского языка с восточнобалтийскими можно выявить. Много из них приводит Абаев в своем историко-этимологическом словаре осетинского языка, но относит их к скифскому времени (А. Абаев В. И., ), что тоже, в принципе, возможно для какой-то части из них. Примеры лексических параллелей восточнобалтийских языков с другими языками говорят о том, что древние восточные балты имели наиболее тесные контакты с предками северных германцев и осетин.

Пребывание иранцев на определенной нами территории оставило свои следы и в топонимике. Однако связывание ареалов формирования отдельных иранских с топонимами, расшифровуемыми соответствующими языками затруднено. Причины этому могут быть разные, и к анализу иранской топонимики, как и к уточнению родственных отношений иранских языков нужно будет вернуться после того, как будут составлены более полные словари ягнобского, талышского, белуджского языков.

На осетинской прародине можно отметить лишь такие соответствия: р. Сож – осет. soj «жир, сало», р. Реста, пп. Сожа - осет. rast «прямой». В других иранских языках подобных слов не обнаружено, но этого явно мало. Правда, для анализа не нашлось крупномасштабных карт. В лучшую сторону отличается прародина курдов. Здесь имеется несколько топонимов явно курдского происхождения. В приведенном ниже списке могут быть случайно созвучные слова, но есть и довольно убедительные толкования:

с. Атюша на СВ от г. Батурина Черниговской обл. – курд. ateş “огонь”;

р. Беришка, лп Клевени, пп Сейма – курд. birûsk “молния, гроза”;

с. Воргол на реке Ворголке, пп Клевени, пп Сейма – курд. war “место”, gol “озеро”; село, действительно, расположено на берегу озера; происхождение от морд. вирь «лес» и кольгомс «течь» ( П., 1998, 90) весьма сомнительно по фонетическим причинам..

с. Ивот на С от Шостки Сумской обл. на р. Ивотка, лп Десны, г. Ивот на С от Брянска – курд. ifad “вина”;

р. Зван, проток между Клевенью и Сеймом, созвучно с названием рек Жван и Жванчиr на Западной Украине – курд. jwan “свидание, встреча”;

р. Навля, пп Десны – курд. newal “овраг”;

р. Рессета, пп Жиздры, пп Оки – курд. reş “черный”, setî “подлость”;

р. Реть, лп Десны, р. Ретик, пп Рети – курд. rêtin “лить”;

р. Тускарь, пп Сейма – курд. tûz “береза”; karî “гриб” (в целом – “подберезовик”);

р. Харасея, пп Свапы, пп Сейма – курд. xarû “чистый”, eşîya “вещь”, xur “быстрое течение”; общ. ир. xur, xor “солнце” и saia “сиять”.

р. Эсмань, пп Рети, лп Десны, р. Эсмань, пп Клевени, пп Сейма, р. Осмонь, пп Свапы, пп Сейма – курд. e’sman “небо”.

Кроме того, имеется несколько топонимов вне курдского ареала, которые можно толковать при помощи курдского языка. Например, под Золотоношей Черкасской обл. в Днепр впадает река Ирклей, и на ее берегу расположено село Ирклеев, а почти напротив в реку Тясмин впадает другой Ирклей. Обе реки текут в оврагах, поэтому курд. erq “яр, обрыв” и leyi - “ручей” подходят к природным условиям очень хорошо. Тот же корень leyi может присутствовать в названиях города Балаклея Харьковской области и села Полтавской области. Вторая часть слова - от курд. belek “белый”.

На прародине афганцев, несмотря на наличие крупномасштабных карт и хороших словарей, топонимов, которые можно было бы расшифровать с помощью афганского языка очень мало. Вот несколько возможностей:

с. Варва на реке Удай юго-восточнее Прилук – афг. varva “стервятник”; предлагается также происхождение от слав. корня вар- «кипеть» ( П., 1998, 65).

c. Келеберда на правом берегу Днепра напротив Канева – фонетически хорошо подходят курд kele “голова”, berd “камень”, однако, скорее всего, нужно искать определение к афг. kālə “дом”. Лучше всего по смыслу подошло бы слово для названия камня, подобное курдскому berd, но оно пока не обнаружено, хотя в персидском такое слово есть (bärd). В афганском есть berta “назад, обратно”, которое тоже можно иметь в виду. Происхождение от лат. callibertus «вольноотпущенный» ( П., 1998, 65) выглядит абсолютно безосновательным.

г. Нежин - афг. nix. an, перс. nišan “знак, признак”; относятся ли сюда топонимы Унеж, Униж ( П., 1998, 244-245) , которые могут иметь совершенно другое происхождение, неясно.

г. Яготин - афг. jêg “медведь”, atan “танец”, хотя можно допускать происхождение от собственно имени, в основе которого может быть и. е. корень *ōg “расти» ( П., 1998, 399).

На прародине согдианцев найден только один топоним с хорошим толкованием на ягнобском языке - река Обеста, лп Клевани, пп Сейма (общетранское ab, ob “вода” и ягн. asta “шумный”). Однако топонимы иранского происхождения тут есть. Например, названию г. Замглай и р. Замглай, которая впадает в Десну выше Чернигова, хорошо отвечают курд. zong "болото" и leyi “ручей”. Похожие слова в ягнобском языке не найдены, но в нашем распоряжении и нет словарей ягнобского языка большого объема. То же самое можно сказать и о топонимах Жеведь, Кербутовка, Євминка, Бельмачевка. Также в ягнобском ареале есть село с интересным названием Шаболтасовка на юго-запад от Новгорода Северского. В ягнобском языке слов, которые бы могли растолковать это название, не нашлось. Но они имеются в близкородственных - афг. šabel "острие" и перс. tus “береза”. К афг. šabel "острие" можно отнести и название села Шабалинов южнее Шаболтасовки, но уже в курдском ареале. Возможно, что от афганского слова происходит и слово сабля, имеющаяся в многих языках, но происхождение которого считается темным.

Название села Шенгуры, что недалеко от Кобеляк Полтавской области, можно связывать не только с курд. şengari "красивый" или с афг. šengara "девушка, которая убежала, чтобы выйти замуж за любимого”, но также с другими подобными словами из языков финно-угорской семьи. Само же село расположено в ареале формирования древнего персидского языка. В такой ситуации могут быть разные варианты. Либо слово этого корня в персидском языке не найдено, либо ареалы формирования отдельных иранских языков определены неточно, либо село основали иранские переселенцы из более северных ареалов и дали ему свое название, или это слово мордовское (мок. сянгяря "зеленый").

В ситуации, когда статистический материал очень беден, делать далеко идущие объяснения рисковано. Тем не менее, иногда сомнения бывают минимальные. Для примера, смешное для названия небольшой речки Тарапунька, пп Лютеньки, лп Псла можно предполагать иранское происхождение и перевести как “черный гриб”, поскольку во всех иранских языках tar (a) означает “черный”, а pongo, ponka, fank - любой круглый предмет. Ранее это слово означало просто “гриб”, и оно в этом значении присутствующее в многих языках (кроме иранских также лат. fungus, мок. панга, эрз. панго и др.), однако только иранское слово хорошо подходит для его обозначения.

Германцы тоже, как балты и славяне, оставались недалеко от своих старых мест поселений, хотя значительно расширили свою территорию. Теперь существует около десятка германских языков, которые делятся на три группы: северная, в которую входят датский, шведский, норвежский и фарерский языки; западная – английский, немецкий, голландский и фризский; восточная, к которую относятся мертвые готский, бургундский, вандальский языки (УРЕ). Однако считается общепризнанным первичное разделение германских языков на пять диалектов в соответствии с пятью германскими этническими группами, к которым с прошлого столетия относили виндилов, ингевонов, истевонов, гермионов, гиллевонов (, , 1974, 9). Позднее было предложено несколько иное разделение германских племен: северные германцы (предки современных датчан, шведов, норвежцев, исландцев), восточные германцы (вандалы, бургунды, готы), эльбские германцы (семноны, алеманы, гермундуры, лангобарды, маркоманы, квады - предки современных немцев), рейнско-везерские германцы (франки и гессы - предки современных голландцев, фламандцев), североморские германцы, к которым принадлежат предки современных англичан и фризов. (Schmidt Wilhelm, 1976, 45). Считается, что общий язык для всех германских племен существовал до III н. э. и его разчленение на отдельные языки произошло уже после переселения германцев в Центральную и Северную Европу (Там же, 44). Анализ германских языков графоаналитическим методом приводит нас к совершенно иным другие выводам.

Первоначально для анализа были привлечены главным образом пять современных германских: немецкий, английский, голландский, шведский, фризский, а также мертвый готский. Позднее к ним был добавлен фризский, но лексического материала из этого языка было недостаточно. На основе анализа этимологических словарей немецкого, древнеанглийского, готского и голландского языков и двуязычных словарей других германских, главным образом северогерманских языков (А. Kluge Friedrich, 1989; Veen van R.A.F., Sijs van der Nicoline, 1989, Holthausen F., 1934, Holthausen F, 1974) были составлены таблицы германских изоглосс. Всего было проанализировано 2628 изоглосс, 1424 из которых оказались общегерманскими. Количество общих слов в отдельных парах германских языков представлены в таблице 10.

На основании полученных данных была построена схема родственных отношений германских языков (см. Рисунок 36).

Рисунок36. Схема родственных отношений германскихх языков.

После неоднократных дополнений таблицы-словаря германских языков в схеме родственных отношений ничего не менялось. Расположение английского, немецкого, голландского и севергерманских языков всегда оставалось тем же, но для надежного размещения готского языка недоставало данных. Введение в схему фризского языка существенно не помогло разрешить ситуацию. Из-за того, что в нашем распоряжении имеется только четыре надежных узла графа, достаточно точно найти для схемы соответствие на географической карте сложно – в данном случае могут быть различные варианты размещения, поскольку общее количество языков сравнительно мало. Примем размещение схемы таким образом, чтобы ареал древних англосаксов ложился на бывший ареал италиков между Тетеревом, Припятью и Случью, ареал тевтонов (назовем так предков современных немцев) – на ареал иллирийцев между Случью, Западным Бугом и Припятью, предков голландцев – на ареал кельтов по обоим берегам Западного Буга до Вислы. Тогда предки современных северных германцев (шведов, датчан, норвежцев, исландцев) должны были занимать ареал греков между Припятью, Днепром и Березиной. для готского и фризского языков. В таком случае для готского и фризского языков остался лишь один ареал между верховьями Припяти и Немана от Ясельды до Случи. Размещение тут прародины готов, вандалов и буругундов противоречит недостаточное количество общих слов между голландским и готским языками, що заставляет нам считать, что эти древнегерманские племена не были соседями предков современных голландцев. Между ними должны были быть кокие-то еще племена. Возможно, это были предки современных фризов. Количество общих слов между фризским и другими германскими языками не противоречит такому предположению. В такой ситуации решение проблемы может быть таким: предки голландцев заселяли территорию не по обоим берегам Западного Буга, а лишь его левый берег, а на правом должны были быть поселения фризов. Тогда размещение германских племен должно было быть таким, как это показано на рис. 35.

Имеются историческое свидетельство о присутствии германцев на территории Украины, относящееся ко времени, когда их там быть уже было не должно, а их название было перенесено на славян, поселившихся на старых германских землях. В 970 г. византийский император Иоанн I Цимисхий (передал киевскому князю Святославу (964 – 972) через послов послание, в котором заключались такие слова:

“Полагаю, что ты не забыл о поражении отца твоего Ингоря, который, презрев клятвенный договор приплыл к столице нашей с огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Боспору прибыл едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды. Не упоминаю я уж о его [дальнейшей] жалкой судьбе, когда, отправившись в поход на германцев, он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое”(Лев Диакон, 1988, VI, 10).

Ясно, что речь идет о князе Игоре, погибшем мученической смертью от рук древлян, заселявших именно в те времена ареал англосаксов. Как мы увидим в дальнейшем, имеются свидетельства о том, что англосаксы оставались на территории Украины вплоть до "Великого переселения народов". В связи с этим происхождение этнонима «древляне» можно выводить от названия известного германского племени тервиниев ( П., 1990, 116). Племя древлян долгое время не входило в состав древнерусского государства. По крайней мере, в 10-м в. древляне в него не входили, что неоднократно подчеркивал в своей работе ( Н., 1951, 29, 41, 55-56). То, что варяги не могли включить в состав «русской земли» соседних полянам древлян может говорить о том, что это были остатки родственных им англосаксов, смешавшиеся с пришлым славянским населением. В летописи отмечается, что у полян был обычай «кроток и тих», тогда как древляне «живяху звериным способом», т. е они были более воинственны или непокорны.

Таблица10. Количество общих слов в парах германских языков

Языки

нем.

англ.

гол.

швед.

гот.

фриз.

немецкий

884

английский

601

858

голландский

503

357

632

шведский

412

468

226

651

готский

228

205

132

166

305

фризский

248

237

245

128

82

329

А теперь попытаемся доказать правильность именно такого расположения ареалов формирования германских языков их связями с отдельными иранскими языками, ареалы формирования которых нам уже известны. При сравнительном анализе таблиц германских и иранских языков было выявлено 253 германо-иранские изоглоссы. Эти изоглоссы с соответствиями для некоторых германских и иранских языков среди других лексических соответстий можно найти на веб-сайте http:///Tables/GertrbirfuInt. xls. Из числа германо-иранских изоглосс немецкий язык имеет 95 соответствий хотя бы в одном из иранских языков, английский – 173 соответствия, а шведский – 193. Из иранских языков более всего германских соответсвий имеет осетинский – 143. Далее идут курдский – 93 соответствия, пушту – 93 соответствия, персидский – 68, ягнобский – 67, талышский – 61. Данные по количеству взаимных соответствий между отдельными иранскими и германскими языками приведены в таблице 11.

Таблица11. Количество взаимных лексических соответствий между отдельными германскими и иранскими языками

Языки

осет.

курд.

пушту

перс.

ягн.

тал.

Всего

143

93

93

68

67

61

швед.

193

124

78

58

57

52

49

англ.

173

98

62

72

45

41

41

нем.

95

66

36

33

28

21

24

Из приведенных в таблице данных видно, что наиболее тесные языковые контакты были у предков осетин и северных германцев. И это понятно – их ареалы граничили друг с другом. Также близкими соседами праосетин были балты, которые заняли ареал тохарцев между Днепром и Березиной. Очевидно, к этому времени относится широкое распространение земледелия среди иранских племен. Исследовав осетинско-германские и осетинско-балтийские языковые связи, Абаев пришел к выводу, что аграрную культуру предки осетин заимствовали с запада, поскольку кроме названия проса jäw в осетинском языке нет слов земледельческой терминологии иранского происхождения. Среди многих других заимствований из германских и балтийских в осетинской Абаев приводит целую серию земледельческих терминов: осет. xsyrf "серп" имеет соответствия в славянских и балтийских языках; осет. îfsír "колос" – в германских; осет. fsondz "ярмо" – в балтийских, германских; осет. stivz "штифт" – в германских; осет. fäst "ступа" – славянских и балтийских; tilläg "урожай" – в германских; äluton "пиво" – в германских. В целом осетинско-германские связи изучены уже достаточно хорошее (А. Абаев В. И., , А. Абаев В. И., 1965), но при этом не было обращено внимание на то, что наиболее тесные языковые связи осетинский язык имеет именно с северогерманскими языками языками. Ареал предков англов был в значительной мере отделен от иранской области ареалами фракийцев и северных германцев, поэтому их языковые связи с иранцами были менее тесными, а ареал немецких диалектов лежал еще далее, но Абаев делал больше всего ссылок именно на немецкий язык.

Связи германских языков с ягнобcким и пушту, кажется, еще не исследованы. Их детальное изучение могло бы дать много материала для лингвистов. При проведении описываемых исследований лексический материал из ягнобского языка брался из небольшого словаря в дополнении к книге "Ягнобские тексты” (А. , , 1957) с добавлением случайных примеров из другой литературы, поэтому общее количество лексики ягнобского языка представлено в таблицах очень бедно. Тем не менее, среди этого материала найдены интересные примеры сепаратных связей этого языка с древними языками северных германцев и протоанглов, которые были соседами предков ягнобцев. Вот некоторые из них: швед. digna "падать", dingla "свешиваться" – ягн. dangal "падающий"; швед. mögel "плесень" – ягн. magor "то же"; швед. sarg "край" – ягн. sarak "то же"; англ. bug "клоп" (амер. "жук") – ягн. bugalak "овод"; англ. cog "зубец" – ягн. ozax “зуб-резец"; англ. jump "прыгать" – ягн. jûmb "двигаться"; англ. moth "моль", швед. mott, нем. Motte "то же”. – ягн. mоtta "хлебная моль”. Пуштунский язык был представлен в таблицах богаче, поэтому примеров его сепаратных связей с древнеанглийским больше (см. Таблицу 12).

Таблица12. Английско-афганские лексические соответствия.

Английский

Пушту

др. анг. bark “маленький корабль” (лат.?)

barga “плот»

др. анг., англ. beam “дерево”, нем. Baum и др. герм.

bêna “дерево”

анг. dapper 1. “нарядный”, 2. “подвижный” (тот же корень, что и в рус. дебелый)

debər “толстый, полный”

др. анг. gǽt, gate “ворота” неясного происхождения (Хольтхаузен)

get. “ворота”

др. анг. lyft “слабый, ленивый”, англ. left “левый”

lavt “слабый”

анг.-сакс. minnia (нем. Minne) “любовь”

mina “любовь”

англ. paten “металлический кружок, тарелочка” (из лат. patina, гр. patane “плоская тарелка”?)

patan “колесо прялки” (из гр.?)

англ. rate “бранить, ругать”

ratəl “упрекать, ругать”

др. анг. friht “правый, правильный”, (англ. right, нем. recht )

rixtija “правда, истина”

англ. to search «искать»

surag’, перс. sorag’ “искать”

др. анг. scīr, гот. skeirs, др. исл. scìr и др. герм. “чистый, белый, блестящий”

x.kāra “явный, ясный”

др. анг. spearca, англ. spark “искра”

spərəgəj “искра”

др. анг. sprot, sprota “ветвь, побег”

spаrtak “ветвь лозы”

др. анг. wadan “идти вперед”

wāte “выход, выезд”

др. анг. weddian “заключать договор, жениться”, англ. wedding “свадьба”

vādə “свадьба”

англ. wherry “лодка”

bərəj “лодка”

То, что германо-иранские языковые связи до сих пор еще в достаточной мере не изучены, подтверждает тот факт, что в этимологическом словаре немецкого языка (А. Kluge Friedrich, 1989) многим древним германским словам, которые представляются с пометкой "неуверенно, ненадежно" („unsicher“), почти никогда не подаются иранские параллели, которые иногда совсем прозрачны. Например, немецким словам Damm (швед. damm) "плотина", Faß (д. св. герм. fat) "бочка", Haus (швед. hus) "дом", Hammel (д. св. герм. hamla) "ягненок", Rain (д. св. герм. rein) "граница", Reif (анг. rope) "ремень", waten (aнг. wade) "идти вброд”, Zagel (швед. tagel) "хвост" и многим другим есть соответствия в одном-двух (чаще всего в осетинском, пушту, курдском) иранских языках. В этимологическом словаре английского языка, предстваленном в Интернете (Online Etymological Dictionary) для слова hog «свинья, кабан», «барашек», которому нет соответсвий в других германских языках, предполагается древнеанглийский аналог и допускается его кельтское проихождение, но совершенно не рассматриваются иранские соответствия: ягн., афг. xug, шугн. xūg, гил. xuk, перс. xūk, язгул. xəg и др (все – «свинья»).

Кроме того, есть такие германо-иранские параллели, у которых связь не проявляется достаточно явно. Например, нем. Bast, англ., гол. исл. bast "лыко", "лыковая веревка” отвечает наявное в большинстве иранских языков bast "связывать’; нем. Hirse, д. сак. hersija "просо" отвечает курд. herzin, тал. arzyn, перс. ärzan "то же" Но самым интересным примером является следующая германо-осетинская параллель. Есть в немецком языке слово Farbe "краска", которому отвечают гол. verv "то же", швед. färg "цвет", гот. farwa "осанка, стать". Не сразу можно найти соответствие в английском языке fallow “коричневато-желтый". Все эти слова объединяет одинокое среди иранских языков осет. färw "ольха". Как известно, кора ольхи годится для крашения и издавна применялась для окрашивания кож, при чем она дает красно-желтый или коричнево-желтый оттенок. К этому корню принадлежит, очевидно, также нем. Falbe "буланый (светло-желтый) конь". Абаев считал, что осетинское слово происходит от д. в.н. fеlawa "ива". В таком случае сюда же надо отнести и слав. vьrba (рус. верба), лит. virbas "лоза", лат. verbena "листья лавра” и др. В словаре Клюге этимология слова Farbe связывается с и. е. корнем *querw "делать, создавать", что совсем неубедительно, но Falbe связывается с fahl от герм. *falwa "светложелтый", родственное со слав. *polvь (укр. "половий"), с лит. palwas и т. д. Как видим, семантика слов этого корня чрезвычайно разветвлена и исходит из индоевропейских корней, поэтому в данном случае выражение “германо-осетинская параллель" условна, поскольку трудно определить, где именно нужно ограничить семантическое поле. Следовательно, элемент субъективизма при проведении исследований такого рода исключать нельзя, но когда лингвистические факты вкладываются в определенную систему, то тогда становится более или менее ясным, какаие слова относятся к более древнему слою, а какие являются продуктом дальнейшего развития, и это помогает нам вести исследование на разных уровнях, хотя не всегда можно быть уверенным, к какому уровню относится та или иная изоглосса. Когда мы рассматривали родственные связи индоевропейских языков, можно было обратить внимание, что германские и иранские языки имеют несколько больше общих слов, чем это должно было быть исходя из расстояния между их ареалами первоначальных поселений. Теперь ясно, что ранее в таблицу-словарь периода индоевропейских языковых отношений мы внесли некоторые слова, общие для германских и иранских языков, которые относятся к более позднему периоду германо-иранских контактов. Теперь можно возвратиться к тем данным и некоторые из них изъять. Критерием для изъятия некоторых слов из таблицы в первую очередь может быть распространенность слова в родственных группах языков. Скажем, если слово очень распространено в германских и иранских языках, то с высокой степенью вероятности можно говорить о принадлежности его к уровню индоевропейских отношений. Если же какое-то слово распространено в одном-двух языках, и тем более в языках соседних ареалов, то есть основания считать его происходящим из более поздних времен, и, соответственно, перевести его в таблицу высшего уровня. Например, в таблицу индоевропейских отношений было внесено в группу иранских слов осет. läsäg "лосось", которому есть соответствия в германских, славянских, балтийских и тохарских языках. В иранских языках ему надежных соответствий нет, но они могли исчезнуть. Теперь, когда мы видим, что предки осетин соседствовали с балтами и германцами, есть все основания считать осетинское слово заимствованием более поздних времен, изъять его из таблицы низшего уровня и внести в таблицу более высокого уровня. Действуя таким образом, постепенно можно более четко стратиграфировать лексику исследуемых языков по уровням, определить круг слов, которые не имеют надежной этимологии и далее исследовать их с учетом семантики, историко-географических обстоятельств и т. п. Такие исследования могут привести нас к реконструкции хотя бы в общих чертах "мертвых" языков палеоевропейского населения, трипольцев и т. д.

Как видно из карты на рисунке 35, фракийцы были ближайшими соседами германцев на юго-востоке. Теперь еще раз вспомним, что после после греческого албанский язык имеет наибольшее количество общих слов с германским – 152 (см. выше). Часть из этих слов была позаимствована в протоалбанский из германских именно в эти времена. Следует ожидать, что в фракийском и албанском языках есть более всего параллелей в английском языке (правда, из фракийского у нас нет достаточного лексического материала). Вообще же, албанско-германские языковые связи (как и фракийско-германские) исследованы недостаточно. Правда, Десницкая в одной из своих работ приводит два десятки примеров албанско-германских соответствий, но больше говорит о албанско-балтийских связях (, 1954; Desnickaja A. V., 1984, 728). Детально фракийско-балтийские связи исследовали Дуриданов (А. Duridanov I van, 1969), а также Топоров (, 1973). Однако внимательный сравнительный анализ основного словарного состава албанского языка с отдельными германскими убеждает нас, что больше всего лексических соответствий с албанским в английском, шведском, немецком языках.. Из иранских языков албанский больше всего соответствий должен был бы иметь в афганском (пушту). Вот наиболее интересные примеры: к англ. beam и пушт. bêna (см. выше) можно добавить еще алб. pemе "дерево" (в эстонском языке тоже есть соответствие poom "дерево"), анг. blay (нем. Blei) "лещ" отвечает алб. bli "осетер", др. англ. borgian (нем. Borg) "одалживать" – алб. barga "долг", англ. raft (нем. Drift) "плот" – алб. trap "плот", анг. deer "олень" –алб. drё "олень", англ. trunk "ствол" – алб. trung "пень" (если не позаимствовано в оба языки из латинского, где есть truncus "то же"), пушт. bus "мякина" – алб. byk "то же", пушт. gаh "время" – алб. kohе "то же", пушт. lêg’êr "голый" – алб. lakurig "то же", пушт. peca "часть" – алб. pjesе "то же", пушт. tar.ê l "вязать’ – алб. thur "то же", пушт. xwar "рана" – алб. varrё "то же", пушт. cira "пила" – алб. sharrё "то же" (последнее в обоих языках может быть заимствованым из лат. cira “пила”). Из иранских языков в албанском больше всего соответствий имеется именно в пушту – и это неудивительно, ведь ареалы этих языков лежат рядом. Найдены также немногочисленные (из-за малого объема словаря) примеры сепаратных языковых связей фракийцев с другими соседами – предками согдийцев и ягнобцев: алб. hingеllin "ржать" – ягн. hinj'irast "то же", алб. anё "берег" – ягн.. xani "то же", алб. kurriz "спина" – ягн. gûrk "то же".

Народы, заселявшие бассейн среднего и верхнего Днепра, жили между собою в довольно тесном контакте, по крайней мере, они обменивались опытом ведения хозяйства, изготовления оружия, орудий труда и продуктов питания. Есть целый ряд примеров слов, распространенных в те времена в германских, балтийских, финно-угорских, иранских и албанских языках. Выше говорилось о германско-осетинской параллели Farbe – färw, сюда же относится алб. verr "ольха". Из орудий труда (оружия) можно привести такие параллели: швед. bila "топор", англ. bill "алебарда", алб. bel "лопата", осет. bel "лопата", пушт. bel "лопата", ягн. bel "лопата", перс. bil "лопата"; англ. borst "щетка", нем. Borste "то же", швед. borst "чесать щеткой”, алб. brushё "щетка", осет. barc "то же", пушт. b(a)raš "то же", перс. bros "то же"; анг. rope "веревка", швед. rep "то же", осет. räwäjnä "грубая длинная веревка”, алб. ripp "ремень"; алб. havan "ступа", курд. heweng "то же", тал. həvəng "то же", вепс. hobdä "толочь в ступе”. Последнее слово может происходить от герм. *hawwa “бить”. Есть в вепсском языке слово l'evaš "пирог с начинкой” и в финском leivos "пирожное". Эти слова очень похожи по форме и по содержанию на распространенное на Кавказе слово lavaš "лаваш, особенный вид хлеба". В осетинском есть lawyz "оладья" и lawasi "лаваш". Абаев считал эти слова заимствоваными из тюркских (А. Абаев В. И., ). Очевидно это справедливо только для lawasi, которое само в тюркских является заимствованным из иранских, поскольку в тюркских языках слов тюркского происхождения с начальным l почти нет. В курдском есть lewaş "лаваш", в пушту – ravaš "хлеб", в персидском – lävaš. и т. д. Есть основания полагать, что иранские, вепсское и финское слова имеют германское происхождение. Немецкое Laib "буханка", англ. loaf "то же", швед. (диал.) lev, гот. hlaifs происходят от герм. *hlaibas. Из этой формы, без сомнения, могли развиться и производные без начального "h" – ир. *laibas → lavaš → вепс. l'evaš. В словаре Клюге (А. Kluge Friedrich, 1989) германское слово связывается с греческим klibanos “печь”. Следовательно, к моменту, когда греки еще заселяли территорию своей прародины, они уже научились печь хлеб, и это мастерство у них позаимствовали германцы вместе с соответствующим словом, которое далее распространилось по всему региону вместе с технологией выпекания хлеба. К этому корню относится лит. klaips, укр. хліб, рус. “хлеб” и другие славянские слова. Без сомнения, славяне позаимствовали слово для обозначения хлеба у готов вместе с многими другими еще в те древние времена, а не тогда, когда готы после долгих странствований поселились в Причерноморье.

К общему иранско-германскому лексическому фонду принадлежат слова для названия сметаны, сливочного масла: нем. Rahm, др. с.герм. rjúmi, др.-англ. rиam (из др.- герм.*raugma) "семетана" – авест. raogna, пушт. rogan, ягн. rugin, курд. rûn, тал. rüən "масло". Есть в немецком языке слово Fenster "окно", которое как и др.-англ. fenester считается позаимствованным из латинского, где есть fenestra "то же”. Возможно, так оно и есть, но интересно, что подобные слова есть в иранских и албанском язвыках:: курд. pencere, перс. pänj'äre, алб. penxhere "окно".

Даже в те древние времена люди кроме забот об обеспечении собственного существования нуждались в каких-то развлечениях, одним из которых была игра в мяч. О древности этого предмета для игры свидетельствует распространение одинакового для него названия на широкой территории в те времена, когда иранцы еще жили в тесном контакте с германцами. Слово top/tob со значением "мяч” можно найти во многих иранских и тюркских языках, есть оно также в язиках мокша и эрзя, марийском, албанском и, наверное, еще в других языках этого региона (в удмуртском тöб "моток"). Значение этого слова в германских и чувашском языках может объяснить нам даже технологию изготовления мячей. Др. с.-герм. toppr имеет значение "пучок волос", в немецком Zopf того же корня – "женская коса”, в чувашском языке есть тăпка "пучок, клок" при топ "мяч”. Следовательно, мячи делались из волос, шерсти и, очевидно, обшивались кожей. Конечно, по всему региону рапространялись слова не только для обозначения каких-либо конкретных предметов, но и для обозначение более широких понятий. Например, английскому turf "дерн", "торф", шведскому torva "дерн" отвечают алб. turbi "торф", перс. turb "то же", пушт. tarma "болото". Абаев поставил в этот ряд также осет. tärf "ложбина", лит. tаrpas "промежуток" и добавил фрак. tarpo (очевидно из Tarpo-dizos) "болото" и тох. tarpo "то же". Возможно, славянское *tarva "трава" тоже происходит отсюда (Фасмер выводит его из *truti "употреблять", "тратить", которое семантико стоит несколько дальше). Было в этом регионе распространено слово tart/turt/turš с значением "кислый", "горький". Вот примеры из разных языков: алб. tarthё, англ. tart, перс. torš, курд. tirş,тал. təlx, лтш. sùrs, осет. tyrty (барбарис) и т. д. Можно также проследить развитие семантики и распространение в этом регионе старого субстратного и. е. корня lard/lurd, представленного в лат. lаrdum "сало", арм. ljurd "печень", гр. larinos "жирный". Английское lard "смалец" считается заимствованным из латинского, хотя может быть итальским субстратом, поскольку предки англов заняли ареал италиков. Далее семантика слова от значения "жирный" развилась в направлении "грязный". В этом значении мы находим слово в шведском lort "грязь". Из ареалов германских языков слово с этим значением распространилось на восток в иранские ареалы (перс. lert "осадок", тал. lyrt "грязь") и, возможно, достигло финно-угорской области, если эст. lorts "грязь" не заимствовано из шведского. Перечень подобных параллелей можно продовжать, хотя многие соответствия могут оставатися загадочными.

Согласно Клюге (А. Kluge Friedrich, 1989) немецкое Nachbar «сосед» (англ. соответствие neighbour) происходит от герм. * nähwa-gabùr "тот, кто живет поблизости". От упрощенной формы этого слова происходит группа слов из иранских языков j'awar/j'ewar "сосед", из которых было позаимствовано мок., эрз. шабра "то же" Так же рус. шабер"сосед", сябер "сосед", "товарищ", блр. сябр "товарищ", "брат" и другие слова подобного значения в сербском, словенском, украинском, литовском, латышском языках происходят от того корня, но неясным остается источник заимствования, возможно, это иранский субстрат. Однако имеется целая группа этнонимов типа сабиры, савиры, сувары и других подобных, с которыми Шафарик связывал еще и название славянского племени северян. Указанные этнонимы встречаются в разной форме за пределами Европы, в частности, в хантыйском языке, так что не исключено, что сюда же можно отнести также древний топоним Сибирь. Происхождение указаного этнонима можно связывать с распространенным иран. suwar, sawor «всадник», на что уже указывал ( И., 1987, 16-27).

Определить время контактом между германцями, фракийцами, балтами и иранцами может помочь археология. Как указывалось выше, украинские ученые считают доказанной принадлежность срубной культуры к иранскому этносу. Однако эта культура существовала между XVI и XII вв. до н. э. А первые поселенцы в южной части этой области, тюрки, начали переселение в поисках новых пастбищ в конце III тыс. до н. э., то есть еще половину тысячелетия на этих землях кто-то должен был жить до иранцев. Но если фригийцы, армяне и фракийцы сразу перешли на правый берег Днепра, то Левобережье могли бы заселить только иранцы. Тогда с их приходом можно связывать распространение катакомбной культуры, проблема происхождения которой пока еще не решена учеными. Под влиянием переселенцев с севера на рубеже III и II тыс. до н. э. среди остатков тюркского населения и на основе ямной культуры начала формироваться группа родственных культур катакомбной культурно-исторической общности, которая охватывала степную и лесостепную полосу северочерноморского региона от Волги и Кавказа до нижнего Дуная. Украинские специалисты разделяют катакомбное историческое сообщество на культуры:

1. харьковско-воронежская,

2. донецкая,

3. ингульская,

4. предкавказская,

5. полтавкинская.

Учитывая условность культурного разделения и предполагая тесное культурное родство соседних этнических формирований, можно думать, что разделение всей катакомбной культурно-исторической области лишь на пять отдельных культур не исключает разделения общего иранского сообщества на значительно большее количество отдельных племен согласно географических ареалов. Дальнейшее культурное развитие населения этой области под воздействием различных факторов привел к формированию на Левобережье марьяновской, срубной культуры и культуры многоваликовой керамики. О перерастании ямной культуры в катакомбную свидетельствуют некоторые археологические находки, в частности, власовского могильника (с. Власовка Грибановского района Воронежской области):

"… погребения и ямного, и катакомбного типа могильника не обнаруживаютхронологического разрыва, а определяют своим обликом как бы «рабочий момент» процесса преемственности и взаимодействия" (, 1969, 56).

Однако, если происхождение культуры многоваликовой керамики связывается с катакомбной, то происхождение срубной культуры все-таки остается неясным. Ранее преобладало мнение, что эта культура не имеет местных корней и появляется на территории Украины уже в готовом виде (Археология Украинской ССР, 1985, 472). Она была распространена от нижней Волги до берегов Днепра (на правом берегу Днепра памятники срубной культуры находятся только в узкой прибрежной полосе), и очень много памятников концентрируется в северной части бассейна Северского Донца. Носители этой культуры были оседлыми земледельцами с необычайно высоким для того времени уровнем развития хозяйственной деятельности. Некоторые ученые ищут корни срубной культуры в области полтавкинской культуры в Поволжье и далее на востоке в области андроновской культуры (, 1986, 188; , 1986, 43; Археология Украинской ССР, 1985, 474). Авторитетно о происхождении срубной культуры писал :

"Расселение создателей срубной культуры по степной полосе Восточной Европы относится ко второй половине II тыс. до н. э. Вместе с ними вместо мышьяковистой бронзы северокавказского происхождения распространяется оловянистая приуральская бронза в формах появляющихся вместе с сейминской культурой Прикамья и Среднего Поволжя. Есть основаня предполагать, что сейминская культура сложилась в результате миграции какой-то группы населения из Сибири… Быстрое распространение по Северному Причерноморью срубной культуры, заимствовавшей от сейминской культуры более совершенное сибирское вооружение, сопровождалось вытеснением и ассимиляцией занимавшей его катакомбной культуры с ее вариантом – культурой многоваликовой керамики, оттесненной в самый начальный период из междуречья Дона и Северского Донца до низовий Дона и Днепра. Около XIII в. до н. э.срубная культура оказывается уже на Днестре." (., 1974, 11).

Такие размышления Артамонова, очевидно, основано на имевшем место и среди других ученых мнении, о постоянном миграционном движении с востока на запад, в частности так называемых «алтайских» и «уральских» народов. Однако, принимая во внимание локализацию прародин этих народов в Восточной Европе, двигаться с востока они не могли, наоборот, тюркские народы двигались из Европы именно на восток. Кроме того, происхождение металлургической провинции в Поволже связывает с перемещением в Поволжье этнических групп из Балкано-Карпатского региона, принесших свои культурные и технологические традиции ( Н., 1976, 39), что подвергает сомнению существование в Приуралье металлургии более высокого уровня, чем в более западных регионах.

Очевидно, исходя из таких же позиций, другие ученые, не исключая внешних влияний, полагают, что ни в нижнем, ни в среднем Поволжье достаточной генетической основы для срубной культуры нет и утверждают, что единого центра происхождения срубной культуры не было, а ее складывание в каждом регионе надо объяснить, исходя из местной археологической основы (, 1986, 45). В этом научном споре важным есть то, что мнение о приходе носителей срубной культуры с востока не является бесспорным, и поэтому остается возможность рассматривать другие варианты ее происхождения.

При исследовании иранских и финно-угорских языков были обнаружены их некоторые непонятные связи с греческим, которые проявились в многочисленных лексических совпадениях. Вот некоторые примеры. Греческому escara "очаг, костер" хорошо отвечают слова иранских языков с значением "яркий": перс. ašekar, гил. еšêkеr, курд. aşkere, ягн. oškoro и т. д.. От греческого timarew "защищать", наверное, происходят перс. timar, гил. timеr, курд. tîmar, тал. tümo "забота". С греческим sas "моль" можно связывать перс., курд. sas "клоп", гил. sеs "то же". Из греческого заимствовано пушт. lamba "пламя” (от гр. lamph "факел", "свет") и, очевидно, пушт. julaf "ячмень" (гр. alji из тюрк. arpa "ячмень"), тал. külos „корабль”, „корыто” (гр. gaelos „ведро”, „грузовой корабль”). В славянских языках есть группа слов одинакового семантического содержания, примером которым может быть украинское левада. Эти слова считаются пзаимствованными из сгр. libadion "луг, орошаемая равнина" (, 1989). Однако слово подобного значения имеется в персидском– rävad "луг". Вряд ли персидское слово позаимствовано из среднегреческого, скорее всего заимствование произошло гораздо раньше. Слова этого корня в славянских языках, очевидно, являются греческим субстратом. Много слов греческого происхождения в осетинском приводит в своем этимологическом словаре Абаев (А. Абаєв В. И., ), однако большая часть из них может происходить со времен скифского периода, поэтому с примерами можно ошибиться. Показательными являются греческие заимствования в языках мокша и эрзя. Например, бесспорно греческого происхождения, вопреки Серебряникову, мок. ватракш "лягушка" (гр. batracos "то же"). Есть еще несколько бесспорных соответствий: эрз. виськс "стыд" – гр. aiscos "стыд, позор", эрз. нартемкс "полынь" – гр. nartec (какое-то растение), мок. клёк "хороший" – гр. glukus "сладкий". Покорны относит гр. Pindos к и. е. *kuei „светить“ („leuchten“). Этому слову есть параллель в языке мокша – пиндельф "блеск", изолированное слово среди финно-угорских языков. Отдельные слова греческого происхождения можно найти в прибалтийско-финских и волжско-финских языках. В вепсском языке есть слово poimen "пастух", идентичное с греческим poimhn "то же", мар. каля "мышь" хорошо отвечает гр. gale "куница", "ласка", "хорь", мар. лаке "яма" тождественно гр. lakh, мар. энгыр "удочка" можно связывать с гр.agkura "крючок" , эст. aur "пар" напоминает гр. ahr "воздух". Все эти примеры греческо-иранских и греческо-западно-финских связей дают основание допускать, что когда-то какое-то греческое племя осело в пограничье иранской и финно-угорской областей.

И именно эти греческие переселенцы могли принести зачатки срубной культуры в это пограничье. Основанием связывать греков со срубной культурой дает сходство погребальных сооружений греков микенских времен и носителей срубной культуры, название которой происходит, собственно, от слова "сруб" – особенного погребального сооружения, на что обратил внимание Чередниченко, изучая предметы так называемого Бессарабского клада и заметив в них элементы микенской культуры:

"В свете приведенных данных определенный интерес приобретают и до известной степени близкие между собой конструкции погребальных сооружений раннесрубных могил в больших ямах и шахтных гробниц в Микенах. Шахтные гробницы – это обычные грунтовые ямы внутри которых сооружплись ящики, перекрытые деревянными брусьами. На брусья укладывались плоские каменные плиты или ветки, покрытые сверху тонким слоем водонепроницаемой глины" (, 1986, 74).

Для сравнения можно дать описание срубных погребальных сооружений:

"Под курганной насыпью, в материке находится прямоугольная яма. В нее поставлен деревянный сруб, точнее, рама из дуба, березы или сосны... На дне и поверх бревенчатого наката встречается слой камыша или дубовой коры” (Археология Украинской ССР, 1985, 466).

Конечно, вряд ли микенские греки вернулись назад на Украину. Скорее всего, сходство микенских шахтных и срубных погребальных сооружений объясняется их общим прототипом. Очевидно, предки греков на своей древней прародине уже делали схожие погребальные сооружения, а позднее этот обычай был принесен греками на Пелопоннес. Определенное время на территории греческой прародины или где-то неподалеку еще оставлялось греческое население, которое позднее было вытеснено германскими племенами и вынуждено было двигаться в восточном направлении. Найдя удобные места для поселения в бассейне Северского Донца, греки остановились здесь и позднее распространили свой обряд захоронения среди местных иранцев культуры многоваликовой керамики. Если это предположение справедливо, подобные, но более древние захоронения такого типа должны быть где-то в районе бассейна нижней Припяти или, скорее всего, несколько южнее, поскольку носители срубной культуры были земледельцами и поэтому должны были предварительно, по крайней мере, заселять не лесную зону. Такое предположение не кажется невероятным, поскольку Геродот в своей Истории упоминает земледельческое племя каллипидов, по его словам, полуэллинов и полускифов, которое заселяло территорию вдоль Гипаниса (Южного Буга) западнее Борисфена (Днепра). Очевидно, давать Геродоту основание считать каллипидов полуэлинами мог их язык, развившийся из общего для всех греков праязыка, но уже в определенной мере отличавшийся от классического греческого после нескольких столетий собственного развития в изоляции от основной массы эллинов. Именно каллипиды могли быть предками тех древними греками, которые остались вблизи своей прародины. Таким образом, мы можем допускать, что не все греки переселились на Пелопоннес со своего древнего ареала между Днепром и Припятью – часть из них задержалась где-то в бассейне Роси. Здесь и может быть объяснение тому факту, что албанский язык из всех индоевропейских языков имеет наибольшее количество общих слов с греческим (167) – греки и фракийцы (предки современных албанцев по языку) какое-то время жили по соседству, заселяя разные берега Роси. К сожалению, никаких надежных оснований для связывания греческой области поселений в районе Роси с какой-то археологической культурой нет, как нет их и для локализации областей фригийцев и древних армян. Можно только допускать, что эти три этноса занимали территорию между Днепром и Южным Бугом, а позже фригийцы и армяне переселились на Балканы и далее на юг, а греки ушли в район Северского Донца.

Присутствие греческих переселенцев в районе верховьев Северского Донца может быть подтверждена также существованием где-то в этом районе греческого города Гелон, описанного Геродотом, который указывал, что он расположен в стране будинов, которых обычно отождествляют с мордвой. Жителей этого города Геродот Также называл гелонами: "А гелоны – это первоначально эллины, которые выселились от эмпореев и поселились с будинами. Они пользуются то скифским, то эллинским языками" (Геродот, 1993, 205). Правда, , связывая Гелон с Бельским городищем, замечал, что поводом для отождествеления Геродотом жителей Гелона с греками было лишь созвучие «гелоны – эллины» ( 1974, 93) и считал гелонов одним из скифских племен. Однако здесь бросается также в глаза сходство иранского этнонима "гиляны" с названием города Гелон и его жителей. Мы видели, что ареал формирования гилянского языка лежит между верховьями Северского Донца и Осколом, приблизительно в том самом районе, где есть многочисленные находки памятников срубной культуры. Очевидно, должны быть какие-то сепаратные греческо-гилянськие лексические параллели, одна из которых, например, такая: гр. korh "девушка" – гил. kor "то же" На нашей карте ареал мордвы лежит несколько севернее, чем ареал гилянцев, но на времена Геродота мордва расширила территорию своих поселений, чему есть свидетельства в топонимике Украины, о чем речь пойдет позже. Как мы видим, имеются некоторые факты, которые могут подтвердить гипотезу о том, что срубная культура была основана среди ираноязычного населения каким-то греческим племенам.

Выше было указано, что в тюркских языках имеется общее слово для обозначения саней čana. Тюрки первыми одомашнили коня и использовали его как способ передвижения верхом и как тягловую силу для примитивных повозок с дисковыми колесами и решетчатым кузовом. Для перевозки тяжелых и громоздких вещей зимой они использовали сани. Иранцы усовершенствовали колесную повозку, поставив колеса на неподвижную ось, что дало возможность колесам вращаться независимо друг от друга с разной скоростью. Повозки стали более маневренными, что было технической революцией для того времени. Благодаря этому изобретению стало возможным, с одной стороны, преодоление далеких расстояний большим группам населения по бездорожью, а с другой, создание новой эффективной тактики колесничного боя, благодаря которой иранцы получили большое преимущество над многими азиатскими народами. Мы определили область поселения иранцев на территории распространения срубной культуры, но есть основания считать, что часть населения андроновской культуры в Западном Казахстане и Западной Сибири тоже была ираноязычной, хотя изначально творцами андроновской культуры должны были быть тюрки. Значительное количество иранских языков не могло сформироваться только на территории между Днепром и Доном (и даже Волгой). Некоторая часть из них формировалась (или отдельно развивалась на основе европейских диалектов) в Азии. По данным археологии срубную и андроновскую культуры объединяют такие общие черты:

· распространение колесниц,

· культ колеса и колесницы,

· культ огня,

· культ предков,

· ручное гончарство, оброботка дерева, камня и кости, прядение, ткачество, бортничество, металлообработка,

· тип жилья – большая полуземлянка (, 1986, 188).

Согласно Харматте, распространение "индоиранских" народов из степей Восточной Европы в Азию вплоть до Иностана и Китая происходило двумя волнами. Первая волна имела место с началом II тыс. до н. э., а вторая - с началом I тыс. до н. э. (Harmatta J., 1981, 75). Надо отметить, что проблема миграции древних индийцев и иранцев запутывает общепринятое представление об индоиранской (арийской) языковой общности. Некоторые ученые считают, что разделение ее произошло после того как одна группа ариев в начале II тыс. до н. э. из Средней Азии через Гиндукуш перешла в Индию, в то время как их остальные осталась на старых поселениях и отсюда в I тыс. до н. е. начали свою экспансию во всех четырех направлениях - в Афганистан и Иран, Урала, Алтая и Причерноморско степей ( , 1979, 235).

Тесная близость индийских и иранских языков не может вызывать сомнений, однако эта обособленность индоиранских языков от остальных индоевропейских не выглядела бы настолько выразительной, если бы нам были в достаточной мере известны фригийский и фракийский языки, которые должны быть близкими к древне-индийскому и древне-иранскому. Итак, следует уточнить, что первую волну, о которой говорит Гарматта, составляли индоарийцы и несколько позже тохарцы, а иранцы уже вторую. Пути этих волн можно уточнить с помощью как лингвистических, так и археологических данных. Вот свидетельство языковеда относительно первой и второй волны:

"Если мы пойдем на юго-восток, то можем найти очень интересные лингвистические данные о распространении и миграциях протоиранцев и, возможно, протоиндийцев в степи, которые протянулись севернее Кавказа, так же как и о их контактах с северо-западной и юго-восточной группами кавказских племен. Древнейшие следы этих контактов можно отыскать в названии коня в кавказских языках... Если двигаться в направлении к Сибири, прослеживая распространение протоиндийцев и протоиранцев на северо-восток, мы можем убедиться, что никаких явных лингвистических следов их прямых контактов с самодийскими языками найти нельзя. Причинной этого явления может быть то, что носители этих языков были отделены от индоиранцев полосой палеоазиатских племен, которые говорили на языках кетском, котском, аринском, асанском. К сожалению, большинство этих языков, кроме кетского, бесследно исчезли" (Harmatta J., 1981, 80).

Как видим, свидетельства довольно скупые. Археологические данные более детальны и, в частности, могут быть идентифицированы с конкретной волной. Согласно Кузьминой миграция на юг из Поволжья и Приуралья проходила на позднем этапе развития срубной культуры. Основной поток срубников-протиранцев шел от Левобережья Урала вдоль северного и восточного берега Каспийского моря, где тянется на юг цепочка стоянок возле колодцев, и далее вдоль южного края песков Каракум и вдоль реки Мургаб. Вторая волна из западноандроновских областей шла вдоль Ембы на Мангышлак, где андроновская волна сливалась со срубной. И, наконец, третья волна из Приуралья и Западного Казахстана двигалась в северное Приаралье и далее в Кызылкумы и до Хорезма (, 1986, 203-204).

Во время расселения иранцев в степях Украины, нижнего Поволжья и Западного Казахстана германцы окупировали, как мы знаем, бассейн Припяти от Вислы до Днепра. Эта область почти точно совпадает с территорией распространения тшинецкой культуры и ее разновидности восточнотшинецкой, время существования которых датируется XVI – XI ст. до н. э. (, 1976, 11; Археология Украинской ССР, 1985, 445). Украинские археологи считают, что тшинецкая культура, как и комаровская, которая была распространена в верхнем Поднестровье и существовала в XV – XII вв. до н. э., сложилась на основе более древних культур шнуровой керамики и они вместе составляют единую культурную и этническую область. Таким образом, влияние "шнуровиков"-тюрков на культуру местного населения было существенным, хотя они сами большей частью растворились среди местного индоевропейского населения и усвоили его язык. Однако об этническом единстве носителей тшинецкой и комаровской культур говорить нет оснований. Как будет показано далее, в том числе и на данных топонимики, носителями комаровской культуры должны были быть древние булгары (См. рис. 37). Показанное на карте соседство германцев с финскими племенами марьяновской культуры подтверждается загадочными следами финно-германских языковых связей, отраженных в биологической номенклатуре, в частности, в названиях деревьев и рыб, которые объясняются следующим образом:

"… некоторые группы носителей прото-финского прото-германского, точнее прото-восточногерманского и протосеверогерманского языков, могли жить в последние столетия до РХ. полу-кочевым образом в тесном соседстве на целостной территории между реками Днепром и Волгой на юго-востоке до Вислы и Балтийского моря на северо-западе" (Rot Sandor, 1990, т. 2, 25).

Однако есть мнение, что такие контакты уходят в более древние времена (Koivulehto J, 1990, том. 2, 9), что выглядит в свете полученных данных более правдоподобным.

Рис. 37. Археологиечские культуры в бассейне Днепра и Дона в XV – XII вв. до Р. Х.

Восточнотшинецкая культура распространилась на левый берег Днепра в иранскую область севернее нижней Десны и в бассейне Сожа, т. е в ареалы праосетин и согдианцев, где она преобразовалась в свой, так называемый, сосницкий вариант. То же самое явление происходило в юго-восточной части территории распространения восточнотшнецкой культуры, где она продвигается до Роси и далее тянется узкой полосой вдоль Днепра. Двумя причинами распространения восточнотшинецкой культуры за пределами германских ареалов могут быть такие – либо соседние племена восприняли культуру германцев, либо они были вытеснены пришельцами со своих исконных территорий. Эту неопределенность в пользу второй причины помогает нам разрешить лингвистический анализ топонимики неславянского происхождения на территории Украины.

Результаты такого анализа показали, что многие загадочные географические названия могут быть надежно этимологизирована с помощью германских, иранских и тюркских языков (Стецюк Валентин, 2002). И в первую очередь они подтвердили расположение, по крайней мере, двух германских ареалов. Топонимы на прародине тевтонов (назовем так предков современных немцев) расшифровуются средствами немецкого языка, а топонимы на прародине англов и саксов – средствами английского языка. Здесь под немецким и английским языками мы понимаем эти языки в историческом аспекте, т. е не только современные языки, но и их более ранние формы. Топонимика на других германских ареалах расшифровуется менее четко.

Как выяснилось, более всего немецких топонимов сохранилось в районе Шацких озер на Волыни, местности, далекой от путей миграций народов, что дает основание считать коренное ее население автохтонным. Эта местность находится на самой границе древних тевтонского и голландского ареалов, но топонимы лучше расшифровуются средствами немецкого языка. Само название озер может происходить от д.-в.-н. scaz, “деньги, скот”, нем. Schatz “сокровища”. Еще более уверенно можно говорить о “тевтонском” происхождении названий села Пулемец и Пулемецкого озера. Их можно расшифровать как “полная мера зерна” (нем. volle Metze, д.-в. н. fulle mezza). Предлагаемое объяснение на основе балтийских языков (например, лит palwe «ягода, растущая на болоте») сло славянским суффиксом – ец неубедительно при том, что другим названиям Шацких озер объяснения не приводится ( П., 1998, 292). Химерическое название другого озера – Люцемер надо понимать как “малое море” (нем. lütt, lütz, д.-в.-н. luzzil “малый”, д.-в.-н. mer, нем. Meer, “море”). Следует указать, что, хотя подобные приведенным слова иногда имеются и в других германских языках, здесь и далее мы преимущественно имеем дело с типично немецкими чертами германских языков (в частности, с имеющиеся только в немецком переходом t> z).

Убедительным свидетельством пребывания тевтонов на Волыни является загадочное название села Вельбовно на правом берегу Горыни, как раз напротив города Острога. Оно состоит из таких двух слов д.-в.-н. welb-en “возводить свод” и д.-в.-н. ovan “печь”. Печь в виде свода, сложенная из камня, вполне естественная вещь, но она могла иметь и специальное назначение. В этом месте вдоль правого берега Горыни и теперь на многие километры протянулись непроходимые болота. Не исключено, что специальная печь могла служить для выплавки железа из болотной руды. Железо в Европе известно с 8-го ст. до Р. Х., поэтому название населенного пункта не может быть более древним, а это, в свою очередь ведет к заключению, что часть тевтонов оставалась на своей прародине еще долго, после того, как их основная маса мигрировала в Центральную Европу. Рядом с Вельбовно расположен город Нетешин, название которого тоже может быть немецкого происхождения. Его вторая часть дает несколько возможностей для расшифровки, из которых по ситуации более всего подходит asca “зола” (нем. Asche), но для первой части слова ничего логически связанного с второй частью в немецком не было найдено. Более всего подходит объяснение для названия города “рыболовная сеть”. Во всех древних германских языках имелось net “сеть”, а д.-в.-н. asco, нем. Äsche “хариус” (Tymallus tymallus L.) уточняло назначение сети. Хариус – рыба речная, которая водится в горных реках, но перенесение названий одного вида рыб на другой – явление в языках типичное.

Приведем еще несколько примеров топонимов, которые не имеют убедительного толкования на основе славянских языков, но могут быть этимологизированы на базе немецкого:

г. Ковель - нем. Kabel “судьба, жребий”, ср.-в.-н. kavel-en - “тянуть жребий”; предлагаемое объяснение от слав. *kov «измена» выглядит надуманным ( П., 1998, 179);

г. Киверцы - нем. Kiefer, ср.-в.-н. kiver "челюсть, подбородок”, немецкое слово Kiefer имеет еще значение «сосна», которое могло лучше подойти для названия города в лесистой местности, но в этимологическом словаре Клюге происхождение слова объяснено как новообразование;

c. Мосыр на северо-запад от Владимира-Волынского, с. Мосыр Новый и Старый на юго-запад от Рожища Волынской обл. - д.-в.-н. masar “узловатый наплыв на дереве” к сев. герм. møsurr «клен»;

c. Невель на юго-запад от Пинска (Белорусь) - нем. Nebel “туман”;

c. и оз. Нобель на запад от Заречного Ривненской обл. - нем. Nabel, д.-в.-н. nabalo “пуп”; село расположено на полуострове, который выступает в озеро, дествительно, как пуп;

c. Паре на протоке Стыри Прастырь - нем. Fähre “паром, переправа”;

c. Растов западнее Турийська - д.-в.-н. rasta “место стоянки”;

г. Ратно, c. Ратнов возле Луцка - ср.-в.-н. roten “корчевать” (“Выкорчеванное”); маловероятно, но возможно происхождение от слав. рать ( П., 1998, 296);

р. Стырь, пп Припяти – возможно от и.-е. корня *stur «большой, сильный» ( П. 1998, 337), но лучше нем. Stör, д.-в.-н. stür (e) “осетр”;

c. Хобултово восточнее Владимира-Волынского - нем. Kobold “демоническое существо”;

р. Цир, пп Припяти и c. Цир - нем. Zier “украшение”, д.-в.-н. zieri “хороший”.

Через определенное воемя после отхода основной массы германцев на запад в ареале тевтонов поселились славяне, которые уже в историческое время стали известны под именем дулебов, или дудлебов. Название этого племени сохранилось в нескольких топонимах Западной Украины и Чехии, и по мнению некоторых ученых этот этноним происходит от зап.-герм. Deudo - и laifs. В первой части слова содержится корень этнонима “тевтоны”, от которого происходит самоназвание современных немцев (Deutsch), а вторая - “остаток” (гот. laiba, др.-англ. làf). Таким образом, слово дулебы можно перевести как “остатки тевтонов”, что и дает основания говорить о том, что не все германцы покинули Волынь при их переселении в Центральную Европу, а название жителей этого края оставалось долгое время таким же. Можно также вспомнить, что и на новых поселениях как тевтонов, так и чехов есть местности с названием Wollin/Volin. С преемственностью этнических названий мы еще будем неоднократно встречаться и этот явление известно в науке:

"Преемственность племенного имени не говорит еще о такой же преемственности его носителей. Племенная группировка, носившая эти имена, несомненно неоднократно менялась, переоформлялась" (., 1948, 138).

На прародине древних англосаксов между реками Случь, Припять и Тетерев можно найти не менее интересный материал. Этот ареал первоначально заселяли древние италики (предки латинян, осков, умбров), а в довольно недавние исторические времена - племя древлян, у которых столицей был летописный Искоростень. Очевидно, летописец постарался как-то “славянизировать” название этого города, который теперь называется просто Коростень и, несомненно, как-то похоже назывался и в древние времена. Город расположен на реке Уж (Уша), которая протекает здесь среди гранитных скалистых берегов. Это дает основание этимологизировать название города на основе английского языка, поскольку на корнуэльском диалекте английского языка care - “скальный ясень” (лат. cerrus «вид дуба»), а др.-англ. stàn - “камень, скала”. Корень care, можно найти также в названии города Коростышев, который тоже расположен на скалистом левом берегу, но уже реки Тетерев. Если вторая часть названия города происходит от др.-англ. sticca “палка, посох”, то в целом его можно истолковать как “Ясеневая палка”. Название города Овруч тоже можно связать со скалами. Он расположен в районе Словечанско-Овручского кряжа на левом высоком берегу реки Норынь. Др.-анг. of rocc можно перевести как “на скале”. Хотя объяснеие как «вручий» от слав. vьreti «кипеть, пениться» тоже правомерно ( П. 1998, 255).

Вариант Уша для названия речки Уж, возможно, является более древней формой, которая была изменена по аналогии с названием известной рептилии. Такое предположение могут подтвердить и названия сел Ушица и Ушомир на Уже. Отыскивая этимологию для слова „Уша” приходим к лат. usio, ùsus “обычай”, “использование” и анг. use “употребление”, “пользование”. Таким образом, не исключено, что название реки происходит с тех времен, когда здесь проживали предки италиков пять тысяч лет назад. Обратив внимание на сходство второй части топонимов Ушомир и Житомир, находим др. англ. meræ “граница”, которое Хольтхаузен относит к лат. mùrus “стена”. Хотя у обоих топонимов можно легко найти украинские корни, отдаем предпочтение английской этимологии по той причине, что для первой части слова Житомир находим в древнеанглийском scyttan “закрывать, закрывать на запор”, что логически подходит к значению “граница”, тем более, что Житомир расположен как раз на южной границе территории ареала. К вопросу имеет ли др. англ. scytta какое-либо отношение к греческому названию скифов мы вернемся позже. Другая оборонная линия на этой территории проходила уже в районе Ушомира в ста километрах севернее Житомира на самих подступах к Коростеню, который, вероятно, уже был столицей англосаксов и в те древние времена. В связи с логичностью такого объяснения происходение названия города Житомир от слова житомерник «меряющий жито» ( 1998, 136) следует отбросить.

В целом же средствами английской лексики с разной степенью достоверности можно этимологизировать около полусотни топонимов прародины англосаксов. Приведем наиболее интересные или убедительные примеры:

c. Букча (Белорусь, на запад от Лельчиц) - др. англ. bucca “козел”;

р. Грезля, лп Ужа - др. англ. hrīsel, др.-исл. hrisla (др. англ. hris) “куст”;

р. Желонь, пп. Нижней Припяти - др. англ. scielian “разделять”;

р. Жерев, лп. Ужа, р. Жерева, лп. Тетерева, пп. Днепра - др. англ. gierwan “украшать”;

р. Зерце, бессточная река западнее Олевска - др. англ. sierc “рубашка”;

c. Кирданы, околица Овруча - др. англ. cyrten “красивый”;

c. Кливины возле Чернобыля - др. англ. cliewen “ком, груда”;

р. Латовня, пп. Теньки, пп. Тни, пп. Случи - др. англ. latteow “вождь”;

г. Мозырь (Белорусь) - др. англ. Maser-feld к сев. герм. møsurr “клен” (AEW);

р. Морсовка, пп. Резни, лп. Ирши, лп. Тетерева - др. англ. mor, мн. mors “болото, пустошь”;

c. Ольманы в Белоруси, на юго-восток от Столина - др. англ. oll “оскорбление, брань”, man “вина, грех”;

р. Припять - др. англ. frio “свободный”, pytt “яма, лужа, источник”;

р. Рихта, лп Тростяницы, пп. Ирши - др. англ. riht, ryht “правый, прямой”;

c. Сизаны на юге Гомельської обл. - др. англ. sessian “становиться спокойным”;

cс. Ходоры, Ходорков, Ходурки Житомирской области и др. - др. англ. hador “бодрый, оживленный”; часто можно найти объяснение слова как видоизененного имени Хведор (Федор), но таких названий очень много, нет других вариантов, приближенных к этому достаточно редкому по сравнению с другими (Иван, Василий, Николай и др.) имени.