2002 г.

2003 г.

2004 г.

Харьковская область

25884

32191

34040

35938

36831

Городск. посел.

- 1482

- 496

385

651

1794

сельская местность

1482

496

- 385

- 651

- 1794

Г. Харьков

- 1243

2708

2740

2750

3056

Важной чертой развития рынка труда на протяжении этого периода являлось то, что структурная перестройка экономики не подкреплялась необходимой мобильностью рабочей силы. Это связано, прежде всего, с неразвитостью рынка жилья и наличием институциональных препятствий, ограничивающих возможности

территориального маневра производственными мощностями, а так же отсутствием глобальной стратегии развития производства и экономики в целом.

Таблица 2.2

Межрегиональное движение населения

(Харьковская область) (особ) [131, с. 127].

1996 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Харьковская область

1694

4190

5604

6192

6208

городск. посел.

586

4221

5498

6142

6458

сельская местность

1108

- 31

106

50

- 250

г. Харьков

22

4137

5092

5308

5551

Структура экономики не только не улучшалась, а ухудшалась. Произошли значительные изменения в структуре занятости по секторам и отраслям экономики. Большие потери понесли крупные и средние предприятия, составлявшие костяк дореформенной экономики. В относительно лучшем положении находились регионы богатые природными ресурсами, с диверсифицированной структурой производства и благоприятными условиями для развития третичного сектора (торговли, финансовых услуг и т. д.) [132, с. 171].

Социализация экономики, призванная гасить напряженность, находилась в стадии формирования. Так как социализация, присущая планово-директивной экономике в значительной степени была разрушена, а социализация капитала еще не сформировалась, возникли крупные разрывы в социальной ткани общества. Они проявились в социальной незащищенности широких слоев населения и выпадения из нормального социального процесса целых общественных групп, что и создало в обществе огромную социальную напряженность, усугубив трансформационный шок [133, с. 9].

Последствия трансформационного кризиса для региональных рынков труда оказались так же далеко не одинаковыми. Его негативное воздействие на занятость сильнее всего сказалось на регионах с высокой долей концентрации предприятий легкой промышленности и машиностроения (прежде всего – ВПК), где сброс объемов производства был максимальным. При общих умеренных (в сравнении с падением производства) масштабах безработицы она сильнее всего затронула наиболее активную и образованную часть трудоспособного населения, занятую в обрабатывающей промышленности и ВПК. Особенно сильный удар был нанесен по научному потенциалу страны. В таблице 2.3 приведены данные, характеризующие изменение количества научных сотрудников в г. Харькове за годы реформ.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте www.

Другое направление в экономической науке представляют взгляды ученых, которые относят самого человека с его природными чертами к категории капитала (Л. Вальрас, Дж. Маккулох, Г. Маклеод, И. Фишер и др.). Они оценивают человека как элемент капитала, и как развитие их определений возникли так называемые альтернативные теории человеческого капитала. Большинство этих теорий не отрицает традиционных определений, но и не удовлетворяется только ими, расширяя тем самым содержание понятия «человеческий капитал».

Появление и развитие альтернативных концепций человеческого капитала в большинстве своем связано с работами известного американского экономиста первой половины ХХ ст. И. Фишера, который понимал под капиталом любой «запас благ, существующий в какой-либо данный момент». Он считал, что капиталом есть все то, что в течение определенного времени может приносить доход. И человек, как и другие материальные объекты, входит в состав капитала.

Таким образом, теория капитала И. Фишера послужила основой для возникновения разносторонних альтернативных концепций человеческого капитала. Их авторы включают в понятие «человеческий капитал» не только знания, умения людей, их способность к труду, а и физические, психологические, мировоззренческие, социальные, культурные черты и способности человека.

Именно в этот период теория человеческого капитала стала бурно развиваться и сформировалась как самостоятельное направление экономической мысли. Наиболее деятельное участие в ее создании приняли известные американские экономисты Г. Беккер, Б. Вейсброд, Д. Минцер, Л. Хансен, Т. Шульц.

В течение непродолжительного времени новая теория обрела много поклонников и общее научное признание. Именно в эти годы образование перестает восприниматься как один из видов непроизводительного потребления и затраты на него начинают рассматриваться как инвестиции, т. е. как вложения, дающие непосредственно экономический эффект. Предполагалось что равное образование «могло бы содействовать большему равенству доходов и возможностей. Это не бросало бы вызов основным экономическим институтам общества, не требовало бы какого-либо существенного перераспределения капитала» [154, с. 206]. Однако, рост затрат на образование не привел к большему равенству доходов, не наблюдалось ускорение темпов экономического роста, появились симптомы перепроизводства специалистов с высшим образованием, безработица среди которых, достигла небывалых ранее размеров. Все это породило альтернативные концепции человеческого капитала.

Так, С. Фишер, Р. Дорнбуш, К. Шмалензи считают, что человеческий капитал – это, прежде всего, способности и талант человека, а потом уже его образование и приобретенная квалификация [155, с. 303]. Л. Туроу включает в человеческий капитал «производственные способности, одаренность и знания» индивида, а также специфическую характеристику, как «уважение к политической и социальной стабильности» [156, с. 104]. Ф. Махлуп относит к человеческому капиталу какие-либо «совершенствования», которые «увеличивают физические или умственные способности человека» [157, с. 419]. По мнению Дж. Кендрика, капитал – это «способность на протяжении определенного периода производить готовый продукт и доход, включая нерыночные формы дохода» [158, с. 275]. Ученый делит капитал на вещественный и невещественный. Вещественный капитал – это воплощенный в людях капитал, полученный путем вложения в формирование и воспитание индивида. В традиционных взглядах на человеческий капитал, такое вложение рассматривается, исключительно, как потребление и его не считают инвестициями.

Невещественный капитал, воплощенный в людях – это затраты на образование и профессиональную подготовку индивидов, его здоровье, а также на мобильность трудовых ресурсов. Особенность трактовки в невещественном капитале общеобразовательных знаний, рассматривается Дж. Кендриком в широком смысле: как интеллектуальные и духовные знания. Интеллектуальные – это знания об окружающем мире, человеческом обществе и культуре, а духовные – это место и предназначение человека в «мире» и его главные жизненные ценности. Интеллектуальные и духовные знания человек получает путем какого-либо гуманитарного образования, включая и религиозное образование. Однако, с точки зрения Дж. Кендрика, хотя гуманитарное образование и способно приносить «доход лишь в не денежной, психологической форме», это обстоятельство не мешает нам квалифицировать приобретенный запас знаний, как капитал. Практические знания рассчитаны на то, что бы подготовить людей к конкретным видам трудовой деятельности. Индивид получает такие знания частично за счет образования, а в большинстве своем за счет профессиональной подготовки. Именно они, практические знания, полученные в процессе профессиональной подготовки, «специально направлены, на увеличение способности индивидов, формировать доход». Он также относит к инвестициям в человеческий капитал «знания, предназначенные для развлечений», как он считает, они способствуют получению психологического эффекта [158, с. 45].

Возникновение и значительное расширение в экономической науке альтернативных концепций теории человеческого капитала вызвано существующими реалиями рыночной экономики. В реальной жизни действует бесконечное множество разнонаправленных, нередко случайных факторов, от которых зависит доход и благополучие человека. Например, исследование Фонда Карнеги еще в первой половине ХХ века определило, что финансовые успехи специалистов, занятых в сложных отраслях экономики, лишь на 15% основаны на их профессиональных знаниях и на 85% - умении общаться с коллегами, то есть определяются их личностными особенностями и способностью управлять людьми [159, с. 17-18].

Некоторые ученые альтернативных теорий, природные способности и личностные черты, в сфере получения денежных доходов, оценивают очень высоко. Например, П. Тобмен в результате ряда исследований пришел к выводу, что на часть генетического потенциала индивида приходится 45% разницы в заработках, на часть социального происхождения – 12%, а на часть образования лишь около 6%, в той мере, в какой оно не является следствием, более глубинных факторов [160, с. 393].

Среди ученых пока еще не сложилось единого мнения о внутреннем содержании человеческого капитала. Чаще всего в состав человеческого капитала входит образование и профессионально-квалификационный уровень индивида. Психофизиологические характеристики человека рассматриваются в рамках профессионально – квалификационного капитала. В этом смысле вызывает интерес классификация человеческого капитала М. Долишнего, который отдельно выделяет моральный потенциал индивида [161, с. 45].

Существует достаточное количество характеристик человеческого капитала и наиболее полная из них, следующая: «Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накоплений индивидом запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целенаправленно используются в той или иной сфере общественного производства и способствуют увеличению продуктивности труда и, тем самым, влияют на увеличение доходов данного индивида» [162, с. 16].

Под человеческим капиталом подразумевается вся совокупность продуктивных черт работника. В основу классификации элементов «человеческого капитала» положены его отличительные особенности в интеллектуальной, физической и психологической областях. К основным элементам человеческого капитала принадлежит: уровень образования (знания), профессиональная подготовка (навыки, способности, опыт работы, профпригодность), состояние здоровья, владение значимой информацией, мотивация и мобильность работников.

Человеческий капитал является наиболее целостным отражением реализации человеческого потенциала в хозяйственной практике и на современном этапе включает все стороны бытия человека: физическую, интеллектуальную, социальную, культурную и духовную. На современном этапе развития общества во всех его аспектах качество человеческого капитала становится не только целью и мерилом общественного развития, но и, прежде всего, главным и определяющим фактором развития экономики. Научно обосновано и практически доказано, что в основе становления интеллектуальной экономики («экономики знаний») лежит интеллектуальный творческий труд. Рост удельного веса умственного труда, интеллектуализация труда требует качественной системы воспроизводства высококвалифицированных кадровых ресурсов, усиления формирования интеллектуального и творческого развития личности.

Анализ показывает, что не любой умственный труд является творческим, многие работники с высшим образованием заняты рутинной работой, которая далека от творчества. Кроме того, в современных условиях работники не только физического, но и умственного труда, прежде всего, руководствуются материальными интересами, материальной мотивацией достижения результатов успеха и меньше всего заинтересованы в самом процессе творчества. А творческий труд, творческая деятельность – это внутренняя потребность интеллектуального развития самой личности. Следовательно, эффективный мотивационный механизм, обеспечивающий интеллектуальный творческий труд, в настоящее время должен являться ключевым элементом приоритетного развития человеческого капитала.

Творческий интеллектуальный труд отличается высокой степенью креативности и представляет собой сознательную и целесообразную интеллектуальную деятельность являющуюся реакцией человека на внешнюю среду, которая служит удовлетворению его материальных и нематериальных потребностей (в том числе в самовыражении), результатом которой выступает новый интеллектуальный продукт.

Креативность же сама по себе системна, то есть является целостным (гештальтным) качеством всей личности. Более того, понятие креативности (творческой способности) и понятие здоровой, самоактуализирующейся, полностью человеческой личности сходятся все ближе и ближе. В связи с этим хочется еще раз обратить внимание на мнения известных социологов Т. Парсонса и Р. Хилла о значимости личности, личностных характериологических особенностей, которые играют ведущую роль в развитии общества и экономики.

Актуальная потребность в саморазвитии, стремление к самосовершенствованию и самореализации являются показателем личностной зрелости и одновременно условием ее достижения. Ведь формирование личностных качеств у индивида предполагает: 1) развитие интеллекта; 2) развитую эмоциональную сферу; 3) устойчивость к стрессам; 4) уверенность в себе и самопринятие; 5) позитивное отношение к миру и принятие других; 6) самостоятельность и автономность; 7) мотивацию самоактуализации и самосовершенствования. Сюда же относится и развитие мотивации учения как важнейшего элемента мотивации саморазвития [163, с. 32]. Постоянное стремление к саморазвитию не только приносит и закрепляет успех на профессиональном поприще, но и способствует профессиональному долголетию, что неоднократно подтверждалось экспериментальными данными. Кроме того, саморазвитие есть источник долголетия человека, причем активного долголетия, и не только физического, но и социального, личностного.

Идея саморазвития и самоактуализации, взятая «в чистом виде», вне связи с феноменом самотрансценденции является недостаточной для формирования психологии личностной зрелости. Для этого необходимо представление о самоактуализации и самотрансценденции как едином процессе, основанном на эффекте дополнительности – так называемой «суперпозиции».

Все вышесказанное, доказывает необходимость уточнения качественной характеристики мотивации в структуре человеческого капитала. На успешность деятельности оказывает очевидное влияние сила мотивации и ее структура как таковая. Сформулированный несколько десятилетий назад, уже классический закон Йеркса-Додсона устанавливал зависимость эффективной деятельности от силы мотивации [163, с. 56]. Из него следовало, что чем выше сила мотивации, тем выше результативность деятельности, но прямая связь сохраняется лишь до определенного предела: после достижения некоторого оптимального уровня сила мотивации продолжает увеличиваться, а эффективность деятельности начинает падать.

Мотив может характеризоваться не только количественно («сильный-слабый»), но и качественно (внутренний и внешний). Если для личности деятельность значима сама по себе (например, удовлетворяется познавательная потребность в процессе деятельности), то говорят о внутренней мотивации. Если же значимы другие потребности (социальный престиж, зарплата, успех и т. д.), то говорят о внешних мотивах, которые в свою очередь могут быть положительными и отрицательными. Качественная характеристика мотивов чрезвычайно важна так как, например, на познавательную мотивацию закон Йеркса-Додсона не распространяется. И, следовательно, даже постоянное нарастание силы познавательной мотивации не приводит к снижению результативности деятельности. Кроме того, присутствие данной мотивации играет роль компенсаторного фактора в случае недостаточно высоких специальных способностей и недостаточного запаса требуемых знаний [163, с. 56-57]. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что в мотивации успеха моральный аспект не актуализируется и поэтому не является одним из ведущих, а в мотивации самосовершенствования самотрансценденция является необходимой и полноправной составляющей.

Перечисленные качества, обеспечивают сознательную и интеллектуальную деятельность индивида, по удовлетворению его материальных и нематериальных потребностей. В результате этой деятельности происходит увеличение его собственного персонифицированного интеллектуального капитала, за счет собственного самосовершенствования, и создание нового интеллектуального продукта. Таким образом, выделенные продуктивные черты и характеристики индивида признаются особой формой капитала, а их развитие требует значительного времени и материальных ресурсов, в результате чего они способны обеспечивать своему собственнику денежный доход.

Процесс целенаправленного формирования человеческого капитала предполагает инвестиции в образование и развитие человека, которые могут осуществляться семьей, самим индивидом, фирмой или организацией, государством и международными организациями. Полные затраты на воспроизводство человеческого капитала можно представить следующим образом:

C = (P + E) j + w + M + m (2.1)

где С – полные затраты на человека; Р – физиологические затраты (затраты на питание, одежду, жилье и непосредственные затраты на поддержание здоровья); Е – социальные затраты (затраты на образование, культурный уровень и т. д.); j - коэффициент социальной группы (куда может быть включена также поправка на очередность рождения ребенка); w - недополучение национального дохода, вследствие замещения рабочего времени родительским; М – «цена» смертности (младенческая, детская, взрослая смертность); m – затраты перемещений (включая затраты на адаптацию мигрантов в более экономически развитых районах) [164, с. 43]. Полные затраты на воспроизводство человека формируются как на домохозяйственном (микроуровне), так и на национальном уровне (макроуровне):

C = Cn + Ch (2.2)

Для устойчивого социально-экономического развития признается важность каждого, из перечисленных уровней и на каждом уровне исследуются проблемы эффективного формирования человеческого капитала.

Национальный уровень затрат формируется за счет потерь в национальном доходе от замещения профессионального труда родительским, государство участвует в физиологических затратах (социальные пособия малоимущим, «бесплатность» жилья и медицинских услуг), в социальных затратах (затраты на образование, квалификацию, культуру в виде дотаций, «бесплатных» форм функционирования социальных институтов), в перемещениях (программы поддержки беженцев и переселенцев). Поправка на социальную группу зависит от экономического строя и приоритетов социальной политики государства: либо господствует «уравниловка», либо усиливается адресность социальных мер. Но основным инвестиционным звеном в этой цепи является домохозяйство. Домохозяйства осуществляют физиологические и социально-экономические затраты с поправкой на коэффициент социальной группы и очередность рождения ребенка, участвуют в затратах на перемещение (т. е. на переезды из одного места жительства в другое). В основном на уровне домохозяйства осуществляются вложения в профессиональную (социальную) мобильность членов семьи. И именно в семье закладываются основы психофизиологических, интеллектуальных и личностных качеств, которые являются основным фундаментом для дальнейшего развития, постоянного совершенствования и одновременной адаптации к существующей социально-экономической системе.

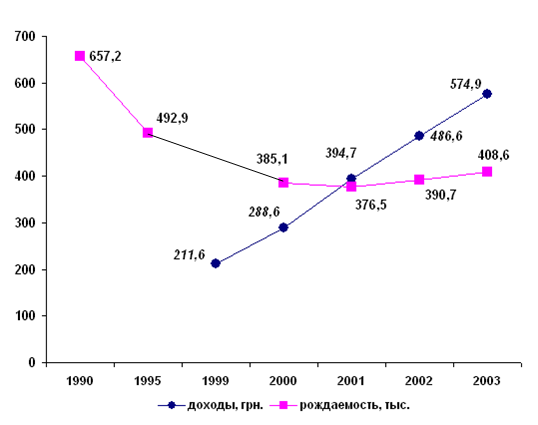

Воспитание и развитие человека – очень сложный процесс и не менее сложны, связанные с ним проблемы. С точки зрения Г. Беккера, решение иметь детей аналогично другим инвестиционным решениям, которые принимают рациональные агенты [165, с.103-104]. Он выделяет два основополагающих фактора, которые влияют на принятие этого решения. Это, прежде всего, денежные доходы семьи и финансирование в системе социального обеспечения. Влияние названных факторов не вызывает сомнения. Однако обратимся к статистическим данным для того, чтобы удостовериться в этом. Для сравнения сопоставим изменение средних денежных доходов домохозяйств за период 1999 – 2003 г. г. и рождаемость в этот период (см. рис. 2.3) [166, с. 364]. Как видно из рисунка, динамика зависимости доходов и рождаемости вовсе неоднозначна. Более того, в период трансформационного шока (экономика выживания домохозяйств, период до 2001 г.) эта зависимость вовсе нарушается.

Рис. 2.3 Динамика изменения средних денежных доходов домохозяйств

и рождаемости за 1999 – 2003 г. г.[166, c. 363]

В первую очередь это связано с низким уровнем совокупных доходов населения, которые не обеспечивают домохозяйства достаточными ресурсами для инвестирования в расширенное воспроизводство человеческого капитала на уровне семьи. У большей части населения практически нет возможности инвестировать в человеческий капитал, так как почти все заработанное приходится расходовать на воспроизводство его физической составляющей. Об этом свидетельствуют негативные демографические тенденции в Украине [167, с. 56]. Доминирование стратегий выживания в поведении домохозяйств, влияет на выбор направления образования и занятости. В подавляющем большинстве случаев, выбор нацелен на стабильный наибольший доход, который не всегда способствует наилучшему дополнительному непрерывному раскрытию и реализации их человеческого потенциала. Происходят процессы деградации системы потребностей населения, так как преобладают материальные ценности и потребности низшего порядка. Укреплению этих тенденций способствует не существующее до сих пор правовое пространство, которое отвечало бы рыночным отношениям, а также деформация моральных и этических норм, традиционных нравственных ценностей.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте www.

Обязательства сторон сделки могут нарушаться как при реципрокных отношениях, так и при рыночном обмене. Исполнение обязательств реципрокности строится на угрозе социальной изоляции, а при товарном обмене – на материальных и зачастую формальных санкциях. Значимость дара определяется его субъективной ценностью для одариваемого. Она не зависит напрямую от рыночной стоимости предмета дара, а сводится к представлениям о полезности полученного блага.

В обмене дарами люди первичны, а дары – вторичны, поскольку дарообмен зависит от отношений обменивающихся, возникающих между ними коллизий, соотношения их статусов, социально-демографических характеристик и пр. Деньги присутствуют и в реципрокности, и в товарном обмене. Реципрокность предполагает рутинизацию и ритуализацию дарообмена.

Экономика дара нацелена на стабильность, часто ценой сокращения среднего дохода ее участников, а товарный обмен предполагает инновационный прорыв как попытку наиболее предприимчивых максимизировать прибыль. В реципрокных отношениях обмен выполняет, роль символа «доброй воли» и намерения упрочить отношения. Дарообмен – инструмент приращения социального капитала, а товарообмен – экономического. Есть все основания различать дар и товар, а реципрокность отделять от товарного обмена.

Реципрокность строится на подчинении людей социальным нормам, усвоенным в ходе социализации. Она укоренена в неформальных нормах и обязательствах, которые слабо связаны с формальными институтами. Поэтому сети реципрокной поддержки, более инерционны и менее зависимы от изменений формального порядка.

Анализируя историю становления рыночных отношений в западных обществах, К. Поланьи показал, что доминирование рыночной логики над социальными нормами возникло сравнительно недавно. Лишь в XIX столетии социальные нормы стали вытесняться экономической целесообразностью, а социальный статус человека зависеть от его капитала [198, с. 55]. В современном мире, подчиненном рыночным отношениям, обмен дарами, сколь бы распространен он ни был, не является основным принципом экономической организации. Но при всей «нерыночности» реципрокных взаимодействий было бы чрезмерно отрицать незримую сеть этих трансфертов и не учитывать их влияние на развитие неформальных отношений, поскольку они учитывают обстоятельства жизни и социально-демографические характеристики обменивающихся.

Таким образом, все источники доходов домохозяйств можно условно поделить на две группы. К первой группе относятся – оплата труда, государственные пенсии, субсидии, льготы, стипендии, доходы от продажи сельскохозяйственной продукции с личного подсобного участка, родственные трансферты и др. Эти доходы не связаны с риском их получения для экономических субъектов и являются первоочередными индикаторами системных рыночных преобразований в социально-экономической политике государства. Слабое их изменение свидетельствует о, недостаточном экономическом росте и все еще нестабильности в экономике, что отражается на эффективности социальной политике.

Ко второй группе относятся доходы, которые связаны с высокой степенью риска для экономических субъектов и являются основными индикаторами рыночной среды, с точки зрения адаптации к ней субъектов рыночного процесса – это доходы от предпринимательской деятельности, самозанятости и собственности (дивиденты, процентный доход, доход от спекулятивных операций). Эти доходы зависят от информированности, экономической заинтересованности, уверенности в себе и способности к риску, прежде всего, самих экономических субъектов. Замедленный рост этих доходов свидетельствует, прежде всего, о слабой активности субъектов рыночных отношений. А она зависит от эффективной политики финансово-кредитных учреждений, а также от законодательной, судебной, страховой и информационной составляющих государственной политики, которые и являются амортизаторами риска для экономических субъектов на рынке.

Переход к рыночному хозяйствованию способствовал, с одной стороны, расширению количества источников совокупных доходов, с другой стороны, привел к резкому снижению возможностей заработка. Это способствовало нарастанию экономического неравенства.

Известно, что в любом обществе существует неравенство доходов, обусловленное естественными различиями. Это неравенство дополняется неравенством социального положения, которое объясняется разного рода причинами: образованием, имущественным статусом, статусом занятости и пр. Известные факторы социального неравенства, присущие жизни общества: различия в индивидуальных способностях, первоначальное благосостояние домохозяйств и их инвестиционные возможности; дифференциация в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда; демографические особенности и мобильность домохозяйств; развитость системы социальной защиты; спрос на квалифицированный труд, неравенство между городским и сельским населением.

В централизованной экономике, основанной на равномерном распределении доходов населения, проблемы дифференциации и экономического неравенства были незначительными. С переходом к рыночным отношениям и началом преобразований положение резко изменилось. К факторам социального неравенства в переходной экономике добавляются следующие: приватизация предприятий; либерализация цен, торговли и рынка; либерализация финансовых рынков; заработки в теневой экономике; налоговая реформа, реформа системы социальной защиты, неравенство в оплате труда по отраслям и регионам. Существенное значение в качестве фактора социального расслоения приобрели территориальные особенности экономического развития, расширение бедности [199, с. 12]. Основные причины, вызывающие экономическое неравенство в нашей стране, можно классифицировать на три большие группы, имеющих свои критерии оценки, способы и методы регулирования и сглаживания этих последствий:

- трансформационные (глубина и продолжительность кризиса, региональные, демографические, адаптационно-субъективные и др.);

- рыночные (механизм распределения доходов населения);

- общеэкономические (уровень и характер развития производительных сил страны, здоровья и природные способности индивида, количество иждивенцев) [190, с. 150]. Названные выше причины способствовали усилению социально-экономической дифференциации на этапе перехода к рыночной экономике и стали носить ярко выраженный стихийный характер перераспределения домохозяйств между социальными стратами.

В качестве факторов социальной дифференциации имеет смысл выделить: возраст домохозяйства, демографическую нагрузку на трудоспособное население (суммарную, детьми и лицами старшего возраста); экономическую нагрузку незанятого населения на занятое; статус занятости членов домохозяйства, источники средств существования. Таким образом, сама структура доходов также является одним из индикаторов социального расслоения.

Но главным критерием социальной диверсификации выступает уровень дохода домохозяйства. Он связан с размером семьи через состав населения по источникам средств существования, в котором находят отражение число детей, число взрослых иждивенцев семьи, пенсионеров проживающих в семьях и отдельно. Неравенство ресурсных возможностей домохозяйств многофакторно. Оно обусловлено не только структурой домохозяйств, но и регионом их проживания и другими факторами.

Демографические факторы играют особую роль в формировании семейных и душевных доходов. Размер домохозяйства оказывает двоякое влияние на уровень доходов и потребление: с ростом числа членов домохозяйства может расти число получателей дохода и число потребителей. В первом случае растет доход в расчете на душу, во - втором – он падает.

Демографические изменения последних десятилетий неблагоприятно влияют на потенциальную способность домохозяйств к обеспечению себя необходимыми ресурсами. В социальной структуре Украины и западных стран возрастает доля домохозяйств, которые без подпитки извне (частными или государственными трансфертами, социальными льготами или бесплатными услугами), скорее всего, не смогут соответствовать хотя бы средним стандартам потребления. Имеются в виду неполные семьи – домохозяйства с одним родителем.

Помимо высокого коэффициента иждивенческой нагрузки в таких семьях, возглавляемых женщинами, домохозяйства по статистики попадают в разряд малообеспеченных. Увеличивается доля домохозяйств, образованных одним человеком или двумя взрослыми без ребенка. Увеличивается число «одиночных» домохозяйств. С одной стороны, это домохозяйства одиноко проживающих пенсионеров, с другой, супружеские пары без детей.

На структуре домохозяйств неизбежно отражаются демографические тренды – отсрочка вступления в брак, рождение первого ребенка и малодетность. Так за последние несколько лет средний размер домохозяйства в нашей стране уменьшился с 2,76 до 2,61 особ. А количество домохозяйств, состоящих из одной особы увеличилось с 20,9 % до 22,4 %. Количество домохозяйств, в составе которых четыре, пять и более особ уменьшается с 19,0 % до 16,4 % и с 10,5 % до 8,1 % соответственно. При этом количество домохозяйств, имеющих одного ребенка, увеличивается с 61,0 % до 64,2 % [138, с. 431].

Сходные процессы происходят как в Украине, так и на Западе и не являются только реакцией на экономические трудности. Скорее это общемировые тенденции, в основе которых лежат современные проблемы эволюции семьи и общеевропейских ценностей. Таким образом, потребительский потенциал домохозяйств в значительной степени определен тем, из скольких человек оно состоит.

Другая важнейшая характеристика, определяющая структуру доходов, расходов и материальное состояние домохозяйства, - иждивенческая нагрузка на него. Коэффициент иждивенческой нагрузки на домохозяйство рассчитывается соотношением работающих и иждивенцев в нем. «Один иждивенец на двух работающих – вот тот максимум, который позволял подавляющему большинству семей, относится к числу обеспеченных или среднеобеспеченных» [200, с. 62]. В среднем доля иждивенцев наиболее высока как раз в самых обеспеченных домохозяйствах и минимальна – в бедных. Низкоресурсные домохозяйства требуют максимального вклада каждого из ее членов, и в этом случае «на счету» оказываются пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты социального характера. Таким образом, материальное благосостояние домохозяйства – это, прежде всего, вопрос его человеческого капитала – наличие хотя бы одного члена с высокими доходами.

По мере увеличения благосостояния домохозяйств, средний их возраст снижается. В прямой зависимости от достатка распределяется и уровень образования глав домохозяйств. Доля респондентов с высшим образованием растет от 20%, среди беднейших до 56% среди самых обеспеченных домохозяйств. По роду занятий глав домохозяйств наблюдается следующая картина. Доля предпринимателей увеличивается от 2% в группе, ограниченной текущими расходами, до 39% среди самых обеспеченных. Наемные работники составляют костяк групп тех, кто ограничен покупкой товаров длительного пользования (84%) и автомобиля (73%) и их меньше среди более богатых и малообеспеченных [200, с. 246].

Доходы домохозяйств также зависят от возраста семьи, то есть от периода ее жизненного цикла. Более наглядно этот показатель дает оценки относительно семейных домохозяйств, так как возраст домохозяйства связан с возрастными характеристиками его членов и определяет доходы, потребности, расходы, накопления, имущество, которые в свою очередь обусловлены интенсивностью, брачной плодовитостью, вероятностью развода, разделения домохозяйства (выделение взрослых детей), смертности, положения в обществе и др.

Динамический подход к изучению домохозяйства означает исследование последовательных периодов в его жизненном цикле, т. е. эволюцию социально-экономического статуса домохозяйства. В этом смысле возраст семьи или домохозяйства является одним из определенных факторов дифференциации их по уровню дохода. Таким образом, потребление домохозяйств зависит от его ресурсов, стадии жизненного цикла, потребностей членов домохозяйства, доступа к социальным программам.

Конечно самым мощным фактором, формирующим тип поведения домохозяйств в течение его жизненного цикла, является динамика их дохода. Скорость роста доходов и ее изменение в течение жизненного цикла различаются у разных домохозяйств и входят в число факторов социальной стратификации и социальной мобильности. В качестве социальных стратов могут быть выбраны децильные или квинтильные доходные группы домохозяйств.

Расслоение общества по уровню доходов обострило проблему измерений доходов и потребления населения. Превалирующее значение сегодня начинают играть средние характеристики показателей, рассчитанные по отдельным социальным стратам. При этом стратифицировать домохозяйства можно по различным критериям (уровень дохода, размер и состав домохозяйства). Структура элементов дифференциации дает более верное представление о фактическом участии различных членов домохозяйства в формировании среднего душевого дохода и величине «семейной нагрузки».

Оценки средних значений доходов домохозяйств имеют ряд особенностей. Одна из них связана с так называемой экономией от ведения относительно большого хозяйства: семьи большого размера нуждаются в меньшей величине удельных (душевых) доходов, чем семьи с меньшим числом членов. Это связано с возможностью удовлетворения коллективных потребностей членов домохозяйства за счет товаров и услуг, чья стоимость остается постоянной вне зависимости от числа потребителей (жилье, товары длительного получения и др.). Различия между домохозяйствами в размере и составе вызывают необходимость специальных расчетов, позволяющих оценить благосостояние домохозяйств с помощью так называемых «шкал эквивалентности». Данный подход позволяет корректно учесть различия в реальной покупательской силе одинаковых по размеру доходов за счет экономии ведения большого хозяйства.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |