Как свидетельствуют данные, государственно-коллективный (или кооперативно-колхозный и акционерный) уклад за годы реформирования все более превращается из основного, когда в 1990 году он давал почти три четверти объема производства сельскохозяйственной продукции, в дополнительный (45,4% в настоящее время).

С другой стороны, частно-семейный уклад, включающий различные формы хозяйств населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, т.е. субъекты малого агробизнеса, по объему производства сельскохозяйственной продукции из вспомогательного (26,3% в 1990 году) приближается к основному (54,6% в 2009г.).

Сохранению и развитию ЛПХ в немалой степени способствует благоприятный налоговый климат (продажа излишков сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении хозяйства, не облагается налогом, владельцу ЛПХ нужно платить только налог на землю), кроме того, личные подсобные хозяйства не нуждаются в специальной регистрации.

- сформировавшейся специализации малых форм хозяйствования.

Доля К(Ф)Х в общем объеме производства в хозяйствах всех категорий составила 20,2% по зерновым культурам, 28,9 – по подсолнечнику, 11,3% - по сахарной свекле. Хозяйства населения специализируются на производстве наиболее трудоемких культур - овощей и картофеля. При этом не только обеспечивают себя экологически безопасными продуктами питания, но и поставляют их на рынок. Важно, что в этих хозяйствах выращиваются трудоемкие культуры - картофель, овощи.

Удельный вес малых форм хозяйствования в структуре производства составляет 86,9% по картофелю, 81,6% по овощам, 82,6% - по плодам и ягодам, 55,5% по молоку.

В силу того, что преобладающая часть малых форм хозяйствования ведет менее специализированное, по сравнению с крупными организациями, сельскохозяйственное производство, и на их территории выращивается относительно большой набор сельскохозяйственных культур и животных, они вносят заметный вклад в сохранение биоразнообразия агроценозов, обеспечение их устойчивости, улучшение экологической ситуации в сельской местности.

- малые формы хозяйствования реализуют не только производственные функции, но участвуют в решении социальных проблем села: обеспечении занятости сельского населения, прежде всего молодежи, повышении доходов сельских жителей, сохранении сельского образа жизни, развитии сельских территорий.

-обеспечение занятости сельского населения, снижение дифференциации экономического положения жителей деревни за счет обеспечения рабочими местами и заработками в малых формах хозяйствования в условиях распада сельскохозяйственных организаций.

- сосредоточение трудового потенциала с расширением производства, способного решать важные государственные задачи по продовольственному обеспечению страны.

- малым формам хозяйствования принадлежит особая роль в ведении сельскохозяйственного производства. Такие хозяйства соединяют первичную ячейку общества с элементарной формой организации производства в условиях рыночной экономики и тем самым способствуют наиболее рациональному ведению хозяйства на селе. По сравнению с деятельностью сельскохозяйственных организаций с низким объемом реализуемой продукции и с учетом производства продукции для личного потребления, можно говорить о значительной роли малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. Альтернативной заменой части разрушающихся сельскохозяйственных организаций могут быть только малые формы хозяйствования, которые имеют экономическую устойчивость. Личные подсобные хозяйства являются хорошей базой для дальнейшего развития фермерства.

Малые формы хозяйствования дополняют сельскохозяйственные потребительские кооперативы, одной из главных функций которых является закуп излишков сельскохозяйственных продуктов у населения и других сельхозтоваропроизводителей.

3.Обоснованы и систематизированы факторы, способствующие и сдерживающие развитие малых форм хозяйствования, оказывающие влияние на результаты их производственно-финансовой деятельности, и методические инструменты ее совершенствования.

Для оценки развития малых форм хозяйствования в работе рассмотрены теоретически возможные варианты их развития.

Под экономическим развитием необходимо понимать целенаправленное, прогрессивное изменение состава, взаиморасположения и взаимодействия элементов, уровня и качества функционирования производственной системы, повышающие ее эффективность.

Между экономическим ростом и экономическим развитием, как количественными и качественными изменениями экономики, существует сложная диалектическая связь, а в зависимости от сочетания возможны девять вариантов (табл. 4).

Таблица 4 - Варианты сочетания экономического роста и развития

|

Экономический рост |

Экономическое развитие | ||

|

Прогрессивное |

Неизменный качественный уровень |

Регрессивное | |

|

положительный - с увеличением объема производства |

Рост на основе или в сочетании с развитием |

Рост без развития |

Рост при регрессивном развитии (субинтенсивный рост) |

|

нейтральный - неизменный объем производства |

Развитие без роста |

Отсутствие роста и развития |

Отсутствие роста и снижение уровня ведения производства |

|

отрицательный - с уменьшением объема производства |

Развитие при снижающемся объеме производства |

Кризис без снижения качественного уровня ведения производства |

Кризис производства с понижением уровня развития |

На современной стадии развития экономики РФ, в т. ч. и для малых форм хозяйствования, наибольшее распространение должен иметь рост в сочетании с развитием.

В переходный период, годы реформирования, сельское хозяйство России претерпело значительные изменения. Отражением нынешних реалий в организации агропроизводства является широкое применение прогрессивных агротехнологий. В результате трансформации аграрного сектора, наряду с традиционно существовавшими формами хозяйствования, появились новые в виде крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и крупных интегрированных сельскохозяйственных объединений - агрохолдингов. При этом рост производства в малых формах хозяйствования опережает рост в сельскохозяйственных организациях (табл. 5).

Мы считаем, что изменения в объемах производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования за анализируемый период в большинстве случаев зависят от размеров возделываемых посевных площадей, а также «скачущей» из года в год урожайности, которая в основном зависит от двух факторов: погодных условий; обеспеченности малых форм хозяйствования финансовыми и материально-техническими ресурсами.

Таблица 5 – Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году

|

Годы |

Хозяйства |

Сельскохозяйственные организации |

Хозяйства |

Крестьянские (фермерские) хозяйства1) |

|

1970 |

112,3 |

114,2 |

108,0 |

- |

|

1980 |

99,2 |

99,6 |

98,3 |

- |

|

1990 |

96,4 |

94,2 |

104,0 |

... |

|

1995 |

92,0 |

84,6 |

103,4 |

97,4 |

|

2000 |

106,2 |

106,4 |

105,3 |

121,9 |

|

2001 |

106,9 |

111,1 |

101,5 |

136,3 |

|

2002 |

100,9 |

101,8 |

98,9 |

116,7 |

|

2003 |

99,9 |

96,1 |

102,1 |

110,9 |

|

2004 |

102,4 |

104,9 |

97,8 |

130,9 |

|

2005 |

101,6 |

103,1 |

98,9 |

110,5 |

|

2006 |

103,0 |

104,3 |

100,2 |

117,4 |

|

2007 |

103,3 |

104,9 |

101,6 |

105,2 |

|

2008 |

110,8 |

116,2 |

102,1 |

127,8 |

|

2009 |

101,4 |

100,8 |

102,9 |

97,0 |

|

2010 |

88,7 |

89,4 |

88,8 |

83,9 |

|

20112) |

122,1 |

125,3 |

115,6 |

145,8 |

1) Включая индивидуальных предпринимателей.

2)Предварительные данные

4.Установлена дифференциация в уровне производства основных видов сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования, подтверждающая неравномерность их развития (разница в производстве сельскохозяйственной продукции в расчете на одного сельского жителя).

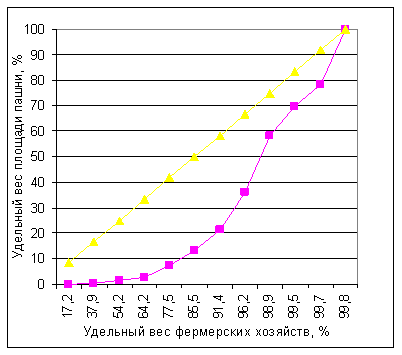

Группировка К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей по результатам переписи показывает, что 17,2 % хозяйств вообще не имеют земельной площади, а распределение землепользования неравномерно по размерам, что подтверждают и кривые Лоренца (рис. 1).

Как видно из кривой Лоренца, 90% мелких фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей имеют 20% пашни, 77,5% имеют 40% пашни, 0,8% фермерских хозяйств - 20% пашни, 0,1% наиболее крупных фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей - еще 20% пашни.

Развитие малых форм хозяйствования имеет свои региональные особенности, что во многом обусловлено природно-климатическими условиями, спецификой самого сельскохозяйственного производства региона: размерами и качеством земельных ресурсов, структурой производства, технической обеспеченностью хозяйств, трудообеспеченностью и т. д.

В группировке К(Ф)Х по регионам по производству сельскохозяйственной продукции в зависимости от среднего размера выделенного участка выделены две группы – выше и ниже среднего значения. Полученные данные показывают, что при переходе от первой ко второй группе увеличивается число регионов, в которых К(Ф)Х представлены меньшим

средним размером земельного участка, что отражается на снижении производства всех видов продукции.

Рис. 1. Кривые Лоренца, характеризирующие распределение площади пашни по различным группам фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей

В динамике при сокращении числа К(Ф)Х на 3,2%, увеличивается площадь предоставленных земельных участков на 12%, при этом средний размер земельного участка в расчете на 1 К(Ф)Х увеличился на 17%. При этом рост посевных площадей составил 40,3%, что свидетельствует о вовлечении в сельскохозяйственное производство выделенной К(Ф)Х земли и уже имеющихся невозделанных земельных участков.

Это отражается на увеличении производства сельскохозяйственной продукции, наибольший прирост у зерновых – 4,22 пункта, у подсолнечника – 3,89 пункта. Снижение наблюдается в производстве яиц на 0,6 пункта.

Перечень групп К(Ф)Х по регионам показал снижение размеров К(Ф)Х в Республике Мордовия, Белгородской области, Костромской области, Республике Тыва. Регионов, которые улучшили свои позиции и перешли из 2 группы в 1 нет. Представленные в работе данные говорят о стабилизации производства и размеров в К(Ф)Х по регионам. Наибольшее число крупных К(Ф)Х в Республиках Башкортостан и Татарстан.

Мы считаем, что имеющие место различия в размерах крестьянских (фермерских) хозяйств во многом определяются политикой региональных властей, направленной на поддержку этого нового для России сектора экономики.

В качестве региона для более подробного исследования региональных особенностей развития малых форм хозяйствования выбрана Тульская область.

За период, прошедший со времени переписи, структура производства в К(Ф)Х, их обеспеченность земельными угодьями и поголовьем животных изменились незначительно (табл. 6).

Таблица 6 - Доля К(Ф)Х в показателях в процентах от хозяйств всех категорий Тульской области

|

2000 |

2001 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 | |

|

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||||||

|

Зерно (в весе после доработки) |

4.7 |

5.7 |

9.2 |

10.9 |

11.6 |

13.5 |

15.7 |

15.2 |

14.8 |

|

Сахарная свекла (фабричная) |

1.0 |

0.8 |

2.1 |

3.6 |

6.5 |

6.4 |

2.9 |

3.6 |

4.1 |

|

Картофель |

0.3 |

0.5 |

3.0 |

2.8 |

8.0 |

11.5 |

15.1 |

13.7 |

11.8 |

|

Овощи |

0.3 |

0.2 |

1.7 |

1.2 |

2.9 |

2.7 |

5.6 |

4.9 |

3.8 |

|

Скот и птица на убой (в живом весе) |

0.3 |

0.2 |

0.3 |

0.5 |

1.5 |

1.1 |

1.1 |

1.1 |

1.0 |

|

Молоко |

0.9 |

1.0 |

1.4 |

1.8 |

2.3 |

2.8 |

2.9 |

2.9 |

2.8 |

|

Яйца |

0.2 |

0.2 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

0.1 |

|

Посевные площади сельскохозяйственных культур | |||||||||

|

Вся посевная площадь |

3.5 |

4.3 |

7.1 |

8.2 |

10.1 |

12.4 |

14.2 |

15.5 |

15.8 |

|

в том числе: | |||||||||

|

зерновые культуры |

5.7 |

6.7 |

10.2 |

11.4 |

13.0 |

14.9 |

16.4 |

16.9 |

17.3 |

|

технические культуры |

1.1 |

3.2 |

4.6 |

6.0 |

10.8 |

10.5 |

8.8 |

9.2 |

9.1 |

|

картофель и овощебахчевые культуры |

0.6 |

0.7 |

2.4 |

2.7 |

5.4 |

7.3 |

10.3 |

10.7 |

11.1 |

|

кормовые культуры |

1.0 |

1.2 |

2.6 |

3.0 |

4.1 |

7.1 |

8.4 |

9.1 |

9.9 |

|

Поголовье скота | |||||||||

|

Крупный рогатый скот |

0.8 |

0.9 |

1.6 |

2.3 |

2.7 |

3.0 |

4.1 |

4.4 |

4.2 |

|

в том числе коровы |

0.9 |

1.0 |

1.7 |

2.5 |

2.6 |

2.8 |

3.5 |

4.1 |

3.8 |

|

Свиньи |

1.3 |

2.4 |

2.1 |

2.7 |

5.2 |

8.3 |

8.6 |

8.9 |

8.7 |

|

Овцы и козы |

1.9 |

2.0 |

3.0 |

3.4 |

5.4 |

6.2 |

8.0 |

8.5 |

8.8 |

5.Обоснованы основные направления повышения эффективности производства в малых форм хозяйствования за счет изменения организационно-экономических; технико-технологических и социальных факторов.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |