Особо крупным потребителем воды считается промышленность, она расходует 40% всей воды, потребляемой народным хозяйством. К числу водоемких отраслей промышленности следует отнести в первую очередь отрасли химической промышленности, они же являются и энергоемкими. Из отраслей химии особенно большой расход воды приходится на целлюлозно-бумажную, гидролизную промышленность, производство синтетических волокон. К водоемким отраслям относятся также текстильная промышленность, особенно производство хлопчатобумажных и шелковых тканей, теплоэлектроэнергетика, а также отрасли цветной и черной металлургии (производство черной меди).

Введение платы за воду и установленные лимиты на ее потребление предприятиями, введение штрафов за превышение расходования воды значительно сократят расход воды, обеспечат более рациональное водопользование.

Развитие сельского хозяйства и размещение его отраслей наряду с водным фактором обусловливают земельный фактор.

Земельный фонд России вполне достаточен для обеспечения нужд всех отраслей сельскохозяйственного производства. Однако следует иметь в виду, что ежегодно идет отвод земель для несельскохозяйственного назначения: для строительства промышленных предприятий, которым нужны значительные строительные площадки, а также для строительства железных, шоссейных дорог, трубопроводов, линий высоковольтных передач. Ежегодно при интенсивном развитии промышленного и транспортного строительства отчуждение земель на несельскохозяйственные нужды превышает 2 млн. га. Это приводит к значительному сокращению сельскохозяйственных площадей, а следовательно, возникает потребность всемерной экономии земельных ресурсов, рационального их использования, интенсификации сельского хозяйства.

Большое влияние на рациональное размещение производительных сил оказывают демографические факторы. При размещении отдельных предприятий и отраслей хозяйства необходимо учитывать как уже сложившуюся в данном месте демографическую ситуацию, так и перспективную ситуацию, а также будущий прирост самого производства. При размещении строительства новых хозяйственных объектов следует иметь в виду, что население в трудоспособном возрасте сокращается. Поэтому стоит задача экономии трудовых ресурсов, более рационального их использования, высвобождения рабочей силы в результате комплексной механизации и автоматизации производства, лучшей организации труда.

Современная демографическая ситуация характеризуется большой неравномерностью расселения. В большей степени плотно заселены районы европейской части страны: Центральный, Северо-Западный, Северный Кавказ. Вместе с тем районы Сибири и Дальнего Востока, Севера имеют очень низкую плотность населения. Поэтому при строительстве новых крупных производств на востоке и севере страны необходимо привлечь в эти районы трудовые ресурсы из многонаселенных европейских районов страны, создать для них благоприятную социальную инфраструктуру с тем, чтобы закрепить эти кадры во вновь осваиваемых районах с экстремальными условиями.

В связи с ростом производства в восточных районах страны и острым дефицитом в них трудовых ресурсов, особенно высококвалифицированных кадров, ставятся задачи всемерной интенсификации производства, ускорения подготовки квалифицированных кадров и привлечения на новые стройки трудовых ресурсов из европейских районов страны.

Большое значение имеет трудовой фактор и в перспективном развитии сельского хозяйства, где ощущается значительный недостаток в трудовых ресурсах. Только решение важнейших социальных проблем на селе, частная собственность на землю, сближение уровней жизни города и деревни, всемерное развитие жилищного строительства и других инфраструктурных отраслей даст возможность закрепить кадры, особенно молодежи, на селе.

Важной стороной кадровой политики, влияющей на развитие и размещение производства, является фактор заработной платы, особенно для районов Севера, восточных районов, т. е. районов трудодефицитных с экстремальными условиями, слабозаселенных.

Из многообразия экономических факторов, влияющих на развитие и размещение производства, следует выделить транспортный фактор. При размещении всех отраслей хозяйства этот важнейший фактор имеет особое значение, так как он обеспечивает экономические связи между районами и центрами, способствует освоению вновь открытых природных ресурсов, изменяет экономико-географическое положение территорий, способствует улучшению территориальной организации хозяйства всей страны, При планировании размещения предприятий стоит задача транспортного строительства, задача ликвидации или сокращения дальних нерациональных перевозок. Транспорт обеспечивает не только освоение новых территорий на севере и востоке страны, но и обеспечивает потребность западных районов в топливе и сырье. Несмотря на огромное значение транспортного фактора в рациональном и планомерном размещении производительных сил, еще велики встречные и чрезмерно дальние перевозки грузов, продукции лесозаготовок, металла, полуфабрикатов и часто громоздких малотранспортабельных изделий других отраслей промышленности.

Учет транспортного фактора является особенно важным при размещении производства любой отрасли. Причем оптимальные размеры предприятий следует определять исходя из экономической целесообразности, но обязательно с учетом транспортных издержек.

Транспортный фактор играет большую роль в эффективном межрайонном перемещении ресурсов на значительные расстояния. Эффективность транспорта повышается в результате электрификации _ железных дорог, развития систем трубопроводов и дальних высоковольтных линий электропередач.

Важным экономическим фактором размещения производства является научно-технический прогресс (НТП), представляющий непрерывный процесс развития науки, техники и технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов организации труда и производства. Непрерывность НТП зависит в значительной степени от развития фундаментальных исследований, открывающих новые "свойства материалов, законы природы и общества, а также от прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, позволяющих реализовать научные достижения в новую технику и технологию.

В условиях замедления темпов роста трудовых, минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов возрастает значение научно-технического прогресса в совершенствовании территориального разделения общественного труда, экономическом развитии отдельных регионов и страны в целом.

Большую роль научно-технический прогресс играет в рациональном размещении производства и производительных сил в целом. Изменяется специализация сложившихся регионов, начинается хозяйственное освоение новых территорий со сложными климатическими условиями.

Одним из направлений научно-технического прогресса является использование новых технологических решений при освоении природных богатств восточных районов страны. Применение новых технологических схем даст возможность вести комплексную переработку сырья, заменять их традиционные источники новыми.

Реализация достижений научно-технического прогресса влияет на формирование территориальных народнохозяйственных пропорций и воздействует на территориальное разделение труда. Велико значение в формировании территориальных пропорций экономических факторов: капитальных вложений, освоение основных фондов и т. д.

В соответствии с учетом факторов размещения производства определяется место для строительства того или иного предприятия, производятся необходимые изыскания и технико-экономические расчеты для обоснования местоположения предприятий, выявляются транспортные условия, энергетические, сырьевые и водные ресурсы намечаемого района строительства и т. п. В технико-экономических расчетах указываются примерная мощность (размер) проектируемого предприятия, его производственная программа с основной номенклатурой изделий, ориентировочная потребность в главных видах сырья, топлива и электроэнергии, ориентировочная стоимость и очередность строительства и т. п. Технико-экономические расчеты и обоснования строительства обеспечивают правильное территориальное размещение предприятий, строительство их с наименьшими материальными и трудовыми затратами и, следовательно, в значительной степени определяют рентабельность работы этих промышленных объектов.

В ходе решения задач могут быть определены:

объемы производства на действующих и реконструируемых предприятиях;

пункты нового строительства и целесообразные мощности новых объектов;

специализация многономенклатурных предприятий по выпуску каждого продукта;

объемы расхода различных ресурсов (сырья, топлива, электроэнергии, оборудования, труда) на каждом предприятии;

размеры капиталовложений на поддержание мощностей действующих предприятий, на реконструкцию и строительство новых объектов;

потери от ликвидации нерентабельных предприятий;

объемы добычи сырья и топлива, обеспечивающие данную отрасль промышленности.

В размещении производительных сил велика роль всей совокупности факторов. Экономически обоснованное размещение производительных сил с учетом совокупности факторов в условиях рыночной экономики будет способствовать более эффективному использованию природно-ресурсного потенциала и комплексному развитию регионов.

Тема №22. Регионы России

Обилие подходов к определению региона, породило и чрезвычайное разнообразие классификаций. Среди них можно выделить 4 основные группы.

1 группа классификаций - это простые регионы, выделяемые по единичным признакам. В региональной экономике в качестве таких признаков чаще всего выступают:

• объем валового регионального продукта;

• темпы экономического роста;

• тип территориальной структуры хозяйства (поляризованный или гомогенный);

• коэффициент плотности населения;

• характер хозяйственной специализации региона.

2 группа классификаций - это сложные регионы, выделяемые на основе совокупности признаков. Например, широко известна классификация регионов, проводимая журналом "Эксперт" на основе двух интегральных показателей: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.

3 группа классификаций - на основе выделения ключевых проблем регионального развития. Здесь, в частности, можно выделить такие типы регионов, как:

• депрессивные регионы - демонстрировавшие в прошлом относительно высокие темпы развития;

• стагнирующие регионы - отличающиеся крайне низкими или нулевыми темпами развития;

• пионерные регионы - регионы нового освоения;

• программные (плановые) регионы - регионы, на которые распространяется целевые программы социально-экономического развития и контуры которого не совпадают с существующими границами территориального районирования.

4 группа классификаций проводится с точки зрения возможностей региона осуществлять самостоятельную экономическую политику. Здесь, в частности, выделяются "планирующие" регионы, имеющие единые органы хозяйственного управления, и "плановые" регионы, лишенные подобных органов (например, Центрально-Черноземный район, Волго-Вятский, прибалтийский, приволжский).

Деление территории на регионы называется районированием. Оно проводится в соответствии с поставленными целями, т. е. всегда является целевым или проблемно ориентированным. Для одной территории может быть проведено множество видов районирования. Рассмотрим некоторые виды районирования в России.

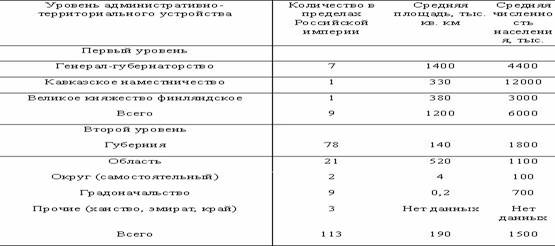

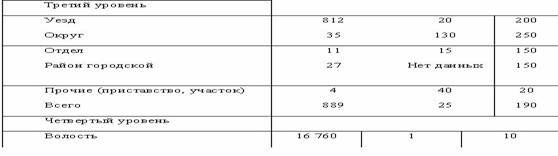

1. Административно-территориальное деление. В истории Российского государства было проведено множество изменений административно-территориального устройства. С начала 18 века и вплоть до октябрьской революции 1917 года основной административно-территориальной единицей была губерния. Петр 1 в 1708 году учредил 8 губерний, затем их число неуклонно возрастало. В начале 20 века Россия была разделена на 99 губерний и областей, которые в свою очередь делились на уезды и волости. Сведения об административно-территориальном устройстве царской России приведены в таблице 1.

Таблица 1

Административно-территориальное устройство Российской империи

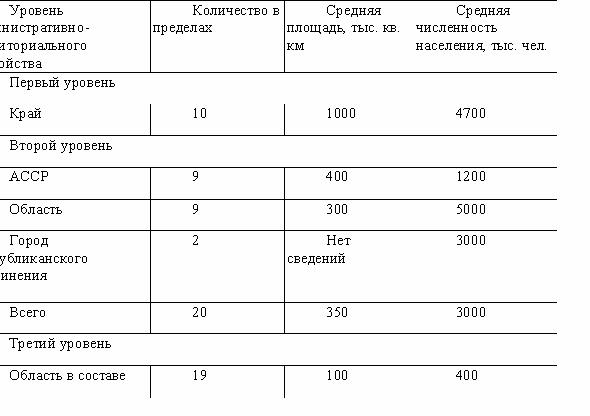

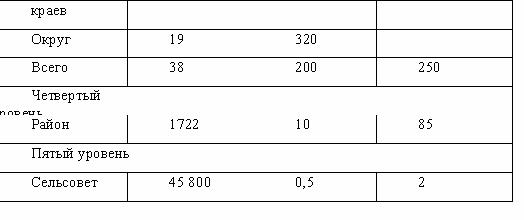

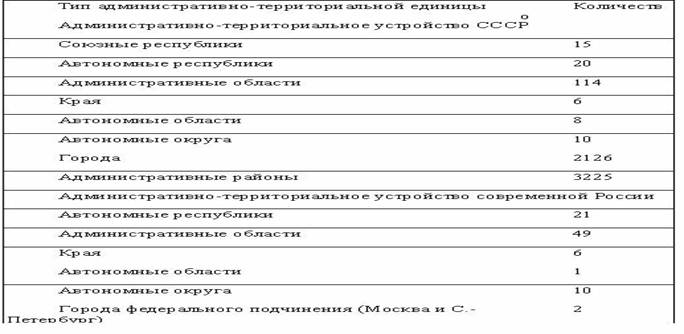

С 1922 по 1991 г. Россия (РСФСР) входила в состав СССР как одна из союзных республик и имела в своем составе края, области, автономные республики, автономные области, автономные округа. Данные об административно-территориальном устройстве страны в предвоенный период приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Административно-территориальное устройство РСФСР, 1934 г.

В настоящее время Россия (Российская Федерация) включает 89 регионов - субъектов федерации. Среди них республики, края, области, автономные округа, одна автономная область и два города федерального значения (Москва и Санкт - Петербург).

Можно выделить следующие наиболее острые экономические проблемы административно-территориального районирования:

1. Регионы резко различаются по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но тем не менее, принадлежат одному уровню государственного районирования, поскольку имеют одинаковый политико-административный статус субъекта федерации.

2. Спецификой России является районирование на основе двух критериев. Первый - это административно-территориальное деление (города федерального значения, области, края). Второй - национально-территориальное деление (автономные округа, республики). Такой смешанный принцип построения является причиной различных конфликтов и противоречий.

3. Другой важной особенностью территориального деления страны является совпадение территорий субъектов, т. е. одни субъекты федерации входят в состав других.

Субъекты федерации делятся на более мелкие административно-территориальные образования (административные районы, города, городские районы, поселки городского типа, сельские администрации). В настоящий момент в России насчитывается 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 10 автономных округов, 1867 районов, 1091 город, 329 городских районов, 1922 поселка городского типа,сельские администрации (включая сельсоветы, волости, сельские округа и органы самоуправления). Сравнительная информация о единицах и уровнях административно-территориального деления современной России и РСФСР в предреформенный период приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Административно-территориальное устройство СССР и современной России

В мае 2000 года на территории России образовано семь федеральных округов: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Во главе федерального округа стоит полномочный представитель Президента российской Федерации. Федеральные округа, не затрагивая основное (конституциональное) административно-территориальное деление, являются формой укрепления вертикали государственной власти.

2. Общее экономическое районирование. В настоящее время территория России разделена на 11 экономических районов. Каждый экономический район включает определенные субъекты федерации по принципу смежности. Вне экономических районов находится только Калининградская область.

Регионы данного типа являются объектами статистического наблюдения,

экономического анализа, прогнозирования и частичного государственного регулирования в форме координации.

Наряду с экономическими районами, для стратегического анализа и прогнозирования применяется деление России на две макроэкономические зоны: Запад (Европейская часть и Урал) и Восток (Сибирь и Дальний Восток). Кроме того в экономических исследованиях используются укрупненные экономические районы (примерно 5-8), а также смешанные схемы объединения экономических районов, например, выделение европейского ядра и периферийных северных, южных и восточных регионов.

Таким образом, общее экономическое районирование - это не механическое деление территории. Оно должно проводиться на основе научной методологии и содействовать совершенствованию территориального разделения труда, повышении эффективности национального рынка.

3. Проблемное экономическое районирование. Для целей государственного регулирования территориального развития выделяются различные типы проблемных регионов. Например, в социально-экономической политике Правительства России предусматриваются специальные мероприятия по таким проблемным регионам, как отсталые (слаборазвитые), депрессивные, кризисные; особо выделяются приграничные регионы. Сложившаяся ситуация в таких регионах не позволяет им развиваться с опорой только на собственные экономические ресурсы, им требуется государственная поддержка. Указанные регионы могут не совпадать с административно - территориальными единицами.

К регионам проблемного типа относятся также те части территории страны, на которых осуществляются общегосударственные целевые программы. Например, это программа развития Дальнего востока и Забайкалья, программа ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Другим примером проблемного экономического районирования является выделение зоны Севера.

Особенностью рассматриваемого вида экономического районирования состоит в том, что оно не является сплошным, непрерывным. Т. е. выделяемые проблемные регионы не покрывают всю территорию страны.

4. Трансгосударственные и межгосударственные регионы. Интернационализация и глобализация экономики приводят к определенной унификации национальных систем административно-территориального и экономического районирования, формированию транснациональных или трансгосударственных регионов. Этот процесс наибольшее развитие получил в рамках европейского союза.

Статистическое бюро ЕС (евростат) применяет многоуровнее территориальное деление. Территориальная единица называется НАТС (nats - nomenclature of Territorial Units for Statistics). Регионы первого ранга - (НАТС - 1) - это субъекты федерации, автономные образования, крупные регионы (всего 77 регионов в 15 странах). Регионы второго ранга (НАТС - 2) - провинции, департаменты, правительственные округа (всего 206). Регионы третьего ранга (НАТС - 3) - графства, префектуры и т. п. (всего 1031). Кроме того, в Европе образуются так называемые еврорегионы, включающие территории сопредельных государств. Например, еврорегион "Сарлотлюкс" включает Саар (ФРГ), Лотарингию (Франция) и государство Люксембург. В еврорегион "Нейсе" входят ряд восточных земель ФРГ, западные воеводства Польши и западные округа Чехии (все они расположены вдоль реки Нейсе). Еврорегионы имеют свои органы управления и права, частично выходящие за рамки юриспруденции государств, особенно в ЕС.

Приграничные регионы России также вовлекаются в процесс формирования транснациональных регионов. Этот феномен наблюдается на границах с Финляндией, Белоруссией, Украиной, Казахстаном, где трансграничные регионы объединены в ассоциации сотрудничества.

Понятие регион применяется и по отношению к международным сообществам - регионам мира. Некоторые из них имеют наднациональные институты координации и (или) управления - например, регион ЕС, регион СНГ, северо-американская ассоциация свободной торговли. Другие крупные региональные сообщества, прежде всего Азиатско - Тихоокеанский регион, только формируют межгосударственные институты. Так, в 1998 году создан межправительственный форум "Азиатско - Тихоокеанское сотрудничество" (АТЭС). В настоящее время АТЭС объединяет 21 страну, в нее принята и Россия.

Либерализация национальных рынков товаров, труда, капитала, информации, стимулирует развитие отношений между национальными регионами и формирование транснациональных регионов. Современный мир - мир регионов.

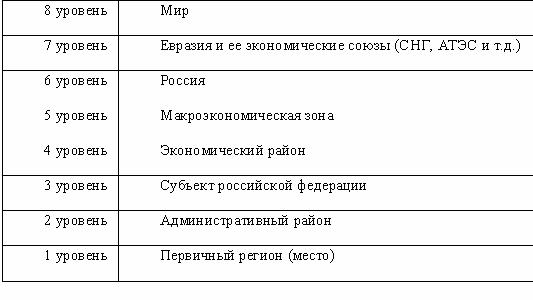

Любой регион, за исключение мира в целом, является элементов некоторой иерархической системы регионов.

Рисунок 1.

Иерархия регионов России в мировом сообществе

Таким образом, в мире существует множество регионально-государственных иерархий. Но поскольку в большинстве стран, за исключением предельно централизованных и тоталитарных, регионы являются открытыми системами и могут контактировать с другими регионами за пределами страны, связующим элементом иерархической системы регионов являются не только вертикальные, но и горизонтальные связи.

Основные показатели рынка труда

Рынок труда представляет собой совокупный спрос и предложение рабочей силы, который за счет взаимодействия этих двух составляющих обеспечивает размещение экономически активного населения относительно рабочих мест по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, территориальном, демографическом и профессионально-квалификационном разрезах. Он является социально-экономической категорией, включающей в себя исторически сложившийся специфический общественный механизм, реализующий социально-трудовые отношения, которые способствуют соблюдению баланса интересов между трудящимися, предпринимателями и государством.

Рынок труда — важнейший элемент рыночной экономики. Это обусловливает важность изучения основных закономерностей его формирования и функционирования как на общероссийском, так и на региональном уровне. Ситуация в сфере труда в значительной степени определяет социальный климат в обществе. Недаром проблемы занятости и безработицы, развития человеческих ресурсов, трудовых отношений выделяются в развитых странах в качестве государственных приоритетов. На состояние сферы труда и занятости влияет не столько государство, сколько экономическая конъюнктура, научно-технический прогресс, демографические и миграционные процессы, степень вовлеченности страны в мировое хозяйство. На рубеже XXI в. действие этих факторов породило в РФ принципиально новые тенденции на рынке труда.

Современный рынок труда в России формируется в беспрецедентно сложной обстановке — после длительного периода командно-административных методов в экономике и иждивенческого настроя общества, в условиях накапливающихся экономических проблем переходного периода.

На состояние российского рынка труда влияют социально-экономические процессы, происходящие в стране в последнее десятилетие. Просчеты в ходе экономических реформ необратимым образом отразились на демографической ситуации и трудовом потенциале страны. Одной из его составляющих является категория «трудовые ресурсы», к которой относится население страны, находящееся в трудоспособном возрасте, обладающее

способностью к трудовой деятельности. В России в соответствии с законодательством к нему относятся мужчины 15-59 лет и женщины 15-54 лет, за исключением неработающих инвалидов детства, труда и войны. К трудовым ресурсам относятся также работающие пенсионеры и работающие подростки в возрасте от 14 лет.

Доля трудоспособного населения зависит от ее пополнения населением моложе трудоспособного возраста.

Анализ региональной структуры населения по возрастным труппам показывает, что в среднем по РФ доля старших возрастов превышает долю молодых возрастов, однако в шести районах (Северном, Северо-Кавказском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном) доля населения моложе трудоспособного возраста сохраняется высокой по сравнению с долей населения старших возрастов. Противоположный процесс характерен для пяти экономических районов (Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный и Поволжский) и Калининградской обл.

Самая высокая доля трудоспособного населения (64,1%) на Дальнем Востоке, а самая низкая (56,6%) в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском районах. Самая высокая доля молодых возрастов в Восточной Сибири (29,9%) и на Северном Кавказе (29,8%).

Лидеры по доле лиц старших возрастов также два района — Центрально-черноземный (24,8%) и Центральный (24,3%). Таким образом, определенный резерв пополнения трудовых ресурсов в России имеется, их формирование будет зависеть от проводимой социально-экономической политики и будущих законодательных решений.

Для того чтобы оценить современное состояние российского рынка труда, следует рассмотреть его основную категорию — экономически активное население. Это часть населения, включающая в себя занятых общественно-полезной деятельностью, приносящей доход, и безработных, активно ищущих работу и готовых приступить к ней.

Характеристику рынка труда дополняют производные показатели экономически активного населения: уровень его активности и уровень занятости населения.

Уровень экономической активности населения в определенных возрастных группах представляет собой отношение численности экономически активного населения к общей численности населения соответствующей возрастной группы

Анализ изменений на российском рынке труда опирается на оценку перемещения населения между тремя альтернативными состояниями рынка труда (или категориями занятости): занятости, безработицы и экономической неактивности

К категории занятых относится трудоспособное население в возрасте от 16 лет и старше, которые имеют работу, находятся в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске, включая работающих студентов и пенсионеров.

Уровень занятости населения в определенных возрастных группах — это отношение численности занятого населения к общей численности населения ответствующей возрастной группы.

К категории безработных относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям:

• не имели работы (доходного занятия);

• занимались поискам работы, т. е, обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались, к администрации предприятий или работодателю, использовали личные связи и т. д. или предпринимали шаги к организации собственного дела;

• были готовы приступить к работе;

• учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

К категории экономически неактивного населения относится все остальное население в возрасте 16 лет и старше.

К числу основных показателей рынка труда относится уровень безработицы, который определяется в соответствующих возрастных группах как удельный вес численности безработных в численности экономически активного населения.

Структурные изменения на российском рынке труда

Возраст оказывает существенное влияние на динамику и интенсивность движения населения по секторам экономики и категориям занятости. Для представителей старших возрастных групп характерна наиболее низкая вероятность потери работы по всем формам занятости. Однако им присущи не только относительно стабильная занятость, но и довольно длительные периоды безработицы. После потери работы такими лицами шансы ее найти у них значительно ниже, чем у представителей более молодого поколения.

Еще один важный фактор, оказывающий влияние на динамику российского рынка труда — уровень образования. С одной стороны, по всем секторам экономики с повышением уровня образования снижается риск потери работы, с другой — в случае ее потери образование может как помощь индивиду найти работу, так и препятствовать быстрому трудоустройству. С повышением уровня образования возрастают требования работников к условиям труда и его оплаты, более высоко оценивается духовный уровень отдачи затраченного труда и в результате период поиска подходящей работы становится более продолжительным.

Уровень занятых умственным трудом — это важный показатель качества трудовых ресурсов страны: специалисты с высшим образованием, администраторы и управляющие, административно-вспомогательный

персонал, торговые работники.

Существует ряд показателей, которые быстрее реагируют на изменение ситуации на рынке труда, чем показатель безработицы. К ним относятся число безработных на одну заявленную вакансию (коэффициент напряженности на рынке труда); средняя продолжительность безработицы; масштабы «скрытой» безработицы и др.

Коэффициент напряженности на рынке труда рассчитывается как отношение численности зарегистрированных в органах службы занятости граждан, не занятых трудовой деятельностью, к заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках.

В большинстве регионов страны существуют, районы с очаговой безработицей. Она локализуется на определенных территориях и устранить ее без вмешательства извне практически невозможно. Этому способствуют различные факторы, например низкий уровень территориальной мобильности населения, которые сдерживают транспортные расходы и высокие цены на жилье.

В РФ актуальным явлением стала скрытая безработица. Существуют два наиболее характерных ее проявления — перевод работников на неполный рабочий день (неделю) или отправление их в отпуска (именуемые вынужденными или отпусками по инициативе администрации) без сохранения, с полным или частичным сохранением заработной платы. Крупнейший ареал распространения перевода работников на неполный рабочий день — это территории к востоку и юго-востоку от столицы, в особенности Волго-Вятский экономический район, Урал и Поволжье, обширные территории южной Сибири. Скрытой безработицы почти нет на Крайнем Севере и северо-востоке России, в регионах нового освоения и на Северном Кавказе, а наиболее сложная ситуация — в старопромышленных регионах Европейского Центра.

В аграрных районах со слабой промышленностью и небольшими предприятиями скрытая безработица, очевидно, не регистрируется, тем более что у работников есть возможность хоть как-то себя обеспечить во время простоев предприятий личным подсобным хозяйством. На Севере же проявления скрытой безработицы сдерживаются высокой ценой содержания работников. Общая тенденция такова, что чем ниже уровень скрытой безработицы в данном регионе, тем дальше к северу, востоку или югу от центра он расположен. Практически нигде восточнее Урала уровни скрытой безработицы и вынужденных отпусков одновременно не превышают среднероссийской величины, относительно часто здесь практикуется лишь перевод работников на неполный рабочий день.

Инвестиционно-инновационный потенциал регионов России.

Как правило, предпринимательский потенциал различных территорий с точки зрения региональных факторов является не «лучше» или «хуже», а просто «разным».

В условиях катастрофической нехватки государственных средств для осуществления инвестиционных программ на местах предпринимаются отчаянные и порой небезуспешные усилия по привлечению частных капиталов для преодоления беспрецедентного кризиса в экономике регионов России.

интеграцию отечественной науки в мировое сообщество, увеличение объема и улучшение обмена информацией и технологиями,

- согласованное развитие науки и образования, создание целостной системы подготовки высококвалифицированных научных кадров всех уровней и по всем направлениям научной деятельности,

- разработку и внедрение в сферу науки эффективно действующего мотивационного механизма, используя для этого финансовые средства государственного, общественного и частного секторов экономики,

Реализация указанных задач в долгосрочной перспективе будет способствовать эффективному развитию научной деятельности в академическом, вузовском и отраслевом секторах науки.

Отметим ряд классификационных секторов науки:

1. в зависимости от предмета научного познания и методов исследования наука подразделяется на три подсистемы: естественная, общественная, техническая,

2. по отношению к непосредственной человеческой деятельности - наука фундаментальная и прикладная.

Фундаментальная наука исследует общественные законы развития природы, общества, человеческого мышления. Прикладная наука стремится к практическому использованию результатов фундаментальных научных открытий для решения конкретных практических задач, возникающих в процессе развития общества. Фундаментальная наука развивается с опережением по отношению к прикладной науке, создавая для последней некоторые теоретические заделы.

На базе научных исследований создаются наукоемкие производства, которые приносят самые высокие доходы регионам в процессе их продажи на внешнем рынке. Т. к. в настоящее время соотношение цен на сырье, материалы и энергоносители, с одной стороны, и на продукцию высокой степени переработки, с другой, изменяются в сторону последней.

Наукоемкая продукция - новая и сложная технологическая, техническая система определенного класса изделий, созданная высококвалифицированным персоналом на базе научных разработок часто с использованием патентов на изобретения.

Наукоемкая продукция по своим технико-экономическим параметрам соответствует уровню мировых стандартов или его превышает, особенно по таким показателям как производительность труда, экономичность в расходовании ресурсов, экологическая чистота окружающей среды.

Уровень жизни. Доходы. Потребление. Социальное развитие. Социальная защита и социальная поддержка граждан

Социальная политика государства - система скоординированных мер органов государственной власти, направленных на достижение целей в области социального развития:

рост доходов и потребления населения,

повышение качества жизнедеятельности,

социальная защита граждан.

В условиях переходного периода, когда происходит становление нового политического устройства страны, социальная политика государства имеет несколько уровней своей разработки и реализации:

1) межгосударственный уровень взаимодействия

социально-экономических, политических и других служб, предусмотренных договорами и соглашениями сторон для решения вопросов миграции, пенсионного и социального обеспечения, для развития спортивных и культурных связей,

2) федеральный (РФ) уровень,

3) региональный (субъектов РФ) и внутрирегиональные уровни,

4) уровень действующих отраслей и организационно-правовых форм хозяйствования, предусмотренных действующим гражданским законодательством (АО, ассоциации, союзы, фонды, товарищества),

5) уровень общественных организаций и объединений граждан (профсоюзы общество ветеранов, общество потребителей),

6) уровень личностный и семейный.

Формы проведения социальной политики: коллективная (массовая) и индивидуальная (личностная).

При коллективных формах все субъекты социальной политики получают гарантированные государством выплаты: пенсии, стипендии, социальные пособия, зарплаты.

При индивидуальной форме — государственные меры касаются конкретных граждан. Например, льготы матерям-одиночкам, пособия инвалидам, жертвам стихийных бедствий, беженцам.

4 группы методов социальной политики:

1. экономические, 2. административно - распорядительские, 3. правовые (законодательские), 4. идеологические.

1. включают тарифы, налоги, экономические льготы, пенсии, пособия, стипендии, зарплату, доходы, социальные выплаты всех видов,

2. меры разрешительного (запретительного характера)- установление квот и выдача лицензий, запреты на продажу спиртного вблизи школ,

3. связаны с регулированием различных сторон деятельности подразделений потребительского комплекса на основе действующего пакета законодательных и нормативных актов. Например, в области регистрации юридических и физических лиц, действующих в области различных форм социального обслуживания населения, законы о государственных пенсиях, о труде, занятости,

4. методы, направленные на формирование нравственно-этических понятий и норм общества.

В РФ известны следующие социальные программы:

1) "продовольственные"

2) "жилище"

3) "совершенствование оказания скорой неотложной медицинской помощи"

4) "безопасное материнство"

5) "дети России"

6) "развитие медицинской промышленности и улучшение обеспечения лекарственными средствами и медицинской техникой"

7) "социальная поддержка инвалидов"

8) "развитие санитарно-эпидемиологической службы"

9) "взаимопрофилактика"

"антиспид"

11) развитие образования

12) сохранение и развитие культуры и искусства

13) развитие экономики малочисленных народов Севера

14) развитие особо охраняемого эколого-курортного региона РФ - Кавказских минеральных вод

15) улучшение ритуального обслуживания населения. Все эти программы дополняются подпрограммами.

К сожалению, в настоящее время в РФ социальная сфера находится в плачевном состоянии:

1) преимущественно пассивный характер социальной политики,

2) низкая степень координации действий органов и служб, занимающихся решением социальных задач и проблем,

3) неразработанность федеральных законодательных и нормативных актов, регулирующих социальную политику,

4) недостаточное количество квалифицированных работников социальной сферы,

5) отсутствие государственной концепции и долгосрочной стратегии реализации социальной политики,

6) излишняя степень регионализации социальной сферы, отсутствие согласованности усилий федеральных и местных властей,

7) отказ государства поощрять и регулировать спонсорскую и благотворительную деятельность в области социального развития, поддержки,

8) слабая степень привлечения свободных денежных средств населения, направленных на социальные нужды.

Уровень жизни населения (УЖН)

Основные понятия и показатели

УЖН наряду с доходами и потреблением включает усилия труда и быта, объем и структуру рабочего времени и свободного, параметры культурного и образовательного развития, показатели здоровья населения, показатели социально-демографической и экологической ситуации в РФ и ее регионах.

В классической экономической теории и практике под УЖН понимают количество материальных благ и услуг на душу населения. В состав этого понятия входят материальные, культурные, духовные, социальные потребности граждан. Однако необходимые человеку потребности должны удовлетворятся в разумных пределах, исходя из возможностей производства и требований рационального, научнообоснованного потребления.

Для международного сопоставления УЖН используется индекс человеческого развития. Для его расчета используются 3 интегральных индикатора: 1. преобразование национального дохода в расчете на душу населения, 2. продолжительность жизни населения, 3. образовательный уровень.

В 1993 г. среди 173 стран мира РФ занимала 73 место, в 1997 гместо.

Для отдельных стран мира УЖН измеряется десятью показателями.

В состав показателей РФ входят 5:

1) потребление важнейших видов материальных благ и услуг,

2) обеспечение жилищными, коммунальными, бытовыми и транспортными услугами,

3) развитие просвещения, здравоохранения, культурного обслуживания, социальное страхование и социальное обеспечение,

4) продолжительность рабочего и свободного времени,

5) доходы населения.

Кроме того, показатели могут быть общими и частными, экономическими, социально-демографическими, стоимостными, натуральными, количественными и качественными, распределение населения по уровню благосостояния.

Доходы и потребление населения

Распределение доходов осуществляется через систему государственного бюджетного устройства путем дифференциации налогообложения различных групп получателей доходов и социальных групп населения.

При расчетах показателя "реально располагаемые доходы населения" в состав денежных доходов населения стран с экономикой социально-ориентированной включаются:

1. оплата труда работников, занятых в отраслях производственной и непроизводственной сфер,

2. социальные трансферты,

3. доходы от предпринимательской деятельности и т. д.

Анализ структуры денежных доходов населения показывает, что в экономике РФ доля оплаты труда в составе денежных доходов населения упала.

В 90г. - 75,8 %, 98 г. - 40, 5 %. Однако уровень трансфертов повысился с 11,8 % до 13,3%. Уровень доходов от собственной предпринимательской деятельности повысился от 12,4% до 44%.

Развитие производительных сил, рост производства новых видов химической и биологической продукции, химизация сельского хозяйства, увеличение числа городов и городского населения усиливают нагрузку на природу, приводят к резким нарушениям природной среды. Это отрицательно сказывается на условиях жизни населения и требует, в свою очередь, увеличения затрат общества на поддержание необходимого состояния окружающей среды. Поэтому одной из постоянно возрастающих статей расходов региональных бюджетов являются ассигнования на охрану окружающей среды, через которые проходит примерно 40% бюджетных расходов на эти цели.

До недавнего времени почти все финансирование охраны окружающей среды производилось за счет средств ведомств и предприятий. Но с переходом предприятий и организаций на самоокупаемость наблюдается тенденция к снижению участия предприятий в природоохранных мероприятиях, так как это ведет к удорожанию продукции и ухудшению их финансового состояния. Кроме того, следует отметить, что ведомственное финансирование охраны окружающей среды зачастую недостаточно эффективно, поскольку мероприятия не всегда скоординированы, а средства распыляются.

В этих условиях возрастает роль бюджетного финансирования, в том числе за счет региональных бюджетов. Все в большей степени по каналам этих бюджетов будут финансироваться мероприятия по развитию систем водоснабжения и канализации, мусоропереработке и захоронению бытовых отходов, защите водных, лесных, земельных ресурсов от результатов хозяйственной деятельности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

1. Структура концепции развития региона.

2. Региональная инвестиционная политика.

3. Необходимость поддержки депрессивных регионов.

4. Сравнительно-географический метод.

5. Статистический метод.

6. Циклический метод, или метод циклов.

7. Метод "затраты-выпуск", или метод разработки межотраслевого баланса.

8. Методы моделирования. Программно-целевой метод.

9. Региональная наука и место в ней региональной экономики.

10. Характеристика основ регионального развития.

11. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона.

12. Размещение промышленного производства.

13. Территориально-производственные комплексы.

14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.

15. Показатели эффективности регионального воспроизводственного процесса.

16. Экономическая эффективность производства.

17. Макроэкономическая концепция региона.

18. Система макроэкономических показателей развития региона.

19. Регион как объект хозяйствования и управления.

20. Воспроизводственные функции региональных социально-экономических систем.

21. Региональные различия воспроизводства.

22. Межрегиональные связи.

23. Региональный рынок труда.

24. Региональный рынок земли.

25. Региональный рынок капитала.

26. Инвестиционная привлекательность региона.

27. Инвестиционный потенциал региона.

28. Строение региональной социально-экономической системы.

29. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов.

30. Специальная экономическая зона.

31. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов.

32. Факторы, влияющие на формирование региональной политики.

33. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации.

34. Устройство бюджетной системы Российской Федерации.

35. Региональная структура управления

36. Условия и факторы межрегиональной торговли.

37. Макроэкономическое районирование страны. Административно-территориальное деление современной России.

38. Классификация регионов.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

В соответствии с учебным планом студенты по дисциплине «Региональная экономика и управление» выполняют контрольную работу. При выполнении контрольной работы студент углубляет теоретические знания по вопросам регионального управления, получает практические навыки использования знаний, развивает способности к обобщению материала.

Работа выполняется на примере социально-экономической деятельности конкретного города (муниципального района, городского поселения и т. д.). Объем контрольной работы - 20-30 страниц, написанных от руки или соответствующий объем работы, выполненной на компьютере.

Работа должна содержать титульный лист, развернутый план работы (с нумерацией страниц глав и подразделов), введение (в котором обосновывается актуальность темы, ее место в системе менеджмента, определяются цели и задачи работы), теоретический и практический разделы, заключение (с краткими самостоятельными выводами и предложениями) и список используемой литературы.

Теоретический раздел выполняется на основе литературных источников и публикаций в журналах по теме; практический раздел - на основе анализа деятельности конкретного города (муниципального района, городского поселения и т. д.) и должен содержать выводы и предложения по модернизации управления социально-экономической системы рассматриваемого объекта.

Работа должна быть проиллюстрирована схемами, графиками, аналитическими таблицами. В конце работы приводится список используемой литературы с указанием авторов, названия работ, издательства и года выпуска, по тексту работы делаются сноски со ссылкой на источник с указанием страниц (ГОСТ 2003 г.).

Основная тема контрольной работы для студента определена, однако ее специфика обусловливается той социально-экономической системой, которая будет выбрана по желанию студента для исследования.

ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Административные методы воздействия - воздействие на систему общественных отношений и каждого хозяйствующего субъекта с помощью регламентирующих, командных и нормативных актов — законов, приказов, инструкций, указаний, постановлений, директивных планов и т. п.

Административный спор - судебный спор, возбуждаемый на основании административной жалобы против исполнительного административного правового акта с целью добиться его аннулирования по причине незаконного характера. Обжалование незаконных действия администрации в связи с превышением власти (полномочий).

Администрация - органы исполнительной власти, должностные лица государства, местного самоуправления;

Акватория - ограниченная часть водной поверхности земли.

Анклав - обособленный участок территории страны, окруженный территорией других государств (например, Калининградская область).

Ареал - геотория, в пределах которой наблюдаются явления, не наблюдаемые на других геоториях.

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации.

Бюджет текущих операций - составная часть бюджета, включающая в себя все текущие расходы, которые осуществляются в рамках предметов ведения (расходы на содержание персонала, текущие материальные расходы, расходы на социальные нужды и выплата процентов), а также текущие финансирования поступления (налоги и сборы, административные тарифы и пошлины, дотации) в соответствии с бюджетной классификацией.

Бюджетная заявка - запрос на выделение бюджетных средств на момент внесения проекта бюджета на рассмотрение представительного органа власти, содержащий финансово-экономическое обоснование, заключение главного распорядителя бюджетных средств и органа, исполняющего соответствующий бюджет.

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджета, а также источников покрытия его дефицита, используемая для составления и исполнения бюджета, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов всех уровней, включающая функциональную и экономическую классификацию доходов, классификацию расходов бюджетов всех уровней, источников финансирования бюджетного дефицита, а также ведомственную классификацию расходов бюджета.

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года.

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.

Бюджетный федерализм - сочетание автономности бюджетов отдельных уровней и межбюджетные отношения: - четкое разграничение полномочий между уровнями власти по расходам; - наделение соответствующих уровней финансовыми ресурсами, достаточными для реализации переданных им полномочий; - сглаживание дисбалансов различных бюджетов с помощью межбюджетных трансфертов, осуществляемых по четким правилам.

Бюджетный федерализм – разделение полномочий между центральными органами власти, властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления в области финансов, в частности, в бюджетной сфере, в форме образования и расходования средств.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |