• размещение производства с учетом задач повышения обороноспособности страны.

В совокупности эти принципы затрагивали многие аспекты развития ТОО и для того времени были прогрессивными.

В конце 60-х годов был определен основной принцип управления регионами областного ранга - областями, краями, автономными республиками: повышение вклада региона в экономику страны. Исходя из этого цель регионального развития имела чисто экономический характер; социальные задачи приобретали вторичное или даже вспомогательное значение.

Следует, однако, учитывать, что поскольку лишь немногие регионы были, говоря сегодняшним языком, донорами, то и практическая реализация этого принципа была и недостаточно последовательной, и территориально неоднородной: повышали вклад в экономику страны лишь регионы-доноры, остальные регионы решали другие задачи - их руководство стремилось сократить относительную убыточность хозяйства, либо осуществлять крупномасштабное строительство, связанное с новым ресурсным освоением, развитием военно-промышленного комплекса, обустройством приграничных районов и т. п. Решение подобных задач гарантировало централизованное обеспечение финансовыми и другими ресурсами.

Разумеется, на протяжении десятилетий карта "рентабельности" регионов менялась. В частности, это было связано с необходимостью очень крупных первоначальных капитальных вложений, которые начинали окупаться только спустя некоторое время (спустя 5-10-15 лет). Типичным является пример нефтегазового освоения на севере Западной Сибири: многомиллиардные первоначальные (именно "освоенческие") затраты были сделаны в 60-х годах, а поток "нефтедолларов" начался лишь в 70-х годах.

Оглядываясь на 25-40 лет назад не трудно понять, что та парадигма развития советской экономики, которая реализовывалась в 50-60-х годах, была типичным паллиативом. Уже было очевидно, что по "сталинскому пути" экономика не могла больше поступательно развиваться, ее возможности были полностью исчерпаны и сохранение и даже наращивание системы ГУЛАГа не могло вывести ее на новые рубежи. Нужна была принципиально новая система подходов, которая позволила бы максимально использовать в развитии хозяйства достижения НТП, осуществить модернизацию отраслевой структуры экономики, внедрить новые методы хозяйствования, новые принципы и методы территориального развития. Однако в этот период такая концепция появиться еще не могла - к этому были не готовы- Коммунистическая партия Советского Союза, системы управления экономикой, экономической наукой и т. п.

В результате на смену экстенсивному развитию экономики периода годов пришло то, что позже стали называть периодом застоя. По нашему мнению, более верно квалифицировать этот период как ресурсозатратный - в годах в Советском Союзе "проедались" его природные ресурсы; миллиарды "нефтедолларов" затрачивались на текущие, часто далеко не важнейшие нужды, а не на модернизацию материально-технической базы экономики. В итоге экономический кризис стал неизбежным.

У нас в стране существовал разрыв между целями, результатами и последствиями территориальной политики. Причин несколько, но основных можно выделить две.

1. Огосударствление экономики и унификация форм собственности сделали, по существу, условной категорией цены и тарифы. При этом размещение производства и его территориальная организация осуществлялись, фактически, на внеэкономической основе. Система сплошного бюджетного финансирования, в том числе и убыточных предприятий, при условии гарантированного сбыта создали экономику, в которой расстояние как бы перестало играть значение, а природные ресурсы и земля не имели стоимости.

2. Исключив влияние механизма товарно-денежных отношений на территориальную организацию производительных сил, государство превратилось в абсолютного монополиста в деле размещения производства.

На деле же, свехцентрализованное государственное управление экономикой свелось к тому, что реальное распоряжение национальными ресурсами стало прерогативой министерств. В созданных экономических условиях деятельность ведомств оценивалось по выполнению плана и освоению средств, именно по этому шли безостановочные вложения в новое. строительство в освоенной европейской части страны, в крупные города, т. к. с отраслевой точки зрения это более эффективный способ выполнения плана. В итоге, общегосударственная территориальная политика становится невыгодной ведомствам страны.

В результате нереализованной стратегии территориального развития появились острейшие проблемы, затрагивающие все стороны жизни общества.

1. Особый характер урбанизационных процессов, который выражается, с одной стороны, в сверхконцентрации производства и населения в небольшом числе крупных городов, а с другой - в существенном ослаблении, фактическом вымывании малых и средних городских поселений. Всего 56 крупнейших городов вобрали в себя более 40% 'основных фондов промышленности и 23 % всего населения. По типу и динамике этот процесс соответствовал Индии, Аргентине, Нигерии. Однако дело не только в концентрации как таковой, но и в ее характере. В развитых странах, в результате структурной перестройки хозяйства из крупных городов были вынесены так называемые традиционные отрасли промышленности: энергетика, металлургия..., а сами города стали центрами наукоемкого производства и новейших технологий. К сожалению, хозяйственная структура наших городов законсервировалась на этапе классической индустриализации с высоким удельным весом промышленности, в том числе тяжелой; стареющими фондами; изношенной инфраструктурой, искусственно раздутой системой рабочих мест и занятостью.

2. Межрегиональная дифференция в экономической и социальной сферах. Особенно остро это проявлялось при распределении основных фондов и вуровне заработной платы.

3. Возникновение обширных районов и зон острого экологического неблагополучия. Многие из них охватывают обширные регионы - район Арала, целинные земли Казахстана, зона Чернобыля. Характерное для советского периода экстенсивное хозяйствование привело как в старых районах, так и в районах нового освоения к серьезным нарушениям экологического равновесия в системе "общество - среда - хозяйство".

Вероятно, известные политические последствия этого кризиса могли бы быть иными, но фактом стал распад Советского Союза. Соответственно изменилось целеполагание российской региональной политики.

Наша страна явилась пионером в самой постановке вопроса о необходимости формировать долговременные цели территориального развития. В итоге Запад взял на вооружение такие элементы этого подхода, как государственное регулирование роста городов, политика подъема экономики депрессивных районов, планомерное формирование территориально-хозяйственных комплексов разного масштаба. При этом территориальная политика оказалась обеспечена реальным механизмом практической реализации. Мы же, по существу, так и остались лишь авторами идей и наблюдателями их реализации у других.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА СЕГОДНЯ.

Формируя современную территориальную стратегию необходимо учитывать определенное диалектическое противоречие. С одной стороны, децентрализация власти и управления создает условия для действенной региональной политики, посредством которой возможно многих территориальных проблем. Но с другой - любая мера децентрализации сужает возможности централизованного воздействия на территорию страны в целом и, значит, решение вопросов, выходящих за пределы регионов, затрагивающих интересы государства. Это означает, что необходимо разведение целей стратегии территориального развития по их значимости и по уровням того механизма, который их в состоянии реализовать.

Такого рода регулирование территориального развития в масштабах страны не может обойтись без специального документа. Он должен носить стратегический характер и охватывать все важнейшие стороны территориального развития страны. Такого рода общенациональные программы уже много лет существуют практически во всех развитых странах.

Во Франции это "Региональный план социально-экономического развития и устройства территорий", в Германии - "Федеральная программа организации пространства", в Японии - "План всестороннего развития территории страны". Различными являются сроки действия таких программ, есть определенная специфика и в их содержании. Однако, три обстоятельства являются общими для программ всех стран: во-первых, все они исходят от государства, им разрабатываются и реализуются (хотя и не только им). Естественно и ответственность за осуществление программ лежит на государстве, в том числе и финансовая. Во-вторых, такого рода программы, являются документами именно территориального регулирования, направленными на организацию, устройства территории страны в целом, что не исключает, а предполагает дифференцированное отношение к тем или иным регионам. В-третьих, программы реализуются как с помощью административных рычагов, так и экономических.

В функциональном отношении подобные программы решают две главные задачи.

1. Это документ централизованного регулирования территориального устройства страны в целом.

2. Программа является регламентирующим документом, т. к. содержит в себе механизм ориентированный на недопущение таких действий субъектов территориальной политики, которые могут иметь негативные последствия.

Опыт разработки программ обустройства территорий развитыми странами свидетельствует о необходимости некоторых обязательных составных элементов. Среди них:

1) социальные установки программы. Здесь могут ставиться вопросы качества среды обитания, снижения уровня безработицы и т. д.;

2) общие установки по регулированию размещения производства. Начиная с 60-х годов программы такого рода (Великобритания, Япония, Франция)главным направлением в этой сфере считают предотвращение избыточной концентрации производства, разгрузку регионов и агломераций;

3) политика в сфере расселения;

4) общенациональные инфраструктурные проекты - транспорт, связь, информация.

5) региональный разрез общенациональных программ: выделение регионов, нуждающихся в первоочередном гос. субсидировании, либо поддержке иными средствами.

Важной составной частью регулирования территориального развития общества является специфическая городская политика. Далеко не случайно движение Запада в сторону осознания необходимости государственного программирования территориального развития начиналось именно с городского уровня.

Современная территориальная стратегия нуждается в существенной корректировке. Суть дела в том, что городская политика должна исходить не только из собственно городских проблем. Регулирование развития городов позволяет значительно изменять территориальную структуру производства и его организацию на обширных территориях. Важно и то, что объектом регулирования воздействия западных программ выступают не только сами города, но и регионы. Важно подчеркнуть, что городская политика в развитых странах по существу смыкается с региональной политикой.

Весьма характерна в этом смысле действовавшая в Японии городская политика. В ее рамках были определены так называемые "зоны стимулирования передислокации" промышленного производства. Деконцентрация здесь выступила только как средство, а что касается целевых установок, то они и социальные, и экологические. Городская политика опирается на разветвленный экономический механизм - субсидии местным властям для финансирования производственной инфраструктуры, создания промышленных парков, прямые займы и льготы частным фирмам, от которых также зависит реализация программ. Однако и административное регулирование не сбрасывалось со счетов: в Японии был принят специальный "Закон о стимулировании перемещения промышленности". Широко практиковались административные меры в Великобритании в отношении перегруженного юго-востока страны, во Франции - при регулировании так называемого Парижского городского района.

В современных условиях городская политика направлена на решение двух важнейших задач.

Во-первых, необходимо глубокое осовременивание хозяйственной структуры промышленных городов. В частности, освобождение их от рутинного производства, материало - , водо - и трудоемких производств, и наращивание высокотехнологичных и наукоемких производств.

Изменение структуры хозяйства городов базируется, прежде всего, на изменении форм собственности предприятий, а, следовательно, и на смене системы управления городским хозяйством.

Во-вторых, важной задачей городского регулирования становится формирование качественно новой системы территориальной организации производства и среды обитания, на основе глубоко интегрированных систем; информационной, производственной и социальной инфраструктуры, транспортной сети и т. д.

Heт сомнений в том, что городская политика сопряженная фактически с регулированием развития целых регионов позволила развитым странам решить проблемы построения постиндустриального общества. Поэтому сегодня перед нами стоит задача не только хозяйственной перепрофилизации городов, но и организации в них принципиально иной социальной среды и среды обитания.

Таким образом, именно города со специфической внутренней структурой, становятся точками роста национальной экономики. Реформы в сфере городской политики должны проводиться в рамках программы регионального развития. Одним из перспективных вариантов нам представляется разработка и реализация концепции "открытого" города.

Понятие "открытости", как формы либерализации экономики, уже довольно давно и активно используется политиками и экономистами. Однако, форм либерализации достаточно много. Сюда относятся образования различные по территориальному, режимному и функциональному типу. С этой точки зрения нам представляется необходимым более четко определить понятие "открытого" города.

"Открытый" город - не является экстерриториальным образованием и, с точки зрения таможенного законодательства, находится в пределах таможенной территории государства. Однако, в отличие от других субъектов региональной политики, имеет значительно большие полномочия, по ведению предпринимательской и внешнеэкономической деятельности. Полномочия "открытого" города определяет специальный экономико-правовой режим (СЭПР), предусматривающий определенные налоговые, таможенные и финансовые преференции.

Необходимо подчеркнуть, что концепция "открытого" города не имеет специальной ориентации на привлечение иностранного капитала. В городе создаются льготные условия для инвестирования капитала (независимо от страны его происхождения) и осуществлении каких-либо видов деятельности.

Главная цель установления режима открытости в пределах города - это решение местных экономических, социальных и экологических проблем с учетом общегосударственных хозяйственных задач на основе совместного предпринимательства. Наиболее актуальны следующие из них:

• привлечение и эффективное использование современной технологии, управленческого опыта, дополнительных финансовых и материальных ресурсов;

• развитие социальной и производственной инфраструктуры;

• наращивание экспортного потенциала региона;

• реконструкция промышленных предприятий и коммунального хозяйства;

• привлечение иностранных инвестиций с целью создания предприятий с высокой оборачиваемостью капитала;

• подготовка квалифицированных кадров для предпринимательской деятельности.

Открытому городу предоставляются следующие права:

• организация и регистрация субъектов предпринимательской деятельности;

• установление размеров налоговых и иных платежей, транспортных тарифов,

• сроков амортизации и др. льгот инвесторам;

• установление режима выдачи лицензий на ввоз/вывоз товаров и услуг;

• создание внешнеторговых компаний и ассоциаций делового сотрудничества;

• исходя из принципа самоокупаемости и самофинансирования, непосредственное осуществление предпринимательской деятельности.

Режим "открытого" города обладает еще одной важной особенностью. Открытость является многослойной или многоуровневой. Под этим подразумевается различный статус субъектов "открытого" города. Одни из них пользуются общими преференциями, предоставляемыми СЭПР, другие - могут сформировать специализированные субзоны. Однако, если открытость базируется на режимном подходе (т. н. беспроволочная зона), то в основе субзон лежит территориальный подход. Специализированные субзоны создаются в административных границах города на базе существующих производственных, научных, торговых и др. комплексов и рассматриваются как территории, расположенные за пределами таможенной границы. Таким образом, речь идет о возможности создания локальных СЭЗ в пределах города. Необходимо подчеркнуть, что режим СЭЗ автоматически не распространяется на субъектов "открытого" города.

В целях привлечения инвестиций, современной технологии и управленческого опыта предлагается следующая последовательность формирования и развития открытой экономики города:

• введение в административных границах города "открытого" режима;

• формирование локальных СЭЗ в пределах города;

• разработка комплексной программы развития СЭЗ на основе совместного использования инфраструктуры города.

Быстрый оборот торгового, промышленного и финансового капитала; отработка хозяйственного механизма функционирования локальных СЭЗ позволят привлечь крупные иностранные инвестиции, создать конкурентноспособное наукоемкое производство.

Результаты хозяйственной деятельности должны быть направлены, в первую очередь, на обеспечение приоритетного развития социальной сферы, обеспечение трудоспособного населения рациональной занятостью.

Обсуждение "Основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу" представленных правительством РФ в Госдуму страны и альтернативного документа "Концепция стратегического развития России до 2010 года", разработанного рабочей группой под руководством члена президиума Государственного Совета РФ в апреле 2001 года, не продвинуло ситуацию ни на шаг вперед.

Современная политико-территориальная структура российского общества сложилась в результате исторического развития и преобразований, произошедших в последнее десятилетие реформ. Россия находится на пути перехода от одного политического режима (тоталитарного) к другому (демократическому). Но преждевременно говорить, что такая тенденция сегодня устойчива и необратима. Россия не имела, характерных для Запада демократических традиций и политической культуры. Российское общество глубоко отличалось от западных почти тотальной милитаризацией, суперцентрализацией, преобладанием в народном сознании коллективистских ценностей, полиэтническим составом населения, отсутствием массовых демократических движений, способных сформировать альтернативную номенклатуре политическую элиту, и т. д. Государственное управление обществом, характерное для советского периода, во многом было отторгнуто изменившимися условиями жизни. Что потребовало изменения, как в системе власти, так и в характере управления органами власти, перераспределение полномочий федерального Центра и субъектов Федерации.

Современное российское общество находится в переходном состоянии. Изменение коснулось как государственных органов власти, так и структуры самого общества. Постепенно происходит социальное структурирование общества, складываются пока не четко очерченные группы интересов, появляется социальная база для "классовых" партий. Современная политическая культура в России имеет недолгую историю. Партийная система находится в процессе становления. Общество не совсем структурировано, и интересы многих групп населения остаются не представленными в политическом процессе.

Современное российское общество еще нельзя назвать зрелым гражданским обществом, судебная система слаба и не полностью независима, парламент в основном подконтролен президенту. В обеспечении эволюции гражданского общества должны сыграть свою роль государственные институты, судебная система, политические партии, профсоюзы, общественные организации и движения. В целом, однако, их функционирование в решающей степени определяется уровнем политической культуры. Предстоит длительный период овладения политической культурой и активизации общественно-политических организаций и движений.

Последние годы 20 века Россия была государством, ведущим войну за свою целостность в Чечне и переживающим экономический кризис. Ее характерной чертой было также длительное противоборство между законодательной и исполнительной властью и разделение полномочий между центром и регионами. В силу российской специфики и в контексте развернувшихся ныне споров и дискуссий о перспективах сохранения целостности страны в число первоочередных выдвинулась проблема политико-территориального устройства.

Тема №5. Региональные особенности хозяйства

Термин "развитие" часто употребляется в следующих сочетаниях: экономическое развитие, социально-экономическое развитие, развитие экономики России (или другой страны), развитие региона, города. В каждом случае под развитием обычно подразумевается любое прогрессивное изменение прежде всего в экономической сфере. Если изменение количественное, говоря" об экономическом росте. При качественном изменении речь может идти о структурных изменениях или об изменении содержания развития, или о приобретении экономической системой новых характеристик.

Наряду с чисто экономическими характеристиками нередко рассматривают социальные параметры развития. Более того, социальные характеристики давно уже стали полноправными показателями, оценивающими степень развития любого региона.

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или системой целей. Если эта направленность положительна, то говорят о прогрессе, если отрицательна, то о регрессе, или о деградации. Иными словами, природа развития регионов всегда предполагает определенную цель или несколько целей.

Развитие региона— многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей. Даже если речь идет только об экономическом развитии, оно обычно рассматривается совместно с развитием социальным. Социально-экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как:

рост производства и доходов;

перемены в институциональной, социальной и административной структурах общества;

перемены в общественном сознании;

перемены в традициях и привычках.

В настоящее время основной целью экономического развития большинства стран мира и их регионов является улучшение качества жизни населения. Поэтому процесс социально-экономического развития включает в себя три важнейшие составляющие:

повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования;

создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства;

увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической свободы.

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при оценках степени социально-экономического развития стран и регионов, однако в последнее время в экономической науке и политической практике им придается все большее значение.

Развитие любого региона— многоцелевой и многокритериальный процесс. Содержание развития регионов может сильно различаться. Действительно, развитие Бурятии, Калининградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы по своему содержанию сильно различаются, и это различие обусловлено не только исходным уровнем развития, но и особенностями каждого региона, его производственной структурой, географическим положением, производственной специализацией и пр.

В качестве целей социально-экономического развития региона используются такие, как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни. Некоторые из этих целей идентичны, но в определенных условиях они могут иметь существенные различия. Так, ограниченные средства можно направить либо на развитие здравоохранения, либо на охрану окружающей среды. Возникает конфликт между целями развития. В то же время понятно, что чем более чистой будет окружающая среда, тем здоровее будет население и тем в большей степени будет достигнута конечная цель — здоровье людей. Поэтому в данном случае конфликт между целями не носит абсолютно неразрешимого характера. Однако в других случаях конфликт целей развития требует особого рассмотрения и специальных методов разрешения.

Соответственно целям развития регионов строится система критериев (характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. Несмотря на некоторые различия между странами и регионами в иерархии ценностей и в целях развития, международные организации оценивают степень развития стран и регионов по некоторым универсальным интегральным

показателям. Одним из таких показателей является индекс развития человека, разработанный в рамках Программы развития ООН. Данный показатель ранжирует страны по восходящей от 0 до 1. При этом для расчета используются три показателя экономического развития:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя продолжительность обучения);

величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и снижения предельной полезности дохода.

В межрегиональном сравнении, точно так же, как и в международном анализе, можно использовать индекс развития человека и другие аналогичные показатели.

Наряду с интегральными показателями можно использовать и отдельные частные показатели развития региона. Среди них:

национальный доход на душу населения;

уровень потребления отдельных материальных благ;

степень дифференциации доходов;

продолжительность жизни;

уровень физического здоровья;

уровень образования;

степень счастья населения.

Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и соответствующие им критерии экономического развития страны. Среди долгосрочных целей — становление и развитие постиндустриального общества, создание рабочих мест высшей квалификации для будущих поколений, повышение уровня жизни всех граждан страны, включая уровень здравоохранения, образования и культуры. В качестве краткосрочных целей можно рассматривать преодоление кризиса и достижение конкретных величин прироста валового национального продукта в следующем году, квартале, месяце и пр. Долгосрочные и краткосрочные цели по своему содержанию достаточно сильно различаются, меры по их достижению также неодинаковы.

Критерии экономического развития не всегда играют роль целей или целевых ориентиров, и наоборот. Нередко в качестве тактических целей регионального развития выступают промежуточные задачи, играющие роль необходимых условии успешного развития. Среди таких тактических целей развития региона или города можно назвать:

привлечение новых видов бизнеса;

расширение существующего бизнеса;

развитие малого бизнеса;

развитие центра города;

развитие промышленности;

развитие сферы услуг;

повышение уровня занятости населения региона.

Особое значение в определении уровня экономического развития региона имеют традиционные показатели, оценивающие уровень производства и потребления благ и рост этого уровня в расчете на душу населения (валовой национальный доход (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), реальный ВНП на душу населения, темпы роста этих показателей).

Для оценки динамики развития целесообразно использовать показатели, оценивающие темпы экономического роста в регионе: темпы роста душевого дохода, производительности труда, а также темпы структурной трансформации производства и общества. Воздействие на темпы экономического роста — жизненно важный вопрос для экономической политики как страны в целом, так и отдельного региона.

Чисто экономические показатели, какими являются ВВП, душевой доход, производительность труда и темпы их роста, не могут в полной мере оценить социально-экономическое развитие региона. Не менее важны показатели продолжительности жизни, уровня здоровья населения, степени его образования и квалификации, а также показатели структурных изменений в производстве и обществе.

Экономическое развитие многих стран и регионов сопровождается изменением структуры общественного производства, в частности, на смену индустриальному обществу постепенно приходит постиндустриальное. Все большая часть занятых работает в нематериальном секторе, все меньшая часть — непосредственно в промышленности и сельском хозяйстве.

Так называемые базовые отрасли перестают быть таковыми и никогда ни станут базовыми опять. Потребление индивидуализируется, тиражность производства падает, происходит так называемая демассификация производства. Углубляется его интеллектуализация, основными факторами производства становятся информационные ресурсы. Добавленная стоимость создается главным образом в нематериальной сфере, при этом труд приобретает новые черты: в нем начинают преобладать творческие функции, превалирующим типом работника становится творческая личность, приверженная своему делу и стремящаяся привнести в свою работу новые

элементы. Стираются различия между низко - и высокотехнологичными отраслями: все отрасли становятся наукоемкими, абсорбируя поток управленческих, финансовых и коммерческих инноваций. Навыки работников и наличие прогрессивной технологии становятся важнее низких затрат на рабочую силу и других обычных факторов конкурентоспособности. Традиционные преимущества стран и регионов начинают утрачивать былое значение. Все названные тенденции проявляются почти во всех странах мира в большей или меньшей мере.

Нематериальное производство становится парадигмой экономического развития, что заставляет по-новому оценивать степень богатства стран и регионов. Традиционно страны и регионы оцениваются с точки зрения богатства лесом, полезными ископаемыми, почвами, климатическими условиями, основными фондами, географическим положением. Новые представления о нематериальном производстве как о сфере, где создается большая часть стоимости, меняют критерии оценки богатства стран и регионов. На первое место выдвигаются такие факторы, как богатство людьми и их квалификацией, управленческими технологиями, рыночной инфраструктурой, сетью бизнеса, культурой организаций. Новые представления об источниках и факторах экономического развития позволяют по-новому посмотреть на образование, науку, медицину, телекоммуникации, навыки менеджмента как на те сферы общественной жизни, которые оказывают решающее влияние на темпы и направление экономического развития страны в целом.

Итак, на уровне региона можно рассматривать следующие критерии и соответствующие им показатели социально-экономического развития:

ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих показателей;

средний уровень доходов населения и степень их дифференциации;

продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья людей;

уровень образования;

уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования;

уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, аптеками, больницами, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество предоставляемых медицинских услуг);

состояние окружающей среды;

равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса;

обогащение культурной жизни людей.

Стандартным способом оценки экономического развития региона является оценка уровня производства (к тому же, как правило, материального производства). Такая оценка является сегодня односторонней и недостаточной. Разработанные международными организациями подходы к оценке экономического развития стран заставляют при оценке уровня развития региона рассматривать не только объем производства, но и такие, например, аспекты, как образование, здравоохранение, состояние окружающей среды, равенство возможностей в экономической сфере, личная свобода и культура жизни. Вполне уместно в качестве интегрального показателя развития региона использовать индекс развития человека, разработанный и применяемый Программой развития ООН для оценки развития отдельных стран.

При управлении экономическим развитием отдельного региона целесообразно выделять все вышеперечисленные относительно самостоятельные цели и осуществлять мониторинг их достижения. В частности, наряду с мониторингом состояния регионального производства и динамики денежных доходов населения необходимо отслеживать и другие важнейшие параметры экономического развития.

Наличие и уровень качества школ, детских садов, других образовательных учреждений и их доступность, а также уровень образования и квалификации людей — важнейшие параметры уровня развития любого региона. Снабжение продуктами питания, контроль за их качеством, соблюдение прав потребителей на розничном рынке — это также параметры оценки уровня регионального развития. Уровень физического и психического здоровья населения, продолжительность жизни, уровень развития системы здравоохранения и ее доступность, состояние окружающей среды — также важные оценочные критерии социально-экономического развития региона.

Даже если предположить, что большая часть российских регионов выйдет из экономического кризиса в узком смысле этого слова, т. е. возобладает положительная динамика роста производимой продукции, то вряд ли еще можно будет говорить о позитивных сдвигах в динамике социально-экономического развития в современном понимании, так как экологическая составляющая будет тормозить продвижение регионов вперед.

В настоящее время ближайшие пригороды многих российских городов представляют собой одну большую разрастающуюся свалку. Многие так называемые дачные поселки расположены в месте складирования собственных

же отбросов. Значительная часть земель безвозвратно утрачивается под напором наступающего невежества в экологической сфере, усиленного общим недостатком финансовых средств. Это лишь один незначительный аспект комплексной проблемы экологического благосостояния людей.

Многие города характеризуются многократным превышением допустимых норм загрязнения воды и воздуха. Значительные площади плодородных земель ежегодно безвозвратно утрачиваются и навсегда выводятся из сельскохозяйственного оборота. Все негативные экологические тенденции оказывают влияние на общий тренд социально-экономического состояния российских регионов.

В понятие социально-экономического развития региона входит и такая трудно измеримая субстанция, как культура жизни населения. Положительная динамика экономического развития региона возможна лишь при условии обогащения культурой жизни населения данного региона. Социально-экономическое развитие региона лишь тогда имеет положительную динамику, когда при прочих равных условиях расширяется личная свобода каждого, в том числе и в экономической области, что возможно при эффективной поддержке малого и среднего бизнеса, антимонопольных мерах, защите прав потребителей, обеспечении реальной свободы передвижений, которая обеспечивается развитым рынком жилья.

Тенденции развития регионов и городов. Рассмотрим некоторые базовые теоретические представления, лежащие в объяснении основных тенденций экономического развития регионов и городов.

Первое из них — теория пространственных преимуществ, или теория размещения. Согласно этой теории пространственные преимущества проявляются в любой экономической деятельности. Они заставляют те или иные виды производств располагаться во вполне определенных регионах. Так, алюминиевая промышленность тяготеет к источникам дешевой электроэнергии, металлургические заводы — к местам добычи железной руды и кокса, любые производства, сильно зависящие от сырья, располагаются, как правило, близко к источникам сырья. Некоторые производства, ориентированные на местные рынки и предполагающие значительные транспортные издержки, располагаются близко к рынкам сбыта. Каждый регион, каждый город обладает своими территориальными преимуществами, связанными либо с источниками сырья, либо с другими факторами производства (рабочая сила, земля, энергия), либо с близостью к рынкам сбыта.

Данная теория в значительной степени объясняет сложившееся размещение производительных сил.

Другие традиционные представления, связанные не только с теорией, но и с практикой экономического развития, основываются на закономерностях агломерации, концентрации и комбинации производства. В крупных городах или городских агломерациях дополнительная экономия или дополнительный экономический эффект образуется в связи с тем, что вокруг успешно действующих производств формируется их окружение и благодаря объединенному использованию общих ресурсов (трудовых, энергетических, инфраструктурных) достигается дополнительная экономия. Высокая концентрация промышленности в крупных городах позволяет получить дополнительную экономию, возникающую благодаря агломерационному эффекту (совокупные затраты всех производств в крупной агломерации меньше, чем сумма затрат каждого производства в случае их одиночного размещения вне пределов данной агломерации). В крупных центрах возникает дополнительный потенциал их развития благодаря тому, что некоторые виды высококвалифицированной деятельности возможны только в крупных центрах (музеи, крупные театры, медицинские центры и т. п.).

Весьма плодотворной концепцией, позволяющей эффективно анализировать проблемы экономического развития региона, является концепция основного и вспомогательного производства. В любом регионе можно выделить основную промышленность, т. е. ту, продукция которой в основном вывозится из региона, и вспомогательное производство, продукция которого потребляется преимущественно в пределах региона. Как пример можно рассмотреть машиностроительный завод в качестве основного производства и всю обслуживающую его инфраструктуру— почту, детские сады, школы, поликлиники, банки, страховые учреждения, экспедиционные и транспортные службы, строительство — в качестве вспомогательного. Обычно при расширении основного производства увеличивается и вся обслуживающая его инфраструктура; возникает так называемый мультипликативный эффект: основное производство можно рассматривать как своеобразный ускоритель экономического роста.

Основное производство может быть не только ускорителем, но и тормозом развития, в частности в том случае, когда количество рабочих мест в основном производстве сокращается в процессе структурной перестройки. При достаточно быстрых структурных сдвигах, обусловленных научно-техническим прогрессом, главным фактором успешного развития региона становится не

основное, а вспомогательное производство. Долгосрочное процветание региона зависит от того, насколько развита в нем инфраструктура и насколько она готова взять на себя нагрузку нового основного производства. Чем больше развита инфраструктура (вспомогательное производство), тем более гибкой является вся экономика региона, тем на более прочной основе базируется его экономическое развитие и процветание.

Таким образом, в условиях быстрой смены основных производств главным фактором устойчивого экономического развития становится степень развитости всей городской инфраструктуры. Это дает основание по-новому взглянуть на роль так называемых вспомогательных производств, оценить их как первичный фактор экономического развития и залог его процветания в будущем.

При анализе качества регионального развития полезно использовать концепцию теории стадий роста Д. Белла. Во всех странах и регионах экономическое развитие проходит три основных стадии: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное. Доминирующими отраслями доиндустриального развития являются добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, лесная и горнодобывающая промышленность. В индустриальной стадии преобладают перерабатывающие отрасли — машиностроение, легкая и пищевая промышленность. В постиндустриальной стадии основными отраслями, на которых базируется экономическое развитие, становится отрасли нематериального производства: наука, образование, торговля, финансы, страхование, здравоохранение. Характерными чертами постиндустриального общества становятся относительное падение производства товаров и относительное увеличение производства услуг, рост наукоемкого производства, повышение уровня квалификации персонала, опережающая интернационализация производства.

Общие закономерности мирового экономического развития дают возможность качественно оценить предысторию и перспективу экономического развития того или иного города или региона. По доминирующей отраслевой принадлежности можно выделить города доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные. В городах и регионах, находящихся на разных стадиях развития, происходят разные по своей сути процессы, и к ним применимы разные рецепты управления процессом экономического развития.

На стадии индустриального развития в городе или регионе действуют закономерности, определяемые ролью ведущих отраслей, "локомотивов индустрии", которые создают так называемый мультипликативный эффект и определяют весь ход развития города или региона в целом. Ведущая отрасль

создает дополнительные рабочие места, вся остальная инфраструктура города как бы обслуживает основное производство. В этих условиях нередко формируются города с моноотраслевой структурой, когда одно или несколько предприятий одной отрасли определяют состояние экономики и социальной сферы всего города (рис. 1).

На постиндустриальной стадии развития города или региона главным фактором, определяющем его благосостояние, становится уровень развития городской инфраструктуры. Насколько развиты дороги, связь, жилищный сектор, сфера услуг и индустрия развлечений, насколько доступны офисные помещения, насколько низок уровень преступности и обеспечен город квалифицированными кадрами — все это определяет потенциал развития постиндустриального города. Насколько вся инфраструктура города способна принять новые виды бизнеса и новых людей, насколько быстро и эффективно может вся городская инфраструктура приспособиться к новым условиям — все это определяет потенциал постиндустриального развития.

Рис. 1. Факторы развития городов разных типов

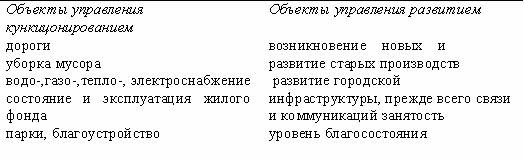

Местные органы власти любого уровня — региона, города или района — выполняют две основные функции: предоставление услуг жителям и предприятиям (содержание дорог, водо-, тепло-, энергоснабжение, уборка мусора, содержание парков, мест отдыха и пр.) и управление социально-экономическим развитием подведомственной территории.

Управление развитием может осуществляться с помощью разнообразного спектра стратегий, программ, конкретных действий и одноразовых управленческих решений, посредством которых местная администрация стремится стимулировать развитие экономики региона, создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу, расширить возможности для определенных видов экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество (рис. 2).

Рис. 2. Управление функционированием и развитием

Функция социально-экономического развития становится особенно значимой в переходный период, когда к традиционным вопросам экономического развития присоединяются вопросы формирования и развития рыночной инфраструктуры и преодоления кризисных явлений, сопровождающих переход экономики из одного состояния в другое. Выход из кризиса может оказаться болезненным, если экономические процессы пущены на самотек, и в то же время он может быть более гладким, если региональная администрация будет активно воздействовать на процессы экономического развития, используя имеющиеся местные преимущества и создавая новые.

Преодоление кризиса в любой сфере жизни региона напрямую связано с уровнем экономической активности. Социальное развитие, хотя и обладает относительной самостоятельностью, в значительной мере определяется ресурсными возможностями, которые, в свою очередь, зависят от степени экономического развития. Поэтому, только развивая экономическую активность, можно осуществить те или иные прорывы в жизни местного сообщества и поднять уровень благосостояния населения, который в конечном счете всегда определяет успех той или иной социально-экономической политики.

Все возможные методы воздействия региональной администрации на ход экономического развития можно сформулировать так:

создание в регионе благоприятных общих условий для развития деловой активности;

регулирование деловой активности;

прямая кооперация администрации региона и бизнеса.

Рассмотрим эти методы управления региональным развитием.

Создание благоприятных общих условий для развития деловой активности. К таким условиям следует отнести рыночную инфраструктуру, наличие земли и соответствующих прав на нее для развития новых видов экономической активности, хорошо развитые транспорт, связь, офисное хозяйство и др.

В странах Запада администрация все чаще осуществляет инвестиции в региональную инфраструктуру, предпринимает определенные акции по реорганизации земельных участков, а также проводит работу в рамках регионального маркетинга для привлечения новых видов бизнеса в регион. Администрации российских регионов в условиях становления рыночных отношений помимо этих видов косвенного воздействия осуществляют прямую поддержку новых институтов, составляющих основу рыночной инфраструктуры.

Традиционными являются активные действия по созданию и укреплению инфраструктуры, которая является базовой для всех видов бизнеса: дороги, телефон, городские вокзалы, аэропорт и пр. По отношению к земле также можно совершать целенаправленные действия — объединять и дробить земельные участки, выкупать и продавать их, сдавать в аренду и даже передавать в безвозмездное пользование. От конкретных действий в отношении земли зависят как общее направление, так и интенсивность новой деловой активности в регионе.

Относительно самостоятельным фактором экономического развития любого региона в последнее время стал международный фактор: чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, получает экономическое развитие региона. Содействие международным связям и международной торговле, привлечение иностранных инвестиций в регион становятся относительно самостоятельным и весьма эффективным инструментом экономического развития в целом.

Регулирование деловой активности. Администрация формирует побудительные мотивы предпринимателей с целью принятия ими необходимых для развития данного региона решений. Это достигается, в частности, путем уменьшения местных налогов либо предоставления дешевого капитала с помощью инструментов займа, субсидий, гарантий и даже прямых заимствований.

Данные методы воздействия на предпринимателей нередко подвергаются обоснованной критике. В частности, доказывается, что такие меры ведут к прямым потерям ресурсов регионов и городов и не влияют в конечном счете на размещение новых видов бизнеса. Дело в том, что разница в условиях местного налогообложения, как правило, есть величина несоизмеримо меньшая, чем разница по другим условиям бизнеса (расположение, наличие близких поставщиков, близость рынков сбыта и пр.) Более того, конкуренция между регионами и городами часто ведет к выравниванию величин льгот по местным

налогам. При этом ни один из вступающих в такую конкуренцию регионов не получает заметных преимуществ, с одной стороны, а с другой стороны, все они заранее уменьшают поступления в свой бюджет.

В целом стратегия налогового и прочего влияния оказывается эффективной лишь тогда, когда у властей имеется подробная информация, в том числе аналитическая, о состоянии того или иного бизнеса и о факторах, влияющих на принятие стратегических решений. Обычно подобной информации у администрации нет. Более того, информация такого рода обычно утаивается с целью получения налоговых и других льгот. Все это приводит к тому, что налоговые льготы становятся необоснованным и односторонним выигрышем бизнеса.

В то же время особый налоговый режим для новых инвестиционных проектов в современных российских условиях позволяет достичь весьма значимых результатов. Так, администрация Новгородской области установила налоговые льготы для инвестиций на территории области, получила существенный приток иностранных инвестиций, гарантирующих уже сегодня высокий потенциал экономического развития области в будущем.

К регулирующим воздействиям администрации относится установление правил пользования землей. Например, в 90-е годы в отечественной практике организации жилищного строительства стало правилом строительство "с нагрузкой", когда частный инвестор получал право на строительство (или капитальный ремонт здания) лишь в том случае, если соглашался определенную долю готового жилья передать городским властям, а также при условии восстановления или расширения общегородских сетей и коммуникаций.

Выделение соответствующих зон использования земли для жилищного строительства, для торговли и бизнес-центров, для промышленного использования оказывает влияние на частных инвесторов, планирующих развитие своей деловой активности. При планировании и осуществлении того или иного строительства можно изменять обычные правила застройки, тем самым предоставляя конкретные льготы или высвобождая средства под те или иные программы.

Регулирование порядка застройки может дать весьма ощутимый эффект в длительной перспективе. Однако получение соответствующего эффекта возможно только при условии проработки стратегических планов развития города, при четком выделении долгосрочных и краткосрочных целей его развития.

Прямая кооперация администрации и бизнеса. В случае реализации крупных проектов развития городов иногда оказывается целесообразным непосредственное сотрудничество администрации и частных организаций. Примерами такого рода могут служить проекты "Сити" и "Манежная площадь" в Москве. Будучи масштабными долгосрочными проектами, способствующими развитию города в целом, они осуществляются совместными усилиями частных организаций и администрации города. В ряде случаев для координации деятельности в рамках одного проекта создается смешанная компания. Однако в смешанных компаниях всегда наблюдается конфликт интересов частного и общественного секторов, всегда сложно до конца согласовать интересы развития города конкретными интересами, связанными с извлечением прибыли. Чтобы избежать ненужного перекоса в сторону частных интересов прямая кооперация должна сопровождаться подробным и обоснованным процессом планирования, достаточно эффективным контролем, находиться под авторитетным и влиятельным руководством со стороны местной администрации.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |