По сферам воздействия можно выделить следующие виды региональной политики:

1. Экономическая политика. Необходимость смягчения региональных экономических диспропорций, достижение регионального экономического равновесия характерна для всех стран. Механизм осуществления этих целей весьма развит и включает государственную финансовую помощь, привлечение местных ассигнований, в том числе частного капитала, законодательные мероприятия, финансовые ограничения, штрафные санкции.

2. Социальная политика. В поле зрения – процессы и форма организации жизни людей общественного производства со стороны условий труда, быта и отдыха человека и развития личности вообще. Социальные различия в жизни населения подавляющего числа государств колоссальны. Отсюда поиск путей выравнивания уровней жизни между различными регионами и типами поселений, а также общее улучшение качества социальной среды составляют суть региональной политики в социальной сфере.

3. Демографическая политика. Она означает активное вмешательство государства, как в естественное, так и механическое движение населения с целью достижения специфических для регионов целей.

4. Экистическая (поселенческая) политика. Эстетика – наука об эффективном использовании территории конкретного региона путем оптимального размещения производств, коммуникаций и мест расселения с учетом природных, экономических, архитектурно-строительных и инженерно-технических факторов и условий. Обширность территории России нередко порождает иллюзию неактуальности проведения активной экистической политики в сравнении с небольшими по территории европейскими странами. Между тем именно в России, с ее огромными пространствами, осуществление дальновидной, научно обоснованной поселенческой политики способно сэкономить колоссальные средства.

5. Экологическая политика. Усиливающаяся концентрация производства, диктуемая объективными потребностями его развития, урбанизация и скученность населения, широкое применение синтетических материалов, которые не могут быть трансформированы природой, привели к резко возросшей нагрузке на окружающую среду.

6. Научно-техническая политика. В сферу региональной научно-технической политики попадают условия и факторы размещения центров научных исследований, взаимосвязи между местами концентрации НИОКР и размещением производительных сил, территориальные формы соединения науки и производства, региональные перемещения научных кадров.

Структурирование региональной политики может производиться иначе: все зависит от критерия, положенного в его основу. Иногда различают следующие виды региональной политики:

1) По целям (политика выравнивания уровней развития регионов, максимальное использование местных ресурсов);

2) По механизму (автоматическая – распределение по формуле, проблемная – по спецпрограммам; целевая – по конкретным регионам);

3) По средствам (финансовая, административная, инфраструктурная);

4) По адресату (региональные власти, организации, граждане).

2. Объекты, субъекты и формы региональной политики.

К основным объектам региональной политики относятся.

o Производственные (прежде всего предприятие как первичное звено общественного разделения труда),

o Социальные (человек как представитель социума, семьи, этноса),

o Денежно-финансовые (федеральные бюджет, ассигнования частных лиц, иностранные инвестиции).

В качестве субъектов региональной политики мот выступать как конкретные представители государственной и районной власти (физические лица), так и отдельные учреждения, организации и предприятия (юридические лица).

К основным функциональным формам региональной политики относят:

1. Прогнозирование – научное предвидение предполагаемых направлений и параметров экономического развития региона на основе анализа источников финансирования, экономической структуры.

2. Региональное программирование – целенаправленное вмешательство в развитие региона, с формулированием целей и промежуточных задач социально-экономического развития региона, а также с определением конкретных сроков достижения поставленных целей и необходимых затрат ресурсов.

3. Региональное планирование – установление конкретных задач и целей на плановый период с указанием источников финансирования, конкретных исполнителей.

3. Цели и задачи региональной политики.

Цели и задачи региональной политики различных государств не могут совпадать и варьируют в весьма широких пределах. Вместе с тем существуют общие, генерализованные цели, присущие региональной политики практически всех стран реализующих:

1) Создание и упрочение единого экономического пространства, и обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ государственности;

2) Относительное выравнивание условий социально-экономического развития региона;

3) Приоритетное развитие регионов, имеющих особо важно стратегическое значение для государства;

4) Максимальное использование природных, в т. ч. ресурсных особенностей региона;

5) Предотвращение загрязнения окружающей среды, экологизация регионального природопользования, комплексная экологическая защита регионов.

Стратегические цели региональной политики современной России в соответствии с Указом президента РФ от 01.01.01 года «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» состоят в стабилизации производства, возобновлении экономического роста в каждом из регионов страны, повышении на этой основе уровня жизни населения, обеспечении единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты, независимо от экономических возможностей регионов.

4. Функции региональной политики.

Функции региональной политики вытекают из экономических преобразований и структурной перестройки экономики, межрегиональных различий в уровне жизни населения, динамике производственных показателей, финансовой ситуации. В ходе реформирования экономики происходит расслоение регионов по основным параметрам, характеризующим социально-экономическую ситуацию и глубину экономических реформ, возникают скрытые каналы территориального перераспределения ресурсов, в первую очередь финансовых. В результате этих процессов в одних регионах может наступить деградация всех сфер деятельности при относительно ускоренном развитии других регионов. Такие контрасты в региональном развитии обуславливают обострение социальной напряженности, углубление политического кризиса, усиление межнациональных конфликтов. Активная региональная политика может и должна противодействовать этим тенденциям.

Функции региональной политики по используемым механизмам делят на:

* Экономические – государственное регулирование инвестиций, дотаций, квот, льгот, субсидий. Дифференциация по отношению к северным, центральным, южным регионам страны обусловлена природными и социально-экономическими факторами развития регионов.

* Социальные – регулирование регионального развития, выравнивание межрегиональных различий в уровне доходов, безработицы, социальной инфраструктуре, транспортной сети; защите от дискриминации людей по месту жительства.

* Политические различают на внешнеполитические и внутриполитические. Внешнеполитические функции региональной политики – обеспечение территориальной целостности, внешней безопасности. Внутриполитические – использование региональной политики как средства регулирования взаимоотношений между различными политическими блоками.

5. Структура региональной политики.

Структурная «блок-схема» (рис.1) региональной политики охватывает все основные части и субъекты процесса развития и управления регионом. Одновременно она характеризует как взаимодействие структурных элементов, так и их взаимное влияние. Данная структурная модель приложима к любому региону различных стран мира и любому временному периоду.

К инструментам региональной политики относятся способы и средства, которые государство использует для решения региональных проблем – налоговые льготы, субвенции, кредиты, государственные заказы.

Реализация региональной политики предполагает разработку соответствующих документов, призванных определять основные направления социально-экономического развития территории. К числу таковых относят краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы, отдельные целевые программы по наиболее актуальным проблемам. Эти документы не носят директивного характера, а отражают лишь систематизированное представление о вероятном состоянии экономики региона в перспективе. Такой взгляд в будущее позволяет предположить характер и масштабы возможных проблем, заблаговременно подготовиться к их разрешению.

Рис. 1 Структура региональной политики.

II. Основные направления региональной политики.

Региональная политика – важная составная часть экономической политики государства. Она охватывает комплекс различных законодательных, административных и экономических мероприятий, проводимых как центральными, так и местными органами власти направленных на регулирование процессов размещения производительных сил.

Региональная политика представляет собой составную часть национальной стратегии социально-экономического развития и охватывает следующие основные направления:

1) Определение соотношения движущихся сил регионального развития и обеспечение их взаимодействия;

2) Соотношение общегосударственного и регионального аспекта развития, центрального и регионального уровней управления экономикой;

3) Подъем экономики отсталых районов и освоение новых районов и ресурсов;

4) Национально-экономические вопросы;

5) Проблемы урбанизации.

К направлениям региональной политики следует отнести также региональные аспекты демографической, аграрной политики и другие мероприятия государственной власти.

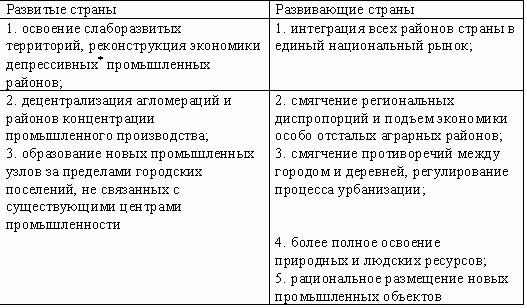

В таблице 1 представлены направления региональной политики в развитых и развивающихся стран.

Таблица 1.

Направления региональной политики в развитых и развивающихся стран.

1. Экономическая региональная политика.

Основной целью региональной экономической политики на ближайшее десятилетие является стабилизация производства возобновление экономического роста в каждом из регионов РФ, повышение на этой основе благосостояния населения, создание научно-технических предпосылок укрепления позиций нашего государства на мировой арене, повышение его роли в международном разделении труда.

Чтобы достигнуть указанной дели, органы государственной власти и субъектов Федерации должны решить следующие задачи:

? Укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности России;

? Содействие развитию и углублению экономической реформы, формирование во всех регионах страны многоукладной экономики, становление региональных и общероссийских рынков товаров, труда и капитала, рыночной и институционной инфрастуктуры;

? Сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально-экономического развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них собственной экономической базы повышения благосостояния, рационализации систем расселения;

? Достижение экономического и социально оправданного уровня комплексности и рационализации структуры экономики регионов, повышение ее жизнеспособности в рыночных условиях;

? Развитие межрегиональных инфраструктурных систем;

? Стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным научно-техническим потенциалом; именно эти центры науки и высоких технологий могут стать точками роста хозяйства субъектов РФ;

? Оказание государственной поддержки территориям экологического бедствия, регионам с высоким уровнем безработицы, со сложными демографическими проблемами;

? Разработка и реализация научно обоснованной политики в отношении регионов со сложными условиями хозяйствования, требующими более эффективных методов регулирования (регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока, Арктики).

Важной задачей региональной экономической политики является также совершенствование экономического районирования России. Реализация эффективной региональной экономической политики, региональное и общероссийское прогнозирование невозможны без глубокого и всестороннего системного анализа современного экономического и социального развития регионов.

2. Региональная политика в социальной сфере.

Характеризуя основные цели и задачи региональной социальной политики, уточню, что региональные особенности процессов социального развития требуют соответствующих мер государственного регулирования, направленных равных условий для социального развития населения всех регионов РФ и предотвращение возникновения очагов социальной напряженности. Особенностью развития социальной сферы является то, что здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и другие отрасли имеют территориальный характер, т. е. социальные вопросы решаются в основном на уровне органов власти регионов РФ и органов местного самоуправления.

Основные задачи социальной политики:

? Противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации, острым проявлением депопуляции населения;

? Предотвращение обнищания населения и минимизация отрицательных последствий безработицы, особенно в экономически слаборазвитых и «депрессивных» регионах;

? Сдерживание процесса имущественного расслоения в наиболее «бедных» и наиболее «богатых» регионах;

? Регулирование размещения беженцев и вынужденных переселенцев в регионах, имеющих для этого благоприятные условия;

? Оказание помощи населению регионов, попавших в кризисную ситуацию в результате стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф, военных действий, острых межнациональных конфликтов.

3. Региональная политика в сфере экологической безопасности.

Региональная политика в сфере обеспечения экологической безопасности включает решение таких вопросов, как:

? Экологическое обоснование размещения производительных сил;

? Экологически безопасное развитие отраслей хозяйства;

? Рациональное использование природных ресурсов;

? Предупреждение возникновения противоречий в экологически неблагоприятных регионах РФ между развитием производительных сил и сохранением экологического равновесия;

? Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

? Обеспечение естественного развития экологического систем, сохранение и восстановление уникальных природных комплексов при решении территориальных проблем;

? Совершенствование управления в области охраны окружающей среды и природопользования.

4. Региональная политика в области повышения уровня жизни.

Важнейшими задачами региональной политики в области повышения уровня жизни являются создание прочной основы для повышения уровня жизни населения, государственная поддержка малообеспеченных слоев населения в регионах, которые самостоятельно не в силах выполнить эти задачи. Необходимо поэтапное повышение уровня минимальных государственных гарантий – минимальных пенсий и пособий, их регулярная индексация в соответствии с ростом потребительских цен. Чтобы обеспечить эти программы, необходимо:

? Создание максимально благоприятных экономических, правовых и организационных условий для роста заработной платы, пенсий, пособий, других денежных доходов граждан РФ;

? Стабилизация уровня жизни населения, создание прочной основы для его повышения во всех регионах России.

5. Региональная политика в сфере занятости населения.

Основная нагрузка в реализации мероприятий по повышению занятости населения ложится на органы государственной власти субъектов РФ, а федеральные органы государственной власти должны активно участвовать в осуществлении мероприятий в сфере занятости в районах концентрации государственных предприятий, относящихся к отраслям естественных монополий и военно-промышленного комплекса. Особое внимание должно быть уделено организациям, являющимся основой жизнедеятельности населения малых и средних городов, регионам с высоким уровнем напряженности, слаборазвитым регионам, где наблюдается избыток трудовых ресурсов.

К основным задачам политики в сфере занятости относят:

? Перевод высвобождаемых работников на предприятия развивающихся отраслей, организация профессиональной подготовки кадров для новых, перспективных производств;

? Защита трудовых прав работников несостоятельных предприятий, эффективная поддержка граждан, потерявших работу, их профессиональная ориентация.

6. Национально-этническая региональная политика.

В условиях России, одного из крупнейших в мире многонациональных государств, региональная национально-этническая политика должна быть направлена на создание равноправных отношений между народами страны и формирование демократических механизмов разрешения национальных и межнациональных проблем.

Наиболее принципиальные аспекты такой политики приведены ниже:

? Совершенствование существующей модели федеративного устройства страны, направленной на сохранение территориальной целостности государства;

? Выработка правовой и нормативной базы для урегулирования национальных отношений (в частности – для борьбы с проявлениями агрессивного национализма);

? Государственная поддержка самобытной культуры малочисленных народов, содействие в сохранении их языка, традиций и среды обитания;

? Учет религиозных и конфессиональных особенностей различных народов, соблюдение равного статуса вероисповеданий;

? Сохранение исторического наследия русской культуры.

Заключение

Региональная политика государства – составная часть национальной стратегии социально-экономического развития.

Для России региональная политика имеет исключительно важное значение. Вследствие огромных различий природно-географических, социально-демографических, экономических и других условий на территории России унифицированный подход к регионам невозможен.

Напряженная социально-экономическая ситуация в регионах, чрезмерные региональные контрасты в социальных условиях – угроза самому существованию государства, ведущая к его распаду. Региональная политика призвана ослабить внутренние социальные напряжения, сохранить целостность и единство страны.

Разделение целей и задач региональной политики на направления создают возможность для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления эффективнее решать проблемы регионов.

Тема №14. Региональная бюджетно-налоговая система

Региональные бюджеты — центральное звено территориальных бюджетов. Они предназначены для финансового обеспечения задач, возложенных на государственные органы управления субъекта Российской Федерации. В современных условиях все в большей степени региональные органы власти призваны обеспечить комплексное развитие регионов, пропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер на подведомственных территориях. Значительно возрастает их координационная функция в экономическом и социальном развитии территорий.

В последнее десятилетие наблюдается регионализация экономических и социальных процессов. Все в большей мере функции регулирования этих процессов переходят от центральных уровней государственной власти к региональным. Поэтому роль региональных бюджетов усиливается, а сфера их использования расширяется.

Через региональные бюджеты государство активно проводит экономическую политику. На основе предоставления региональным органам власти средств для увеличения их бюджетов осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, строительства и содержания дорог, охраны окружающей среды. При этом круг финансируемых мероприятий расширяется.

С помощью региональных бюджетов государство осуществляет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий, которые в результате исторических, географических, военных и других условий отстали в своем экономическом и социальном развитии от других районов страны. Для преодоления такой отсталости разрабатываются региональные программы, финансируемые из региональных бюджетов.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы региональных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих доходов. Собственные доходы включают следующие региональные налоги и сборы:

• налог на имущество предприятий;

• налог на недвижимость;

• дорожный налог;

• налог с продаж;

• налог на игорный бизнес;

• региональные лицензионные сборы.

К собственным доходам относятся также доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ, и доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ.

Регулирующие доходы включают отчисления от федеральных налогов и сборов, распределенных к зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативам, определенным федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, а также дотаций, субвенций, субсидий и трансфертов, полученных за счет средств федерального бюджета.

В доходах региональных бюджетов превалируют поступления от регулирующих источников (более 70%), в том числе отчисления от федеральных налогов

.13

составляют более 40%, а поступления в виде дотаций, субвенций, трансфертов — более 25%.

Таким образом, собственные доходы составляют менее 30%. Из них наиболее весомыми являются: налог на имущество предприятий — примерно 9%, доходы от государственной собственности — 1,1%, доходы от продажи принадлежащего субъектам РФ имущества — 1,5%, поступления от целевых бюджетных фондов — 2,8%. Основные направления использования средств региональных бюджетов:

• обеспечение функционирования органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

• обслуживание и погашение государственного долга субъектов Российской Федерации;

• проведение выборов и референдумов субъектов Российской Федерации;

• обеспечение реализации региональных целевых программ;

• формирование государственной собственности субъектов Российской Федерации;

• осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации;

• содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся введении органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

• обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов Российской Федерации;

• оказание финансовой помощи местным бюджетам;

• обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень;

• компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов местных бюджетов.

Следует отметить, что региональные бюджеты являются наиболее весомым источником бюджетного финансирования расходов на сельское хозяйство и рыболовство (48% всех расходов консолидированного бюджета Российской Федерации), на транспорт, дорожное хозяйство и информатику — 43% расходов. Велика роль региональных бюджетов в финансировании промышленности, энергетики и строительства — более 32% расходов консолидированного бюджета России, жилищно-коммунального хозяйства — 30%, здравоохранения — 33%, культуры и искусства — 34%.

Тема №15. Региональная структура управления

Некоторые проблемы функционирования органов региональной власти в современный период. Принципы организации региональных органов государственной власти. Вопросы регулирования экономического развития региона.

В сентябре 1999 г. Правительством РФ была одобрена разработанная Госкомимуществом концепция «Управление государственным имуществом и приватизацией в Российской Федерации на годы». В концепции определены цели, задачи, критерии и методы управления государственным имуществом, способы контроля государства за постприватизационным развитием предприятий.

Органам исполнительной власти предстоит решить ряд неотложных укрупненных задач:

1. Построение эффективной системы управления.

Систему управления следует рассматривать в неразрывном единстве, куда входят следующие элементы: обязательный порядок определения способа достижения цели; регламентация процедуры принятия управленческих решений государственными органами, выбора управляющих; контроль за объектами управления и деятельностью управляющих; предоставление отчетности государственными органами и управляющими, анализ результатов контроля и отчетности; ответственность за результаты управления, постоянное поступление, обработка и анализ информации о работе управляющих и объектов управления.

Принципы и порядок взаимодействия государственных органов управления должны быть регламентированы соответствующими правовыми актами.

2. Обеспечение эффективности управления.

Эффективность управления заключается в достижении цели управления (качественного результата деятельности или состояния объекта управления) ценой максимальной экономии ресурсов. Это обязательный критерий при оценке деятельности государственных органов и управляющих.

3. Повышение профессионализма управления.

Государство крайне заинтересовано в профессиональном управлении своим имуществом и поэтому остро нуждается в разработке системы подготовки и аттестации управляющих. В декабре 1999 г. вступило в силу постановление Правительства РФ «О федеральных государственных унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения». В этой связи Мингосимуществом РФ подготавливаются перечни госпредприятий, которые предполагается реорганизовать, ликвидировать, продать как имущественные комплексы или использовать для создания федеральных казенных производств. Постановление содержит перечень отраслей, в которых допускается закрепление акций в госсобственности и выпуск «золотой акции». К этим отраслям относятся сфера добычи, переработки и сбыта нефти, а также предприятия трубопроводного транспорта, электроэнергетики, морского и речного транспорта, связи, производства вооружений, военной и космической техники, производства продуктов детского питания. Предполагается передать определенную часть унитарных предприятий в собственность субъектов РФ.

Тема №16. Региональные комплексные программы

В условиях неравномерного социального и экономического положения регионов, потребности освоения природных ресурсов, поддержания экологического равновесия, совершенствования территориальной структуры, обеспечения занятости населения необходимо использование новых эффективных методов воздействия на экономику. Среди них - программно–целевое прогнозирование, позволяющее квалифицированно и надежно в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития отдельных регионов в рамках единой региональной политики государства.

Разработка региональных программ – это целенаправленный процесс мобилизации всех возможностей регионов различных таксономических уровней.

Региональные программы – это разновидность целевых комплексных программ, служащих инструментом регулирования и управления экономического, социального и научно-технического развития, формой хозяйственной деятельности, способом приоритетной концентрации ресурсов для решения неотложных, первоочередных проблем.

Различают следующие виды региональных программ: межгосударственные, государственные (федеральные), собственно региональные и комплексные.

Узкоспециализированные программы – разработки в составе целевых федеральных программ (ЦФП), например, «здравоохранение России». В ее составе по всем регионам разработаны программы – «здравоохранение в регионе», где определены потребности в финансовых ресурсах, источники финансирования, материальные и человеческие ресурсы и т. д.

Комплексные программы включают все узкоспециализированные программы. Среди них главное место занимают программы социальной ориентации: здравоохранение, просвещение, культура, торговля, коммунальное хозяйство, туризм, отдых и пр.

Региональные программы классифицируются по территориальной принадлежности, функциональной ориентации, содержанию решаемых проблем, масштабности, отраслевой локализации, хронологии возникновения проблем.

Конкретные региональные программы могут быть классифицированы:

- по территориальной принадлежности (областная),

- по функциональной ориентации (экологическая),

- по масштабности (узкоспециализированная),

- по продолжительности (среднесрочная).

Специфика региональных программ

Специфика региональных программ состоит в том, что они формируются и реализуются на уровне республик, краев, областей, городов федерального значения, вытекает из общегосударственных и территориальных интересов.

Программные мероприятия осуществляются в границах географически ограниченного региона, единицы административно-территориального деления РФ. Управление проектированием и реализацией региональных программ обеспечивается структурами исполнительной власти региона. Финансирование региональных программ осуществляется, в основном, за счет субсидий государства. Другими источниками являются иностранные инвестиции, частные капиталовложения…

По сравнению с государственными, региональные программы отличаются небольшими объемами работ и ресурсных затрат и обладают: целевой направленностью, точной адресностью, ограниченными временными интервалами, и увязываются с общегосударственной концепцией регионального развития и региональной политикой России.

Механизм реализации региональных программ вписывается в комплекс хозяйственно-рыночных отношений региона и систему общероссийского рынка.

Основные задачи региональных программ:

1) выравнивание межрайонных различий по показаниям экономического, социального и научно-технического развития;

2) формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики;

3) сбалансированное (бездефицитное) региональное хозяйствование в условиях рынка;

4) максимально эффективное использование материальных, природных и трудовых ресурсов региона;

5) развитие производственных сфер в соответствии с государственной селективной структурной политикой;

6) охрана окружающей среды;

7) преодоление последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;

8) формирование инфраструктуры информационного обеспечения органов управления и хозяйствующих субъектов;

9) духовное возрождение регионов, сохранение их исторического наследия, укрепление культурного потенциала, стабилизация общественно-политической и правовой обстановки.

Состав и структура комплексной программы

Социально-экономическое развитие региона – перечень и взаиморасположение разделов, отражающих содержательную и функциональную характеристики принятого к реализации программного проекта.

Пример такой комплексной программы:

Раздел 1. Анализ и оценка сложившейся социально-экономической ситуации региона. Содержит описание социально-экономической ситуации и ее последствий для региона. Выделяются примерные проблемы, подлежащие решению на программной основе.

Раздел 2. Оценка природных ресурсов и состояния окружающей среды. Описывается наличие в регионе различных видов природных ресурсов (земельных, водных, лесных, технико-энергетических, минеральных, сырьевых), их количество, состояние, возможности использования для внутри региональных целей и вывоза за пределы региона.

Рассматривается экономическая ситуация в регионе и мероприятия по ее оздоровлению. Выделяются приоритетные проблемы, подлежащие решению на программной основе.

Раздел 3. Состояние демографической ситуации и рынок труда в регионе. Характеризуется сложившаяся ситуация. Анализируется состояние рынка труда в регионе. Характеризуется сложившаяся ситуация, выделяются приоритетные проблемы, подлежащие решению на программной основе.

Раздел 4. Концепция социально-экономического развития региона.

Анализ (разделы 1-3) дает представление о масштабах и структуре хозяйства региона, его материально-производственной базе, диспропорциях в экономике, численности трудовых ресурсов, возможностей использования природно-ресурсного потенциала, что позволяет выработать и сформулировать прогнозную концепцию социально-экономического развития региона.

Главное ее содержание: определение направлений наиболее рационального использования крупных эффективных ресурсов, сравнительная оценка экономичности различных отраслей и установление путей правильного формирования всего хозяйственного комплекса.

Раздел 5. Основные для региона целевые подпрограммы, которые формируются по отраслевому, функциональному и проблемному признаку.

Основные подпрограммы (Калининградской области):

5.1. Транспортный комплекс

5.2. Рыбопромышленный комплекс

5.3. Лесопромышленный комплекс

5.4. Агропромышленный комплекс

5.5. Машиностроение

5.6. Курортно-рекреационный комплекс

5.7. Топливно-энергетический комплекс

5.8. Социальный комплекс

5.9. Строительный комплекс

5.10. Основные направления решения экономических проблем

В каждой из подпрограмм определяются цели и задачи, описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты на каждом этапе выполнения этих подпрограмм.

Раздел 6. Механизм осуществления Программы. Взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Определяется на основе рассмотрения и сопоставления альтернативных вариантов. Здесь разрабатывается прогнозная модель программы.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы. Это расчеты предстоящих затрат (финансовых, материальных), природных условий и ресурсов: по климатическим, земельным, водным, растительным, топливно-энергетическим (ТЭК), минерально-сырьевым, трудовым; информационных, временных – по срокам.

Раздел 8. Координация программных мероприятий. При этом обеспечивается согласование действий всех организаций, участвующих в осуществлении программы, даются обоснования по организации сотрудничества регионов с другими территориями России.

Раздел 9. Оценка эффективности осуществления программы. Соотношение расчета эффективности Программы.

Раздел 10. Организация, формы и методы управления Программой. Разрабатывается организационно-функциональная структура управления.

Разделы формируются на весь период реализации Программы и по годам. При этом используется следующая система количественных и качественных показателей:

1. Эффективность конечных результатов.

2. Показатели выполнения работ (этапы и промежуточные результаты).

3. Параметры и оценки клиентских групп, хозяйственных пользователей программы.

4. Показатели ресурсных затрат, необходимых для выполнения заданий программы.

5. Показатели ресурсных затрат, необходимых для эффективного управления программой.

Технология разработки региональных ЦКП включает этапы:

1. Формирование перечня одновременно реализуемых программ и принятие решения об их разработке.

Программа составляется на основе отобранного и согласованного с экспертизой списка территориальных проблем, подлежащих решению на программной основе.

Формируется банк целевых программ территории.

Не рекомендуется принимать к единовременной реализации избыточное число программ, превышающих ресурсные возможности.

При формировании программ необходимо затратить много усилий и средств для обоснования целесообразности разработки, установления оптимальных параметров, увязки с другими потребностями региона, с образом жизни и обычаями людей.

2. Определение органа программно-целевого управления, ответственного за формирование и реализацию программы.

Определяется функциональный «заказчик» Программы и «исполнитель» Программы, взаимоотношения между ними регламентируются контрактами на разработку Программы.

3. Определение головного разработчика проекта (ГРП) Программы и соисполнителей.

Выбор ГРП (как проектировщик – это научно-исследовательская проектная организация, специально созданная комиссия, рабочая группа) - целесообразно проверить на конкурсной основе по согласию с «заказчиками» и «исполнителями».

В качестве ГРП могут быть местные организации всех форм собственности, специализированные организации других регионов, составленные из представителей всех ведомств.

4. Разработка ТЗ на проектирование Программы.

На основании утвержденного перечня Программ организация-заказчик подготавливает и выдает (ГРП) головному разработчику исходное задание на формирование региональной программы (РП), которое содержит:

- развернутую формулировку главной цели, основных подцелей и задач программы с количественно определенными конечными показателями;

- примерный состав Программы в рамках региона;

- ориентировочный состав предприятий, участвующих в реализации;

- ориентировочная потребность в материальных, технических, топливно-энергетических, земельных, трудовых ресурсах и прочие;

- объем предполагаемых затрат на разработку Программы с указанием источников и порядка финансирования;

- указания по организации разработки. Головной разработчик, руководствуясь ТЗ, подготавливает и согласовывает с «Заказчиком»;

- общую схему Программы и организационный план ее составления;

- координационный план, в котором всем соисполнителям определяются содержание, порядок и сроки завершения работ по проектированию, объемы и источники их финансирования;

- необходимые методические материалы, формы для исполнителей.

5. Проектирование Программы.

Осуществляется на стадии планово-бюджетных расчетов.

Начинается с детального анализа исходного состояния проблемы и прогнозов. Уточняются и детализируются конечные цели программы. Экспертно идет формирование конечных подцелей.

Параллельно-последовательный способ разработки Программы.

Финансовые ресурсы региона

1. Региональный бюджет. В РФ к региональному бюджету относятся бюджеты субъектов Федерации (республик в составе РФ, округов, автономных областей, городов федерального значения, краев и областей) и местные (муниципальные) бюджеты (районов, городов, районов в городах, поселковых и сельских органов власти).

2. В первую очередь, это предприятия ЖКХ, а также финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций для финансирования социально-культурных и коммунальных объектов.

3. Региональные внебюджетные фонды. Источниками их формирования служат заемные ресурсы, добровольные взносы предприятий и населения, специальные сборы, поступления из центральных внебюджетных фондов.

Как правило, они имеют целевое назначение.

Региональная бюджетная система (РБС).

В Российской Федерации это бюджетная система субъектов РФ. РБС является основной и обособленной в рамках закона частью общегосударственной бюджетной системы, а также результатом административно-территориальной организации Российской Федерации.

В основе РБС лежат: региональные бюджеты, региональные налоги, сборы, льготы, дотации, расходные обязанности, региональные финансовые отношения с госбюджетом и с местными бюджетами.

Основные функции РБС:

1. закрепление способов движения налоговых потоков по уровням территориальной организации государства;

2. аккумулирование и использование в общих региональных целях:

а) средств, собранных на самой территории (большинство местных налогов, штрафов и финансовых санкций);

б) из средств, поступающих в РБС частично:

регулируемые налоги – налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физических лиц, государственная пошлина.

3. Финансирование выполнения региональными органами власти своих представительских и исполнительских полномочий.

4. Самообеспечение внутри региональных социальных программ.

5. Регулирование состояния и использования природного потенциала.

6. Стимулирование определенных ценностных региональных ориентиров населения.

Экономическая сущность регионов:

- формирование денежных фондов является финансовым обеспечением деятельности региональных органов власти;

- распределение и использование этих денежных фондов между отраслями народного хозяйства;

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и учреждений, подведомственных местным органам власти.

Кроме того, региональный бюджет осуществляет распределение госсредств на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества.

Через региональные бюджеты формируется значительная часть общественных фондов потребления:

- на народное образование и профессиональную подготовку кадров более 65% бюджетных средств;

- на здравоохранение более 80%;

- на социальное обеспечение – 90%;

- на ЖКХ – 100%.

Доходы региональных бюджетов формируются за счет собственных (закрепленных) и регулируемых источников. Это означает, что эти средства принадлежат субъекту бюджетного права, то есть полностью, в твердо фиксированной доле на постоянной (долговременной) основе поступают в соответствующий бюджет, минуя вышестоящие бюджеты.

Собственно бюджетные доходы включают следующие региональные налоги и сборы:

а) налог на имущество предприятий;

б) налог на недвижимость;

в) транспортный налог;

г) налог с продаж;

д) налог на игорный бизнес;

е) региональные лицензионные сборы.

Региональные доходы охватывают всю совокупность денежных средств, передаваемых из вышестоящих бюджетов в нижестоящие с целью регулирования (сбалансирования) их доходов.

Региональные доходы включают отчисления из федеральных налогов и сборов, распределенных к зачислению в бюджеты субъектов РФ, дотаций, субвенций, субсидий, трансфертов, получаемых за счет федерального бюджета.

В доходах региональных бюджетов поступления от регулируемых источников более 75%, а собственных доходов менее 30%.

Региональные бюджеты расходуются на:

1) функционирование органов законодательной (представительной) и исполнительной власти субъектов РФ;

2) обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ;

3) проведение выборов и референдумов субъектов РФ;

4) обеспечение реализации региональных целевых программ;

5) формирование государственной собственности субъектов РФ;

6) осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ;

7) содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ;

8) обеспечение деятельности СМИ субъектов РФ;

9) оказание финансовой помощи местным бюджетам;

10) обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень.

11) компенсации дополнительных расходов.

Данные о составе и структуре расходов региональных бюджетов РФ говорят, что основное место в расходах (около 40%) занимают ассигнования на народное хозяйство – промышленность, энергетику, строительство, сельское хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Около 25% расходов - на социально-культурные мероприятия, образование, культуру, искусство и здравоохранение.

Расходы на управление и содержание правоохранительных органов составляют около 8 % бюджета.

Тема №17. Региональная инвестиционно-инновационная политика

Глубокий экономический кризис народного хозяйства РФ ставит вопрос о путях его преодоления, как в экономической, так и в социальной сферах.

Известно, что экономический кризис и депрессия преодолеваются внедрением новых технологий, создающих новые возможности.

Научно-технический прогресс, являющийся важным фактором экономического развития, связывают с понятием инновационного процесса.

Инновационный процесс – это уникальный процесс, объединяющий технику, экономику, предпринимательство и менеджмент. Он состоит в получении новаций и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации.

Стадии инновационного процесса (ИП):

- достижения фундаментальной науки;

- прикладные исследования;

- первичное освоение (внедрение);

- широкое внедрение (распространение инноваций);

- использование нововведений;

- устаревание инноваций.

Инновация – процесс разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания производственно-экономического и социально-организационного потенциала, лежащего в основе новации.

Доля расходов на реализацию инновационного процесса в ведущих странах мира доходит до 3 % ВВП, но не менее 1 % ВВП – в противном случае – развал научно-технического потенциала.

Доля государства в этих расходах – 35-40 %, причем доля НИОКР занимает все больший вес в инновационных расходах.

В РФ существует Федеральный Закон от 01.01.01г. «О государственном прогнозировании и прогнозах социально-экономического развития РФ» - прогнозирование развития инноваций и инвестиций.

Эта доля впитывается в долгосрочные цели структурных региональных преобразований для выравнивания уровней социально-экономического развития регионов.

В РАН – 18 программ фундаментальных исследований по проблемам общей физики, астрономии, ядерной физики, экономики, машиностроения, механики и процессов управления.

Государственная сетевая инновационно-инвестиционная инфраструктура формируется во всех регионах страны.

Для реализации задач, стоящих перед ней, в группе субъектов РФ создаются государственные инновационно-инвестиционные комиссии (комплексы), на базе существующих ВУЗов, многопрофильных исследований и проектных организаций.

Инновационный отдел комплексов формируется с необходимым использованием ресурсов предприятий и организаций. Перечень последних определяется генеральным директором соответствующего Комплекса при согласовании с местными органами, законодательной и исполнительной власти.

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории РФ, опираются на Федеральный закон от 01.01.2001 г. .

В соответствии со статьей 11 этого закона, регулирование инвестиционной деятельности осуществляется путем:

- совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации использования амортизационных начислений;

- установления субъекта инвестиционной деятельности;

- защиты интересов инвестора;

- представление субъектам инвестиционной деятельности льгот на пользование землей и другими природными ресурсами;

- расширения использования средств населения и других внебюджетных источников финансирования, жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения;

- создание и развитие сети информационно-аналитических центров для проведения рейтингов субъектов инвестиционной деятельности;

- принятие антимонопольных мер;

- расширения возможностей использования залогов при осуществлении кредитования;

- развития финансового лизинга;

- проведения переоценки основных фондов в соответствии с инфляцией;

- создания возможностей формирования субъектами деятельности собственных инвестиционных фондов.

Таким образом, под региональной инновационно-инвестиционной политикой понимается система мер на уровне региона, включающая мобилизацию инвестиционных ресурсов и определение их наиболее эффективного использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов.

Особенности инновационно-инвестиционной политики в каждом регионе связаны с:

- разнообразием и сложностью географического пространства России;

- географическим разделением труда на основе природного, этнического и хозяйственного разнообразия, обуславливающим взаимосвязь территориальных комплексов, районов, узлов;

- индивидуальностью районов и отдельных местностей России, как в природном, так и в социально-экономическом отношении;

- неоднородностью обеспечения ресурсами и уровнем хозяйственной и социальной освоенности;

- пространственной иерархией социально-экономических центров, существенно влияющих на виды и масштаб природной деятельности;

- с инерционностью и особенностями территориальной структуры хозяйства, поэтому для трансформации сельского хозяйства необходимо длительное время и крупномасштабные инвестиции;

- многообразными экономическими связями между регионами и центрами – вкладывая деньги в какой-либо из них, необходимо учитывать, как изменятся эти связи, и как это отразится на эффективности предпринимательства;

- комплексным влиянием географических, социально-экономических и других факторов на предпринимательство.

С учетом объемов капиталовложений были проведены расчеты расширенных индексов инвестиционной привлекательности регионов России.

Значительная часть регионов России имеют средние или ниже среднего показатели, что говорит об общей тяжести положения в инвестиционной сфере. Поэтому хотелось бы, чтобы инвестиционная политика способствовала сокращению разрывов в уровнях развития инвестиционных сил регионов. Таким образом, основными предпосылками формирования региональной инвестиционной политики, являются:

1. объективная оценка глубины инвестиционного и структурно-технологического кризиса в регионах и адекватных антикризисных мер – инвестиционные программы;

2. создание на федеральном и региональном уровнях организационно-экономических условий для активации инвестиционной деятельности;

3. обеспечение интеграции инвестиционной и инновационной деятельности.

Следует учитывать, что в первую очередь, необходима прямая инвестиционная поддержка наукоемких отраслей промышленности, от которых зависит формирование новой прогрессивной структуры экономики. Поэтому для решения этих задач государство должно быть стратегическим инвестором и инициатором инновационных программ и проектов.

Мировой опыт показывает, что в условиях кризисных ситуаций, при реформировании экономики, роль государства возрастает. Однако, в силу ограниченности федеральных объемов инвестиций, главную роль должны играть бюджеты регионов. Поэтому необходимо регулировать федеральный и региональный инвестиционные процессы.

Тема №18. Межрегиональная торговля

Теоретические принципы производственной специализации регионов и межрегиональной торговли формально (понятийно, терминологически) были впервые выведены в рамках теорий международных экономических отношений, т. е. международниками, а не регионалистами. В связи с этим необходимо назвать классиков английской политической экономики А. Смита и Д. Риккардо и шведских экономистов Э. Хекшера и Б. Олина.

Основные выводы международных и межрегиональных теорий Смита - Риккардо и Хекшера - Олина получены с системе постулатов межрегиональных отношений, несмотря на то, что их авторы в своих поясняющих ситуациях упоминают об Англии, Шотландии, Португалии и приводят другие международные примеры. Безусловно, выводы, о которых идет речь, применимы и к международным отношениям (в большей степени это касается валютных и торговых союзов, общих рынков), но они требуют дополнений и корректировок, учитывающих специфику именно международных отношений (включение валютных, таможенных, институциональных и других условий).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |