Первыми исследователями природы Архыза были , побывавший здесь четыре раза — в 1885, 1899, 1914, 1920 годах, и (1903 и 1905 гг.).

В советское время в райской долине Архыза был основан одноименный аул (1923 г.). Ныне это пользующийся всесоюзной известностью центр горного туризма. Здесь — несколько турбаз (в том числе турбаза Московского Дома ученых), вокруг которых летом возникают палаточные лагеря.

Расположено урочище Архыз между Главным Кавказским хребтом на юге, его отрогами Аркасара на западе и Ужум на востоке, а с севера оно ограничено уже упоминавшимся хребтом Абишира-Ахуба, отделяющим Архыз от верховий рек Кяфар, Уруп и Чилик.

Главный Кавказский хребет поднимается над Архызом своими скалистыми вепшинами, предводительствуемыми гигантом Пшиш (3787 м). На их северных склонах, обращенных к Архызу, множество ледников, среди которых в первую очередь должны быть упомянуты Софийский, Псышский и Большой Кизгичский. Верховья рек Псыш и Кизгич разделены скалистым контрфорсом, отходящим к северу от Главного Кавказского хребта, который вскоре разветвляется на хребты Софийский и Чегет-Чат, обнимающие с двух сторон долину реки Софии. Рядом с этим разветвлением высится красивейшая вершина района —София (3637 м).

С запада район Архыза ограничен хребтом Аркасара с высшей точкой Закзан-Сырт (3096 м). Он соединен невысокой перемычкой с хребтом Абишира-Ахуба, на которой находится перевал Пхия— простейший из перевалов, ведущих из Архыза в долину Загедана, расположенную в верховьях Большой Лабы и далее в Кавказский государственный биосферный заповедник.

Архызское урочище расчленено густой сетью горных рек. Обычно началом Большого Зеленчука считают слияние рек Архыз (с притоками Дукка и Речепста) и Псыш. Расстояние от этого пункта до места впадения Большого Зеленчука в Кубань— 170 км.

Река Псыш, в свою очередь, имеет разветвленную сеть притоков. Это —София, Белая (не путать с одноименным притоком Кубани), Кызыл-Су, Кошевая, Аманауз (в смысловом переводе —пасть дьявола; не путать с домбай-ским Аманаузом и многими одноименными речками в других частях Кавказа). Через вечные снега и ледники, окаймляющие бассейн Псыша с юга, ведут перевальные пути в Абхазию, в бассейн реки Бзыбь, берущей начало на южных склонах. Это перевалы Наур (2869 м), Мага-на (2950 м) и Медвежий (2900 м).

В 3 км ниже слияния Псыша и Архыза в Большой Зеленчук впадает еще один крупный приток—Кизгич, долину которого также относят к Архызскому урочищу. Эта долина, ограниченная хребтами Ужум и Чегет-Чат, считается по богатству и разнообразию растительности самой выдающейся среди всех долин горного Закубанья. Ее нижняя часть поросла смешанным лесом, который выше по ущелью сменяется елово-пихтовыми и сосновыми лесами. Встречаются участки с пихтами семисотлетнего возраста, достигающими шестидесятиметровой высоты. Они стоят над скалистыми, почти отвесными берегами Кизгича, образующего здесь ряд неистовых водопадов. Еще выше — снежные мосты, березовое криволесье, альпийские луга и, наконец, ледники, по которым ведут перевальные маршруты в верховьях рек Бзыби и Южного Маруха.

Растительность всего Архызского района очень разнообразна. В целом здесь насчитывается свыше 140 видов древесных и кустарниковых пород. Неизгладимое впечатление производят стройные сосновые леса в непосредственной близости от поселка Архыз — при въезде в него, а также в его западной окрестности — на знаменитой Церковной поляне. Широко представлены реликтовые растения третичного периода: тис, ель, кавказская пихта и другие.

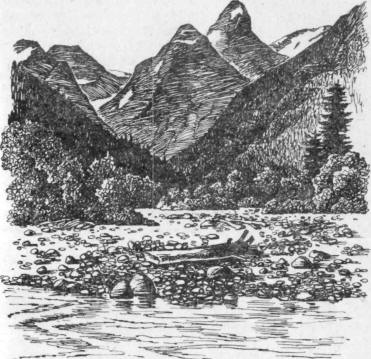

Пихта кавказская является основным и в то же время эндемичным компонентом лесов горного Закубанья. Стройные пихтарники, обрамленные сверху лептами скал и снеговыми вершинами, а снизу украшенные пенистыми голубыми потоками и прибрежными утесами, то белыми, то розовыми, составляют неотъемлемую принадлежность типичного кавказского ландшафта.

На планете известно около сорока видов пихт (в СССР около десяти), но среди них кавказскому виду принадлежит приоритет по целому списку ценнейших свойств.

Пихту кавказскую можно встретить лишь в верхнем лесном поясе на высотах от 600 до 1200 м над уровнем моря. Живет она до 400—500 лет (иногда до 700 лет), достигая внушительных размеров: 55—60 м (иногда — 70 м) высоты и полутора-двух метров в поперечнике. Это одно из самых высоких деревьев в нашей стране. Ствол пихты строен, как копье, а крона радует глаз конической симметрией, переходящей иногда в нижней части в пирамидальную. У молодняка и экземпляров среднего возраста нижний край ее ближе к земле, чем у старых деревьев, а ветви несколько приподняты. Созревание шишек, имеющих сигарообразную форму, происходит в течение года; семена, мелкие, яйцевидные или продолговатые с тонкими крылышками, разносятся ветром.

Необычна древесина пихты — мягкая и прямослойная. В отличие от ели и сосны она не содержит смолы, а ее длинные волокна тянутся параллельно и отличаются высокой однородностью структуры. Эти свойства делают ее ценным материалом для дек струнных инструментов — от гитары до домры. В прошлом горцы широко использовали древесину кавказской пихты для заготовки кровельной драни, не поддающейся короблению и превосходящей по качеству дубовую. Хвоя пихты щедро обогащает воздух кислородом и фитонцидами — биологическим оружием против болезнетворных микробов. Кроме того, она служит сырьем для производства эфирных масел, широко используемых в парфюмерии.

Пихтарники не только украшают кавказские ландшафты, но и сохраняют их: они гасят или ослабляют сокрушительную мощь лавин и селей, камнепадов и горных обвалов, имеют огромное почвозащитное, водоохранное и водорегулирующее значение. Земледелие и снабжение водой населенных пунктов на кубанской равнине во многом зависит от них.

Подобно Теберде, Архыз является озерным краем. Озера расположены здесь в альпийской зоне, на высоте от 2300 до 2850 м над уровнем моря. Всего их насчитывается свыше 75. Особенно много озер в долинах Псыша (17) и Дукки (18). Исключительной популярностью пользуются также озера, расположенные в цирках Софийского хребта и на склонах величавой Софии — вершины, увенчанной ледяным клобуком. Это озера Кратерное, Запятая, озерная группа Кашха-Эчкичат и другие. В непосредственной близости от поселка Архыз находятся многочисленные озера на северных склонах хребта Морг-Сырты.

Богат и животный мир Архыза. Здесь обитают тур, серна (которая встречается стадами более чем в 200 голов), кавказский олень, кабан, медведь, волк, рысь, куница, лиса, выдра, енот и другие. Разнообразно и птичье царство. Среди обитающих в Архызе пернатых много птиц, встречающихся и в средней полосе России —кукушка, дятел, дрозд, сойка, клест. Но наибольший интерес представляют «горцы» — улар, кавказский тетерев, кеклик, горная курочка, альпийская галка, и в особенности крупные хищники — черный и бурый грифы, беркут, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник.

В 1958 году район Архыза был включен в состав Тебердинского заповедника.

Архызские Альпы — рай для туриста. Многие десятки живописнейших перевалов ведут из одного его ущелья в другое, а также в сопредельные туристские регионы: в дикий Кяфаро-Урупский озерный край на севере, в Теберду и Домбай на востоке, к озеру Рица и в Красную Поляну на западе, в закавказские долины Бзыби и Чхалты на юге. Из этих перевалов особенно примечателен Чилик (3000 м) на хребте Абишира-Ахуба: Главный Кавказский хребет виден с него от Эльбруса до горы Чугуш в Краснодарском крае.

...По среднему течению реки Большой Зеленчук проходит граница между Краснодарским и Ставропольским краями: ее волны омывают здесь справа берега Карачаево-Черкесии, а слева земли Отрадненского района Краснодарского края.

Уруп и Лаба

Очертания гор, ограничивающих в благоуханной дали горизонт, сумрак пихтовых лесов, лесной поток, падающий между нависшими утесами — все это находится в извечной таинственной связи с душевной жизнью человека.

Очертания гор, ограничивающих в благоуханной дали горизонт, сумрак пихтовых лесов, лесной поток, падающий между нависшими утесами — все это находится в извечной таинственной связи с душевной жизнью человека.

А. Гумбольдт

Скалистый хребет Абишира-Ахуба, простирающийся более чем на 30 км параллельно Главному Кавказскому хребту, отделяет Эдем архызской долины от расположенного к северу от него сурового и малопосешаемого Кяфаро-Урупского горного района.

Верхняя часть северных склонов этого хребта, нигде не спускающегося ниже 3000 м, покрыта крутыми, безжизненными осыпями, которые чередуются со снежниками, а ниже протянулась гирлянда каровых озер, на своей поверхности даже в самое жаркое время года сохраняющих плавающие льдины. Эти озера лежат в большинстве своем в глубоких впадинах среди скал и осыпных шлейфов. Из них берут начало река Уруп, являющаяся крупным притоком Кубани, а также реки Чилик, Кяфар и Кяфар-Агур, принадлежащие к бассейну Большого Зеленчука. Глубокие лесистые ущелья этих рек отделяются друг от друга северными контрфорсами, отходящими от хребта Абишира-Ахуба. Это — Чапал, Чилик, Кизильчук, Хурук и Эхреску, высокие (до 3000 м) хребты с плоскими вершинами, покрытыми альпийскими лугами и окаймленные по границе леса зарослями карликового бука и пушистой березы, с подлеском из лавровишни и рододендрона. Множество цветов — скабиозы, герань, крупноцветные лютики, яркие генцианы, крупные колокольчики радуют взор путника в летнее время па этих лугах.

В верхней части долины Урупа и на ее бортах растут могучие пихтовые леса, под сенью которых раскинулись заросли гигантских папоротников. Местами они перемежаются с веселыми полянами, покрытыми субальпийской растительностью, превышающей человеческий рост. В этих лесах — вследствие их малой посещаемости человеком — животный мир практически не отличается от животного мира заповедных долин Теберды и Архыза. Это — кавказский олень и бурый медведь, рысь и кабан, косуля и ласка, белка и енот. В альпийском поясе, в цирке истоков Урупа и в южной части хребта Чапал, ограничивающего бассейн Урупа с юго-востока, встречаются туры и серны, причем последние иногда спускаются в березовое криволесье.

В своем среднем течении Уруп принимает в себя ряд крупных притоков, зарождающихся в предгорьях: Малая Тегинь, Большая Тегинь, Джелтмес — и, минуя ряд станиц на территории Краснодарского края (Передовая, Удобная, Отрадная, Бесскорбная, Советская), впадает в Кубань у Армавира.

Следующий к западу приток Кубани — река Лаба — является самым крупным ее притоком. Он образуется в результате слияния рек Большая и Малая Лаба и имеет длину 214 км, а вместе с Большой Лабой — 341 км. Площадь водосборного бассейна Лабы—км2.

Истоки Большой Лабы выбиваются из-под глетчеров горы Абыцха, расположенной в Главном Кавказском хребте. Через него здесь имеются три перевала: Лаба (2521 м), под самыми истоками реки и ведущей в урочище Гваштухва, принадлежащее бассейну Бзыби, и к западу от него перевалы Царгехулир и Цегеркер (2270 м), ведущие в урочище Грыбза, также относящееся к Бзыби, одной из основных и прекраснейших рек Абхазии.

Замечателен облик перевала Цегеркер, который своей седловиной, имеющей вид длинного желоба, напоминает перевал Псеашхо, а перевал Клухор — озером у самого перевального окна.

После бесчисленных мелких притоков, из которых достойны упоминания, пожалуй, только Цегеркер, спускающийся с одноименного перевала, и Бурная, в Лабу слева впадает река Санчаро. Ее узкое ущелье покрыто безмолвным дремучим лесом с преобладанием кавказской пихты и восточной ели. Местами путь преграждают завалы деревьев, образовавшиеся вследствие схода лавин. В семи километрах от устья Санчаро, при впадении в нее речки Адзапш, раскинулась гигантская поляна, именуемая Поляной 7-го поста (некогда здесь располагался ветеринарный пост, контролировавший скот на пути из Карачая в Абхазию). Речка Адзапш более известна под названием Лаштрак (в переводе Кислая): в ее долине, в шести километрах от устья, имеется группа минеральных источников, вытекающих из небольшой травертиновой возвышенности и отличающихся высоким содержанием углекислоты. В двенадцати расположенных рядом лунках, диаметром с небольшую кастрюлю, вода словно кипит, затем по системе желобов объединяется в общий ручей, за перегибом склона обрушивающийся двумя мощными струями.

В 5 км выше Поляны 7-го поста ущелье Санчаро расширяется вновь, и тропа выводит из леса на еще более живописную поляну — Твамба, в глубине которой виден большой снежный мост на реке Санчаро с лентой водопада над ним. Рядом с водопадом поднимается тропа, направляющаяся к перевалам Аллаштраху (2728 м) и Санчаро (2602 м) на Главном Кавказском хребте. Эти два перевала вместе с расположенным над Санчарскнми нарзанами перевалом Адзапш (2492 м) образуют группу Санчарских перевалов.

Участок Главного Кавказского хребта, включающий в себя эту группу перевалов, представляет наиболее живописную часть Лабинских Альп, превосходящую по красоте далее верховья Лабы. Скалистые амфитеатры цирков, шлейфы снежников, многочисленные озера на привольных верхних террасах, покрытых альпийскими лугами или одетых камнем, главное — беспредельные панорамы горных цепей Абхазии, Карачая и Кавказского заповедника на территории Краснодарского края придают этим местам необыкновенное очарование. Санчарскому перевалу посвящено стихотворение Н. Тихонова:

Высоко в небе над Абхазией —

Санчарский перевал,

Там путник разве что с оказией

Случайно побывал.

Туда ведут лишь тропы узкие,

Опасные в ночи,

По ним текут туманы тусклые

И горные ключи.

Другие строки этого стихотворения помещены на обелиске, венчающем окно Сапчарского перевала. Они напоминают путешественнику о грозных событиях, свидетелями которых были эти горы в 1942 году и в начале 1943 года:

Здесь враг хотел пробиться в Грузию

Кратчайшей из дорог.

Огня и камня грозный узел он

Перерубить не мог.

Россыпи стреляных гильз и другие следы отгремевших здесь суровых боев и поныне сохранились на узкой каменистой перемычке Санчарского перевала...

Ниже реки Санчаро на небольшом, пятнадцатикилометровом участке в Большую Лабу впадают несколько притоков. Справа — крупный приток Пхия, что берет начало на одноименном перевале, ведущем в Архыз, и короткие, но многоводные речки Чорох, Большая и Малая Ажоги и Загеданка, которые стекают с юго-западных склонов западной части хребта Абишира-Ахуба. Слева — большие, бурные и стремительные притоки Макера, Мамхурц и Дамхурц. Они зарождаются на склонах Главного Кавказского хребта, и через их верховья перевалами Чмахара, Макера, Дамхурц можно пройти в Закавказье, в бассейн Бзыби.

Этот участок ущелья Большой Лабы от устья Пхии до устья Дамхурца носит название долины Загедана. Он лежит на высоте 1160—1850 м над уровнем моря, а окружающие его горные хребты достигают высоты 2400— 3000 м.

Как и Архыз, долина Загедана заключена между Главным Кавказским хребтом и хребтом Абишира-Ахуба, защищающим ее с севера и с северо-востока от холодных ветров. С запада же сюда приходят с Черного моря влажные воздушные массы, обусловливающие мягкий климат и богатую растительность.

Большую часть долины Загедана занимают дремучие елово-пихтовые леса. Пихты достигают здесь шестидесятиметровой высоты. Выше, у границы лесного пояса, пихтовый лес сменяется сосновым, а на затемненных крутых и каменистых склонах — еловым лесом. Пихтарник перемежается полянами с высокой травой, на которых раскинули кроны дикорастущие яблони и груши; последние нередко представлены столетними экземплярами. Ниже пихты сменяются буковым лесом. Здесь деревья поражают мощными стволами, прямыми, как колонны, покрытыми совершенно гладкой светло-серой корой. Крона этих великанов смыкается в не пробиваемый прямыми солнечными лучами потолок многометровой толщины.

Еще в начале этого века вся долина Загедана представляла собой первобытный, не тронутый человеком лес. Вот как описывает Загедан известный исследователь Кавказа : «Здесь в действительности вы видите тот сказочный безмолвный лес, о котором в детстве слыхали в сказках и во многих местах которого еще ни разу не ступала нога человека. Долина, или, правильнее, ущелье Лабы, вообще узкое и скалистое, сразу расширяется, как будто именно для того, чтобы дать место девственному лесу, известному под именем Загедана. Он находится километрах в пятнадцати от истоков Лабы и со всех сторон окружен лабиринтом огромных скал, пиков и горных вершин, на которых даже летом лежит снег. Посредине Загедана течет Лаба. Она имеет шагов семьдесят в ширину и несет чистейшую голубовато-зеленую воду. Сверху Лаба представляется широкой блестящей зеленой лентой, извивающейся посредине леса. Местами, впрочем, лента кажется белой, это там, где вода, ударяясь о скалы и камни, пенится и разбивается на брызги».

В книге «Кубань и Черноморье» изданной в Краснодаре в 1927 году и составленной известными учеными и краеведами , , и другими, отмечается, что «долина Заагдана (устаревшая транскрипция названия Загедан.— В. Т.)... вероятно, единственное место в Европе (тогда Кавказ было принято относить к Европе. — В. Т.), где сохранились еще оазисы девственной природы, не тронутые рукой человека». Далее авторы пишут: «К сожалению, все эти красоты девственной природы скоро отойдут в область преданий: как раз правый берег Б. Лабы не вошел в территорию заповедника, и, следовательно, лесу угрожает опасность постепенного, систематического уничтожения».

В настоящее время в Загедане ведутся промышленные заготовки буковой и пихтовой древесины. Мощные тракторы волокут гигантские стволы к реке, по которой они сплавляются вниз к лесопильному заводу в селе Курджиново, где расположен большой домостроительный комбинат, выпускающий сборные дома и перерабатывающий ежегодно сотни тысяч кубометров загеданского леса.

В последние годы в научной периодике все чаще оспаривается целесообразность добычи древесины в горных районах ввиду крайне медленного восстановления горных лесов, а также потому, что горный лес более полезен для народного хозяйства в своем нетронутом виде, обеспечивая нормальный режим рек, благоприятный климат и плодородие почв. Тем более все это относится к такой жемчужине лесного мира, как сказочный Загедан.

С севера Загеданская котловина замыкается высоким Передовым хребтом, идущим параллельно Главному Кавказскому. Большая Лаба пропилила в нем узкий проход, именуемый Тамовским ущельем. При входе в него слева в Большую Лабу впадает река Закан, по ней уходит вверх тропа к перевалу Умпырь (2522 м), ведущая к одноименному кордону Кавказского государственного биосферного заповедника в долине Малой Лабы. В Та-мовском ущелье особенно примечательна теснина, в которой Большая Лаба суживается до четырех метров. С необычайной скоростью и грохотом проносятся здесь ее пенистые воды между красноватыми утесами, оттененными зеленью леса.

Ниже Тамовского ущелья Большая Лаба минует урочище Псеменовское, затем сильно расширяется, выходя в область невысоких (800—1000 м) предгорий, и сливается с Малой Лабой у станицы Каладжинской.

В отличие от Большой Лабы (верховья ее расположены в Ставропольском крае) Малая Лаба полностью находится в пределах Краснодарского края. Зарождается эта река на снежных склонах вершин Аишхо и на ледниках восточного склона горы Псеашхо, грозной вершины со склонами, со всех сторон увешанными глетчерами. В верховьях правых верхних притоков Малой Лабы — рек Безымянки и Цахвоа, разделенных хребтом Герцена, находится горная корона Краснодарского края — Кардывачский горный узел, орографически сложно построенный участок Главного Кавказского хребта. Здесь тесной группой стоят вершины резко выраженного альпийского типа — пирамидальная Акарагварта, пятибашенная Цындышха, по северной стене которой пролегает альпинистский маршрут одной из высших (4Б) категорий трудности, пик Кардывач Узловой (2А категории трудности), пик Лоюб. Первовосхождение на него по северо-восточной стене было выбрано краснодарскими альпинистами в качестве зачетного маршрута на первенстве Центрального совета студенческого добровольного спортивного общества «Буревестник». Вершины здесь имеют вид скалистых пиков, башен, игл, у основания их простираются ледниковые цирки. В этих цирках, а также на верхних террасах долин и в пазухах морен разбросано свыше пятнадцати озер. В их числе каровые озера, такие, как Утаенные, Северные, Синеокое; моренно-запрудные, как, например, снискавшее своей красотой всесоюзную славу озеро Кардывач; обвально-запрудные — в первую очередь озеро Инпси (иначе Дамхорс), расположенное в русле реки Цахвоа и окаймленное высокогорной тундрой.

Над местом слияния Малой Лабы и Цахвоа гордо высится украшенная сверкающими ледниками вершина Цахвоа (3346 м) на северной оконечности хребта Герцена. Это — высшая точка Краснодарского края.

Самый крупный приток Малой Лабы — Уруштен впадает в нее слева. Свое название (Уруштен в переводе означает Черная речка) он получил из-за темного цвета воды, который особенно заметен в его устье, по контрасту с голубовато-зелеными водами Малой Лабы. Начинается Уруштен на склонах горы Перевальной (2830 м) на Главном Кавказском хребте и первые пять километров течет по почти горизонтальной седловине перевала Псеашхо, у северной оконечности которой в него впадает справа река Холодная, берущая начало на висячем леднике горы Северный Псеашхо. Здесь, на месте существовавшего (до создания заповедника) ветеринарного поста, расположился туристский лагерь Холодный. В дни Отечественной войны сюда после тяжелых боев на Ма-стаканских полянах, венчающих водораздел между Уруштеном и Малой Лабой, отошло минометное подразделение нашей армии. Неоднократные ожесточенные попытки немцев пробиться через перевал Псеашхо к Черноморскому побережью пресекались огневым заслоном четырех минометов, и фашистам так и не удалось пройти дальше лагеря Холодный. О подвиге защитников перевала Псеашхо напоминает чугунная плита обелиска, воздвигнутого на территории лагеря.

Ныне лагерь Холодный служит кульминационной вехой для туристов, идущих плановым маршрутом через перевал Псеашхо. Поднявшись сюда, они вправе считать, что основной набор высоты у них «в кармане»: наутро останется лишь пройти пологий пятикилометровый желоб седловины, выйти на знаменитый Бзерпинский карниз — устроенный природой балкон над сбегающими к морю южными склонами Главного хребта, и начать спуск к Красной Поляне. Для более же серьезных походов — к ледникам вершины Северный Псеашхо и самому сложному и красивому в крае перевалу Мраморному, лагерь Холодный является исходной базой. В 1972 году здесь стартовала первая краевая горная туриада, в штабном отряде которой мне довелось работать. Привожу записи из походного блокнота, отражающие подъем на перевал Псеашхо «против шерсти» — со стороны Красной Поляны, штурм перевала Мраморный и последующий ход туриады:

«Тропа взвивается все круче вверх. Если бы не корни пихт, покрывающие ее густой вязью, приходилось бы подниматься, вгрызаясь клювом ледоруба в грунт. А так ставишь ногу на вросшую в землю ветвистую лапу, как на ступень, и приглядываешь себе следующую ступеньку.

Жарко. Пот заливает лицо и капает с кончика носа. Хорошо, что никто этого не видит: каждый, идущий впереди или сзади, до предела сосредоточился на процессе подъема. Тяжелый рюкзак вынуждает смотреть преимущественно под ноги. И парадоксальными кажутся в такую жару россыпи крупных градин (каждая — величиной чуть ли не в черешню) под лопухами борщевика с обеих сторон от тропы. Ночью была сильная буря: гроза и град. Сейчас сияет утреннее солнце, но градины не торопятся таять: здесь, на высоте 2000 м над уровнем моря, лед у себя дома, хотя вокруг пока лес.

Иногда удается поглядеть вокруг. Вверх наперебой убегают черные от пихтарника и острые, как нож, хребты. Круто ниспадая, они сами напоминают опущенные ветви пихты. В этом разгадка красоты ландшафта: орнамент повторяет общие контуры здания. Между хребтами залегли ослепительно белые облака. То ли чернота хребтов оттеняет их, то ли голубизна отмытого ночным дождем утреннего неба, только они кажутся самым совершенным воплощением первозданной чистоты.

Мерный стук наших каблуков вместе с терпеливым сопением носов внезапно тонет в стремительном гвалте, топоте, женском смехе и веселых возгласах. Это навстречу нам с перевала Псеашхо — крупнейшей артерии планового туризма в нашем крае — спускается очередная группа туристов-«плановиков». Их нетрудно узнать. Во-первых, их всегда много, человек двадцать. Во-вторых, в их среде почему-то всегда преобладают девушки. В-третьих, плановых туристов отличает завидно малый размер рюкзаков: по маршруту они идут от приюта к приюту, не неся с собой ни спальников, ни палаток. Наконец, их можно узнать по специфической манере держать руки на груди (словно оратор в парламенте). Дело в том, что в большинстве своем плановые туристы — люди, впервые в жизни надевшие рюкзак; даже маленький, он угнетает их, и они непрерывно оттягивают лямки руками, стремясь доставить облегчение плечам. Нельзя, однако, не заметить, что эта привычка может оказать дурную услугу при потере равновесия на горной тропе.

Успешно одолевшие перевал девушки снисходительно посмеиваются над нашим тяжело бредущим вверх отрядом. А нам и в самом деле невесело: за спиной палатка, спальник, веревка и двухнедельный запас еды. Мы — это штабной отряд первой краевой горной туриады, и транскавказский перевал Псеашхо (изюминка планового маршрута!) для нас — увы — только не представляющий технического интереса подход к поляне близ лагеря Холодного, на которую с разных сторон стекаются горные туристы из девяти городов края, чтобы принять участие в туриаде. Отсюда после ее открытия группы разойдутся по разным маршрутам, чтобы через две недели встретиться в абхазском курорте Авадхара, расположенном на самой границе с Краснодарским краем.

...Пролетели дни, проведенные в общем лагере. Штабной отряд, состоящий из 12 человек, разделился на три части, чтобы проконтролировать одновременное прохождение различных перевалов группами туриады.

Мне повезло: мой путь лежит через перевал Мраморный— самый трудный и красивый перевал в крае. По пути к нему преодолеваем многоэтажие висячих долин, отделенных друг от друга крутыми склонами, покрытыми тундровым криволесьем или снежниками. В одной из них сбрасываем тяжелые рюкзаки, причем один чуть не падает на голову хозяйке этих мест — змее Казнакова. Знаменитая кавказская гадюка не жалит исподтишка: в прыжке-атаке она может достигнуть груди человека. Но на этот раз она удаляется в сознании собственной силы, «включив» все сигналы предупреждения: непрерывно шипя и сверкая в росистой траве своей геральдикой — цепочкой ярко-оранжевых ромбов.

Поднимаемся в последнюю из висячих долин по рододендроновым зарослям. И внезапно перед взором возникает сверкающий льдами Мраморный.

И вот рододендрон

Под снегом схоронен,

А в небе, где искрится пик,

Ты видишь перевал

Левее черных скал,

С которых ползет ледник.

Это слова из песни нашего менестреля, молодого преподавателя французского языка из Кубанского университета Владимира Борботько. Великолепный знаток всех закоулков горного Закубанья, он ухитряется сочетать в своих песнях поэтическую любовь к природе родного края с документальной точностью ее описания.

Перед преградившим наш путь снежным занавесом Мраморного перевала останавливаемся. У нас есть время: мы должны пропустить вперед идущие сюда группы и выполнить роль замыкающих. Сергей Дудко, художник-альпинист, прямо на нижней, пологой части ледника устанавливает свой мольберт. Ледник не впервые служит ему студией. Я с аспирантом Гусаковым поднимаюсь на окрестный склон для выполнения наблюдений (одна из делей туриады — всестороннее описание и классификация интересных в спортивном отношении перевалов нашего края). Поднявшись на несколько десятков метров, оборачиваюсь на крики из «студии». По отвесным полукружиям ледника галопирует мишка! Он несется стремительнее стрелы. Кажется, что центробежная сила прижимает его к стенке ледника, как мотоциклиста в цирке. Трудно преодолеть привычную с детства догму о неуклюжести косолапого, и лихач ледяного трека поначалу кажется нам снежным барсом. И только когда он пролетает в нескольких десятках метров от нас, отпадают последние сомнения относительно его личности. Забегая вперед, отмечу, что в этот же день наши группы, пересекая ледник соседнего перевала Строитель, видели на нем такого же косматого виртуоза-спортсмена.

Закончив работы, поднимаемся к перевальному окну Мраморного. Снежник очень крут, приходится идти в три такта: вонзаешь впереди себя ледоруб, затем переставляешь одну за другой каждую из ног. Здесь нельзя позволить себе роскошь оступиться: сразу окажешься в самом низу, ободранный снегом, как наждаком, или, что совсем уже плохо, вынесет на «бараньи лбы» — отполированные ледником скалы. Но вот и окно. 8 часов вечера! Очень неблагоприятный час для начала спуска. Решаем, однако, использовать для этой цели последние крохи светлого времени. Вниз уходят крутые скалы; сверху они кажутся совсем отвесными и непроходимыми. В непосредственной близости из-за скальных уступов на нас глядят любопытные туры — непреодолимое желание постигнуть смысл наблюдаемого прямо-таки сковало их...

Вот и темнота. Дальше двигаться нельзя. Обосновываемся на скальной полочке площадью немногим более квадратного метра. Нас ожидает, выражаясь профессионально, холодная ночевка. Это значит, что невозможно воспользоваться палаткой. Устраиваемся поуютнее. Чтобы убить время, начинаем считать спутники, которые всегда видны в большом количестве в чистом горном небе. Все выдохлись, не хочется двигаться. И вдруг Володя Гусаков, уставший в этот день больше всех, спросив разрешения у старшего, уходит вверх по скалам с двумя пустыми фляжками в карманах. Он видел во время спуска крохотный родничок. Вскоре Володя возвращается из тьмы, неся с собой воду, которая полностью примиряет нас с действительностью.

В половине четвертого утра, при первых проблесках зари, бой возобновляется. Мраморный долго не хочет выпускать нас вниз, морочит нам головы лабиринтом своих скал и крутых кулуаров, заканчивающихся непроходимыми каньонами с водопадами. Но вот мы на нижних снежниках перевала, а затем и в дебрях субальпики — высокотравья, легко скрывающего в себе всадника с лошадью. Здесь труден каждый шаг. В этой траве душно, ноги ставишь наугад, они попадают то в воду, то на скользкие камни. Ученые называют эти заросли зоной гигантизма, а раздраженные туристы — куширями.

Вслед за Мраморным мы прошли другие категорийные перевалы: Пешеходный, Чернореченский, Кардывач и Тринадцати. Всюду ледники, осыпи, морены и многочисленные озера, наперебой состязающиеся в синеве. Быть может, не все знают, что уголок Краснодарского края, вклинившийся между Абхазией и Карачаем, изобилует многочисленными живописными озерами, в синей воде которых зачастую все лето плавают белые и зеленые льды.

В самом конце маршрута нам удалось сделать перво-прохождение в Кардывачском горном узле. Первой на новый перевал взошла студентка Краснодарского политехнического института, секретарь штаба туриады Ирина Красновид. Под проливным дождем мы сложили на нем тур и начали спуск в густом тумане, щедро озаряемом зигзагами молний. Сыпал град, склоны откликались на раскаты грома грохотом камнепада.

На леднике гроза

Слепила нам глаза,

Трепал нас град, жестокий шквал.

Я не забуду, знай,

Как брали, старина,

В туман мы этот перевал.

Новый перевал — новые туристские ворота нашего края — с абхазской стороны приводят в тот же цирк, что и перевал Тринадцати. Мы отнесли его к 1А категории трудности и назвали именем «Туриады-72».

Но вернемся в лагерь Холодный и верховья Уруштена. Последующие за рекой Холодной его притоки — Синяя, Имеретинка (с притоком Челипси, берущим начало на одноименном леднике), Аспидная, Ходжибий, Бамбачка, Трю. Слева долину Уруштена ограничивает хребет Дзи-таку, затем один из трехтысячников Краснодарского края вершина Уруштен, далее к северу — хребет Аспидный и гора Джуга. Все эти горы отделяют бассейн Уруштена от бассейна Киши, притока реки Белой. На востоке водораздельная цепь между долинами Уруштена и Малой Лабы состоит из хребта Псеашхо, хребта Алоус с высшей точкой 2954 м, Мастаканских высот, вершины Ятыргварта (2761 м) и «столового хребта» Скирда. На одной из гор этого водораздела, входящей в систему Мастакана, мемориальная доска с надписью, укрепленная на каменной глыбе: «Осенью 1942 года 4-я фашистская дивизия «Эдельвейс» рвалась к морю. Здесь на горе Ацарфа ей преградила путь 2-я рота 174-го горно-стрелкового полка. На поляне, вокруг этой скалы, разгорелось жестокое кровопролитное сражение. Советские воины стояли насмерть и, попав в окружение, погибли. Последним в неравном бою пал старший сержант комсомолец Иван Киселев».

Рядом проходит тропа на Алоусский перевал, которая связывает лагерь Уруштен, расположенный на реке Уруштен близ устья Аспидный, с кордоном Умпырь в долине Малой Лабы. Вверх по Аспидной от лагеря Уруштен также уходит тропа, ведущая в западную часть Кавказского государственного заповедника: в долину реки Киши и далее по хребту Пастбище Абаго — в Гузерипль.

Весь бассейн Малой Лабы выше устья Уруштена, включая сюда, таким образом, верховья самой Малой Лабы и — целиком — долины Уруштена, Цахвоа, Безымянки и ряда других рек, входит в состав Кавказского государственного биосферного заповедника. Однако к этому заповеднику отнесены также верховья другого крупного кубанского притока — реки Белой — вместе с долинами впадающих в него рек Киши, Молчепы, Чессу, Бирюзовой, а также верховья ряда рек Русского Причерноморья — Мзымты, Сочи, Бзыча, Шахе. По этой причине мы сочли целесообразным выделить рассказ о Кавказском заповеднике в отдельную главу, «пограничную» между главами о Белой и Лабе.

Миновав Умпырскую поляну, Малая Лаба сразу попадает в теснину Шах-Гиреевского ущелья, которое по праву считается самым красивым участком ее долины. В девяти километрах от выхода из теснины расположен поселок Псебай, один из ведущих центров лесообрабатывающей промышленности и активного туризма в Краснодарском крае (здесь находится турбаза «Восход», которая зимой работает как горно-лыжная база). Над поселком поднимаются три скалистые вершины (имеющие распространенное в Краснодарском крае название — Шаханы); средняя из них несет на себе примету времени — мачту телевизионного ретранслятора. К югу от поселка видна многоплановая панорама Кавказских гор, среди которых особенно интересна вершина Дженту (2911 м). Она сильно выдвинулась к северу сравнительно со своими соседками, и благодаря этому с нее в хорошую погоду прекрасно виден Эльбрус, отделенный почти двумя сотнями километров и всеми описанными выше ущельями притоков Кубани.

В прошлом веке вблизи места, где расположен Псебай, был вырыт из фортификационных соображений канал, который должен был выполнять роль рва. Часть воды из Малой Лабы пошла по этому руслу, оно расширилось и углубилось — так возникла речка Псебайка, один из нынешних рукавов Малой Лабы.

От Псебая до места слияния Малой и Большой Лабы всего около 20 км, и на этом расстоянии река успевает принять еще только один большой приток — Андрюк. Возникающая в результате слияния Лаба многоводна и широка, ее местами каменистое, местами крупногалечное русло разбивается на рукава, образуя многочисленные островки.

Наиболее крупные притоки Лабы — Чамлык, впадающий справа, Ходзь, Чехрак, Фарс, Гиага и Псенафа — с левой стороны.

В нижней своей части Лаба служит восточной и северо-восточной границей Адыгейской автономной области; между низовьями Лабы (по-адыгейски — Ляб) и реки Фарс с давних времен обитало одно из адыгейских племен — чемгуй (иначе — темиргой). Миновав ряд населенных пунктов, крупнейшие из которых (перечисляем по ходу течения реки) село Мостовское, станица Зассовская, Лабинск, станица Родниковская, Курганинск, аул Кошехабль, станица Темиргоевская, Лаба впадает в Кубань напротив Усть-Лабинска.

В царстве заповедной тишины

Леса, которых сна от века

Ни стук секир, ни человека

Веселый глас не возмущал,

В которых сумрачные тени

Еще луч дневный не проник...

Среди всех заповедников Кавказа и Закавказья (а их всего около 30) Кавказский государственный биосферный заповедник выделяется наиболее строгим режимом. Внутри его есть несколько зон абсолютной заповедности, куда не пускают туристов.

Однако назначение заповедника — служить источником знания о природе, и поэтому представляется полезным пригласить читателя в воображаемое путешествие по одной из таких абсолютно заповедных зон. Отправимся в зону абсолютной заповедности, на знаменитое Пастбище Абаго.

Так называется верхняя часть хребта, простирающегося между реками Молчепой (притоком реки Белой) и Безымянной (притоком реки Киши). С Пастбища открывается великолепная панорама на горы Кавказского заповедника, а одиннадцатикилометровый путь к нему от поселка Гузерипль поучителен тем, что позволяет с большой четкостью проследить зональное распределение растительности по вертикали.

Начнем маршрут от административного домика Кавказского государственного заповедника в Гузерипле, расположенного близ устья Молчепы, на ее правом берегу. Сразу отсюда начинается почти пятикилометровый подъем до первых балаганов, затем спуски чередуются с подъемами до десятого километра пути (вторые балаганы). На одиннадцатом километре — последний, очень крутой взлет тропы, завершающийся выходом на поляну, где расположена хижина заповедника. Это — начало Пастбища.

От Гузерипля (685 м над уровнем моря) дорога идет под сенью гигантских буков, настолько густой, что подлесок почти отсутствует. Изредка попадаются только кусты понтийского рододендрона с крупными сиреневыми цветами. По мере подъема все чаще встречается пихта Норд-манна, на высоте 800 м полностью вытесняющая бук. Высокие темные красавицы пихты, достигающие пятидесятиметрового роста, при диаметре в 1,5 м, зачастую оплетены доверху колхидским плющом, стебли которого достигают 12 см толщины. В отличие от широко распространенного обыкновенного плюща колхидский плющ является кавказским эндемиком.

На девятом километре пути (высота 1700 м над уровнем моря) лес становится ниже. Вновь появляются буки, теперь уже низкорослые. Обращает на себя внимание высокогорный клен Траутветтера. Он растет несколькими стволами из одного гнезда (так называемые «парковые кленовники»), осенью его листва выделяется ярчайшей окраской. Все чаще встречается березовое криволесье, под пологом которого темнеют заросли рододендрона с крупными белыми или нежно-розовыми пятнами цветов. Панорама гор, покрытых снегом и льдом, открывается перед путником сразу же, как только он достигнет границы, леса и ступит на луг. Впереди — совсем рядом — видна огромная обрывистая гора Тыбга с ледниковым цирком, на запад от нее простирается мощный хребет Безводный, завершающийся вершиной Атамажи (на нее ведет удобная тропа из Гузерипля по левому берегу Молчепы). А если подняться на кругозор, расположенный неподалеку от места выхода тропы из лесу, станут видны Фишт и Оштен.

Круглый гребень Пастбища Абаго расположен очень удобно: с него открывается великолепный вид на все четыре стороны. Огромное впечатление производит лежащая в жутковатой глубине (оттененной могучими склонами Безводного хребта) долина Молчепы. В осеннее время оттуда доносится несмолкаемый рев оленей. В противоположную сторону — на север — Пастбище Абаго круто обрывается в сторону реки Безымянной, за которой возвышается гора Пшекиш. Вдали на востоке вырисовываются гигантские зубья Чертовых ворот.

Субальпийская растительность Пастбища в теплое время года поражает своей роскошью. Белые анемоны, розовые, желтые и лиловые примулы, голубые незабудки, синие колокольчики, красные одуванчики образуют сплошной ковер, над которым поднимаются высокие лилии с поникшими желтыми цветами и сочные стебли ядовитой чемерицы, отмечающей места, где в дозаповедное время, когда Пастбище было пастбищем, стояли пастушьи балаганы.

От домика на Абаго тропа идет на восток по, этому лугу вдоль хребта. В самом конце его видна небольшая вершина горы Экспедиции (2146 м), в прошлом веке и начале нынешнего она носила название «Абаго-Нос»(т адыгейского топонима Абагоно, произошедшего в свою очередь от абхазского Абгиы (в стране гор)). С северной стороны она покрыта лесом, а на остальных ее склонах раскинулась горная тундра: лишайниковый покров, на фоне которого можно видеть бруснику, чернику, крохотную иву, на обнаженных камнях—темный стелющийся можжевельник. Тропа уходит влево вниз под эту гору, к реке Безымянной. Отсюда можно подняться на отрог горы Тыбга и далее, пересекая покрытую березовым криволесьем Вечную балку,— на другой ее отрог. Здесь на границе леса стоит домик Котова. Его называют так в память о , работнике заповедника, погибшем 12 апреля 1970 года на восточных склонах соседнего Аспидного хребта.

Домик Котова служит базовым лагерем для наблюдателей, идущих на учет серн и туров. Этих животных очень много на склонах (особенно южных) Тыбги и Джемарука, вершин альпийского типа.

С отрога Тыбги открывается хороший обзор на север и на восток. Внизу простирается Олений хребет — северо-восточный отрог Тыбги, разделяющий долины Безымянной и Холодной. На севере он опускается к длинной, двухкилометровой, Козлиной поляне — пастбищу оленей и диких косуль. Правее — заросший лесом конус, это вершина Лохмач. Ею завершается самый северный отрог Джемарука. Он возвышается над слиянием рек Киши и Холодной. За Лохмачом стеной встают склоны скалистой горы Джуга и Аспидного хребта, а в нем хорошо просматривается окно Аспидного перевала, ведущего на восток, в долину Уруштена, в бассейн реки Лабы...

История одного из крупнейших и известнейших в мире заповедников такова. В самом конце мая 1864 года, почти одновременно перевалив горные хребты, отряды русской армии спустились на поляну Кбаадэ (теперь Красная Поляна). Так закончилась Кавказская война. Горцы покинули верховья бассейнов рек Малой Лабы и Белой, и природа этих мест начала «забывать» о человеке, постепенно изживая следы его присутствия.

Но впоследствии волшебная красота лесов и сказочные возможности охоты привлекли внимание «хозяев» тогдашней России: здесь создали великокняжеский охотничий заповедник. Об этом времени и ныне напоминают некоторые названия в заповеднике: Княжеский мост (на реке Киша), Княжеский балаган, Сенная поляна (здесь егеря княжеской охоты заготовляли сено для зубров). О том, как беспощадно истреблялся уникальный животный мир «светлейшими» особами, нетрудно составить представление, перелистав страницы книги «Кубанская охота» — на фотоснимках изображались аристократы, победно взирающие с высоты туш убитых туров и серн, зубров и оленей.

Размеры истребления редких животных иногда приводили в замешательство даже самих хозяев заказника. Так, сохранилось письмо великого князя Сергея Александровича к царю, в котором он предлагает для сохранения «кавказского дикого быка» (зубра. — В. Т.) объявить «нагорную полосу Кубанской области заповедной». Но вот как реагировал на это и подобные предложения в 1914 году совет министров Российской империи: «Охрана редких зоологических пород не отвечает понятию общеполезной государственной меры, ради которой можно поступиться неприкосновенным вообще правом частной собственности» (курсив наш. —В. Т.). Яснее не скажешь! Пришел Октябрь, началась гражданская война. В годы неимоверных бед и лишений нашлись люди, взявшие на себя заботы об охране природы. Краснодарские энтузиасты из музейной секции отдела народного образования во главе с профессором обратились в Кубано-Черноморский ревком с просьбой обеспечить охрану зубра. И ревком, только-только покончивший с белогвардейскими полчищами Шкуро, Улагая и Фостикова, принял постановление, запрещающее охоту, рыбную ловлю и рубку леса в северной части нынешнего заповедника.

В 1923 году Кубано-Черноморский исполнительный комитет распространил заповедный режим и на южный склон Западного Кавказа. Однако все эти местные декреты не были подкреплены созданием действенной охраны и, как показал печальный опыт, лишь подстегнули азарт браконьеров, активизировавшихся со времен гражданской войны.

12 мая 1924 года профессор выступил в Москве, в Главнауке, с докладом о «положении вопроса об охране памятников природы в Кубано-Черноморской области». Именно по этому докладу Совнарком РСФСР принял постановление о создании Кавказского государственного заповедника. Из 88 заповедников СССР, подавляющее большинство которых было создано на основе подписанного декрета от 01.01.01 года «Об охране памятников природы, садов и парков», только четыре: Алтайский, Кроноцкий (на Камчатке), Сихотэ-Алинский и Иссык-Кульский— превосходят его по площади (впрочем, Иссык-Кульский заповедник оказывается впереди только потому, что в его площадь включена гигантская акватория озера — более 600 тысяч гектаров). Из тех же 88 заповедников только 10 старше Кавказского государственного.

Территория Кавказского государственного заповедника представляет собой типичный альпийский район. Его основу составляют отрезки Главного Кавказского хребта и двух передовых хребтов — Бокового и Скалистого. В пределах заповедника более тридцати вершин имеют высоту свыше 3 км над уровнем моря. Многие вершины (Цахвоа, Псеашхо, Челипси, Цындышха) украшены грозными ледниками. Здесь же расположены самые красивые и трудные из всех перевалов Краснодарского края (Мраморный, Челипси, Строитель).

Растительность заповедника очень разнообразна — зарегистрировано свыше 1500 видов высших растений (представляющих 96 семейств). 20 процентов заповедной флоры составляют эндемичные виды. Из них особый интерес представляют: шафран красивый, жимолость кавказская, тюльпан Липского, волчеягодник черкесский, дриада кавказская и другие.

Разнообразна палитра реликтов флоры заповедника. Есть здесь и деревья — пихта кавказская, ель восточная, тис, каштан настоящий, самшит колхидский, хмелеграб, есть и вечнозеленые кустарники — падуб, лавровишня, понтийская иглица, понтийский и кавказский рододендроны. Среди листопадных реликтовых кустарников в первую очередь должны быть названы кавказская черника и желтый рододендрон, а среди лиан — павой (смилакс) и плющ колхидский.

Общее число всех видов растений, встречающихся в заповеднике, включая лишайники, мхи, грибы и водоросли, превышает 3000.

Леса занимают большую часть территории заповедника. До высоты 1200—1300 м это — широколиственные леса (главным образом дубовые и буковые); выше их сменяют величественные массивы пихты Нордманна, отдельные экземпляры которой вступили во второе полутысячелетие своей жизни; на высоте 1900 м появляются береза, рябина, высокогорный клен Траутветтера, растущий несколькими стволами из одного корня; еще выше — полоса березового криволесья. С высоты около 2000 м начинают встречаться заросли гигантских трав (субальпика). Особенно больших размеров достигают борщевики: высота их доходит до 5 м, длина листьев — до полутора метров, а диаметр стеблей — до дециметра. В составе субальпийского высокотравья также немало реликтов: девясил великолепный, жимолость пирамидальная, колокольчик молочноцветный, борец восточный.

Наконец, в пределах от 2300 до 2900 м над уровнем моря расположена альпийская зона. Здесь травы-великаны сменяются травами-карликами: на крохотных стебельках у самой земли располагаются крупные яркие цветы, словно вышитые на изумрудном травяном ковре: голубые колокольчики, синие генцианы, белые анемоны, оранжевые крокусы, фиолетовые примулы. Высота стебля у многих из них не превышает 1,5—2 см.

Заповедная фауна насчитывает 59 видов млекопитающих и 192 вида птиц. В их числе немало эндемиков(виды, встречающиеся только в данной местности.): западно-кавказский тур, кавказский улар, прометеева мышь. Гордостью заповедника является восстановленное за последние тридцать пять лет стадо кавказских зубров. Сейчас оно насчитывает до 700 голов. Живут зубры небольшими стадами в районе кордонов Киша и Умпырь, а также хребтов Порт-Артур и Мастаканского.

Проведенная заповедником работа по восстановлению поголовья зубров является важным вкладом в мировую науку.

Во всех высотно-растительных поясах встречается красавец олень, в лесу живет косуля, на скалах обитают серны. По всему заповеднику распространены лесная и каменная куницы, алтайская белка, дикий кабан, волк, рысь и кавказский медведь. В реках живет только одна рыба — ручьевая форель.

Кавказский государственный биосферный заповедник имеет огромное народнохозяйственное значение. .

Он призван сохранить нетронутым участок девственной природы на фоне стремительно ускоряющегося и, быть может, необратимого изменения окружающей среды человеком вследствие ее интенсивного освоения. Хозяйственная деятельность в заповеднике запрещена, но именно это позволяет, используя его территорию как эталон сравнения, разрабатывать научные методы рационального природопользования, актуальные для других горных районов Краснодарского края, Кавказа и всей страны.

Огромные лесные массивы заповедника выполняют важнейшую функцию охраны водного режима всего бассейна Кубани — одной из главных житниц Советского Союза, а также горных рек Русского Причерноморья — прославленной курортной зоны.

Редкие виды фауны и флоры, сосредоточенные в заповеднике, являются ценнейшим генетическим фондом.

За шестьдесят лет, прошедших с момента создания заповедника, на его территории в несколько раз возросла численность ценных животных: туров, серн, оленей, куниц и других. Олени, медведи, кабаны, косули и куницы расселились из заповедника по всей горной полосе нашего края.

Ученые заповедника исследовали многие стороны жизни ценных промысловых животных — кабанов, туров, оленей, куниц, а также древесных пород края (пихты, бересклета, тиса, самшита), наметили пути рационального использования этих богатств в других районах, выработали меры по борьбе с вредителями кавказских лесов.

Большое значение имеют работы коллектива заповедника по внедрению в местную флору и фауну новых видов, по изучению режима горных пастбищ, закономерностей климата, особенностей почв и т. д.

Интенсивная научная работа в заповеднике ведется круглый год. На его территории проходят практику студенты Кубанского госуниверситета и многих других вузов страны.

По тропам заповедника проходят группы туристов, получающие разрешение от управления.

Как отмечалось выше, Кавказский заповедник выгодно отличается от других заповедников на Кавказе строгостью заповедного режима. Невозможно представить себе внутри его, например, пастуший кош или конечную станцию автобусного маршрута. И все жители Краснодарского края, соприкасающиеся с заповедником (в путешествии, по роду работы, в связи с проживанием по соседству с его границами), должны свято блюсти этот режим. Недопустимы, например, случаи, когда туристы, получив разрешение на определенный маршрут и войдя по этому пропуску в заповедник, устремляются в другую сторону.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |