Следующим существенным моментом для птиц являлась необходимость как можно большего сокращения периода зависимости от родителей (во время гнездования птицы “привязаны” к определенному месту), т. к. до достижения окончательных размеров птицы не могли пользоваться полетом. Все это привело к формированию у птиц, пожалуй, максимально известных среди позвоночных относительных скоростей роста (Шмальгаузен, 1938; Дементьев, 1940; Хейнрот, 1947; Межжерин, 1988). Так, у дроздов, жаворонков, славок линейный рост костных элементов заканчивается иногда к 6–9 дню жизни, и даже у средних по размерам голубей и врановых линейный рост (не учитывая оперения) прекращается к 15–20 дню жизни. Вторым способом сократить период гнездования было увеличение “стартовых значений” для постэмбрионального роста, т. е. увеличение объема и энергетических запасов яйца. Из этого противоречия (крупные размеры яйца и вылупляющегося эмбриона и небольшие окончательные размеры взрослой особи, не меняющиеся с возрастом) сформировалась ситуация, при которой не было времени и “запаса” линейных размеров, за счет которых изменялась бы существенно морфологическая структура, характерная для ранних этапов. В некоторых случаях современные птицы при вылуплении имеют линейные показатели ряда частей тела, характерные для взрослых птиц (лапа некоторых чаек (Larus minutus) и крачек (Sterna hirundo, S. albifrons, род Сhlidonias), цевка ряда мелких чистиковых (Alle, Cepphus, Aethia). Кроме того, увеличенное пространство брюшной — тазовой — полости после использования эмбрионального желтка занималась разросшимся желудком и кишечным трактом у подрастающих особей, а у взрослых позволяла без особого напряжения и “ущемления прав” желудочно-кишечного тракта формировать в яичнике во время размножения крупные яйцеклетки, поскольку при размножении у птицы накладываются друг на друга процессы быстрого роста яйцеклеток в яичнике, формирование белковой и скорлуповой оболочки у находящихся в нижнем отделе яйцевода яиц, причем эти процессы возможны только при интенсивном поступлении питательных веществ и энергии, т. е. опять-таки при максимально эффективной работе пищеварительного аппарата (Дементьев, 1940; Дольник, Дольник, 1982; Флинт и др., 1986). Хорошо известна зависимость яйценоскости, объема яиц, качества желтка и скорлупы и даже ее окраски от интенсивного и сбалансированного питания. Так, например, третьи яйца в кладках чайковых, четвертые — у куликов (группы с детерминированным количеством яиц в кладке) и последние яйца в гнездах воробьиных бледнее и тусклее окрашены, вплоть до совсем белых, и часто мельче по размеру. В то же время, большинство современных рептилий в период роста и формирования яиц, а также на период размножения ограничивают себя в питании либо полностью прекращают питаться, используя накопленные заранее питательные вещества. Крупные размеры эмбрионов у птиц привели к более сложному и дифференцированному развитию в период инкубации и к смещению ряда морфологических изменений на этот период. Так, формирование типичного птичьего таза из возникающей вначале трехлучевой, сходной с рептильной, закладки происходит у куриного, например, эмбриона на восьмой день (Шимкевич, 1922). Втягивание же желтка, как весьма вязкой структуры, происходит в течение нескольких последних дней инкубации и обычно идет параллельно уже начавшемуся легочному дыханию. При этом пупочное отверстие, окруженное кольцевой мускулатурой, имеет значительный диаметр. На этом этапе инкубации довольно велик процент гибели эмбрионов, кроме того, у части их так и не происходит полного втягивания, и пупочное отверстие не закрывается (рис. 3). Такие птенцы, даже нормально вылупившись, без дополнительных хирургических операций обречены на гибель. Таким образом, становится понятным своеобразие темпов роста некоторых структур в постэмбриональном развитии птиц.

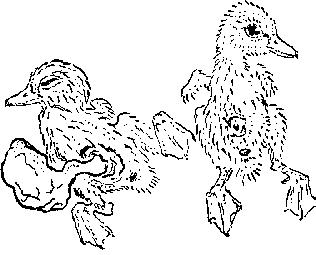

Рис. 3. Суточные гусята с втянутым (норма) и невтянутым (нарушение) желтком.

У групп, мало пользующихся полетом во время гнездования (пластинчатоклювые, пастушковые, журавли), особенно при необходимости самостоятельного передвижения и питания, резко отстает в развитии грудина и плечевой пояс, давая возможность на ранних этапах развития увеличить объем тазово-брюшной полости. С этим же связано, видимо, отсутствие существенных отличий по строению и пропорциям таза и грудины между птенцовыми и выводковыми, так как, хотя птенцовым и нет необходимости в размещении остаточного желтка, для них весьма важно на ранних этапах размещения крупного, активно функционирующего желудочно-кишечного тракта и лишь в дальнейшем развитие грудного пояса конечностей, так как они покидают гнездо с помощью полета.

Исходя из всего вышеизложенного мы считаем более соответствующей реальности гипотезу происхождения характерного для птиц строения таза, и в первую очередь отведенные назад лобковые и седалищные кости, первоначально для сохранения на раннем этапе жизни значительных запасов желтка при крупных рождающихся птенцах, жестко лимитированных некрупных размерах взрослой особи, при минимальном времени интенсивного роста.

Происхождение полета

Гипотезы-обоснования

Происхождению полета у птиц и связанных с ним приспособлений посвящено очень много работ, хотя до последнего времени все они так или иначе основываются большей частью на анализе макро - и даже микроскопических признаков археоптерикса (Ostrom, 1978; Feduccia, 1985; Hecht et al., 1985, цит. по: Кэрролл, 1993). У ряда авторов анализируется строение крыла и кисти (анализ этих работ у Курзанова (1987)). Неоднократно анализировался позвоночник, особенно его шейный, очень подвижный у птиц отдел, и строение черепа, обладающего выраженной подвижностью — стрептостилией (анализ у Татаринова (1980) и Кэрролла (1993)) в то время как редукция хвоста и прогрессивное развитие грудины обсуждаются чаще умозрительно, например, Коуэн (1982) Кэролл (1993). Считается доказанным происхождение ранних форм птиц и археоптерикса как по всей вероятности уклоняющейся формы от ящеротазовых предков, так как по новейшим данным (Татаринов, 1980; Кэрролл, 1993) лобковая и седалищные кости у него не заняли еще типично птичьего положения. Многие современные данные говорят о возможном наличии высокого уровня метаболизма у ряда динозавров, по-видимому высокой постоянной температуры тела и как необходимое следствие этого, особенно важное для мелких форм, развитие термоизолирующих покровов. Тем не менее остаются все еще слабо аргументированными возникновение следующих морфологических адаптаций птиц.

1) Наличие летательной поверхности только на передних конечностях, приспособленных в первую очередь для активного гребного полета, и отсутствие подобной поверхности вдоль боков тела, как у всех летающих форм, прошедших стадию планирующего полета. У птиц такая поверхность могла бы формироваться и перьями, как показано, например, на рисунке гипотетического предка у Хейльмана (цит. по: Карташев, 1974); хотя наличие такой перепонки или опахала трудно согласуется с характерным для большинства современных семейств птиц, связанных с древесной растительностью, способом ухода за оперением головы и клювом, производимым задней конечностью через крыло, причем эти способы очень устойчивы в пределах систематических групп.

2) Сохранение на задних конечностях противопоставленного первого пальца и формирование хватательного или лазательного типа задней конечности, естественного и необходимого при прохождении “древесной” стадии, но трудно объяснимого в случае происхождения от быстро бегающих по открытому пространству форм (у современных бегающих птиц и у быстро бегающих вымерших рептилий сокращается число пальцев).

Как известно, к настоящему времени имеется две основные гипотезы происхождения полета у птиц — планирующего полета и прыжка в воздух после длительного бега. Третья, менее распространенная, высказана Остромом (John H. Ostrom, цит. по: Коуэн, 1982). Она связывает начало полета с хлопающими движениями при поимке крупной добычи. Недостатки и достоинства этих гипотез неоднократно обсуждались и приводили в той или иной степени к “гибридизации” их в попытках объяснить трудносовместимые у птиц признаки приспособления к древесному и бегающему образам жизни, что приводит к постулированию “древесной” и “бегающей” стадий. Однако большинство авторов, как ранее, так и в настоящее время, почему-то обсуждают только вопрос происхождения полета “сверху вниз” или “снизу вверх”, совершенно игнорируя тот факт, что полет в первую очередь обеспечивает передвижение на значительные расстояния (как минимум несколько сот длин тела) в горизонтальном направлении, в первую очередь от наземных хищников. Кроме того, как сейчас хорошо из-вестно, взлетный режим в 2–4 раза более энергоемкий, чем устоявшийся горизонтальный полет.

Принимаемые постулаты

Нами при объяснении принимаются следующие основные положения эволюционной теории (Рауп, Стенли, 1974; Северцов, 1981; Грант, 1991; Кэрролл, 1993). Какой-либо признак, особенно приводящий к выраженным морфологическим структурам, на всем протяжении своего формирования должен отвечать определенной функции, хотя возможно и не соответствующей той, которая впоследствии станет для него основной. “Переходные формы” обычно бывают немногочисленными и занимают часто ограниченные районы обитания, в которых происходит эволюция и существенная перестройка функционирования организмов. Только после формирования нового адаптивного типа они могут широко распространяться (гипотеза смены адаптивных зон).

Существенную роль в эволюции, как сито отбора, играют критические периоды жизни вида, которые могут повторяться нерегулярно, иногда раз в десятилетия, и занимать весьма ограниченое время, но приводить к вымиранию 90–98 % популяции с сохранением форм, преадаптированных к данным критическим ситуациям. Хорошие примеры подобного влияния приводит Верещагин (1981, 1986), описывая вымерзание нутрий в Азербайджане и приспособление к нырянию для питания в норме неныряющих речных уток. Весьма часто, если не всегда, группа видов, а чаще вид или даже отдельная популяция, осваивает новую адаптивную зону, не имея особых морфологических приспособлений, только за счет изменения поведения, иногда используя при этом имеющиеся морфологические структуры “не по назначению” (преадаптация) и только в дальнейшем начинает развивать морфологические структуры, более полно приспосабливающие ее к новому способу жизни: защиты от врагов, добывания корма, переживания неблагоприятных условий и т. д. (Дьюсбери, 1981). Кроме этого, в развитии многих морфологических признаков, иногда касающихся разных систем органов, играет большую роль развитие обратных связей, когда развитие какого-либо признака требует наличия соответствующих адаптаций в другой системе органов, но само по себе способствует появлению таких адаптаций.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |