Министерство образования и науки Российской Федерации

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И РАДИОСПЕКТРОСКОПИИ

Направление: 03.03.03 – Радиофизика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(Бакалаврская работа)

Исследования агрегации ванадилпорфириновых комплексов в нефтяных дисперсных системах методами ЭПР

Работа завершена:

«___»_________ 2017г. ______________________()

Работа допущена к защите:

Научный руководитель

доцент, к. ф.-м. н.

«___»_________ 2017 г. _______________________()

Заведующий кафедрой

д. ф.-м. н., профессор

«___»_________ 2017 г. _______________________()

Казань – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………....3

Теоретическая часть Структура нефти и ее составляющие…………………….....5 Фракционный состав нефти……………………………........8 Ширина и форма линии ЭПР……………………………….12 Экспериментальная часть Спектрометр ЭПР……………………………………….......15 Объекты исследования……………………………………...17 Полученные результаты и обсуждения……………………18Заключение………………………………………………………………..27

Список использованных источников…………..……………………......28

ВВЕДЕНИЕ

Добыча и переработка нефти занимают большую нишу в нефтяной промышленности современного мира. В настоящее время на многих нефтяных месторождениях нефтяные объекты представляют собой трудно извлекаемую высоковязкую нефть с большим содержанием смолисто-асфальтеновых веществ. Содержание высокомолекулярных компонентов нефти, как асфальтены, смолы, углеводороды, являются серьезной проблемой в ее добыче и переработке, так как могут закупорить скважины и остановить добычу. В качестве исследования нефтяных продуктов может быть предложен метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с дальнейшим анализом концентрации ванадиловых комплексов и свободных радикалов.

Парамагнитные центры дают исчерпывающую информацию о тех или иных изменениях в высокомолекулярных компонентах нефти. На структуру и характеристики системы количество парамагнитных центров не влияет, но с их изменением можно проанализировать результат химического и теплового воздействия. На данный момент имеется большое количество научных работ, посвященных изучению нефтедисперсных систем (НДС), роли ванадилов и свободных радикалов (СР), но точная модель поведения концентрации СР и ванадилпорфириновых комплексов в НДС в процессе термической деструкции до сих пор не описана. Ванадилпорфирины представляют собой устойчивые комплексы, поэтому знание их количества в образце дает возможность решить некоторые проблемы нефтяной геологии: в оценке продуктивности залежей, в геологическом строении, в определении гидродинамической связи между пластами, в стратификации нефтей, а также решить другие задачи, которые могут возникнуть во время поиска, разведки и разработки нефтяных месторождений.

Основной целью работы являлось изучение особенностей спектров ЭПР ванадиловых комплексов в нескольких жидких фракциях кунгурской нефти, концентрационной зависимости СР и ванадиловых комплексов от температуры кипения компонентов НДС. В качестве объектов исследования в данной работе выступают Кунгурская нефть и ее температурные фракции. Исследования проводились с использованием модернизированного ЭПР спектрометра ЮГИШ.415431.001 РЭ – ЛУ, незапатентованное название «Labrador». Помимо основной цели ставилась задача исследования возможностей спектрометра и его чувствительности после его модернизации. В качестве подтверждения точности исследования те же самые эксперименты были проведены на высокочувствительном спектрометре X-диапазона фирмы Брукер серии Elexsys. Работа выполнена на кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ.

ТЕОРЕТИЧЕКАЯ ЧАСТЬ Структура нефти и ее составляющие

Нефтедисперсные системы представляют собой сложные структурные соединения, куда по большей степени входят углеводороды (80-87% углерод, 11-14% водород) и в меньшей – гетероатомы (0,01-5% сера, 0,2-3% кислород, 0,04-6% азот) и микроэлементы (<1%: V, Ni, Fe, Co, Cr, Mn, Zn, и т. д. – более 50 наименований). Количество первой тройки микроэлементов относительно больше (0,1% V, Ni, 0,01% Fe), поэтому и вызывают к себе больший интерес. По концентрации ванадия и никеля можно судить о происхождении органического вещества, они своего рода генетические метки нефти. Их концентрация изменяется при катагенезе, биодеградации, миграции, т. е. при процессах нефтеобразования.

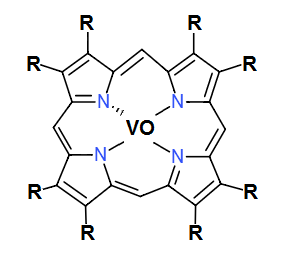

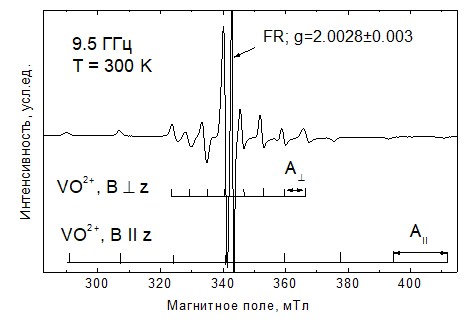

Ванадий в нефти образует порфириновый комплекс с кислородом V4+ + O2+ → VO2+, 3d1 , S = Ѕ. Именно ванадилпорфириновый комплекс наиболее хорошо структурно изучен в качестве металлосодержащей компоненты нефти. Полный момент ядра ванадила J = 7/2. Поэтому изотропный спектр ЭПР состоит из (2I+1) = 8 линий, а в случае аксиальной симметрии спектр распадается на 8 линий параллельной и 8 линий перпендикулярной ориентации. (Атомы в молекулах ванадилпорфириновых комплексов расположены практически в одной плоскости, см. ниже, поэтому соответствующие g - и A-тензоры имеют аксиальную симметрию). Таким образом, спин-гамильтониан системы записывается в виде

![]()

![]() . (1)

. (1)

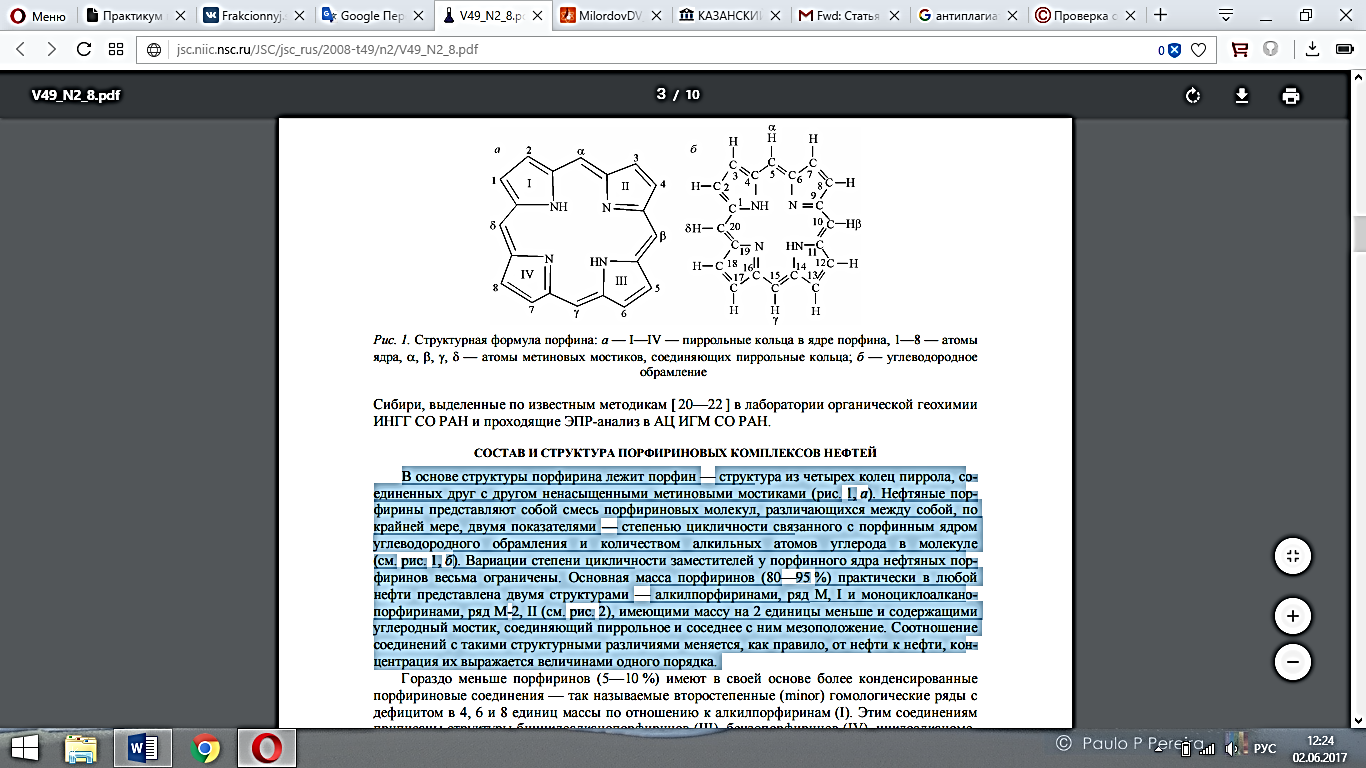

В структуре порфирина выделяют четыре основных кольца пиррола, соединения между которыми играют роль ненасыщенные метиновые мостики в соответствии с рисунком 1, а. Порфирины состоят из порфириновых молекул, которые различаются степенью цикличности связанного с порфинным ядром углеводородного обрамления и количеством алкильных атомов углерода в молекуле в соответствии с рисунком 1, б.

Рисунок 1 - Структурная формула порфирина: а - I-IV пирольные кольца в ядре порфирина, 1-8 атомы ядра, б, в, г, д атомы метиновых мостиков, соединяющих пирольные кольца; б – углеводородное обрамление

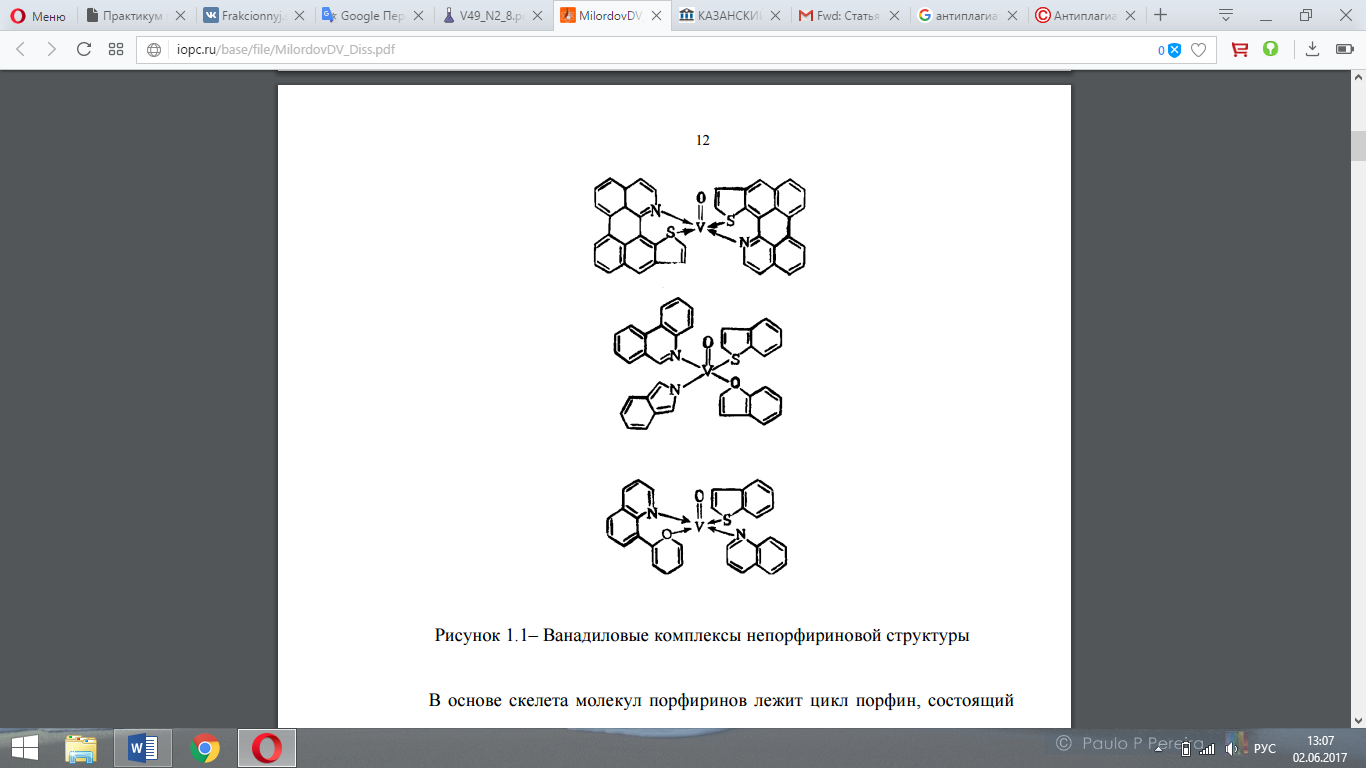

Согласно некоторым источникам, комплексы металлопорфиринов представляют от 30 до 80 процентов от ванадий - и никельсодержащих структур. Другая часть металлосодержащих комплексов в нефтедисперсных системах присутствует в виде хелатов с дифферентными лигандами и солей органических кислот, которые относятся к группе металлосодержащих соединений непорфириновой структуры. Ванадиловые комплексы непорфириновой структуры представлены на рисунке 2. [2]

Вместе с ванадилпорфириновым комплексом в спектре регистрируется одна интенсивная линия, обязанная наличию так называемого свободного радикала (СР) с S= Ѕ. Типичный спектр представлен на рисунке 2.2. Интенсивный пик в середине спектра (линия поглощения зашкалена) соответствует парамагнитным органическим соединениям – углерода, серы, кислорода, азота и др.

Рисунок 2 - Ванадиловые комплексы непорфириновой структуры

Рисунок 2.2 - Спектр ЭПР образца тяжелой нефти в X-диапазоне при комнатной температуре. Стрелкой показана линия, обусловленная сигналом ЭПР свободных радикалов (FR – free radicals)

СР обладает неспаренным электроном на внешней оболочке, стабилен и реакционноспособен, поскольку стремится отдать «лишний» электрон или заполнить оболочку недостающим элементом. У некоторых ионов металлов имеются неспаренные электроны на внутренних оболочках, и они также обладают парамагнитными свойствами, но к СР не относятся. Обычно g-фактор СР близок к 2.0023, ширина линии 5-8 Гс. Электрон располагается на разорванной связи в боковой части углеродного кольца ароматических структур. Разрыв этих связей происходит в процессе температурного воздействия на связь С – Н во время образования углеродных колец. В результате образовываются новые связи С – С и происходит рост колец.

Фракционный состав нефти

Для изучения строения и свойств нефти используется метод разделения её на более простые составные части так называемые фракции. В зависимости от свойств компонентов, которые необходимо разделить, используются различные методы разделения. Как уже было сказано выше, каждый углеводород индивидуален по своей природе и обладает своей определённой температурой кипения и испарения, что естественно является основой для метода изучения нефтедисперных систем. Нефть не имеет собственной температурой кипения, так она является суммой компонентов, у каждой из которых своя индивидуальная температура кипения, испарения, своё давление насыщенных паров. С увеличением температуры кипения или, что то же самое, с уменьшением давления насыщенных паров нефтяные составляющие отгоняются. Данный процесс перегонки называется фракционированием или по-другому дистилляцией. Каждая фракция характеризуется не какой-то определенной температурой кипения, а интервалом температур начала и конца кипения.

Первичная перегонка нефти – разделения по фракциям при атмосферном давлении в ректификационных колоннах. В результате получается бензиновая, керосиновая, дизельная фракции и мазут. Вторичная переработка подразумевает повышение качества полученных фракций для дальнейшего промышленного сбыта. В таблице 1 указаны фракции и их температурные интервалы кипения при атмосферной перегонке до 350°С и под вакуумом выше 350°С.

Таблица 1 - Нефтяные фракции и их соответствующие температуры кипения

до 100°С | петролейная фракция | До 400°С — легкая фракция |

до 180°С | бензиновая фракция | |

140-180°С | лигроиновая фракция | |

140-220°С | керосиновая фракция | |

220-350°С | дизельная фракция | |

выше 350°С | Мазут | |

350-500°С | вакуумный газойль (дистиллят) | 400-450°С – средняя фракция |

450-500°С – тяжелая фракция | ||

более 500°С | вакуумный остаток | более 500°С – гудрон |

С увеличением фракции увеличивается ее вязкость и плотность, меняется цвет от светлого желтого до темного коричневого или даже черного.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |