Для лоренцевой формы: ∆Нрр = ![]()

![]() ∆Н1/2 → ∆Н1/2/∆Нрр ≈ 1,73 (6)

∆Н1/2 → ∆Н1/2/∆Нрр ≈ 1,73 (6)

Для гауссовой формы: ∆Нрр * ![]()

![]() = ∆Н1/2 → ∆Н1/2/∆Нрр ≈ 1,18 (7)

= ∆Н1/2 → ∆Н1/2/∆Нрр ≈ 1,18 (7)

Реальная форма линии на практике выражается в виде смеси гауссовой и лоренцевой формы линии. [6]

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Спектрометр ЭПР

Прибор предназначен для регистрации поглощаемой мощности СВЧ - диапазона в образце во время изменения напряженности магнитного поля. Краткие характеристики спектрометра представлены в таблице 2. Основой прибора являются:

электромагнитная система для создания стабильного магнитного поля, которое можно плавно изменять в требуемом диапазоне напряженностей; система, позволяющая подвести радиочастотное (СВЧ) излучение к образцу и зарегистрировать резонансное поглощение.Таблица 2 - Характеристики спектрометра ЭПР ЮГИШ.415431.001 [7]

Тип спектрометра | спектрометр Х-диапазона |

Чувствительность, спин/0,1 мТлЧГц, не более | 3*1012 |

Индукция постоянного магнитного поля, Тл | 0,329 |

Частота модуляции магнитного поля, Гц | 0 ч 12000 |

Габариты размеры (ДЧШЧВ), не более, мм | 340Ч320Ч260 |

Величина индукции, Тл | 0,329 ± 0,002 |

Масса системы, кг, не более | 10 |

Номинальная частота, ГГц | 9,2 |

Мощность СВЧ | 1 нВт – 200 мВт |

Резонатор | прямоугольный |

Тип волны | Н102 |

Размер ампулы в резонаторе | до 9 мм |

При помощи высокочастотного переменного поля происходит модуляция и усиливается сигнал, что является особенностью радиоспектрометра. Результатом модуляции сигнала считается дифференцирование с дальнейшим превращением линии поглощения с первую производную, которая регистрируется ЭПР спектрометром. Если же использовать спектрометр, построенный без модуляции, то можно столкнуться с рядом некоторых проблем. Во-первых, появляется плавающий сигнал на входе из-за изменения температуры модулей. Во-вторых, значительно уменьшается чувствительность устройства. Причиной этому служит то, что кристаллический детектор обладает наибольшей мощностью шумовых сигналов для низких, нулевых частот.

Устройство и работа спектрометра. Регистрация сигналов ЭПР основана на мостовом принципе, заключающего в том, что в одно из плеч СВЧ моста включается измерительный СВЧ резонатор, в пучности СВЧ магнитного поля которого, помещается исследуемый образец. В отсутствии сигнала ЭПР СВЧ мост тщательно согласуется, что соответствует минимизации отраженной от измерительного резонатора мощности. При возникновении в исследуемом образце парамагнитного резонанса происходит изменение обеих компонент комплексного коэффициента отражения резонатора, и измерительный мост разбалансируется. Одна из квадратурных компонент отраженного СВЧ сигнала несет информацию о парамагнитном поглощении (сигнал поглощения ЭПР), вторая – информацию о сопряженной с резонансом расстройкой резонатора (сигнал дисперсии ЭПР). Расстройка резонатора, вызванная его вибрацией, температурным изменением размеров резонансной полости, изменением влажности и т. п. вызывают отраженный сигнал СВЧ на той же фазе сигнала дисперсии ЭПР. Спектрометр ЭПР помимо возможности регистрации спектров поглощения ЭПР без модуляции резонансных условий, позволяет также регистрировать производную спектра поглощения с модуляцией магнитного поля. Для этой цели в зазоре магнитной системы размещаются специальные небольшие катушки переменного магнитного поля, создающие переменное магнитное поле, соосное с постоянным. Поскольку максимальная гибкость в управлении экспериментом и обработке сигнала ЭПР возможна при контролируемых фазовых соотношениях между сигналом магнитной модуляции и выборками сигнала ЭПР в модуле управления, система синтеза сигнала модуляции и до ведения его до необходимой мощности также размещена в модуле обработки сигнала и управления. [7]

Объекты исследования

Исследовалась кунгурская нефть и ее производные фракции. В таблице 3 представлены значения плотностей каждой полученной фракции. Разделение на фракции и измерение плотности проводилось в Институте нефтехимпереработки Республики Башкортостан (г. Уфа).

Таблица 3 – Плотность фракций кунгурской нефти

Фракция | Плотность, мг/смі | Фракция | Плотность, мг/смі |

Исходная нефть | 896.8 | 280-300 | 872.3 |

Нк-40 | 724.9 | 300-320 | 884.1 |

40-60 | 656.3 | 320-340 | 898.4 |

60-80 | 717.8 | 340-360 | 910.2 |

80-100 | 744.6 | Мазут 360+ | 992.9 |

100-120 | 756.9 | 360-380 | 899.1 |

120-140 | 769.4 | 380-400 | 919.8 |

140-160 | 775.8 | 400-420 | 932.4 |

160-180 | 786.6 | 420-440 | 943.1 |

180-200 | 795.8 | 440-460 | 952.6 |

200-220 | 809.4 | 460-480 | 957.9 |

220-240 | 824.9 | 480-500 | 962.0 |

240-260 | 848.9 | Гудрон 500+ | 1036.0 |

260-280 | 860.2 |

Полученные результаты и обсуждения

В ходе исследований были изучены в Х-диапазоне при комнатной температуре все полученные фракции Кунгурской нефти и образец Ашальчинской нефти для сравнения при помощи настольного ЭПР спектрометра «Labrador» и высокочувствительного спектрометра X-диапазона фирмы Брукер серии Elexsys в качестве проверки достоверности полученных спектров на настольном спектрометре.

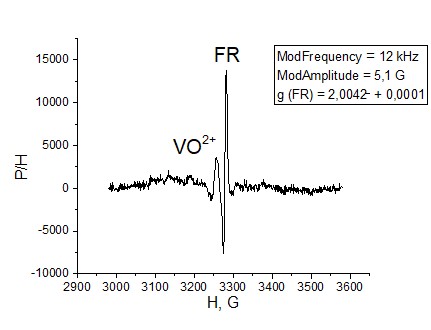

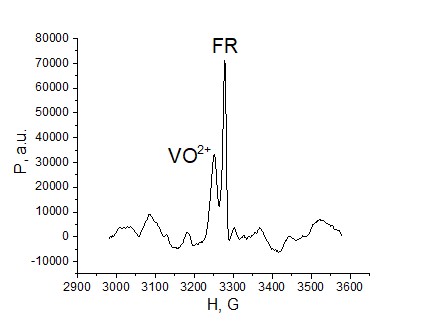

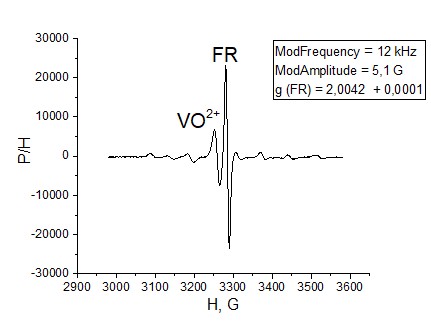

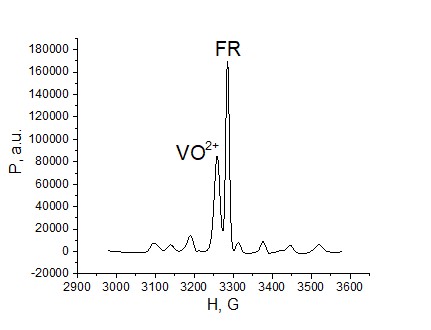

В 2017 году спектрометр отправляли разработчикам для модификации и усовершенствования настольного ЭПР спектрометра «Labrador». Поэтому были проведены исследования одного и того же образца нефти Ашальчинского месторождения в 2016 и в 2017 годах, соответственно до и после модернизации. Концентрация парамагнитных центров Ашальчинской нефти примерно 1018-1019 спинов/г. На рисунках 3 и 4 представлены сравнительные спектры.

Рисунок 3 – Спектр первой производной (слева) и линии поглощения(справа) ашальчинской нефти за 2016 год

Рисунок 4 – Спектр первой производной (слева) и линии поглощения (справа) ашальчинской нефти за 2017 год

Чувствительность спектрометра стала значительно лучше, прописаны все линии ванадила изотропной структуры и присутствует меньше шумов. Это позволяет точнее определить параметры СТС, относительные концентрации, ширину линий.

В спектре исходной кунгурской нефти, представленной на рисунке 5, также наблюдались линии ванадиловых комплексов анизотропной структуры и линия свободного радикала. Интенсивный пик в середине спектра соответствует парамагнитным органическим соединениям – углерода, серы, кислорода, азота и др. Во фракции >500 на спектре ЭПР видны линии СР и один (наиболее интенсивный) пик ванадилового комплекса в соответствии с рисунком 6. В других фракциях ниже 500 и до 400 градусов видна линия только свободного радикала. Это подтверждает данные литературных источников, что около 2/3 ванадиловых комплексов содержатся в тяжелых фракциях нефти. В более легких фракциях ниже 400 градусов сигнала СР замечено не было. Те же самые эксперименты при тех же условиях были проведены на высокочувствительном спектрометре, на котором результаты подтвердились. Никаких отклонений и других изменений не наблюдалось. По полученным данным был произведен анализ, результаты которого представлены в таблицах 4, 5, 6, 7.

Рисунок 5 – Первая производная линии поглощения исходной нефти: слева – полная развертка, справа – увеличенный масштаб с изотропной структурой ВПК

Рисунок 6 – Первая производная линии поглощения (слева) и линия поглощения (справа) фракции >500

Рисунок 7 – Спектры исходной нефти (черный) и гудрона (красный). Первая производная линии поглощения (слева) и линия поглощения (справа)

В таблице 4 представлены относительные концентрации свободного радикала к ванадилпорфириновым комплексам, посчитанные по площади методом прямоугольников и по амплитуде, а также абсолютная концентрация. По мере уменьшения температуры фракций относительная интенсивность свободного радикала уменьшается как показано на рисунке 11.

Таблица 4 – Относительная интенсивность СР к ВПК по площади (S) и по амплитуде (A), интенсивность СР (IFR), абсолютная концентрация (C) СР и ВПК(при наличии) для различных фракций.

Амплитуда модуляции 3.39 Гс | SFR/SV | AFR/AV | IFR, у. е. | C, 1013 спин/мг | |

FR | VO2+ | ||||

Исходная нефть | 10.8 | 13.9 | 609.6 | 3000 | 1760 |

Фракция >500 | 7.2 | 9.3 | 88.6 | 402 | 365 |

Фракция 460-480 | - | - | 3.3 | 27.9 | |

Фракция 440-460 | - | - | 3.3 | 20.2 | |

Фракция 420-440 | - | - | 1.9 | 11.3 | |

Фракция 400-420 | - | - | 1 | 4.6 |

Абсолютная концентрация парамагнитных центров уменьшается на 3 порядка от исходной нефти легкой фракции. ВПК комплексы присуще обычно тяжелым фракциям, в процессе возгонки их основная часть осталась в гудроне. Подсчеты абсолютной концентрации определялись по максимуму второго интеграла. В качестве реперной точки была использована известная концентрация 4.8*1016 парамагнитных центров в эталонном образце Cu7, в котором имеется два изотопа, каждый дает по 4 линии. Спектр меди на рисунке 8.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |