– сканирующая туннельная микроскопия; в ней между электропроводящим острием и образцом приложено небольшое напряжение (~0.01-10 В) и регистрируется туннельный ток в зазоре, зависящий от свойств и расположения атомов на исследуемой поверхности образца;

– атомно-силовая микроскопия; в ней регистрируют изменения силы притяжения иглы к поверхности от точки к точке. Игла расположена на конце консольной балочки (кантилевера), имеющей известную жесткость и способной изгибаться под действием небольших ван-дер-ваальсовых сил, которые возникают между исследуемой поверхностью и кончиком острия. Деформацию кантилевера регистрируют по отклонению лазерного луча, падающего на его тыльную поверхность, или с помощью пьезорезистивного эффекта, возникающего в самом кантилевере при изгибе;

– ближнепольная оптическая микроскопия; в ней зондом служит оптический волновод (световолокно), сужающийся на том конце, который обращен к образцу, до диаметра меньше длины волны света. Световая волна при этом не выходит из волновода на большое расстояние, а лишь слегка “вываливается” из его кончика. На другом конце волновода установлены лазер и приемник отраженного от свободного торца света. При малом расстоянии между исследуемой поверхностью и кончиком зонда амплитуда и фаза отраженной световой волны меняются, что и служит сигналом, используемым при построении трехмерного изображения поверхности.

В лучших модификациях туннельной и атомно-силовой микроскопии удается обеспечить атомное разрешение, за которое пучковая электронная микроскопия боролась более полувека и сейчас достигает ее в крайне редких случаях. Размеры и стоимость зондовых микроскопов значительно ниже, чем у традиционных электронных, а возможностей даже больше: они могут работать при комнатной, повышенной и криогенной температуре, на воздухе, в вакууме и в жидкости, в условиях действия сильных магнитных и электрических полей, СВЧ - и оптического облучения и т. п. Зондовыми методами можно исследовать самые разнообразные материалы: проводящие, диэлектрические, биологические и другие - без трудоемкой подготовки образцов. Они могут использоваться для локального определения атомных конфигураций, магнитных, электрических, тепловых, химических и других свойств поверхности. Очень важно, что помимо исследовательских функций сканирующая туннельная микроскопия может выполнять еще и активные - обеспечивать захват отдельных атомов, перенос их в новую позицию, атомарную сборку проводников шириной в один атом, локальные химические реакции, манипулирование отдельными молекулами.

Типовая схема осуществления сканирующих зондовых методов исследования и модификации поверхности в нанотехнологии (а) и три основных типа приборов: б - туннельный микроскоп, в - атомно-силовой микроскоп и г - ближнепольный оптический микроскоп.

Гораздо больших успехов зондовые методы достигли в нанолитографии - “рисовании” на поверхности различных наноструктур с характерными размерами в десятки нм. Ближе всего к практическим приложениям подошли процессы трех типов: химического окисления поверхности, индуцируемого движущимся острием; осаждения с острия наноостровков металла на поверхность за счет скачка напряжения; контролируемого наноиндентирования и наноцарапания.

микроэлектроника, спинтроника, джозефсоновские элементы, джозефсоновские контакты, плотность записи, атомный дизайн" width="334" height="500"/>

микроэлектроника, спинтроника, джозефсоновские элементы, джозефсоновские контакты, плотность записи, атомный дизайн" width="334" height="500"/>

а б

в г

д е

ж з

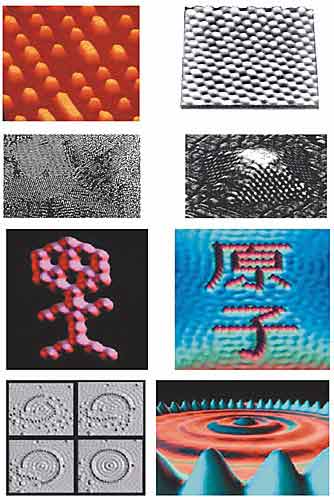

Изображения различных объектов, полученных методами сканирующей зондовой микроскопии:

атомно-силовой - рельеф CD-ROM (а),

сканирующей туннельной - изображение поверхности графита с атомным разрешением (б),

структура нанокристаллического палладия (в),

изображение квантовой точки, образованной самосборкой атомов (германиевая пирамида - г).

Атомный дизайн в сканирующем туннельном микроскопе: д - «пляшущий человечек», выложенный молекулами монооксида углерода, е - иероглифы, выложенные атомами железа на поверхности меди (111), ж - поатомная сборка «квантового загона» для электрона из 48 атомов железа на поверхности кремния методом атомарного дизайна в SPM, з - в собранном «загоне» видны стоячие волны электронной плотности захваченного ловушкой электрона.

Усовершенствование зондов для сканирующей микроскопии вызвало к жизни поток публикаций о разработке и применении миниатюрных механических, химических, тепловых, оптических и других сенсоров для различных задач.

Кантилеверы, создававшиеся первоначально для нужд атомно-силовой микроскопии, демонстрируют высокую чувствительность не только к приложенным силам, но и к химическим реакциям на поверхности, магнитному полю, теплу, свету. Массивы кантилеверов из кремния, получаемые хорошо разработанными в полупроводниковой промышленности технологиями и содержащие несколько десятков (а иногда и сотен) отдельных датчиков, позволяют реализовать на одном чипе функции “электронного носа” или “электронного языка” для химического анализа газов и жидкостей, воздуха, продуктов питания. Так, разработан сенсор, представляющий собой кантилевер с “пришитой” химически биомолекулой на кончике острия. Эта молекула (например, антитело или энзим) может селективно вступать в химическое взаимодействие только с избранными веществами, которые могут находиться в многокомпонентном растворе. Захват определенной молекулы из раствора и связывание ее на кончике острия приводит к изменению резонансной частоты кантилевера на известную величину, что расценивается как доказательство присутствия детектируемых молекул в пробе. Легко понять, что чувствительность и избирательность таких сенсоров позволяет обнаруживать и регистрировать отдельные молекулы в растворе!

Отметилась зондовая техника и среди претендентов, обещающих повысить плотность записи информации. В частности, компания IBM финансирует проект “Millipede” (от лат. - тысяченожка), возглавляемый одним из нобелевских лауреатов 1986 г. Биннингом. Первоначально в качестве прототипа использовали модифицированный атомно-силовой микроскоп, который наносил на поверхность пластика отпечатки путем наноиндентирования. Однако для этого нужен весьма жесткий и массивный кантилевер, что делает процесс записи и считывания малопроизводительным. В проекте для увеличения производительности предлагается использовать одновременно несколько тысяч кантилеверов, собранных в матрицу (опытный образец имеет 1024 острия). Каждый кантилевер имеет длину 70 мкм, ширину 10 мкм и толщину 0.5 мкм. На его свободном конце сформировано острие высотой 1.7 мкм и радиусом в вершине менее 20 нм. Для уменьшения требуемых при наноиндентировании усилий, снижения массы кантилевера и увеличения стойкости острия последнее нагревают короткими импульсами тока до 300-400°С, что локально размягчает пластиковую пленку, на которую записывается информация. В процессе доводки - матрица 64х64 острия на площади около 7 мм2. Она имеет общую производительность несколько сотен Мбайт/с как при записи, так и при считывании.

Биннинг с оптимизмом заявляет, что за несколько лет группа надеется преодолеть терабитный барьер (имеется в виду ~Тбайт/дюйм2) и приблизиться к атомной плотности записи (~103 Тбайт/см2), что в принципе достижимо методами атомно-силовой микроскопии. Заметим, что помимо IBM и другие компании (“Hewlett-Packard”, “Hitachi”, “Philips”, “Nanochip”) ведут интенсивные разработки устройств со сверхвысокой плотностью записи. Так что сейчас трудно сказать, какие из этих продуктов ждет коммерческий успех. Но интуиции нобелевских лауреатов, видимо, стоит доверять, как это делают такие гиганты, как IBM.

Итак, зондовые методы стали универсальным средством исследования, атомарного дизайна, проведения химических реакций между двумя выбранными атомами (молекулами), записи и хранения информации с предельно возможным в природе разрешением ~10–10 м (для атомарных структур), а также последующего ее считывания.

Реальный наноассемблер отличается от туннельного микроскопа ориентацией на технологии сборки атомов и молекул. Эти технологии в их существующем сейчас виде воплощаются в виде камер, в которых происходят управляемые химико-физические процессы. Такие камеры устойчивы к едким реагентам и иным воздействиям, способным вывести из строя СТМ, и имеют приспособления для реализации программируемых процессов напуска и откачки газов, лазерных, ультразвуковых и СВЧ воздействий, а также средства наблюдения, контроля и измерения параметров технологических процессов. Таким образом, объектами программирования являются условия проведения локальных химических реакций, транспортировок зонда, вариации туннельного зазора и т. д. Реальный наноассемблер, таким образом, является настольной фабрикой, в основе которой - камера куда подводятся реагенты (в газовой, жидкой или твёрдой фазах), а также транспортные (инертные) газы. Реактором этой камеры служит туннельный промежуток между зондом (иглой) и подложкой, поддерживаемый прецизионной системой управления, исполнительным механизмом которой является трёхкоординатный пьезоманипулятор, устойчивый к химическим воздействиям. Разность потенциалов между зондом и подложкой программируется, а измеряемый пикоамперметром ток преобразуется в информационный сигнал и в сигнал для пьезоманипулятора.

Работа наноассемблера находится под контролем компьютерных средств. Эти средства осуществляют управление нанооборудованием в реальном масштабе времени (контроллеры, спецпроцессоры), обработку и визуализацию полученной технологической информации, наконец, операции, необходимые для создания нанообъектов (нанотранзисторов, квантовых точек, элементов памяти, наноизлучателей и т. д.). Многозондовое нанооборудование должно иметь наращиваемые микросистемы для измерения туннельных токов зондов (множество СБИС туннельных датчиков и пикоамперметров, см. ниже) и индивидуализированного для каждого зонда поддержания туннельного промежутка. Эти средства образуют своеобразный "спинной мозг" наноассемблера.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |