Пластинчатые теплообменники – дело тонкое

, заместитель главного инженера,

О влиянии загрязнений и конструктивных особенностей пластинчатых теплообменников на коэффициент теплопередачи (или о чем умалчивают производители)

Влияние загрязнения. Каждому теплоэнергетику с институтской скамьи известно, что накипь на поверхности нагрева теплообменника увеличивает термическое сопротивление теплопередающей стенки и, следовательно, снижает коэффициент теплопередачи аппарата. Так как, коэффициент теплопроводности накипи имеет весьма низкое значение, то даже незначительный слой отложений создает большое термическое сопротивление (слой котельной накипи толщиной 1 мм по термическому сопротивлению примерно эквивалентен 40 мм стальной стенки [2]).

Однако один и тот же по толщине и химическому составу слой накипи оказывает существенно разное влияние на тепловую эффективность теплообменных аппаратов, различных по конструкции и режимам работы.

Тепловая эффективность загрязненного теплообменника по отношению к такому же теплообменнику с чистой поверхностью характеризуется отношением коэффициентов теплопередачи (к/к0), которое согласно [2] определяется по формуле:

, (1)

, (1)

где dнакип, lнакип – эквивалентная толщина слоя отложений и его коэффициент теплопроводности.

На рис.1 представлены графики зависимости относительной тепловой эффективности загрязненного теплообменного аппарата от толщины слоя накипи при различных значениях коэффициента теплопередачи чистого теплообменника (коэффициент теплопроводности накипи принят 1,2 Вт/(м2 . 0С)).

На рис.1 представлены графики зависимости относительной тепловой эффективности загрязненного теплообменного аппарата от толщины слоя накипи при различных значениях коэффициента теплопередачи чистого теплообменника (коэффициент теплопроводности накипи принят 1,2 Вт/(м2 . 0С)).

Необходимо заметить, что реальная картина загрязнения для пластинчатого теплообменника (ПТО) существенно отличается от теоретической. На практике обнаруживается неравномерное загрязнение пластин и отдельных каналов по ширине, длине и высоте подогревателя, что связано, очевидно, с неравномерностью полей температур и скоростей теплоносителя. Значительную сложность представляет также корректное определение коэффициента теплопроводности накипи, который согласно [2] в зависимости плотности и химического состава отложений изменяется в широких пределах 0,13-3,14 Вт/(м2 . 0С).

Тем не менее, из показанных на рис. 1 зависимостей можно извлечь важное следствие, а именно: теплообменник с высоким расчетным (конструктивным) значением коэффициента теплопередачи (k0) значительно более чувствителен к загрязнению, чем теплообменник с низким расчетным коэффициентом теплопередачи (т. е. его коэффициент теплопередачи при одном и том же загрязнении уменьшается на большую долю).

Действительно, традиционно применявшиеся в отечественной теплоэнергетике кожухотрубные водоподогреватели (с гладкими трубками), как известно, выбирались с невысоким коэффициентом теплопередачи в расчетном режиме – на уровне 800-1200 Вт/(м2 . 0С). При толщине слоя накипи dнакип = 0,3 мм такой теплообменник имеет относительную тепловую эффективность (k/k0) = 0,8, что вполне приемлемо.

Иначе обстоит дело с пластинчатыми аппаратами, которые, как правило, из соображений экономии выбираются с высоким расчетным коэффициентом теплопередачи – 5000-7000 Вт/(м2 . 0С). При той же толщине слоя накипи dнакип = 0,3 мм этот теплообменник уже будет иметь отношение (k/k0) = 0,4 т. е. коэффициент теплопередачи, заявленный изготовителем, снизится в 2,5 раза!

Учитывая повсеместно низкое качество водопроводной воды в городах России (по сравнению с Европой) и безалаберное отношению к водоподготовке (особенно в коммунальном секторе), становится понятно, к каким негативным последствиям может привести непрофессиональный подход к проектированию и применению «экономически выгодных» теплообменных аппаратов.

Влияние конструкции. Необходимо отметить, что за период своей профессиональной деятельности автору статьи ни на одном из обследованных ПТО не удалось зафиксировать расчетного (проектного) коэффициента теплопередачи (о методике испытаний теплообменников см. ниже в разделе 4). Даже для новых ПТО, работающих на достаточно мягкой и чистой воде, относительный коэффициент теплопередачи (k/k0) не превышал 0,9. При этом была отмечена интересная особенность ПТО – при значительной разнице давлений между полостями греющего и нагреваемого теплоносителей (2-3 кгс/см2) относительный коэффициент теплопередачи существенно ухудшался и составлял всего лишь 0,7-0,8. Как оказалось, данный эффект объясняется «распуханием» полости с большим давлением, и, соответственно, сжатием полости с меньшим давлением вследствие прогиба пластин. В «распухшей» полости, по-видимому, возникает зазор между ребрами рифления соседних пластин, который приводит к нарушению равномерности распределения теплоносителя по ширине пластин. На одном теплообменнике марки «APV» даже проводился опыт по определению относительного изменения внутреннего объема сжатой полости – оно составило около 10%.

Возможность некоторого прогиба пластин с образованием зазора следует также из того общеизвестного факта, что производители ПТО в технической документации всегда указывают некоторый диапазон размера затяжки пакета пластин, например 345-350 мм, т. е. новый ПТО обтягивается до 350 мм, с течением времени (из-за старения прокладок) требуемый размер затяжки уменьшается до минимума – 345 мм. Во всяком случае, вышеуказанные особенности ПТО требуют дополнительного исследования.

Актуальность проблемы борьбы с загрязнениями

Многие специалисты отмечают потерю тепловой эффективности ПТО в процессе эксплуатации вследствие загрязнения поверхности нагрева. Например, коллеги из г. Санкт-Петербурга в статье [6] приводят следующую статистику потери тепловой эффективности теплообменника Альфа-Лаваль, установленного на ЦТП:

- после 1-ого года эксплуатации - 5%;

- после 2-ого - 15%;

- после 3-его - более 25%.

Нам в своей деятельности пришлось многократно сталкиваться с сильнейшим загрязнением ПТО, при котором теплообменник терял до 50-70% тепловой эффективности за 3-6 недель!

На нашем предприятии эксплуатируется достаточно большой парк – более 50 единиц – водо-водяных ПТО различных фирм производителей («Альфа-Лаваль Поток», «РИДАН», «Машимпекс», «Funke») единичной тепловой мощностью 0,3-8,0 МВт. Водоподогреватели установлены в отопительных котельных, расположенных в двух городах Нижегородской области: г. Дзержинск и г. Сергач.

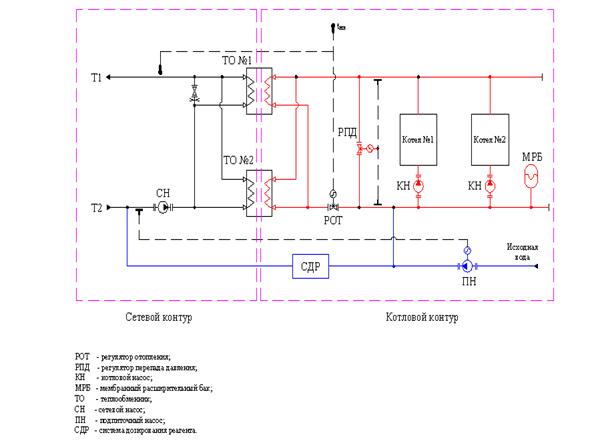

В 2001-2002 гг. в указанных городах с привлечением инвестиций ОАО «ГАЗПРОМ» была проведена масштабная реконструкция систем теплоснабжения, в результате которой взамен старых отопительных котельных с чугунно-секционными котлами («Энергия, «Тула» и др.) были построены и реконструированы: в г. Дзержинск – 18 котельных общей установленной мощностью 158,5 МВт, в г. Сергач – 8 котельных общей установленной мощностью 32,5 МВт. В г. Дзержинске, кроме того, произведена замена 100% тепловых сетей от реконструированных котельных суммарной протяженностью 36 км. Все котельные в настоящее время работают в автоматическом режиме (без постоянного присутствия обслуживающего персонала). Котельные выполнены по единой 2-х контурной технологической схеме (см. рис. 2). Пластинчатые теплообменники отопления (2 шт. по 50% производительности каждый) выполняют функцию разделения контуров. Расчетный температурный график: 95/70 0С – по сетевому контуру, 110/80 0С – по котловому контуру.

Внутренний (котловой) контур заполнен химически очищенной водой с жесткостью не более 200 мкг-экв/кг. При отсутствии утечек во внутреннем контуре и исправной работе системы компенсации температурных расширений, выполненной на базе мембранных расширительных баков (МРБ), подпитка контура практически не требуется, что обеспечивает отсутствие накипеобразования и коррозии на поверхностях нагрева котлов и теплообменников (со стороны котлового контура).

Рис. 2. Технологическая схема котельных

Внешний (сетевой) контур подпитывается водой, в которую непрерывно дозируется реагент - ингибитор накипиобразования и коррозии (марки «Аква-М» или ОЭДФ-Zn). Дозирование осуществляется установкой СДР-5 (изготовитель – -Хим», г. Тверь).

Непосредственно в процессе пуска в эксплуатацию и в последующих отопительных сезонах 2001-2003 гг. наше предприятие столкнулось с серьезными трудностями, выразившимися в невозможности передачи требуемого количества тепла через ПТО и, следовательно, в невозможности поддержания проектного температурного графика в тепловых сетях ряда котельных при низких температурах наружного воздуха – приблизительно при -15 0С и ниже. Как показало проведенное обследование, причина заключалась в интенсивном загрязнении поверхности нагрева теплообменников по сетевой стороне продуктами коррозии железа (г. Дзержинск) и накипью (г. Сергач). В качестве иллюстрации на рис. 3 представлена фотография образца отложений, извлеченного из теплообменника в г. Сергач, на рис.4 – фотография пластины, извлеченной из теплообменника в г. Дзержинске.

Рис. 3. Образец отложений, извлеченный из пластинчатого теплообменника (г. Сергач)

Рис. 4. Образец слоя железоокисных отложений на пластине (г. Дзержинск)

Загрязнение теплообменников также оказывало негативное влияние на гидравлический режим тепловых сетей. При расчетном гидравлическом сопротивлении теплообменников 0,4 кгс/см2, фактическое его значение достигало 2,0-2,5 кгс/см2, после чего теплообменники поочередно подвергались разборке и механической чистке. Механическая очистка пластинчатого теплообменника оказалась сложной и длительной по времени операцией (очистка 1 теплообменника бригадой из 3-х человек занимала 6-8 ч.), что в условиях отопительного сезона приводило к ограничению подачи тепла потребителям.

Ситуация усугублялась также тем обстоятельством, что из-за большого расхода подпитки (до 10 раз больше норматива) длительное время не удавалось наладить надежное функционирование систем реагентной водоподготовки. Качество сетевой воды в первый год эксплуатации не отвечало никаким нормам и на ряде котельных было таким, что теплообменники загрязнялись в течение 2-3 недель.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |