ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. С. АМАНЖОЛОВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Курс лекций по дисциплине:

«Криминалистика»

для студентов специальности «Юриспруденция»

ст. преподаватель

г. Усть-Каменогорск, 2007 г.

Лекционный комплекс: тезисы лекций, иллюстративный и раздаточный материал, список рекомендуемой литературы

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Криминалистические основы и методы криминалистики.

1) Задачи, предмет и понятие криминалистики

2) Криминалистика в системе юридических наук

3) Система криминалистики

4) Методы криминалистики

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Предметом является совокупность объективных закономерностей, познание которых необходимо для успешного расследования и предотвращения преступления: закономерность возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления: закономерности преступления, формирования и реализации способа совершения и раскрытия преступления; закономерности возникновения и течения явлений, связанных с преступлением.

Объектами криминалистической науки являются те факты, явления, процессы, в которых обнаруживается действие указанных закономерностей: преступная деятельность, деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, материальные объекты, выступающие в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, процессы формирования и дачи показаний свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, приемы получения этих показаний.

Задачи криминалистики

Общей задачей является содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

Специальные задачи:

- разработка и совершенствование технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по обнаружению, исследованию и использованию доказательств;разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного следствия и судебного разбирательства;разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предупреждения преступлений;использование положительного опыта, накопленного за рубежом; дальнейшее изучение закономерностей возникновения, собирания, исследования, оценки и использование доказательств как необходимое условие развития теоретических основ науки и повышение эффективности ее рекомендации на практике.

Конкретные задачи – задачи временного характера, решаемые наукой на данном этапе, посредством которых решаются общая и специальные задачи (примером конкретной задачи может служить создание алгоритма расследования нового вида преступлений.

Тесная связь криминалистики с другими науками своего цикла (уголовным процессом, уголовным правом, криминологией, теорией оперативно-розыскной деятельности, судебной статистикой) вполне естественна и закономерна. Более того эта связь наряду с ее служебными функциями во многом определяет ее юридическую природу и предназначение.

Система криминалистики состоит из 4-х разделов:

Общая теория криминалистики заключается в определении предмета криминалистики, ее задач и методологических основ, изучение связей со смежными науками, исследование тенденций ее развития.

Криминалистическая техника – раздел криминалистики, в который входят научные положения и основанные на них технические рекомендации по применению средств, приемов и методик предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

Криминалистическая тактика - это система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование, приемов проведения процессуальных действий.

Криминалистическая методика - это методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений и групп преступлений.

Методы криминалистики

Методы - это способы решения научных задач в процессе криминалистических исследований теоретического и прикладного характера

Общие (общенаучные) – методы используемые во всех науках и сферах практической деятельности - чувственно-рациональные методы, логические методы, математические методы.

Специальные – такие методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками.

Ø Собственно криминалистические методы (методы, первоначально разработанные криминалистической наукой и используемые только ею) – методы идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования.

Ø Специальные методы других наук (могут быть приспособлены для решения специфических криминалистических задач или использованы без модификации) – физические, хим, физ-хим – предназначены для анализа морфологии, состава, структуры, физических и хим. свойств вещ-тв и материалов; биологические – для исследование биологического происхождения; психологические – используются при разработке тактических приемов и комбинаций и т. д.

Тема 2. Криминалистическая идентификация

1) Понятие криминалистической идентификации и ее условия

2) Виды объектов, формы отражения

3) Виды идентификации.

4) Установление групповой принадлежности

5) Стадии идентификации

1) Понятие криминалистической идентификации и ее условия

Тождество - это равенство объекта с самим собой в различных его проявлениях и состояниях, его неповторимость и отличие от любых других объектов, в том числе и себе подобных.

Идентификация - процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым.

Сущность криминалистической идентификации заключается в установлении конкретного единичного объекта по совокупности его общих и частных идентификационных признаков, отразившихся на других объектах, с которыми имело место взаимодействие при совершении преступления.

Основными условиями крим-кой идентификации являются:

- индивидуальная определенность объектов, наличие устойчивых признаков, характеризующих объекты;

- осуществление крим. идентиф. по отображениям этих устойчивых признаков идентифицируемых объектов;

- реализация крим. идентиф. в процессе раскрытия и расследования преступлений и судебного разбирательства дела.

2) Виды объектов, формы отражения

В процессе идентификации участвуют объекты 2-х видов:

- идентифицируемый (отождествляемый) – объект, тождество которого устанавливается;

Это такие объекты, которые способны отображаться на других объектах. Ими могут быть:

1) человек (подозреваемый, обвиняемый, разыскиваемый, свидетель, потерпевший и т. п.);

2) трупы людей требующих опознаний;

3) предметы, выступающие в качестве вещественных доказательств (оружие, орудия взлома, обувь, похищенные вещи, транспортные средства и т. п.);

4) животные;

5) местность или помещение, где протекало расследуемое событие и др.

- идентифицирующий (отождествляющий) – объект, с помощью которого устанавливается тождество.

Ими могут быть любые объекты, на которых (или у которых) отобразились признаки отождествляемого объекта. Например, для человека идентифицирующими могут быть следы рук, босой ноги, зубов, кровь и т. д.

Различия между этими двумя группами предметов заключается в том, что в идентифицируемом объекте изучаются свойства, присущие ему самому размеры, форма, рельеф и т. д.), а в идентифицирующем - свойства другого, отображенного в нем объекта.

Кроме идентифицируемого и идентифицирующего объектов, в процессе отождествления используются сравнительные образцы.

Сравнительные образцы подразделяются на две группы:

ü свободные;

ü экспериментальные.

Идентификация может проводиться в двух формах:

ü процессуальной;

ü непроцессуальной.

Процессуальные - это те формы, которые прямо предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом. Они могут проводиться при:

- проведении идентификационных экспертиз;

- предъявлении для опознания (ст. ст. 228,229 УПК РК);

- осмотре и освидетельствовании (ст. ст. 221-227 УПК РК);

- выемке и обыске (ст. ст. 230-234 УПК РК).

Результаты идентификации, отраженные в заключении эксперта и в протоколе предъявления для опознания, приобретают значение доказательств.

К непроцессуальной форме относится идентификация, осуществляемая в оперативных целях. К ним можно отнести:

ü проведение экспертного исследования (справка эксперта);

ü проведение следователем самостоятельного или совместно со специалистом предварительного доэкспертного исследование вещественных доказательств (определение роста человека по следу обуви и т. д.);

ü проверка (установление) личности по документам;

ü использование криминалистических и оперативных учетов и др.

3) Виды идентификации

Все идентификационные исследования подразделяются на несколько видов по различным основаниям.

По характеру устанавливаемого тождества идентификация подразделяется на два вида:

ü Индивидуальную, в процессе которой решаются вопросы о тождестве индивидуально-определенного объекта;

ü Групповую, предназначенную отождествлять классификационную группу, к которой относится исследуемый объект, или, иначе говоря, устанавливать его групповую принадлежность.

По природе идентифицирующих объектов различают идентификацию:

ü по материально - фиксированным отображениям признаков;

ü по признакам общего происхождения;

ü по отображениям признаков в памяти человека (по мысленному образу);

ü по описаниям признаков.

По субъекту отождествления различают:

ü Следственную.

ü Экспертную.

По объекту исследования идентификация подразделяется на идентификацию:

ü человека,

ü предметов и вещей,

ü животных.

По отрасли криминалистической техники, которой относится исследуемый объект:

ü фототехническую

ü трассологическую,

ü дактилоскопическую

ü судебно-баллистическую

ü почерковедческую

ü технико-криминалистическую

ü человека по признакам внешности.

4) Установление групповой принадлежности

Позволяет установить его принадлежность к определенному классу, роду, виду, т. е. к некоторому множеству определенных объектов. Установление принадлежности объекта к определенной группе осуществляется на основе изучения его общих признаков, свойственных всем объектам данной группы.

Групповая принадлежность устанавливается в целях:

- определения природы неизвестного вещества;

- определения сущности и назначения предмета;

- отнесения объекта к той или иной конкретной группе, массе вещества;

- выяснению источника происхождения или способа изготовления объекта.

5) Стадии идентификации

Процесс исследования, проводимый с целью разрешения вопроса о тождестве, складывается из трех основных стадий:

1) раздельное исследование;

2) сравнительное исследование;

3) оценка результатов сравнения.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

1) Понятие и предмет криминалистической техники

2) Научно-технические средства, их виды и значение в борьбе с преступностью

3) Методы технико-криминалистического исследования

1. Понятие и предмет криминалистической техники

Крим. техника- раздел криминалистики, в который входят научные положения и основанные на них технические рекомендации по применению средств, приемов и методик предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

В настоящее время в криминалистике сформировались следующие основные отрасли криминалистической техники:

1) криминалистическая фотография, видео - и звукозапись;

2) криминалистическое исследование следов, основой которого является криминалистическая трасология;

3) криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения, основой которого является криминалистическая баллистика;

4) криминалистическое исследование документов (почерковедческое, автороведческое и технико-криминалистическое);

5) криминалистическое отождествление человека по признакам внешности;

6) информационно-справочное обеспечение расследования (криминалистическая регистрация).

2) Научно-технические средства, их виды и значение в борьбе с преступностью

НТС в крим. применяется в широком и узком смысле слова:

В узком смысле НТС – это приборы, приспособления, инструменты, используемые для решения задач, стоящих перед криминалистикой.

В широком – это не только выше названные сресдвта, но и методы их применения.

Виды НТС:

Ø По происхождению

- НТС взятые из других наук и используемые в криминалистике без изменений;

- взятые из других наук, но преобразованные

- специально разработанные в криминалистике (крим. чемоданы)

Ø По сфере применения:

- используемые в СД

- в оперативно-розыскных мероприятиях

-при производстве экспертиз

Ø В зависимости от выполняемых функций

-для обнаружения следов освещения, оптические приборы, поисковые приборы, химические вещества-реагенты);

- для фиксации (фотографические средства, средства измерения, материалы для изготовления слепков, копий)

- для изъятия;

- для исследования (лупы и т. д)

- для предупреждения преступлений (сигнализации)

- для организации борьбы с преступностью (рации)

Ø По объектам к которым они применяются

-средства для выявления следов рук;

-для выявления трупов и их частей (ручной бур АМ-16, трал)

- для обнаружения металлических предметов (металлоискатель типа «МИП», магнитный подъемник);

-выявление микрообъектов;

-для выявления и изъятия выделений человека.

3) Методы технико-криминалистического исследования

Ø Методы и средства, разработанные в криминалистике специально для собирания и исследования розыскной и доказательственной информации;

Ø Методы и средства, заимствованные криминалистикой из других отраслей науки и техники, но конструктивно приспособленные для решения технико-криминалистических задаx;

Ø Методы и средства, которые заимствованы криминалистикой из других отраслей науки и техники и применяются без каких-либо конструктивных изменений.

Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка, видео - и звукозапись

1) Понятие криминалистической фотографии, видео-звукозаписи

2) Запечатлевающая съемка

3) Исследовательская съемка

4)Криминалистическая звукозапись

5)Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фото-и киносъемки, видео-звукозаписи

1) Понятие криминалистической фотографии, видео-звукозаписиКриминалистическая фотография – это отрасль крим. техники, которая представляет собой систему научных положений и основанных на них фотографических средств, методов и приемов фотографирования, используемых при фиксации и исследовании доказательств, для раскрытия и предотвращения преступления.

В зависимости от стоящих перед съемкой задач и методов их решения криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись подразделяются на: 1) запечатлевающую (фиксирующую)

2) исследовательскую (экспертную) съемку.

2) Запечатлевающая съемка

Запечатлевающая съемка производится при проведении следственных действий самим следователем, специалистом-криминалистом (специалистом-фотографом) или иным участником по предложению следователя с целью запечатления обстановки, хода и результатов следственного действия.

Фотосъемка при этом может быть четырех видов:

1) ориентирующая,

2) обзорная,

3) узловая

4) детальная.

Каждый из них несет различную информативную нагрузку.

3) Исследовательская съемка

Исследовательская съемка производится специалистом в лабораторных условиях с применением специальной аппаратуры и соответствующих методик. Выбор конкретных фототехнических средств и методов зависит от исследуемых объектов и поставленных перед исследованием задач.

При производстве различных криминалистических экспертиз могут возникнуть следующие задачи:

1) выявление деталей объекта, невидимых невооруженным глазом в силу их малого размера;

2) выявление недоступных для обычного зрения деталей с незначительным контрастом с окружающим фоном;

3) выявление деталей, невидимых при обычном освещении.

4) Криминалистическая звукозапись

Сущность звукозаписи состоит в фиксации волны, возникающей вследствие колебаний звуковой среды, техническими средствами (магнитофоном) на материальный носитель (магнитную ленту). Источником возникающих акустических колебаний может быть речь человека, голоса животных и птиц, шум работающих машин, транспортных средств, производственных процессов, окружающей среды. Понятие криминалистической звукозаписи охватывает теоретические положения, технические средства, способы и правила фиксации, исследования и использования звуковой информации в интересах расследования.

В криминалистической практике звукозапись применяется в оперативно-розыскной и процессуальной деятельности правоохранительных органов. В качестве оперативно-розыскного мероприятия звукозапись может быть применена как средство фиксации действий противоправной направленности (оскорбления словами, вымогательства взятки, угрозы убийством и т. п.) в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

Применение звукозаписи в процессуальной деятельности возможно с соблюдением норм уголовно-процессуального закона

5) Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фото-и киносъемки, видео-звукозаписи

Применение криминалистической фотографии, кинематографии, видеозвукозаписи в ходе расследования приобретает доказательственное значение лишь при условии надлежащего оформления, включающего процессуальный и технический аспекты. Процессуальный аспект регламентирован уголовно-процессуальным законом.

Правила технического оформления выработаны практикой. Приобщаемые к протоколу следственного действия фотоснимки наклеивают на листы плотной бумаги или тонкого картона и оформляют в виде фототаблиц, которые должны содержать определенные реквизиты.

В заголовке фототаблицы указывается, приложением к протоколу какого следственного действия она является, и дата его производства. Каждый фотоснимок скрепляется оттиском печати следственного органа с нанесением его частично на снимок и частично на бумагу фототаблицы.

Под каждым снимком ставится порядковый номер и делается краткая пояснительная надпись, соответствующая указанной в протоколе произведенной съемке (место и объект съемки). Каждая фототаблица подписывается следователем и специалистом-криминалистом (если он производил съему и изготавливал фототаблицы).

К протоколу (фототаблицам) приобщаются негативы производившейся в ходе следственного действия съемки, помещаемые в конверт, на котором делаются пояснительные надписи (во время какого следственного действия производилась съемка, дата его, количество негативов).

Кинофильм, снимаемый при производстве следственного действия, должен содержать пояснения в виде титров или дикторского текста.

Титры по своему содержанию и назначению подразделяются на две группы:

1) титры, удостоверяющие относимость фильма к конкретному делу (вначале фильма указывается, по какому делу, при производстве какого следственного действия он снимается, место и дата съемки);

2) титры, комментирующие эпизоды фильма (они записываются на магнитную дорожку пленки озвученного фильма или снимаются после производства следственного действия и включаются в фильм при его монтаже).

Тема 5. Трасология

1) Понятие, научные основы и задачи трасологии

2) Классификация следов

1) Понятие, научные основы и задачи трасологии

Трасология – это область криминалистического знания о следах, отражающих признаки внешнего строения следообразующих объектов, о механизме следообразования, а также о средствах, методах и приемах их обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного судопроизводства

Т. о. под следами в трассологическом значении понимают – материальные отображения на каких-то предметах признаков внешнего строения других материальных объектов, контактно взаимодействовавших с первыми.

Поскольку при образовании следов-отображений всегда участвуют два предмета, то один из них называется следообразующим объектом, а другой следовоспринимающим. Так, при оставлении пальцевого следа на осколке стекла следообразующим объектом будет палец определенного человека, а следовоспринимающим объектом - стеклянный осколок.

Механизм следообразования – это сложный динамический процесс взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объекта: поверхность таких объектов называется контактной поверхностью, факт взаимодействия – следовым контактом.

В зависимости от объектов, трасология подразделяется на:

- антропоскопия (следы человека – рук, ног, зубов, ногтей, одежды, крови);

-механоскопия (следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов);

- транспортная трасология (следы тс).

Принципы трасологии:

- индивидуальность объекта;

- устойчивость объекта;

- непосредственность отображения.

Задачи трасологии:

ü Идентификационные

ü Диагностические

-идентификация лиц и предметов по оставленным следам;

- установление групповой принадлежности объектов;

- установление анатомо-физиологических особенностей лица;

-установление механизма следообразования и связанных с ним обстоятельств.

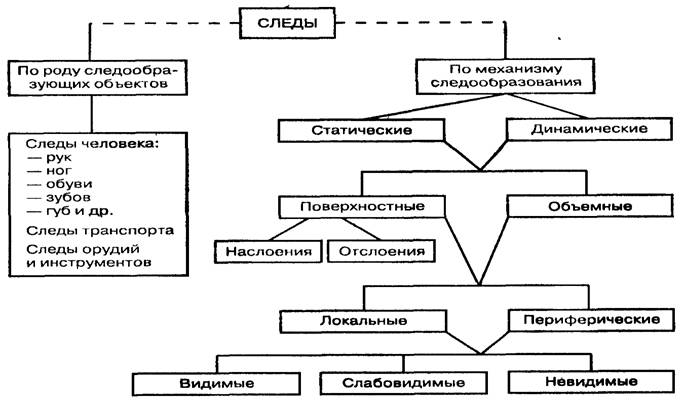

2) Классификация следов

Следы трасологической группы классифицируются по различным основаниям. Классификация следов позволяет судить о механизме их образования, о способе совершения определенных действий, в результате которых возникли данные следы, об особенностях объектов, образовавших эти следы.

ü По источнику происхождения:

- следы человека;

-следы животных;

-следы транспортных средств;

- следы орудий, инструментов, производственных механизмов.

ü По механизму образования и в зависимости от силы воздействия и твердости объектов:

- объемные –

- поверхностные

а) следы –наслоения

б) следы отслоения

в)окрашенные

г) бесцветные (слабовидимые, невидимые )

ü В зависимости от особенностей механического воздействия объектов следообразвоания:

- статические следы (оттиски)

-динамические следы

В зависимости от места расположения изменений на следовоспринимающем объекте:

- локальные

- периферические следы

Тема 6. Криминалистическая баллистика

1) Понятие огнестрельного оружия, его классификация и устройство

2) Боеприпасы к огнестрельному оружию

3) Следы выстрела, осмотр, собирание, фиксация и исследование на месте происшествия.

4) Криминалистическое исследование холодного оружия

1. Понятие огнестрельного оружия, его классификация и устройство

Криминалистическое оружиеведение – это специфическая область криминалистического знания об огнестрельном, холодном, газовом и других видах оружия, имеющих связь с преступным поведением (деятельностью), а также о материалах и средствах изготовления, переделки, следах преступного применения и обращения оружия.

Состоит:

- криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения;

- криминалистическое исследование взрывных устройств и следов их применения;

- криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.

Судебно-баллистическая экспертиза — это один из видов традиционных криминалистических экспертиз. Научно-теоретической основой судебно-баллистической экспертизы служит наука, получившая название «Судебная баллистика», которая входит в систему криминалистики как элемент ее раздела — криминалистическая техника.

Судебная баллистика — раздел криминалистического оружиеведения, который изучает огнестрельное оружие, боеприпасы и закономерности выстрела, разрабатывает средства и приемы собирания и исследования этих объектов и следов их применения при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Огнестрельное оружие –это устройство, конструктивно предназначенное для поражения человека, животного или какой-либо преграды снарядом (пулей, дробью, картечью), который получает прицельное направленное движение за счет энергии термического разложения газообразующего вещества.

Закон «Об оружии» подразделяет оружие по его назначению на:

— боевое (предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач);

—служебное (предназначенное для использования организациями, предприятиями при осуществлении возложенных на них законом задач по охране природы, собственности и т. д., работникам которых законодательными актами разрешено ношение огнестрельного оружия);

— гражданское (предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, охоты и занятия спортом).

По устройству канала ствола:

— нарезное;

— гладкоствольное.

По длине ствола:

— короткоствольное (до 20 см);

— среднествольное (от 20 до 40 см);

— длинноствольное (более 40 см).

По калибру:

— малокалиберное (до 6,5 мм включительно);

— нормального калибра (7мм - 9 мм включительно);

— крупнокалиберное (свыше 9 мм).

По способу заряжания:

— дульнозарядное (шомпольное);

— казнозарядное.

По количеству стволов:

— одноствольное;

— двуствольное;

— многоствольное.

По количеству зарядов:

— однозарядное;

— многозарядное.

По действию механизма заряжания:

— неавтоматическое;

— автоматическое (самозарядное, самострельное, комбинированное).

По способу изготовления:

— заводское;

— самодельное;

— кустарное.

Основными конструктивными элементами огнестрельного оружия являются: ствол, запирающее устройство и воспламеняющее устройство.

Ствол предназначен для придания пули направленного движения. Внутренняя полость ствола называется каналом ствола. Торец ствола, ближайший к патроннику, называется казенным срезом, противоположный торец дульным срезом. По устройству канала стволы подразделяются на гладкостенные и нарезные.

Канал ствола нарезного оружия имеет, как правило, три основных части: патронник, пульный вход, нарезную часть:

- Патронник предназначен для размещения и фиксации патрона. Его форма и размеры определяются формой и размерами гильзы патрона. В большинстве случаев форма патронника представляет собой три-четыре сопряженных конуса: в патронниках под винтовочный и промежуточный патрон — четыре конуса, под патрон с цилиндрической гильзой — один. У некоторых моделей автоматического оружия (СВТ-40) в патроннике для уменьшения трения между его стенками и гильзой сделаны продольные желобки — канавки Ревелли. Для замедления выхода стреляной гильзы из ствола под действием пороховых газов в патроннике могут быть сформированы наклонные нарезы (модернизированный пистолет Макарова — ПММ).

Патронники магазинного оружия начинаются патронным вводом—желобком, по которому скользит пуля патрона при подаче его из магазина.

- Пульный вход — участок канала ствола между патронником и нарезной частью. Пульный вход служит для правильной ориентации пули в канале ствола и имеет форму усеченного конуса с нарезами, поля которых плавно поднимаются от нуля до полной высоты. Длина пульного входа должна обеспечивать вхождение ведущей части пули в нарезы канала ствола прежде, чем дно пули покинет дульце гильзы.

Нарезная часть ствола служит для придания пуле не только поступательного, но и вращательного движения, что стабилизирует ее ориентацию в полете. Нарезы представляют собой полосовидные углубления, вьющиеся вдоль стенок канала ствола. Нижняя поверхность нареза называется дном, боковые стенки — гранями. Грань нареза, обращенная в сторону патронника и воспринимающая основное давление пули, называется боевой или ведущей, противоположная — холостой. Выступающие участки между нарезами — поля нарезов (рис. 2.2). Расстояние, на котором нарезы делают полный оборот, называется шагом нарезов (большинство отечественного ручного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм имеет шаг нарезов 240 мм). Для оружия определенного калибра шаг нарезов однозначно связан с углом наклона нарезов — углом между гранью и образующей канала ствола.

В современном оружии число нарезов, как правило, четное (обычно 4 или 6). У

Одной из главных характеристик оружия является его калибр. Калибры оружия и способы их измерения сложились исторически и отличаются большим разнообразием. В России и некоторых странах калибром нарезного оружия называется внутренний диаметр канала ствола, измеренный по полям нарезов. При четном количестве нарезов этот диаметр совпадает с расстоянием между противоположными полями нарезов. По другой системе, принятой в ряде европейских стран, калибр измеряется между противолежащими нарезами. Поэтому одинаковое обозначение калибра может быть у оружия с фактически разным диаметром канала ствола. Так, отечественный пистолет Макарова и немецкий пистолет Борхарда-Люгера обр. 1908 года «Парабеллум» имеют одинаковое обозначение калибра — 9 мм, но разный диаметр канала ствола. У пистолета Макарова диаметр канала ствола по нарезам равен 9,2 мм, а у «Парабеллума» — 9 мм.

Калибр нарезного огнестрельного оружия измеряется между двумя противолежащими полями нарезов: в странах, где принята метрическая система - в миллиметрах, в англосаксонских странах в долях /США - сотых, Англия - тысячных/ дюйма. Наиболее распространено оружие калибра: 5,6мм /22 или 220/; 6,36мм /25 или 250/; 7,62; 7,63; 7,65мм /30 или 300/; 9мм /35 или 350/; 11,43мм /45 или 450/.

Калибр гладкоствольного, как правило, охотничьего, самодельного исторического огнестрельного оружия обозначается числом шаровых, соответствующих по диаметру канала ствола пуль, которые можно изготовить из фунта свинца /453,5г/. Наиболее распространены ружья 12, 16, 20, 24 и 32 калибра.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |