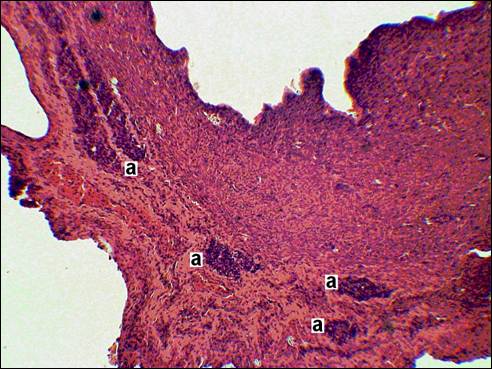

Нами предпринята попытка на светооптическом уровне оценить первые сроки появления лимфоидной ткани в составе структурных элементов органов женской репродуктивной системы. Было обнаружено, что первые структурно организованные и типичные лимфоидные узелки появляются в наружной оболочке влагалища плода на 22 неделе внутриутробного развития (рис. 1). Существенных различий в сроках и динамике развития лимфоидной ткани в органах репродуктивной системы плодов, развивающихся в условиях отягощённой и не отягощённой беременности, нам установить не удалось.

Рис. 1. Микрофото влагалища плода 22 недель (случай № 4). Поперечный срез в области середины влагалища. Лимфоидная ткань в виде узелков (а) в адвентициальной оболочке. Окр. гематоксилин-эозин, ув. х100.

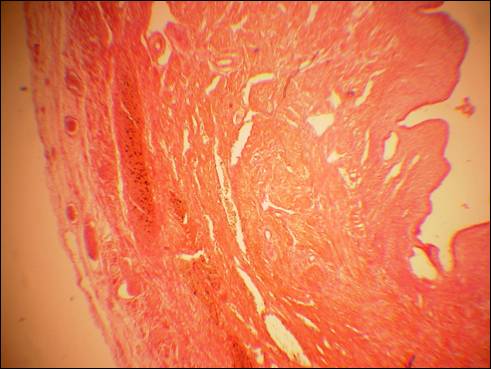

Рис. 2. Микрофото матки плода 33 недель (случай № 28). Поперечный срез в области середины тела матки. Окр. гематоксилин-эозин, ув. х40.

Подавляющее большинство органометрических параметров женской реп-родуктивной системы плода человека при неотягощённой беременности достигают постоянных значений, характерных для перинатального периода онтогенеза, включая первую неделю жизни, к 33-35 неделям развития (рис. 2).

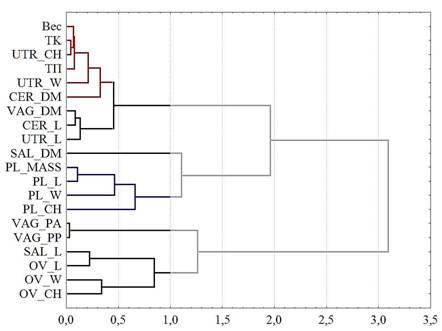

Как известно, процессы морфогенеза различных органов, входящих в одну и ту же функциональную систему, сопровождаются устойчивыми морфогенетическими корреляциями. Для выявления таких устойчивых корреляций наилучшим является кластерный анализ. Нами был произведён соответствующий анализ органометрических параметров исследованных нами двух групп плодов и новорожденных детей, которые представлены на рис. 3. Как видно на рис. 3, при нормальной беременности органометрические параметры женской репродуктивной системы составляют 5 кластеров. В первый кластер входят соматометрические параметры и параметры органометрии и размеры, характеризующие матки. Во второй отдельный кластер входит диаметр маточных труб. В третьем кластере находятся параметры характеризующие послед. Четвёртый кластер составляют параметры длины влагалища. И, наконец, в пятом кластере находятся морфометрические параметры женской половой железы и длина, топографически взаимосвязанных с ними маточных труб. Особое внимание привлекает параметр толщины матки. Этот показатель находится для группы плодов, развивающихся в условиях нормальной беременности в одном субкластере вместе с общими соматометрическими параметрами.

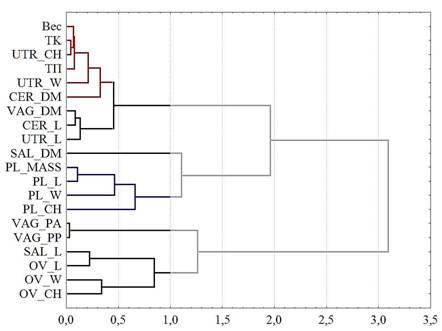

Для плодов, развивающихся в условиях ХУГИ матери аналогичные закономерности не обнаруживаются (рис. 4). Все исследованные органометрические параметры организованы в четыре кластера, причем в четвертом кластере выделяется не два, а три субкластера. Толщина матки изолирована от соматометрических параметров и появляются два субкластера, отсутствующие в норме: длина шейки матки с длиной яичников и маточных труб и диаметр шейки матки, объёдиненный с толщиной последа.

Рис. 3. Дендрограмма кластеров органометрических параметров плодов и новорождённых детей 22-40 недель развития при беременности, не осложнённой ХУГИ матери. Метод Варда. В качестве меры расстояния между признаками использован коэффициент линейной корреляции Пирсона.

Рис. 4. Дендрограмма кластеров органометрических параметров плодов и новорождённых детей 22-40 недель развития при беременности, осложнённой ХУГИ матери. Метод Варда. В качестве меры расстояния между признаками использован коэффициент линейной корреляции Пирсона. (Обозначения диаграмм: TK – теменно-копчиковый размер; UTR_CH – толщина тела матки; TП – теменно-пяточный размер; UTR_W – ширина тела матки; CER_DM – диаметр шейки матки; VAG_ DM – диаметр влагалища; CER_ L – длина шейки матки; UTR_ L – длина тела матки; SAL_ DM – диаметр маточной трубы; PL_MASS – масса плаценты; PL_L – длина плаценты; PL_W – ширина плаценты; PL_CH – толщина плаценты; VAG_PA – длина передней стенки влагалища; VAG_PP – длина задней стенки влагалища; SAL_L – длина маточной трубы; OV_L – длина яичника; OV_W – ширина яичника; OV_CH – толщина яичника.)

Полученные нами результаты кластерного анализа доказывают наличие явно выраженных явлений дисморфогенеза в развитии органов, существенные различия в средних значениях которых были получены нами для исследуемых нами групп (табл. 3).

Обнаруженные на макроскопическом уровне закономерности были нами подтверждены микроскопически. В качестве гистометрических параметров влагалища были выбраны толщина стенки, высота эпителия и высота базального слоя эпителия, также определялась толщина слизистой и мышечной оболочек. Из пяти исследованных параметров только для трёх обнаружен существенный рост в возрасте 33-35 и 36-40 недель развития. Это общая толщина стенки, толщина слизистой оболочки и толщина мышечной оболочки. Наиболее выраженные различия в статистических значениях гистометрических параметров для двух сравниваемых групп наблюдаются в 29-32 недели развития. В остальные возрастные периоды мы обнаружили лишь единичные статистически значимые различия в толщине мышечной оболочки (36-40 недель) и базального слоя эпителия в 33-35 недель и в 25-28 недель.

Морфометрические измерения шейки матки проводили в двух различающихся по составу оболочек областях. Первая область – шейка матки в области наружного зева. Нами были исследованы толщина стенки шейки матки, высота наружного эпителия, толщина наружной (внешней) слизистой оболочки, толщина мышечной оболочки, высота внутреннего эпителия и толщина внутренней слизистой оболочки шейки матки. Разнонаправленные изменения наблюдаются в толщине слизистой оболочки влагалищной части шейки матки. При этом толщина слизистой оболочки влагалищной части шейки матки монотонно растет от 25-28 недель развития до 36-40 недель развития, а толщина слизистой оболочки в области наружного зева достигает максимальных значений к 29-32 неделям развития и снижается к моменту рождения до 667±245 мкм. Не наблюдается существенных различий на отдельных стадиях развития в высоте эпителия, покрывающего различные области шейки матки. Высота эпителия влагалищной части существенно и статистически значимо растет лишь к рождению, достигая значения в 226±152 мкм. Высота же слизистой оболочки наружного зева остается практически постоянной в пределах от 20,9±3,79 мкм до 28,1±8,21 мкм без выраженных возрастных изменений. При анализе возрастной динамики аналогичных гистометрических показателей у плодов, полученных от матерей с ХУГИ нами не обнаружены возрастные изменения в высоте эпителиев наружного зева и влагалищной части и слизистой оболочки в области наружного зева.

Различия в гистометрических параметрах шейки матки плодов развивающихся при нормальной беременности и беременности, осложнённой ХУГИ, нами установлены в возрастные периоды 25-28 недель и 29-32 недели. Эти различия касались эпителиальной выстилки в области наружного зева и влагалищной части и мышечной оболочки. Толщина гладкомышечной оболочки шейки матки и высота эпителия в области наружного зева существенно выше у плодов, развивающихся в условиях ХУГИ матери, нежели, чем у плодов, развивающихся в условиях не отягощённой беременности. Что касается высоты эпителия влагалищной части шейки матки, то в этой части органа наблюдается обратное соотношение.

Важнейшими предикторами полноценной репродуктивной функции женщины являются закладка, рост и развитие органов урогенитальной системы в пренатальном периоде онтогенеза. Сложный процесс морфогенеза репродуктивных органов человека имеет ярко выраженную этапность [Holterhus, 2009], находится под контролем сложной системы гормональной регуляции [Mac Laughlin, 2001] и характеризуется существенными преобразованиями их эмбриональных зачатков [Cummings, Kavlock, 2004; Pannetier, et al., 2004]. Наиболее часто встречающимися при пре - и перинатальных вскрытиях нарушениями морфогенеза органов репродуктивной системы у плодов женского пола являются гипоплазии, дизгенезии, гипертрофии и гиперплазии [Адамян с соавт., 2009]. Патоморфологическая диагностика этих нарушений преимущественно основывается на качественных критериях сравнительной визуальной оценки степени развития и относительных размеров отдельных органов в составе всего комплекса органов урогенитальной системы. В настоящем исследовании нами получены чёткие количественные критерии динамики роста органов женской репродуктивной системы и нарушений их развития при беременности, осложнённой ХУГИ матери. Практическим приложением таких исследований является не только патологоанатомическая практика, но и ультразвуковая диагностика участившихся случаев аномалий и нарушений процессов развития репродуктивной системы пренатального плода. Полученные нами результаты могут служить референтными величинами для оценки пре - и перинатального роста органов женской репродуктивной системы человека, критериями оценки их нормального и (или) патологического морфогенеза, диагностики аномалий и нарушений развития.

ВЫВОДЫ:

1. В процессе морфогенеза органов женской репродуктивной системы у плода, развивающегося в условиях не отягощённой заболеваниями матери беременности, наблюдается выраженный их рост в 33-35 недели развития. К этому периоду достигаются их размеры свойственные новорождённому ребёнку; парные органы (яичники, маточные трубы) имеют асимметрию морфометрических показателей с преобладанием справа (диаметры правой и левой маточных труб 2,02 мм и 1,95 мм соответственно; длина правого и левого яичников 14,46 мм и 13,47 мм соответственно; ширина правого и левого яичников 4,28 мм и 3,96 мм соответственно).

2. У плодов и новорождённых детей женского пола, полученных от матерей с хронической урогенитальной инфекцией в анамнезе, наблюдаются признаки дизморфогенеза органов репродуктивной системы, проявляющиеся в неравномерности роста маточных труб и яичников, не соответствии количественных параметров их размеров возрастным значениям при неотягощённой беременности (длина левой маточной трубы при нормальном морфогенезе составляет 14,35 мм, при беременности, осложненной ХУГИ матери – 18,69 мм, р<0,06; длина левого яичника соответственно составляет 10,09 мм и 14,88 мм, р<0,04; ширина левого яичника при нормальном морфогенезе 3,63 мм и при осложненной ХУГИ матери беременности 5,45 мм, р<0,09), снижение толщины стенки матки к концу периода фетогенеза.

3. Хроническая урогенитальная инфекция матери является фактором, нарушающим внутренние закономерности взаимосвязей пренатального роста органов женской репродуктивной системы, что проявляется в различных числах кластеров морфометрических признаков и их группировки. У плодов от матерей инфицированных ХУГИ число кластеров снижено до четырех, а их группировка в субкластерах отражает дисморфогенез матки, яичников и маточных труб.

4. Гистометрическая оценка для топографически разных областей шейки матки развивающегося плода выявляет не однотипную динамику возрастных изменений ее слоёв, наиболее выражен рост слизистой и мышечной оболочек и менее эпителиального слоя. У плодов, развивающихся в условиях ХУГИ матери по сравнению с плодами, развивающихся в условиях нормальной беременности, в области цервикального канала шейки матки увеличена толщина слизистой оболочки (573 мкм в норме и 1035 мкм при осложненной ХУГИ матери беременности), а в области наружного зева и влагалищной части увеличена толщина эпителия (при неотягощенной беременности 41,8 мкм, при отягощенной ХУГИ беременности 129 мкм, р<0,008 – во влагалище и 20,9 мкм и 26,3 мкм соответственно в области наружного зева, р<0,05).

5. Критическим этапом в развитии органов женской репродуктивной системы у плодов, полученных от матерей неинфицированных ХУГИ является срок 33-35 недель внутриутробного развития, к которому достигаются величины размеров характерных для новорожденных детей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты исследования рекомендуется использовать в работе патологоанатомических отделений и бюро судебно-медицинских экспертиз для оптимизации протоколов пренатальных и перинатальных вскрытий плодов женского пола с учётом полученных морфометрических критериев для оценки развития органов репродуктивной системы на разных сроках внутриутробного развития у инфицированных и неинфицированных ХУГИ матерей.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Балацюк показатели матки плодов и новорождённых детей 22–40 недель развития по данным патоморфологического исследования/ , // Морфологические ведомости.- 2012.- № 1.- С. 67–74.

2. Балацюк особенности пренатального развития влагалища при нормальной и осложнённой хронической урогенитальной инфекцией матери беременности/ , , // Морфологические ведомости.- 2012.- № 2.- С. 92-95.

3. Кирикова развития органов женской репродуктивной системы по данным перинатальных вскрытий на базе областной детской клинической больницы за 10 лет/ , , // В кн.: Повышение качества и доступности медицинской помощи — стратегическое направление развития здравоохранения: матер. 45-й межрег. научн.-практ. медиц. конф.- Ульяновск:"Артишок", 2010.- С. 480–483.

4. Кирикова средних медицинских работников в формировании принципов здорового образа жизни у пациенток с привычной потерей беременности/ , , //В кн. «Высшее сестринское образование в системе российского здравоохранения».- Матер. IV Всеросс. научн. конф. с междунар. участ.- Ульяновск: УлГУ, 2010.- С. 93–98.

5. Кирикова и неинфекционные предикторы невынашивания беременности/ , , // В кн.: Онкология сегодня: пациент, государство, медицинское сообщество: матер. VII Росс. научно-практ. конф. с элемент. научн. шк. для молодёжи «Модниковские чтения».- Ульяновск: УлГУ, 2011.- С. 128–132.

6. Кирикова беременности и эколого-физиологическое нормирование в охране репродуктивного здоровья/ , , // В кн.: Высшее сестринское образование в системе российского здравоохранения: матер. росс. научно-практ. конфер. с междунар. участ. (15–16 декабря 2011 г., г. Ульяновск).– Ульяновск: УлГУ, 2011.– С. 14–16.

7. Кирикова особенности тренда клинико-социальных показателей женщин с невынашиванием беременности/ , , // В кн.: Высшее сестринское образование в системе российского здравоохранения: матер. росс. научно-практ. конфер. с междунар. участ. (15–16 декабря 2011 г., г. Ульяновск).– Ульяновск: УлГУ, 2011.– С. 25–27.

8. О диагностическом значении морфометрических параметров органов репродуктивной системы плодов, развивающихся в условиях наличия урогенитальной инфекции у матери/ , , // В кн.: Высшее сестринское образование в системе российского здравоохранения: матер. росс. научно-практ. конфер. с междунар. участ. (15–16 декабря 2011 г., г. Ульяновск).– Ульяновск: УлГУ, 2011.– С. 35–37.

9. Балацюк показатели развития яичников у плодов и новорожденных детей при нормально протекающей беременности/ , , // В кн.: Артериальная гипертония: Ретроспектива и современность. Проблемы выживаемости в 21 веке: матер. 47-й межрег. научн.-практ. медиц. конф.- Ульяновск:"Артишок", 2012.- C. 514–515.

10. Балацюк параметры плаценты при беременности, осложнённой хронической урогенитальной инфекцией /, , -Нестерова, // В кн.: Труды V Съезда Российского общества детских патологов 21–22 мая 2012 года.- С.-Пб. - Зеленогорск.- 2012.- С. 97–99.

11. Балацюк динамика некоторых морфометрических показателей органов женской репродуктивной системы/ , ., , // В кн.: Труды V Съезда Российского общества детских патологов 21–22 мая 2012 года.- С.-Пб. - Зеленогорск, 2012.- С. 280–284.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |