Муниципальное казенное учреждение

«Калининская межпоселенческая библиотека»

Организационно – методический отдел

«Сквозь видный миру смех…

: литературный путь»

: литературный путь»

/ информационное досье о жизни и творчестве, к 205-летию

со дня рождения/

ст. Калининская

2014 год

Материал подготовлен организационно – методическим отделом муниципального казенного учреждения «Калининская межпоселенческая библиотека».

Составитель главный библиотекарь ОМО .

Тираж 20 экз.

З53780

Краснодарский край, Калининский район

ст. Калининская,

Муниципальное казенное учреждение

«Калининская межпоселенческая библиотека»

Тел., факс (861

E-mail: klncbs@bk.ru

Web-cайт: http:// klncbs.krd.muzkult.ru/

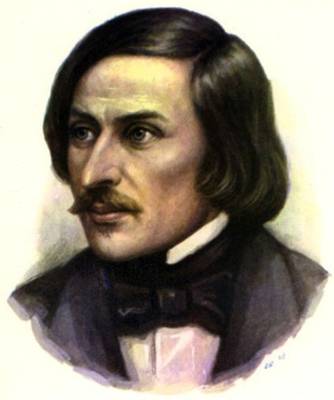

Родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье помещика. Назвали Николаем в честь чудотворной иконы святого Николая, хранившейся в церкви села Диканька.

Дом доктора в Сорочинцах, где родился Гоголь

У Гоголей было свыше 1000 десятин земли и около 400 душ крепостных. Предки писателя со стороны отца были потомственными священниками, однако уже дед Афанасий Демьянович оставил духовное поприще и поступил в гетмановскую канцелярию; именно он прибавил к своей фамилии Яновский другую - Гоголь, что должно было продемонстрировать происхождение рода от известного в украинской истории 17 в. полковника Евстафия (Остапа) Гоголя.

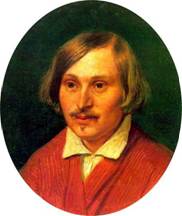

Мария Ивановна и Василий Афанасьевич

Отец писателя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (), служил при Малороссийском почтамте, в 1805г. уволился с чином коллежского асессора и женился на Марии Ивановне Косяровской (), происходившей из помещичьей семьи. По преданию, она была первой красавицей на Полтавщине. Замуж за Василия Афанасьевича она вышла четырнадцати лет. В семье, помимо Николая, было еще пятеро детей.

Родительский дом в Васильевке

Родительский дом в Васильевке

Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке (другое название — Яновщина). Культурным центром края являлись Кибинцы, имение (), дальнего родственника Гоголей, бывшего министра, выбранного в поветовые маршалы (в уездные предводители дворянства); отец Гоголя исполнял у него обязанности секретаря. В Кибинцах находилась большая библиотека, существовал домашний театр, для которого отец Гоголя писал комедии, будучи также его актером и дирижером.

Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке (другое название — Яновщина). Культурным центром края являлись Кибинцы, имение (), дальнего родственника Гоголей, бывшего министра, выбранного в поветовые маршалы (в уездные предводители дворянства); отец Гоголя исполнял у него обязанности секретаря. В Кибинцах находилась большая библиотека, существовал домашний театр, для которого отец Гоголя писал комедии, будучи также его актером и дирижером.

В 1818-19г. Гоголь вместе с братом Иваном обучался в Полтавском уездном училище, а затем, в , брал уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского, проживая у него на квартире. В мае 1821 поступил в гимназию высших наук в Нежине. Здесь он занимается живописью, участвует в спектаклях - как художник-декоратор и как актер, причем с особенным успехом исполняет комические роли. Пробует себя и в различных литературных жанрах (пишет элегические стихотворения, трагедии, историческую поэму, повесть). Тогда же пишет сатиру "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан" (не сохранилась).

В 1818-19г. Гоголь вместе с братом Иваном обучался в Полтавском уездном училище, а затем, в , брал уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского, проживая у него на квартире. В мае 1821 поступил в гимназию высших наук в Нежине. Здесь он занимается живописью, участвует в спектаклях - как художник-декоратор и как актер, причем с особенным успехом исполняет комические роли. Пробует себя и в различных литературных жанрах (пишет элегические стихотворения, трагедии, историческую поэму, повесть). Тогда же пишет сатиру "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан" (не сохранилась).

Нежин. Гимназия высших наук

Однако мысль о писательстве еще "не всходила на ум" Гоголю, все его устремления связаны со "службой государственной", он мечтает о юридической карьере. На принятие Гоголем такого решения большое влияние оказал проф. , читавший курс естественного права, а также общее усиление в гимназии вольнолюбивых настроений. В 1827г. здесь возникло "дело о вольнодумстве", закончившееся увольнением передовых профессоров, в том числе Белоусова; сочувствовавший ему Гоголь дал на следствии показания в его пользу.

Однако мысль о писательстве еще "не всходила на ум" Гоголю, все его устремления связаны со "службой государственной", он мечтает о юридической карьере. На принятие Гоголем такого решения большое влияние оказал проф. , читавший курс естественного права, а также общее усиление в гимназии вольнолюбивых настроений. В 1827г. здесь возникло "дело о вольнодумстве", закончившееся увольнением передовых профессоров, в том числе Белоусова; сочувствовавший ему Гоголь дал на следствии показания в его пользу.

Александр Данилевский и его жена Ульяна Похвиснева

Окончив гимназию в 1828г., Гоголь в декабре вместе с другим выпускником (), едет в Петербург. Испытывая денежные затруднения, безуспешно хлопоча о месте, Гоголь делает первые литературные пробы: в начале 1829г. появляется стихотворение "Италия", а весной того же года под псевдонимом "В. Алов" Гоголь печатает "идиллию в картинах" "Ганц Кюхельгартен". Поэма вызвала резкие и насмешливые отзывы и позднее снисходительно-сочувственный отзыв (1830г.), что усилило тяжелое настроение Гоголя. В конце 1829г. ему удается определиться на службу в департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. С апреля 1830 до марта 1831г. служит в департаменте уделов (вначале писцом, потом помощником столоначальника), под началом известного поэта-идиллика . Пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя глубокое разочарование в "службе государственной", но зато снабдило богатым материалом для будущих произведений, запечатлевших чиновничий быт и функционирование государственной машины.

В этот период выходят в свет "Вечера на хуторе близ Диканьки" (). Они вызвали почти всеобщее восхищение.

В этот период выходят в свет "Вечера на хуторе близ Диканьки" (). Они вызвали почти всеобщее восхищение.

Верх гоголевской фантастики — "петербургская повесть" "Нос" (1835; опубликована в 1836г.), чрезвычайно смелый гротеск, предвосхитивший некоторые тенденции искусства ХХ в. Контрастом по отношению к и провинциальному и столичному миру выступала повесть "Тарас Бульба", запечатлевшая тот момент национального прошлого, когда народ ("казаки"), защищая свою суверенность, действовал цельно, сообща и притом как сила, определяющая характер общеевропейской истории.

Верх гоголевской фантастики — "петербургская повесть" "Нос" (1835; опубликована в 1836г.), чрезвычайно смелый гротеск, предвосхитивший некоторые тенденции искусства ХХ в. Контрастом по отношению к и провинциальному и столичному миру выступала повесть "Тарас Бульба", запечатлевшая тот момент национального прошлого, когда народ ("казаки"), защищая свою суверенность, действовал цельно, сообща и притом как сила, определяющая характер общеевропейской истории.

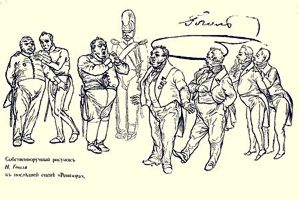

Собственноручный рисунок

к последней сцене "Ревизора"

Осенью 1835г. он принимается за написание "Ревизора", сюжет которого подсказан был Пушкиным; работа продвигалась столь успешно, что 18 января 1836г. он читает комедию на вечере у Жуковского (в присутствии Пушкина, и других), а в феврале-марте уже занят ее постановкой на сцене Александрийского театра. Премьера пьесы состоялась 19 апреля. 25 мая — премьера в Москве, в Малом театре.

В июне 1836г. Гоголь уезжает из Петербурга в Германию (в общей сложности он прожил за границей около 12 лет). Конец лета и осень проводит в Швейцарии, где принимается за продолжение "Мертвых душ". Сюжет был также подсказан Пушкиным. Работа началась еще в 1835г., до написания "Ревизора", и сразу же приобрела широкий размах. В Петербурге несколько глав были прочитаны Пушкину, вызвав у него и одобрение и одновременно гнетущее чувство. В ноябре 1836г. Гоголь переезжает в Париж, где знакомится с А. Мицкевичем. Затем переезжает в Рим. Здесь в феврале 1837г., в разгар работы над "Мертвыми душами", он получает потрясшее его известие о гибели Пушкина. В приступе "невыразимой тоски" и горечи Гоголь ощущает "нынешний труд" как "священное завещание" поэта. В декабре 1838 года в Рим приехал Жуковский, сопровождавший наследника (Александра II). Гоголь был чрезвычайно обрадован приездом поэта, показывал ему Рим; рисовал с ним виды. В сентябре 1839г. в сопровождении Погодина Гоголь приезжает в Москву и приступает к чтению глав "Мертвых душ" - вначале в доме Аксаковых, потом, после переезда в октябре в Петербург, у Жуковского, у Прокоповича в присутствии своих старых друзей. Всего прочитано 6 глав. Восторг был всеобщий. В мае 1842г. "Похождения Чичикова, или Мертвые души" вышли в свет. После первых, кратких, но весьма похвальных отзывов инициативу перехватили хулители Гоголя, обвинявшие его в карикатурности, фарсе и клевете на действительность. Позднее со статьей, граничившей с доносом, выступил . Вся эта полемика проходила в отсутствие Гоголя, выехавшего в июне 1842 за границу. Перед отъездом он поручает Прокоповичу издание первого собрания своих сочинений. Лето Гоголь проводит в Германии, в октябре вместе с переезжает в Рим. Работает над 2-м томом "Мертвых душ", начатым, по-видимому, еще в 1840; много времени отдает подготовке собрания сочинений. "Сочинения Николая Гоголя" в четырех томах вышли в начале 1843г., так как цензура приостановила на месяц уже отпечатанные два тома. Трехлетие (), последовавшее после отъезда писателя за границу - период напряженной и трудной работы над 2-м томом "Мертвых душ". В начале 1845г. у Гоголя появляются признаки нового душевного кризиса. Писатель едет для отдыха и "восстановления сил" в Париж, но в марте возвращается во Франкфурт. Начинается полоса лечения и консультаций с различными медицинскими знаменитостями, переездов с одного курорта на другой? то в Галле, то в Берлин, то в Дрезден, то в Карлсбад. В конце июня или в начале июля 1845г., в состоянии резкого обострения болезни, Гоголь сжигает рукопись 2-го тома. Впоследствии (в "Четырех письмах к разным лицам по поводу "Мертвых душ" — "Выбранные места") Гоголь объяснил этот шаг тем, что в книге недостаточно ясно были показаны "пути и дороги" к идеалу. Гоголь продолжает работать над 2-м томом, однако, испытывая возрастающие трудности, отвлекается на другие дела: составляет предисловие ко 2-му изданию поэмы (опубликовано в 1846г.) "К читателю от сочинителя", пишет "Развязку Ревизора" (опубликована 1856). В 1847г. в Петербурге были опубликованы "Выбранные места из переписки с друзьями". Книга выполняла двоякую функцию - и объяснения, почему до сих пор не написан 2-й том, и некоторой его компенсации: Гоголь переходил к изложению своих главных идей - сомнение в действенной, учительской функции художественной литературы, утопическая программа выполнения своего долга всеми "сословиями" и "званиями", от крестьянина до высших чиновников и царя. Выход "Выбранных мест" навлек на их автора настоящую критическую бурю. Все эти отклики настигли писателя в дороге: в мае 1847г. он из Неаполя направился в Париж, затем в Германию. Гоголь не может прийти в себя от полученных "ударов": "Здоровье мое... потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги... Дивлюсь, сам, как я еще остался жив". Зиму Гоголь проводит в Неаполе, усиленно занимаясь чтением русской периодики, новинок беллетристики, исторических и фольклорных книг — "дабы окунуться покрепче в коренной русский дух". В то же время он готовится к давно задуманному паломничеству к святым местам. В январе 1848 морским путем направляется в Иерусалим. В апреле 1848 после паломничества в Святую землю Гоголь окончательно возвращается в Россию, где большую часть времени проводит в Москве, бывает наездами в Петербурге, а также в родных местах - МалоРоссии.

Дом №7 на Никитском бульваре. Здесь Гоголь

прожил свои последние пять лет

В середине октября Гоголь живет в Москве. В , Гоголь читает отдельные главы 2-го тома "Мертвых душ" своим друзьям. Всеобщее одобрение и восторг воодушевляют писателя, который работает теперь с удвоенной энергией. Весною 1850 Гоголь предпринимает первую и последнюю попытку устроить свою семейную жизнь — делает предложение , но получает отказ. В октябре 1850 Гоголь приезжает в Одессу. Состояние его улучшается; он деятелен, бодр, весел; охотно сходится с актерами одесской труппы, которым он дает уроки чтения комедийных произв., с , с местными литераторами. В марте 1851г. покидает Одессу и, проведя весну и раннее лето в родных местах, в июне возвращается в Москву. Следует новый круг чтений 2-го тома поэмы; всего было прочитано до 7 глав. В октябре присутствует на "Ревизоре" в Малом театре, с в роли Хлестакова, и остается доволен спектаклем; в ноябре читает "Ревизора" группе актеров, в числе слушателей был и .

Екатерина Михайловна Хомякова

Екатерина Михайловна Хомякова

1 января 1852г. Гоголь сообщает Арнольди, что 2-й том "совершенно окончен". Но в последних числах месяца явственно обнаружились признаки нового кризиса, толчком к которому послужила смерть , сестры , человека, духовно близкого Гоголю. Его терзает предчувствие близкой смерти, усугубляемое вновь усилившимися сомнениями в благотворности своего писательского поприща и в успехе осуществляемого труда. 7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 сжигает беловую рукопись 2-го тома. 21 февраля утром Гоголь умер в своей последней квартире в доме Талызина в Москве. Похороны писателя состоялись при огромном стечении народа на кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931 останки Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.

Бывшая могила в Свято-Даниловом монастыре в Москве

Женщины и Гоголь

Гоголь, пожалуй, самый непонятный из всех русских писателей. Его не понимали современники, не понимали и некоторые более поздние исследователи. Еще в нежинском лицее ученики дали ему прозвище "таинственный карла". Если задуматься над причинами подобной репутации, то прежде всего приходит на ум, что "таинственность" Гоголя проистекала из противоречивости его суждений и взглядов. Противоречивость же эта объясняется тем, что он как огня боялся любой односторонности и, соответственно, полагал противоречия чертой самой действительности, самой жизни. "Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомнения в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду" — так писал он в письме, посвященном театру.

Женский портрет. Гоголя. 1820-е

В развернувшейся в свое время ожесточенной полемике между "западниками" и "славянофилами" Гоголь не пожелал примкнуть ни к тому, ни к другому стану, ибо слишком ясно видел достоинства и недостатки тех и других. Он писал об этих спорах: "...все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета". И снова многие сочли суждения его противоречивыми. Может быть, отчасти отсюда родилось и еще одно обвинение, которое постоянно предъявлялось Гоголю и при жизни, и впоследствии: обвинение в неискренности и ханжестве. Сомнения такого рода вызывали даже самые задушевные, самые лирические его произведения, такие, например, как "Авторская исповедь" или "Ночи на вилле". Странно, удивительно. Почему, когда мы читаем воспоминания декабристов или Тургенева, даже Боборыкина, Горького наконец, почему нам и в голову не приходит усомниться в правдивости авторов. Хотя правдивость последнего (скажем, в воспоминаниях о Толстом или о Чехове) как раз вполне могла бы вызвать сомнения. Когда же дело доходит до Гоголя, все почти уверены, что он притворяется, хитрит, ханжит, в лучшем случае — фантазирует. Близко знавший Гоголя писал: "Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти". На подобное недоверие к Гоголю со стороны исследователей мы и наталкиваемся сразу же при переходе непосредственно к нашей теме: как Гоголь относился к женщинам?

В развернувшейся в свое время ожесточенной полемике между "западниками" и "славянофилами" Гоголь не пожелал примкнуть ни к тому, ни к другому стану, ибо слишком ясно видел достоинства и недостатки тех и других. Он писал об этих спорах: "...все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета". И снова многие сочли суждения его противоречивыми. Может быть, отчасти отсюда родилось и еще одно обвинение, которое постоянно предъявлялось Гоголю и при жизни, и впоследствии: обвинение в неискренности и ханжестве. Сомнения такого рода вызывали даже самые задушевные, самые лирические его произведения, такие, например, как "Авторская исповедь" или "Ночи на вилле". Странно, удивительно. Почему, когда мы читаем воспоминания декабристов или Тургенева, даже Боборыкина, Горького наконец, почему нам и в голову не приходит усомниться в правдивости авторов. Хотя правдивость последнего (скажем, в воспоминаниях о Толстом или о Чехове) как раз вполне могла бы вызвать сомнения. Когда же дело доходит до Гоголя, все почти уверены, что он притворяется, хитрит, ханжит, в лучшем случае — фантазирует. Близко знавший Гоголя писал: "Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти". На подобное недоверие к Гоголю со стороны исследователей мы и наталкиваемся сразу же при переходе непосредственно к нашей теме: как Гоголь относился к женщинам?

Женский портрет. Гоголя. 1820-е

О личной жизни известно очень и очень мало. В 1829 году Гоголь внезапно уезжает из Петербурга за границу. Исследователи ломают себе голову — почему? Зачем? Он достаточно ясно и романтически взволнованно пишет матери о причинах отъезда, но ему, как всегда, не верят. Публикатор и комментатор писем Гоголя Шенрок пишет: "Гоголь ссылается то на неудачу, то на любовь, то на болезнь, не заботясь даже о последовательности в объяснениях". А зачем нужна тут последовательность? Ему вторит протоиерей : Гоголь "...в объяснение этого поступка выдумывал потом всякие небылицы (о страстной любви и т. п.)". Между тем в письме ясно сказано, что влечет его в странствия некое существо; он просит мать: "Но ради Бога, не спрашивайте ея имени. Она слишком высока, высока!" И послана на жизненном пути, дабы "лишить меня покоя, расстроить шатко-созданный мир мой". Разве не естественно, не в стиле времени представить себе, что юный провинциал-романтик, автор "Ганца Кюхельгартена" отчаянно влюбился в высокопоставленную светскую даму или девицу и в сердечном порыве очертя голову помчался вслед за ней за границу? Может быть, такой и должна быть первая любовь? Прошли годы. В Петербурге Гоголь знакомится с семьей Виельгорских. Семья аристократическая, близкая ко двору. Мать, Луиза Карловна — подруга императрицы. Люди образованные и добрые, они сердечно приняли Гоголя, оценили его талант, уловили, по-видимому, "особость" "своеобычного молодого человека", как называет его в своих воспоминаниях. Особенно подружился Гоголь с младшей дочерью Виельгорских Анной Михайловной, прозванной в семье Нозинькой. Нозинька делится с ним своими стремлениями, сомнениями, надеждами, просит его советов по всем волнующим ее вопросам, во всех трудных или важных обстоятельствах. Случилось так, что Гоголь был в Риме в апреле-мае 1839 года, когда там на вилле княгини Зинаиды Волконской жил или, вернее, умирал от чахотки молодой Иосиф Виельгорский. Гоголь был последним, кто видел его живым, он проводил ночи у постели умирающего юноши и он же выехал навстречу матери его, Луизе Карловне, и первым сообщил ей горестную весть. Вполне возможно, что именно по просьбе семьи он описал последние дни жизни их любимого сына и брата ("Ночи на вилле"). Отрывок этот при жизни Гоголя никогда не печатался, но можно предположить, что рассказ этот, исполненный трагического лиризма, еще более сблизил Гоголя с семейством Виельгорских. По утверждению Зеньковского, Гоголь делал предложение . Может быть, Гоголь в самом деле был влюблен в Нозиньку и на свое предложение получил отказ. При всем либерализме и простоте обращения Виельгорские все же вряд ли могли согласиться на брак дочери с небогатым и "худородным" малороссом. Такое родство могло к тому же не понравиться и императрице. вышла за Шаховского — фамилия говорила сама за себя, не чета  Гоголю-Яновскому. Впрочем, мы уже говорили, что о личной жизни Гоголя почти ничего не известно.

Гоголю-Яновскому. Впрочем, мы уже говорили, что о личной жизни Гоголя почти ничего не известно.

-Россет. . Петр Соколов.

Прошли еще годы. Гоголь познакомился и подружился с -Россет. Когда-то одна из первых придворных красавиц, умница и очаровательница, Александра Осиповна была собеседницей и Жуковского, и Вяземского, и Пушкина. Последний так писал о ней в одном из стихотворений: Она мила — скажу меж нами - Придворных витязей гроза, И можно с южными звездами Сравнить, особенно стихами, Ее черкесские глаза. Она владеет ими смело, Они горят огня живей... Позднее Александре Осиповне пришлось покинуть двор и Петербург — муж ее был назначен губернатором Калуги. В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголь опубликовал в несколько переработанном виде некоторые свои письма к Александре Осиповне. Письма эти (как и другие из "Выбранных мест...") подвергались не раз осуждению и насмешкам. Даже такой деликатный человек, как , и тот не удержался и вложил в уста Базарова следующие слова: "...я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше". Впрочем, Тургенев относился к герою "Отцов и детей" весьма двойственно и хотел лишь отразить настроения молодежи 60-х годов XIX в. Был ли Гоголь влюблен в Александру Осиповну? Многие в этом не сомневались, в частности Сергей Тимофеевич Аксаков. Он пишет: "Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны". Если и так, мудреного ничего нет — Александра Осиповна и в сорокалетнем возрасте, который считался в те времена старушечьим, была неотразима. Стоит прочитать письма Ивана Аксакова, человека умного и достаточно волевого, из которых довольно ясно видно, насколько была велика власть над ним Александры Осиповны. Но с Гоголем все было совсем по-другому. Если и была любовь, то совершенно иного рода, чисто духовная. Недаром одно из писем к Александре Осиповне (29 ноября 1842г.) Гоголь подписывает так: "Любящий без памяти Вашу душу". Это то, немногое, что известно о личной жизни Гоголя. Тайна исчезновения черепа Гоголя

Череп Гоголя был украден из гроба покойного в 1909 году. Детали этого преступления долгое время были государственной тайной, даже при советской власти, которая к этому вандализму отношения не имела. Только в эпоху Горбачева архивы КГБ, куда была отправлена эта информация, были частично открыты и стали достоянием историков. Первые материалы о могиле Гоголя печатались в сборниках "Русский архив", позднее эта история стала предметом специального исследования краеведа Петра Паламарчука.

Могила Гоголя на Новодевичьем кладбище

В 1931 году, в рамках кампании по борьбе с религией, было принято решение о закрытии Даниловского монастыря в Москве, а заодно и кладбища на его территории. Оставшихся монахов выселяли, монастырь перестраивали под нужды приемника для беспризорных детей, а наиболее выдающиеся могилы переносили на главное кладбище СССР — Новодевичье. Главной заботой работников НКВД, которые осуществляли эту акцию, были могилы поэта Николая Языкова и писателя Николая Гоголя. Для придания хоть какой-то декорации общественного согласия на совершения подобного вандализма, на кладбище в момент вскрытия могил были приглашены литераторы, среди которых известны имена писателей В. Лидина и В. Катаева. С могилой Языкова проблем не было. А вот гроб Гоголя преподнес сюрприз. Гроб классика находился в каменном склепе. На разрушение кладки и извлечение гроба ушла масса времени. Наконец гроб вытащили. Открыли крышку: вот так номер! Остов классика был одет в серый сюртук, который хорошо сохранился. Кости рук были сложены на груди, кости ног покоились в сапогах, а вот главной детали — черепа — не было! Об этой чертовщине было немедленно доложено Сталину, который взял дело на особый контроль: всех свидетелей предупредили о жестокой каре за разглашение тайны. На этом месте версии происходящего начинают противоречить друг другу. По одной, пропажа черепа никак не сконфузила писателей. Катаев захватил с собой на кладбище ножницы, которыми вырезал из полы гоголевского сюртука кусок ткани для того, чтобы позже сделать переплет для своего первого издания "Мертвых душ". Лидин также получил кусок ткани на память. Из допроса монахов монастыря выяснилось, что накануне столетия со дня рождения Гоголя () в 1909 году, на кладбище проводилась реставрация могилы великого классика. Обновили ограду, укрепили свод подземного склепа: вот тут-то и появился на кладбище известный московский коллекционер, миллионер Бахрушин. Бахрушины были известными капиталистами, скупщиками скота, суконщиками, исполнителями военных заказов. Алексей Бахрушин был весьма экстравагантной личностью тогдашней Москвы. Ум, энергия, глубокая эрудиция сочетались в нем с цинизмом и безумным азартом собирателя. Он собирал театральные реликвии. Ради своей страсти он был готов буквально на все. Ему удалось скупить тысячи уникальных вещей. После революции Бахрушин был вынужден передать всю свою коллекцию народной власти. Ленин лично предложил назвать музей его именем и назначил директором. И сегодня театральный музей имени Бахрушина, готический дворец напротив Павелецкого вокзала - самое грандиозное специализированное собрание Москвы. В музее насчитывается 1 миллион экспонатов. Библиотека музея насчитывает 60 тысяч томов. Рукописный фонд хранит редчайшие рукописи. Этот-то пленник страсти и решился на святотатство. За хорошие деньги кто-то из могильщиков украл для Бахрушина бесценный раритет. По слухам, череп Гоголя хранился в кожаном медицинском саквояже, среди анатомических медицинских инструментов. Так Бахрушин хотел обезопасить череп Гоголя в случае случайной находки: мало ли что держит в саквояже патологоанатом. Смерть Бахрушина в 1929 году, видимо, навсегда унесла тайну нынешнего местонахождения черепа в могилу. С сегодняшним российским менталитетом уже трудно понять, зачем, собственно, Советская власть решила засекретить историю, к которой не имела никакого отношения. Так или иначе, обезображенные останки Гоголя были опущены в новую могилу, над которой по распоряжению Сталина был поставлен парадный бюст, а прежний каменный крест и надгробная Голгофа были выброшены.

Основные даты жизни и творчества

1809, 20 марта (1 апреля) — родился в селе Сорочинцы Полтавской губeрнии в семье небогатого украинского помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и Марии Ивановны, урождённой Косяровской. Детство провел в семье родителей в имении Васильевка Миргородского уезда. 1818-19 — Гоголь обучается в Полтавском военном училище. 1820-21 — берёт уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского. 1821 — Николай принят в Нежинскую гимназию высших наук князя Безбородко. Рождение его сестры Анны. Ещё в гимназические годы Гоголь увлекается живописью, участвует в спектаклях, исполняя комические роли. 1825-27 — первые литературные опыты Гоголя: стихотворение "Новоселье", не сохранившаяся трагедия "Разбойники", повесть "Братья Твердиславичи", сатира "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан"и др. 1828 — окончание обучения в Нежинском лицее, отдых в родовом имении в Васильевке. Отъезд в Санкт-Петербург вместе в другом . 1829 — под псевдонимом В. Алов издаёт "идиллию" в стихах "Ганц Кюхельгартен" (написанную в основном ещё в 1827г.), которая получает отрицательную оценку критики. Все нераспроданные экземпляры книги Гоголь сжигает. В июле того же года он уезжает за границу, посещает Любек, Травемюнде, Гамбург. 1829 — по возвращении в Петербург, после неудачной попытки поступить на сцену, Гоголь служит чиновником в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий. 1830-31 — служба канцелярским чиновником в департаменте уделов. В 1830г. Гоголь знакомится с , ёвым, а 20 мая 1831г. — с . В печати начинают появляться сочинения Гоголя: повесть "Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала" (1831), отрывок "Женщина" — первое произведение, подписанное именем Гоголя (1831) и др. "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1931-32) приносят Гоголю всеобщее признание. 1831 — февраль: зачисление младшим преподавателем истории в Патриотический институт. 1832 — Гоголь посещает Москву, где знакомится с , , . Также посещает и в Васильевку. 1833 — решает посвятить себя научной и педагогической деятельности. 1834 — назначен адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории при Санкт-Петербургском университете. Одновременно он принимается за труды по истории Украины и всемирной истории. Исторические изыскания Гоголя способствовали формированию замысла "Тараса Бульбы", трагедии "Альфред" (неоконч.) и др., однако собственно научные его взгляды остались неосуществлёнными (Гоголь опубликовал лишь несколько статей, в том числе "План преподавания всеобщей истории" (1834), "Взгляд на составление МалоРоссии" (1834— Гоголь оставляет университет. Выходят сборники "Миргород", "Арабески". 1835-36 — работа над комедией "Владимир 3-й степени" (неоконч.; отдельные сцены переработаны в "Утро делового человека", "Тяжба", "Лакейская", "Отрывок"), первыми редакциями "Женитьбы" (опубл. 1842) и над "Ревизором", сюжет которого был подсказан Пушкиным. 19 апреля 1936г. в петербургском Александрийском театре состоится первое представление "Ревизора". В том же году "Ревизор" ставится в Москве с участием . Сатирическая сила этого произведения была такова, что автор навлек на себя ожесточённые нападки реакционных кругов. Это и неудовлетворённость петербургской постановкой "Ревизора", низводившей социальную комедию до уровня водевиля, вызывают у писателя глубокую депрессию. 1апреля: первое представление "Ревизора" в Александринском театре в Санкт-Петербурге; 25 мая: премьера "Ревизора" на сцене Малого театра; июнь: отъезд Гоголя за границу. Путешествие в Германию и Швейцарию; ноябрь: прибытие в Париж. 1837 - февраль: известие о гибели ; март: отъезд из Парижа и направление в Рим. 1838 - пребывание в Риме. Общение с художниками. Попытки обратить Н. Гоголя в католичество. Установление дружбы с графом . 1мая: смерть графа ; июнь — сентябрь: путешествие Гоголя во Францию и в Германию; сентябрь: отъезд в Россию; конец октября: после пребывания в Москве Гоголь приезжает в Санкт-Петербург; декабрь: возвращение в Москву. 1840 - май: отъезд из Москвы в сопровождении В. Панова и возвращение в Рим; сентябрь: посещение Вены, Венеции и возвращение в Рим через Флоренцию. 1841 - август: завершение работы над первым томом "Мёртвых душ". Возвращение в Россию; декабрь: запрещение цензурой публикации "Мёртвых душ". 1842 - апрель: разрешение цензурой Санкт-Петербурга публикации "Мёртвых душ"; май: поступление в продажу "Мёртвых душ". Возвращение в Рим и остановка в Гастейне; сентябрь: прибытие в Рим; 9 декабря: премьера "Женитьбы" в Санкт-Петербурге. 1843 - февраль: первая постановка "Женитьбы" и "Игроков". Выход из печати "Сочинений" Гоголя в четырёх томах; май — декабрь: пребывание Гоголя в Германии, затем в Ницце по приглашению ; ноябрь: завершение работы над первым вариантом продолжения "Мёртвых душ". 1845 - январь: поездка в Париж; февраль: возвращение во Франкфурт; июль: сожжение нового варианта второго тома "Мёртвых душ". Публикация переводов Луи Виардо во Франции; октябрь: возвращение в Рим. 1846 - июль: направление в Санкт-Петербург шести первых глав "Выбранных мест из переписки с друзьями"; октябрь: возвращение во Франкфурт; ноябрь: возвращение в Италию. 1847 - публикация "Выбранных мест из переписки с друзьями". Начало отношений, продолжавшихся шесть лет, со своим "духовником", отцом Матвеем Константиновским, с которым познакомился по рекомендации графа 1848 - январь: отъезд в Иерусалим; апрель - май: короткое пребывание на Святой земле и возвращение домой в Васильевку; сентябрь: отъезд в Санкт-Петербург; октябрь: пребывание в Москве. 1849 - июль: поездка по России, возвращение в Москву, проживание у графа Толстого, работа над вторым томом "Мёртвых душ". 1850 - июнь: отъезд в Васильевку; октябрь: посещение Одессы. 1851 - зима: пребывание в Одессе; март: возвращение в Васильевку; май: отъезд в Москву; 10 октября: получение разрешения цензуры на переиздание "Сочинений" Гоголя. 1февраля: последний визит отца Матвея; 11 февраля: сожжение третьего варианта второго тома "Мёртвых душ"; 21 февраля: смерть ; 24 февраля: похороны в Москве.

Основные произведения

Сборники повестей: "Вечера на хуторе близ Диканьки", часть 1, 1831 ("Сорочинская ярмарка", "Вечер накануне Ивана Купала", опубл. 1830 под назв. "Басаврюк", "Майская ночь, или Утопленница", "Пропавшая грамота"), часть 2, 1832 ("Ночь перед Рождеством", "Страшная месть", "Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка", "Заколдованное место"). "Миргород", 1835 (часть 1 - "Старосветские помещики", "Тарас Бульба", нов. ред. 1839-41; часть 2 - "Вий", "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"). "Арабески", 1835 (повести "Невский проспект", "Записки сумасшедшего", "Портрет", 1-я ред.; главы из незаконченного романа "Гетьман"; статьи, в том числе "Несколько слов о Пушкине", "О малороссийских песнях" и др.). Повести: "Нос" (1836), "Коляска" (1836), "Шинель" (1942). Комедии: "Ревизор" (1836), "Театральный разъезд после представления новой комедии" (1842), "Женитьба" (1842), "Игроки" (1842). Поэма (в прозе) "Мёртвые души" (т.1, 1842; т.2 уничтожен автором, частично опубл. 1855). Книга "Выбранные места из переписки с друзьями" (1847).

Николай Гоголь: цитаты, афоризмы, высказывания.

«Какого горя не уносит время?»;

«О, Господи! И так всякой дряни много на свете, а ты еще и жинок

наплодил»;

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива»;

«Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то

пойдёт оно ему и в род в потомство»;

«Я разгадывал науку весёлой и счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним»;

«Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя»;

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы»

«Едва ли есть высшее наслаждение, как наслаждение творить»;

«Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями».