4.3.9. Конструкция полимербетонных лотков должна отвечать следующим требованиям: толщина лотка над гребнем гофра должна быть не меньше 2 см, угол охвата внутренней поверхности трубы лотком должен составлять 90—120°.

Для повышения эксплуатационной надежности монолитных и сборных полимербетонных лотков они по краям вдоль всей трубы должны иметь хорошо уплотненные сливы с углом откоса не менее 45°.

4.3.10. Конструкцией сборного лотка предусматривается применение однотипных блоков.

В каждой секции вдоль трубы требуется укладка 2 блоков. По окружности трубы в зависимости от угла охвата лотка укладывают 6—7 блоков.

Приклейка блоков предусматривается полимеррастворами с заполнителем из песка фракции менее 0,63 мм. Толщина приклеивающего слоя не должна превышать 3 мм. При этом полимерраствор должен заполнять швы между блоками.

Поперечные и продольные швы лотка, перекрытие которых блоками не предусмотрено, заполняют полимербетоном.

Для устройства сливов применяют полимеррастворы с более высоким коэффициентом наполнения по сравнению с полимеррастворами для приклеивающего слоя.

4.3.11. Сборные лотки в зависимости от применяемых материалов могут выполняться в трех вариантах:

из полимербетонных блоков (наиболее морозостойкие и износостойкие);

из бетонных блоков с наружным защитным слоем из полимерраствора толщиной не более 5 мм; блоки укладывают также на полимерраствор (удешевленный);

комбинированный вариант, предусматривающий укладку в средней части лотка полимербетонных блоков, а по краям - бетонных блоков с наружным защитным слоем.

4.3.12. Полимеррастворы с коэффициентом наполнения не менее 1:2 можно применять для лотков и их элементов как дополнительное износостойкое, морозостойкое, антикоррозионное защитное покрытие толщиной 3-5 мм.

4.4. Особенности проектирования на вечномерзлых и пучинистых грунтах

4.4.1. Водопропускные металлические гофрированные трубы на вечномерзлых и пучинистых грунтах следует проектировать, соблюдая нормы и требования действующих нормативных документов: СНиП 2.02.01-83*, СП с учетом свойств грунтов слоя сезонного промерзания (оттаивания) и вечномерзлых грунтов при оттаивании.

4.4.2. Металлические гофрированные конструкции следует проектировать с учетом степени относительного сжатия вечномерзлого грунта основания при оттаивании (табл. 4.4) и характеристик грунтов слоя сезонного промерзания (оттаивания).

Таблица 4.4

Характеристики грунтов

Категория просадочности | Тип основания, относительное | Виды грунтов основания |

I | Слабосжимаемое (прочное) d £ 0,05 | Основания, сложенные скальными породами, крупнообломочными и песчаными грунтами, а также глинистыми грунтами твердой и полутвердой консистенции после оттаивания |

II | Среднесжимаемое 0,05 £ d £ 0.1 | Основания, сложенные глинистыми грунтами тугопластичной и мягкопластичной консистенции, а также песчаными или крупнообломочными грунтами при наличии включений прослоев или линз льда |

III | Сильносжимамое (слабое) 0,1 £ d £ 0,4 | Основания, сложенные глинистыми грунтами текучепластичной и текучей консистенции, а также песчаными или крупнообломочными грунтами с включением прослоев или линз льда; мари с мощностью торфа до 1 м |

IV | Просадочное d > 0,4 | Участки с наличием подземного льда; мари с мощностью торфа более 1 м |

4.4.3. Рекомендуется выполнять расчеты по прогнозу температурного режима в зоне теплового влияния МГК. Результаты расчетов используются при проектировании оснований гофрированных конструкций и фундаментов оголовков (при расчете осадок и назначении строительного подъема).

4.4.4. На вечномерзлых грунтах МГК разрешается применять, как правило, при грунтах I и, в отдельных случаях, при низкотемпературных грунтах II категории просадочности при условии, что суммарная величина осадки грунтов основания в оттаявшем состоянии может быть компенсирована величиной строительного подъема.

4.4.5. При грунтах высокотемпературных II категории просадочности и высоко - и низкотемпературных грунтах III и IV категорий просадочности следует разрабатывать индивидуальные проекты МГК с учетом величины расчетной осадки и обоснованием принятых решений технико-экономическими расчетами. Грунты, имеющие температуру на глубине нулевых амплитуд (глубина, на которой температура вечномерзлого грунта в течение года остается постоянной) минус 1°С и выше, относятся к высокотемпературным, ниже -1°С - к низкотемпературным.

4.4.6. На слабых после оттаивания грунтах целесообразно производить замену грунта, в том числе с устройством армированной подушки. Если требуется устройство подушки под гофрированной конструкцией, то толщину подушки следует принимать равной 0,3D (D ¾ внешний диаметр МГК), но не менее 0,7 м. При песчаных грунтах основания (кроме пылеватых) специальная подушка не устраивается.

4.4.7. Проектировать гофрированные конструкции следует, как правило, исходя из условия наименьшего нарушения естественного состояния мерзлых грунтов.

Во всех случаях, когда это возможно, гофрированные конструкции должны укладываться в тело насыпи без устройства котлованов в мерзлых грунтах.

Следует, как правило, избегать устройства приемных колодцев, глубоких бетонных, железобетонных и других экранов, различных врезок в мерзлые грунты.

Гофрированные конструкции на косогорах при наличии вечномерзлых грунтов следует проектировать по индивидуальному расчету возможной деградации мерзлоты.

4.4.8. Строительный подъем МГК назначают, определяя его ординату под осью насыпи по формуле

D = 1,25Sp – 0,25iL (4.1)

где 1,25—коэффициент запаса, учитывающий возможную более значительную осад - ку оттаивающих грунтов;

Sp —расчетная осадка;

i—уклон трубы;

L—длина МГК.

(4.2)

(4.2)

где S1; S2; S3 —осадки соответственно на входе, в средней части и на выходе.

Сопряжение лотка гофрированной конструкции с руслом проектируют с учетом осадок концевых участков.

4.4.9. При необходимости замены слабого грунта в основании и целесообразности устройства армирования, глубина заменяемого грунта определяется расчетом. Замену следует производить дренирующим грунтом. Если крупность частиц дренирующего грунта удовлетворяет требованиям п. 2.5 настоящей Инструкции, то МГК укладывается непосредственно на замененный грунт.

4.4.10. Очертания и объем грунтовой обоймы вокруг МГК, расположенных на вечномерзлых и пучинистых грунтах, устраивается по обычным нормам.

4.4.11. Оголовки гофрированных конструкций независимо от размера отверстия, как правило, следует применять бесфундаментных типов с выступающим из тела насыпи торцом конструкции, срезанным вертикально или параллельно откосу насыпи. При необходимости увеличения водопропускной способности сооружения рекомендуется использовать гофрированные конструкции большего отверстия или многоочковые трубы.

4.4.12. Противофильтрационные экраны при всех грунтах основания следует применять из глинощебеночной или цементно-грунтовой смеси глубиной, равной толщине подушки.

4.4.13. В качестве дополнительных мероприятий по повышению прочности и устойчивости основания гофрированных конструкций и прилегающих участков насыпи в районах с высокотемпературными вечномерзлыми грунтами рекомендуется устраивать:

- на откосах насыпи каменную наброску толщиной 1— 1,5 м на длине, равной высоте насыпи, но не менее четырех диаметров МГК в каждую сторону от оси МГК (для многоочковых труб—от оси крайнего очка) на высоту не менее 1 м над верхом МГК (либо до верха насыпи);

- теплоизолирующие прослойки из пенополистирола под концевыми участками МГК;

- комплексное применение каменной наброски.

4.4.14. В местах с местными понижениями (углублениями), заполненными водой и находящимися в непосредственной близости от зоны проектируемой гофрированной конструкции, необходимо предусматривать заполнение понижений местным глинистым грунтом с уплотнением до уровня максимальной плотности.

4.5. Особенности проектирования металлических гофрированных конструкций

большого диаметра

4.5.1. При низкой высоте насыпи, не позволяющей использовать гофрированные конструкции круглого сечения, необходимо использовать МГК пониженной высоты: арки, горизонтальные эллипсы и трубные арки.

4.5.2. При выборе формы поперечного сечения гофрированной конструкции следует учитывать, что при одной и той же постоянной и временной нагрузке, действующей на конструкцию, величина давления грунта на оболочку (отпор) будет зависеть от формы ее поперечного сечения.

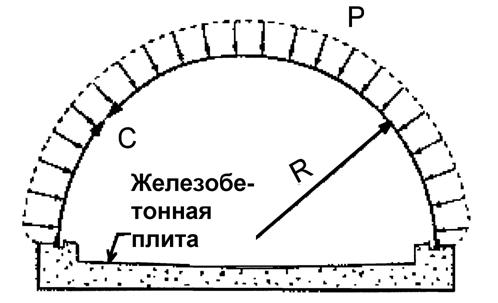

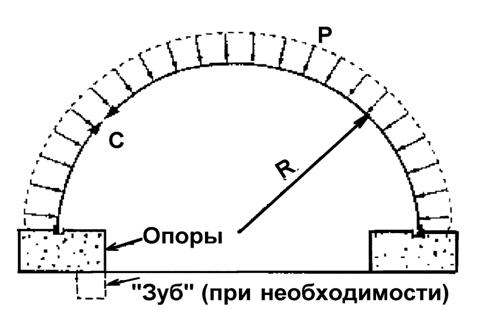

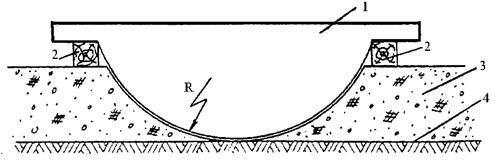

4.5.3. Гофрированная конструкция арочного типа должна быть закреплена в опорных швеллерах, которые устанавливаются на бетонной плите или фундаменте. Давление грунта на МГК приблизительно одинаково по всему периметру арки (рис. 4.4 и 4.5).

|

Рис. 4.4. Распределение давления грунта на МГК арочного типа на железобетонной плите |

|

Рис. 4.5. Распределение давления грунта на МГК арочного типа на бетонных фундаментах |

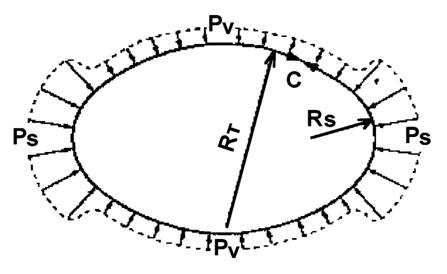

4.5.4. При использовании МГК эллиптического типа возникает высокое боковое давление грунта на оболочку (рис. 4.6). Грунтовая засыпка в данных зонах должна быть достаточно уплотнена, чтобы препятствовать перемещениям стенок гофрированной конструкции в горизонтальном направлении.

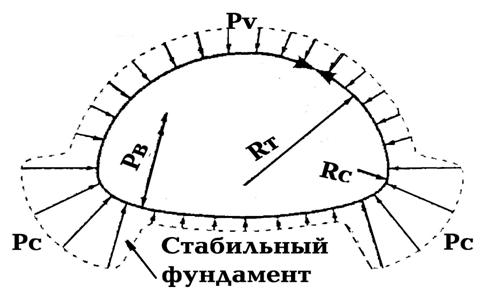

4.5.5. При применении МГК в виде трубной арки также следует учитывать высокое боковое давление грунта на металлическую конструкцию (рис.4.7).

|

Рис. 4.6. Распределение давления грунта на МГК эллиптического типа |

|

Рис. 4.7. Распределение давления грунта на МГК в случае применения трубной арки |

4.6. Фундаменты

4.6.1. Глубина заложения фундаментов оголовков МГК на скальных грунтах, на гальке и гравии, щебенистых, гравелистых песках и песках средней крупности не нормируется. Глубина заложения фундаментов оголовков при всех прочих грунтах должна быть не менее чем на 0,25 м ниже расчетной глубины сезонного промерзания с учетом местных условий.

4.6.2. Фундаменты оголовков на пучинистых грунтах следует рассчитывать с учетом воздействия касательных сил морозного пучения грунта в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

4.6.3. При решении вопроса о расположении водопропускных сооружений из МГК следует размещать их на прочных и устойчивых основаниях. Вынос сооружений на склон лога допускается только при специальном обосновании.

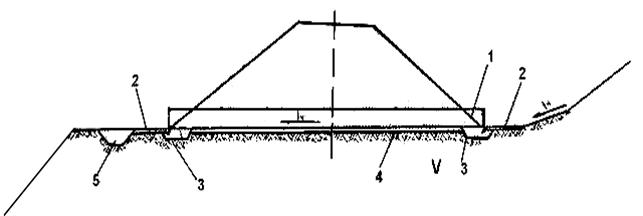

4.6.4. Металлические гофрированные конструкции на косогорах надлежит укладывать на естественное основание с уклоном, близким уклону лога, либо на отсыпке земляного полотна из скального грунта, с расположением выхода из МГК выше дна лога с устройством бермы (рис.4.8).

Уклон лотка гофрированной конструкции замкнутого сечения не должен превышать 0,03. На основании технико-экономических расчетов допускается увеличить уклон МГК до 0.05. Применение более крутых уклонов допускается при индивидуальном проектировании со специальными мероприятиями гашения скорости внутри конструкции и на выходе (лотки повышенной шероховатости, водобойные колодцы и др.), либо при применении МГК арочного типа.

Под выходной частью гофрированной конструкции следует устраивать дренирующую отсыпку (обратный фильтр), препятствующую вымыванию (выносу) частиц грунта по подошве насыпи.

Тип и размеры укреплений откосов насыпи определяются в соответствии, с гидравлическими расчетами.

|

Рис. 4.8. Схема размещения МГК на косогоре 1 - входной оголовок (без скоса); 2 - укрепление русла; 3 - противофильтрационный |

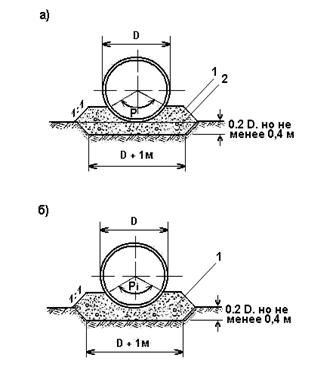

4.6.5. Конструкция основания МГК должна отвечать принципиальным схемам, приведенным на рис. 4.9.

|

|

Рис.4.9. Конструкция основания а - с устройством верхней части подушки после укладки трубы; б - с предварительным устройством ложа; в - с отсыпкой нулевого слоя и устройством ложа; г - с заменой грунта. 1 - первый этап отсыпки подушки; 2 - второй этап отсыпки подушки; 3 - нулевой слой; 4 - замена грунта основания скальной отсыпкой. Р = 120° ; Pi = 90° |

4.6.6. Нулевой слой грунта, в котором устраивается ложе, можно отсыпать непосредственно на естественное основание (удаляя только растительный покров), если оно сложено песчаными (кроме пылеватых) или крупнообломочными грунтами. В этом случае естественное основание под гофрированной конструкцией должно быть уплотнено по всей длине конструкции и на ширине не менее 4 м в каждую сторону от МГК.

При устройстве основания с заменой грунта целесообразно применение армирования. Уплотнение грунта армированных слоев должно выполняться до уровня 0.95 максимальной стандартной плотности.

4.6.7. Для предотвращения подмыва основания гофрированной конструкции (при наличии подушки и без нее) следует предусматривать по концам конструкции противофильтрационные экраны из железобетона, бетона, цементно-грунтовой или глинощебеночной смесей либо из гофрированного металла.

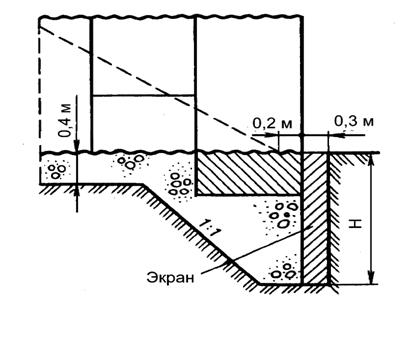

Железобетонные и бетонные экраны следует применять для МГК, сооружаемых на мелкопесчаных основаниях. Глубина заложения железобетонных и бетонных экранов должна быть не менее, чем на 0,25 м ниже расчетной глубины сезонного промерзания с учетом местных условий (рис. 4.10).

|

Рис. 4.10. Противофильтрационный экран из бетона |

Противофильтрационные экраны из цементно-грунтовой или глинощебеночной смесей применяют для гофрированных конструкций, сооружаемых на глинистых грунтах. Эти экраны должны укладываться на ширину подушки, иметь длину вдоль оси МГК не менее 2 м и глубину не менее глубины сезонного промерзания.

При сооружении МГК на основании из крупнопесчаных скальных и крупнообломочных грунтов применяют цементно-грунтовые, глинощебеночные или бетонные экраны с глубиной заложения, равной толщине подушки.

4.6.8. Грунтовая обойма вокруг гофрированных труб диаметром до 3 метров, устраиваемая без армирования на ширине не менее 4 м с каждой стороны трубы и высотой не менее 0,5 м над верхом конструкции, должна быть отсыпана грунтами, соответствующими требованиям п.2.5.

Геометрические размеры армированной грунтовой обоймы назначаются по расчету в зависимости от принятого уровня снижения величины горизонтальных напряжений. При этом ширину по верху обоймы рекомендуется назначать не более D а в уровне горизонтального диаметра (1,0-1,5)D в каждую сторону от оси сооружения.

5. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Общие положения

5.1.1. Строительно-монтажные работы по сооружению МГК должны производиться по утвержденному проекту производства работ, составленному на основании рабочих чертежей специализированными бригадами, которые выполняют все работы по возведению сооружения.

Сооружение МГК при отсутствии грунтоуплотняющих машин и ручных механизированных трамбовок не допускается.

5.1.2. Сооружение МГК при отрицательной температуре воздуха, а также при положительной температуре воздуха и наличии вечномерзлых грунтов должно производиться в кратчайшие сроки без перерыва в выполнении следующих отдельных основных операций и всех работ в целом:

• рытье котлована;

• отсыпка подушки на полную ее высоту;

• установка смонтированной трубы;

• устройство грунтовой обоймы (призмы) до уровня горизонтального диаметра.

5.2. Транспортирование элементов и конструкций МГК

5.2.1. Металлоконструкции с завода на объекты сборки МГК (стройплощадки) следует по возможности доставлять без промежуточных перегрузок.

На стройплощадках должны быть организованы места для складирования элементов, сборки секций МГК, устройства лотков и дополнительного защитного покрытия.

5.2.2. При перевозке металлоконструкций необходимо принимать меры против повреждения цинкового и дополнительного покрытий предотвращения деформации элементов (см. п. п. 5.2.5-5.2.7).

Погрузку и разгрузку элементов конструкции и пакетов следует производить автомобильными кранами с применением специальных стропов и траверс.

Запрещается:

- подъем элементов или пакетов со строповкой за отверстия;

- сбрасывание элементов или пакетов из них и секций МГК с транспортных средств.

5.2.3. При погрузке на железнодорожный состав нормальной колеи и разгрузке с него пакетов элементов и секций МГК должны выполняться требования "Технических условий погрузки и крепления грузов", Москва, 1990, «Транспорт».

5.2.4. Складирование пакетов гофрированных элементов должно обеспечивать удобство строповки и осмотра их. Пакеты элементов следует укладывать вертикально (на ребро) в штабеля с применением деревянных прокладок; в штабель укладывать не более трех рядов пакетов.

Замкнутые секции МГК диаметром до 3-х метров следует укладывать по высоте не более чем в три ряда на деревянные подкладки.

5.2.5. Пакеты элементов в железнодорожный подвижной состав следует устанавливать в вертикальном положении (на ребро) не более чем в два ряда, применяя необходимое крепление и прокладки из досок.

При погрузке на бортовые машины пакеты гофрированных элементов необходимо размещать в один ряд, устанавливая их на ребро. Между пакетами следует укладывать прокладки из досок или брусьев.

Размещение пакетов гофрированных элементов на транспортных средствах должно при транспортировке исключать возможность неупругих деформаций гофров, повреждения защитного покрытия элементов и секций МГК, а также их монтажных отверстий.

5.2.6. Погрузку секций на автомашины и разгрузку их следует осуществлять автомобильным краном. Строповку секций необходимо производить пеньковым канатом или тросом с прокладкой, из брезента или другого материала, исключающего возможность повреждения цинкового и дополнительного защитного покрытия.

5.2.7. При погрузке на транспортные средства элементов и секций МГК с нанесенным дополнительным защитным покрытием их следует укладывать на опорные брусья с прибитыми к ним жгутами дорнита или прокладками, покрытыми разделительными прослойками парафинированной или битуминированной бумаги.

5.3. Устройство основания

5.3.1. Устройство естественного основания, в том числе с заменой грунта, металлических гофрированных конструкций диаметром до 3-х метров должно включать комплекс работ, который необходимо выполнять для обеспечения равномерного и надежного опирания конструкции на грунт, уплотненный до 0,95 максимальной стандартной плотности.

При устройстве песчаной подушки на естественном основании или на подготовленном грунтовом основании (при замене грунта), до вырезки ложа под гофрированную конструкцию грунт подушки также подлежит уплотнению до 0,95 максимальной стандартной плотности.

Для водопропускных сооружений и металлических гофрированных элементов (круглых труб диаметром более 3-х метров, труб пониженной высоты, эллипсовидных) при замене грунта основания может устраиваться его армирование. На скальных и полускальных основаниях армирование не устраивается.

5.3.2. Работы по подготовке основания включают:

- вырезку котлована на глубину подушки;

- укладку грунта подушки;

- уплотнение грунта естественного основания и подушки под трубу грунтоуплотняющими машинами;

- устройство армирования основания;

- нарезку ложа под трубу приспособленным для этой цели автогрейдером, оборудованным специальным профильным ножом, или бульдозером с аналогичным оборудованием отвала.

5.3.3. Грунт подушки или грунт, укладываемый взамен слабого грунта основания, следует отсыпать в котлован и уплотнять слоями. Каждый слой толщиной не более 0,6 м должен быть уплотнен не менее, чем за два прохода по одному следу. При уплотнении грунта пневмошинными катками толщину слоя следует принимать 0,2 или 0,3 м. После уплотнения подушки следует отсыпать нулевой слой грунта и уплотнить его, используя те же машины и ту же технологию, что и при устройстве подушки.

Если МГК устанавливается непосредственно на грунтовую подушку, то ее поверхности придается требуемый строительный подъем. Правильность строительного подъема контролируется нивелировкой не менее чем в трех точках: под осью пути и концами МГК.

5.3.4. Если проектом предусмотрена отсыпка нулевого слоя грунта на предварительно уплотненное основание, то последнее в этом случае должно быть уплотнено на ширине не менее одного диаметра в каждую сторону от оси трубы для одноочковых и для многоочковых труб. Расстояние между многоочковыми трубами должно быть не менее 0,5D для труб диаметром до 3-х метров и не менее 1,5 метров для остальных.

5.3.5. При устройстве основания, когда в нем необходима вырезка ложа под трубу, ее следует производить автогрейдером, оборудованным профилированным ножом, или начерно бульдозером с последующей отделкой вручную по шаблону с радиусом криволинейной кромки, равным радиусу МГК по средней линии гофров. Отклонение профиля грунтового ложа от шаблона не должно превышать 2-3 см.

5.3.6. После установки МГК в проектное положение на профилированное ложе следует перед устройством грунтовой обоймы производить подсыпку грунта в зазоры между поверхностью нижней части МГК и грунтовым ложем и его уплотнение бензиновыми или дизельными трамбовками с подштыковкой во впадинах гофров. Трамбовки при уплотнении грунта размещаются на расстоянии 5 см от гребней гофров.

Нулевой слой грунтовой обоймы непосредственно возле трубы МГК следует доуплотнять виброкатками за один - два прохода машины вдоль стенок трубы. В случае использования для уплотнения грунта обоймы пневмокатков доуплотнение нулевого слоя возле стенок МГК следует производить ручными трамбовками или виброплитами.

Если МГК устанавливают на плоское основание, то подсыпка грунта в нижние четверти МГК с уплотнением трамбовками или виброплитами с подштыковкой производится до охвата МГК грунтом не менее чем на 120°. Последующее уплотнение грунта возле МГК производят также, как при профилированном ложе.

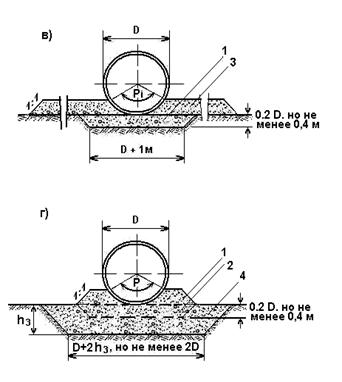

|

Рис.5.1. Вырезка грунтового ложа по шаблону 1 - шаблон; 2 - подкладка из брусьев; 3 - нулевой слой; 4 - верх подушки. |

5.3.7. При устройстве основания в зимнее время для замены грунта основания и устройства подушки разрешается применять только сухой, несмерзшийся грунт и уплотнять его трамбующими машинами по мере отсыпки, не допуская смерзания в рыхлом состоянии.

5.3.8. Котлованы под противофильтрационные экраны следует отрывать параллельно с подготовкой котлована под подушку и после удаления воды заполнять (в зависимости от требований проекта) бетоном, глино-щебеночной или цементно-грунтовой смесью с послойным уплотнением виброплитами.

5.4. Монтаж

5.4.1. Общие положения

5.4.1.1. В зависимости от местных условий монтировать трубы диаметром до 3-х м с болтовыми стыками внахлестку на строительной площадке следует из секций, предварительно собранных из отдельных элементов. Водопропускные сооружения арочного типа и МГК больших диаметров монтируют из отдельных элементов на стройплощадке. Рекомендуется в этом случае на полигонах проводить контрольную сборку и укрупнение элементов.

Когда возможна доставка секций МГК на объект автотранспортом или тракторами и установка их краном, особенно в районах с расчетной минимальной температурой наружного воздуха ниже минус 40°С способ монтажа из секций и укрупненных элементов должен быть основным. При этом рекомендуется производить монтаж МГК "с колес" сразу в проектное положение.

Длину секций следует назначать исходя из заданных проектных длин МГК и рекомендуется принимать не более 10м. В промежуточных секциях число звеньев должно быть нечетным

5.4.1.2. Сборку МГК следует осуществлять согласно монтажной схеме, определяемой в проекте производства работ. Монтажная схема должна предусматривать: порядок установки гофрированных элементов при сборке и объединении секций, порядок перевозки секций, порядок установки болтов, схему специальных стяжек, оснастки и подмостей для крепления МГК диаметром более 2 м в поперечном сечении во время сборки.

5.4.1.3. В комплект инструментов для монтажа МГК должны входить торцевые ключи, ломики, крюки с кольцами, электрические или пневматические гайковерты, молотки, 10 монтажных болтов длиной 75 мм того же диаметра, что и рабочие болты. Эти болты следует применять для временной стяжки гофрированных листов и они не должны оставаться в конструкции.

5.4.1.4. Проект производства работ должен учитывать особенности установки металлоконструкций в проектное положение в зависимости от верхнего очертания подушки под МГК. При основании, спланированном без устройства ложа, для труб диаметром до 3-х м допускаются монтаж трубы рядом с проектной осью с последующей накаткой трубы в проектное положение. При спрофилированном основании ложа секции трубы следует устанавливать краном и объединять на месте.

5.4.1.5. Монтаж МГК со скошенными оголовками должен начинаться со сборки фундаментной части низового оголовка с последующей укладкой металлических конструкций сооружения (секций, элементов) и завершением устройства оголовков.

5.4.2. Сборка секций и укрупнение элементов на полигоне

5.4.2.1. Перед сборкой секций труб диаметром до 3-х м и укрупнением элементов МГК больших диаметров выполняются подготовительные работы: размещаются пакеты с гофрированными элементами, окаймляющие уголки, ящики с крепежом, необходимый инструмент и, если требуется, передвижная электростанция и компрессор.

5.4.2.2. Рекомендуемая последовательность установки элементов при сборке секций:

- собрать звенья в вертикальном положении (элементы устанавливают на ребро) с постановкой ограниченного числа болтов (3-4 болта) в середине продольных стыков. При этом один торец элемента должен находиться на наружной поверхности звена, а другой - на внутренней. Во втором ряду продольного стыка не должно быть отверстий на наружных гребнях волн, в правильно собранных звеньях МГК все марки элементов должны быть видны;

- звенья последовательно устанавливать в горизонтальное положение на деревянные брусья, уложенные вдоль секций МГК так, чтобы продольные стыки в них были на одном уровне, а расположение нахлеста элементов в соединяемых звеньях было строго одинаково;

- в секцию звенья объединяют стандартными элементами. При установке этих элементов в местах стыковки трех листов не допускается соприкосновение двух листов, входящих в одно звено. Каждый соединительный элемент должен одним торцом входить в зазор между элементами ранее собранных звеньев. Продольные стыки в звеньях следует располагать с перевязкой - взаимной сдвижкой на величину, равную одному - четырём шагам отверстий поперечных стыков. Величину сдвижки для каждой отдельной МГК принимают постоянной;

- при установке соединительных элементов (сборке секций и их объединении) болты в количестве 3-4 шт. наживляют вначале в средних частях продольных и поперечных стыков;

- после объединения в секцию необходимого количества звеньев устанавливают остальные болты. Последними ставятся болты в местах соединения трех элементов;

- болты затягиваются электрическими или пневматическими гайковертами, обеспечивающими величину момента затяжки 15-20 кгс*м, а также торцевыми и накидными гаечными ключами. При затяжке болтов необходимо следить за правильностью положения плосковыпуклых и плосковогнутых шайб.

5.4.2.3. При сборке укрупненных элементов и секций МГК болты в продольных стыках следует ставить на расстоянии не менее 15 см от торцов концевых звеньев секции. Поставленные в концевых звеньях болты не должны затягиваться, чем облегчается постановка стандартных элементов с заведением их в зазоры продольных стыков между элементами торцевых звеньев.

5.4.3. Монтаж труб диаметром до 3-х метров из секций

5.4.3.1. Монтаж трубы следует осуществлять на спланированном основании по оси трубы (либо рядом). Секции укладывают на деревянные брусья для беспрепятственной постановки болтов в нижней части.

5.4.3.2. Секции в проектное положение, как правило, следует устанавливать автомобильным краном. При строповке секций должны быть приняты меры, исключающие возможность повреждения защитного покрытия. Стропы размещают на расстоянии четверти длины секции от их торцов. Рекомендуется строповку выполнять с прокладками из дорнита

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |