bj – коэффициент динамичности, соответствующий j-ому тону собственных колебаний, принимаемых согласно п.2.6* СНиП II-7-81*;

![]() - коэффициент, учитывающий поглощение энергии и принимаемый по формуле (3.5.4).

- коэффициент, учитывающий поглощение энергии и принимаемый по формуле (3.5.4).

hij – коэффициент формы колебаний, определяемый по формуле

(3.5.3)

(3.5.3)

где xij – смещения I-ой точки сооружения по j-ой форме колебаний,

aк – параметр, определяемый проекцией единичного вектора направления воздействия на направления К-ой обобщенной координаты; величина aк принимается равной 1, если обобщенное перемещение совпадает с направлением воздействия, в частности, при горизонтальном воздействии равны 1 значения aк для масс, имеющих горизонтальные смещения и 0 для масс, имеющих вертикальные смещения. Для всех масс грунтового основания aк=0.

3.5.10. Коэффициент ![]() , учитывающий поглощение энергии, определяется в зависимости от коэффициента неупругого сопротивления gj по j-ой форме колебаний, категории грунтов и периода j-го тона колебаний конструкции по формуле

, учитывающий поглощение энергии, определяется в зависимости от коэффициента неупругого сопротивления gj по j-ой форме колебаний, категории грунтов и периода j-го тона колебаний конструкции по формуле

(3.5.4)

(3.5.4)

где gэ = 0.1; 0.16 и 0.22 соответственно для грунтов I, II и III категорий;

gj - коэффициент неупругого сопротивления по форме j, определяемый по формуле 3.5.6.

t3 – продолжительность землетрясений, принимается при отсутствии сейсмологических данных, равной 20с;

3.5.11. Периоды колебаний Tj и собственные формы колебаний xij находятся путем решения собственной проблемы для матриц М-1R или DM, где М – матрица инерции, R – матрица жесткости, D– матрица податливости сооружения. Элементы xij являются собственными векторами указанных матриц, а периоды связаны с собственными числами lj и nj матриц М-1R и D соответственно следующей зависимостью

(3.5.5)

(3.5.5)

3.5.12. Коэффициент неупругого сопротивления по формам колебаний gj определяется по формуле

(3.5.6)

(3.5.6)

где ![]() - элементы матрицы гистерезисного демпфирования Вс,

- элементы матрицы гистерезисного демпфирования Вс,

n – число степеней свободы системы,

nf – число учитываемых степеней свободы.

3.5.13. Матрицы R и M, используемые в п.3.5.11, строятся стандартными методами строительной механики. Матрица Bс строится теми же методами и с использованием тех же программных средств, что и матрица жесткости R, но с заменой модулей упругости элементов конструкции Ek на соответствующие произведения  , где

, где ![]() – коэффициент неупругого сопротивления k-го элемента конструкции. Вместо матриц R и Bс можно вычислять обратные к ним матрицы: матрицу податливости D=R-1 и матрицу Bс-1.

– коэффициент неупругого сопротивления k-го элемента конструкции. Вместо матриц R и Bс можно вычислять обратные к ним матрицы: матрицу податливости D=R-1 и матрицу Bс-1.

3.5.14. Коэффициенты неупругого сопротивления ![]() для элементов системы допускается принимать по таблице 3.2

для элементов системы допускается принимать по таблице 3.2

Таблица 3.2

Коэффициенты неупругого сопротивления

Материал | Коэффициенты | |

по п. 3.4.8 | по п. 3.4.16 | |

Сталь | 0.03 | 0.05 |

Бетон и железобетон | 0.07 | 0.1 |

Грунт насыпи и основания | 0.12 | 0.2 |

Подвижной состав железных дорог | 0.1 | 0.12 |

3.5.15. Усилия в элементах конструкции оцениваются при необходимости по каждой форме колебаний от действия соответствующих сейсмических сил, приложенных статически. Расчетное усилие в i-ом элементе определяется по формуле

. (3.5.7)

. (3.5.7)

Здесь коэффициент erj определяется по формуле:

, (3.5.8)

, (3.5.8)

где

hir – усилие в i-ом элементе по r-ой форме колебаний,

kj – частота j-ой формы колебаний,

gj – коэффициент неупругого сопротивления по j-ой форме колебаний

3.5.16. Расчет гофрированных конструкций с использованием акселерограмм землетрясений в соответствии с п.2.2.б СНиП II-7-81 рекомендуется проводить для конструкций диаметром более 6 метров при расчетной сейсмичности 9 баллов, а при расчетной сейсмичности выше 9 баллов для конструкций диаметром более 3 метров. Расчетная схема МГК с прилегающим массивом грунта назначается в соответствии с рекомендациями раздела 3.4. Коэффициенты неупругого сопротивления конструкции назначаются при этом по таблице 3.3. Расчетные акселерограммы назначаются по данным изысканий и СМР. При отсутствии СМР допускается назначать расчетные акселерограммы в соответствии с «Рекомендациями по назначению уровня сейсмического воздействия на здания различной степени ответственности». Допускается моделирование акселерограмм в соответствии с Приложением 5.

3.6. Расчет стыковых соединений

3.6.1. Расчет продольных стыков внахлестку с соединениями на обычных (невысокопрочных) болтах нормальной точности основан на предположении, что все сдвигающие усилия в стыке воспринимаются болтами. Трение по контактным поверхностям соединяемых элементов не учитывается.

3.6.2. Расчет болтовых соединений продольных стыков производится на суммарные сдвигающие усилия от действия осевой сжимающей силы и изгибающего момента, соответствующего образованию пластического шарнира в стенке трубы.

Расчет ведется в предположении, что усилия между всеми болтами соединения распределяются равномерно.

Расчетное сдвигающее усилие на один болт S определяется по формуле:

![]() , (3.6.1.)

, (3.6.1.)

где

n – число болтов в соединении на единицу длины трубы;

N – расчетное осевое сжимающее усилие на одну волну гофра (длиной l), принимаемое по формуле (3.2.2).

а= 1,2 - коэффициент, учитывающий увеличение сдвигающего усилия в соединении от действия изгибающего момента.

Прочность болтового соединения проверяется по формулам:

при расчете на смятие кромок отверстий в соединяемых элементах

(3.6.2)

(3.6.2)

при расчете на срез болтов

(3.6.3)

(3.6.3)

где t - толщина листа стыкуемых элементов:

d – номинальный диаметр болта;

m – коэффициент условий работы соединения, принимается равным 0,9.

Rbp, Rbs – расчетное сопротивление для болтового соединения при работе кромок стыкуемых элементов на смятие и болта на срез.

3.7. Расчет осадок МГК

Расчет осадок МГК под насыпью при отсутствии вечномерзлых грунтов в основании следует производить с использованием исходных параметров—модуля деформации и объемной массы грунта, мощности геологических слоев в основании, а также высоты насыпи. Расчет осадок на оттаивающих вечномерзлых грунтах производится согласно прогнозу деградации мерзлоты по теплотехническим расчетам.

Расчет осадок МГК, в основании которых сжимаемые грунты подстилаются несжимаемыми (например, скальными), следует производить в зависимости от высоты насыпи и глубины залегания несжимаемых грунтов.

При проектировании МГК должны учитываться результаты проверки обеспечения стабильности насыпи, выполняемой при проектировании земляного полотна.

Расчет осадки производится в соответствии с Приложениями №№ 6, 7 настоящих ТУ и СНиП 2.02.01-83 “Основания зданий и сооружений”.

3.8. Технологические расчеты

Величину строительного подъема проверяют расчетом, исходя из расчетной осадки под осью насыпи высоты Н с учетом уклона и длины трубы. Наименьшее значение строительного подъема должно быть не менее Н/80 при песчаных, галечниковых и гравелистых грунтах основания, Н/50 при глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах основания и Н/40 при грунтовых подушках из песчано-гравелистой или песчано-щебенистой смесей. При расчете строительного подъема учитывают ограничения:

- во избежание застоя воды отметка лотка входного оголовка в начальный период эксплуатации и после стабилизации осадок основания должна быть выше отметки лотка среднего звена трубы;

- строительный подъем не устраивают для труб, сооружаемых на скальных и других несжимаемых грунтах.

В процессе отсыпки и уплотнения грунтовой обоймы без армирования по бокам конструкции относительное уменьшение наибольшего горизонтального размера не должно превышать 3% его номинального размера при этом следует выполнять проверку необходимости устройства временных креплений на стадии отсыпки и уплотнения боковых призм грунта.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1. Общие положения

4.1.1. МГК, предназначенные для транспортных и пешеходных тоннелей, дренажей, водопропускных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, должны быть запроектированы одновременно с грунтовой засыпкой таким образом, чтобы была обеспечена совместная их работа с окружающим грунтом насыпи.

4.1.2. Технические решения МГК должны обеспечивать эксплуатационную надежность сооружения при наименьших затратах на его содержание в течение всего срока службы; возможность изготовления элементов с максимальной заводской готовностью и сборку на строительной площадке при наименьших затратах труда; удобство перевозки элементов сооружения различными видами транспорта, в том числе воздушным.

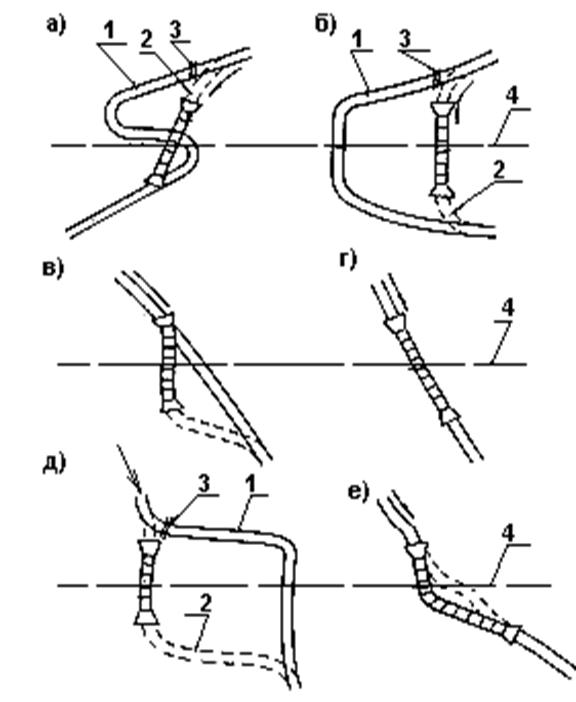

4.1.3. При проектировании МГК в качестве водопропускных труб русло водотока вблизи сооружения может быть изменено, чтобы создать наилучшие условия для пропуска воды. Для улучшения гидравлического режима потока и повышения стабильности насыпи необходимо, чтобы поток входил в трубу и выходил из нее без резких изменений направления русла вблизи оголовков (рис.4.1). Гидравлический расчет МГК приведен в Приложении 8.

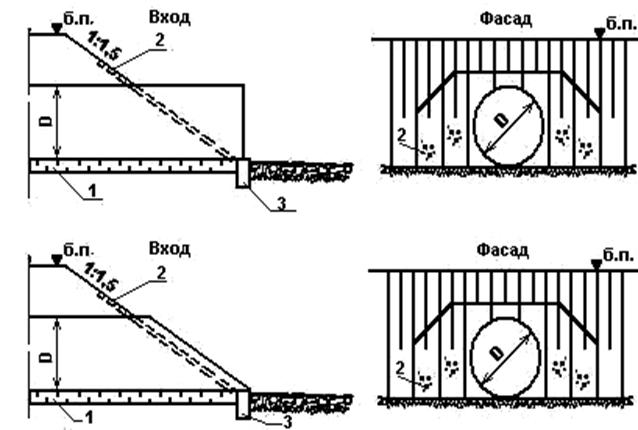

4.1.4. В качестве основного типа МГК с отверстием до 3-х метров следует применять круглые трубы с вертикальными или скошенными параллельно откосу насыпи торцами концевых звеньев, с устройством оголовков или без них (рис. 4.2).

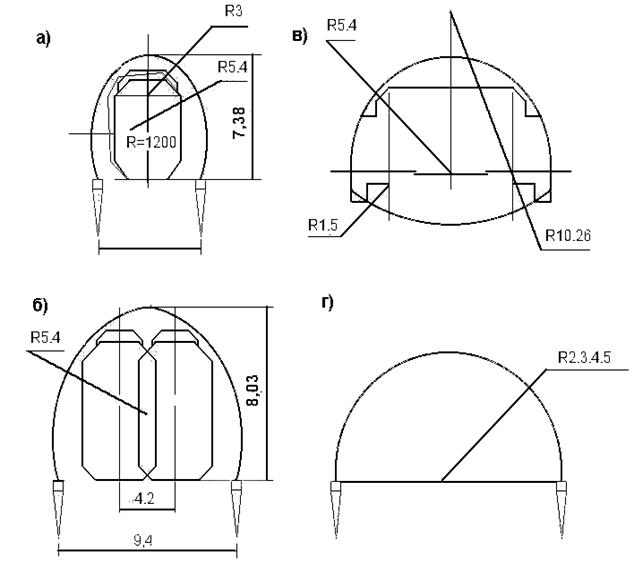

4.1.5. При необходимости обеспечения отверстия свыше 3-х метров для сооружения транспортных и пешеходных тоннелей, путепроводов, дренажей, водопропускных труб под насыпями железных и автомобильных дорог применяются МГК эллиптического и арочного поперечного сечения (рис. 4.3).

|

Рис. 4.1. Расположение МГК (водопропускных труб) в плане: |

а, б – изменение русла для улучшения расположения трубы; в - неудовлетворительное расположение трубы; г, е - правильное расположение трубы; д - прохождение потока через трубу с помехами у входного оголовка; 1- старое русло; 2- новое русло; 3- перемычка; 4- ось насыпи. |

|

Рис.4.2. Схема конструкции трубы с верховой стороны насыпи 1 – подушка основания; 2 – укрепление откоса; 3 – противофильтрационный экран. |

|

Рис.4.3. Типы поперечного сечения МГК: а) для однопутных железных дорог; б) для двухпутных железных дорог; в) для автодорог габарита Г-8; г) арочные. |

4.2. Элементы конструкции

4.2.1. МГК должна состоять из отдельных элементов—гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу и образующих между собой при соединении продольные (вдоль оси конструкции) и поперечные (кольцевые) стыки.

4.2.2. Геометрические характеристики гофрированных листов выбираются из условий обеспечения прочности, устойчивости, долговечности и стабильности МГК в проектируемой насыпи.

4.2.3. При проектировании МГК следует учитывать допуски в размерах гофрированного листа по длине и ширине, высоте и длине волны, а также допуски заводского изготовления элементов (на кривизну, диаметр отверстий, расстояние между ними и др.).

Отклонения действительных размеров изготовленных элементов конструкций от проектных для МГК не должны превышать значений, указанных в табл.4.1.

Таблица 4.1

Допускаемые отклонения в размерах гофрированных листов

Размеры элемента | Допускаемые отклонения (мм) при диаметре МГК… | |

До 3 м | Свыше 3 м | |

Длина гофрированного листа | + 2 | + 2 |

Расстояние между центрами отверстий: смежных | + 1,0 | + 1,0 |

крайних в ряду | + 0,8 | + 0,8 |

Диаметры отверстий: круглых 24 мм | +0,5; -0,2 | +0,5; -0,2 |

овальных 30х24 мм | +0,5; -0,2 | +0,5; -0,2 |

Просвет при подгибе между изделием и шаблоном. Радиус гибки элементов (просвет между шаблоном длиной по дуге 1,5 м и поверхностью свальцованного листа): | 2 | 3 |

в средней части | 1 | 2 |

по концевым участкам | 4 | 6 |

4.2.4. Основным типом соединения стандартных элементов МГК между собой является стык внахлестку на болтах.

Допускается применение стыков других типов при обеспечении равнопрочности с основной конструкцией в виде исключения, если это требуется по технологии производства монтажных работ.

4.2.5. Конструкция МГК должна обеспечивать возможность их укрупненной сборки, транспортировки и последующего объединения отдельных блоков и секций на стройплощадке.

4.2.6. При индивидуальном проектировании МГК расстояние между центрами крайних отверстии поперечного стыка стандартного элемента должна обеспечивать надежное совпадение отверстий в поперечном стыке элементов при максимально возможном размере элемента.

Поперечные стыки следует назначать конструктивно с однорядным расположением болтов и постоянным расстоянием (шагом) между отверстиями под болты.

4.2.7. Отверстия под болты продольных стыков следует располагать в один ряд или в два ряда в шахматном порядке, в каждом ряду по одному на всех гребнях или всех впадинах волн.

Продольные стыки смежных звеньев следует располагать со взаимной сдвижкой на один-четыре шага, принятых для болтов поперечных стыков.

Для МГК отверстием до 3.0 м отверстия под болты продольных стыков могут располагаться в один ряд. Для МГК импортной поставки схема расположения отверстий под болты может отличаться от указанной, что должно быть отмечено в сертификате.

4.2.8. Для болтов стыковых соединений следует применять шайбы специальной формы ¾ квадратные плосковыпуклые и квадратные плосковогнутые с цилиндрическими опорными поверхностями радиуса кривизны, обеспечивающего плотное прилегание шайб к поверхностям впадин и гребней волн стыкуемых гофрированных листов.

При сферических опорных плоскостях болтов и гаек шайбы не применяются.

Болты, гайки и шайбы должны иметь антикоррозийное покрытие (80 мкм) из цинка Ц3 по ГОСТ 3640-75. Допускаемые отклонения размеров должны соответствовать ГОСТ 1759.1 для класса точности В. Требования к поверхности болтов должны соответствовать ГОСТ 1759.2, а гаек – ГОСТ 1759.3.

4.2.9 Материал болтов и гаек выбирают в зависимости от климатического исполнения МГК. Болты и гайки изготавливают для МГК исполнения У по ГОСТ из сталей 35, 40 по ГОСТ 1050-88*, для МГК исполнения ХЛ по ГОСТ – из сталей 40, 45 ГОСТ 1050-88, из стали 35Х по ГОСТ 4543-71.

Класс прочности болтов не ниже 4.6 по ГОСТ 1759.4-87, а гаек – не ниже 4 по ГОСТ 1759.5-87. Механические характеристики болтов должны соответствовать ГОСТ 1759.4-87, а гаек - ГОСТ 1759.5-87.

4.2.10. Для МГК импортной поставки крепежные элементы должны быть сертифицированы.

4.3. Защитные покрытия и лотки

4.3.1. Основным средством защиты МГК от коррозии является цинковое покрытие с толщиной слоя не менее 80 мк по ГОСТ 9.306-85, наносимое на внутреннюю и наружную поверхности элементов.

4.3.2. Средства дополнительной защиты МГК от коррозии следует назначать на основе данных о коррозионной активности (агрессивности) грунтов основания, насыпи и протекающей через сооружение воды.

4.3.3. Степень коррозионной активности недренирующих грунтов основания и насыпи по отношению к МГК следует учитывать при выборе типа дополнительной защиты по данным лабораторного анализа и определять по величине удельного электросопротивления указанных грунтов (табл. 4.2). Удельное электросопротивление грунта насыпи измеряют в карьере, из которого намечено отсыпать земляное полотно (насыпь).

Удельное электросопротивление поверхностного слоя грунта (если не предусмотрено отсыпать подушку основания) измеряется по оси МГК в местах расположения входного и выходного оголовков.

Таблица 4.2

Удельное электросопротивление грунтов

Удельное сопротивление грунта, Ом • м | Более 100 | 100—10 | Менее 10 |

Степень коррозионной активности грунта | Слабоагрессивная | Среднеагрессивная | Сильноагрессивная |

Удельное электросопротивление грунтов определяется по методике, изложенной в ГОСТ 9602—84.

4.3.4. Оценку степени коррозионной активности протекающей через сооружение воды можно производить на основании величины рН (концентрации водородных ионов) и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов (табл. 4.3).

Применение МГК на железных дорогах и автомагистралях в сильноагрессивных средах не разрешается, а в средах среднеагрессивных допускается по специальному проекту, согласованному с заказчиком.

Таблица 4.3

Характеристики коррозионной активности среды

Концентрация водородных ионов (общекислотная | 8,1-11,0 | 8,0-6,0 | 11,1-12,5 | Менее 6,0 Более 12, 5 | ||

Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л | Менее 0,5 | 0,5-5,0 | Более 5,0 | Менее 0,5 | 0,5 и более | Любая |

Степень коррозионной активности воды | Слабо-агрес- сивная | Средне- агрес- сивная | Сильно- агрес- сивная | Средне- агрес- сивная | Сильно- агрес- сивная | Сильно- агрес- сивная |

4.3.5. Перед укладкой МГК необходим тщательный осмотр защитного покрытия и в случае обнаружения дефектов их необходимо устранить зачисткой места повреждения с последующей грунтовкой и нанесением защитного слоя из полиуретановых смол.

4.3.6. Дополнительные защитные покрытия МГК при средней агрессивности среды на железных дорогах и на автомобильных дорогах следует наносить на наружную и внутреннюю поверхность элементов. Дополнительное защитное покрытие на МГК в районах с зимними температурами ниже минус 40°С следует устраивать на основе полиуретановых материалов независимо от агрессивности среды.

4.3.7. Внутри водопропускных гофрированных труб отверстием до 3,0 м устраиваются монолитные или сборные лотки. Варианты конструкции монолитных или сборных лотков необходимо выбирать исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом обеспечения расчетной долговечности сооружения.

4.3.8. Лотки в трубах, как правило, следует устраивать сборными из блоков. Допускается применение блоков, изготовленных из морозостойкого фибробетона, с проклейкой их швов и устройством наружной износостойкой защиты с помощью полимеррастворов. В лотках из высокопрочного монолитного полимербетона не обязательно предусматривать дисперсное армирование или армирование металлической сеткой. При армировании сеткой необходимо крепление ее на торцах трубы и в пределах каждой секции.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |