Тема №3 ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Содержание

3.1. | Програмная аннотация | |

3.11. | Учебная задача | |

3.111. | Методические указания | |

3.1У. | Основные понятия | |

3.У. | Теоретические основы | |

3.У1. | Примеры решения задач | |

3.У11. | Примеры ответов на тесты | |

3.У111. | Вопросы для самоконтроля | |

3.IX. | Литература |

3.1. Програмная аннотация

Теория полезности. Различные подходы к анализу полезности. Кардиналистская и ординалистская полезность. Функция полезности. Предельная полезность. Количественный подход: общая и предельная полезность; I и II законы Госсена. Особенности потребительского выбора. Порядковый подход: аксиомы потребительских предпочтений; кривые безразличия, их свойства и виды для различных категорий товаров; предельная норма замещения; бюджетное ограничение; равновесие потребителя. Сравнение порядкового и количественного подходов. Реакция потребителя на изменение цен и дохода: кривая «цена-потребление» и кривая спроса, кривая «доход-потребление» и кривая Энгеля. Эффекты дохода и замещения.

3.2. Учебная задача

Изучив тему студент должен

знать:

− теорию предельной полезности;

− эффекты дохода и замещения;

− концепцию кривых безразличия;

− правило максимизации общей полезности;

− эффект Гиффена;

уметь:

− отличать общую полезность от предельной;

− выделять факторы, которые влияют на поведение потребителя при выборе товаров;

− выявлять действие эффекта дохода и замещения;

приобрести навыки:

− построения кривой спроса на основе теории предельной полезности, эффектов дохода и замещения;

− нахождения оптимального потребления товаров путем построения кривых безразличия и бюджетных линий;

− использования метода кривых безразличия для выявления эффекта дохода и замещения и их взаимодействия.

3.3. Методические указания

1. Ознакомиться с теоретическими основами.

2. Прочитать соответствующие разделы одного из обязательных учебников.

3. В случае необходимости ознакомиться с изданиями из списка дополнительной литературы.

4. Прорешать обучающие задачи и практикующие упражнения к теме.

5. Ознакомиться свопросами для самоконтроля.

6. В случае возникновения вопросов, четко их сформулировать и обратиться к преподавателю в часы его консультаций.

3.4. Основные понятия

Потребление, потребитель, благо, полезность, функция полезности, общая и предельная полезность, кординалистский и ординалистский подходы к измерению предельной полезности, множественность благ, ненасыщаемость, транзитивность, взаимозаменяемость благ, взаимодополняемость благ, доход, ограниченность дохода, максимизация полезности, полезность денег, набор благ, полезность набора благ, оптимальный набор благ, бюджет, бюджетная линия, кривая безразличия, предельная норма замещения, кривая «доход – потребление», кривая «цена – потребление», эффект дохода, эффект замещения, компенсированный доход.

3.5. Теоретические основы

Составной частью теории спроса и предложения является теория потребления. Она исходит их того, что:

- потребитель в удовлетворении своих вкусов и предпочтений всегда ограничен своими денежными доходами (бюджетные ограничения);

- в условия бюджетных ограничений потребитель делает выбор, обеспечивающий максимально возможную полезность данного конкретного выбора, предметом выбора является некое благо.

Потребность – желаемое состояние, которое потребитель достигает с помощью определенных благ.

Благо – это любой объект потребления (предмет, вещь, услуга, как правило, предмет предшествующего производства), способный удовлетворять потребности и повышать уровень благосостояния потребителей.

Для блага очень важно свойство отчуждаемости, т. е. свойство быть объектом собственности и выступать объектом купли-продажи. Блага, обладающие этими свойствами, называются экономическими благами.

Существуют также неэкономические блага.

Существуют различные способы классификации потребностей и благ. Один из них – пирамида Маслоу. Классификации учитывают такие объективные свойства благ, как дополняемость и замещаемость, очередность в удовлетворении потребностей, насыщение и замещение одного блага другим, комплексность (потребление благ происходит в виде приобретения потребителем определенных ассортиментных наборов).

Система благ – весьма широкое понятие:

- материальные блага;

- духовные блага.

Благо предполагает существование и антиблага.

Набор благ – совокупность данных количеств данных видов благ совместно потребляемых в данный период времени. Набор благ характеризуется тем, что потребитель в этом наборе стремится добиться наибольшей выгоды при имеющихся возможностях.

Спрос покупателей на различные товары зависит не только от цен этих товаров и факторов спроса, но и от субъективной оценки полезности приобретаемых товаров.

Полезность блага – свойство благ приносить удовлетворение потребителям.

Действуя рационально, потребитель выбирает те наборы благ, которые обеспечивают наибольшую полезность.

В характеристики полезности благ следует исходить из следующих аксиомических положений:

1. Аксиома транзитивности (логичность и последовательность поведения потребителя, перенесение предпочтений с одних наборов на другие, является устойчивой закономерностью).

2. Аксиома рефлексивности.

3. Аксиома строгой выпуклости.

4. Аксиома непрерывности.

5. Аксиома ненасыщаемости.

Функция полезности: U = f (Qx; Qy; Qz…),

где U - уровень полезности;

Qx, Qy, Qz – объемы потребляемых продуктов или услуг за определенный период времени;

f - зависимость уровня полезности от количества потребляемых продуктов и услуг.

Свойства функции полезности :

1. ![]() - возрастающая функция;

- возрастающая функция;

2. ![]() - непрерывна и дважды дифференцируема;

- непрерывна и дважды дифференцируема;

3. ![]() ;

;

4. ![]() ;

;

5. ![]() - для данной системы не единственна. Она вводится с точностью до монотонно возрастающего преобразования.

- для данной системы не единственна. Она вводится с точностью до монотонно возрастающего преобразования.

Различают функции:

− общей (совокупной) полезности (TU);

− предельной полезности (MU).

Общая (совокупная) полезность (TU) - это общее удовлетворение или удовольствие, которое получает человек от потребления конкретного количества товара или услуги.

Существует два подхода к решению проблемы определения полезности: кардиналистский (количественный) и ординалистский (порядковый).

1. Кардиналистский подход (Менгер, Визер, Госсен) с исторически первый, логически более простой. Согласно кардиналистской концепции полезность можно точно количественно измерить. Условной единицей величины полезности является 1 ютиль. Чем большее количество определенного товара приобретает покупатель, тем выше общая полезность.

Отсюда общая полезность - это сумма добавочных полезностей определенного продукта, который потребляет индивид: TUn = MU1 + MU2 + … + MUn.

Рисунок 2.1. Графическое изображение функции общей полезности.

Закон возрастающей общей полезности: по мере увеличения количества потребляемого продукта общая полезность возрастает, а прирост полезности от каждой ее порции убывает.

Предельная полезность (MU) - это добавочная полезность, т. е. дополнительное удовлетворение, извлекаемое потребителем из следующей единицы этого продукта. Другими словами, предельная полезность - это изменение совокупной полезности, вызванное потреблением еще одной единицы продукта.

Предельная полезность определяется по формуле: MU = ∆TU / ∆Q,

где ∆TU = TUn - TUn – 1;

∆Q = Qn – Qn – 1.

Рисунок 2.2. Графическое изображение функции общей и предельной полезности.

Закон убывающей предельной полезности (первый закон Госсена): по мере увеличения количества потребляемого продукта добавочная полезность каждой дополнительной единицы данного товара (предельная полезность) убывает.

Минимум MU достигается в точке, когда общая полезность TU максимальна:

Правило максимизации полезности (2-й закон Госсена): рациональный потребитель максимизирует общую полезность в том случае, когда денежный доход потребителя распределяется таким образом, что каждый последний рубль (доллар, евро и т. д.), затрачиваемый на приобретение продуктов или услуг, приносит одинаковую полезность:

![]() ,

,

где MU1; MU2; ….MUn - предельные полезности потребляемых продуктов;

P1; Р2;… Рn - цены на данные продукты;

λ - предельная полезность денег.

Правило максимизации полезности отражает ситуацию потребительского равновесия.

Потребительское равновесие – ситуация, в которой потребитель не может увеличить общую полезность, получаемую при данном бюджете, расходуя меньше денег на покупку одного товара и на покупку другого.

Тогда ![]() , где P*λ – предельные издержки потребителя.

, где P*λ – предельные издержки потребителя.

Следовательно, если  , то

, то ![]() .

.

2. Ординалистская теория поведения потребителя (Слуцкий, Хикс, Парето) представляет собой исследование закономерностей, определение последовательностей и порядков в выборе и соотношении формирования предпочтительных наборов благ.

Ординалистская концепция анализа выборов связана уже со стоимостной оценкой. Т. е. наряду с предельной полезностью рассматривает категории издержек потребителя, предельной ценности и бюджетные возможности. Ординалистический подход в теории предельной полезности отвергает предпосылку об измеримости полезности.

Величина полезности набора и предельных полезностей благ – неважны. Ключевое значение приобретает порядок предпочтений. Система предпочтений агента строится на основе отношения предпочтения, позволяющего упорядочить все блага и различные по составу и структуре наборы. Ординалистская концепция утверждает, что при сравнении наборов благ достаточно определить уровень полезности, присвоив индекс, который позволит проранжировать наборы по степени их предпочтительности.

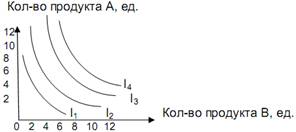

Графическим изображением функции полезности является карта кривых безразличия.

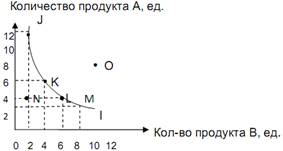

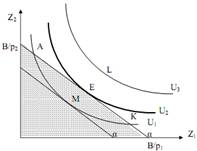

Рисунок 2.3. Кривая безразличия

Кривая безразличия – это геометрическое место точек, каждая из которых представляет такую комбинацию двух товаров, что потребителю безразлично, какую из них выбрать.

Кривые безразличия (независимо от типа предпочтений) обладают некоторыми свойствами:

1. каждой кривой безразличия соответствует определенный уровень полезности (порядок предпочтения);

2. чем дальше от начала координат находится кривая безразличия, тем большую полезность имеют составляющие ее наборы (следствие ненасыщаемости);

3. кривые безразличия не пересекаются (каждый набор имеет определенную полезность, или порядок предпочтения);

4. кривые безразличия для нормальных предпочтений выпуклы относительно начала координат, или: касательные к кривым безразличия имеют отрицательный наклон.

Рисунок 2.4. Предпочтения Кобба-Дугласа

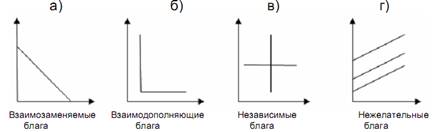

Формы кривых безразличия:

1. Взаимозависимые (заменяемые) блага – продукты или услуги, которые удовлетворяют потребности за счёт друг друга (например: чай и кофе, розы и гвоздики и т. д.) (Рис. 2.5.А):

![]()

2. Взаимодополняемые блага – продукты или услуги, которые удовлетворяют потребности лишь в комплексе друг с другом (например: доски и гвозди, фотоаппарат и пленка и т. д.) ( Рис. 2.5.Б):

![]()

3. Независимые блага – продукты или услуги, которые удовлетворяют потребности независимо друг от друга (например, чай и гвозди). (Рис. 2.5.В)

4. Нежелательные блага – продукты или услуги, без которых потребитель был бы рад обойтись, но в силу каких-то причин вынужден потребить (например: горькое лекарство, услуги стоматолога и т. д.) (Рис. 2.5.Г)

Рисунок 2.5. Основные типы предпочтений и соответствующие им кривые безразличия

Карта безразличия – совокупность кривых безразличия для данного типа предпочтений.

Рисунок 2.6. Карта кривых безразличия

Принято нумеровать кривые безразличия от начала координат. Больший индекс кривой безразличия соответствует более высокому уровню полезности (порядку предпочтения).

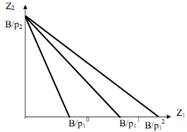

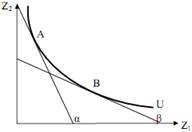

Важнейшей характеристикой кривых безразличия для благ-субститутов является предельная норма замещения в потреблении (коэффициент субституции) – MRSC.

Предельной нормой замещения (MRS Z1/Z2) одного продукта другим называется такое количество продукта Z2, которым потребитель согласен пожертвовать, с тем, чтобы приобрести дополнительную единицу продукта Z1, при их одинаковой общей полезности.

Рисунок 2.7. Определение предельной нормы замещения в потреблении

MRS Z1/Z2 – это характеристика тангенса угла наклона касательной к кривой безразличия.

Предельная норма замещения в потреблении (по модулю) является убывающей функцией заменяемого блага (zi) и возрастающей функцией заменяющего блага (zJ)

|MRSJi| = φ (zi, zJ):

∂φ / ∂zi < 0

∂φ / ∂zJ > 0

На рис. 2.7 показаны величины MRS для набора А - тангенс угла наклона касательной к кривой безразличия в точке А (tg α).

MRS для набора В – тангенс угла наклона касательной в точке В (tg β).

|tg a| > |tg β|

Предельная норма замещения есть производная в любой точке кривой безразличия:

MRS Z1/Z2 = - ![]() QZ2/

QZ2/ ![]() QZ1 = MU Z1 / MU Z2.

QZ1 = MU Z1 / MU Z2.

Если MRS >1 Высокая норма предпочтения набора Z1;

=1 Полная взаимозаменяемость Z2 и Z1.

<1 Низкая норма предпочтения набора Z2.

=0 Потребитель не отказывается от набора Z2.

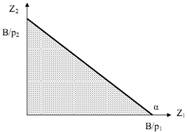

Линия бюджетного ограничения – линия, которая графически отражает набор продуктов, приобретение которых требует одинаковых затрат (различные комбинации двух продуктов, которые могут быть приобретены при данной величине денежного дохода).

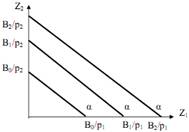

Рисунок 2.8. Бюджетная линия и бюджетное ограничение

Уравнение бюджетной линии:

P1*Z1 – P2*Z2 = В, следовательно Z2 =![]() –

– ![]() * Z1,

* Z1,

где В – доход (бюджет) потребителя в единицу времени;

P1, P2 – цены соответствующих благ (заданные величины);

Z1, Z2 – переменные величины (потребитель выбирает количества благ Z1 и Z2, которые доступны его бюджету).

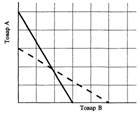

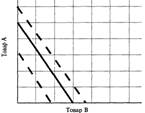

Положение бюджетной линии изменяется в случаях, когда меняется бюджет потребителя или происходят изменения в относительных ценах благ. Бюджетная линия сдвигается параллельно (при изменении величины бюджета – рис.2.9.а) или меняет угол наклона (при изменении относительных цен вследствие варьирования цены первого блага – рис.2.9.б).

|

|

Рис. 2.9.а. Бюджетное ограничение при изменении величины бюджета | Рис. 2.9.б. Бюджетное ограничение при изменении цены первого товара |

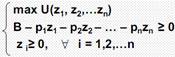

Формализация задачи максимизации полезности при заданном бюджетном ограничении ® модель поведения потребителя.

Задача потребителя может быть решена графически в случаях, когда потребительский выбор осуществляется на наборах, включающих не более двух благ:

Условие оптимума потребителя (равновесие потребителя) характеризуется точкой касания бюджетной линии и кривой безразличия.

Рисунок 2.10. Равновесие потребителя

Поскольку наклон кривой безразличия отражает предельная норма замещения (MRS), а наклон бюджетной линии равен P1/P2, оптимальное, или равновесное, положение достигается при условии, что: MRS = Р1 / Р2

Таким образом, набор из двух продуктов, соответствующий точке Е,

– отражает ситуацию потребительского равновесия, в которой рациональный потребитель достигает максимума общей полезности (2-й закон Госсена).

− объединяются обе теории потребительского выбора (количественная и порядковая).

ЭФФЕКТ СУБСТИТУЦИИ И ЭФФЕКТ ДОХОДА

Эффект замещения – это тенденция замещать товаром, цена которого снижается, те товары, которые относительно стабильны. Та доля увеличения спроса на подешевевший товар, которая вызвана заменой более дешёвым товаром дорогих, называется эффектом замещения изменения в ценах.

Рисунок 2.11. Графическое изображение и особенности эффекта замещения

Снижение цен оказывает воздействие и на доход. Снижение цены на один товар в ряду других вызовет не только эффект замещения, но и эффект роста реального дохода. Та доля изменения величины спроса на подешевевший товар, которая вызвана соответствующим увеличением реального дохода, называется эффектом дохода от изменения цены.

Рисунок 2.12. Графическое изображение и особенности эффекта дохода

Эффект замещения и дохода при снижении цены на некий товар ведёт к тому, что по нормальным товарам спрос растёт, по низшим товарам спрос снижается.

Товар, где при росте цен растёт спрос на низший товар, называется товаром Гиффина.

Эффект Эффект

замещения дохода

1.

![]()

![]()

![]()

![]() Нормальный

Нормальный

![]() (стандартный)

(стандартный)

товар Общий эффект

Эффект замещения

2.

![]()

![]()

![]()

![]() Низкокачественный

Низкокачественный

![]() товар Эффект дохода

товар Эффект дохода

Общий эффект

Эффект замещения

3.

![]()

Товар Гиффена

Товар Гиффена

Эффект дохода

Общий эффект -

Рисунок 2.13. Эффекты дохода и замещения при снижении цены товара Х (Рх↓)

ВЛИЯНИЕ НА ОПТИМУМ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ РЕАЛЬНОГО ДОХОДА

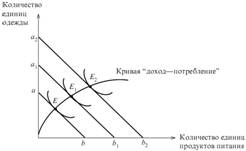

Линия «доход-потребление» проходит через все точки потребительского равновесия, связанные с различными уровнями дохода. Для нормальных товаров она имеет положительный наклон.

Рисунок 2.14. Кривая «доход-потребление»

В теории поведения потребителя кроме концепции полезности как базовой, применяется и концепция эффектов замещения и эффектов дохода в связи с изменением цены.

Анализ линии «доход-потребление» позволяет построить функции потребления от дохода – функции Энгеля.

Рисунок 2.15. Кривые Энгеля и распределение потребительского дохода

ВЛИЯНИЕ НА ОПТИМУМ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ

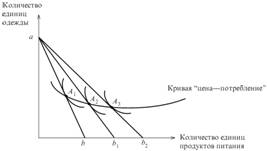

В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЦЕНАХ

Линия «цена-потребление» проходит через все точки потребительского равновесия, связанные с изменением цены одного из товаров. На ее основе строится кривая спроса.

Рисунок 2.16. Кривая «цена-потребление»

3.6. Примеры решения задач

Задача №1 на количественный подход к определению общей и предельной полезности: Заполните пропуски в таблице.

Количество товара | Благо А | Благо В | Благо С | |||

Предельная полезность | Общая полезность | Предельная полезность | Общая полезность | Предельная полезность | Общая полезность | |

1 | 18 | 17 | 18 | |||

2 | 14 | 28 | 8 | |||

3 | 10 | 37 | 33 | |||

4 | 8 | 42 | 5 |

Решение:

Общая полезность - это сумма предельных полезностей.

Поэтому ТU1 = МU1, ТU2 = МU1 + МU2, ТU3 = МU1 + МU2+ МU3 и т. д.

Соответственно МU1 = ТU1, МU2 = ТU2 – ТU1, МU3 = ТU3 – ТU2 и т. д.

Q | Благо А | Благо В | Благо С | |||

MU | TU | MU | TU | MU | TU | |

1 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |

2 | 14 | 32 | 11 | 28 | 8 | 26 |

3 | 10 | 42 | 9 | 37 | 7 | 33 |

4 | 8 | 50 | 5 | 42 | 5 | 38 |

Задача №2 на количественный подход к определению предельной полезности взвешенной предельной полезности: Известны цены товаров А и В: РА=5, РВ=10. Заполните таблицу.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |