В 2008 году высшее образование региона было представлено 178 высшими учебными заведениями: 156 частными и 22 государственными. Это примерно половина от всех учебных заведений Юга страны. В регионе расположены 10 университетов: 6 региональных и 4 федеральных - из них 5 частных. Наиболее крупные, федеральные университеты представлены наистарейшим в Бразилии Федеральным Университетом Параны (создан в 1912 году), Федеральным Технологическим Университетом Параны, Международным Университетом Латинской Америки и Федеральным Университетом Южных Границ.

В анализе ОЭСР 2011 года основой проведенной оценки вклада вуза в социально-экономическое развитие региона служили нестатистические данные, факторы, оцениваемые членами команды-исследователями по принципу выражения экспертного мнения. Данные факторы были поделены на два логических блока:

1) Вклад в развитие человеческого капитала:

- улучшение баланса между спросом и предложением на рынке труда региона,

- улучшение доступа к высшему образованию,

- размер и развитие сферы высшего образования.

2) Вклад в развитие инноваций и проведение исследований в регионе:

- удовлетворение регионального спроса на исследования и инновации,

- создание региональных инновационных систем,

- увеличение трансфера технологий в регионе.

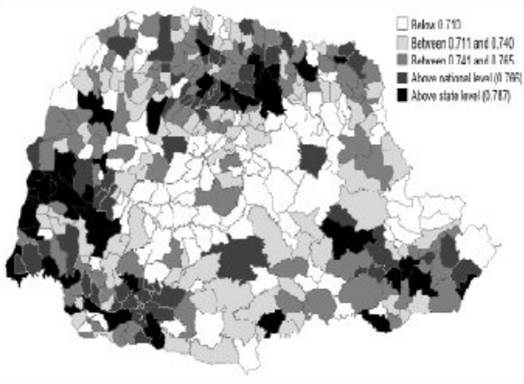

При этом по уровню вклада в развитие человеческого капитала Парана занимает довольно высокое место, что отражено в соответствующем индексе и карте, основанной на этом индексе (рисунок.4).

Рисунок 4 – Карта, отражающая вклад в развитие человеческого капитала в Паране, Бразилия

Опираясь на результаты проведенной оценки, можно утверждать, что штат Парана является одним из регионов-лидеров по большому числу показателей, связанных с вкладом вуза в региональное развитие и имеет огромный потенциал для дальнейшей коммерциализации сферы высшего образования.

Для достижения этой цели в исследовательской работе были выделены шесть стратегических приоритетов-направлений деятельности вузов и региональных властей:

1) поддержка проведению диверсификации экономики региона с помощью развития таких сфер как экологии (биотопливо), агропромышленность и создания кластеров в данных областях;

2) поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства в регионе;

3) поддержка и развитие института ГЧП;

4) строительство новой и улучшение уже существующей инфраструктуры в регионе;

5) развитие дистанционного образования;

6) всесторонняя поддержка защите экологии, создание соответствующих образовательных программ и массовых мероприятий.

Оценка роли вуза в социально-экономическом развитии региона на примере Чили

Опираясь на методику ОЭСР по проведению комплексного исследования роли вузов в социально-экономическом развитии региона[8], в 2010 году экспертами ОЭСР совместно с представителями Мирового банка (World bank) был проведен анализ вклада сферы высшего образования региона Био-Био, Чили в социально-экономическое развитие соответствующего региона страны.[9]

Регион Био-Био является регионом-лидером страны по уровню инновационного развития, что в значительной степени определяет перспективы дальнейшего социально-экономического развития этого региона Чили. Регион стал пионером по внедрению инновационных разработок в производство, поставив на потом коммерциализацию экономически целесообразных инноваций. При этом Био-Био находится на втором месте в стране по уровню развитости сферы высшего образования и по числу проведенных научно-исследовательских работ.

Университет Консепсьон, Университет Био-Био, Университет Католиса де ля Сантисима Консепсьон, Университет Сан Себастьян, Университет дель Десарролло являются вузами-лидерами не только региона Био-Био, но и Чили в целом. Эти университеты также крайне важны с точки зрения трудоустройства научных работников: 83% всех научных сотрудников, трудоустроенных в регионе, были приняты на работу в эти вузы. Университет Консепсьон трудоустроил 32% научных работников региона, Университет Био-Био – 12%, Университет Католиса де ля Сантисима Консепсьон – 9%, Университет Сан Себастьян – 8%, Университет дель Десарролло – 4%.

В анализе ОЭСР 2010 года основой проведенной оценки вклада вуза в социально-экономическое развитие региона служили нестатистические данные, факторы, оцениваемые членами команды-исследователями по принципу выражения экспертного мнения. Данные факторы были поделены на три логических блока:

1) Вклад в развитие человеческого капитала:

- улучшение доступа к высшему образованию,

- развитие непрерывного высшего образования,

- поддержка предпринимательской деятельности в регионе,

- увеличение числа трудоустроенных в регионе,

- стимулирование получения высшего образования.

2) Вклад в развитие инноваций в регионе:

- создание устойчивой инновационной системы в регионе,

- усиление роли вузов в создании инноваций в регионе,

- увеличение потенциала кооперации в регионе.

3) Вклад в социо-культурное развитие в регионе:

- улучшение экологической ситуации в регионе,

- улучшение демографической и этнической ситуации в регионе.

В исследовании 2010 года качестве наиболее важных факторов, определяющих вклад вузов региона на его социально-экономическое развитие, были выделены три:

1. Влияние вузов на занятость в регионе, трудоустройство выпускников вузов;

2. Создание малых и средних фирм в регионе;

3. Число патентов, зарегистрированных в высших учебных заведениях региона.

Если по первому фактору регион является «середняком», то по числу созданных малых и средних фирм регион уверенно удерживает пальму первенства. Так примерно 82% фирм в Био-Био – это фирмы с годовым оборотом менее 100 000 долларов США.

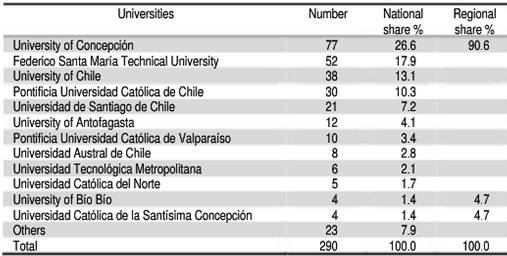

Что касается третьего фактора, то место Био-Био и вузов региона по числу патентов, зарегистрированных вузами, и их доля в национальном и региональном масштабах крайне устойчивы и высоки (рисунок 5).

Рисунок 5 – Число патентов, зарегистрированных Чилийскими университетами и их доля в национальном и региональном масштабах

Российские подходы к оценке вклада вузов в социально-экономическое развитие регионов

Способов оценить вклад вузов в социально-экономическое развитие субъектов РФ не так много. Оценка, основанная на анализе статистических данных – один из наиболее доступных способов зафиксировать сложившееся положение дел, проследить динамику и составить прогноз на будущее на основе объективных показателей социально-экономического развития региона и деятельности вузов. Помимо доступности, данный способ оценки также представляется надежным, если принять за основу достоверность имеющихся статистических данных. При очевидной простоте и надежности получаемой информации данный метод имеет некоторые ограничения. Речь идет об ограничениях, связанных с полнотой получаемой информации, возможностями ее интерпретации, сложности применения статистических методов к анализу сложных социально-экономических явлений и процессов. Тем не менее, именно оценка на основе анализа статистики позволяет выявить определенные связи между наблюдаемыми явлениями, оценить их взаимовлияние друг на друга и спрогнозировать направления взаимовлияния.

Для получения более полной картины о состоянии интеграции вузов в социально-экономическое развитие региона результаты анализа статистики дополняются качественным анализом процессов взаимодействия вузов с другими субъектами социально-экономической жизни региона. Данное направление исследований вошло в практику многих стран в начале 90-х годов прошлого века.

Для объяснения процессов взаимодействия вузов с регионами выделяют несколько моделей взаимодействия:

- закрытая модель взаимодействия вуза с регионом;

- модель влияния национальной политики на процесс взаимодействия вуза с регионом;

- модель многофункционального и многоуровнего участия вузов в региональном развитии в контексте потребностей региона.

Комплексная модель многофункционального и многоуровнего участия вузов в региональном развитии в контексте потребностей региона в наибольшей степени удовлетворяет целям настоящего исследования, поскольку дает возможность провести комплексную оценку на основе статанализа, подкрепляемого программой специального социологического исследования, а также объяснить сопоставимость полученных данных с данными международных оценок.

Выбор данной модели для анализа взаимодействия вузов с регионами учитывает специфику целей и функций ведущих инженерных вузов страны и позволяет:

1. Определить для ведущих инженерных вузов ключевые направления/сферы их взаимодействия с регионами в соответствии с программами развития.

2. Оценить степень вклада ведущих инженерных вузов в развитие ключевых направлений/сфер на основе показателей эффективности программ развития университетов.

3. Выработать рекомендации для вузов, а также ведомств, ответственных за реализацию образовательной политики, по повышению эффективности программ развития ведущих инженерных вузов для регионов, отраслей и институциональной структуры в соответствии с потребностями регионального развития.

Существующие отечественные подходы к оценке роли вуза в социально-экономическое развитие региона довольно сильно отличаются друг от друга. В основной своей массе российские подходы не ставят оценку вклада вуза в региональное развитие базисной целью исследования, чаще всего, это задача достигается косвенно, отчасти подтверждая или опровергая основную гипотезу исследования. Большинство таких исследований основываются на оценке определенного «пакета» значимых показателей, которые можно найти в свободном доступе, что видится закономерным исходя из побочности данного анализа.

Оценка роли вуза в социально-экономическом развитии региона на примере восьми регионов России

Один из таких анализов проведен в Центре исследования статистики науки (ЦИСН) в 2011 году. Основная цель исследования – построить модель рейтингов ведущих вузов страны: НИУ и ФУ. Частными задачами и выводами при проведения данного анализа стала оценка влияния НИУ и ФУ на развитие приоритетных направлений и на социально-экономическое развитие региона соответственно (рисунок 6).

Рисунок 6 - Модель ЦИСН по созданию рейтинга вузов

Таким образом, лишь на базе существующих на конец 2011 года федеральных университетов, было проведено исследование по оценке влияния вуза на развитие региона.

Это связано с тем, что формирование сети федеральных университетов, которое началось в 2006 году одновременно с принятием решения создать на базе действующих вузов и академических центров в Ростове-на-Дону и Красноярске Южный и Сибирский федеральные университеты, отвечало интересам страны в части создания пилотных площадок по отработке новых подходов по реальной интеграции образования, науки и бизнеса, адаптации профессионального образования к запросам экономики регионов.

Полный перечень федеральных университетов представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень федеральных университетов-участников исследования

№ п/п | Наименование федерального университета | Адрес |

1 | ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет» |

|

2 | ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента Ельцина» | 9 |

3 | ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» | г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17 |

4 | ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42 |

5 | ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени » |

|

6 | ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | г. Красноярск, пр. Свободный, 79 |

7 | ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет- | |

8 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ). | 4, почтовый индекc 236041. |

Таким образом, в ходе выполнения исследования ЦИСН был проведен анализ влияния восьми федеральных университетов на развитие следующих регионов страны: Приморского края, Свердловской области, Архангельской области, Ростовской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Республики Татарстан, Калининградской области.

Основа проведенной оценки – статистические данные, рассчитанные и собранные Росстатом. Базовых показателя было выделено четыре:

- доля федерального университета (ФУ) в числе организаций региона расположения, выполняющих научные исследования и разработки;

- доля численности персонала ФУ, занятого исследованиями и разработками, в общей численности персонала, занятого исследованиями и разработками в организациях региона расположения;

- доля количества охранных документов (патентов и т. д.) ФУ в количестве охранных документов организаций региона расположения;

- доля защитивших диссертацию в выпуске из аспирантуры и докторантуры ФУ, в общей численности исследователей со степенями в организациях региона расположения.

К сожалению, проведенный анализ влияния ФУ на социально-экономическое развитие региона расположения носит весьма поверхностный характер. Из положительных особенностей исследования можно отметить актуальность использованных статистических данных.

Оценка роли вузов в социально-экономическом развитии региона на примере Ярославской области

По количеству образовательных учреждений высшего профессионального образования Ярославская область входит в четвертку ведущих субъектов в Центральном федеральном округе наряду с г. Москвой, Московской и Воронежской областями[10]. Отличительной особенностью системы высшего профессионального образования Ярославской области является отсутствие муниципальных образовательных учреждений и вузов, находящихся в ведении государственной власти региона. Рынок образовательных услуг региона в 2005 году был представлен 38 образовательными учреждениями, при этом к государственному сектору относятся 9 вузов, включая 2 военных учебных заведения, и 14 филиалов. На долю негосударственного сектора, объединяющего 2 вуза и 13 филиалов, в 2005 году приходилось 22,2% общего контингента студентов. Ведущие позиции региона по числу образовательных учреждений являются следствием того, что Администрация области проводит политику обеспечения доступности высшего образования. В связи с этим результаты рейтинга по относительным показателям представляют значительный интерес для исполнительной власти региона в плане выбора приоритетных направлений деятельности с учетом имеющихся полномочий.

Отличительной особенностью данной методики является то, что в качестве индикаторов развития образования используются относительные величины, по способу расчета представляющие собой показатели структуры (распределения) или удельные параметры, соизмеряющие одно явление по отношению к другому. Это создает возможности для сравнительного анализа, предполагающего оценку результативности явления и степени приближения к оптимальному значению в исследуемой совокупности.

В рамках данной методики для оценки развития уровня ВПО в регионе применяется 11 индикаторов, объединенных в 4 группы (таблица 5).

Таблица 5 – Ключевые индикаторы оценки

Доступ к образованию: | |

- | Численность студентов учреждений высшего профессионального образования на 10 тыс. населения, человек. |

- | Охват молодежи высшим профессиональным образованием (отношение численности студентов учреждений высшего профессионального образования к численности населения в возрасте 17-25 лет). |

- | Соотношение стоимости обучения в государственных и муниципальных высших учебных заведениях в среднем за год и годовой номинальной начисленной заработной платы в экономике региона. |

Материальные ресурсы: | |

- | Обеспеченность студентов государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования сетью общественного питания. |

- | Учебная и учебно-вспомогательная площадь учебно-лабораторных зданий государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования в расчете на одного студента. |

- | Удельный вес арендованной площади в общей площади учебно-лабораторных зданий государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования. |

Кадры: | |

- | Удельный вес лиц, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности основного (штатного) преподавательского персонала государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования. |

- | Удельный вес лиц, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности основного (штатного) преподавательского персонала государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования. |

4. | Результаты обучения: |

- | Удельный вес нетрудоустроенных выпускников очной формы обучения государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования в общей численности выпускников. |

- | Соотношение удельного веса занятого населения в экономике региона с высшим профессиональным образованием и удельного веса безработных с аналогичным уровнем образования в общей их численности. |

Основываясь на опубликованных результатах исследований в области рейтингования субъектов по показателям развития образования, автор на примере Ярославской области выявляет позиции отдельного региона по одиннадцати индикаторам, характеризующим высшее профессиональное образование, и исследует причины их изменений за два года. Практическая значимость данного исследования в значительной степени связана с возможностью формирования целевых программ развития региона на основании проведенной оценки, но для целей оценки роли ведущих вузов в социально-экономическое развитие региона данный метод подходит слабо.

Оценка роли вузов в социально-экономическом развитии региона на примере Республики Адыгея

Особое внимание заслуживает методика, описанная в работе 2009 года о роли российских региональных вузов в развитии непрерывного образования на примере Республики Адыгея[11]. Целью исследования стала оценка роли вузов Республики Адыгея в развитии системы непрерывного образования как фактора, способствующего улучшению общественной и социально-экономической ситуации в регионе.

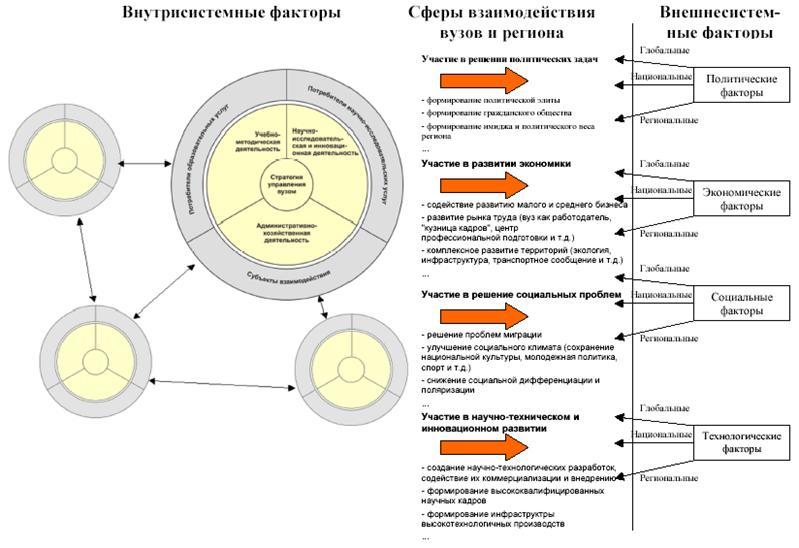

В ходе выполнения данного исследования была разработана модель многофункционального и многоуровнего участия вуза в социально-экономическом развитии региона. На рисунке 7 показаны три уровня факторов и три уровня деятельности вузов (глобальный, национальный, региональный), а также конкретные возможные организационные формы взаимодействия вузов и регионов (например, технопарки, госпитали, культурные деревни и т. д.).

Рисунок 7 - Модель многофункционального и многоуровнего участия вуза в региональном развитии

Были выявлены основные направления/сферы взаимодействия вузов и региона, а именно: научно-техническая политика, комплексное развитие территорий, образовательная политика, промышленная политика, политика в области занятости (рисунок 8).

Рисунок 8 - Факторы взаимодействия вуза и региона

Разработанная структура взаимодействия вузов с регионами для субъектов РФ представлена на рисунке 9. Она в значительно степени отражает современные подходы к оценке роли вуза в социально-экономическом развитии региона (в частности методики ОЭСР), и при этом соответствует требованиям и критериям, заложенным в настоящую научно-исследовательскую работу.

Рисунок 9 - Структура взаимодействия вузов с регионами для субъектов РФ

В методику анализа и оценки стратегических направлений взаимодействия вузов с регионами включены такие направления анализа, как:

I. Анализ стратегических социально-экономических показателей развития и потребностей субъектов РФ, на территории которых существуют вузы, в проведении передовых научных исследований и/или реализации образовательных программ, включающий:

i. Анализ социально-экономических показателей развития. Анализ проводится на основе стандартных показателей официальной статистики. Также используются действующие или разрабатываемые стратегии социально-экономического развития регионов, стратегии и концепции социально-экономического, научно-технического развития, развития образования.

ii. Анализ внешнесистемных факторов взаимодействия вуза и региона, для целей анализа условно объединенные в четыре группы по трем уровням:

политические глобальные

экономические национальные

социальные региональные

технологические

II. Анализ возможностей, предоставляемых существующей системой высшего образования, для решения стоящих перед регионом задач, включающий:

i. Анализ внутрисистемных факторов взаимодействия вуза и региона.

ii. Анализ существующих и перспективных сфер взаимодействия вуза и региона, осуществляемый по 4 сгруппированным направлениям:

- участие в решении политических задач региона;

- участие в развитии экономики региона;

- участие в решение социальных проблем региона;

- участие в научно-техническом и инновационном развитии региона.

Каждое из этих направлений включает спектр задач политического, экономического, социального, и технологического и инновационного характера, которые решаются или могут решаться более эффективно при участии вуза. Определение наиболее актуальных задач, требующих совместных усилий вуза и региональных акторов, осуществляется в каждом конкретном случае с учетом региональной специфики.

Приводимый ниже перечень задач не является исчерпывающим, но может рассматриваться как общий для большинства регионов (таблица 6).

Таблица 6 – Перечень актуальных для вуза задач

Участие в решении политических задач | |

- | формирование политической элиты |

- | формирование гражданского общества |

- | формирование имиджа и политического веса региона |

Участие в развитии экономики | |

- | содействие развитию малого и среднего бизнеса |

- | развитие рынка труда (вуз как работодатель, «кузница кадров», центр профессиональной подготовки и т. д.) |

- | комплексное развитие территорий (экология, инфраструктура, транспортное сообщение и т. д.) |

Участие в решение социальных проблем | |

- | решение проблем миграции |

- | улучшение социального климата (сохранение национальной культуры, молодежная политика, спорт и т. д.) |

- | снижение социальной дифференциации и поляризации |

- | содействие развитию непрерывного образования |

- | содействие обеспечению доступности образования |

Участие в научно-техническом и инновационном развитии | |

- | создание научно-технологических разработок, содействие их коммерциализации и внедрению |

- | формирование высококвалифицированных научных кадров |

- | формирование инфраструктры высокотехнологичных производств. |

Представленные методики анализа процессов взаимодействия вузов с регионами сформировали основу аналитической части проведенного исследования, позволили осуществить вторичный анализ статистических данных, официальных документов, стратегических программ социально-экономического развития выбранного для анализа региона, а также других источников, позволяющих оценить уровень взаимодействия вузов с выбранным регионом, степень интеграции вузов в его социально-экономическое развитие.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |