Дониконовская Русская Палестина

и ее развитие в XVII-XIX веках

Общеизвестно, что Русская подмосковная Палестина с Воскресенским Ново - Иерусалимским монастырем – иконой Храма Гроба Господня в Палестине в композиционном центре - это образ Святой Земли, созданный в середине XVII века в Подмосковье по замыслу Святейшего Никона, Патриарха Московского и Всея Руси.

Однако, никому ранее не было известно, что еще и задолго до XVII века в этих местах уже располагались святыни - аналогичные находящимся в Святой Земле- богоданная карта Святой земли..

27 октября 2007 года проводилась юбилейная городская конференция, посвященная освящению 31 октября 1657 года первого деревянного храма Воскресения в монастыре.

Настоящей сенсацией стал доклад о предуготованности наших истринских мест для создания не просто ландшафтной иконы на местности, а некоего сакрального пространства во образ Палестины древней, мест земной жизни и крестных страданий Спасителя.

По-другому говоря, не только ландшафт живописной местности приглянулся Святейшему Патриарху Никону для создания грандиозной иконы Святой Земли, но и находящиеся здесь храмы, которые воспроизводили главные христианские святыни Палестины.

Патриарх Никон по дороге в строящийся Иверский монастырь на Валдае часто останавливался в селе Воскресенском - Сафатове, принадлежавшем боярину Роману Бобарыкину, где уже находилась построенная в 1636 году деревянная церковь Воскресения Христова.

В десяти километрах к северу от Воскресенского располагалось село Бужарово с церковью Преображения Господня. Это были древние - с 1512 года - владения Иосифо-Волоцкого монастыря.

В девяти километрах к востоку от Воскресенского - Сафатова в селе Алексино, принадлежавшем Вознесенскому девичьему монастырю, что в Московском Кремле, находилась древняя церковь Вознесения Христова, которая упоминается с 1580-х годов, однако построена была гораздо раньше.

К югу от Воскресенского монастыря стояла на погосте деревянная церковь святого пророка Илии — древнейшая в Истринском крае. Далее к юго-востоку находилось село Петровское-Рождествено - вотчина князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского, с деревянной церковью Рождества Христова начала XVII века. Эта местность знаменовала Вифлеем — селение, где родился Спаситель. В Палестине Вифлеем расположен к югу от Иерусалима, и путь к нему идет мимо известного с IV столетия монастыря святого пророка Илии. Совсем так же и в наших краях сложилось, возможно, еще в XV веке.

В селе Александрове (рядом с селом Кострово) находилась церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом пророка Самуила, географически более или менее точно воспроизводящая место рождения пророка Самуила неподалеку от Иерусалима древнего - местечко Раму.

Саввино-Сторожевский монастырь существовал и до рождения Патриарха Никона. А в Святой земле - уже был монастырь Саввы Освященного.

Таким образом, в окрестностях села Воскресенского (Сафатова) находилась обширная территория, воспроизводящая по воле Божией карту Святой земли с престолами Рождества Христова, Преображения Господня, Илии пророка и другими, расположенными по отношению к церкви Воскресения Христова в полном соответствии с евангельской топографией.

Это была Русская Палестина, ландшафтный аналог Святой земли, созданный божественным провидением.

Не так много известно о первых храмах Русской Палестины дониконовского периода, но то, что известно, по-настоящему удивляет своими «совпадениями». Однако, мы, православные, знаем, что такие «случайности» никогда не бывают случайными.

Храм Вознесения Господня в селе Алексино

Село Алексино было вотчиной Вознесенского монастыря в Москве («совпадение»?), созданного супругой Димитрия Донского Святой Ефросинией Московской около 1390 г. Видимо, к этому времени относится и строительство храма Вознесения Господня в селе Алексино.

В писцовой книге 1584—1586 гг. указано: «Вознесенского монастыря, что на Москве у Фроловских ворот: село Олексино на речке на Доронке, а в нем церковь Вознесенье Христово, древяна, клецки; пашни паханые доброй земли 30 четьи ».

В 1627 г. была построена новая церковь, также деревянная.

В 1696 г. игуменья Вознесенского монастыря Варсонофия Бутурлина с сестрами били челом патриарху о том, что Алексинская церковь обветшала, и они хотят построить новую церковь Вознесения, но не в Алексино, а в ближайшем сельце Еремееве (также владении монастыря). В 1699 г. деревянная церковь в с. Еремеево была построена. В Алексинской церкви еще некоторое время продолжали служить, но в 1710 г. причта при ней уже не значилось. [1]

Каменная церковь Вознесения Господня с приделом Николая Чудотворца в с. Еремеево была построена в 1820 году. Разрушенная почти до основания, сегодня она восстанавливается.

Ильинский погост на Городище (ныне не существует)

Ильинский погост, что на Городище, находился в 2 км к югу от платформы Истра и в 0,5 км севернее д. Котерево, на крутом правом берегу р. Истры. Здесь стоял храм во имя Святого пророка Илии, разрушенный в советское время.

«Против платформы Истра - на горе, в 3-х верстном расстоянии расположен погост св. Илии Пророка что на Городище, против южного фаса Воскресенского Ново - Иерусалимского монастыря, на правом берегу р. Истры. Это довольно обширное городище, следы которого хорошо сохранились и до наших времен, было в глубокой древности местом Сурожика, как главного поселения Сурожской волости, по всем приметам оно существовало в этой местности еще от времен первых eе насельников, аборигенов этой страны - Финского племени Мери, на широкое распространение которого по всему нынешнему Звенигородскому уезду и, в частности, в древней Сурожской волости указывают еще и доселе сохранившиеся названия селений: Старой Мери и Малой Мерки (на границах древней Сурожской волости со Звенигородскими волостями),. речки Мерьской (впадающей в Тростенское-Онуфриево озеро), на границах Звенигородского и Рузского уездов, урочище Судимерево на Истре (внутри древней Сурожской волости). Городище это служило, вероятно. для Мерян, жителей этой местности, одновременно и укреплением, по своему выгодному положению, и средоточием их религиозного богослужения, оставаясь при этих двух значениях и по переходе к позднейшим поселенцам-славянам, воздвигнувшим, на месте бывшей языческой божницы храм Св. Илии Пророка, а под защитою Мерского Городища - свой срединный посел, или городок.

Другого же, более выгодного и срединного места для главного пункта начального поселения Сурожан - Славян в исследуемой нами местности нет».

Так писал известный истринский историк [2]

В другом источнике– иное мнение:

«Известный историк архимандрит Леонид (Кавелин) предположил, что это городище было центром Сурожского стана, или Сурожика.

Возможно, Сурожик был заселен выходцами из г. Сурожа (ныне Судак), через который издревле шла черноморская торговля Руси. Сурож был зависим от Византии, но около 1204 г. его князей изгнали половцы, сделавшие Сурож своим главным городом. В 1237 г. монголы разгромили половецкое ханство, и Сурож вновь на некоторое время стал христианским. Заселение подмосковного Сурожика могло произойти вскоре после 1204 г., а следовательно, в княжение Всеволода III Георгиевича (1176—1212)»[3].

Именно такое определение слов «Сурож» и «Сурожане» содержит Большая Советская энциклопедия.

И все же, у Леонида Кавелина, к авторитету которого взывает автор предыдущей цитаты, несколько иная версия.

Он полагает, что финское племя Мери «пришло сюда из нынешней Витебской губернии, а именно из Витебского Сурожика…, почему и область эта (территория 2 стана Звенигородского уезда) была известна издревле под именем Сурожика, Сурожского стана. На отношение этого названия к Витебскому Сурожику довольно ясно указывает древнее название брода на Истре, против Воскресенска, « Витебским бродом» (в межевом акте 1504 г.), и название других урочищ и рек, общее обеим Сурожикам - Витебскому и Звенигородскому»[4]

Местное предание связывает наименование реки Истры с рекой Дунаем (на языке многих народов Дунай - Истр) и с древним путем «из варяг в греки». По волоку Ламскому из реки Ламы суда перетаскивались в реку Истру. Река, на которой останавливались («стан»?) выходцы с берегов Дуная, тогда полноводная, показалась им похожей на родной Дунай, отсюда и наименование «Истра».

Известно, что на Балканах есть даже город «Истра».

Слово стан означает лагерь, остановку, «становать»- стоять в поле лагерем. Слово «сурожский» или «суровский» означает товар шелковый, шерстяной, в общем, виды тканей. [5]

Наименование «Сурожский стан» вполне могло означать становище купцов с берегов Дуная, торгующих тканями.

Ясно лишь одно: история нашего края начиналась здесь, на месте слияния рек Истры и Истрицы (сегодня - Малая Истра), а первое упоминание о наших краях относится к 1176 году, более 800 лет назад. Праздновать образование города Воскресенска (Истры) в 18 веке (как это полагают в Администрации города, торжественно отмечая «день рождения древней Истры»), - это по меньшей мере, странно.

Уж если опустить древние времена, то начало строительства монастыря в XVII веке не заметить крайне сложно.

Городище было впервые раскопано в 1924 г. К этому времени оно все было занято кладбищем, так как «ввиду рыхлого здесь грунта копать могилы было легко». «Городище все решительно изрыто могилами, причем одно и то же место раскапывалось неоднократно. Оно все уставлено крестами и поросло деревьями».

Виноградову удалось при раскопках обнаружить предметы, свойственные городищам дьяковского типа: грузики для ткацкого станка, керамику с сетчатым орнаментом, костяные четырехгранные наконечники стрел... Другие находки относятся к периоду позднего средневековья и даже к XIX в.

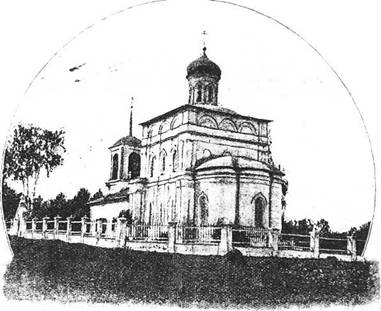

В 1584 г. на погосте стояла деревянная церковь пророка Илии, построенная неизвестно когда, в ней «образы и свечи и на колокольнице колокола все было мирское строенье». В 1624 г. при церкви было 2 священника, пономарь и просвирница. В 1646 г., кроме дворов клириков, на погосте отмечены 2 бобыльских двора. В 1678 г. приход храма был очень велик — в него входили д. Буньково, Вельяминово, Котерево, Давыдовское, Кречково, Лукино, с-цы Глинково, Ивановское, Котово, Рожново, Трусово, а также не дошедшие до нас с-цы Жихарево, Кочарово, д. Семенчаково.

Погост пророка Илии, что на Городищах, лежал «на овраге по течению в нем ручья на левой стороне». В 1811 г. деревянная церковь сгорела. Новая, каменная церковь св. пророка Илии была построена в 1813 г.

В 1859 г. главная часть храма была перестроена на средства , а в 1863 г. им же пристроена теплая трапезная с каменной колокольней и оградой с деревянными решетками. В трапезной были освящены приделы: левый в честь св. Николая и правый в честь преподобного Сергия Радонежского.

Погост иногда называли с. Илъинское-Городище. В 1852 г. здесь отмечено 4 двора (очевидно, клириков).

В 1866 г. в приходе церкви было: дворов 160, прихожан 727, прихожанок 746. В начале XX в. к приходу относились селения: Буньково, Вельяминово, Глинки, Горшково, Давыдовское, Котерево, Котово, Кречково (Крючково), Лукино, Трусово. До 1859 г. в приходе была еще д. Ябедино; в этом году она отошла к приходу с. Покровского-Рубцова.

В 1905 г. в храме служили священник Димитрий Васильевич Гиляров (с 1889 г.) и псаломщик Илья Стефанович Мошков (с 1902 г.) В 1908 г. на погосте находилась церковно-приходская школа (устроена в 1895 г., законоучитель — священник Д. Гиляров, учительница - Д. Кистрина). Школа существовала здесь и после революции как Ильинская школа первой ступени (в 1924 г. 50 учеников). В 1924 г. здесь жили 4 мужчины и 6 женщин. По сведениям краеведа Луизы Григорьевны Васильевой, церковь была взорвана в 1938 г. На этом месте в 1гг. стали строить дом отдыха газеты «Правда». Перед Великой Отечественной войной было построено три двухэтажных корпуса, проложена дорога.[6]..

В 1905 году каменный храм процветал:

«В настоящее время главный холодный храм во имя св. Пророка Илии (празднование 20 июля) и в теплой трапезной правый придел во имя Преп. Сергия Радонежского Чудотворца (празднование 5 июля и 25 сентября), а левый - во имя Святителя Николая Чудотворца (празднование 9 мая и 6 декабря)»[7]

Даты указаны по старому стилю.

Церковь во имя Св. Пророка Илии в селе Ильинском-Городище Звенигородского уезда, Московской губ.

Вот так люди жили, молились, праздновали, рядом с храмом их хоронили, « так как ввиду рыхлого здесь грунта копать могилы было легко», как пишет археолог Виноградов. А сегодня и место, где все это происходило, вряд ли кто-либо может точно указать.

Зато место расположения храма Святого Илии Пророка на городище очень точно указал , как будто знал, что пройдет время, и это точное описание, возможно, понадобится любознательным жителям нашего края.

Воскресенский храм в д. Сафатово

Около 1636 года в селе Сафатове, вотчине Романа Бобарыкина, была построена деревянная церковь Воскресения Христова. В приходной книге Патриаршего Казенного Приказа за 1639 год написано:

«церковь Воскресенiя Христова, да въ пръдълахъ Покрова Пресвятой Богородицы, да Николы чудотворца, въ вотчинъ Романа Бобарыкина, въ селъ Сафатовъ».

В 1656 году Роман Бобарыкин продал село Воскресенское Патриарху Никону «в вотчину Новгородского Иверского монастыря»[8].

Домыслы о том, что Патриарх Никон якобы разобрал Воскресенскую церковь в селе Сафатове и перенес ее в Воскресенский монастырь, чем вызвал недовольство местных жителей, мягко говоря, не соответствуют действительности. И чего только не придумывали враги Патриарха Никона!

Однако, известно, что когда Святейший Патриарх Никон построил храм Вознесения Господня в дер. Котельники, то церковь в селе Сафатове стояла «пуста без пения»[9]

Древний храм Живоначальной Троицы

В Палестине есть Хеврон, а в нем - первообраз нашего Троицкого храма. Это - подворье Русской Духовной миссии (РДМ), храм строго называется «Святых Праотец Авраама и Сарры у дуба Мамврийского». Как известно, под этим дубом, которому уже тогда было более тысячи лет, Аврааму явились три ангела (Ветхозаветная троица).

Поэтому наш русский храм в Хевроне называют и Троицким.

Поселок Троицкий с двумя действующими храмами (деревянным и каменным) во имя Пресвятой Троицы, бывший погост, находится в 8 км юго-восточнее г. Истры, в 1,5 км от левого берега р. Истры, у железнодорожной платформы Троицкая.

Слово погост имело на Руси, в зависимости от эпохи, разные толкования. Первоначальный смысл его происходит от слова гость, что в древности означало «купец». В далекие времена дорог в обычном смысле слова почти не было, зато реки были многоводны, и сообщение происходило по водным, путям. На берегах рек возникали поселения, где производился обмен товаров, заключались торговые сделки, порой составлялись и прошения, бывали встречи князей. Такие места становились административными центрами округи. Если они не вырастали в города, то оставались погостами. Естественно, с распространением христианства в этих местах возникали православные храмы. Но в XVI - начале XX в. под погостом уже понимался населенный пункт, состоящий только из храма и дворов его служителей. Часто погост в этом значении слова обрастал дворами крестьян и превращался, таким образом, в село, но «по инерции» продолжал считаться погостом.

Ныне погостом именуют обычно сельское кладбище. В XVIII—XIX вв. в Троицкое в старых документах именуется то погостом, то селом. [10]

Предание гласит, что когда-то проходил этими лесами святой Сергий Радонежский и на этом месте встретился он с Саввой Сторожевским. Забил по их молитвам на том месте родник, а через какое-то время вырос и храм во имя Святого Сергия Радонежского (по другим данным - Живоначальной Троицы). Скорее, древний храм был Троицким, так как не стали бы строить в 1675 году на месте древнего храм с другим освящением.

В XVI или даже конце XV в. будущее с. Троицкое, а в то время — д. Бобырево — было в вотчине Андрея Меньшова Товаркова, с центром в с-це Ивановском-Высоком на речке Доренке (ныне д. Ивановское Ермолинского с. о).

Когда точно это было, неизвестно; писцовая книга конца XVI столетия употребляет выражение «преж сего». Затем владение поступило в Иосифо-Волоцкий монастырь. Наконец, монастырские старцы «дали ту вотчину князю Ивану Лобанову-Ростовскому со княгинею владети по их живот».

В 1623 г. д. Бобырево на речке Бобырке числилась за Григорием Григорьевичем Колединским..

В 1643 г. деревню купил царский стольник Роман Федорович Бобарыкин. В 1646 г. Бобырево уже считалось сельцом (следовательно, скорее всего, в нем был храм).

Бобарыкин построил здесь в 1675 г. церковь во имя Живоначальной Троицы,

Патриарх Никон, даже если он и обратил внимание на схожесть Троицкого с Хевроном, то купить село у он бы не смог в силу весьма неприязненных отношений с Бобарыкиным.

Однако, видимо, не случайно в 1682 г. (после кончины святейшего Патриарха Никона) село по Государеву указу было куплено к дворцовым вотчинам, в Хлебный приказ, и в том же году пожаловано Ново-Иерусалимскому монастырю.

В отказной книге, утвердившей село за монастырем, приводится описание храма: «Церковь во имя Живоначальныя Троицы с пределы древянная, клетц-ки, крыта тесом, о трех главах; а в церкви местных образов: образ Живоначальныя Троицы, Сергиево видение, образ Покрова Пресвятой Богородицы, образ Успения Пресвятой Богородицы, образ Николая чудотворца, образ чудотворца Сергия и преподобного чудотворца Саввы на одной доске, писаны все на красках»[11]

По приведенному выше описанию, деревянный храм, построенный в конце XVII в., имел приделы и был трехглавым. Нынешняя церковь, по мнению специалистов, «характером основного объема гораздо ближе образцам начала XVIII в., периоду, когда село Троицкое находилось во владении Воскресенского монастыря. Высокий двусветный одноглавый четверик храма с граненой апсидой и трапезной, несмотря на переделки, сохраняет колорит древней постройки: сдержанный язык архитектурных форм и характерные пропорции».

Храм поновлялся: в 1830-х гг. под стены был подведен фундамент из белого тесаного камня, расширены окна, сруб обшили тесом. Здание приобрело черты стиля ампир. В 1850-х гг. на средства известного благотворителя была сооружена новая колокольня о трех ярусах (до этого была небольшая колокольня «на крыше» самого храма). После построения храма в XVII в. был освящен только один, главный престол, а два другие оставались неотделанными и в 1850—1853 гг. были сняты и уничтожены «как лишние пристройки».

Когда в 1985—1986 гг. во время реставрации с церкви сняли тесовую обшивку, разновременность трех частей здания стала очевидной: «Серые, сильно выветренные средней толщины бревна собственно храма сохранили след долгого пребывания на открытом воздухе, швы переделок. У трапезной и колокольни толщина бревен, способ их обработки совсем другие, и по цвету бревна, особенно у колокольни, выглядят гораздо новее».

Деревянная церковь - летняя, богослужения в ней проходят только в теплое время года и в течение многих десятилетий в один и тот же день - День сошествия Святого духа (Духов день).

В настоящее время в деревянном храме находятся трехъярусный иконостас и утварь конца XIX в.

Когда весной 2000 г. после зимнего перерыва храм был вновь открыт, священник и прихожане пришли в изумление: обновилась, сверкала новыми красками икона Пресвятой Богородицы. В иконостасе иконы Святой Троицы, Архистратига Михаила и некоторые другие мироточили, образ Архангела был в сплошных застывших потоках мира![12]

Если мы взглянем на подробную карту 1853 г., то увидим лишь одинокую церковь среди леса и надпись: «Троицкий погост». В «Списке населенных мест» (1859) погост не значится: при нем не было постоянных жителей-крестьян.

В 1890 г. на погосте существовала церковно-приходская школа, основанная годом раньше (попечитель — кандидат прав Сергей Максимович Попов, законоучитель — священник Василий Федорович Лебедев, учитель — псаломщик Петр Павлович Беллюстин). В 1908 г. попечитель прежний, законоучитель — священник В. Лебедев, учитель — Нечаев.

Как свидетельствует мемориальная доска на храме, новый каменный храм во имя Живоначальной Троицы был освящен 19 июня 1903 года. Создан он на средства фабриканта Сергея Максимовича Попова и других благотворителей, автор проекта — .

Священник — строитель храма, дед нынешнего жителя пос. Лебедева, о. Василий Лебедев жил в этом приходе 65 лет, умер в 1931 г.

В середине 1917 г. духовная консистория обратилась в Археологическую комиссию (бывшую Императорскую) с просьбой разрешить разобрать деревянную церковь: летом 1913 г. освящен новый каменный храм, и старый теперь «является излишним и тягостным по трате средств на содержание». Все предметы было предложено перенести в новую церковь, а «лесной материал» употребить на ее отопление. И вот, всего за месяц до октябрьского переворота на своем заседании Комиссия постановила: разборку храма не разрешать. При этом прозвучали голоса: церковь «приличная» и «приятная», «странно, что уничтожение старой церкви у нас нередко почитается благочестивым делом». Благодаря твердости, проявленной ведущими архитекторами в то смутное время, храм дошел и до нас[13].

Когда начались гонения на Церковь, храмы не закрыли, но без потерь не обошлось. Дом, в котором жил настоятель, был передан под клуб, а дом, где останавливались богомольцы, кто-то поджег, и на его месте позже был поставлен памятник жителям поселка, погибшим в Великую Отечественную войну.[14]

26 ноября 1941 г. немцы взяли поселок. Во время боя, по словам очевидцев, «огненные нити снарядов проносились над деревянным храмом, не задевая его». Обстрел, который продолжался несколько часов, не принес ему никакого разрушения. 9—10 декабря немцы оставили поселок, не успев взорвать каменный храм.

Местное предание говорит о русском летчике, который был сбит в 1941 г. над этим местом. Падая, он успел помолиться Богу и что-то пообещать Ему в случае, если останется жив. Он упал весьма удачно и соскользнул на землю по хвое больших елей, растущих возле храма. Летчик не погиб, но повредил ногу и остался хромым. Со временем он стал старостой, а затем и священником, настоятелем здешней церкви. Другой вариант предания передает даже, что летчик, падая, пообещал построить здесь церковь.

Почва для подобных легенд есть: и каменный храм выглядит современно, и протоиерей Руф Поляков, ветеран Великой Отечественной войны, долгое время после войны служил в храме, хромает на одну ногу (протез). На снимке священник протоиерей Руф Поляков в храме Рождества Христова в Ново-Иерусалимском монастыре. Справа- автор.

Рождества Христова церковь в селе Рождественском-Пeтровском

Вблизи Иерусалима строго на юг, примерно в 10 км, расположен Вифлеем - место рождения Спасителя мира.

Вблизи г. Истры, на юг, примерно на таком же расстоянии, как Вифлеем по отношению к храму Гроба Господня, находится село Петровское – Рождествено.

Церковь Рождества Христова с приделами Петра и Павла деревянная, построенная изстари, в селе Петровском, в начале XVII ст. «стояла пуста» и село Петровское, на суходоле, было пустошью, находившеюся по писцовым книгам () г. Московского уезда Сурожского стана, к вотчине «за Алексеем Микитиным Годуновым, что было прежде за Василием Головленковым, да за Федором Львовым»[15].

В 7г.) село Петровское с деревнями находилось во владении жены Алексея Годунова вдовы Аксиньи.

В это время в селе Петровском была церковь деревянная во имя Рождества Христова с приделами.

В 7г. селом владел князь Юрий Петрович Буйносов-Ростовский, получивший эту вотчину в придание за своею женою.

В 7г., января 4 дня, князь Юрий приданую свою вотчину продал Патриарху Никону. В купчей написано: «се азь, бояринъ князь Юрий Петровичъ Буйносовъ-Ростовскийi продалъ есми великому государю святейшему Никону Пaтриарху Московскому и всея великия и малыя и белыи Pocciи, приданую жены своей вотчину въ Московскомъ уЬздъ, въ Сурожскомъ стану, село Петровское, а Рождествено тожъ, на ръчкъ на КаменкЬ, а въ немъ церковь Рожества Христова, да въ предълахъ: Николы Чудотворца, да Iоакима и Анны древяниая, да дворъ вотчинниковъ, деревня Соколова, на ръчкъ на Каменкъ, а въ ней крестьянъ 4 двора-, деревня Новинки, а въ ней крестъянъ 5 дворовъ пустыхъ, а крестьяне тъхъ дворовъ въ моровое повътрiе померли съ женами и съ детьми; пустоши: Замошниково, Внуково. Парфенкино, а Коноплянки тожъ, Баранцово, Рожново и Тепепново; да въ Московскомъ же уъздъ, въ Горетовъ стану пустошь, что было сельцо Попово... а взялъ я, князь Юрья Петровичъ за ту приданую жены своей вотчину у него великаго государя св. Никона патpiapxa изъ ево государя патpiapxa келейной казны, 1800 руб.»[16].

Село Петровское-Рождествено с деревнями, по Соборному уложению, в 1668 г. утверждено за Воскресенским монастырем.

В показаниях стряпчего Воскресенского монастыря Ивана Аристова говорится: «въ селъ Петровскому стоить церковь Рождества Христова съ приделами пуста и церковною землею, по продаже боярина князя Юрiя Петровича Буйносова-Ростовскаго съ 7г. владъютъ къ Воскресенскому монастырю, пашню пашутъ и съно косятъ на монастырь».

30 июля 1696 года (после кончины Святейшего Патриарха Никона) по указу патриарха велено братии Воскресенского монастыря по ее прошению селе «Рождественском на пустовой церковной Рождественской земли» построить вновь церковь во имя Рождества Христова деревянную.

Святейший Патриарх Никон купил село понятно, что не случайно. Из истории села следует, что Патриарх, видимо, посвятил в свои планы братию монастыря, трогательно исполняющую и спустя много лет после кончины Патриарха его волю, что следует из челобитной братии монастыря о строительстве в селе новой церкви Рождества Христова. В древности село Петровское называлось «Соколово», так как поблизости находилась Соколовская пустынь, вотчина Воскресенского монастыря, место пустынножительства монахов[17].

со вниманием отнесся к народному преданию, согласно которому село называлось «Тихон-Никон».

Он предположил, что поскольку сохранились в лесу две деревянные часовни - пустыни, то монахов, несших свой подвиг в Соколовской пустыни, звали Тихон и Никон. Но когда они жили? Возможно, это насельники Воскресенского монастыря? Помог случай. В одной из рукописей Московской Духовной академии за под названием: «Описание о российских святых» в числе святых города Дмитрова значится «Преподобные отцы Никон, Василий, Тихон, Соколовской пустыни насельники, близ Воскресенского монастыря на реке Истре - братья по плоти». В сельской церкви сохранились их изображения, как пишет отец Леонид Кавелин « уцелевшие от бури Литовского нашествия». Это прямо указывает, что святые отцы Никон, Василий, Тихон подвизались в Соколовской пустыни во второй половине XVI столетия, когда эти места входили в состав Каменского стана Дмитровского уезда, а в 1624 году а вошла в состав Горетового стана Московского уезда.[18]

Удивительно, что неутомимый исследователь, пытливый православный ученый, составивший многие десятки трудов, не прошел мимо народного предания и сохранил для потомков исключительно интересное исследование.

Храм Преображения Господня в селе Бужарово

В десяти километрах к северу от Ново-Иерусалимского монастыря находится село Бужарово с церковью Преображения Господня. Это были древние, с 1512 года, владения Иосифо-Волоколамского монастыря.

Первое упоминание деревянного храма в селе Бужарово относится к 1504 году. В 1512 году владелица села Ирина Товаркова-Пушкина передала Бужарово в Иосифо-Волоцкий монастырь. В 1731 году на средства прихожан была выстроена деревянная церковь с колокольней на каменном фундаменте. Каменный храм был заложен в 1856 году, строительство завершено в 1860-х годах. Храм был закрыт и разграблен в 1930-х годах. Сохранились лишь рамы иконостасов 60-х годов XIX века и роспись 2-й половины XIX века.

Храм имеет три престола:

в честь Преображения Господня — главный, в честь Успения Пресвятой Богородицы и в честь святителя Николай Чудотворца.

Крестовоздвиженский храм в селе Дарна

Дарна (Дорна, как село называлось в древности по наименованию речки Доренки) расположено по дороге в Крюково. В 1751 году была построена церковь Святых апостолов Петра и Павла. В первой половине XVII века село является вотчиной Ф. Пушкина. Со второй половины XVII века село является вотчиной Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. И это не случайно. Интерес самого Святейшего Патриарха Никона и затем его учеников к селу объясняется тем, что по своему географическому положению село примерно повторяет месторасположение Крестного монастыря в Святой земле.

Вифания

В селе Воскресенском (б. Сафатово), вотчине боярина Боборыкина находилась построенная в 1636 году церковь Воскресения Христова с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и Святителя Николая Чудотворца. Когда Патриарх Никон купил село у боярина Боборыкина, то предполагалось, что в селе будет построен женский монастырь. Такое желание имел Роман Бобарыкин - построить женский монастырь в память о своих родителях.

В системе топографии святых мест он имел наименование Вифании, места воскрешения Лазаря четырехдневного, сестрами которого были Марфа и Мария.

Боярин Бобарыкин никаких усилий не приложил, чтобы этот монастырь построить. Святейший Патриарх Никон монастырь построил именно на въезде в село, на берегу реки Песчанки.

Главная церковь девичьего монастыря была освящена в честь Входа Господня в Иерусалим. Считается, что монастырь просуществовал недолго. Однако, на старинной (датировка примерная, начало XIX века) монастырь имеется.

Храм Вознесения Господня

Вокруг Елеона была деревня Котельниково, купленная Патриархом у боярина Боборыкина вместе с селом Воскресенском. В этой деревне была возведена церковь Вознесения в воспоминание о вознесении Господнем на горе Елеон, в связи с чем деревня Котельники стала именоваться селом Вознесенским.

Патриархом Никоном была построена деревянная церковь Вознесения с приделами Ильи Пророка и Покрова Пресвятой Богородицы.

Каменный храм в честь Вознесения Господня с таковою же колокольнею в заштатном гор. Воскресенске Звенигородского уезда, Московской губ., построен прихожанами в 1805 г.

В храме три престола: в настоящей в честь Вознесения Господня, в трапезной - по правую сторону - в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а по левую - во имя Святого пророка Илии.

Весь храм теплый, нагревается посредством духовой печи, устроенной в 1875 году, на иждивение Потомственного Дворянина, Статского Цурикова, владельца известной Ивановской суконной фабрики, в 8 верстах от Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря[19].

В 1904 г. на устройство иконы Св. Феодосия Угличского поступило пожертвований 1600 руб., собранных среди прихожан. Главною жертвовательницею была Анна Сергеевна Цурикова, которая содержала хор певчих при Вознесенском храме, издерживая ежегодно до 400 руб.

Земли при сей церкви усадебной у священника 672 кв. саж., у диакона 300 кв. саж., у псаломщика 25 саж. длины, а ширины в одном конце 8 саж., а в другом 6 саж. и 270 кв. саж. посте другого причетника: пахотной земли до 1857 г. было во владении причта около 5 десятин.

С 1829 г. но 28 января 1859 г. настоятелем церкви в честь Вознесения Господня в г. Воскресенске был Григорий Сергеевич Воздвиженский (тесть ).

Диакон Алексий Христофорович Розанов служил с 23 ноября 1875 г. Это родной прадед нашей истринской православной прихожанки .

« К вышеупомянутой церкви принадлежать нижеследующие здания, а именно: 1) Каменный Молитвенный дом на кладбищ'Ь, построенный въ 1851 г.; 2) Каменная часовня на Городской площади, устроенная въ память соверпшвшагося чуда 17 октября. 1S88 г. надъ Авгусгейшим Монархом нашим в сохранении драгоценнейшей жизни Их Императорских Величеств и всей царственной семьи. 3) Деревянныя лавки съ железною кровлею для торговцев в Вознесенскую и Покровскую ярмарки. -4) Деревянная сторожка на каменном фундаменте с железною кровлею и 5) Сарай для дров, крытый железом»[20].

Следовательно, нынешняя церковь на старом кладбище в городе Истре - это бывший молитвенный дом, приписанный к Вознесенскому храму в городе Истре (недавно возобновленному).

Таким образом, факты свидетельствуют о том, что и Святейший Патриарх Никон, и его последователи, обращали внимание на уже имеющуюся топографию, ландшафтную икону Святой земли и их стараниями карта пополнялась..

Поэтому нельзя согласиться с [21] , у которой «вызывает большую тревогу «раскручивание» идеи «Русской Палестины». Она считает, что когда в уже имеющуюся икону на местности начинают добавлять Иерехон, Хеврон и т. д., то это «игра ума», не имеющая отношения к Патриарху Никону. Конечно, зря , которая подписалась под своей статьей как бы заявив эксклюзивные права - «составитель летописи жизни и деятельности Патриарха Никона», видимо, считает, что никому не известно, что Истринского водохранилища в XVII веке не было и что якобы Галилейским морем Патриарх Никон назвал лишь озеро Велье на Валдае. Хочется сказать: «Так потому и не назвал Патриарх Никон водохранилище Галилейским морем, что его не было».

Известны многие «составители летописи жизни и деятельности Патриарха Никона, такие, как Иоанн Шушерин, Николай Филаретович Сергиевский, Григорий Петрович Михайловский, тот же , впервые издавший в России труды Патриарха Никона и являющийся инициатором и идейным вдохновителем сборника, и многие, многие другие. Возможно, привнесла в жизнеописание Святейшего Патриарха Никона новые акты, ранее неизвестные. Возможно…

Совершенным курьезом является сочетание статьи , протестующей против идеи Русской Палестины и даже призывающей по этому поводу «изгнать торгующих из храма» и следующая статья сборника , которая называется «Палестина Святой Руси». Сборник РАГС всегда отличался глубоким анализом, серьезным подходом к разработке тем. И вот без ложки дегтя не обошлось…

Из изложенного следует, что все нападки на идею Русской Палестины несостоятельны по одной единственной причине - на то есть воля Божия.

[1] РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 685. Л. 213.

[2] Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города Воскресенска и его окрестностей. М. Товарищество «Печатня », Петровка, Салтыкоский пер., д. Т-ва, №9. 1905.

[3] Истринская земля. Серия «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья». Москва. Энциклопедия сел и деревень.2004

[4] Леонид Кавелин. Московский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении. М. В Синодальной типографии. 1878

[5] Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Издательство «Цитадель». М.1998.

[6] Истринская земля. Серия «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья». Москва. Энциклопедия сел и деревень.2004

[7] Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города Воскресенска и его окрестностей. М. Товарищество «Печатня », Петровка, Салтыковский пер., д. Т-ва, №9. 1905.

[8] и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI—XVIII ст. М., 1886. Вып. 3. Загородская десятина.

[9] и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI—XVIII ст. М., 1886. Вып. 3. Загородская десятина, стр.39.

[10] Истринская земля. Серия «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья». Москва. Энциклопедия сел и деревень.2004

[11] и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI—XVIII ст. М., 1886. Вып. 3. Загородская десятина. С. 294

[12] Истринская земля. Серия «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья». Москва. Энциклопедия сел и деревень

[13] Истринская земля. Серия «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья». Москва. Энциклопедия сел и деревень

[14] Памятники архитектуры Московской области. М., 1999. Вып. 2. С. 212.

[15] и материалы о церквах и селах XVI-XVIII ст. Вып.3и. Загородская десятина. М.1886

[16] и материалы о церквах и селах XVI-XVIII ст. Вып.3и. Загородская десятина. М.1886

[17] Леонид Кавелин. Исследование народного предания, по которому село Соколово именуется в простонародье «Тихон-Никон». Из. №27 Московских Епархиальных ведомостей. М. 1878

[18] Леонид Кавелин. Исследование народного предания, по которому село Соколово именуется в простонародье «Тихон-Никон». Из. №27 Московских Епархиальных ведомостей. М. 1878

[19] родился, как значится в Метрических Книгах Церкви села Покровского - Рубцово, Звенигородского уезда Московской губернии 3 января 1812 г.: сын дворового человека Григория Михайлова, а умер 5 января 1878 г. на собственной суконной фабрике и погребен при церкви села Ивановского Звенигородского уезда Московской губернии.

родился, как значится в Метрических Книгах Церкви села Покровского - Рубцово, Звенигородского уезда Московской губернии 3 января 1812 г.: сын дворового человека Григория Михайлова, а умер 5 января 1878 г. на собственной суконной фабрике и погребен при церкви села Ивановского Звенигородского уезда Московской губернии (Прим. Автора).

[20] Историко-статистическое и археологическое описание заштатного города Воскресенска и его окрестностей. М. Товарищество «Печатня », Петровка, Салтыкоский пер., д. Т-ва, №9. 1905.

[21] Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Специальный выпуск к №2/2009.Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. М. Издательство РАГС.2009