Влияние химизации сельского хозяйства и

механизированной уборки урожая на диких животных.

Важной составной частью природных богатств нашей страны является животный мир. Полезность диких обитателей угодий не только в удовлетворении духовных потребностей человека. Пернатые обитатели сельскохозяйственных угодий в качестве корма потребляют огромное количество насекомых, беспанцирных, червей, составляющих основу рациона подрастающего молодняка пернатой дичи, и семена различных сорняков и зеленых частей растений. Поедая вредных насекомых, таких как колорадский жук, свекловичный долгоносик, капустная совка и другие, пернатая дичь является действенным средством биологической защиты растений: появившийся очаг вредителя ликвидируется ею до массового его размножения или задолго до того, как он был бы замечен человеком.

Подъём урожайности сельскохозяйственных культур стал возможным в основном благодаря широкому внедрению химии в сельское хозяйство, в частности применению минеральных удобрений и пестицидов. Хотя и то и другое – химические средства, но вторые представляют значительно большую опасность.

Отрицательное воздействие на дичь этих веществ, применяемых в сельском хозяйстве, сказывается на её численности, которая определяется не только непосредственной гибелью животных от отравления, но и снижением интенсивности размножения: снижается яйценоскость, оплодотворяемость, выводимость и выживаемость потомства. Из-за нарушений инструкций и норм применения пестицидов желтеют и высыхают деревья на полезащитных лесополосах, гибнут не только мелкие, но крупные копытные животные: косули, олени, кабаны. Нарушение сроков обработки полей гербицидами приводит к гибели многих птиц. Обработку полей нужно проводить в июне, а не в июле, когда появляются выводки многих пернатых обитателей угодий. После обработки паров гербицидами гибнут зайцы, пожировав на травах, покрытых пылью ядовитых веществ. Во время опыления растений жидкими пестицидами из агрегатов выбрасывается струя жидкости или аэрозоль (при применении авиатехники), жаворонки, попав в ядовитый туман, замертво падают на землю.

При химической обработке полей не учитывается направление ветра. Вследствие этого распылённые пестициды сносятся ветром, оседая на опушках леса, оврагов, являющихся местом гнездовий и концентрации многих птиц и зверей.

Чтобы исключить гибель диких животных от отравления химическими веществами, применяемыми в полевом сельскохозяйственном производстве Государственная служба Чувашской Республики по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания рекомендует:

1. Использовать гербициды и инсектициды по возможности на ограниченных площадях.

2. Проводить опрыскивание вдали от ремизов (опушек леса, оврагов, лесополос), особенно в гнездовое время.

3. Проводить обработку посевов до середины мая, т. е. до того времени, как молодые птицы выйдут на посевы.

4. Не проводить опрыскивание возле водоёмов, речек, ручьёв.

5. Соблюдать правила хранения, транспортировки и применения (согласно инструкциям) химических веществ.

На животный мир действуют не только минеральные удобрения, но и механизированные полевые работы. Исследования показали, что гибель диких животных под сельскохозяйственными машинами наблюдается при всех механизированных полевых работах. Под машины попадают и гибнут представители почти всех видов фауны. Наибольшие потери наблюдаются в популяциях таких видов дичи, как заяц-русак, серая куропатка, перепел, коростель. Часты случаи гибели молодняка косули, а также представителей лесной фауны (заяц-беляк, тетерев и др.). Установлено, что гибель дичи в десять раз превышает добычу ее охотниками. Особенно значительны потери во время уборочной кампании при скашивании трав и уборке сельскохозяйственных культур, когда гибнет 70-100% (в зависимости от вида животных) молодых особей зверей и птиц.

Можно сказать, что почти все машины, применяемые в механизированном сельскохозяйственном производстве, при полевых работах могут наносить ущерб дичи. Крайне опасны для диких животных агрегаты, машины и орудия, применяющиеся во время уборочной кампании при скашивании трав и зерновых культур. Вся эта разнотипная и многовидовая техника снабжена тем или иным режущим аппаратом. При скашивании трав режущий аппарат прилегает к земле вплотную, при уборке зерновых и некоторых других культур он приподнят и после скашивания культур на поле остается стерня. В первом случае погибают даже затаившиеся зайчата либо птенцы пернатых, не умеющие летать, во втором, когда хедер приподнят, на ножи попадают особи, которые могут делать прыжки (зайчата старше трех недель) или взлетать.

Рассматривая проблему влияния механизированной уборки урожая на диких животных, следует иметь в виду, что уцелевшие молодые особи из разбитых выводков на скошенном поле или лугу становятся легкой добычей хищников, либо погибают по другим причинам (переохлаждение, голод).

Причинами гибели диких животных при механизированной уборке является то, что все сельскохозяйственные машины и агрегаты: тракторы и различные прицепные орудия и сцепки обладают повышенным уровнем шумов. У животных к работающим в угодьях машинам выработался своеобразный стереотип поведения. При обнаружении опасности на критическом (обычно недалеком) расстоянии в угодьях с плохими защитными условиями дичь улетает или убегает, пытаясь скрыться. На участке же с хорошими укрытиями, например в травах или зерновых культурах, дичь затаивается и при приближении опасности пытается незаметно переместиться, уйти под прикрытием скашиваемой сельскохозяйственной культуры. Встретив внезапно открытое пространство (убранный высокий травостой), животное от страха «крепко» затаивается в докашиваемой полосе и подпускает к себе излишне близко.

Основной причиной гибели диких животных во время скашивания трав, уборки зерновых и других сельскохозяйственных культур является не механизация как таковая, а сложившаяся технология производства - приемы и способы производства работ.

Откуда следует начинать работы на данном поле, чтобы дать возможность диким животным переместиться в безопасное место?

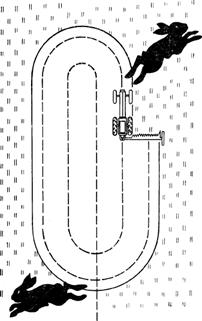

Механизированное скашивание трав следует вести не круговым «загонным» способом, когда работы идут от краев (поля) загонки к его центру, где дичь концентрируется и попадает под машины на последних заездах, а «в разгон» (рис. 1), при котором дикие животные беспрепятственно под прикрытием скашиваемой культуры уходят, «скатываются» в смежные участки.

Рисунок 1. Скашивание трав «в разгон»

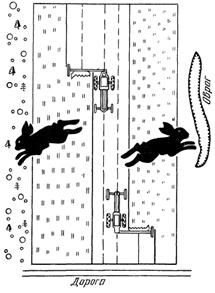

В сельскохозяйственной практике, кроме кругового, наиболее пагубного для диких животных способа скашивания сельскохозяйственных культур, имеются и другие способы, а именно уборка зерновых и других культур «расширяющимся прокосом» (рис. 2), являющимся более производительным по сравнению с круговым способом. Способы скашивания «в разгон» и «расширяющимся прокосом» равнозначно безопасны для диких обитателей сельскохозяйственных угодий.

Рисунок 2. Способ скашивания «расширяющимся прокосом»

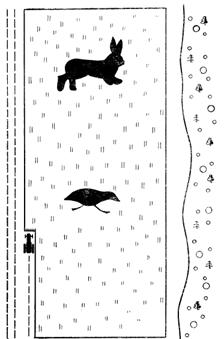

При наличии в хозяйствах машин с фронтальным расположением режущего аппарата работы можно вести поступательным «челночным» способом, что также дает возможность животным перемещаться в безопасное место (рис. 3).

Рисунок 3. Поступательный «челночный» способ скашивания

2009 год Указом Президента Чувашской Фёдоровым объявлен Годом земледельца. В Указе Президент Чувашской Республики рекомендует активно пропагандировать передовые технологии ведения сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, использующим в работе прогрессивные и инновационные технологии, гарантируется оказание государственной поддержки.

Государственная служба Чувашской Республики по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания рекомендует всем сельхозпроизводителям Чувашской Республики при организации уборочных работ использовать данные методики. При выходе на работу, каждый механизатор, ведущий уборку или сенокос, должен получить указание руководства не только о расположении участков поля или луга, подлежащих уборке, но и о необходимости предотвращения гибели диких животных и птиц. При этом желательно для каждого массива избирать наиболее подходящую для конкретных условий и эффективную тактику уборки, учитывающую максимальное сохранение диких животных.