МОУ «Гимназия №2»

Античные мотивы в ранней

лирике

Урок литературы в 9-ом классе

|

Учитель литературы и МХК

Михальчик Людмила Владиславовна

г. Курчатов

Урок литературы в 9-ом классе

Античные мотивы в ранней лирике

Сегодня у нас – из всего тематического разнообразия у Пушкина – довольно узкая тема, которая, однако, позволит нам перекинуть некий мостик к дальнейшему знакомству с творчеством поэта.

У. Античный мир – Древнюю Грецию и Древний Рим – считают колыбелью европейской цивилизации.

Во все последующие эпохи, начиная с Ренессанса, эпохи Возрождения, художники, творцы обращались к античному искусству как к первоисточнику, как к идеальному образцу.

И сегодня история почти любого из видов искусств начинается со знакомства с произведениями античности. Без этих знаний человек не может считаться в полной мере образованным.

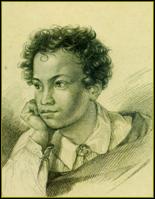

Семья Пушкиных была одной из самых образованных в Москве и владела прекрасной библиотекой.

Буквально «глотая» книги из шкафов в кабинете отца, Пушкин прочтёт и гомеровский эпос – «Илиаду» и «Одиссею», и «Сравнительные жизнеописания» великих древних Плутарха, правда, все это во французских переводах.

Французская литература вообще и французский язык в частности – это одна из стихий, захвативших Пушкина с детства.

Другая – стихия русской жизни, русской культуры, русской души. Это будет прежде всего влияние бабушки по матери Марии Алексеевны и няни Арины Родионовны.

Экран

Получив весьма приличное домашнее образование, 12- летний Пушкин в 1811 году был принят в только что открывшийся по указу императора Александра I Лицей в Царском Селе.

Всегда важна атмосфера, в которой человек растет и воспитывается. Не случайно, что новое учебное заведение разместилось в красивом здании - во флигеле Екатерининского дворца, построенном в конце XVIII века. Залы Лицея просторны и нарядны, а торжественный Большой зал (как мы сегодня говорим «актовый») украшен росписями на античные мотивы - в античности, особенно в Римской истории, находили тогда героические примеры для воспитания молодого поколения.

И само название учебного заведения связано с классической древностью. Ликеем называлась древнегреческая философская школа, созданная Аристотелем на окраине Афин, у храма Аполлона Ликейского, бога солнца, покровителя искусств.

Образование в Лицее предполагалось серьёзное - шестилетний лицейский курс приравнивался к университетскому. К тому же это было учебное заведение нового типа.

Вопрос. Чем воспитание и образование в Лицее принципиально

отличались от уже сложившихся, традиционных?

-- Прогрессивные молодые профессора, отсутствие телесных наказаний (в XVIII веке они были обязательным элементом воспитания), уважительные отношения между наставниками и воспитанниками, чтение книг классических и новых авторов в лицейской библиотеке, прогулки

в царскосельском парке, где с пышной природой соперничали античные мраморные статуи, - все это рождало ощущение безмятежного «расцветания» в садах Лицея.

Через много лет Пушкин вспомнит:

Любил я светлых вод и листьев шум,

И белые в тени дерев кумиры,

И в ликах их печать недвижных дум.

Все – мраморные циркули и лиры,

Мечи и свитки в мраморных руках,

На главах лавры, на плечах порфиры –

Все наводило сладкий некий страх

Мне на сердце; и слезы вдохновенья

При виде их, рождались на глазах.

«В начале жизни школу помню я…» 1830

У. Здесь, в Царском Селе, под сенью поэтических старинных парков, среди прекрасных мраморных статуй и торжественных памятников русской славы, Пушкин впервые почувствовал себя поэтом, о чём и написал много позже в 8-ой главе романа «Евгений Онегин».

В те дни, когда в садах Лицея И я, в закон себе вменяя

Я безмятежно расцветал, Страстей единый произвол,

Читал охотно Апулея, С толпою чувства разделяя,

А Цицерона не читал, Я музу резвую привёл

В те дни в таинственных долинах, На шум пиров и буйных споров,

Весной, при кликах лебединых, Грозы полуночных дозоров;

Близ вод, сиявших в тишине, И к ним в безумные пиры

Являться муза стала мне. Она несла свои дары

Моя студенческая келья И как вакханочка резвилась,

Вдруг озарились: муза в ней За чашей пела для гостей,

Открыла пир младых затей, И молодёжь минувших дней

Воспела детские веселья, За нею буйно волочилась,

И славу нашей старины, А я гордился меж друзей

И сердца трепетные сны. Подругой ветреной моей.

……………………………

Вопрос. Можно ли по этим строфам определить круг интересов

Пушкина – лицеиста?

-- Конечно. Поэт откровенно говорит о своих литературных предпочтениях: в юном возрасте ему совсем не хотелось читать речи Цицерона, хоть тот и был самым красноречивым оратором Древнего Рима, а вот произведения поэта Апулея, наверное, были более увлекательными, и их он «читал охотно».

У. И собственные стихи юного Пушкина были полны веселья и оптимизма, многие из них были посвящены дружеским пирам и «буйным спорам», поэтому свою лицейскую музу Пушкин называет веселой вакханочкой, т. е жрицей Вакха, бога вина и плодородия.

Вот одно из таких стихотворений.

«К Каверину»

Историческая справка.

-- Пётр Павлович Каверин – гусарский поручик; бывший студент Геттингенского университета (в Германии); позже – член «Союза благоденствия» (в Петербурге). Пушкин подружился с Кавериным ещё будучи лицеистом.

У. Прочтём стихотворение.

Забудь, любезный мой Каверин,

Минутной резвости нескромные стихи.

Люблю я первый, будь уверен,

Твои счастливые грехи.

Всё чередой идёт определенной,

Всему пора, всему свой миг;

Смешон и ветреный старик,

Смешон и юноша степенный.

Пока живётся нам, живи,

Гуляй в моё воспоминанье;

Молись и Вакху и любви

И черни презирай ревнивое роптанье;

Она не ведает, что дружно можно жить

С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;

Что ум высокий можно скрыть

Безумной шалости под лёгким покрывалом.

Задание. Разберемся в античных образах.

-- Вакх – веселый бог вина и плодородия.

-- Кифера, или Цитера – одно из имён богини любви Афродиты по названию острова Кифера, где находился один из центров культа богини.

-- Портик – характерная для античной архитектуры часть общественного здания. Здесь, очевидно, употреблено как некий символ античной культуры вообще. (Портик – архитектурное перекрытие, поддерживаемое колоннадой, образующее выступающую часть здания; часто оформляет главный вход.)

Вопрос. Какие строки можно считать ключевыми, т. е. заключающими в себе основную мысль?

-- Смешон и ветреный старик,

Смешон и юноша степенный.

То есть, молодость предполагает, допускает беспечное, а где-то даже легкомысленное существование. В молодости позволительно пить и веселиться, любить и совершать «безумные шалости», даже если ты интеллектуал, высокообразованный человек. Всё чередой идет определенной,

Всему пора, всему свой миг;

Смешон и ветреный старик

Смешон и юноша степенный.

-- А мне кажется здесь интересной как бы взаимозаменяемая расшифровка образов: сначала – «Молись и Вакху и любви», а затем – дружно живи «с Киферой … и с бокалом», да здравствуют любовь и веселье, а

… ум высокий можно скрыть

Безумной шалости под лёгким покрывалом.

У. Петр Каверин был, действительно, личностью незаурядной, и мы ещё не раз встретимся у Пушкина с этим лихим гусаром.

И уж совсем не был похож на «степенного юношу» сам молодой поэт.

Одно из ранних его стихотворений– яркое тому подтверждение (мы прочтем только первые строфы).

«К Наталье» (1813)

У. Небольшая справка.

Наталья – крепостная актриса, т. е. совсем не ровня поэту по социальному положению. Поэтому эпиграфом к стихотворению - «Почему мне бояться сказать это?» - Пушкин подчёркивает, что презирает всякие предрассудки и открыто

заявляет о своей влюблённости в крепостную девушку.

Так и мне узнать случилось, Смехи, вольность – всё под лавку, Что за птица Купидон; Из Катонов я в отставку, Сердце страстное пленилось; И теперь я – Селадон! Признаюсь – и я влюблён! Миловидной жрицы Тальи Пролетело счастья время, Видел прелести Натальи, Как, любви не зная бремя, И уж в сердце – Купидон! Я живал да попевал,

Как в театре и на балах, Так, Наталья! признаюся, На гуляньях иль в воксалах Я тобою полонён… Лёгким зефиром летал; ……………………………………… Как, смеясь во зло Амуру, -- Кто же ты, болтун влюбленный?-- Я писал карикатуру Взглянь на стены возвышенны, На любезный женский пол; Где безмолвья вечный мрак; Но напрасно я смеялся, Вглянь на окна загражденны, Наконец и сам попался, На лампады там зажженны… Сам, увы! С ума сошёл. Знай, Наталья! – я…монах!

Вопрос. Каков характер стихотворения, его настроение?

-- Веселый, игривый. Это не случайно – ведь стихи были написаны в 1813 году, значит

Пушкину всего 14 лет.

Задание. Перечислите все слова и образы, связанные с античной культурой и прокомментируйте их.

-- Талия – муза комедии. Значит «Жрица Тальи» - это актриса.

Купидон (Амур, Эрот) – бог любви, сын Афродиты.

Зефир – легкий ветерок.

Вопрос. И что же получается?

Какая картина складывается?

О чём рассказал поэт?

-- Пока сердце лирического героя было свободно, пока ему никто не нравился, он

… живал да попевал,

… в театре и на балах,

На гуляньях иль в воксалах

Легким зефиром летал …

То есть жил легко и весело, да еще подсмеивался над влюбленными и

… во зло Амуру

… писал карикатуру

На любезный женский пол…

Но

Наконец и сам попался,

Сам, увы! с ума сошёл!

Стоило ему увидеть «миловидную жрицу Тальи», актрису Наталью, как стрелы Купидона пронзили его сердце. И он сразу из серьёзного спокойного человека превратился в сентиментального воздыхателя.

Так поэт весело и образно рассказал о своей юношеской влюблённости.

У. Да, такое впечатление, что он подсмеивается над лирическим героем. Тем более, что в продолжении стихотворения этот лирический герой кем только не представляется, примеряя на себя всевозможные роли сценических любовников, воздыхателей из модных тогда литературных и театральных проведений. Их так много, что бедная девушка в конце концов в недоумении восклицает:

- Кто же ты, болтун влюбленный? –

Взглянь на стены возвышенны,

Где безмолвья вечный мрак;

Взглянь на окна заграждены,

На лампады там зажжены…

Знай, Наталья! – я…монах!

Вопрос. Откуда это сравнение с монахом?

-- Лицей – закрытое учебное заведение – своеобразный монастырь. Личная, отдельная комната – монастырская келья.

Ну а лицеист – монах.

У. А как же радости Вакха и Киприды?

Видите ли - всё это скорее мечта молодого человека, чем реальность. В Лицее была очень строгая дисциплина. Изредка можно было встречаться с родственниками, иногда Лицей посещали царственные особы.

В этом смысле интересно одно из юношеских посланий Пушкина –

«К ». Это фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны;

и в то же время - человек, близкий к литературным кругам.

Прочтём адресованные ей стихи.

- На лире скромной, благородной Земных богов я не хвалил И силе в гордости свободной Кадилом лести не кадил. Свободу лишь учася славить, Небесного земной свидетель, Стихами жертвуя лишь ей, Воспламененною душой Я не рождён царей забавить Я пел на троне добродетель Стыдливой музою моей. С её приветною красой. Но, признаюсь, под Геликоном, Любовь и тайная свобода Где Касталийский ток шумел, Внушали сердцу гимн простой, Я, вдохновенный Аполлоном, И неподкупный голос мой Елисавету втайне пел. Был эхо русского народа.

Задание. Прокомментируем сначала античные образы из этого стихотворения.

-- Геликон – гора в средней Греции, обитель 9-ти Муз, покровительниц искусств.

Перен. – место поэтического вдохновения.

Кастальский ключ - источник у горы Парнас, в который превратилась нимфа

Касталия, спасаясь от преследований Аполлона (в его водах очищались паломники,

направлявшиеся в Дельфы). Кастальский ключ был посвящен Аполлону и музам.

Перен. – Кастальский ключ – источник вдохновения.

Вопрос. Возможно, теперь вам легче будет понять содержание этого послания? О чём, о ком оно?

-- Условно я бы поделила это стихотворение на две части:

в 1-ой поэт утверждает, что «в гордости свободной» на своей «скромной, благородной» лире он не хвалил «земных богов», т. е. царей и никому из них не льстил, а прославлял лишь свободу;

а 2-я часть посвящена Елизавете Алексеевне, жене императора Александра I, красоту и добродетель которой, считал Пушкин, можно воспевать, лишь подкрепляясь водами Кастильского источника, который берет начало под горой Геликон, где обитают Музы. И сам Аполлон – покровитель всех искусств – вдохновил поэта пропеть этот «гимн простой» - женщине, императрице, которая проявляла глубокий интерес к русской литературе и русской поэзии, которая, по утверждению современников, своей добротой и широкой благотворительностью снискала популярность как среди дворянства, так и среди простого народа.

Именно поэтому в конце послания поэт и говорит, что его «неподкупный голос»

Был эхо русского народа.

У. Кстати, Елизавету Алексеевну, действительно, любили все, а Пушкин был даже серьезно в нее влюблён. И поскольку нескромно было бы с его стороны обращаться к императрице напрямую, он свое послание обратил к её фрейлине, Наталье Яковлевне Плюсковой.

Годы учёбы в Лицее подходили к концу, шесть лет пролетели быстро. Надо было расставаться – с Лицеем, с друзьями.

Пушкин пишет стихотворение «Разлука». Судя по профилю на черновике, оно обращено к одному из самых близких его друзей – к Вильгельму Кюхельбекеру.

В последний раз, в сени уединенья, Моим стихам внимает наш пенат. Лицейской жизни милый брат, Делю с тобой последние мгновенья. Прошли лета соединенья; Разорван он, наш верный круг. Прости! Хранимый небом, Не разлучайся, милый друг, С свободою и Фебом! Узнай любовь, неведомую мне, Любовь надежд, восторгов, упоенья: И дни твои полётом сновиденья Да пролетят в счастливой тишине! Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы, При мирных ли брегах родимого ручья, Святому братству верен я. И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?), Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

В последний раз, в сени уединенья, Моим стихам внимает наш пенат. Лицейской жизни милый брат, Делю с тобой последние мгновенья. Прошли лета соединенья; Разорван он, наш верный круг. Прости! Хранимый небом, Не разлучайся, милый друг, С свободою и Фебом! Узнай любовь, неведомую мне, Любовь надежд, восторгов, упоенья: И дни твои полётом сновиденья Да пролетят в счастливой тишине! Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы, При мирных ли брегах родимого ручья, Святому братству верен я. И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?), Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

Вопрос. Какой смысл вложил поэт в выражение «наш пенат»?

-- Пенаты у римлян – древнейшие боги-хранители, домашние божества. В переносном значении – это родной дом. Для всех воспитанников Лицей и стал настоящим родным домом.

У. Друзья расстаются с добрыми напутствиями друг другу.

Вопрос. Что требует от друга Пушкин? Чего желает ему?

-- Не разлучайся, милый друг,

С свободою и Фебом!

Т. е. не изменяй себе и искусству. (Феб – поэтическое олицетворение солнца. Это второе имя Аполлона).

Вопрос. А в чём клянётся другу сам поэт?

-- …Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,

При мирных ли брегах родимого ручья,

Святому братству верен я.

Задание. Приведите примеры в доказательство того, что Пушкину

действительно дорого и важно все, о чём он говорит в стихотворении.

-- О нежных и в то же время очень крепких, настоящих чувствах поэта говорят словосочетания

с яркими определениями: «милый брат», «милый друг», «святое братство».

А в конце звучит искреннее пожелание счастья всем лицейским друзьям:

И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),

Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

Вопрос. Из чего же складывается счастье? Какой ряд приоритетов выстраивает поэт для себя и своих друзей?

-- Получается, что главное – это дружба и любовь, свобода и искусство.

У. Так и будет: лицейскую дружбу, верность этой дружбе через всю жизнь пронесут первые 29-ть воспитанников Лицея, почти все талантливые поэты, все горячие патриоты, граждане с большой буквы.

Экран

А пока надо выдержать выпускные испытания. На экзамены по русской словесности должен был приехать сам Гаврила Романович Державин.

Пушкин читал свои «Воспоминания в Царском селе». (1814 г. Поэту-15 лет.)

Навис покров угрюмой нощи На своде дремлющих небес; В безмолвной тишине почили дол и рощи. В седом тумане дальний лес; Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, Чуть дышит ветерок, уснувший на листах, И тихая луна, как лебедь величавый, Плывёт в сребристых облаках.

С холмов кремнистых водопады Стекают бисерной рекой, Там в тихом озере плескаются наяды Его ленивою волной; А там в безмолвии огромные чертоги, На своды опершись, несутся к облакам. Не здесь ли мирны дни вели земные боги? Не се ль Минервы русской храм?

Не се ль Элизиум полнощный, Прекрасный Царскосельский сад, Где, льва сразив, почил орёл России мощный На лоне мира и отрад? Промчались навсегда те времена златые, Когда под скипетром великия жены Венчалась славою счастливая Россия, Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает Воспоминанья прежних лет; Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает: «Исчезло всё, великой нет!»

Здесь каждый шаг в душе рождает Воспоминанья прежних лет; Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает: «Исчезло всё, великой нет!»

……………………………………. Он видит: окружён волнами, Над твёрдой, мшистою скалой Вознёсся памятник. Ширяяся крылами, Над ним сидит орёл младой. И цепи тяжкие и стрелы громовые Вкруг грозного столпа трикратно обвились; Кругом подножия, шумя, валы седые В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен Воздвигся памятник простой.

………………………………………………. Бессмертны вы вовек, о росски исполины, В боях воспитанны средь бранных непогод! О вас, сподвижники, друзья Екатерины, Пройдёт молва из рода в род.

О, громкий век военных споров, Свидетель славы россиян! Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, Потомки грозные славян, Перуном Зевсовым победу похищали;

…………………………………………..

И ты промчался, незабвенный! И вскоре новый век узрел И брани новые, и ужасы военны;

………………………........................... Восстал вселенной бич – и вскоре новой брани Зарделась грозная заря.

………………………………………

Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны, Презревший правды глас, и веру, и закон, В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны? Исчез, как утром страшный сон!

……………………………………………

О скальд России вдохновенный,

Воспевший ратных грозный строй,

В кругу товарищей, с душой воспламененной,

Греми на арфе золотой! Да снова стройный глас героям в честь прольётся,

И струны гордые посыплют огнь в сердца,

И ратник молодой вскипит и содрогнётся

При звуках бранного певца.

У. С текстом произведения мы знакомы, послушаем комментарии к нему.

Экран

-- Ода начинается прекрасной картиной ночной природы: всё спит в «безмолвной тишине», только «чуть слышится ручей», «чуть дышит ветерок», мы словно слышим негромкий шум водопадов и видим, как в свете плывущей «как лебедь величавый» луны в «тихом озере плескаются наяды», - в греческой мифологии духи воды в образе молоденьких девушек.

И на фоне этого почти сказочного пейзажа возникают «огромные чертоги» Камероновой галереи вблизи Екатерининского дворца, где «мирны дни вели земные боги», главной из которых была «русская Минерва», Екатерина II.

Ещё при жизни императрицы художник Дмитрий Левицкий изображал её чаще всего в образе Минервы – античной богини мудрости, которая без устали заботится о вверенной ей стране и своих подданных.

В следующей строфе «прекрасный Царскосельский сад» Пушкин называет «Элизиум полнощный». Элизиум – в античной мифологии – поля блаженных, рай, куда по окончании земной жизни попадают любимые богами герои. То есть Царскосельский сад – северный Элизиум, где, возможно обитают души великих русских полководцев и самой императрицы.

У. Кто-то из историков назвал русский XVIII век «веком рыцарей» - ведь на престоле с 1725 года почти безраздельно восседали женщины, императрицы, а мужчины – воины, рыцари – служили им и Отечеству.

И особенно блистательные победы были одержаны русской армией и флотом в правление Екатерины II.

Но нет уже ни императрицы, ни её «орлов», «исчезло всё, великой нет!» Зато в царскосельском парке

… каждый шаг в душе рождает

Воспоминанья прежних лет…

Посмотрим на экран.

Задание. Найдите строки, которыми Пушкин описал именно этот памятник.

-- … окружён волнами, Над твёрдой, мшистою скалой Вознёсся памятник. Ширяяся крылами, Над ним сидит орёл младой. И цепи тяжкие и стрелы громовые Вкруг грозного столпа трикратно обвились; Кругом подножия, шумя, валы седые В блестящей пене улеглись.

У. А вот ещё один: В тени густой угрюмых сосен

Воздвигся памятник простой.

Всё это – память о блестящих победах русского оружия, о замечательных русских полководцах.

Бессмертны вы вовек, о росски исполины…

Орлов, Румянцев, Суворов – вот те «потомки грозные славян», кто

«Перуном Зевсовым победу похищали».

Задание. Давайте расшифруем эту аллегорию.

-- И Перун в славянской, и Зевс в греческой мифологии – боги-громовержцы, но в данном

случае речь идёт о грозном русском оружии, которое, как молния, разило врага.

У. Да, XVIII век,

… громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

…………………………….

И ты промчался, незабвенный!

А уже в следующем, XIX веке – «новой брани Зарделась грозная заря».

1812год. Отечественная война, когда против захватчиков «восстал и стар и млад», потому что у всех была одна цель –

…иль победить, иль пасть в пылу сраженья

За Русь, за святость алтаря.

…………………………………………………..

Сразились. Русский победитель!

И вспять бежит надменный галл.

Вопрос. А что же великий завоеватель Наполеон?

-- … любимый сын и счастья и Беллоны,

Презревший правды глас, и веру, и закон,

В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны…

Исчез, как утром страшный сон!

Беллона – римская богиня войны.

Так образно Пушкин говорит о Наполеоне как о талантливом полководце и в то же время как о чрезмерно гордом человеке, который презрел «правды глас, и веру, и закон» и потому проиграл и с позором был изгнан с Русской земли: « Исчез, как утром страшный сон!».

У. В заключительной строфе – обращение к Василию Андреевичу Жуковскому («О скальд России вдохновенный…»), воспевшему в своём произведении «Певец во стане русских воинов» героев 1812 года, не посрамивших воинскую славу своих отцов и дедов.

Вопрос. «Воспоминания в Царском селе» - большое стихотворение, посвящённое русской истории. Зачем Пушкину понадобились античные образы?

-- Это стихотворение является одой. В классицизме ода – высокий жанр, т. е. произведение, прославляющее кого- или что-либо. В данном стихотворении Пушкин воспевает русскую воинскую доблесть и для большей торжественности использует лексику высокого стиля, возвышенные образы, в том числе и античные.

У. И не будем забывать, что античная культура – значительный пласт классического образования.

Мы рассмотрели лишь часть той ранней лирики Пушкина, которая могла бы гораздо шире и полнее проиллюстрировать тему нашего урока – «античные мотивы». Тем не менее определённые выводы всё же можно сделать.

Вопрос. Итак, какие темы звучат наиболее ярко

Вопрос. Итак, какие темы звучат наиболее ярко

в поэзии Пушкина - лицеиста?

-- Наиболее яркими являются так называемые анакреонтические мотивы: как и древнегреческий поэт Анакреонт, молодой

Пушкин воспевает лёгкие радости жизни, дружеские

пирушки и любовь.

Но мы увидели и другое: уже в этой, ранней лирике в одном ряду с Вакхом и Кипридой, Аполлоном и Купидоном стоят

у поэта-лицеиста «свобода» и «святые узы дружбы», звучат

гражданские и патриотические мотивы.

Экран

У. Разумеется. Александр Сергеевич Пушкин как гений, как истинно русский поэт не мог всю жизнь создавать лишь лёгкую, анакреонтическую поэзию, воспевать лишь мимолётные радости жизни.

Нет, он не откажется от античных мотивов в своём творчестве. Но это, хоть и прекрасный, всё-таки пройденный этап, связанный с детством и ранней юностью.

Другая, новая муза стала являться поэту:

не античная резвая вакханочка, а русская провинциальная барышня

С печальной думою в очах,

С французской книжкою в руках.

Утверждались другие нравственные ценности и идеалы. Обо всём этом Пушкин расскажет читателям в своём романе в стихах «Евгений Онегин», с которым нам и предстоит познакомиться.

Учитель литературы и МХК МОУ «Гимназия №2»

Михальчик Людмила Владиславовна

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Вопросы и задания.

1. Познакомиться с жизнью Царскосельского Лицея.

Чем воспитание и образование в Лицее принципиально

отличались от уже сложившихся, традиционных?

2. Каков круг интересов Пушкина – лицеиста?

3. «К Каверину»

Найти античные образы и с помощью «Мифологического словаря»

разобраться в них.

Какие строки можно считать ключевыми, т. е. заключающими

в себе основную мысль?

4. «К Наталье» (1813)

Каков характер стихотворения, его настроение?

Перечислите все слова и образы, связанные с античной культурой

и прокомментируйте их.

О чём рассказал поэт? Откуда это сравнение с монахом?

5. «К »

Прокомментируем сначала античные образы из этого стихотворения.

Возможно, теперь вам легче будет понять содержание этого послания? О чём, о ком оно?

6. «Разлука»

Какой смысл вложил поэт в выражение «наш пенат»?

Что требует от друга Пушкин? Чего желает ему?

А в чём клянётся другу сам поэт?

Приведите примеры в доказательство того, что Пушкину

действительно дорого и важно все, о чём он говорит в стихотворении.

Из чего же складывается счастье?

Какой ряд приоритетов выстраивает поэт для себя и своих друзей?

7. «Воспоминания в Царском селе»

Найдите строки, которыми Пушкин описал памятник

русской воинской славы.

Расшифруйте аллегорию, связанную с образами славянской мифологии.

Как выражено отношении автора к великому завоевателю Наполеону?

«Воспоминания в Царском селе» - большое стихотворение,

посвящённое русской истории.

Зачем Пушкину понадобились античные образы?

8. Итак, какие темы звучат наиболее ярко

в поэзии Пушкина - лицеиста?

9. Попробуйте сделать презентацию в электронном варианте.