На правах рукописи

БОНДАРЬ

Нина Олеговна

ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗА В РАЗНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ

14.00.08. – глазные болезни

Автореферат

на соискание учёной степени

кандидата медицинских наук

Москва—2009

Работа выполнена на кафедре офтальмологии педиатрического факультета ГУ ВПО Российского государственного медицинского университета.

Научный руководитель:

Заслуженный деятель науки РФ,

Доктор медицинских наук, профессор,

Член корр. РАМН

Официальные оппоненты:

Доктор медицинских наук, профессор

Доктор медицинских наук

Ведущая организация: Московский областной научно-исследовательский

клинический институт им.

Защита диссертации состоится 21 декабря 2009 г. в 14 часов

на заседании диссертационного совета Д 001.040.01

при НИИ Глазных болезней РАМН

( Москва, ул. Россолимо, д.11 А)

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке НИИ Глазных болезней РАМН

Автореферат разослан « 20 » ноября 2009 года.

Учёный секретарь

диссертационного совета,

доктор медицинских наук

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. В возникновении инвалидизирующих заболеваний глаз у детей исключительно велика роль перинатальной патологии (, 2006).

Невынашивание беременности и проблемы детей, родившихся недоношенными, является важнейшим разделом в деле охраны материнства и детства. Благодаря совершенству методов выхаживания, развитию реанимационной службы и интенсивной терапии в перинатальной медицине, выживаемость недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении постоянно увеличивается. Анализ особенностей постнатального развития этих детей показал, что число здоровых детей к одному году не превышает 10–25% из ста родившихся (, , 2006). Среди основных факторов, приводящих к последующей инвалидизации, у детей, рождённых с низкой массой тела, прежде всего, выделяют поражения головного, спинного мозга и органа зрения (, , 2004).

В литературе сообщения, посвящённые особенностям органа зрения недоношенных новорожденных немногочисленны, и касаются они в основном состояния рефракции. В то же время, знания особенностей офтальмологического статуса недоношенных новорождённых детей важны для ранней диагностики офтальмопатологии. (, , И., Б., 1999; , 2000; , 2000). Одной из важных составляющих офтальмологического статуса является внутриглазное давление новорождённого ребёнка.

Работы, посвящённые морфофункциональным особенностям структур глаза, обусловливающих величину ВГД у новорождённых детей малочисленны, противоречивы и часто гипотетичны. На сегодняшний день нет чётко установленных средних показателей нормы ВГД для новорождённых детей. Вопросы, касающиеся формирования дренажных структур, ресничного тела, наружных оболочек глаза, их роли в становлении и нарушении ВГД у новорождённых детей разного гестационного срока остаются нерешёнными.

Глубоконедоношенные дети являются на сегодняшний день ощутимой реальностью (, 2009). Знание особенностей строения дренажной системы и особенностей ВГД новорождённых детей, которые качественно отличаются от таковых у взрослых, позволит определить правильную тактику врача в отношении глаукомы и предотвратить её последствия: детскую слепоту и слабовидение. В связи с этим, весьма актуально тщательное изучение морфофункциональных особенностей глаза и ВГД недоношенного и доношенного новорождённого ребёнка, а также поиск оптимальных для педиатрической офтальмологии методов офтальмотонометрии. Это сделает диагностику глаукомы новорождённых детей более ранней и качественной, позволит снизить инвалидизацию среди детей, рождённых с низкой массой тела и повысить их качество жизни.

Цель исследования: исследовать величину ВГД новорождённых недоношенных и доношенных детей и, определяющие его, морфологические особенности дренажной системы глаза в разные сроки гестации.

Задачи исследования:

1. Изучить формирование угла передней камеры, ресничного тела, наружной оболочки глаза (склеры и роговицы), в ходе эмбриогенеза на гистологических препаратах энуклеированных глаз недоношенных и доношенных новорождённых детей.

2. Определить средние показатели ВГД для недоношенных и доношенных новорождённых детей (в возрасте от 4–х дней до 4–х недель жизни), и сопоставить их со средними показателями ВГД у взрослых.

3. Оценить влияние метода тонометрии на показатели ВГД у новорождённых детей. Провести сравнительную офтальмотонометрию у новорождённых недоношенных и доношенных детей аппланационным, импрессионным и микроконтактным способами.

4. Изучить влияние условий измерения (методов фиксации век пальцами, векорасширителями, напряжения экстраокулярных мышц, крика в момент тонометрии), на показатели ВГД у недоношенных и доношенных новорождённых детей.

5. Учитывая широкое применение раствора атропина 0,1% в диагностических целях у недоношенных и доношенных новорождённых детей (офтальмоскопия, рефрактометрия), изучить изменения ВГД после его инстилляций.

6. Исследовать роль срока гестации (27–40 недель), возраста, постконцептуального возраста (срок жизни от момента зачатия), массы тела, пола в становлении ВГД у недоношенных и доношенных новорождённых детей.

Научная новизна

1. Впервые, в отличие от работ предыдущих исследователей, морфологическое изучение структур глаза проводилось на глазах живших, но умерших недоношенных и доношенных новорождённых разного срока гестации.

2. Впервые комплексно изучено морфологическое строение структур глаза, обусловливающих его ВГД (дренажная система, ресничное тело, наружные оболочки), у недоношенных и доношенных детей разного срока гестации.

3. Впервые проанализирована значимость морфологических особенностей глаза для становления ВГД у недоношенных и доношенных новорождённых детей.

4. Впервые проведено скрининговое исследование ВГД микроконтактным способом у недоношенных и доношенных новорождённых детей разного срока гестации и постконцептуального возраста. Изучены факторы, влияющие на уровень ВГД у недоношенных и доношенных новорождённых детей.

5. Определены средние показатели ВГД для новорождённых недоношенных и доношенных детей.

Практическая значимость

Предложено включение офтальмотонометрии в скрининговое обследование новорождённых детей для раннего выявления врождённой глаукомы и других заболеваний глаз, сопровождающихся повышением ВГД.

Разработаны средние показатели ВГД для новорождённых недоношенных и доношенных детей.

Средние показатели ВГД у новорождённых детей определены при обследовании апланационным, импрессионным и микроконтактным методами. Установлены преимущества микроконтактного метода исследования ВГД у новорождённых недоношенных и доношенных детей.

Для скринингового исследования ВГД у новорождённых недоношенных и доношенных детей предложено применение микроконтактного тонометра Icare Tiolat.

Положения, выносимые на защиту:

1. Структуры глаза, определяющие становление его ВГД (дренажная зона, ресничное тело, наружная оболочка), к моменту рождения ребёнка и в течение первых месяцев жизни отличаются своей морфофункциональной незрелостью.

2. Величина ВГД у новорождённого ребёнка определяется соотношением функциональной способности ресничного тела и пропускной способности дренажной системы.

3. У новорождённых недоношенных и доношенных детей средние показатели ВГД ниже, чем у взрослых. В среднем величина истинного ВГД в группе новорождённых детей составляет 6,3 мм рт. ст.

4. После 50 недель постконцептуального возраста величина ВГД приближается к нормотонии ВГД у взрослых.

5. При измерении ВГД у новорождённых детей преимущество следует отдавать микроконтактным методам, не зависящим от биомеханических свойств роговицы и не требующим анестезии.

Внедрение результатов исследования:

Результаты исследования включены в клиническую практику офтальмологических отделений МДГКБ №1 и РДКБ.

Апробация работы:

Основные положения работы доложены и обсуждены на совместном заседании научно–практической конференции сотрудников кафедры офтальмологии педиатрического факультета с курсом факультета усовершенствования врачей РГМУ, ПНИЛ микрохирургии глаза, врачей 7 и 12 глазных отделений МДКБ № 1, РДКБ, детской консультативной глазной поликлиники и глазного санатория.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 4 – в центральной печати.

Структура и объём диссертации

Диссертация изложена на 140 страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, собственных исследований, включающих 3 главы, заключения, выводов, практических рекомендаций. Содержит 36 таблиц, 56 рисунков. Указатель литературы включает 109 источников. В том числе 81 отечественных и 28 зарубежных авторов.

Содержание работы

Материал и методы исследования

Материал гистологических исследований

С целью гистологического исследования структур, обусловливающих внутриглазное давление, в сроки от 24 до 48 часов после смерти был произведён забор 30 энуклеированных интактных глаз у 15–ти умерших недоношенных и доношенных новорождённых детей со сроком гестации от 24 до 38 недель.

Энуклеированные глаза фиксировались в 10% нейтральном формалине, затем обезвоживались в спиртах и заключались в парафин. Серийные срезы толщиной 3–5 мкм депарафинировали и окрашивали гематоксилин–эозином или полихромно (метиленовый синий–фуксин–азур II). Морфологическое исследование было выполнено методами парафиновых и полутонких срезов в лаборатории патогистологии глаза НИИ глазных болезней РАМН под руководством к. м.н. .

Материал клинических исследований

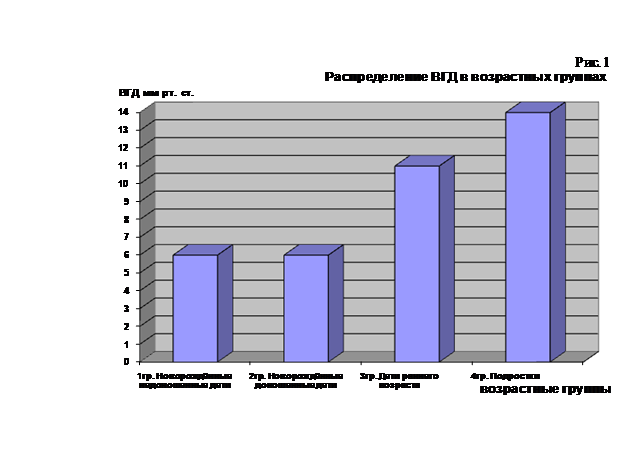

Обследовано 178 детей (344 глаза), из них 93 мальчика (186 глаз) и 85 девочек (170 глаз). Согласно поставленным задачам, пациенты были распределены на 4 основные группы:

1 группа. Новорождённые недоношенные дети. 40 человек. 80 глаз. 160 измерений. Срок гестации 27–36 недель. Возраст 4 дня – 4 недели.

2 группа. Новорождённые доношенные дети. 30 человек. 80 глаз. 160 измерений. Срок гестации 37–40 недель. Возраст 4 дня – 4 недели.

3 группа. Дети младенческого возраста (недоношенные и доношенные). 30 человек. 60 глаз. 120 измерений. Возраст 4 недели – 28 недель.

4 группа. Подростки. 25 человек. 50 глаз. 100 измерений. Возраст 11–17 лет.

Для уточнения результатов были выделены дополнительные подгруппы.

1 подгруппа – 10 недоношенных новорождённых, которым, в отличие от детей основных групп, ВГД было измерено тонометрами Маклакова и Schiothz.

2 подгруппа – 8 новорождённых (недоношенных и доношенных), у которых исследовалось влияние на ВГД инстилляций 0,1% раствора атропина.

3 подгруппа – 10 новорождённых (недоношенных и доношенных), у которых исследовалось влияние крика на ВГД.

4 подгруппа – 10 новорождённых (недоношенных и доношенных), у которых исследовалось влияние на ВГД векорасширителей.

5 подгруппа – 15 недоношенных детей, у которых исследовалось влияние развившейся ретинопатии недоношенных на ВГД.

В работе были использованы традиционные методы офтальмологического обследования, а также офтальмотонометрия, выполненная аппланационым (тонометр Маклакова), импрессионным (тонометр Schiothz) и микроконтактным (тонометр Icare Tiolat) способами.

Принцип действия тонометра Icare основан на методе измерения индуктивности при отскоке наконечника от роговицы, что позволяет измерять ВГД быстро, точно, без наркоза и без местной анестезии глаза. При нажатии пусковой кнопки лёгкий зонд тонометра, содержащий постоянный магнит, выбрасывается по направлению к глазу, ударяется наконечником о роговицу и возвращается обратно. Изменение скорости зонда после удара о роговицу, зависящее от величины ВГД, фиксируются, обрабатываются и выводятся на дисплей. Данный тонометр указывает цифры истинного ВГД. Для каждого измерения используются одноразовые наконечники.

Для характеристики полученных параметров ВГД использовалось среднее значение и выборочное стандартное отклонение. С помощью критерия Стьюдента проводился анализ зависимости полученных значений ВГД от срока гестации, массы тела при рождении, возраста, постконцептуального возраста (срока жизни от момента зачатия), пола, наличия и степени ретинопатии недоношенных, инстилляции р-ра атропина 0,1%, применения векорасширителей.

Результаты собственных исследований

Результаты гистологических исследований

Гистологические исследования показали постепенное формирование тех структур глаза, которые определяют параметры ВГД у новорождённого ребёнка, и не были отмечены другими авторами.

Постепенное неодновременное формирование различных сегментов шлеммова канала объясняет неодинаковые размеры его просвета на серийных срезах. С увеличением срока гестации увеличивается ширина просвета шлеммова канала и количество отводящих коллекторов.

На гистологических препаратах глаз 24 недель гестации угол передней камеры открыт. Он уже, чем на препаратах более поздних сроков гестации. Трабекула не дифференцирована в пластины, вместо пластин имеется конгломерат ткани. Трабекула имеет компактный вид без межпластинчатых пространств. Шлеммов канал не дифференцируется, хотя у корня радужки имеются несколько несвязанных между собой щелевидных пространств.

В 25–26 недель гестации шлеммов канал раскрыт и представлен неправильной овальной формы просветом, выполненным эндотелиальной выстилкой. Ткань трабекулы становится более рыхлой, как и корень радужки.

К 27 неделе гестации шлеммов канал, оставаясь относительно узким, значительно увеличивается в переднезаднем направлении. Его внутренняя поверхность выполнена эндотелиальной выстилкой, причем плотность клеток внутренней стенки канала превышает таковую наружной стенки, от которой берут начало выпускники. В трабекулярной ткани ядра клеток приобретают единообразную ориентацию, однако отдельные пластины и межпластинчатые пространства появляются лишь во внутренних ее слоях.

В 36–37 недель гестации угол передней камеры более широкий. Шлеммов канал раскрыт. Хорошо выражены пластины корнеосклеральной трабекулы и их связь с цилиарным телом.

Почти полностью сформированный дренажный комплекс представлен на препаратах 38 недель гестации. Просвет шлеммова канала увеличивается в размерах. Его просвет неправильной овальной формы, иногда в виде песочных часов. От наружной стенки берут начало большое количество венозных коллекторов. Эндотелиальная выстилка шлеммова канала представлена более плоскими клетками снаружи и более овальными внутри. Корнеосклеральная часть трабекулы образована 6–7 тонкими пластинами, покрытыми клетками с овальными ядрами, ограничивающие межпластинчатые пространства. Наблюдается уплотнение её наружных

слоев – прообраз будущей юкстаканаликулярной части с гранулами пигмента. Появляются характерные очертания склеральной шпоры.

Поскольку развитие дренажных путей происходит в прямой зависимости от объема продуцируемой внутриглазной жидкости, немаловажно было проследить этапы становления ресничного тела и временную взаимозависимость этих синхронно работающих структур глаза.

После 24 недель гестации в ресничном теле начинают формироваться структуры, участвующие в секреции внутриглазной жидкости. В 25 недель гестации ресничное тело представляет собой рыхлую сеть мезенхимальных клеток без признаков упорядоченной ориентации и дифференцировки мышечных слоёв. Имеются единичные ресничные отростки с кровеносными сосудами небольшого диаметра. В эпителиальной выстилке с трудом различаются слои пигментных и беспигментных клеток.

На 26 неделе гестации дифференцируются зрелые, хотя и малочисленные, широкие ресничные отростки с хорошо развитой капиллярной сетью, двумя слоями клеток эпителия.

К 36–37 неделе гестации количество ресничных отростков увеличивается. Все гладкомышечные слои практически сформированы. Ядра гладкомышечных клеток ресничного тела на данном этапе приобретают чёткую ориентацию в соответствии с топографией мышц. Вполне различимы слои меридиональных волокон, связанных с пластинами корнеосклеральной трабекулы, циркулярных и радиальных пучков.

Поскольку ВГД зависит не только от объема содержимого глаза, но и ригидности его оболочек, главным образом, фиброзной, особое внимание мы уделили морфологии роговицы и склеры на разных сроках гестации по мере становления внутриглазного давления.

На сроке 25 недель гестации роговица представляет собой оформленную гиперцеллюлярную ткань с щелевидными пространствами между стромальными пластинами, что косвенно подтверждает её повышенную гидратированность на этих сроках развития. Передний эпителий представлен 2–3 слоями клеток без признаков послойной дифференцировки, полярность клеток базального слоя отмечалась не на всём протяжении. Боуменова мембрана хорошо выражена в виде светлой бесклеточной субэпителиальной полоски. Десцеметова мембрана имеет вид тонкой пластинки, на которой расположены в один, а иногда в 2 слоя клетки заднего эпителия. Наличие второго слоя говорит о незавершённости дифференциации этого слоя, и, следовательно, недостаточности его барьерной и дегидратирующей функции.

Склера на этом сроке гестации напоминает оформленную несколько рыхлую соединительную ткань с более толстыми, чем в роговице коллагеновыми пучками. Отмечается большая плотность склероцитов, выраженная васкуляризация.

С увеличением гестационного возраста количество слоёв переднего эпителия роговицы увеличивается, слой базальных клеток обретает определённую поляризацию (перпендикулярно к плоскости роговицы). Повышается плотность эндотелия. В строме роговицы становится всё больше фибриллярных структур, а клеточность (количество кератоцитов), снижается.

К 36–37 неделе гестации склера становится более плотной за счёт преобладания волокнистых структур над клеточными, менее гидратированной и васкуляризированной. В эписклере сохраняется высокая плотность сосудов.

Эпителий роговицы на сроке 36–37 недель представлен 4–5 слоями клеток с признаками поляризации базалиоцитов. Степень дифференцировки эпителия снижается по направлению к центру. Эндотелиальный слой отличается большой плотностью. Десцеметова мембрана становится меньше по толщине.

Таким образом, к моменту рождения доношенного ребёнка формирование дренажной системы, ресничного тела, наружной оболочки глаза ещё не завершено.

Выявленные нами морфологические особенности строения глаза определяют величину ВГД новорождённых недоношенных и доношенных детей.

Результаты клинических исследований

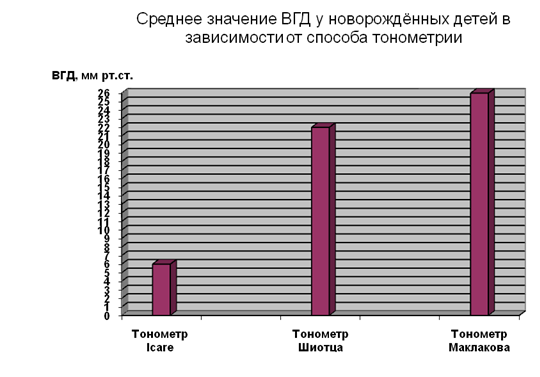

При измерении ВГД тонометрами Маклакова и Schiothz получены данные, представленные в таблице № 1. Полученные результаты тонометрии по Маклакову и Schiothz указывали на повышенные цифры ВГД по сравнению с нормой ВГД у взрослых.

Таблица 1

Результаты тонометрии у 10 новорождённых недоношенных детей 1 группы с помощью тонометров Маклакова и Schiothz

Вид тонометра | Среднее значение ВГД, мм рт. ст. (р=0,05) | Разброс ВГД, мм рт. ст. |

Тонометр Маклакова | 26,1 ± 1,0 мм рт. ст. | 21–36 мм рт. ст. |

Тонометр Schiothz | 22,6 ± 1,0 мм рт. ст. | 19–26 мм рт. ст. |

Исследование ВГД этими тонометрами у новорождённых детей имело большие трудности.

А) Тонометрия глаза новорождённого могла быть выполнена только ребёнку, находящемуся под наркозом. В связи с этим тонометрия проводилась недоношенным новорождённым детям с ретинопатией недоношенных III ст. активной фазы, которым проводилась под наркозом профилактическая лазеркоагуляция сетчатки.

Б) Контактные площадки данных тонометров по своим размерам (диаметр–1см), часто не соответствовали размерам глазной щели новорождённых и не помещались в ней.

В) Установить контактную площадку тонометров Маклакова и Schiothz удавалось только при применении векорасширителей, что вносило в измерения большую погрешность.

Было принято решение отказаться от использования тонометров Маклакова и Schiothz для скринингового исследования ВГД у новорождённых детей.

В ходе дальнейшей работы измерение ВГД проводилось микроконтактным тонометром Icare Tiolat (Финляндия), указывающим истинное ВГД.

1 группа Новорождённые недоношенные дети. 40 человек. 80 измерений.

У новорождённых недоношенных детей со сроком гестации от 27 до 36 недель, нормальные показатели истинного ВГД оказались значительно ниже, чем у взрослых. Среднее значение ВГД в 1 группе составило 6,3 ± 0,3мм рт. ст. (р=0,05) [разброс от 3 до 14 мм рт. ст.].

В 1 группе новорождённых недоношенных детей исследовано влияние срока гестации на ВГД. В подгруппах разного гестационного возраста (I подгруппа – до 34 недель гестации, II подгруппа – более 34 недель гестации), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа 5,8 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05), II подгруппа – 6,4 ± 0,4 мм рт. ст. ( p=0,05)], оказались статистически не значимы (t=1,02).

В 1 группе новорождённых недоношенных детей изучено влияние массы тела при рождении на ВГД. В подгруппах новорождённых недоношенных детей с разной массой тела при рождении (Iподгруппа – до 2000 г, II подгруппа – более 2000 г), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа – 5,6 ± 0,5 мм рт. ст. (р=0,05), II подгруппа – 6,5 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимы (t=1,5).

В 1 группе новорождённых недоношенных детей исследовано влияние пола ребёнка на уровень ВГД. Среднее значение истинного ВГД у мальчиков – 6,4 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05), у девочек – 5,7 ± 0,5 мм рт. ст. (р=0,05)]. Различия в величине среднего значения истинного ВГД у девочек и мальчиков оказались не достоверными (t=1,1).

Таким образом, в 1 группе новорождённых недоношенных детей цифры истинного ВГД не коррелировали со сроком гестации, с массой тела при рождении, не зависели от пола.

2 группа Новорождённые доношенные дети. 30 человек.60 измерений.

У новорождённых доношенных детей со сроком гестации от 37 до 40 недели, возрастом от 4–х дней до 4–х недель жизни при измерении ВГД нормальные показатели истинного ВГД оказались значительно ниже, чем у взрослых. Среднее значение истинного ВГД во 2 группе доношенных новорождённых детей составило 6,3 + 0,3 мм рт. ст. (р=0,05). [разброс от 3 до 14 мм рт. ст.].

Во 2 группе новорождённых доношенных детей исследовано влияние срока гестации на ВГД. В подгруппах разного гестационного возраста (I подгруппа 37–38 недель гестации, II подгруппа – 39–40 недель гестации), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа – 6,1 + 0,4 мм рт. ст. (р=0,05), II подгруппа – 6,0 + 0,4 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=0,16).

Во 2 группе новорождённых доношенных детей изучалась корреляция ВГД и массы тела при рождении. В подгруппах новорождённых доношенных детей с разной массой тела при рождении (I подгруппа – до 3000 г, II подгруппа – более 3000 г), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа – 5,9 ± 0,5 мм рт. ст. (р=0,05), II подгруппа – 6,1 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=0,3).

Во 2 группе новорождённых доношенных детей определяли связь ВГД и пола ребёнка. В подгруппах новорождённых доношенных детей разного пола различия в величине среднего значения истинного ВГД [мальчики – 5,9 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05), девочки – 6,3 + 0,6 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=0,6).

Таким образом, также как и в 1 группе недоношенных новорождённых, во 2 группе у доношенных новорождённых цифры истинного ВГД не коррелировали со сроком гестации, с массой тела при рождении, не зависели от пола.

Исследовано влияние инстилляции 0,1% атропина на ВГД у новорождённых детей. Так как среднее значение ВГД в группах недоношенных и доношенных детей совпадает и не зависит от срока гестации для исследования влияния инстилляций раствора атропина недоношенные и доношенные новорождённые дети были включены в одну группу. Было обследовано 8 новорождённых доношенных и недоношенных детей через 30 мин. после инстилляции атропина. Среднее значение истинного ВГД в подгруппе новорождённых детей до инстилляции атропина составило 6,7 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05). Среднее значение истинного ВГД у этих же детей после инстилляции атропина составило 14,8 ± 0,9 мм рт. ст. (р=0,05). Различие в величине среднего значения истинного ВГД у новорождённых детей статистически достоверно (t=8,3). Следовательно, инстилляции 0,1% раствора атропина, часто применяемые у новорождённых детей при обследовании, повышают их ВГД.

С целью выявления влияния на ВГД у новорождённых детей крика, напряжения, применения векорасширителей, нами была проведена офтальмотонометрия у 10 новорождённых недоношенных и доношенных детей в состоянии покоя и при крике. Среднее значение истинного ВГД у группы недоношенных и доношенных новорождённых детей в покое составило 6,5 ± 0,2 мм рт. ст. (р=0,05). Среднее значение истинного ВГД у этих же детей при крике или напряжении составило16,2 ± 1,2 мм рт. ст. (р=0,05). Различие между показателями среднего значения ВГД у новорождённых детей в покое и при крике статистически достоверно (t=7,5). При напряжении, крике ВГД у новорождённых детей повышается.

Проанализировано влияние векорасширителей на ВГД. Поскольку после установки векорасширителя дети, как правило, очень сильно кричат, ВГД постепенно нарастает с увеличением интенсивности крика. Было обследовано 10 недоношенных и доношенных новорождённых. Офтальмотонометрия проводилась у них в состоянии покоя [6,3 ± 0,2 мм рт. ст. (р=0,05)], непосредственно после установки векорасширителя [10,8 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05)], и 30–40 сек. спустя, т. к. ребёнок начинал кричать [23,2 ± 1,8 мм рт. ст. (р=0,05)].

Разница между показателями среднего значения истинного ВГД у новорождённых детей в покое и при использовании векорасширителей в спокойном состоянии (t=11,3), а также при использовании векорасширителей при крике (t=9,4), статистически достоверна. При интенсивном крике в результате применения векорасширителей истинное давление у новорождённых детей может достигать 40 мм рт. ст. Таблица 2.

Таблица 2

Влияние на результаты офтальмотонометрии у новорождённых детей крика, применения векорасширителей, инстилляций 0,1% раствора атропина.

Среднее значение ВГД, мм рт. ст. (р=0,05) | Разброс значений ВГД мм рт. ст. | |

ВГД, мм рт. ст. у новорождённого ребёнка в покое | 6,3 ± 0,2 | 3–14 |

ВГД, мм рт. ст. у новорождённого ребёнка при крике | 16,2 ± 1,2 | 9–30 |

ВГД, мм рт. ст. у новорождённого ребёнка при использовании векорасширителя в покое | 10,8 ± 0,4 | 9–14 |

ВГД, мм рт. ст. у новорождённого ребёнка при использовании векорасширителя при крике | 23,2 ± 1,8 | 15–40 |

ВГД у новорождённого ребёнка через 30 минут после инстилляции 0,1% раствора атропина | 14,8 ± 0,9 | 8–20 |

3 группа Дети младенческого возраста. 30 человек. 60 измерений.

В группе детей от 4–х до 28–ми недель жизни была выявлена тенденция к увеличению показателей ВГД. Среднее значение истинного ВГД среди детей 3 группы младенческого возраста составило 10,5 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05) [разброс от 4 до14 мм рт. ст.].

В 3 группе детей младенческого возраста исследовано влияние срока гестации на ВГД. В подгруппах разного гестационного возраста (I подгруппа до 37 недель гестации, II подгруппа – более 37 недель гестации), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа – 9,9 ± 0,5 мм рт. ст. (р=0,05), II подгруппа – 10,9 ± 0,5 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=1,4).

В 3 группе детей младенческого возраста определялась корреляция ВГД и массы тела при рождении. В подгруппах детей младенческого возраста с разной массой тела при рождении (I подгруппа – до 2000 г, II подгруппа – более 2000 г), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа – 9,7 ± 0,6 мм рт. ст. (р=0,05), II подгруппа – 11 ± 0,3мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=1,86).

В 3 группе детей младенческого возраста исследовано влияние на ВГД фактической массы тела. В подгруппах детей младенческого возраста с разной массой тела (I подгруппа – до 4500 г, II подгруппа – более 4500 г), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа – 9,7 ± 0,6 мм рт. ст. (р=0,05), для подгруппы с массой тела более 4500 г – 11,0 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=1,86).

В 3 группе изучалась связь ВГД и пола ребёнка. В подгруппах детей младенческого возраста разного пола различия в величине среднего значения истинного ВГД [мальчики – 10,9 ± 1,1 мм рт. ст. (р=0,05), девочки – 10,3 ± 0,5 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=0,9).

Таким образом, в 3 группе детей младенческого возраста, цифры ВГД не коррелировали со сроком гестации, с массой тела при рождении и не зависели от пола. В ходе анализа тонометрических данных 3 группы была выявлена зависимость показателей ВГД от постконцептуального возраста. Для подгруппы детей постконцептуального возраста до 50 недель среднее значение истинного ВГД составило 8,7 ± 0,7 мм рт. ст. (р=0,05), для подгруппы детей постконцептульного возраста более 50 недель, соответственно, 11,6 ± 0,2 мм рт. ст. (р=0,05). Различия между величиной среднего значения истинного ВГД в подгруппах разного постконцептуального возраста статистически достоверны (t=45,7).

Было обследовано 15 недоношенных детей с I–III стадиями ретинопатии недоношенных (РН) активной фазы, постконцептуальный возраст которых не превышал 50 недель. Среднее значение истинного ВГД в группе недоношенных детей с РН составило 7,5 ± 0,3 мм рт. ст. (p=0,05). Различия в величине среднего значения ВГД недоношенных детей с РН, постконцептуальный возраст которых не превышал 50 недель и детей без ретинопатии того же постконцептуального возраста (8,8 ± 0,8 мм рт. ст.), статистически не значимы (t=2,0). Таким образом, ВГД у недоношенных детей не зависит от наличия ретинопатии недоношенных (I–III стадии).

4группа Подростки 11-17 лет. 25 человек. 50 измерений.

В группе подростков значения ВГД соответствуют нормотонии у взрослых.

У подростков 11–17 лет при измерении ВГД тонометром Icare Tiolat среднее значение истинного ВГД составило 14,4 ± 0,3 мм рт. ст. (р=0,05) [разброс от 11 до 21 мм рт. ст.].

В 4 группе подростков исследовано влияние возраста на ВГД. В подгруппах подростков разного возраста (I подгруппа – до 15 лет, II подгруппа – старше 15 лет), различия в величине среднего значения истинного ВГД [I подгруппа 14,0 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05), II подгруппа – 15,0 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми (t=1,67).

В 4 группе подростков определялась корреляция ВГД и пола ребёнка. В подгруппах подростков разного пола различия в величине среднего значения истинного ВГД [мальчики – 14,5 ± 0,5 мм рт. ст. (р=0,05), девочки – 14,4 ± 0,4 мм рт. ст. (р=0,05)], оказались статистически не значимыми. В 4 группе подростков значения ВГД не коррелировали с полом и возрастом.

Таким образом, в 4–х возрастных группах прослеживается тенденция к постепенному нарастанию значений ВГД [рис. 1].

Используя разные методы измерения ВГД у новорождённых детей, мы получили огромный размах значений от относительно низких цифр 6,3 ± 0,3 мм рт. ст. (тонометр Icare Tiolat) до превышающих верхнюю границу нормы у взрослых 26,1 ± 1,0 мм рт. ст. (тонометр Маклакова) [рис. 2].

Рис.2

По нашему мнению, столь кардинальным различиям в результатах офтальмотонометрии, проведённой тремя разными методами, могли способствовать следующие предпосылки:

1. Особенности роговицы новорождённых детей в отличие от роговицы взрослых (отличия по кривизне, толщине, ригидности).

2. При соприкосновении контактных площадок разных тонометров осуществляется разная сила компрессии (наибольшая при измерении тонометром Маклакова, наименьшая при измерении тонометром Icare Tiolat), смещается разный объём внутриглазной жидкости.

3. Влияние наркоза при тонометрии по Маклакову и Schiothz.

4. Необходимость фиксации век пальцами или векорасширителями при тонометрии по Маклакову и Schiothz.

5. Разное положение головы: горизонтальное при тонометрии по Маклакову и Schiothz, вертикальное при измерении ВГД тонометром Icare Tiolat.

В результате проведённых клинических исследований мы пришли к заключению, что величина ВГД у новорождённого ребёнка не зависит от гестационного срока, не зависит от фактического возраста, пола, массы тела, а также от наличия ретинопатии недоношенных.

Зависимость ВГД от постконцептуального возраста, по нашему мнению, не случайна. Постконцептуальный возраст, в отличие от гестационного срока и фактического возраста, более полно характеризует уровень зрелости организма новорождённого ребёнка и в частности структур глаза, обусловливающих уровень ВГД.

Относительно низкие средние показатели ВГД (6,3 ± 0,3 мм рт. ст.) новорождённого ребёнка обусловлены морфологической незрелостью дренажной системы, ресничного тела, наружных оболочек глаза. Неодинаковая зрелость этих структур в разных сегментах глаза, характерная для новорождённого ребёнка, дискретный характер их взаимозависимого становления обусловливают разброс параметров ВГД в группе новорождённых детей от 3 до 14 мм рт. ст.

Выводы

1. На основе гистологического исследования 30 энуклеированных глаз 15 умерших новорождённых детей 24–38 недель гестации было выявлено, что структуры глаза новорождённого ребёнка, ответственные за секрецию и отток внутриглазной жидкости характеризуются морфологической незрелостью.

Ресничное тело новорождённого ребёнка к моменту рождения является морфологически незрелым. В течение первых месяцев жизни продолжается увеличение количества ресничных отростков, увеличение их размеров и васкуляризации. Только к 38 неделе гестации ресничное тело практически сформировано.

У новорождённого ребёнка 24 недель гестации шлеммов канал и трабекула находятся на начальной стадии дифференцировки. Дренажный комплекс полностью формируется только к 38 неделям гестации.

Наружная оболочка глаза новорождённого ребёнка 24 недель гестации отличается незавершённой дифференцировкой: высокой гидратированностью, высокой клеточностью и меньшим содержанием эластических волокон. К 38 неделе гестации эластический компонент наружной оболочки преобладает над клеточным, завершается дифференциация эпителия и эндотелия роговицы.

2. Показатели ВГД у новорождённых недоношенных и доношенных детей, полученные методами аппланационной (тонометр Маклакова – 26,1 ± 1,0 мм рт. ст.) и импрессионной тонометрии (тонометр Schiothz – 22,6 ± 1,0мм рт. ст.) имеют большую погрешность и намного превышают величину истинного ВГД (тонометр Icare Tiolat – 6,3 ± 0,3 мм рт. ст.), в связи с возрастными биомеханическими особенностями роговицы (высокая ригидность, большая толщина, малый радиус кривизны).

3.У новорождённых детей (недоношенных и доношенных), возраст которых не превышает 4-х недель жизни, при микроконтактном методе исследования средние показатели истинного ВГД находятся на уровне 6,3 ± 0,3 мм рт. ст. (р=0,05).

4. Внешнее давление на глазное яблоко новорождённого ребёнка в момент офтальмотонометрии (фиксация век пальцами, векорасширителями), вносит значительную погрешность в результаты измерения. Неонатальные векорасширители, напряжение, крик новорождённого ребёнка могут повысить ВГД до 30-40 мм рт. ст.

5. Раствор атропина 0,1%, широко применяемый в диагностических целях у новорождённых, в частности, у недоношенных детей с целью выявления ретинопатии недоношенных, является фактором, повышающим ВГД. Учитывая морфологическую незрелость дренажной системы глаза новорождённых детей (узкий угол передней камеры, неравномерно раскрытый шлемов канал), в группе новорождённых детей необходим контроль ВГД.

6. Значения ВГД у недоношенных и доношенных детей не зависят от срока гестации, пола, возраста и массы тела, но зависят от постконцептуального возраста. Чем больше постконцептуальный возраст ребёнка, тем выше становится его ВГД. Среднее значение истинного ВГД детей до 50 недель постконцептуального возраста составляет 8,7 ± 0,7 мм рт. ст. (р=0,05). В дальнейшем ВГД у детей возрастает и приближается к показателям нормы взрослых после 50 недель постконцептуального возраста, среднее значение истинного ВГД составляет при этом 11,6 ± 0,2 мм рт. ст. (р=0,05).

Практические рекомендации

1. В комплекс обследования недоношенных и доношенных новорождённых детей необходимо включать тонометрию для контроля ВГД. Это позволит выявлять врождённую глаукому на ранних стадиях.

2. Для скринингового исследования ВГД у недоношенных и доношенных новорождённых детей более удобен портативный тонометр Icare Tiolat.

3. Измерение ВГД у новорождённых детей должно выполняться при определённых условиях:

1) ребёнок должен быть спокоен, не должен кричать и напрягаться.

2) для открытия и фиксации век должны прилагаться минимальные усилия

3) перед тонометрией не должны применяться мидриатики (раствор атропина 0,1%).

4. При выявлении у недоношенного или доношенного ребёнка постконцептуального возраста до 50 недель ВГД 14 мм рт. ст. необходимо дальнейшее регулярное наблюдение окулиста для контроля ВГД, размера роговицы, состояния глазного дна с целью исключения врождённой глаукомы.

5. При выполнении антиглаукоматозных операций у новорождённых детей необходимо учитывать, что шлеммов канал может быть открыт не на всём протяжении. Операция может оказаться малоэффективной из–за неудачного выбора локализации вмешательства.

Список научных работ, опубликованных по теме диссертации

1. Бондарь аспекты врождённой глаукомы // Охрана зрения детей и подростков на рубеже веков: Сб. науч. тр. – Москва. – 2006. – С. 230–241.

2. , А., Бондарь исследование дренажной системы глаза недоношенного ребёнка // Российская педиатрическая офтальмология. – 2007. – № 4. – С. 42–44.

3. , Бондарь давление новорождённого ребёнка //Российская педиатрическая офтальмология. – 2009. – № 1. – С. 18–20.

4. , А., Бондарь системы “ресничное тело – дренажный аппарат глаза” у новорождённых детей // Российская педиатрическая офтальмология. – 2009. – № 1. – С. 54–56.

5. , Бондарь тонометрии в неонатальной офтальмологии // Российская педиатрическая офтальмология. – 2009. – № 2. – С. 46–49.

6. , , Кан лечение различных форм ретинопатии недоношенных. Материалы Научно–практической конференции офтальмологов с международным участием. "Филатовские чтения" 28–29 мая 2009 года. – Одесса, Украина. – С. 201–202

7. , Бондарь лазерной коррекции гиперметропии у детей. Материалы Научно–практической конференции офтальмологов с международным участием. "Филатовские чтения" 28–29 мая 2009 года. – Одесса, Украина. – С. 46–47.