8. ГОТОВЯСЬ К ПРОГУЛКЕ В ЛЕС, НАДЕВАЙ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ И ГОЛОВНОЙ УБОР.

ПРИРОДНЫЕ БАРОМЕТРЫ

Самыми лучшими барометрами в народе считаются растения. Они безошибочно могут подсказать, какая погода ждет вас в предстоящем походе.

Одуванчик сжался и наклонил цветок и листья – это к дождю. Ноготки (календула) при приближении непогоды сразу же свертывают свои лепестки. Цветы-шишки клевера как будто сжались и склонились к земле – значит будет дождь.

По поведению птиц исстари наши предки с точностью могли определить изменение погоды:

– ласточки летают низко над землей к дождю, а высоко – к ясной погоде;

– галки чешутся или стаями летают, ворона купается – к ненастной погоде;

– к ясной погоде галки собираются гурьбой и кричат;

– ворона каркает к ненастью.

Перед грозой природа как будто замирает: муравьи прекращают свою непрерывную работу по благоустройству муравейника и прячутся в своем убежище; растения стоят с поникшими головками; прекращается гомон и щебетанье птиц, даже кузнечики прекращают свое стрекотанье, лишь слышно назойливое жужжание мух. Наступает звенящая тишина. Возникает чувство напряжения, которое вскоре разряжается грозой и ливнем.

Задание: накануне похода ребята наблюдают за растениями, поведением насекомых и птиц. Каждый из них на листочке записывает свое предсказание погоды на завтра и отдает вожатому или воспитателю. На следующий день, выясняется, кто был наиболее внимательным и смог точно определить погодные условия.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

План ПРОГРАММЫ

1. Устройство лагеря.

2. Строительство шалаша из природного материала.

3. Костровое хозяйство.

4. Художественное панно из природного материала.

5. Конкурсы индивидуальные:

– костровой (кто быстрее разожжёт огонь для приготовления чая);

– глазомер (определить «на глаз» середину расстояния);

– самый меткий (попасть копьём или стрелой из лука в мишень);

– рыболов (кто скорее приготовит удочку).

6. Конкурсы групповые:

– верёвкиада: кто скорее намотает длинную верёвку на палец (тонкую палочку), завязать «простой» узел в варежках (рукавицах), пара человек вяжет «ткацкий» узел каждый одной рукой;

– первая помощь: перевязать голову (туалетной бумагой), произвести искусственное дыхание, перенести пострадавшего подручными средствами;

– поводырь со слепцами (пройти заданный маршрут в 15–20 метров со зрячим поводырём сзади и слепцами, идущими перед ним. Каждый должен взять впереди стоящего за локти. Поводырь должен нажатием на соответствующий локоть (правый–левый), указывать направление движения, чтобы не напороться на препятствие или обойти ямку, поводыри дублируют нажатия и впереди идущий выполняет посланные команды).

7. Переправы: перильная, болото (по жердям), болото (по кочкам), мышеловка.

8. Туристическая песня.

9. Картошечка.

10. Экология (уборка территории лагеря).

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПАННО

ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА

Для приготовления художественного панно, что означает «картину или рельеф, предназначенных для постоянного или временного украшения определенного участка стены или потолка», вам необходимо собрать растения, цветы, красивые сучья, другие природные материалы.

Ваши дизайнеры продумают предстоящую композицию в целом, дадут ей соответствующий девиз (например, «Вперёд – к звёздам!», «Назад – к природе!», «Молодость мира», «Необычное – рядом» и т. д.).

Необходимо найти плоскость для изготовления на ней вашего панно (лист ватмана, лист лопуха, ствол дерева, поверхность пенька и т. д.).

Скрепляющим материалом могут послужить смола хвойного дерева, острые колючки акации, иголки некоторых кустарников, пластилин, клей, б/у жвачка и т. д.

В ходе изготовления панно группа творчески одарённых детей приготовит устное музыкально-поэтическое сопровождение во время его представления членам жюри.

УСТРОЙСТВО ЛАГЕРЯ

Границы территории вашего лагеря должны быть чётко обозначены камешками, ветками, листочками, цветами или ещё чем-нибудь.

У этой границы (забора) должен быть вход (можно закрывающийся).

Лагерь должен иметь своё название, и оно должно быть выложено чем-нибудь на видном месте.

Территория лагеря должна быть большая, чтобы вместить в себя постройку шалаша, кострище, место для отдыха, приёма пищи.

Для порядка в лагере назначаются комендант лагеря, его заместитель, дежурные, костровые, повара, санитары, оформители, дизайнеры, цветоводы, летописцы и т. д.

При оформлении лагеря не забывайте о правилах безопасности для своих жителей, окружающих вас соседей, а также для растений и животных, обитающих в окрестности.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАЛАША

ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА

Шалаш строится как образец (макет) и должен вмещать не более 2 человек.

Схема строительства шалаша:

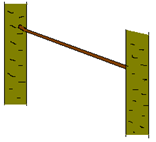

Между двумя деревьями вставить прочную распорку твёрдой древесины. |

|

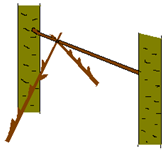

Обозначить «скелет» шалаша крупными ветками, поставленными толстым концом на землю, а острым на распорку так, чтобы боковые обрубки веток торчали вверх. Таких веток надо по 4 штуки с каждой стороны. Верхушки лучше связать попарно тонкими гибкими ветками или травой. |

|

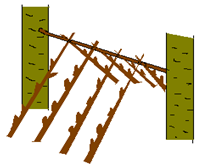

В итоге у вас должно получиться такое строение. Задняя и передняя части шалаша будут прикрыты ветками. |

|

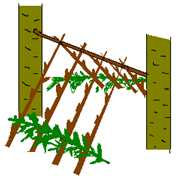

Затем выступающие части ветвей надо закладывать густыми лиственными частями деревьев или кустарника. Накладывать следует снизу вверх. Пустые места крыши закрывают листвой или пучками травы. Пол внутри шалаша выкладывают также листьями или травой. Вход закрывают связанными пучками травы или шкурами убитых животных. Перед входом – декоративный коврик. |

|

ПЕРЕПРАВЫ

(перильная, болото (по жердям), болото (по кочкам),

мышеловка, паутинка)

Переправы необходимы для преодоления препятствий, встречающихся на пути у туристов. Проходить эти переправы можно только по одному. Любое касание земли также считается нарушением.

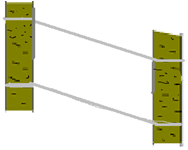

Перильная переправа

На перильной переправе нельзя отпускать руки от верёвки, перехватывать их крест-накрест. Ноги тоже нельзя отрывать от опоры и переставлять их крест-накрест. После прохождения этапа игрок громко объявляет: «Свободно!» Это – сигнал для следующего игрока. |

|

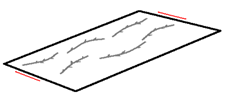

«Болото» (по жердям)

Проходить «болото» можно по жердям, расположенным на земле, не касаясь ничем земли. В начале и в конце этапа есть граница, которую нельзя задевать. Второй участник начинает движение только после команды «Свободно!» |

|

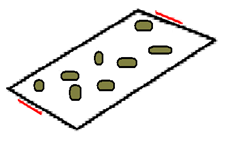

«Болото» (по кочкам)

Этап «Болото» проходят по кочкам, не касаясь земли никакой частью тела, по очереди, обязательно наступая на все кочки. Условие «двое на этапе» действует и здесь тоже. За границы заступать нельзя. |

|

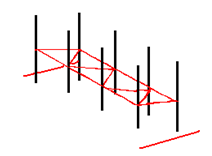

«Паутинка»

Необходимо пролезть сквозь отверстия в паутинке из верёвок, не задев ни за одну. Помощь команды не только возможна, но и полезна. В одно отверстие может пройти только один игрок. |

|

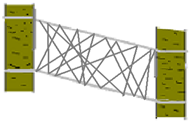

«Мышеловка»

На этапе «мышеловка» надо проползти между стойками, начиная от указанной границы и подняться после следующей отметки. Нельзя задевать боковые стойки и верхние ограничители. Следующий игрок может выполнять задание только после команды «Свободно!» |

|

КОСТРОВОЙ

(кто быстрее разожжёт огонь для приготовления чая)

Костровой должен быть в обуви, иметь защитные рукавицы. Одежда должна соответствовать погоде.

Тип костра для приготовления чая – «шалаш» (пионерский).

На розжиг хвороста костровому даётся 2 спички и ограниченное количество времени (3 минуты).

Разжигать костёр следует с подветренной стороны, заготовив специальный легко воспламеняемый материал из подручных средств природного характера (солома, мелкие сухие веточки, сухой мох).

Костёр «шалаш» выкладывается в виде конуса острым концом вверх под днище котелка. «Шалаш» предназначен для быстрого кипячения воды в небольшом количестве 1 литр воды при постоянно направленном огне закипает за 1–2 минуты.

Для приготовления вкусного и ароматного чая можно использовать фрукты, травы (мята, чабрец, полынь), чайную заварку, лесные ягоды, листья смородины, вишни в определённом соотношении. Все составные части закладывают в котелок после закипания воды, снимают котелок с огня и настаивают в течение 10–12 минут. Сахар добавляют по желанию участников команды. Следует помнить, что сахар отнимает вкус у чая и разрушает эмаль зубов. Если вы хотите приготовить настоящий чай, откажитесь от сахара вообще. Придумайте название своего вкусного напитка. Желаем успеха!

КОСТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

К понятию «костровое хозяйство» относится всё, что необходимо для разжигания, складирования, поддержания и тушения огня в виде костра.

Костёр разводят на голой земле, освобождённой от травяного покрова.

Расстояние кострища от ближайших деревьев – 2–3 метра, от нависающих сверху ветвей – 4–5 метров.

Дрова для поддержания огня укладывают в три поленницы: тонкие, средние и толстые сучья.

Размер сучьев – 30–40 см.

Костровые, непосредственно работающие с костром, должны быть одеты, обуты, иметь защитные рукавицы.

Стойки для котелка, ведра с чаем, кашей и т. д. могут быть изготовлены из дерева в виде рогатин, могут быть сложены из устойчивых кирпичей или камней, или из любого другого огнеупорного материала.

Разводить костёр следует с наветренной стороны. С этой же стороны следует и подкладывать дрова.

Возле горящего кострища постоянно должен находиться хотя бы один из костровых.

У кострища должно находиться любое средство для экстренного тушения костра (земля, вода, лопата).

Никто кроме костровых не имеет права подкладывать хворост в костёр.

После использования костра его необходимо затушить любыми подручными средствами (земля, вода в любом виде).

После тушения костра кострище необходимо заложить травяным дёрном, снятым перед розжигом

ГЛАЗОМЕР

(определить «на глаз» середину расстояния)

Определение середины какого-либо расстояния – это одно из упражнений, позволяющее иметь хороший глазомер. Качество это необходимо людям многих профессий, да и в повседневной жизни такое умение может пригодиться.

Начинать упражнение надо с небольших расстояний (1–2 метра), постепенно увеличивая их. Лучше проводить такие мысленные измерения в виде соревнования с кем-либо из своих товарищей. Тренировки можно проводить в любое время и в любом месте.

Задание на определение середины расстояния будет заключаться в следующем. Участники выстраиваются на одинаковом расстоянии от определяемого объекта. Им предлагается внимательно посмотреть на расстояние между двумя деревьями, камнями, другими заметными признаками и определить середину этого расстояния. После глазомерного наблюдения участники выкладывают на предполагаемой точке свой знак.

После этого проверяется истинная середина путём измерения. Участники, наиболее верно угадавшие эту отметку, продолжают соревнование на другом более сложном примере.

Так проводится соревнование, пока не останется один участник. Он объявляется победителем. Желаем удачи!

Навыки туризма

костёр

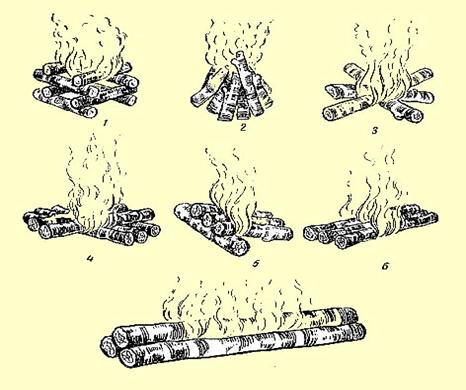

ТИПЫ КОСТРА

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. Когда есть горящие угли, достаточно подбросить дров – и огонь снова разгорится.

В справочниках и руководствах принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые – для приготовления пищи, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра; пламенные – для освещения бивака и приготовления пищи.

Дымовые костры используются юными туристами очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не встречается, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт. В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на группу флакон репеллента. Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худой конец всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап или травы, чтобы получить столб дыма. А вот жаровые и пламенные костры следует рассмотреть подробнее.

Существует несколько основных видов таких костров:

КОСТРОВОЙ

Умение правильно и безопасно

развести костер в любую погоду и поддерживать его

Первая ступень:

– уметь сложить и разжечь три вида костров, знать их применение;

– знать материалы для растопки и уметь их использовать;

– уметь выбрать и подготовить место для костра, соблюдая принцип не оставлять после себя «выжженной земли»;

– различать и использовать только сухостойные деревья и валежник;

– разжигать костер с трех спичек (или с пяти в плохую погоду);

– знать правила пожарной безопасности и уметь затушить возгорание;

– уметь хранить спички и растопку для костра.

Вторая ступень:

– знать и уметь разводить пять видов костров с одной спички;

– выполнить все требования первой ступени в зимних условиях;

– уметь восстановить почву после окончания лагеря;

– уметь оборудовать место для хранения и рубки дров.

Третья ступень:

– уметь сложить и развести костер для кэмпфайра, сигнальный костер;

– оборудовать место для лагеря на костровой поляне;

– провести лагерный костер в качестве организатора всех работ;

– подготовить одного человека на первую ступень;

– уметь развести костер без помощи спичек;

– знать правила противопожарной безопасности и уметь действовать по сигналу «пожар»;

– знать виды возгораний, методы борьбы с ними;

– знать типы древесины;

– знать выходы из чрезвычайных ситуаций в горах;

– владеть снежно-ледовой практикой;

– знать о животно-растительном мире гор.

ориентирование

ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕЗ КАРТЫ И КОМПАСА

Ориентирование без карты и компаса позволяет с помощью небесных светил и некоторых местных предметов определить стороны горизонта.

Ориентирование по часам и солнцу. Для этого часовую стрелку направляют в сторону солнца: при таком положении часов биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой 2 на циферблате (в период с октября по март – цифрой 1) укажет примерное направление на юг. Часы должны идти по местному времени. Точность ориентирования этим способом летом невелика. Ошибка может достигать величины 20–25°.

Ориентирование по Полярной звезде. Направление на Полярную звезду определяется следующим образом. Через две крайние звезды «ковша» Большой Медведицы мысленно проводится прямая, на которой откладывается пятикратное расстояние между этими звездами. В конце пятого отрезка находится Полярная звезда, точно указывающая (ошибки менее 2°) на север.

Ориентирование по луне. Для приблизительного ориентирования полезно знать, что летом в первую четверть луна в 20 часов находится на юге, в 2 часа ночи – на западе, в последнюю четверть в 2 часа ночи – на востоке, в восемь утра – на юге. При полнолунии ночью стороны горизонта определяют так же, как по солнцу и часам, причем луна принимается за солнце.

Ориентирование по местным предметам.

Некоторые местные предметы и признаки также могут служить простейшим, хотя и не очень точным «компасом» для путешественника.

Известно, например, что мхи и лишайники покрывают северную сторону деревьев и камней, смола больше выступает на южной половине ствола хвойного дерева, муравьи устраивают свои жилища к югу от ближайших деревьев или кустов и делают южный склон муравейника более пологим, чем северный, алтарь у православных церквей находится на востоке и т. п.

Не рекомендуется ориентироваться по таким неверным, хотя и всем известным признакам, как густота и пышность кроны с той или иной стороны у отдельно стоящего или находящегося в гуще леса дерева, по годичным кольцам прироста древесины на пнях спиленных деревьев. И густота кроны и ширина годичных колец зависят от целого ряда факторов, среди которых освещенность солнцем может быть не главным.

Весьма осторожно надо прибегать к ориентированию по квартальным столбам в лесу. Хотя считается, что ребро между двумя соседними гранями столба с наименьшими цифрами указывает на север, нужно помнить, что просеки в данном лесу могут быть прорублены не по меридианам и параллелям, а по линии рельефа или параллельно дорогам и границам угодий.

Ориентирование по туристской маркировке.

Туристская маркировка – это система специальных условных обозначений, которые наносятся на местные предметы для разметки туристских маршрутов.

Маркировка включает различные виды марок, направляющих стрелок, указателей и иных знаков, которые в своих символах, форме, цвете и буквенно-цифровом коде несут необходимую для туриста информацию и помогают ориентироваться на местности.

Главный элемент маркировки – маршрутная марка – имеет форму прямоугольника (основной формат – 180–240 мм), на белом поле которого нанесена цветная полоса или поставленный на угол квадрат. Марка с красной полосой обозначает многодневный категорийный маршрут, с синей – на значок «Турист СССР», с зеленой – 3–4-дневный, с желтой – 1–2-дневный (с ночлегами). Марки с цветными квадратами обозначают различные маршруты для походов без ночлегов.

Ориентируясь по маркам, туристы могут пройти маршрут без карты, компаса и описания (указательные, предупреждающие, предписывающие и запрещающие знаки подскажут, где имеются объекты для осмотра, бивачные площадки, приюты, охраняемые природные достопримечательности, места для купания, каково расстояние до того или иного пункта, какие виды деятельности туристов разрешены, какие опасности ожидаются впереди и т. п.). Поскольку маркировка в полном объеме осуществляется лишь на плановых маршрутах, в самодеятельных путешествиях I–III категорий сложности для ориентирования используются также знаки упрощенной маркировки.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ С КАРТОЙ БЕЗ КОМПАСА

Ориентирование с картой, но без компаса отличается тем, что карту ориентируют по линиям местности или по ориентирам.

Ориентирование по линии местности. В походе применяется при совпадении маршрута с прямолинейным участком дороги, просеки, реки. В данном случае достаточно провизировать направление еще на один ориентир. Пересечение этого направления с изображением линии местности на карте и даст точку стояния (метод полуобратной засечки).

Точечный ориентир и метод обратной засечки. При нахождении туриста вблизи точечного ориентира следует найти этот ориентир на карте и по второму ориентиру направить верхний обрез карты на север. Если ориентиры находятся далеко, то точку стояния определяют методом обратной визирной засечки. Для этого, сориентировав карту, последовательно визируют и прочерчивают направления к двум ориентирам. Точка пересечения направлений будет точкой стояния. Для контроля берут третье направление.

Способ Болотова. Применяют при невозможности точно сориентировать карту. Для этого из одной точки на листке прозрачной бумаги последовательно визируют и прочерчивают направления на три видимых на местности и опознанных на карте ориентира. Затем накладывают прозрачную бумагу на карту так, чтобы прочерченные направления на ориентиры прошли через их изображения на карте. При таком положении листка точка на нем (и карте) будет точкой местонахождения туриста.

На практике путешественники часто прибегают также к приближенному ориентированию, определяя точку стояния по расстоянию до ближайшего имеющегося на карте ориентира.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА И КАРТЫ

Ориентирование с помощью карты. Служит для определения своего местонахождения. Для этого карту кладут горизонтально, ставят на нее компас и вращают карту вместе с компасом так, чтобы направление стрелки компаса совпало с меридианом. Так как направление магнитной стрелки не точно совпадает с направлением на географический полюс, то различают два меридиана – истинный (географический) и магнитный.

Разница между истинным и магнитным меридианами называется углом магнитного склонения и может достигать величины в 10–20° и более и иметь разный знак.

Учет магнитного склонения. Необходим для точного определения своего местонахождения. Местное склонение иногда указывают на карте. Но его можно определить также по Полярной звезде или приближенно, без учета местных магнитных аномалий, по прилагаемой схеме.

Если магнитное склонение восточное, то на картах оно подписывается со знаком плюс (например, +7°). Это означает, что истинный север находится влево от направления северного конца магнитной стрелки на величину в 7°. Следовательно, надо повернуть компас так, чтобы северный конец стрелки совпал с указанием на лимбе «7°». Тогда ось лимба С – Ю пройдет через истинный географический меридиан и компас окажется точно ориентированным по отношению к сторонам горизонта. В случае западного магнитного склонения (знак минус) истинный север лежит вправо от северного конца стрелки также на величину градусов магнитного склонения.

Определение своего местонахождения. После того как карта сориентирована, ее «привязывают» к местности путем визирования на заметные предметы или с помощью компаса. Для этого узнают по компасу магнитные азимуты на два ориентира и, сделав поправки на местное магнитное склонение, определяют географические (истинные) азимуты этих ориентиров. Затем из точки изображения ориентиров на карте проводят линии под обратным азимутом (обратный азимут равен наблюдаемому ±180°). Пересечение линий на карте и определит точку вашего местонахождения.

ВИДЫ МАРШРУТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОСТАВЛЕНИЮ

Маршруты бывают: линейные; «ромашка»; комбинированные. При составлении маршрута необходимо учитывать следующие моменты:

1. Протяженность.

– для 6–7 классов переход до 8 км в сутки

– для 7–9 классов – до 12 км

– для 9–11 классов – до 20 км

2. Весовые нагрузки (рюкзак не должен превышать 1/4 собственного веса, при длинном походе необходимо прикинуть раскладку и, в случае слишком больших нагрузок, сократить поход или сделать «заброски»).

3. Безопасность – заранее определить пути передвижения, привалы (10–15 мин отдыха на каждые 45–50 мин хода).

4. Назначить направляющего (должен знать маршрут и обладать равномерным шагом).

5. Назначать замыкающего ( должен быть силен, внимателен).

6. Продумать места для стоянок (недалеко от населенного пункта, вдали от ЛЭП и железных дорог, вблизи водоема, наличие дров).

7. Продумать варианты схода группы с маршрута, экстренной связи и эвакуации.

НОРМЫ ПИТАНИЯ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

крупы | 70–80 г | макароны | 120 г | |

манка | 40–50 г | картофель | 300–400 г | |

тушенка | 50 г | сгущенка | 30–40 г | |

масло сливочное | 20–30 г | колбаса | 30–50 г | |

соль | 5–6 г | чай | 2 г | |

сахар | 100 г на день | хлеб | 200 г на день |

Для составления раскладки необходимо:

1. Составить меню на все дни похода.

2. Умножить норму питания 1 человека на количество людей (по каждому продукту).

3. Умножить получившееся количество продуктов на количество людей.

4. Распределить продукты между людьми.

ПРИ ДВИЖЕНИИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

1. Через 10–15 мин после выхода полезно сделать привал с целью исправления ошибок при укладке вещей и обувании.

2. Передвижение по дорогам осуществлять гуськом, по обочине, навстречу машинам.

3. В колонне сначала идут самые слабые (младшие), а затем более сильные.

4. Дистанция при движении – 2–3 м.

5. Направляющий – опытный, знающий маршрут, обладает ровным шагом.

6. Замыкающий – опытный, обладает знаниями по медицине, следит за группой.

7. Между направляющим и замыкающим налажена связь (крики, флажки, рации и проч.).

8. Переходить шоссе всем вместе, фронтом (цепью).

НА СТОЯНКАХ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ:

1. Употребляемая вода была кипяченой.

2. В пищу не употреблялись ягоды и грибы неизвестного происхождения.

3. Топор находился в надежных руках или безопасном месте.

4. Дети не купались без разрешения и присмотра взрослых.

5. Костром занимались опытные люди.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

1. Руководитель группы (инструктор).

2. Командир группы (не из новичков).

3. Завхоз (подготовка и распределение еды, меню).

4. Снаряженец (подготовка и распределение группового снаряжения, учесть вес!).

5. Финансист (учет расходов, групповые деньги).

6. Летописец (дневник похода + подготовка отчета).

7. Фотограф (снять все узловые моменты похода, интересные объекты).

8. Медик (подготовка аптечки).

9. Ремонтник (подготовка ремнабора).

СНАРЯЖЕНИЕ

Личное (не должно превышать 7–8 кг)

– рюкзак;

– кружка, ложка, миска, нож;

– дождевик;

– теплый свитер;

– брюки 2 пары;

– футболка и рубашка;

– 2 пары обуви (крепкие ботинки, кроссовки);

– носки х/б – 2 пары, носки шерстяные;

– одежда для сна;

– средства личной гигиены (туалетная бумага);

– носовые платки (все в пакетах (гермотаре)

Групповое

– карта, компасы;

– фонари, часы;

– палатки;

– тенты дождевые;

– спальники, пенки;

– топоры, пилы, лопата;

– спички, рукавицы;

– каны, ведра, тросик, крючки, половник;

– аптечка, рем. набор.

УПАКОВКА РЮКЗАКА

Правильно выбрать и уложить рюкзак должен уметь каждый, кто собирается в поход. Как это сделать? Вот ряд полезных советов.

Выбирая рюкзак в магазине или на прокатной базе, надо прежде всего посмотреть, чтобы он был достаточно вместительным. Многие из рюкзаков, продающихся в магазинах, так малы, что пригодны только для воскресных походов. Лучше выбрать рюкзак с вшитым дном – он и вместительнее и удобнее при переноске. Нужно, чтобы у него были широкие лямки. Узкие лямки больно режут плечи, от них нарушается кровообращение, и затекают руки. Если лямки узки, их нужно подшить войлоком, фетром или, наконец, сшить узкий длинный мешочек, уложить туда вату и прошить. Получится нечто вроде длинной плоской подушки. Если же вместо плоской подушечки получится круглый валик, то это может оказаться еще хуже, чем вовсе не подшитые лямки.

Для больших походов (7–10 дней и более) хороши альпинистские и охотничьи рюкзаки, с вшитым дном, двумя боковыми и одним задним карманом. Лямки у них, как правило, достаточно широкие. Такой рюкзак лучше покупать тем, кто уже побывал в нескольких походах и намерен всерьез заниматься туризмом.

Много неудобств в пути могут доставить неправильно подогнанные лямки. Слишком короткие врежутся в плечи, да и рюкзак могут поднять так, что он лишится опоры на пояснице. Слишком длинные опустят рюкзак вниз – это тоже неудобно. Опытный турист сразу почувствует, хороши ему лямки или нет, а новичку рекомендуется, уложив рюкзак, обязательно попробовать несколько раз укоротить и удлинить лямки, чтобы подобрать наиболее удобную для себя длину. В случае необходимости лямки надо укоротить, проделав новые отверстия, или, наоборот, надставить, чтобы сделать длиннее.

В жаркую погоду многие любят снять рубашку и идти обнаженными по пояс, надев рюкзак прямо на голое тело. Делать это не рекомендуется, даже если лямки достаточно широки, хорошо подогнаны и мало беспокоят туриста. Грубая фактура рюкзачного брезента, а особенно лямок часто вызывает раздражение кожи плеч и спины, которое затем легко переходит в потертости. Поэтому в жаркий день лучше закатать рукава рубашки, выпустить ее из брюк и расстегнуть до низу.

Укладка вещей в рюкзак – очень важное умение и, кстати говоря, совсем не такое простое, как это кажется на первый взгляд. Прежде всего, надо твердо запомнить, что все вещи должны быть в рюкзаке. Между тем нередко приходится видеть в походе туристов, несущих в руках палатки, ведра или хозяйственные сетки. Руки должны быть свободны от груза, для того, чтобы пользоваться компасом, вынуть карту или блокнот, отвести ветки, когда идешь по лесу, придерживаться или страховаться при преодолении встречающихся в походе препятствий, наконец, чтобы при необходимости подать руку товарищу.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |